N° 49

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur la

proposition de loi

visant à garantir la

qualité des services

de gestion des

déchets,

Par M. Olivier PACCAUD,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

Voir les numéros :

|

Sénat : |

221 (2024-2025) et 50 (2025-2026) |

L'ESSENTIEL

I. DANS LE DROIT ACTUEL, LES COLLECTIVITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DISPOSENT DE LA FACULTÉ DE DÉTERMINER L'ORGANISATION ET LE MODE DE FINANCEMENT LES PLUS APPROPRIÉS

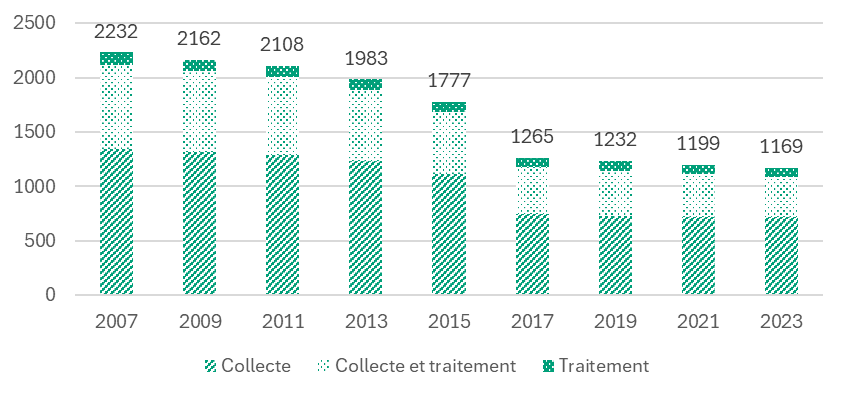

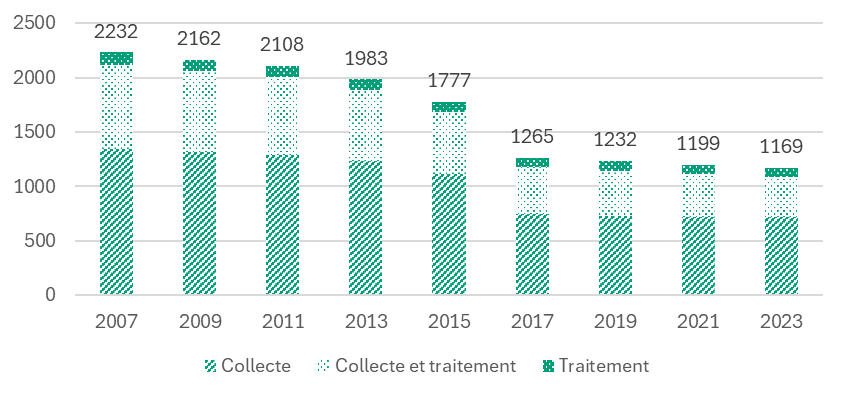

Il existait, à fin 2023, 1 169 structures exerçant la compétence collecte et/ou traitement des déchets. À l'exception des 6 communes ayant conservé cette compétence en propre, ces structures correspondent essentiellement à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui font parfois le choix de se regrouper en un syndicat mixte.

Évolution du nombre de structures

exerçant la compétence collecte

et/ou traitement des

déchets

Source : ADEME

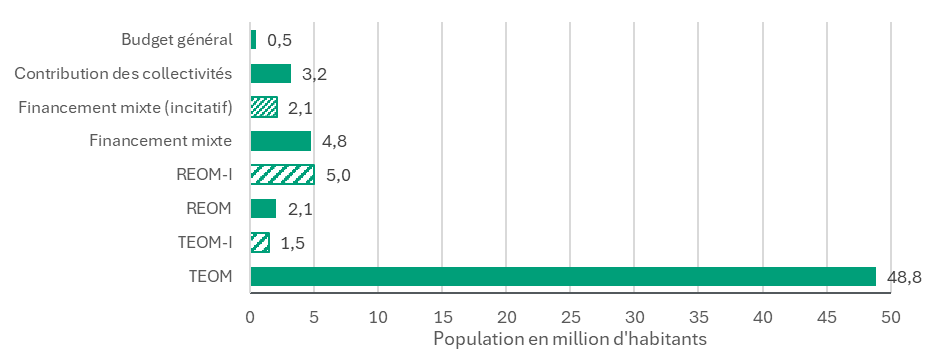

Deux modalités alternatives de financement du service public de la gestion des déchets sont principalement prévues. En premier lieu, le financement peut reposer sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui n'est pas calculée sur le volume de déchets générés par chaque foyer mais qui résulte de l'application d'un taux, librement fixé par la collectivité, à la valeur locative du bien qui sert de base à la taxe foncière. En second lieu, les collectivités peuvent décider d'instaurer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) proportionnelle au service rendu et donc à la quantité de déchets émise par le foyer. La volonté de réduire les quantités de déchets ménagers produites a, en outre, incité le législateur à prévoir, pour chacune de ces deux modalités de financement, une part incitative « assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements ». On parle alors de TEOM incitative (TEOM I) ou de REOM incitative (REOM I). À défaut d'avoir choisi de recourir à l'une ou l'autre des deux premières modalités, l'autorité doit instaurer une redevance spéciale (RS) dès lors que le service est uniquement financé par le budget général de la collectivité, sans taxe ni redevance additionnelle.

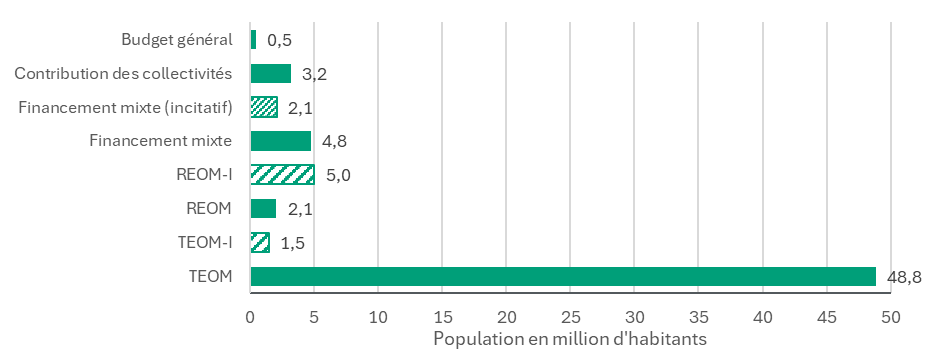

Rapportée à la population, la TEOM « classique » (sans part incitative) demeure, de loin, le premier mode de financement de la gestion des déchets par le service public, puisqu'elle concerne un peu moins des trois-quarts des Français (72 %), soit 48,8 millions d'habitants.

Population desservie selon le mode de

financement

du service de gestion des déchets

Source : ADEME

II. L'ARTICLE 1ER DE LA PROPOSITION DE LOI : INTRODUIRE DES CRITÈRES SANITAIRES OU SOCIAUX POUR MODULER LA TARIFICATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DÉCHETS SERAIT EN PRATIQUE IRRÉALISTE

L'article 1er de la proposition de loi vise à conférer aux structures qui assurent la compétence collecte et traitement des déchets ménagers (collectivités, groupements ou syndicats mixtes) la faculté de moduler le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou de la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en fonction de certains critères sanitaires ou sociaux : les revenus du foyer, le nombre de personnes qui y vivent ou la présence d'une personne qui « connaît des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets ».

Tout en reconnaissant le caractère séduisant de cette démarche - après tout il ne s'agit que d'ouvrir une faculté et on pourrait penser que les critères évoqués sont, de prime abord, légitimes - le rapporteur considère que le mécanisme proposé, confronté à la réalité, serait source de difficultés pratiques.

La mise en oeuvre d'une tarification incitative sur critères sociaux, si elle se traduit par un droit renforcé à produire davantage de déchets lorsque l'on a moins de moyens, risque paradoxalement de favoriser une hausse de la production de déchets, sans compter que la prise en compte du revenu supposerait une clarification des organismes ayant accès à des informations aussi confidentielles que la situation fiscale des foyers concernés. De plus, la rédaction proposée ne signifie absolument pas que le montant de REOM ou de TEOM va diminuer pour les personnes aux revenus modestes. Elle peut simplement signifier que le montant de REOM ou des TEOM des classes moyennes ou des plus aisés pourra augmenter, ce qui ne répond pas à l'objectif social, en particulier la lutte contre les impayés.

S'agissant des problèmes de santé générant une production élevée de déchets, les auteurs du texte souhaitent en réalité viser les personnes incontinentes. Or, la rédaction proposée couvre des situations beaucoup plus nombreuses que celle évoquée. On perçoit bien dans la pratique toutes les difficultés de tarification qui résulteraient d'un mécanisme aussi vaste. Le rapporteur insiste sur la difficile conciliation du dispositif proposé avec le respect du secret médical et sur les réticences que les personnes concernées pourraient manifester dans l'exercice d'un tel droit.

Enfin, on ne simplifierait pas la tâche des collectivités et de leurs groupements en complexifiant l'architecture du financement du service public de gestion des déchets, ce qui est peu conciliable avec un besoin de simplification unanimement plébiscité.

III. L'ARTICLE 2 : LA CRÉATION D'UN MAILLAGE MINIMAL EN POINTS D'APPORT VOLONTAIRE SERAIT PROBABLEMENT COÛTEUSE ET CONTRE-PRODUCTIVE

L'article 2 vise à rendre obligatoire, lorsque la collecte s'appuie sur des points d'apport volontaire (PAV), la mise à disposition par les collectivités d'au moins un PAV pour 200 habitants.

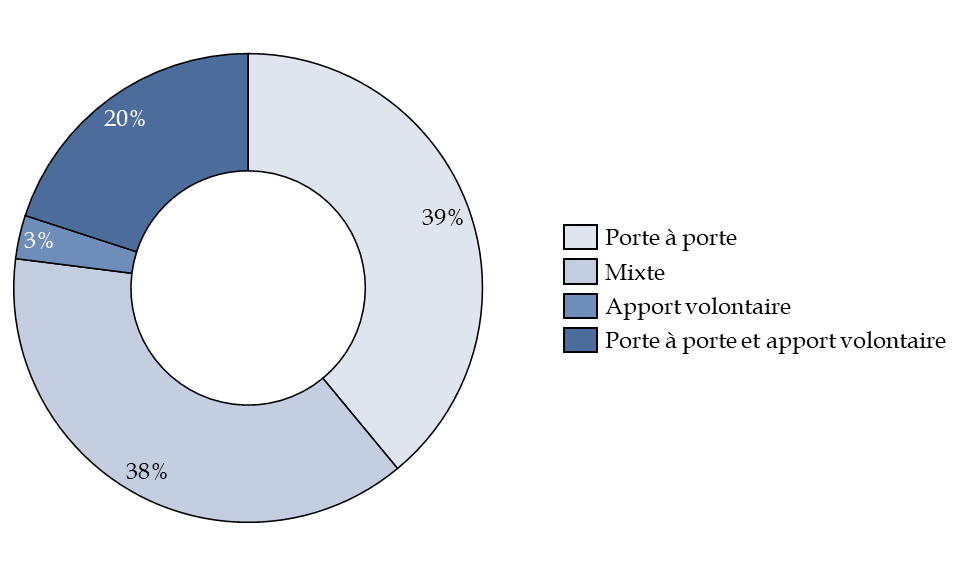

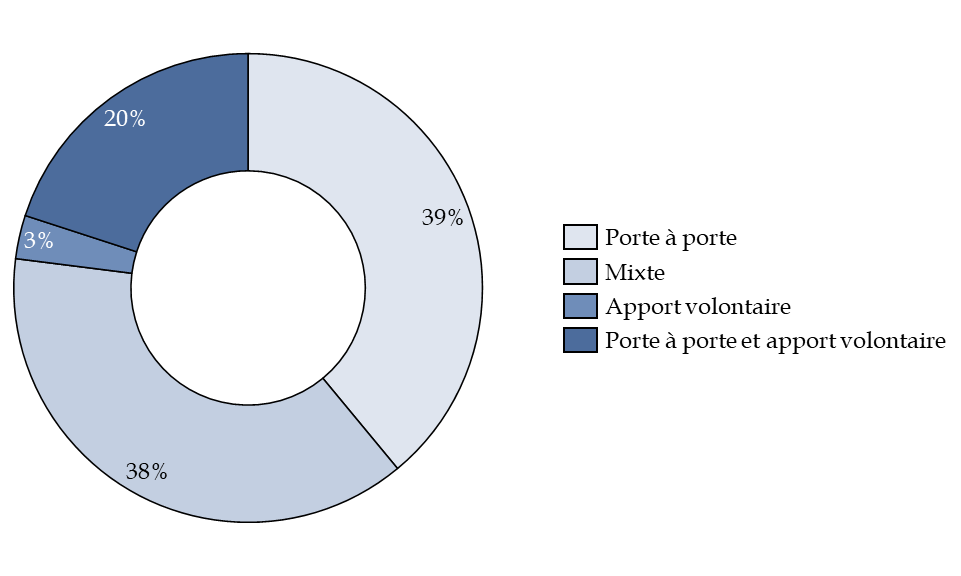

Si l'intention des auteurs repose sur un motif louable, la création d'un tel maillage minimal paraît devoir être écartée tant elle serait contraignante pour les collectivités, alors même que dans la majorité d'entre elles, la collecte des déchets - et notamment des ordures ménagères résiduelles (OMR) - repose surtout sur des modalités mixtes (58 % de la population est concernée), alliant apport volontaire et collecte en porte-à-porte (20 % de la population est concernée. Selon l'Ademe, seuls 3 % de la population vit dans un territoire où les OMR sont entièrement collectées par apport volontaire.

Répartition de la population selon le mode

de collecte des OMR

sur leur territoire

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données de l'Ademe

Le rapporteur considère qu'il ne revient pas au législateur de contraindre les décideurs locaux dans leurs choix de gestion et dans l'adaptation de leurs politiques à leurs territoires, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, cette contrainte aurait un coût très élevé pour les collectivités.

IV. L'ARTICLE 3 : LA CRÉATION D'UN COMITÉ DES USAGERS, UNE PROPOSITION SATISFAITE

L'article 3 de la proposition de loi vise à créer un « comité des usagers » du service public de gestion des déchets.

Cette proposition paraît d'ores et déjà satisfaite dans la mesure où des structures similaires existent déjà, qu'il s'agisse des commissions consultatives des services publics locaux, que toute collectivité peut instituer, ou encore des comités consultatifs que le conseil municipal peut créer sur tout problème d'intérêt communal.

À l'heure de la rationalisation du paysage des instances consultatives, il ne paraît pas opportun de créer de nouveaux comités.

Enfin, l'article 4 est un article purement formel de gage financier.

Sur proposition du rapporteur, la commission n'a pas adopté la proposition de loi. En conséquence, la discussion en séance publique, le jeudi 30 octobre 2025, portera sur le texte de la proposition de loi initiale.

EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1er

Ouverture d'une faculté de

modulation de la REOM et de la part incitative de TEOM en fonction de

critères sanitaires ou sociaux

Le présent article vise à permettre aux collectivités, groupements ou syndicats mixtes qui assurent la compétence collecte et traitement des déchets ménagers de prendre en compte le revenu des usagers, la composition du foyer ou la présence d'une personne ayant des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets lors de la fixation du montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou de la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

La commission n'a pas adopté cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : LA FACULTÉ POUR LES COLLECTIVITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DE DÉTERMINER L'ORGANISATION ET LE MODE DE FINANCEMENT LES PLUS APPROPRIÉS

Le législateur a souhaité laisser une marge de manoeuvre aux territoires dans l'organisation de la « compétence déchets », d'une part en conférant aux collectivités et à leurs groupements le soin de déterminer territorialement l'organe exerçant ladite compétence, d'autre part en assortissant cette compétence de la faculté de recourir au mode de financement leur semblant le plus approprié.

A. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EXERCENT LA COMPÉTENCE « DÉCHETS » AVEC UNE RELATIVE LATITUDE DANS L'ORGANISATION RETENUE

Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, « [l]es communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. »

Autrement dit, tous les principaux échelons territoriaux peuvent potentiellement exercer tout ou partie de la gestion des déchets ménagers. Les communes peuvent décider d'assumer l'intégralité de la compétence mais ont également la possibilité de transmettre à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte :

- soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages ;

- soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent.

Dès lors qu'une commune décide de déléguer cette compétence à un EPCI, ce dernier a l'obligation de l'exercer, cela depuis la loi NOTRe1(*). L'exercice de la compétence « collecte et traitement » des déchets ménagers et assimilés est une compétence obligatoire des 1 265 EPCI à fiscalité propre existants. Les EPCI peuvent en outre décider de mutualiser cette compétence au sein d'un syndicat mixte sur le territoire duquel peuvent cohabiter des modes de collecte ou de traitement propres à une partie seulement du territoire. Au sein d'une même structure peuvent donc coexister des modalités différentes de collecte.

De même, à la demande de la commune ou de l'EPCI qui exerce la compétence, « le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent », les modalités de ce partage faisant alors l'objet d'une convention. Ces différentes combinaisons permettent d'adapter l'offre de collecte, de transport et de traitement des déchets ménagers à des réalités territoriales très disparates.

Dans la pratique, le nombre de structures compétentes n'a cessé de se réduire en raison d'une mutualisation accrue souhaitée par les collectivités.

Dans son enquête publiée en 2025, l'ADEME relève qu'il existait, en 2023, 1 169 structures exerçant la compétence collecte et/ou traitement des déchets, dont 6 communes ayant conservé la compétence en propre : il s'agit de Paris ainsi que des îles mono-communales principalement situées en Bretagne (Sein, Ouessant, Bréhat, Yeu).

Ainsi, le nombre de structures exerçant la compétence a été pratiquement divisé par deux entre 2007 et 2023, même si on constate une certaine stabilisation depuis 2017.

Évolution du nombre de structures

exerçant la compétence collecte

et/ou traitement des

déchets

Source : ADEME

Les modalités de collecte, entendues comme « toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets »2(*) sont laissées à l'appréciation des collectivités même si le cadre réglementaire prévoit3(*), a minima, une collecte hebdomadaire « en porte à porte » dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents. D'autres contraintes s'imposent aux collectivités, comme l'obligation de procéder à une collecte séparée, c'est-à dire « une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ». Si l'on fait abstraction des déchets nucléaires qui font évidemment l'objet d'un traitement spécifique, quatre filières spécifiques de collecte doivent être organisées4(*) en fonction de la nature des déchets :

- les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;

- les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;

- les déchets de textile et les déchets dangereux ;

- les biodéchets.

B. LES COLLECTIVITÉS DÉTERMINENT LE MODE DE FINANCEMENT DE LA COMPÉTENCE DÉCHETS QU'ELLES JUGENT LE PLUS APPROPRIÉ

Quelle que soit la forme retenue de collecte et de traitement, deux modalités alternatives de financement sont principalement prévues5(*).

En premier lieu, le financement peut reposer sur les contribuables à travers la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui n'est pas calculée sur le volume de déchets générés par chaque foyer mais qui résulte de l'application d'un taux, librement fixé par la collectivité, à la valeur locative du bien qui sert de base à la taxe foncière6(*). Ce choix est privilégié par approximativement 63 % des 1 169 collectivités ou groupements compétents. Ce mode de financement présente l'avantage de favoriser une relative équité sociale : plus la valeur locative du bien est élevée, plus le coût du service l'est aussi, mais il décorrèle le montant payé du service et notamment de la quantité de déchets produits, ce qui n'incite pas les usagers à limiter leur production de déchets.

En second lieu, les collectivités peuvent décider d'instaurer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) proportionnelle au service rendu et donc à la quantité de déchets émise par le foyer7(*). Ce mécanisme présente donc, à l'inverse, l'inconvénient de ne pas du tout prendre en compte la valeur du bien immobilier - et donc indirectement les moyens dont dispose le foyer - dans la détermination du montant à régler.

La volonté de réduire les quantités de déchets ménagers produites a, en outre, incité le législateur à prévoir, pour chacune de ces deux modalités de financement, une part incitative « assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements8(*). La tarification incitative consiste à faire payer une part fixe, forfaitaire, aux ménages, et une part variable, ce qui les incite à réduire la quantité de déchets ultimes et à mieux trier les déchets valorisables (emballages et biodéchets). On parle alors de TEOM incitative (TEOM-I) ou de REOM incitative (REOM-I).

À défaut d'avoir choisi de recourir à l'une ou l'autre des deux premières modalités, l'autorité doit instaurer une redevance spéciale (RS) dès lors que le service est financé par le budget général seul de la collectivité, sans taxe ni redevance additionnelle. Cette redevance spéciale peut être soit proportionnelle au service rendu, soit forfaitaire pour de petites quantités de déchets9(*).

Toutefois, les structures concernées peuvent aussi recourir à un financement mixte, c'est-à-dire s'appuyant à la fois sur la TEOM et sur la REOM. Concrètement, une partie du territoire de l'EPCI finance alors le service public des déchets par le recours à la TEOM et une autre par la REOM. Cette situation n'est possible que pour des raisons « historiques », à l'issue de fusion de communes ou de la mise en place d'un syndicat comprenant des EPCI adhérents en TEOM et d'autres en REOM, voire en redevance spéciale. Le financement mixte peut également comprendre un volet incitatif.

Part des différents modes de financement

des 1 169 structures compétentes

en matière de

déchets ménagers

|

Mode de financement |

Part dans le total des structures |

|

Budget général |

0,9 % |

|

Contribution des collectivités |

3,4 % |

|

Financement mixte |

7,4 % |

|

REOM |

9,6 % |

|

REOM + REOM-I |

0,6 % |

|

REOM-I |

14,0 % |

|

TEOM |

21,3 % |

|

TEOM + RS |

33,3 % |

|

TEOM + TEOM-I |

0,1 % |

|

TEOM + TEOM-I + RS |

0,5 % |

|

TEOM-I |

0,9 % |

|

TEOM-I + RS |

1,7 % |

|

Non connu |

6,2 % |

Source : Commission des finances du Sénat à partir de données recueillies auprès de l'ADEME

Rapportée à la population, la TEOM « classique » (sans part incitative) demeure, de loin, le premier mode de financement de la gestion des déchets par le service public, puisqu'elle concerne un peu moins des trois-quarts des Français (72 %), soit 48,8 millions d'habitants.

Population desservie selon le mode de

financement

du service de gestion des déchets

Source : ADEME

C. UN RECOURS AU FINANCEMENT INCITATIF ENCORE TRÈS TIMORÉ

Alors même que l'ADEME estime que l'instauration de la tarification incitative permet de réduire de 30 % les ordures ménagères résiduelles collectées, seuls 7,2 millions de français sont aujourd'hui concernés, très loin de l'objectif de 25 millions d'habitants fixé par le législateur10(*). Certes, cette couverture a largement progressé (+ 44 % depuis 2 016) mais sa généralisation se heurte à des difficultés multiples : difficultés d'individualisation en milieux urbains ou touristiques, investissements importants pour sa mise en place, coût de gestion administrative, variabilité de la tarification incitative qui engendre une ressource aléatoire.

La tarification incitative est également perçue comme favorisant les dépôts sauvages. La critique est toutefois à relativiser : selon l'ADEME, dans certains territoires, l'existence de « bonnes pratiques » permet de limiter les dépôts sauvages, ce qui veut dire que « la taxe incitative ne systématise pas l'émergence de dépôts sauvages », d'autant que les déchets ménagers constituent une part infime des dépôts sauvages par rapport aux déchets émanant de professionnels.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : CONFÉRER AUX COLLECTIVITÉS COMPÉTENTES LA FACULTÉ DE MODULER LA TARIFICATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DÉCHETS EN FONCTION DE CRITÈRES SANITAIRES OU SOCIAUX

L'article premier de la proposition de loi vise à conférer aux structures qui assurent la compétence collecte et traitement des déchets ménagers - collectivités, groupements ou syndicats mixtes - la faculté de moduler le montant :

- de la REOM « en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer ou si une personne vivant au sein du foyer connaît des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets » (I de l'article premier) en modifiant l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

- des tarifs de la part incitative de la TEOM qui serait modulable « en fonction des revenus du contribuable et de la composition de son foyer ou si une personne vivant au sein du foyer connaît des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets. » (II de l'article premier) en modifiant l'article 1522 bis du code général des impôts11(*) ;

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DERRIÈRE UN OBJECTIF COMPRÉHENSIBLE, LE DISPOSITIF NE RÉPOND PAS À PLUSIEURS DIFFICULTÉS LÉGITIMEMENT SOULEVÉES

Les auteurs de la proposition de loi soulignent, dans l'exposé des motifs, l'inefficacité des modes de financement actuels de la compétence déchets dans la réduction des quantités de déchets ménagers produits annuellement. Ils évoquent également le manque d'équité sociale qui caractériserait les modalités de calcul de la REOM ou de la TEOM actuellement en vigueur.

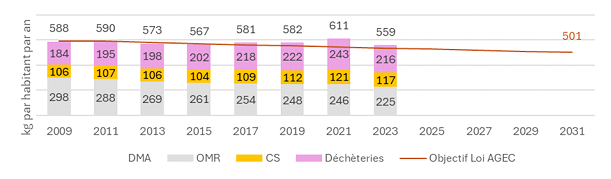

Quantité de déchets ménagers

et assimilés collectée

par an et par habitant

(En kilogrammes)

Note : déchets ménagers et assimilés (DMA), ordures ménagères résiduelles (OMR,) Collecte séparée (CS), loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC).

Source : ADEME

S'il est vrai que la quantité annuelle collectée de déchets par habitant, tout en ayant diminué (- 4,9 % entre 2009 et 2023), demeure à un niveau élevé et bien au-dessus des objectifs fixés par le législateur, la commission des finances a non seulement estimé que le dispositif proposé à l'article premier ne répondait pas aux objectifs évoqués par ses auteurs mais risquait de surcroît d'induire des effets contreproductifs pour les usagers, pour les collectivités et leurs groupements ainsi que pour l'administration fiscale.

A. UN DISPOSITIF QUI RISQUE PARADOXALEMENT D'ACCROITRE LES QUANTITÉS DE DÉCHETS PRODUITS ET QUI NE RÉPONDRAIT PROBABLEMENT PAS À L'OBJECTIF SOCIAL POURSUIVI

La tarification incitative a pour but de responsabiliser les contribuables dans la gestion de leurs déchets par le biais d'une facturation dont le montant varie en fonction de la quantité de déchets produits. Elle poursuit ainsi un objectif environnemental de réduction de la production des déchets. La pédagogie constituant un élément important du succès des modifications de comportement en manière de déchets, il convient de veiller à la communication mise en oeuvre lors du passage à une tarification incitative.

C'est pourquoi l'introduction de critères, en particulier sociaux, dans l'élaboration des tarifs apparait contraire au but principalement recherché, à savoir la diminution, à la source, des déchets produits. Quels que soient ses revenus, toute personne a la faculté de réduire les quantités de déchets qu'elle produit. La mise en oeuvre d'une tarification incitative sur critères sociaux, si elle se traduit par un droit renforcé à produire davantage de déchets lorsque l'on a moins de moyens, risque paradoxalement de favoriser une hausse de la production de déchets. La quasi-totalité des organismes auditionnés ont souligné cette incohérence qui nuirait à l'objectif de la tarification incitative.

En outre, la mesure risque de créer une rupture d'égalité devant la charge publique faisant peser des doutes sur sa constitutionnalité. En effet, la différence de traitement induite ne poursuivrait pas l'objet initial de la mesure, à savoir la réduction des déchets produits, et risquerait dès lors de ne pas être justifiée.

Par ailleurs, tout au long des auditions conduites par le rapporteur, sont apparues de sérieuses incertitudes quant à la réelle capacité du dispositif proposé à produire les effets sociaux escomptés. Tel que rédigé par ses auteurs, le dispositif prévoit que la modulation du montant de TEOM se fera « en fonction du niveau du revenu des usagers » et celle du montant des tarifs incitatifs de REOM « en fonction des revenus du contribuable ». Cette rédaction ne signifie pas que le montant de REOM ou de TEOM va diminuer pour les personnes aux revenus modestes. Elle peut simplement signifier, et c'est même plus que probable, que le montant de REOM ou des TEOM des classes moyennes ou des plus aisés pourra augmenter, ce qui ne répond pas à l'objectif social, en particulier la lutte contre les impayés que les auteurs du texte évoquent.

Le renforcement de dispositifs sociaux déjà existants, comme l'intervention des centres communaux/intercommunaux d'action sociale pour aider ceux qui éprouvent de réelles difficultés à régler le coût du service public de gestion des déchets, semble davantage de nature à cibler les publics fragiles. Il existe également des dispositifs de soutien pour aider les ménages à payer la TEOM ou la REOM comme les aides de maintien à domicile du Fonds Solidarité Logement (FSL). Ce fonds est accessible aux locataires comme aux propriétaires. Il est accordé sous forme de prêt ou de subvention aux personnes en difficulté financière pour payer leurs dettes de loyer ou de charges locatives.

Enfin, en instaurant une simple faculté d'instaurer une modulation dont l'étendue n'est pas encadrée, l'article premier risque de renforcer les disparités territoriales (une même prestation risque, davantage encore qu'aujourd'hui, d'être facturée très différemment d'un territoire à l'autre, parfois au sein d'une même structure). Cette situation n'est pas de nature à réduire le sentiment d'injustice fiscale ou sociale.

B. UN DISPOSITIF QUI POSERAIT DES DIFFICULTÉS D'APPLICATION SUBSTANTIELLES AU DÉTRIMENT DES USAGERS, DES COLLECTIVITÉS ET DE L'ADMINISTRATION FISCALE

La commission des finances a par ailleurs suivi les arguments du rapporteur sur les difficultés concrètes qui résulteraient de l'application du dispositif proposé à l'article premier.

Outre le fait que les leviers permettant d'accompagner davantage les usagers ou les contribuables en difficulté en raison de critères sanitaires ou sociaux ne relèvent pas nécessairement d'un véhicule législatif, il apparaît que chacun des critères proposés suscite de vives interrogations que n'ont pas manqué de relever les interlocuteurs auditionnés.

En premier lieu, l'adoption du dispositif proposé supposerait une clarification des organismes ayant accès à des informations aussi confidentielles que la situation fiscale des foyers concernés. Comment les structures exerçant la compétence déchets pourraient-elles décider du niveau et de l'étendue de la modulation éventuellement mise en place pour des raisons sociales, sans disposer des données afférentes, à moins d'accentuer la volatilité de leurs ressources ?

La prise en compte du revenu rend prévisibles d'autres difficultés. Comment la direction régionale des finances publiques qui calcule le montant dû de TEOM en proportion de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée par le propriétaire du logement pourra-t-elle appliquer un barème dégressif en fonction de la situation sociale des résidents qui ne sont pas nécessairement les propriétaires ? Comment procède-t-on pour appliquer cette modulation en cas de changement d'occupant au cours de l'année ? Le critère combiné du revenu et du nombre de personnes par foyer revient-il à prendre en compte le quotient familial ? Ces questions restent en suspens à la lecture du dispositif proposé.

De la même manière, le critère relatif aux « problèmes de santé entrainant une production élevée de déchets » semble extrêmement problématique à mettre en oeuvre. Les auteurs de la proposition de loi ont fait savoir lors de leur audition qu'ils ne visaient pas une liste de maladies en particulier mais que le dispositif cherchait en réalité à atténuer le montant de la REOM pour les foyers fiscaux comprenant une personne incontinente. D'une part, la rédaction proposée est extrêmement large et vise, telle que formulée, des situations beaucoup plus nombreuses que celle évoquée. D'autre part, comment les structures auront-elles connaissance de telles situations médicales ?

Le rapporteur souligne la difficile conciliation du dispositif proposé avec le respect du secret médical, à moins d'instaurer un mécanisme de fourniture d'un certificat médical dont on ne peut savoir si, dans la pratique, il sera cantonné aux situations d'incontinence, et sans que l'on sache si le revenu de l'intéressé doit être ou non pris en compte et sans que l'on sache quel volume de déchets résultant de l'incontinence, principalement des couches, ferait l'objet d'une prise en charge partielle. Par ailleurs, on ne peut exclure que les personnes concernées seront parfois réticentes à fournir un tel certificat médical.

Au final, le recours à un dispositif législatif lourd à mettre en oeuvre pour un nombre de cas finalement assez limité n'apparait pas opportun, d'autant que des mécanismes sociaux précités permettent déjà d'accompagner les personnes concernées.

De manière plus globale, même si l'article premier ne fait qu'ouvrir une faculté aux structures concernées, il ne peut que rendre plus difficile la tâche des collectivités et de leurs groupements en complexifiant l'architecture du financement du service public de gestion des déchets, ce qui est peu conciliable avec le besoin de simplification largement partagé.

Pour toutes ces raisons, la commission des finances n'a pas adopté le présent article.

Décision de la commission : la commission des finances n'a pas adopté cet article.

ARTICLE 2

Maillage minimal de points d'apport

volontaire

Le présent article vise à établir une obligation, lorsque la collecte repose sur des points d'apport volontaire (PAV), de disposer d'au moins un PAV pour 200 habitants.

Si l'intention des auteurs repose sur un motif louable, la création d'un tel maillage minimal paraît devoir être écartée tant elle serait contraignante pour les collectivités, alors même que, selon l'Ademe, seuls 3 % de la population vit dans un territoire où les ordures ménagères résiduelles (OMR) sont entièrement collectées par apport volontaire. Le rapporteur considère en outre qu'il ne revient pas au législateur de contraindre les décideurs locaux dans leurs choix de gestion et dans l'adaptation de leurs politiques à leurs territoires.

La commission n'a pas adopté cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : LES COLLECTIVITÉS ET LEURS GROUPEMENTS COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE COLLECTE DES DÉCHETS PEUVENT OPTER POUR DIVERSES MODALITÉS

A. LES COLLECTIVITÉS COMPÉTENTES FIXENT ELLES-MÊMES LES MODALITÉS DE COLLECTE DES DÉCHETS SUR LEUR TERRITOIRE

Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ». Elles assurent également, en vertu de l'article L. 2224-14 du CGCT, la collecte des autres déchets qu'elles peuvent collecter et traiter sans sujétions particulières.

Selon l'article L. 2224-16 du même code, « le maire définit par arrêté les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. » Sur ce point, l'article R. 2224-26 du CGCT dispose que « le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. »

Si la liberté des choix locaux de gestion est la règle pour définir les modalités de collecte des déchets, la réglementation impose néanmoins quelques contraintes aux collectivités et à leurs groupements en la matière.

La première contrainte est une obligation de collecte séparée, c'est-à-dire « une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique »12(*) ; l'article L. 2224-16 du CGCT impose ainsi une collecte séparée pour les types de déchets suivants :

- les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;

- les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;

- depuis 2025, les déchets de textile et les déchets dangereux ;

- les biodéchets.

Enfin, une seconde contrainte consiste dans l'obligation faite par l'article R. 2224-24 du CGCT aux collectivités situées dans une zone agglomérée groupant plus de 2 000 habitants permanents, de collecter les ordures ménagères une fois par semaine en porte-à-porte. Cette obligation ne s'applique toutefois pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères par apport volontaire, dès lors que cette modalité de collecte offre les mêmes garanties de salubrité et de protection de l'environnement que le porte-à-porte.

B. L'APPORT VOLONTAIRE : UNE MODALITÉ DE COLLECTE PROMETTEUSE MAIS ENCORE MINORITAIRE

Les deux principales modalités de collecte des déchets entre lesquelles peuvent opter les collectivités et leurs groupements compétents sont :

- d'une part, la collecte en porte-à-porte, c'est-à-dire « toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service »13(*) ;

- d'autre part, la collecte par apport volontaire, c'est-à-dire par l'apport direct par les usagers de leurs déchets à un point déterminé, dit « point d'apport volontaire » (PAV). Concrètement, les points d'apport volontaire sont des poubelles ou des conteneurs partagés qui se trouvent dans un lieu public ;

- enfin, les collectivités et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre des modalités « mixtes » de collecte, reposant partiellement ou simultanément sur le porte-à-porte et l'apport volontaire.

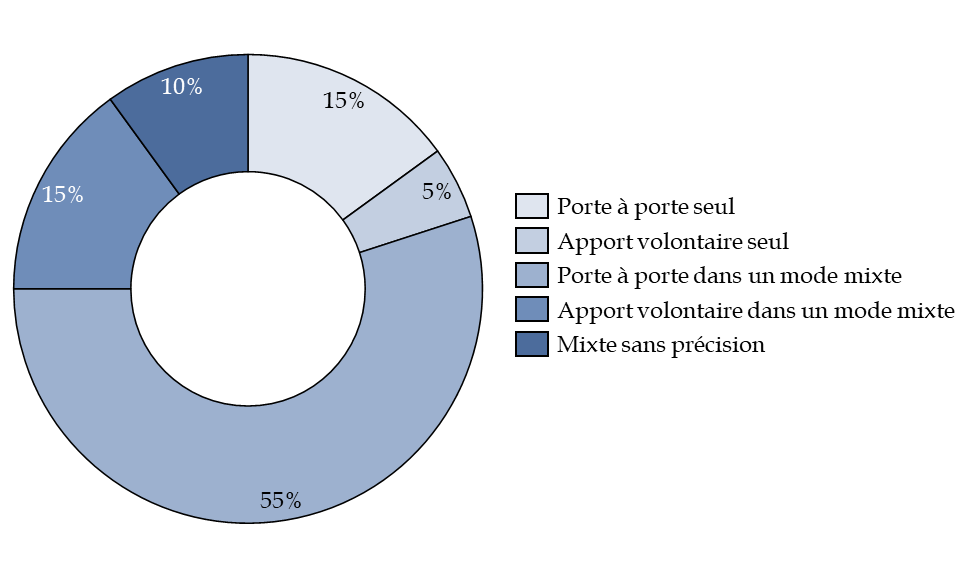

Selon l'Ademe, la collecte des déchets en porte-à-porte demeure la première modalité de collecte en France en 202314(*) : ainsi, la majorité du tonnage de déchets d'emballages et de papiers est réalisée par un mode mixte incluant le porte-à-porte (55 %), une partie significative du tonnage étant également traitée par la seule collecte en porte-à-porte (15 %). L'apport volontaire, qu'il s'agisse de la modalité unique (5 %) ou qu'il s'agisse d'une modalité parmi d'autre au sein d'un mode mixte de collecte (15 %) demeure minoritaire.

Répartition des tonnages d'emballage et de

papier collectés

par mode de collecte

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données de l'Ademe

La marginalité de la collecte par apport volontaire se retrouve également dans la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) : 39 % de la population a ainsi accès à un service de collecte en porte-à-porte seul, contre seulement 3 % pour le seul apport volontaire. Les modalités mixtes de collectes sont également importantes, mais seulement 20 % de la population a accès à un service de collecte associant les deux modalités.

Répartition de la population selon le mode

de collecte des OMR

sur leur territoire

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données de l'Ademe

Seule la collecte du verre repose en majorité - écrasante - sur des points d'apport volontaire, puisque 91 % des tonnages collectés le sont via cette modalité, contre seulement 9 % pour la collecte en porte-à-porte.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN MAILLAGE MINIMAL DE POINTS D'APPORT VOLONTAIRE D'AU MOINS UN POUR DEUX CENTS HABITANTS

Le présent article propose que, pour les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique, lorsque la collecte s'appuie sur des points d'apport volontaire, le nombre de points soit d'au moins un pour deux cents habitants.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN MAILLAGE UNIQUE INADAPTÉ À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES ET POTENTIELLEMENT GÉNÉRATEURS D'IMPORTANTS SUROÛTS POUR LES COLLECTIVITÉS

Le présent article n'a pas convaincu les personnes entendues par le rapporteur.

Les auditionnés ont d'abord opposé à cet article des objections d'ordre technique, considérant que la rédaction du présent article était perfectible. En effet, l'article impose un maillage minimal d'un point d'apport volontaire pour 200 personnes dès lors que la collecte s'appuie sur de tels PAV. Or, comme cela a été exposé plus haut, les situations où la collecte repose entièrement sur l'apport volontaire sont très rares (5 % du tonnage pour les emballages et le papier), les PAV étant en général utilisés en complément d'autres modalités de collecte, principalement le porte-à-porte. Or, si un maillage serré de PAV peut être nécessaire lorsque la collecte repose intégralement sur l'apport volontaire, tel n'est pas nécessairement le cas dans les schémas de collecte mixtes.

De nombreux auditionnés ont ensuite soulevé, pour expliquer leurs réticences vis-à-vis du maillage proposé par l'article, un argument de politique publique et d'efficacité de l'action publique. En effet, pour ces auditionnés, le maillage des PAV dans chaque territoire doit être adapté aux réalités du terrain, telle que l'éventuel rareté de l'espace public ou la densité de la population. Ils ont notamment averti le rapporteur contre le risque de faire peser sur les collectivités une obligation de moyens qui serait à la fois coûteuse - la création de PAV est une charge significative pour les petites communes, ce qui explique qu'il existe des financements ad hoc via le fonds vert - et peu efficiente en termes de performance.

Enfin, plusieurs auditionnés, dont Intercommunalités de France, ont avancé une objection de principe, selon laquelle il ne revient pas au législateur de contraindre les décideurs locaux dans leurs choix de gestion et dans l'adaptation de leurs politiques publiques à leurs territoires. La DGCL a aussi souligné qu'une telle disposition irait à l'encontre de la demande des élus d'une souplesse dans la fixation des règles qui contraignent leur action. Si le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a indiqué considérer que la collecte par apport volontaire avait vocation à se substituer, à terme, à la collecte en porte-à-porte sur l'ensemble du territoire, le rapporteur ne considère pas qu'il revienne au législateur d'imposer un tel modèle à l'ensemble des collectivités, a fortiori si d'autres modalités de collecte ont fait leur preuve ailleurs.

Pour toutes ces raisons, la commission des finances n'a pas adopté le présent article.

Décision de la commission : la commission des finances n'a pas adopté cet article.

ARTICLE 3

Création d'un comité des

usagers

Cet article vise à créer un « comité des usagers » du service public de gestion des déchets.

Ce faisant, le présent article viendrait ajouter une nouvelle structure de concertation, dont l'utilité n'est pas démontrée et alors que le droit actuel prévoit déjà des modalités de consultation des usagers. À l'heure de la rationalisation du paysage des instances consultatives, il ne paraît pas pertinent à la commission des finances de créer un nouveau comité.

La commission n'a pas adopté cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : PLUSIEURS MODALITÉS DE PARTICIPATION DES HABITANTS ET DES USAGERS DES SERVICES PUBLICS LOCAUX EXISTENT DÉJÀ

Aujourd'hui, la consultation et la participation des habitants et des usagers des services publics locaux est assurée de diverses manières.

D'une part, l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les collectivités, les communes de plus de 10 000 habitants et leurs groupements de plus de 50 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils exploitent en régie ou confient à un tiers par le biais d'une délégation de service public.

Si la création de cette commission n'est pas obligatoire pour les communes de moins de 10 000 habitants et les groupements de moins de 50 000 habitants - où le contact entre les élus et les citoyens s'institue plus facilement, de manière parfois informelle -, la création d'une telle commission demeure une faculté.

Cette commission, présidée par le président de l'exécutif de la collectivité ou du groupement, comprend des membres de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement ainsi que des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux. La commission peut également inviter, selon son ordre du jour, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Dans le cadre de cette commission, la majorité des membres peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux, dont celui de gestion, de collecte et de traitement des déchets.

En outre, l'article L. 2143-2 du CGCT permet au conseil municipal de créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION AU NIVEAU LOCAL D'UN COMITÉ DES USAGERS

Le présent article propose que « les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets instituent un comité des usagers ». Un décret viendrait en fixer la composition et les missions.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN COMITÉ SUPERFLU

Comme l'exposé du droit existant l'a souligné, le présent article est en quelque sorte satisfait : nul besoin de créer un nouveau comité des usagers spécifiquement consacré au service public des déchets dès lors qu'il existe déjà une commission consultative des services publics locaux et que chaque conseil municipal peut d'ores et déjà créer des comités consultatifs pour associer les usagers à la gestion des services publics. Plusieurs personnes entendues, et notamment les représentants d'Intercommunalités de France, ont ainsi émis des doutes sur l'utilité de cette nouvelle structure.

En outre, la rédaction du présent article comporte moins de garanties que les dispositifs existants, les représentants de la fédération nationale des activités de dépollution et de l'environnement (FNADE) ayant relevé que la composition du comité est renvoyée au pouvoir réglementaire alors qu'il s'agit d'un paramètre important que le législateur, d'habitude, règle lui-même.

Enfin, le rapporteur relève que la création obligatoire d'un tel comité, a fortiori sans en exclure les plus petites collectivités, s'accompagnera forcément de surcoûts, potentiellement importants. Le présent article s'inscrit en effet à contre-courant de la démarche de rationalisation des instances consultatives - que l'on appelle parfois « comités théodules » - et dont la prolifération induit de nombreux coûts cachés, mais bien réels et récemment documentés dans le rapport de M. Boris Ravignon15(*).

L'une des propositions de ce rapport, reprise à l'occasion du récent « Roquelaure de la simplification », était justement de « permettre aux élus communaux de choisir le dispositif de démocratie participative qu'ils souhaitent, sans imposer la création de conseils citoyens supplémentaires quand des modalités de démocratie participative (obligatoires ou facultatives) existent préalablement ».

Pour toutes ces raisons, la commission des finances n'a pas adopté cet article.

Décision de la commission : la commission des finances n'a pas adopté cet article.

ARTICLE 4

Gage de recevabilité

financière

L'article 4 vise à compenser les éventuelles conséquences financières pour les collectivités territoriales que seraient susceptibles de créer ou d'aggraver certaines dispositions de la proposition de loi.

La commission n'ayant pas adopté les trois autres articles de la proposition de loi, elle n'a pas adopté cet article.

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mardi 21 octobre 2025 sous la présidence de M. Bruno Belin, vice-président, la commission des finances a examiné le rapport de M. Olivier Paccaud, rapporteur, et élaboré le texte de la commission sur la proposition de loi n° 221 (2024-2025) visant à garantir la qualité des services de gestion des déchets.

M. Bruno Belin, président. - Mes chers collègues, nous débutons l'après-midi par l'examen de la proposition de loi visant à garantir la qualité des services de gestion des déchets.

M. Olivier Paccaud, rapporteur. - Chaque année, ce sont près de 560 kilos de déchets ménagers par personne qui sont collectés, soit environ 5 % de moins qu'en 2009, lorsqu'on collectait approximativement 588 kilos par personne. Nous ne parvenons plus à réduire significativement les quantités de déchets produites en France. La collecte, le transport et le traitement des déchets continuent ainsi de constituer un défi logistique, écologique et surtout budgétaire pour nos territoires.

Face à de tels enjeux, le législateur a intelligemment fait le choix de faire confiance aux territoires qui sont les plus à même de déterminer l'organisation et le mode de financement les plus appropriés pour le service public de gestion des déchets.

Les communes peuvent décider d'assumer l'intégralité de la compétence - c'est devenu très rare, il n'y a plus que six communes en France qui sont dans ce cas : Paris et cinq communes îliennes -, mais elles choisissent dans la quasi-totalité des cas de transmettre à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence, soit uniquement la partie relative au transport et au traitement.

Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, l'exercice de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers » est en effet obligatoire pour les 1 265 EPCI. Ces derniers peuvent aussi faire le choix, d'ailleurs de plus en plus fréquent, de se regrouper pour collecter ou seulement traiter les déchets et donc recourir à un syndicat mixte.

Pour résumer, nous avons en tout 1 169 structures en France chargées d'assurer la collecte, le transport ou le traitement des déchets, qui peuvent être des communes, des EPCI ou des syndicats mixtes.

Pour financer l'exercice de leur compétence, ces structures disposent d'une relative latitude. Elles peuvent choisir de faire reposer le financement sur les contribuables au travers de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Teom). Cette taxe n'est pas calculée sur le volume de déchets produits par chaque foyer, mais résulte de l'application d'un taux, librement fixé par la collectivité, à la valeur locative du bien qui sert de base à la taxe foncière. Ce choix a été fait par près des deux tiers des collectivités françaises, soit 63 % des 1 169 collectivités ou groupements compétents.

Ce mode de financement présente l'avantage de favoriser une relative - je dis bien « relative » - équité sociale : plus la valeur locative du bien est élevée, plus le coût du service l'est aussi. Mais il décorrèle le montant payé du service de la quantité de déchets produits, ce qui n'incite pas les usagers à limiter leur production de déchets.

À l'inverse, les collectivités peuvent décider d'instaurer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (Reom) proportionnelle au service rendu, donc à la quantité de déchets émise par le foyer. Ce mécanisme présente l'inconvénient de ne pas du tout prendre en compte la valeur du bien immobilier - donc indirectement les moyens dont dispose le foyer - dans la détermination du montant à régler, mais il incite à réduire les quantités de déchets que l'on produit.

La volonté de réduire les quantités produites de déchets ménagers a justement conduit le législateur à prévoir, pour chacune de ces deux modalités de financement, une part incitative. L'idée est de faire payer une part fixe, forfaitaire, aux ménages, et une part variable, ce qui les invite à réduire la quantité de déchets ultimes et à mieux trier les déchets valorisables comme les emballages et les biodéchets. On parle alors de Teom incitative (la Teomi) ou de Reom incitative (la Reomi).

Vous trouverez de nombreuses données chiffrées dans mon rapport et dans L'Essentiel qui vous a été distribué, mais retenez surtout que 72 % des Français sont, en pratique, concernés par la Teom classique, c'est-à-dire sans part incitative.

Les collectivités étant relativement libres d'organiser et de financer cette compétence comme elles l'entendent, elles jouissent d'une certaine marge de manoeuvre concernant les modalités de collecte.

Même si des contraintes existent selon la densité de population, les collectivités ont globalement le choix de prévoir différentes formes de collecte. Nous pouvons, bien sûr, citer la collecte en porte-à-porte, qui est la plus répandue, mais nos territoires se sont adaptés : vous connaissez la collecte souterraine pneumatique, la collecte par voie fluviale, la collecte multiflux, la collecte de biodéchets, la collecte des encombrants, la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques, la reprise des déchets par le distributeur, certaines modalités spécifiques de collecte des déchets dangereux ou encore les points d'apport volontaire, les PAV.

Face à cette très grande variété de situations qui reflète la diversité de nos territoires, notre collègue Marie-Claude Varaillas, dont je salue la présence, a déposé une proposition de loi cosignée par les membres de son groupe politique, dont je tiens à dire qu'elle a le mérite de soulever des enjeux importants, même si les solutions qu'elle préconise mériteraient d'être précisées.

D'abord, la proposition de loi cherche à donner aux collectivités la faculté de moduler le montant de la Reom ou de la part incitative de la Teom en fonction de certains critères sanitaires ou sociaux : les revenus du foyer, le nombre de personnes qui y vivent ou la présence d'une personne qui « connaît des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets ». Il s'agirait donc d'instaurer une forme de tarification sociale.

Je reconnais le caractère séduisant de cette démarche - après tout, il ne s'agit que d'ouvrir une faculté et nous pourrions penser que les critères évoqués sont, de prime abord, légitimes -, mais après avoir approfondi la question dans le cadre de huit auditions, il me semble, comme à de nombreuses personnalités auditionnées, que cette proposition risque d'être source de nombreuses difficultés pratiques.

En effet, la mise en oeuvre d'une tarification incitative sur critères sociaux, si elle se traduit par un droit renforcé à produire davantage de déchets lorsque l'on a moins de moyens, risque paradoxalement de favoriser une hausse de la production de déchets ! Cela pourrait avoir un effet contre-productif sur l'environnement. Ce n'est pas parce qu'on a moins de revenus que l'on ne peut ni ne doit pas diminuer sa quantité de déchets.

De plus, permettre aux collectivités de prendre en compte le revenu dans la détermination du montant de Reom ou de Teom supposerait une clarification des organismes ayant accès à des informations aussi confidentielles que la situation fiscale des foyers concernés. Nous voyons bien toutes les questions de confidentialité que poserait, en cascade, un tel mécanisme.

C'est d'autant plus gênant que la rédaction proposée ne signifie absolument pas que le montant de Reom ou de Teom diminuera pour les personnes aux revenus modestes : le montant de Reom ou de Teom des classes moyennes ou des plus aisés pourra augmenter, ce qui ne répondra pas à l'objectif social qui est mis en avant, en particulier pour réduire le nombre d'impayés.

S'agissant des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets, je précise, après avoir échangé avec notre collègue Marie-Claude Varaillas, qu'elle vise en réalité principalement les personnes incontinentes. Or, la rédaction proposée couvre des situations beaucoup plus nombreuses. Nous percevons bien toutes les difficultés de tarification qui apparaîtraient dans la pratique. Comment ferait-on pour mesurer la part des déchets liée à l'incontinence ? Comment ferait-on pour garantir la conciliation du dispositif proposé avec le respect du secret médical, à moins de solliciter un certificat médical que les personnes concernées seront forcément réticentes à fournir ?

En définitive, ne risque-t-on pas de complexifier la situation et de ne pas faciliter la tâche des collectivités qui n'ont pas besoin de nouvelles normes ?

J'ai la même lecture sur les deux autres dispositions de la proposition de loi. Le texte vise à rendre obligatoire, lorsque la collecte s'appuie sur des points d'apport volontaire, la mise à disposition par les collectivités d'au moins un PAV pour 200 habitants.

Un tel maillage minimal serait extrêmement contraignant pour les collectivités, alors même que, dans la majorité d'entre elles, la collecte des déchets - notamment des ordures ménagères résiduelles (OMR) - repose surtout sur des modalités mixtes alliant apport volontaire et collecte en porte-à-porte.

J'ajoute que je considère, comme la plupart des organismes auditionnés, que le fait de retenir la même densité pour tout le territoire national n'est pas adéquat : 200 habitants en zone urbaine, ce n'est pas pareil que 200 habitants en zone rurale ou en montagne ! Imaginez-vous le nombre de bacs de collecte qu'il faudrait rue de Vaugirard pour respecter ce critère ?

Même si je partage une partie du diagnostic qui est posé dans l'exposé des motifs, je reste sceptique sur le dispositif : doit-on contraindre les décideurs locaux dans leurs choix de gestion par des politiques coûteuses pour les collectivités ? Le droit actuel me semble de nature à répondre à la variété des situations, mais, je le redis, cela suppose un dialogue permanent et je ne sous-estime pas les difficultés qui peuvent naître ici ou là. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que le passage de la Reom à la Teom en Dordogne - nous avons auditionné le syndicat mixte concerné - avait pour partie inspiré certaines des dispositions proposées.

Enfin, j'en viens au dernier dispositif prévu par l'article 3 de la proposition de loi : l'instauration d'un comité des usagers est a priori satisfaite par le droit existant, et je ne suis pas convaincu qu'il faille légiférer sur ce point.

Vous l'aurez compris, mes chers collègues, je reconnais à cette proposition de loi le mérite de lancer le débat, mais il ne me semble pas souhaitable que nous l'adoptions.

Mme Marie-Claude Varaillas, auteure de la proposition de loi. - J'avais préparé un argumentaire, mais je ne vois pas l'intérêt de défendre ma position dans la mesure où vous n'envisagez pas de retenir les dispositions de cette proposition de loi.

M. Olivier Paccaud, rapporteur. - Ce n'est qu'une proposition, il y a un vote !

Mme Marie-Claude Varaillas. - En Dordogne et sur l'ensemble du territoire national, le sujet des déchets peut devenir aussi inflammable que celui du carburant qui annonçait le mouvement des « gilets jaunes » en 2018. Le coût de ce service est de plus en plus important pour les usagers et pose de plus en plus de problèmes aux collectivités.

En France, nous produisons annuellement plus de 340 millions de tonnes de déchets, tous secteurs confondus, dont 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés ; soit un peu moins de 600 kilos de déchets ménagers et assimilés par habitant et par an, pris en charge par le service public, dont la moitié, environ 300 kilos, non triés, constitue ce que l'on appelle le sac noir.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a prévu le déploiement d'un financement incitatif pour le service public des déchets. Ce financement devait concerner 15 millions d'habitants en 2020, puis 25 millions en 2025, mais ce n'est pas le cas. De son côté, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite loi Agec, fixe l'objectif de réduire de 15 % les déchets ménagers d'ici à 2030 et 65 % en 2025. Un objectif européen fixe en outre à 60 % d'ici à 2030 la quantité de déchets recyclés ou compostés.

En France, les collectivités gestionnaires des services de collecte et de traitement des déchets peuvent financer le service public selon deux logiques : soit la perception de la Teom, qui est assise sur la valeur locative du logement et payée sur le foncier bâti, soit une logique de service rendu, avec la Reom, qui peut prendre la forme d'un forfait par foyer. Il est aussi possible d'instaurer la Teomi et la Reomi, avec une part fixe et une part variable.

Selon la Cour des comptes, seuls 6 millions de Françaises et de Français sont concernés par la tarification incitative en 2022. Quelque 200 collectivités ont instauré une telle tarification : 27 en Teomi et 173 en Reomi. La Teomi est en effet plus complexe à mettre en place.

Le système de tarification incitative a pour but d'encourager les usagers à modifier leurs comportements en diminuant la quantité de déchets produits, en augmentant le tri et en adoptant un mode de consommation plus responsable. Un sondage de l'UFC-Que Choisir réalisé en 2017 montrait que seuls 45 % des Français connaissaient le coût du ramassage et du traitement de leurs déchets.

Les méthodes de calcul de la Teom ou de la Reom sont différentes, mais aucune n'est liée au niveau du revenu du foyer, ce qui pose des problèmes de justice sociale qui n'étaient pas forcément visibles quand le coût d'enlèvement des ordures ménagères était marginal dans le budget des familles. Mais entre 1990 et 2010, la contribution des usagers a quadruplé, d'après un rapport du Sénat de 2014.

Ce coût ne cesse d'augmenter pour faire face à l'augmentation du nombre de déchets, mais aussi à la hausse de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Au 1er janvier 2025, cette taxe était de 65 euros la tonne pour les déchets enfouis et de 41 euros pour les déchets incinérés. Or elle pourrait passer à 105 euros la tonne en 2030.

Il faut donc prévoir entre 240 millions d'euros et 450 millions d'euros de dépenses supplémentaires en 2030 pour les collectivités gestionnaires.

Afin de réduire la quantité de déchets, de plus en plus de collectivités ont opté pour la tarification incitative. Une enquête de Citeo réalisée en 2019 révèle d'ailleurs que les élus ne tarissent pas d'éloges sur ce dispositif. Un rapport de la Cour des comptes de 2022 précise que ce mode de tarification permet de réduire de 40 % la quantité d'ordures ménagères résiduelles, d'augmenter à due concurrence la collecte des recyclables et de réduire de 8 % les déchets ménagers et assimilés.

Pourtant, la tarification incitative est souvent accusée de compliquer la vie des habitants et de générer des surcoûts.

Chez moi, en Dordogne, le passage de la Teom à la Reomi a pu créer des tensions en raison d'une mise en oeuvre insuffisamment concertée avec les usagers et de la suppression de la collecte au porte-à-porte au profit exclusif des PAV, auxquels on accède par une carte à puces et qui enregistrent le nombre de passages au-delà duquel un supplément doit être payé. De plus, la Teom étant calculée à partir de la valeur locative du logement et la Reomi à partir de la quantité de déchets de chaque ménage, certains ont vu leur facture nettement baisser, alors que d'autres ont subi une augmentation importante. À titre d'exemple, une personne de mon département, qui payait 780 euros de taxe, doit désormais s'acquitter d'une redevance de 240 euros, car la maison où elle habite n'abrite que deux personnes.

Mme Christine Lavarde. - Ce n'est pas illogique !

Mme Marie-Claude Varaillas. - Bien sûr. En revanche, l'augmentation de la taxe touche en premier lieu les familles nombreuses et modestes, ce qui pose le problème de l'acceptabilité sociale du dispositif, car ces dernières perçoivent ces mesures, certes écologiques, comme des éléments renforçant les inégalités sociales. Mais elles ne sont pas les seules à être affectées. Les ménages ayant des enfants en bas âge, les personnes incontinentes et âgées le sont également. En outre, la loi n'autorise pas l'exonération des associations caritatives. En Dordogne, nous n'avons ainsi pas pu exonérer de taxe les Restos du Coeur, le Secours catholique ou le Secours populaire.

S'il nous faut effectivement réduire nos déchets, donc inciter les Français à trier davantage, il est important de trouver un juste équilibre pour obtenir l'adhésion des usagers et ainsi éviter des incivilités, particulièrement les dépôts sauvages. Monsieur le rapporteur, vous dites que le fait de diminuer le tarif pour les familles nombreuses risque de les pousser à moins respecter le tri...

M. Olivier Paccaud, rapporteur. - Ce n'est pas ce que j'ai dit.

Mme Marie-Claude Varaillas. - ... mais au contraire, je veux un tarif plus juste pour les embarquer avec moi pour trier davantage.

Le juste équilibre réside dans le fait que les collectivités gestionnaires puissent, par délibération, instaurer une tarification sociale, ce que la loi ne leur permet pas de faire, alors que c'est possible pour les services de l'eau ou de la petite enfance. Il arrive ainsi que les collectivités décident d'appliquer un quotient familial pour le repas dans les cantines scolaires.

S'il n'est pas réglé aujourd'hui, ce problème reviendra.

Notre collègue Marta de Cidrac, avec laquelle je travaille au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et qui est très engagée sur l'économie circulaire, a rendu un rapport d'information en juillet 2023 sur la réduction, le réemploi et le recyclage des emballages. Elle y fait 28 propositions, dont l'expérimentation d'une tarification sociale « déchets » afin, dit-elle, de « limiter les effets anti-redistributifs du passage à une tarification incitative ».

Cette tarification incitative est fortement encadrée par la loi. La réglementation interdit l'instauration de tarifs différenciés en fonction du niveau de vie des ménages. Néanmoins, la législation est amenée à évoluer, d'autant plus dans le contexte de la transition écologique, elle-même étroitement liée aux enjeux sociaux et locaux.

La loi Brottes de 2013 autorisait la tarification sociale de l'eau. Elle est un bon exemple de prise en compte de la dimension sociale. Elle doit ouvrir la voie à cette future initiative, que je propose, pour les déchets. J'ai trouvé qu'il serait bon que le Sénat soit ici à l'avant-garde.

Cette proposition de loi ne dit pas aux élus quelle tarification sociale ils doivent mettre en oeuvre, avec des critères particuliers. L'idée est de leur donner, par ce texte, la possibilité d'instaurer la tarification sociale qu'ils jugeront la mieux adaptée à leur territoire. Je plaide pour la différence territoriale.

Selon un rapport du Commissariat général au développement durable (CGDD), dans le cadre de la Teom, on recense 276 kilos de déchets par habitant et par an, en Teomi 234 kilos, en Reomi 134 kilos. La redevance a beaucoup affecté les familles nombreuses. Son montant pouvait aller de 7 euros à 1 000 euros en Teom, avec la Reomi il dépend du poids des déchets et du nombre de personnes dans la famille.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Au cours des dix dernières années, deux textes de loi importants ont été débattus sur le sujet mais nous sommes à peu près tous d'accord pour dire que nous sommes loin d'une situation optimale.

Il faut avoir une vision large du sujet et inclure les questions de la collecte, du traitement, de la valorisation et des filières organisées. Dans un rapport récent, Christine Lavarde a montré qu'il existe entre les modalités de financement de la collecte des déchets et l'efficacité de ces dispositifs un lien qui donne le vertige.

La tarification sociale de l'eau, que vous évoquez, a donné lieu à de nombreux débats dans l'hémicycle. Malheureusement, elle n'est pas souvent mise en oeuvre.

Mme Marie-Claude Varaillas. - Oui, c'est vrai.

M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Dans les territoires à dominante rurale, les élus sont assez en colère en cas de non-paiement de factures ou de consommation excessive, car la collectivité ne peut rien faire.

Il faudrait donc une étude d'impact et une vision plus large que le seul point d'entrée que vous avez évoqué. Cela relève plutôt d'un projet de loi d'ensemble que d'une proposition. Je salue néanmoins, cette initiative, dont le dispositif me parait toutefois trop restrictif.

Vous soulignez des insuffisances réelles, mais ce sujet doit être regardé plus largement. Les collectivités sont le premier acteur de proximité mais c'est au niveau de la chaîne des éco-organismes et des débouchés que les efforts doivent être réalisés. Nous devrions ainsi aboutir à des solutions plus intéressantes. Néanmoins, la tâche est difficile, car les situations varient considérablement selon que l'on a affaire à un centre d'enfouissement, par exemple, ou à un centre d'incinération associé à un réseau de chaleur.

Cette réflexion doit donc être élargie, mais je ne suis pas sûr que nous ayons le temps de le faire avant 2027, en tout cas dans la configuration politique actuelle.

Mme Christine Lavarde. - L'auteure de la proposition de loi met en avant un problème réel : la base sur laquelle est fixée la Teom n'a aucun sens économique, puisque les valeurs locatives n'ont plus aucune signification. Comment expliquer que, pour un volume de déchets similaire, on paye beaucoup plus cher la Teom dans une ville nouvelle que dans un immeuble haussmannien ?

Pourquoi ne revenons-nous pas, en réalité, sur la définition des valeurs locatives qui déterminent la taxe foncière sur laquelle est concentrée une partie de l'impôt ? Malheureusement, nous n'aurons pas ce débat au cours de l'examen du projet de loi de finances (PLF). Et les travaux sont ajournés d'année en année, alors qu'il s'agit du coeur du problème.

Notre objectif commun est de réduire les déchets. Or, les chiffres qui ont été mentionnés le montrent, le signal prix est très important. Quand les gens doivent payer une taxe en fonction du volume de déchets qu'ils déposent, ils sont immédiatement incités à mieux trier. La question du tri est indépendante de celle des revenus. Les personnes ayant les revenus les plus élevés ne trient pas moins bien que les autres. Il faudrait toutefois tenir compte de la composition familiale et de l'âge des personnes qui composent le foyer. Nous pourrions envisager un bonus, par exemple, pour les familles ayant des enfants de moins de 3 ans ou des personnes âgées de plus de 70 ans. En revanche, la question du revenu n'a rien à faire dans le dossier des déchets.

Un seuil d'un point d'apport volontaire par tranche de 200 habitants est évoqué. Mais imaginez-vous les coûts que cela représenterait pour les collectivités urbaines ? Il faudrait en mettre partout ! Ce seuil devrait tenir compte des réalités locales et ne pas être fixé par la loi.

Mme Marie-Claude Varaillas. - Ce seuil a été proposé par Citeo et avalisé par Intercommunalités de France.

Mme Christine Lavarde. - Non !

M. Marc Laménie. - Je remercie le rapporteur et l'auteure de la proposition de loi. Ces sujets de société appellent particulièrement notre attention. La redevance est-elle préférable à la taxe ? La taxe s'appuie sur les bases d'imposition du foncier bâti. La redevance paraît pour sa part plus équitable, car elle se fonde sur le nombre et la composition des foyers. Ce point fait néanmoins débat.

En matière de tri, les efforts à réaliser sont immenses, car de nombreuses personnes ne trient pas leurs déchets. Dans mon département, les Ardennes, le bac à ordures ménagères et le bac jaune du tri étaient auparavant ramassés une fois par semaine. Maintenant, ils le sont tous les quinze jours. Le coût constitue un enjeu majeur.

Certaines intercommunalités ont les pires difficultés pour percevoir les redevances, malgré les efforts de la direction générale des finances publiques (DGFiP), ce qui peut entraîner des manques à gagner considérables.

Par ailleurs, qu'en est-il des déchèteries, qui ont aussi un rôle important à jouer ? Et quid de l'économie circulaire, pour la valorisation des déchets ?

Enfin, la taxe générale sur les activités polluantes coûte une fortune.

M. Jean-François Rapin. - Pendant quinze ans, j'ai été chargé de la gestion des ordures dans ma collectivité territoriale. La mise en oeuvre des systèmes de collecte et de tri a représenté un effort supplémentaire pour les usagers. Or, plus le temps passe, plus on leur demande d'efforts, et plus ils doivent payer cher. L'économie circulaire représente donc un coût pour nos concitoyens.

La Teom est fixée en fonction de la valeur locative du logement et payée par les propriétaires, lesquels peuvent demander, le cas échéant, à leurs locataires de la leur rembourser. Comment l'administration fiscale pourrait-elle appliquer un tarif social aux locataires alors que la Teom est payée par les propriétaires ?

M. Olivier Paccaud, rapporteur. - Monsieur le rapporteur général, peut-être vaudrait-il mieux, effectivement, réfléchir à partir d'un projet de loi pour gagner en efficacité.

Si tout le monde est d'accord avec la philosophie du texte de Mme Varaillas, la direction générale des collectivités locales (DGCL) et Intercommunalités de France ont pointé un risque « d'hypercomplexification » lors de leur audition, en particulier concernant l'article 1er.

Il faut une aide pour les personnes qui peinent à faire face à la hausse du coût de la collecte de leurs déchets. Des moyens peuvent être déployés pour ce faire par des centres communaux d'action sociale (CCAS). Mais en venir à une grille tarifaire me semble particulièrement difficile. L'expression qui est revenue le plus souvent en audition est « l'usine à gaz ».

Madame Lavarde, la redéfinition des valeurs locatives est effectivement indispensable et excède la seule question des déchets.

En revanche, la responsabilisation des producteurs de déchets n'a pas été évoquée. Le tri responsabilise. Or l'un des risques de la mise en place d'une tarification sociale est précisément de déresponsabiliser ceux qui en bénéficieraient. C'est ce qu'ont mis en exergue l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) et la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade).

Monsieur Laménie, les déchèteries constituent un point d'apport volontaire très particulier. Ces réseaux, qui concernent des déchets particuliers et se sont multipliés sur le territoire, sont devenus indispensables.

Monsieur Rapin, il n'y a pas de réponse à votre question. Mais le problème que vous soulevez est réel.

Cette proposition de loi est donc un beau texte, philosophiquement positif, mais complexe à mettre en oeuvre dans la réalité. Ainsi, installer un PAV pour 200 habitants représenterait un coût faramineux. Rue de Vaugirard, il en faudrait pour chaque immeuble !

M. Bruno Belin, président. - En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, je vous propose de considérer que le périmètre de cette proposition de loi comprend les dispositions relatives : à la fixation d'un pouvoir de modulation, en fonction de critères sanitaires ou sociaux, de la tarification du service public de gestion des déchets ; aux modalités minimales de collecte des déchets par les structures compétentes ; et aux modalités d'association des usagers dans le cadre de la gouvernance des structures compétentes en matière de traitement et/ou de collecte des déchets.

Il en est ainsi décidé.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

L'article 1er n'est pas adopté.

Article 2

L'article 2 n'est pas adopté.

Article 3

L'article 3 n'est pas adopté.

Article 4

L'article 4 n'est pas adopté.

La proposition de loi n'est pas adoptée.

Conformément au premier alinéa de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance portera en conséquence sur la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.

RÈGLES RELATIVES

À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44

BIS

DU RÈGLEMENT DU SÉNAT

Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie »16(*).

De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie17(*). Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte18(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial19(*).

En application de l'article 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.

En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission des finances a arrêté, lors de sa réunion du 15 octobre 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi n° 221 (2024-2025) visant à garantir la qualité des services de gestion des déchets.

Ce périmètre comprend les dispositions relatives :

- à la fixation d'un pouvoir de modulation, en fonction de critères sanitaires ou sociaux, de la tarification du service public de gestion des déchets ;

- aux modalités minimales de collecte des déchets par les structures compétentes ;

- aux modalités d'association des usagers dans le cadre de la gouvernance des structures compétentes en matière de traitement et/ou de collecte des déchets.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Mme Marie-Claude VARAILLAS, sénatrice de la Dordogne, auteur de la proposition de loi visant à garantir la qualité des services de gestion des déchets.

Mme Marta de CIDRAC, sénatrice des Yvelines, rapporteure de la mission d'information « Réduction, réemploi et recyclage des emballages : sortir du statu quo ».

Ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation - Direction générale des collectivités locales (DGCL)

- Mme Marie CORNET, cheffe du bureau des services publics locaux ;

- Mme Élise DASSONVILLE, adjointe à la cheffe du bureau des services publics locaux.

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

- Mme Patricia BLANC, directrice générale déléguée.

Fédération interprofessionnelle représentative des métiers du déchet (FNADE)

- Mme Muriel OLIVIER, déléguée générale ;

- M. Franck PILARD, président du collège « Services à l'usager et numérique » ;

- M. Ghislain ESCHASSERIAUX, président du collège « Valorisation énergétique » ;

- Mme Sabrina BENMOUHOUB, responsable des relations institutionnelles.

Intercommunalités de France

- Mme Odile BEGORRE MAIRE, membre du bureau ;

- M. Paul CLÉMENT, conseiller eau et déchets ;

- Mme Montaine BLONSARD, responsable des relations avec le Parlement.

Syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3)

- M. Pascal PROTANO, président.

Syndicat Mixte du Département de l'Oise (SMDO)

- M. Nicolas AVELINE, directeur ;

- Mme Corry NEAU, vice-présidente.

LA LOI EN CONSTRUCTION

Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :

https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-221.html

* 1 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 2 Article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales.

* 3 Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

* 4 Article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales et article L. 541-21-1 du code de l'environnement.

* 5 Pour certaines activités, il existe d'autres modalités de financement très spécifiques comme la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes, laquelle est calculée en fonction du nombre des places disponibles sur les terrains concernés (cf. article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales).

* 6 Article 1520 du code général des impôts.

* 7 Article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

* 8 Article 1522 bis du code général des impôts.

* 9 Article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.

* 10 Article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 11 Le texte déposé vise un article L. 1522 bis du code général des impôts.

* 12 Article L. 541-1-1 du code de l'environnement.