II. LA MOLDAVIE : TERRITOIRE DE TENSION ENTRE OCCIDENT ET RUSSIE

A. LE POIDS DE L'HISTOIRE

Pour mémoire, la Moldavie, ancienne république soviétique devenue indépendante depuis 1991, est un État frontalier à l'ouest avec la Roumanie, pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN, et à l'est avec l'Ukraine.

La république de Moldavie actuelle est l'héritière de deux histoires, celle de l'ancienne principauté de Moldavie dont elle partage le passé avec la Roumanie ; et celle de la République socialiste soviétique moldave dont le passé est soviétique. Chacune de ces histoires a marqué le pays de son empreinte, constituant un héritage complexe du fait de peuplements, cultures, langues et identités souvent antagoniques.

L'État de Moldavie se constitue à partir du Xème siècle, recouvrant l'actuelle République de Moldavie et une partie de l'actuelle Roumanie ; il se consolide sous le règne d'Étienne le Grand.

Au XVIème siècle la Moldavie accepte la suzeraineté ottomane tout en conservant son autonomie.

A la fin du XVIIIème siècle, l'Autriche annexe la partie occidentale de la Moldavie nommée Bucovine. La partie orientale, dite Bessarabie, est quant à elle annexée à l'Empire russe.

Le 27 mars 1918, le Parlement vote l'union de la Moldavie avec la Roumanie, intégrant la Bessarabie à la Grande Roumanie.

En octobre 1924, le Gouvernement soviétique crée, sur la rive gauche du Dniestr (Transnistrie), la République autonome soviétique socialiste de Moldavie.

En juin 1940, en application des dispositions secrètes du pacte Molotov/Ribbentrop, l'Union Soviétique exige de la Roumanie la rétrocession de la Bessarabie et de la Bucovine du Nord. Les territoires du sud, qui offrent un débouché sur la Mer Noire, sont cédés à l'Ukraine. La Moldavie devient république socialiste soviétique en 1944.

Le 27 août 1991, au lendemain du putsch de Moscou, la Moldavie déclare son indépendance.

B. L'OMBRE DE LA RUSSIE

La situation géopolitique actuelle, marquée notamment par la guerre en Ukraine et les tentations hégémoniques russes sur les anciennes républiques soviétiques, est porteuse pour la petite république moldave de pressions intenses et de menaces plus ou moins explicites.

1. Transnistrie et Gagaouzie : deux chevaux de Troie de la fédération de Russie

Dans la foulée de l'indépendance moldave de 1991, la « République moldave du Dniestr » - la Transnistrie - a fait sécession de la Moldavie, provoquant une guerre civile dans l'Est du pays qui fit plusieurs centaines de morts avant de s'achever près d'un an plus tard avec l'intervention de l'armée russe.

Depuis cette date, bien que non reconnu par la communauté internationale ni même par la Russie, le territoire est indépendant de facto et échappe au contrôle moldave. En dépit du statut de pays neutre de la Moldavie, la Russie y maintient une présence militaire de quelque 1500 soldats, en violation des engagements pris par Moscou lors du sommet de l'OSCE d'Istanbul en 1999.

Son économie, fortement dominée par une oligarchie pro-russe1, est relativement prospère au regard du reste du territoire moldave. Le puissant groupe Sheriff, fondé au début des années 1990, contrôle aussi bien les supermarchés que les stations- services, ainsi qu'une chaine de télévision, sans oublier la mainmise sur le club de foot national.

Sa population, en grande partie russophone, avait largement soutenu, en 2006, un référendum proposant son rattachement à la Russie ; elle conserve

1 Le fils d'Igor Smirnov, premier président pro-soviétique de la Transnistrie, est notamment l'un des

membres dirigeants de Sheriff.

un tropisme russe marqué et se prononce régulièrement, lors de chaque scrutin, contre le camp européen.

Il en résulte que la Transnistrie constitue potentiellement pour la Russie une arme régionale contre l'OTAN dont la Roumanie voisine est membre depuis 2004. Ce conflit potentiel, actuellement "gelé", pourrait ainsi être réactivé par la Russie dans le contexte du conflit ukrainien.

Par ailleurs, au Sud du pays, la Gagaouzie, territoire turcophone sous influence russe, a quant à lui le statut de région autonome. Lui aussi manifeste régulièrement par les urnes son soutien au camp pro-russe.

2. La Moldavie : une seconde Ukraine ?

Une comparaison entre la Moldavie et l'Ukraine avant la guerre d'agression déclenchée par la Russie en 2022 met en évidence de fortes similitudes historiques et structurelles, avec quelques divergences de trajectoire.

|

Domaine |

Moldavie (2022) |

Ukraine (2022) |

Analyse comparée |

|

Origines historiques |

Territoire intégré à l'URSS en 1940, puis indépendant en 1991. |

Partie de la RSS d'Ukraine, indépendante aussi en 1991 après l'effondrement soviétique. |

Deux ex-républiques soviétiques, marquées par une transition post-communiste difficile. |

|

Langue et identité |

Langue officielle : roumain (appelé « moldave » par la constitution jusqu'en 2023). Importance du russe et de l'ukrainien notamment en Transnistrie. |

Langue officielle : ukrainien, avec large usage du russe, surtout à l'Est et au Sud. |

Les deux pays ont connu des fractures identitaires, entre orientation nationale et héritage russophone. |

|

Système politique |

République parlementaire, alternance fragile entre pro-européens et pro-russes. |

République semi-présidentielle, forte instabilité (révolutions 2004 et 2014). |

Instabilité chronique dans les deux, liée aux influences russes et européennes concurrentes. |

|

Relations avec la Russie |

Dépendance énergétique (gaz), liens économiques anciens, présence militaire russe en Transnistrie. |

Relations très tendues depuis 2014 (annexion de la Crimée, guerre du Donbass). |

Prudence de la Moldavie, conflit ouvert en Ukraine. |

|

Domaine |

Moldavie (2022) |

Ukraine (2022) |

Analyse comparée |

|

Conflits territoriaux |

Sécession de la Transnistrie (1992), gelée mais non résolue. |

Crimée annexée (2014), Donbass occupé partiellement par des séparatistes pro-russes. |

Les deux pays subissent une fragmentation territoriale encouragée par Moscou. |

|

Orientation européenne |

Accord d'association UE en 2014, sans perspective d'adhésion concrète avant 2022. |

Même accord d'association en 2014, avec un partenariat plus avancé économiquement. |

Les deux ont signé des accords parallèles avec l'UE, marquant un tournant pro-européen. |

|

Économie |

PIB/habitant 4 500 $ (2021) ; dépendante des transferts de la diaspora. |

PIB/habitant 13 000 $ (2021) ; dépendante des exportations agricoles et minières. |

Économies fragiles, mais l'Ukraine est plus industrialisée ; les deux demeurant très vulnérables aux chocs extérieurs. |

|

Société |

Corruption endémique, fuite massive des jeunes vers l'UE (notamment Roumanie). |

Corruption également élevée, oligarchies influentes. |

Deux sociétés post-soviétiques minées par les oligarchies héritées des années 1990. |

|

Armée et défense |

Armée modeste (6 000 militaires actifs), neutralité inscrite dans la constitution. |

Armée moyenne (200 000 militaires, avant-guerre du Donbass), en réforme depuis 2014. |

L'Ukraine s'armait déjà en vue d'un conflit ; la Moldavie demeure non alignée et vulnérable. |

|

Politique intérieure (2020-2022) |

Présidente Maia Sandu (pro-européenne) face à une opposition pro-russe (Dodon). |

Président Volodymyr Zelensky (pro-européen, anticorruption). |

Deux leaders réformistes, jeunes et pro-UE, mais dans des contextes de pression russe forte. |

Dans les deux pays, l'existence de territoires sécessionistes pro-russes et échappant de facto au contrôle national constituait (en Ukraine) et constitue encore (en Moldavie) à la fois un potentiel prétexte à une intervention militaire et un atout intérieur pour l'agresseur.

3. Une guerre informationnelle exacerbée

Cette situation complexe fait de la Moldavie une cible privilégiée pour les ingérences russes, qui, avec intensité à l'occasion de chaque élection ou scrutin, mais aussi au quotidien de manière plus sournoise, instillent leur propagande anti-occidentale.

On a ainsi observé une intensification des campagnes de désinformation à l'approche des élections parlementaires du 28 septembre dernier. Le scrutin a fait l'objet de la part d'acteurs proches du Kremlin d'ingérences et de tentatives de manipulation d'une ampleur peut-être sans précédent1, à travers des campagnes de désinformation massives tels Overload ou Matriochka, orchestrées par des hackers et relayées par des robots ou des influenceurs à la solde de Moscou ; des cyberattaques, des achats de votes et des intimidations multiples ont également été signalés, ainsi que de nombreuses fake news. Compte tenu de leur rôle moteur dans le soutien à la Moldavie, la France et les autorités françaises sont particulièrement ciblées.

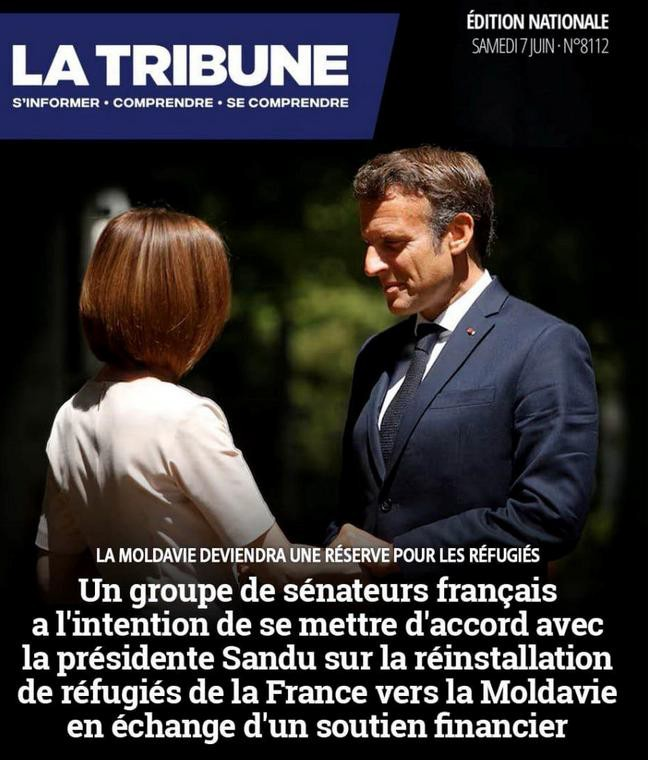

À titre d'exemple, la visite en Moldavie du 9 au 12 juin dernier des sénatrices Véronique Guillotin et Nadia Sollogoub, membres du groupe d'amitié France-Moldavie est très représentative : Le programme officiel comprenait une série de rencontres avec les autorités moldaves et la visite de plusieurs établissements ayant noué des coopérations avec la France (lycée, hôpital). Plusieurs fausses informations ont été diffusées par des canaux pro-russes pendant cette visite, dont ce deepfake qui contrefait un article de la Tribune, afin de répandre la rumeur d'un trafic de réfugiés entre les deux pays :

1 Voir notamment : France info : Ingérence, fake news, achat de votes... En Moldavie, l'ombre de la Russie plane sur les élections législatives, https://www.franceinfo.fr/monde/europe/union-europeenne/ingerence-fake-news-achat-de-votes-en-moldavie-l-ombre-de-la-russie-plane-sur-les-elections-legislatives_7513003.html

Cependant il semblerait que cette dernière campagne n'ait pas produit l'effet escompté, puisque les élections ont vu la victoire du camp pro-européen, infligeant à la propagande du Kremlin une défaite que l'on pourrait qualifier de cuisante compte tenu des moyens mis en jeu.

C. LE CHOIX EUROPÉEN

La Moldavie a déposé sa candidature d'adhésion à l' Union européenne le 3 mars 2022, dans la foulée de l'agression de l'Ukraine par la Russie ; le statut de candidat à l'adhésion lui a été accordé, à l'unanimité des

27 États membres, le 23 juin 2022 (en même temps qu'à l'Ukraine) ; les négociations en vue de cette adhésion ont débuté le 14 décembre 2023.

Un référendum sur l'inscription dans la Constitution de l'objectif d'adhésion du pays à l'Union européenne a été organisé le 20 octobre 2024 par la présidente Maia Sandu, et a donné une courte victoire (50,46 %) aux pro-européens.

Même si le chemin vers l'adhésion s'annonce long et exigeant, cette célérité inhabituelle offre un contraste frappant avec le traitement réservé notamment aux Balkans occidentaux, dont l'aspiration européenne demeure dans les limbes depuis le sommet de Thessalonique de 2003. En soi, elle

constitue un signal fort sur la détermination des pays membres de l'Union européenne à arrimer le pays au camp européen.

Il n'en reste pas moins que pour parvenir à son objectif européen, un vaste chantier de réformes structurelles attend la république moldave : notamment en matière d'indépendance de la justice, de lutte contre le blanchiment d'argent, de promotion des droits fondamentaux. Le pays devra en effet satisfaire aux critères dits « de Copenhague » conditionnant son intégration :

-

-

-

Des institutions stables garantissant la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme ainsi que le respect et la protection des minorités ;

Une économie de marché viable et la capacité de faire face à la concurrence et au marché de l'Union européenne ;

L'acquis communautaire, c'est-à-dire la capacité de mettre en oeuvre les obligations découlant de l'adhésion, et notamment de souscrire aux objectifs de l'Union politique, économique et monétaire.

En juin 2025, le Parlement européen a souhaité intensifier sa coopération en parallèle des efforts de Chi?inãu pour aligner les lois moldaves sur l'acquis communautaire.

Parallèlement au processus d'élargissement, l'Union européenne et la Moldavie coopèrent également pour renforcer leurs relations politiques et économiques, y compris dans le cadre du Partenariat oriental.

D. L'INCONFORTABLE POSITION D'ÉTAT-TAMPON

Le déclenchement de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, le 24 février 2022, a bouleversé la situation sécuritaire et politique de la région, déjà fragile.

Pour la Moldavie, ce conflit a eu plusieurs répercussions :

Sur le plan sécuritaire, le pays redoute une extension des combats à son territoire, d'autant plus que la Transnistrie se trouve à la frontière avec l'Ukraine et pourrait être utilisée comme base par les forces russes.

Sur le plan humanitaire, la Moldavie a accueilli un afflux massif de réfugiés ukrainiens : plus de 800 000 personnes ont traversé le pays depuis 2022, dont environ 110 000 y résident encore durablement, soit près de 4 % de la population moldave.

Sur le plan politique, la guerre a accéléré le rapprochement de la Moldavie avec l'Union européenne, dans un contexte où la Russie continue de soutenir les partis anti-européens et de tenter d'influencer la vie politique moldave.

Le positionnement géographique de la Moldavie en fait un État tampon entre l'espace euro-atlantique et la sphère d'influence russe. Cependant le déclenchement du conflit ukrainien l'a contraint à « choisir son camp », et fut l'élément déclencheur de sa demande d'adhésion, alors qu'elle cultivait antérieurement une position non-alignée.

Pour l'Union européenne et pour la France, soutenir l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Moldavie est devenu une priorité stratégique, afin d'éviter qu'elle ne devienne un foyer d'instabilité similaire à l'Ukraine avant 2014.