II. LE VRAI PROBLÈME : UNE PRODUCTIVITÉ TRÈS INSUFFISANTE

S'il est toujours possible de polémiquer sur la question de la rémunération des contrôleurs aériens français, votre rapporteur spécial estime que ce n'est pas le principal problème .

Le défi que doivent relever aujourd'hui les contrôleurs aériens français est celui de leur productivité , qui est très insuffisante .

La productivité des contrôleurs aériens est mesurée par le nombre d'heures de vol contrôlées pondérées 51 ( * ) par heure de contrôle fournie .

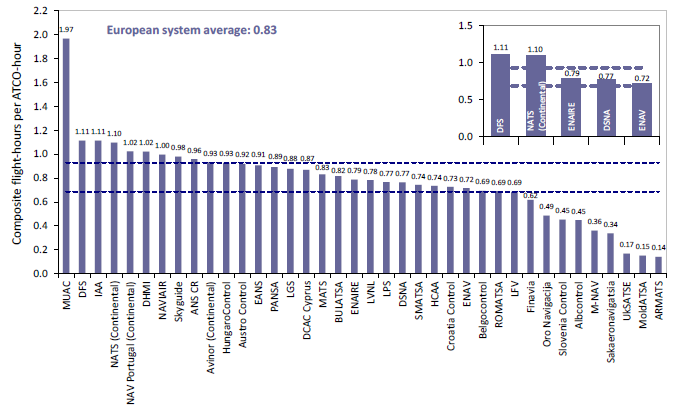

Comme le montre le graphique d'Eurocontrol ci-dessous, un contrôleur aérien européen contrôle en moyenne 0,83 heure de vol pondérée par heure de contrôle .

Or, le résultat obtenu par la France est très inférieur à cette moyenne , puisque ses contrôleurs ne contrôlent que 0,77 heure de vol pondérée par heure de contrôle , ce qui les place à l a 22 ème place européenne en termes de productivité .

Si ce résultat est voisin de ceux des contrôleurs espagnols et italiens, il est en revanche beaucoup moins bon que celui des contrôleurs allemands et britanniques , qui contrôlent 1,1 heure de vol pondérée par heure de contrôle .

Productivité des contrôleurs aériens européens en 2015, mesurée en nombre d'heures de vol pondérées contrôlées par heure de contrôle

Source : Eurocontrol

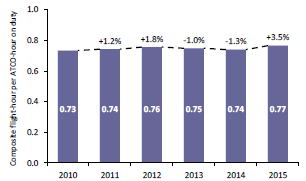

Est-il possible de se rassurer en observant des améliorations dans la période récente ? Pas véritablement, comme le prouve le graphique d'Eurocontrol ci-dessous : sur la période 2010-2015, la productivité des contrôleurs aériens français a simplement connu des oscillations entre 0,73 et 0,77 heure de vol pondérée par heure de contrôle , ce qui n'est pas satisfaisant .

Évolutions de la productivité des contrôleurs aériens de 2010 à 2015, mesurée en nombre d'heures de vol pondérées contrôlées par heure de contrôle

Source : Eurocontrol

Or, si cette productivité ne s'améliore pas rapidement et fortement, les services de la navigation aérienne rendus aux compagnies vont rapidement se dégrader et les minutes de retard s'accumuler , compte tenu de la hausse du trafic.

L'obsolescence des équipements et systèmes mis à la disposition des contrôleurs aériens français explique en partie ces résultats et le manque de capacités qu'est en mesure de fournir la DSNA à ses clients.

Mais la question de l'organisation du travail des contrôleurs constitue également un problème majeur , comme le montrent clairement les comparaisons avec d'autres prestataires de services de la navigation aérienne (PSNA) européens.

A. DES RYTHMES DE TRAVAIL INADAPTÉS AUX ÉVOLUTIONS DU TRAFIC, EN PLEINE CROISSANCE ET DE PLUS EN PLUS SAISONNIER

1. Les caractéristiques des missions des contrôleurs aériens expliquent les spécificités de leur rythme de travail

Le rythme de travail des contrôleurs aériens est très particulier car il doit s'adapter aux caractéristiques du trafic aérien , qui ne s'arrête jamais, et toujours offrir aux compagnies aériennes la capacité dont elles ont besoin .

Assurer cette mission d'intérêt général implique que des contrôleurs rendent les services de la navigation aérienne 24 heures/24 , 7 jours/7 , tous les jours de l'année .

Des équipes de contrôleurs doivent donc sans cesse se relayer sur les positions de contrôle et assurer une parfaite continuité du service public , ce qui leur impose de lourdes sujétions et des contraintes importantes , d'autant qu'ils ne bénéficient pas de compensations spécifiques pour le travail effectué les dimanches et les jours fériés .

Notons enfin que le contrôle aérien exige une très grande concentration et peut générer beaucoup de stress .

Ces caractéristiques justifient que le temps de travail des ICNA assurant des fonctions de contrôle aérien soit fixé à 1 420 heures annuelles , contre 1 607 heures annuelles pour un salarié de droit commun.

Ces 1 420 heures de travail annuelles correspondent à 32 heures de travail hebdomadaire et 8 semaines de congés payés .

Elles se répartissent en 1 312 heures de vacations de contrôle , incluant 25 % ou 13 % de temps de pause selon les moments du jour ou de la nuit, et 108 heures de formation ou de participation ponctuelle à d'autres travaux.

Le rythme de travail de chaque équipe de contrôleurs est défini en cycles de 12 jours , le nombre de vacations sur le cycle étant égal à la moitié du nombre de jours du cycle , soit 6 jours (règle du « un jour sur deux »).

Cette règle a été mise en place pour limiter les trajets des contrôleurs entre leur domicile et leur travail , mais elle ne permet malheureusement pas toujours d'optimiser les tours de service .

La durée maximale des plages de travail des contrôleurs aériens, qualifiées de « vacations » est fixée à 11 heures pour les vacations de jour et à 12 heures pour les vacations de nuit , y compris les 25% de temps de pause susmentionnés.

La durée de travail effectif théorique pendant les vacations de jour est donc de 8 heures 15 tandis qu'elle est de 8 heures pour les vacations de nuit. Toutefois, elles durent au total plutôt 8 à 9 heures en pratique, soit 6 heures à 6 heures 15 lorsqu'on déduit les temps de pause.

Le temps de repos minimal entre deux vacations est de 11 heures .

Les durées des vacations en France sont particulièrement longues par rapport à celles qui prévalent dans les autres centres en-route européens, alors que le nombre de vols ne nécessiterait pourtant pas toujours une présence de toute l'équipe en continu .

Le centre de Maastricht prévoit ainsi que les vacations de ses contrôleurs ne peuvent outrepasser une durée de 8 heures , dont 30 minutes de réunion et 25 % de temps de pause. Leur temps de travail effectif est donc de 5 heures 30 pendant une vacation, ce qui est plus adapté à la réalité du trafic et sans doute plus prudent pour éviter les phénomènes de fatigue ou de stress excessifs.

Au total, on constate donc que la gestion des effectifs d'ICNA en salle de contrôle implique une suracapacité à certaines périodes de l'année ou de la journée , alors que la capacité est insuffisante à d'autres périodes . Il convient donc de mettre en place des mesures permettant d'offrir plus de capacités aux périodes de pointe , et moins en période creuse, sans modifier le nombre global d'heures travaillées.

Dernier élément à prendre en compte, la durée maximale de tenue d'une position de contrôle en continu : celle-ci est de deux heures trente au maximum , mais peut être réduite lorsque le trafic est très important 52 ( * ) .

2. La croissance du trafic, et, surtout, son caractère de plus en plus saisonnier, rendent nécessaires des évolutions de l'organisation du travail des contrôleurs aériens

Ainsi que votre rapporteur spécial l'a longuement expliqué dans la première partie du présent rapport, le trafic aérien connaît actuellement des évolutions dont l'impact se fait fortement sentir dans les centres de contrôle français .

Du reste, ce n'est pas tant l'augmentation générale du trafic qui pose des difficultés, que son caractère saisonnier de plus en plus marqué et la concentration du trafic sur des périodes , voire des journées de pointe , au cours de l'été aéronautique 53 ( * ) .

Alors que les effectifs de contrôleurs aériens ont diminué ces dernières années , la capacité est devenue i nférieure aux besoins lors de ces périodes de pointe , entraînant des retards importants à des périodes sensibles pour les compagnies aériennes, ce qui explique leurs très vives réactions suite aux délais causés par la DSNA.

Si recruter de nouveaux contrôleurs aériens peut faire partie de la réponse à ce problème (cf. infra ), tous les observateurs de la DSNA, notamment au niveau européen, s'accordent à dire que de considérables efforts de productivité sont possibles à effectifs constants , pourvu que l'organisation du travail des ICNA soit revue en profondeur pour mieux adapter aux caractéristiques nouvelles du trafic.

Dans un passé pas si lointain, il était fréquent dans certains centres en-route de mobiliser systématiquement le même nombre de contrôleurs à tous les moments de l'année , que le trafic soit faible ou très dense, provoquant soit une inactivité délétère soit une hyperactivité difficilement soutenable.

Il n'est plus possible de fonctionner de la sorte.

L'offre de capacités proposée par les contrôleurs aériens doit répondre à la demande des compagnies aériennes et s'adapter avec beaucoup plus d'agilité et de souplesse aux évolutions du trafic aérien, qui risquent de s'accentuer encore à l'avenir.

* 51 Pour tenir compte de la complexité de la gestion de l'espace aérien concerné.

* 52 La durée maximale de tenue de position de contrôle d'approche aux heures de pointe à Paris-Charles-de-Gaulle ne dépasse pas une heure en continu.

* 53 La DSNA estime en effet, dans les réponses au questionnaire de votre rapporteur spécial, que « compte tenu des prévisions d'évolution, le niveau des effectifs serait suffisant pour répondre sans délai au trafic moyen prévu jusqu'en 2020 si ces phénomènes de pointes n'avaient pas lieu ».