- L'ESSENTIEL

- I. LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE RESSOURCE

À MIEUX EXPLOITER

- II. LE FLOU DU FABRIQUÉ EN FRANCE POUR LES

CONSOMMATEURS COMME POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

- III. UNE CONJUGAISON D'ÉLÉMENTS

HANDICAPANT LE FABRIQUÉ EN FRANCE

- IV. UNE COMMANDE PUBLIQUE QUI NE PROMEUT PAS

SUFFISAMMENT LE FABRIQUÉ EN FRANCE

- V. CINQ AXES D'ACTIONS POUR VALORISER L'ATOUT DU

FABRIQUÉ EN FRANCE

- I. LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE RESSOURCE

À MIEUX EXPLOITER

- AVANT PROPOS

- I. LE FABRIQUÉ EN FRANCE : LA

COMPÉTITIVITÉ PATRIOTIQUE

- II. LE FLOU DU FABRIQUÉ EN FRANCE POUR LES

CONSOMMATEURS COMME POUR LES ACTEURS ECONOMIQUES

- A. LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE NOTION

COMPLEXE À DÉFINIR

- B. UNE FORTE SUSPICION SUR LE FABRIQUÉ EN

FRANCE

- C. DE TROP NOMBREUX LABELS ET CERTIFICATIONS

PUBLICS ET PRIVÉS QUI DÉSORIENTENT LE CONSOMMATEUR

- D. LE DRAPEAU TRICOLORE EST UTILISÉ POUR

RENFORCER, DANS L'ESPRIT DU CONSOMMATEUR, L'ORIGINE ALLÉGUÉE DU

PRODUIT.

- A. LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE NOTION

COMPLEXE À DÉFINIR

- III. DES CONTRÔLES ENCORE LARGEMENT

INSUFFISANTS

- IV. UNE CONJUGAISON D'ÉLÉMENTS

HANDICAPANT LE FABRIQUÉ EN FRANCE

- A. UNE RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE QUI

ANALYSE L'INDICATION DE L'ORIGINE COMME UNE « MESURE D'EFFET

ÉQUIVALENT » À UNE « RESTRICTION

QUANTITATIVE À L'IMPORTATION »

- B. UNE DÉSINDUSTRIALISATION MASSIVE QUI

EMPÊCHE UNE OFFRE ADÉQUATE

- C. DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS DE

CONSOMMATION

- D. UNE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON À

MODERNISER ET À RENFORCER EN MOYENS

- A. UNE RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE QUI

ANALYSE L'INDICATION DE L'ORIGINE COMME UNE « MESURE D'EFFET

ÉQUIVALENT » À UNE « RESTRICTION

QUANTITATIVE À L'IMPORTATION »

- V. UNE COMMANDE PUBLIQUE QUI NE PROMEUT PAS

SUFFISAMMENT LE FABRIQUÉ EN FRANCE

- VI. LE FABRIQUÉ EN FRANCE : CINQ AXES

D'ACTIONS POUR VALORISER UN ATOUT

- I. LE FABRIQUÉ EN FRANCE : LA

COMPÉTITIVITÉ PATRIOTIQUE

- LES PROPOSITIONS POUR VALORISER

L'ATOUT DU FABRIQUÉ EN FRANCE

- EXAMEN EN DÉLÉGATION

- AUDITION DU 15 MAI 2025 :

« FABRIQUER EN FRANCE : EST-CE ENCORE POSSIBLE ? »

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- COMPTE-RENDU DU DÉPLACEMENT EN

ITALIE

- TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI

N° 754

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juin 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation aux entreprises (1) portant sur le thème « Le fabriqué en France »,

Par Mme Anne-Marie NÉDÉLEC et M. Franck MENONVILLE,

Sénatrice et Sénateur

(1) Cette délégation est composée de : M. Olivier Rietmann, président ; MM. Pierre Cuypers, Christian Klinger, Michel Canévet, Patrick Chauvet, Mme Marion Canalès, MM. Simon Uzenat, Martin Lévrier, Ian Brossat, Michel Masset, Guillaume Gontard, Emmanuel Capus, vice-présidents ; M. Michel Bonnus, Mmes Else Joseph, Brigitte Devésa, M. Jérôme Darras, secrétaires ; MM. Yves Bleunven, Denis Bouad, Jean-Luc Brault, Mmes Catherine Conconne, Mireille Conte Jaubert, MM. Gilbert Favreau, Stéphane Fouassin, Mme Laurence Garnier, M. Fabien Gay, Mmes Antoinette Guhl, Brigitte Hybert, M. Olivier Jacquin, Mme Lauriane Josende, MM. Daniel Laurent, Pierre-Antoine Levi, Mme Pauline Martin, MM. Franck Menonville, Serge Mérillou, Damien Michallet, Mme Anne-Marie Nédélec, MM. Cyril Pellevat, Clément Pernot, Sebastien Pla, Mme Anne-Sophie Romagny, M. Dominique Théophile, Mme Sylvie Valente Le Hir.

L'ESSENTIEL

Alors que l'immense majorité des consommateurs français déclarent vouloir acheter des produits fabriqués en France, ils les considèrent trop chers, de qualité insuffisante et jugent l'offre « France » illisible.

Pour autant, la délégation aux Entreprises n'est pas actuellement favorable au marquage obligatoire de l'origine, qui ferait supporter aux entreprises une charge supplémentaire. Cette perspective pourrait être reconsidérée après la mise en place du passeport numérique des produits et une étude d'impact à l'échelle européenne démontrant son coût quasi-nul pour les entreprises. La délégation considère en revanche prioritaire de lutter contre la contrefaçon et le dumping des importations de produits à bas coût qui menacent les savoir-faire traditionnels et tout produit fabriqué en France.

I. LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE RESSOURCE À MIEUX EXPLOITER

Une forte demande des consommateurs

Avec 23 %, ce motif d'achat arrive loin derrière le prix (80 %), la qualité (73 %) et la durée de vie (41 %). Par ailleurs, 75 % des Français attendent des entreprises qu'elles s'engagent en matière de patriotisme économique.

Le fabriqué en France est aujourd'hui perçu comme une réponse concrète pour préserver les emplois locaux, soutenir l'économie nationale, répondre aux enjeux de souveraineté nationale, garantir des produits de meilleure qualité et mieux tracés. Les préoccupations environnementales expliquent l'intérêt grandissant pour le fabriqué en France. Cependant, la crise du pouvoir d'achat freine la demande de « fabriqué en France ».

Le « fabriqué en France », un concept célébré

Symbolisant la qualité et le savoir-faire artisanal à l'origine, le fabriqué en France est devenu un symbole d'authenticité et de tradition et incarne, dans la mondialisation, la qualité, la durabilité et le maintien d'un savoir-faire français.

Initiatives privées et publiques valorisent l'origine française des produits. Ainsi la dernière édition (novembre 2024) du salon du « Made in France », créé en 2012, a regroupé 1 000 exposants et attiré 110 000 visiteurs. Un « parcours des savoir-faire français » a été organisé par l'État à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en octobre 2024. Le Palais de l'Élysée a accueilli la 4e édition de la « grande exposition du fabriqué en France » avec 112 produits français, sélectionnés parmi 2 452 produits candidats.

Acheter français pour favoriser l'emploi

II. LE FLOU DU FABRIQUÉ EN FRANCE POUR LES CONSOMMATEURS COMME POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

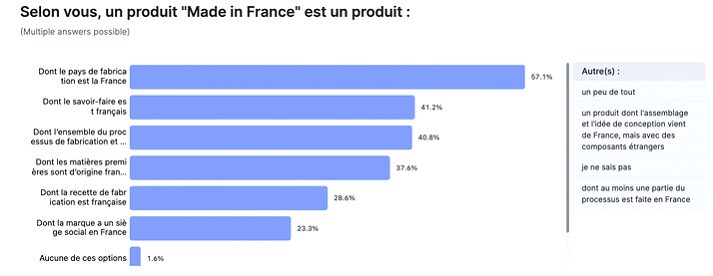

Le fabriqué en France, une notion complexe à appréhender

Un produit importé peut être qualifié de « fabriqué en France ». Comme le reconnaît la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) : « le recours aux règles douanières, basées sur la notion de dernière transformation substantielle, est effectivement parfois critiqué pour son manque de clarté ou d'ambition à l'égard du « Fabriqué en France » car le respect de ces règles ne signifie pas que le produit est 100 % français (c'est-à-dire qu'il a été fabriqué en France uniquement avec des matières françaises) ». Il peut donc y avoir confusion pour le consommateur qui, en lisant « Fabriqué en France » ou « origine France », peut croire que le produit est 100 % français. En matière non alimentaire, l'utilisation des couleurs du drapeau français n'est pas interdite. Son utilisation peut être en revanche considérée comme une pratique commerciale trompeuse si les produits ou services ne sont pas français.

Comme le reconnaît la DGDDI : « La réglementation sur l'origine non préférentielle peut effectivement sembler complexe à un opérateur économique », en particulier pour les PME et TPE. Les règles européennes couvrent 900 pages du Journal officiel de l'Union européenne. En fin de compte, l'appréciation est effectuée au cas par cas par 6 agents du Service de l'Origine et du Made In France (SOMIF). Seulement 850 « informations », qui ne constituent pas une certification officielle, ont été délivrées en 2024.

Une forte suspicion sur le fabriqué en France

De trop nombreux labels publics et privés qui désorientent le consommateur

L'imagination marketing est sans limite pour utiliser des allégations connexes faisant croire qu'un produit est français : « Conçu en France », « Création Française », « Collection Française », « Savoir-faire français », « Design français », « Conditionné en France », « Imprimé en France », « Inventé en France », quand il ne s'agit pas de l'utilisation abusive du drapeau français.

La tromperie sur le « fabriqué en France » pénalise les entreprises françaises à hauteur de 5 milliards d'euros, faisant perdre des dizaines de milliers d'emplois.

Les 92 labels et certifications publics et privés entretiennent une grande confusion chez les consommateurs.

Des contrôles trop peu nombreux

Si 22 millions de produits contrefaits ont été saisis en 2024 en France, l'Italie déclare en avoir bloqué 800 millions. Les contrôleurs de la Garde des finances italienne sont quatre fois plus nombreux que les effectifs des douanes françaises (68 000 contre 16 500) et dotés d'outils juridiques plus efficaces. L'OCDE a estimé la valeur des importations de contrefaçons dans l'Union européenne en 2021 à environ 100 milliards d'euros, soit 4,7 % des importations de l'UE.

Selon, une étude de la Fédération européenne des industries du jouet, 95 % des articles achetés sur Temu et testés étaient dangereux pour les enfants. Plus récemment, la Fédération finlandaise du commerce a analysé 14 produits vendus sur cette plateforme et aucun d'entre eux ne respectait les normes européennes de sécurité et de conformité.

III. UNE CONJUGAISON D'ÉLÉMENTS HANDICAPANT LE FABRIQUÉ EN FRANCE

Une réglementation européenne qui considère l'indication de l'origine comme une « mesure d'effet équivalent » à une « restriction quantitative à l'importation ». Pourtant, l'information sur la provenance d'un produit n'est pas un obstacle mais une condition de la concurrence pour le consommateur.

Une désindustrialisation massive qui empêche une offre adéquate. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB est de 11 % au plus. L'offre de produits français s'est donc rétrécie à proportion de la désindustrialisation et des délocalisations.

De nouveaux comportements de consommation. Les jeunes générations sont moins attachées à l'origine des produits qu'ils achètent. En matière de luxe, le « dupe » est même une contrefaçon recherchée, très populaire chez les jeunes, dont le pouvoir d'achat est plus faible.

La révolution du e-commerce (8,4 milliards d'euros en 2005 de chiffre d'affaires mais 175 milliards en 2025) a élargi la brèche du « francolavage » avec un flux ininterrompu de contrefaçons proposées sur les réseaux sociaux et places de marchés. Ce « tsunami » de produits à bas coûts se traduit par 1,5 milliard de colis livrés en France, dont 800 millions sont des articles de moins de 150 euros, exemptés de droit de douane et bénéficiant d'un tarif postal préférentiel. En effet, la Chine, deuxième puissance économique mondiale, est toujours considérée comme un pays en développement par l'Union postale universelle...

La lutte contre la contrefaçon doit être modernisée et renforcée. La France est le pays dont les entreprises sont les plus touchées par la contrefaçon, après les États-Unis, et devant l'Italie. En 2024, 21,5 millions de produits contrefaits ont été saisis, soit quatre fois plus en cinq ans. Réseaux sociaux et places de marché proposent un flux ininterrompu de contrefaçons. Les contrefaçons chinoises représentent 85 % des saisies mondiales en ligne et 51 % des saisies de ventes mondiales hors ligne. La contrefaçon s'est globalisée, industrialisée et criminalisée à grande échelle. Notre droit peine à s'adapter à des acteurs plus agiles et plus puissants...

IV. UNE COMMANDE PUBLIQUE QUI NE PROMEUT PAS SUFFISAMMENT LE FABRIQUÉ EN FRANCE

Le fabriqué en France est le « trou noir » de la commande publique. Le potentiel supplémentaire des achats de produits fabriqués en France est estimé à 15 milliards d'euros, soit près d'un cinquième du déficit commercial de 2024. Si 25 % des marchés publics étaient réservés aux produits français, cela représenterait 50 milliards d'euros par an d'achats français.

L'achat local est toutefois indirectement favorisé grâce à la prise en considération des caractéristiques environnementales des offres et la promotion des achats auprès des PME.

Les handicaps de l'achat français dans la commande publique sont nombreux :

· La préférence locale n'est pas admise par l'Union européenne ;

· La mesure de la part importée dans notre commande publique est totalement déficiente ;

· La commande publique est éclatée entre 60 centrales d'achats publics (dont la plus importante est l'UGAP avec un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros) et 135 000 pouvoirs adjudicateurs (30 000 en Allemagne, 3 500 en Italie) ;

· La France pénalise le délit de favoritisme applicable à l'ensemble de la commande publique, conduisant les acheteurs publics à une lecture excessivement prudente des règles ;

· La moitié des marchés publics en volume est passée sous le seuil de mise en concurrence de 40 000 euros HT. Dans ce cas, l'acheteur public est libre : il peut se fournir sur les plateformes du e-commerce sans se préoccuper d'acheter français ;

· Le point faible de la commande publique est l'inexistence des contrôles des engagements des attributaires de marchés publics, notamment en matière environnementale et sociale au niveau national.

V. CINQ AXES D'ACTIONS POUR VALORISER L'ATOUT DU FABRIQUÉ EN FRANCE

Axe 1 - Mieux identifier le fabriqué en France

1. Définir le fabriqué en France comme un produit dont la majorité de la valeur ajoutée a été créée sur le territoire national et non plus comme la dernière transformation substantielle

2. Maintenir le caractère facultatif du marquage de l'origine de fabrication des produits non alimentaires

3. Regrouper progressivement les labels publics et privés sous un label unique « fabriqué en France »

4. Réserver aux produits dont la majorité de la valeur est ajoutée en France, l'exclusivité de l'apposition du drapeau français, et considérer que le fait d'apposer ou de faire apparaître un drapeau français sur un produit vendu en France qui n'est pas fabriqué sur le territoire national est interdit et constitue une pratique trompeuse

5. Créer une plateforme en ligne unique exclusivement réservée aux produits « fabriqués en France »

6. Rendre obligatoire au niveau européen le marquage de l'origine de production des produits importés et commercialisés dans l'Union européenne

7. Confier aux comités stratégiques de filières l'élaboration d'une stratégie industrielle de relocalisation, en donnant la priorité aux produits identifiés comme en situation de vulnérabilité d'approvisionnement, avec la création de zones franches ayant une fiscalité allégée

Axe 2 - Rétablir une concurrence libre et non faussée

8. Étendre aux produits industriels le principe des clauses miroirs afin d'appliquer aux produits importés les mêmes règles environnementales et sociales

9. Saisir l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 461-2 du code de commerce, du sujet des reventes à perte de la part des plateformes de commerce en ligne, notamment chinoises

10. Demander à l'Union européenne de lancer une procédure antidumping contre les plateformes de commerce en ligne chinoises et d'enquêter sur des subventions octroyées par des pays non membres de l'UE à des entreprises actives sur son territoire, afin de rétablir une concurrence loyale entre les produits importés des pays tiers et les produits fabriqués dans l'Union européenne

11. Refonder la politique concurrentielle européenne afin d'intégrer la nouvelle stratégie industrielle de l'Union européenne de réduction de la dépendance dans des domaines stratégiques

12. Mettre en oeuvre rapidement l'amendement du Sénat qui soumet à un minimum de droits de douanes tout colis extra-communautaire de moins de 150 euros et de moins de 2 kilos

13. Étendre la taxe carbone (mécanisme d'ajustement carbone aux frontières) aux produits de consommation courante

Axe 3 - Renforcer les contrôles sur le fabriqué en France

14. Réorienter les contrôles de la DGCCRF et des Douanes vers le commerce en ligne extra-communautaire, en priorisant le contrôle de la sécurité des consommateurs

15. Sensibiliser les places de marché (marketplaces) à la mise en avant du « fabriqué en France », notamment à l'occasion du « Black Friday », et au déréférencement des entreprises qui fraudent sur l'origine des produits (« francolavage »)

16. Assimiler la contrefaçon à une non-conformité du produit, dans le cadre de l'application du règlement relatif à un marché unique des services numériques (DSA) et du règlement sur les marchés numériques (DMA)

17. Créer une amende délictuelle forfaitaire en cas de fraude sur une allégation de produit fabriqué en France, pour les vendeurs comme pour les acheteurs

18. Autoriser le blocage des sites « miroirs » afin de lutter contre la multiplication des pages du web proposant des contrefaçons

19. Augmenter les moyens de la DGCCRF et des Douanes en étendant leur compétence en matière de police judiciaire afin de mieux lutter contre le « francolavage »

20. Faire de la contrefaçon une priorité de l'Office européen de lutte anti-fraude, rendre compétent le Parquet européen, renforcer la coopération douanière notamment avec la Belgique et les Pays-Bas

Axe 4 - Mobiliser la commande publique au service du fabriqué en France

21. Diviser par dix le nombre de pouvoirs adjudicateurs (actuellement 135 000), en les mutualisant

22. Mesurer la part importée de la commande publique

23. Imposer les appels d'offre hors taxe pour les marchés dans lesquels peuvent se présenter des entreprises extra-communautaires

24. Assurer un contrôle des engagements sociaux et environnementaux pris par les entreprises ayant remporté un marché public

25. Faire du critère bas-carbone un levier en faveur des circuits d'approvisionnements territoriaux courts

26. Transférer la tutelle de l'UGAP au ministère de l'Industrie

Axe 5 - Informer et davantage responsabiliser le consommateur

27. Informer, par des campagnes régulières de sensibilisation, le consommateur des conséquences sur leur santé et leur sécurité, sur l'impact social et environnemental (conditions sociales de production inacceptables, bilan carbone désastreux) des produits importés

28. Stigmatiser et dénoncer les entreprises qui pratiquent le « francolavage »

AVANT PROPOS

Alors que l'immense majorité des consommateurs français déclarent vouloir acheter des produits fabriqués en France, ils les considèrent trop chers, de qualité insuffisante et jugent l'offre « France » illisible. La question de la compétitivité des produits fabriqués en France convoque des enjeux structurels : la soutenabilité du financement par les entreprises d'un modèle social toujours plus coûteux, une fiscalité pénalisante avec des impôts de production handicapant les entreprises, la durée du temps de travail et son coût, la qualité de fabrication des produits, la réindustrialisation et la relocalisation de la production.

L'irruption du commerce en ligne et, plus récemment, de plateformes chinoises proposant des produits à très bas coûts, rend les efforts de mise en avant des produits français plus difficiles. Le foisonnement des labels déconcerte le consommateur. L'information sur la provenance d'un produit n'est pas un obstacle mais une condition de la concurrence. Les contrôles du « francolavage »1(*) sont cependant théoriques face au « tsunami » des colis du e-commerce. La commande publique ne joue pas son rôle. Pourtant, le fabriqué en France permet, sur le marché national, de préserver un savoir-faire de qualité, ancré dans les territoires, à forte valeur ajoutée, et qui peut être valorisé à l'international.

La délégation aux Entreprises n'est pas actuellement favorable au marquage obligatoire de l'origine, qui ferait supporter sur les entreprises une charge supplémentaire.

Cette perspective pourrait être reconsidérée après la mise en place du passeport numérique des produits et une étude d'impact à l'échelle européenne démontrant son coût quasi-nul pour les entreprises. La délégation considère en revanche prioritaire de lutter contre la contrefaçon et le dumping des importations de produits à bas coût qui menacent les savoir-faire traditionnels et tout produit fabriqué en France.

Le rapport d'Yves Jégo sur le fabriqué en France vient d'être rendu public (28 mai 2025). Il était l'auteur en 2010 d'un précédent rapport « En finir avec la mondialisation anonyme, la traçabilité au service des consommateurs et de l'emploi », qui proposait déjà de « rendre obligatoire le marquage de l'origine nationale des produits sur le marché communautaire ». Aujourd'hui, avec un rapport intitulé « Simplifier l'appréhension de l'origine des produits pour valoriser les filières françaises et européennes », il suggère d'imposer dans un premier temps un marquage obligatoire de l'origine des produits importés dans l'Union Européenne et ensuite de mettre en place un marquage de l'origine obligatoire pour accompagner l'usage des allégations à la France. Il préconise également de faire de la préférence européenne le principe directeur de nos achats publics ; de créer une fédération des marques territoriales ; d'instaurer un « Mois de l'achat français » ; et enfin de modifier le décret relatif au label Entreprises du Patrimoine Vivant afin de valoriser la production en France des entreprises labellisées.

I. LE FABRIQUÉ EN FRANCE : LA COMPÉTITIVITÉ PATRIOTIQUE

A. UNE FORTE DEMANDE DES CONSOMMATEURS

1. Les consommateurs français aimeraient acheter français, mais le prix est un obstacle

Selon une enquête réalisée en octobre 2023 pour CCI France, le pays de fabrication n'occupe que la 4e place dans l'acte d'achat d'un produit. Avec 23 %, ce motif arrive loin derrière le prix (80 %), la qualité (73 %) et la durée de vie (41 %). Les principales motivations à l'achat français sont le soutien des producteurs locaux (63 %), à l'économie française (56 %), et la qualité du produit (47 %).

Neuf Français sur dix qui achètent des produits français aimeraient en consommer davantage mais le prix freine ces achats pour 70 % des Français. Cependant, les consommateurs français sont prêts à faire un effort : si, en 2005, seuls 43 % des consommateurs étaient prêts à payer plus cher pour un produit fabriqué en France, plus des deux tiers de la population (65 %) y étaient favorables en 2020. L'attrait pour les produits nationaux reste toutefois plus marqué parmi les catégories les plus aisées et les plus diplômées.

Ces résultats varient en fonction des générations. La Génération X (personnes nées entre 1964 et 1979) semble être celle qui accorde le plus d'importance à l'origine du produit avec 23,6 % des répondants plaçant ce critère au coeur de leur décision d'achat. Les Boomers (1946-1964), avec 19,8 %, sont suivis de près par les Millénials (1980-1996) qui représentent 18,2 % des personnes interrogées. La Génération Z (1997-2012) s'avère être celle qui se préoccupe le moins de l'origine du produit (8 %).

Selon une étude récente2(*), 75 % des Français attendent des entreprises qu'elles s'engagent en matière de patriotisme économique.

2. Une prise de conscience des enjeux du fabriqué en France par les « consomm'acteurs »

Le fabriqué en France est aujourd'hui perçu comme une réponse concrète pour préserver les emplois locaux, soutenir l'économie nationale, répondre aux enjeux de souveraineté nationale, garantir des produits de meilleure qualité et mieux tracés. Les préoccupations environnementales expliquent l'intérêt grandissant pour le fabriqué en France. En effet, en privilégiant les produits fabriqués en France, l'empreinte carbone liée aux flux internationaux est considérablement réduite. Les acheteurs participent ainsi, dans une certaine mesure, à la préservation de l'environnement. De consommateurs passifs, ils deviennent des « consomm'acteurs » engagés.

Selon le CREDOC3(*), en 2020, l'argument écologique est ainsi devenu central dans les décisions d'achat. En 2005, la moitié des personnes qui se disaient préoccupées par l'environnement (50 %) étaient d'accord pour payer plus cher un produit fait en France contre 42 % de celles non préoccupées par cet enjeu. Quinze ans plus tard, 76 % des consommateurs soucieux de la dégradation de l'environnement (contre 39 % de ceux ne l'étant pas) se disent prêts à payer un surcoût. Grâce à cet argument écologique, ce qui était autrefois l'apanage d'une population âgée touche aujourd'hui également les jeunes générations4(*).

Or, dans un contexte d'inflation et de crise du pouvoir d'achat, le moteur « environnementaliste » de l'acte d'achat français ralentit : si en 2020, 87 % des Français étaient incités à consommer un produit en raison de sa fabrication française, et 77 % en raison de ses garanties écologiques, ils ne sont plus en 2024 que 73 % pour les garanties nationales et 54 % pour les garanties écologiques. Lors du dernier salon « Made in France », Guillaume Gibault, fondateur du Slip Français, a ainsi lancé une pétition pour « la mise en place d'un cadre économique en faveur des entreprises fabriquant en France », tenant compte du fait que « tout le monde ne peut pas encore se permettre » d'acheter des produits français.

L'importance accordée au fabriqué en France varie cependant selon la catégorie de produits. Elle est particulièrement forte en ce qui concerne l'alimentation, élément important/déterminant pour les trois quarts des Français (74 %), devant les produits d'hygiène et cosmétiques (63 %) et l'automobile (54 %).

Pour les entreprises, l'achat français reste également trop coûteux. Ce critère d'attribution d'une commande par les directions des achats est passé de 61 % en 2022 et 65% en 2023 à 47 % pour 2024, tombé au même niveau qu'en 2021. Pour 22 % des répondants, le coût est trop important (17 % en 2023).

B. LE « FABRIQUÉ EN FRANCE », UN CONCEPT CÉLÉBRÉ

Comme l'a indiqué lors de l'audition du 15 mai Anaïs Voy-Gillis, économiste, « la question du soutien à la production nationale porte celle de la fierté collective, du sens que l'on donne à l'action, et de la capacité à se projeter dans un projet de société partagé ».

Symbolisant la qualité et le savoir-faire artisanal à l'origine, le fabriqué en France est devenu un symbole d'authenticité et de tradition et incarne, dans la mondialisation, la qualité, la durabilité et le maintien d'un savoir-faire français. Il influence ainsi grandement les achats des consommateurs.

Les acteurs économiques se sont investis depuis longtemps à des campagnes de communication. Ainsi, dès 1993, les CCI s'engageaient dans la responsabilisation des consommateurs avec la campagne « nos emplettes sont nos emplois ».

Initiatives privées et publiques valorisent l'origine française des produits. Ainsi la dernière édition (novembre 2024) du salon du « Made in France », créé en 2012, a regroupé 1 000 exposants et attiré 110 000 visiteurs. Un « parcours des savoir-faire français » a été organisé par l'État à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et les 26 et 27 octobre 2024, le Palais de l'Élysée a accueilli la 4e édition de la « grande exposition du fabriqué en France » avec 112 produits français, sélectionnés parmi 2 452 items candidats.

C. ACHETER FRANÇAIS POUR FAVORISER L'EMPLOI

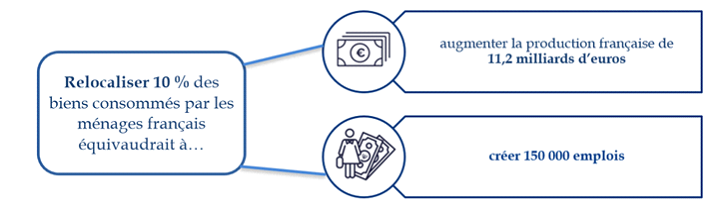

Comme l'a souligné une étude de 2018 du Conseil d'orientation pour l'emploi, « la relocalisation de 10 % des biens consommés par les ménages français qui sont actuellement importés et qui seraient alors demain produits sur le territoire équivaudrait, toutes choses égales par ailleurs, à augmenter dans un premier temps la production française de 11,2 milliards d'euros », permettant de créer 150 000 emplois.

II. LE FLOU DU FABRIQUÉ EN FRANCE POUR LES CONSOMMATEURS COMME POUR LES ACTEURS ECONOMIQUES

A. LE FABRIQUÉ EN FRANCE, UNE NOTION COMPLEXE À DÉFINIR

En matière alimentaire, depuis le 1er avril 2020, lorsque l'étiquetage fait apparaître l'origine d'une denrée alimentaire et que celle-ci diffère de celle de son ingrédient primaire5(*), l'indication de l'origine de l'ingrédient en question est obligatoire. Elle l'est également pour les fruits, les légumes et les viandes, et depuis 2025 pour de nouveaux produits6(*).

En matière non alimentaire, le marquage de l'origine est facultatif. Il est laissé à l'initiative du professionnel, qui doit toutefois être en mesure de justifier son allégation. La commercialisation de marchandises comportant un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'elles ont été fabriquées en France ou qu'elles sont d'origine française alors qu'elles ne le sont pas, est prohibée. La douane contrôle les importations et la DGCCRF la commercialisation sur le territoire national.

Les règles de l'origine non préférentielle selon les douanes

L'origine préférentielle sert à appliquer un taux de droits de douane réduit (dans le cadre des relations préférentielles de l'UE avec certains pays) ou nul.

L'origine non préférentielle, qui correspond à la nationalité économique d'une marchandise, doit être distinguée de la provenance, notion géographique, qui renvoie au flux physique de la marchandise.

L'origine non préférentielle permet d'appliquer le tarif extérieur commun (le taux de droits de douane) à une marchandise pour l'entrée sur le territoire douanier de l'UE et de procéder au marquage de l'origine d'une marchandise dans l'UE. L'origine non préférentielle est applicable si une entreprise souhaite apposer un marquage d'origine sur ses produits. L'origine non préférentielle d'un produit est le dernier pays où a lieu une transformation.

Deux cas de figure peuvent se présenter lors de la détermination de l'origine d'une marchandise :

1/ Si le produit est élaboré dans un seul pays : on parle de produit « entièrement obtenu » (en pratique, des produits agricoles ou minéraux).

2/ Si le produit élaboré à partir de matières premières originaires de plusieurs pays ou dont le processus de fabrication fait intervenir plusieurs pays, c'est la nature de l'opération réalisée dans le dernier pays de transformation qui va déterminer l'origine non préférentielle du produit. Le produit doit ainsi subir, dans le dernier pays, une « transformation substantielle », c'est-à-dire une transformation donnant naissance à un produit nouveau ou correspondant à un stade important de fabrication.

Cette dernière transformation substantielle est définie par des critères spécifiques permettant de déterminer le degré substantiel d'une ouvraison ou d'une transformation conférant l'origine aux produits. Ces critères sont définis par des règles d'origine spécifiques applicables à chaque catégorie de produits. Pour déterminer si une transformation substantielle a lieu, il convient d'identifier les matières non originaires du pays où a lieu cette transformation, puis de leur appliquer la règle d'origine correspondante.

Lorsqu'un marquage de provenance est apposé sur un produit en France, il doit être conforme aux règles de l'origine non préférentielle du code des douanes de l'Union.

Un produit importé peut être qualifié de « fabriqué en France ». Comme le reconnaît la DGDDI : « le recours aux règles douanières, basées sur la notion de dernière transformation substantielle, est effectivement parfois critiqué pour son manque de clarté ou d'ambition à l'égard du « fabriqué en France » car le respect de ces règles ne signifie pas que le produit est 100 % français (c'est-à-dire qu'il a été fabriqué en France uniquement avec des matières françaises) ». Il peut donc y avoir confusion pour le consommateur qui en lisant « fabriqué en France » ou « origine France » croirait que le produit est 100 % français. En outre, ces règles permettant de déterminer l'origine varient d'un produit à l'autre. Les services de l'État utilisent trois types de critères :

1. le changement de position tarifaire (code différent pour le produit fini et les matières utilisées pour sa fabrication) ;

2. le critère de la valeur ajoutée (un certain pourcentage de valeur ajoutée doit avoir été réalisé en France lors de la fabrication du produit fini) ;

3. le critère de l'ouvraison spécifique (une opération bien définie doit avoir été réalisée lors de la fabrication du produit fini).

Les règles nationales doivent s'articuler avec les règles sur l'origine non préférentielle du code des douanes de l'Union européenne, lequel renvoie à l'annexe 22-01 du règlement d'exécution et, pour les produits non repris à l'annexe, dans un tableau publié sur le site Europa7(*). Ces normes européennes couvrent 900 pages du Journal officiel de l'Union européenne. Comme le reconnaît la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) : « La réglementation sur l'origine non préférentielle peut effectivement sembler complexe à un opérateur économique », en particulier pour les PME et TPE. Une circulaire du 13 mai 2016 est censée rendre le dispositif plus lisible, mais elle est elle-même absconse pour des acteurs économiques comme en témoigne cet extrait :

« Une marchandise a donc toujours une origine non préférentielle et possède de surcroît une origine préférentielle si l'échange commercial intervient dans le cadre d'une relation préférentielle (ALE, APE ou concession unilatérale) et que la marchandise répond aux règles spécifiques d'octroi de cette origine ».

La DGDDI accompagne les acteurs économiques de façon personnalisée, par les cellules conseil aux entreprises (CCE). Lorsqu'une entreprise souhaite s'assurer que son produit peut porter un marquage « fabriqué en France », elle a la possibilité, depuis 2016, de déposer auprès du Service de l'Origine et du Made In France (SOMIF) une demande, facultative et gratuite, afin d'obtenir un avis réglementaire qui lui permet de savoir si son produit respecte les règles de l'origine préférentielle. Cette « information sur le Made in France » (IMF) repose sur une base déclarative, sans vérification préalable, et ne constitue ni une certification officielle ni une preuve d'origine juridiquement opposable. Seulement 850 IMF ont été délivrées en 2024 (en hausse de 20 % sur un an). Six fonctionnaires sont chargés de répondre, au cas par cas, à la question de savoir si un produit peut être qualifié de « fabriqué en France ». La réponse est complexe en raison de l'enchevêtrement des normes juridiques nationales et européennes, de la difficulté à déterminer économiquement l'origine française d'un produit en raison de l'insertion de la France dans les chaînes de valeur mondiales.

B. UNE FORTE SUSPICION SUR LE FABRIQUÉ EN FRANCE

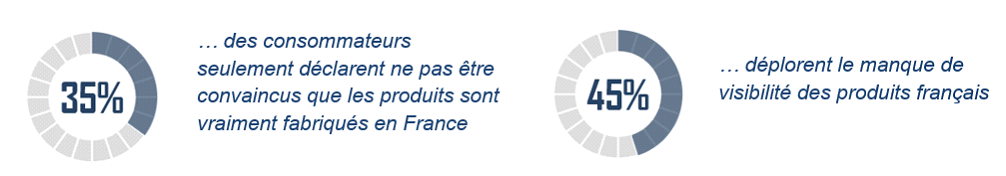

En dehors du prix, l'information sur l'origine des produits est également citée comme un obstacle par les personnes qui aimeraient consommer davantage de produits français. Précisément, 35 % de ces personnes déclarent ne pas être convaincues que les produits sont vraiment fabriqués en France. Le manque de lisibilité et d'identification des produits français est d'ailleurs largement reconnu : 45 % des répondants estiment qu'ils ne sont pas facilement identifiables dans les points de vente ; 52 % jugent même que les acteurs de la distribution ne les mettent pas suffisamment en avant et 59 % des personnes qui n'achètent pas de produits fabriqués en France déclarent que ces produits ne sont pas facilement identifiables dans les points de vente.

Selon une étude de marché réalisée en avril 20248(*), 41 % des Français pensent qu'un produit fabriqué en France est issu d'un processus de fabrication réalisé en France. Or, cette mention ne signifie pas que l'entièreté du processus de fabrication se situe en France, mais qu'une partie significative, ainsi que sa dernière étape, le sont. En revanche, pour 41 %, cette définition met le lieu de fabrication de côté et concerne davantage un produit dont le savoir-faire est français.

C'est ainsi que la voiture française produite en plus grand nombre sur notre territoire est la Yaris de Toyota (avec 206 679 unités en 2024)...

C. DE TROP NOMBREUX LABELS ET CERTIFICATIONS PUBLICS ET PRIVÉS QUI DÉSORIENTENT LE CONSOMMATEUR

Les Français sont globalement sensibles aux labels. Cependant, 19 % ne seraient pas prêts à payer plus cher pour un label. Cette réticence peut découler soit d'une question de pouvoir d'achat, soit d'une incompréhension des critères de certification, conduisant certains à remettre en question la valeur ajoutée « française » de ces labels.

« Alerte rouge au francolavage » : selon la Fédération indépendante du Made in France, le « francolavage » pénaliserait les entreprises françaises à hauteur de 5 milliards d'euros, faisant perdre des dizaines de milliers d'emplois.

« Alors que la mention prône l'authenticité et le savoir-faire, une méfiance est née en raison du manque de traçabilité des produits, une lacune perçue comme cruciale par les consommateurs attentifs à l'origine et à la qualité des articles qu'ils achètent. En l'absence de transparence dans la chaîne d'approvisionnement, les consommateurs ressentent une incertitude quant à la qualité des produits présentant le fabriqué en France. L'opacité entourant l'origine des matières premières ainsi que les cycles de fabrication, érode progressivement la confiance des consommateurs. Ils se tournent ainsi vers des alternatives, soit avec une meilleure visibilité quant à la provenance, soit vers un produit sans label, moins cher. Pour de nombreux consommateurs, le fabriqué en France ne représente plus la qualité, ni l'authenticité d'un savoir-faire, mais s'apparente davantage à une stratégie commerciale. En effet, si une courte majorité des Français (55 %) estiment que le Made in France représente un vrai engagement de la part des marques, 45 % considèrent que c'est surtout un argument marketing pour mieux vendre ».

Enquête LSA, précitée.

Le « francolavage » désigne tout procédé visant à faire croire au consommateur qu'un produit est fabriqué en France alors qu'il ne l'est pas. Il recouvre une large zone grise se situant entre la méprise et la véritable tromperie. En effet, le fabriqué en France n'est pas un label ni une certification. Aucun bureau officiel ne tamponne cette mention, pas même les pouvoirs publics. Il est laissé libre d'utilisation par quiconque souhaitant déclarer que son produit l'est. Pourtant, la DGDDI et la DGCCRF effectuent des contrôles, assortis de sanctions sur la base des règles décrites ci-après. La ligne rouge résidant dans la confusion du consommateur.

92 labels ou certifications privées9(*) : la grande hétérogénéité des sigles et des mentions, la multiplication des labels publics et privés, entretient une grande confusion chez les consommateurs. Le rapport Jégo en recense 92.

En matière non alimentaire, le professionnel est libre de valoriser l'origine du produit sous la forme qu'il estime pertinente, dès lors qu'il est en mesure de justifier son allégation.

Concernant l'origine française des produits, outre le « Made in France » ou « Fabriqué en France », on peut trouver les allégations suivantes : « 100 % Made in France », « Fabrication Française », « Fabricant français », « Nous fabriquons en France », « Chez nous, tout est fait en France ! ». Dès lors que le professionnel utilise de telles allégations, son produit doit être d'origine française au sens des règles douanières.

Tant que les produits ne pourront pas bénéficier d'un marquage de type « fabriqué en France », des entreprises chercheront à valoriser l'une des étapes de fabrication du produit situé en France en utilisant des allégations connexes : « Conçu en France », « Création Française », « Collection Française », « Savoir-faire français », « Design français », « Conditionné en France », « Imprimé en France », « Inventé en France ». L'imagination marketing est sans limite.

Les allégations locales échappent pour leur part aux règles de l'origine non préférentielle et sont autorisées : Made in Provence / Made in Ardèche / Made in the Alps / Made in Royan / Made in Nouvelle-Aquitaine / Made in Bassin d'Arcachon / Made in Grand Est / Made in Dijon / Made in Berry ; « Fait main par nos soins à Marseille », « Origine Provence », « Fattu manu in Corsica », « Atelier du Val de Loire », « Producteurs creusois », « 100 % breton », « Fleurs de Beauce », « Cosmétiques du Sud-Ouest », « Savoir-faire des Hauts de France »....

Un label regroupe un ensemble d'exigences auxquelles les produits labellisés doivent répondre.

Les critères d'attribution des labels régionaux sont variables. Certains sont plus stricts que d'autres. Cette situation entraîne une forte hétérogénéité des cahiers des charges et des exigences applicables. De même, tandis que certains labels font appel à des organismes externes pour attester de la conformité des entreprises adhérentes et assurer un contrôle, d'autres privilégient des approches encore internalisées ou manquent de contrôle, ce qui nuit à la qualité de l'information fournie au consommateur.

Le professionnel peut également opter pour l'adhésion à un « label » privé, qui recouvre juridiquement les marques collectives simples et de garantie au sens du code de la propriété intellectuelle. La grande majorité de ces labels concernent une origine locale et sont d'initiative privée. Ils sont généralement conçus et gérés par des associations régies par la loi de 1901, regroupant plusieurs professionnels adhérents.

Un label apporte moins de garanties qu'une certification puisqu'il peut provenir d'un organisme public ou privé.

S'il n'existe pas de contrôle a priori de ces labels privés, les services de l'État appliquent les textes du code de la consommation10(*) prohibant les pratiques commerciales trompeuses, les tromperies et autres infractions sur l'origine du produit et sont donc naturellement amenés à contrôler a posteriori les labels et l'usage qui en est fait. Ainsi, lorsqu'un label ou l'utilisation d'une marque sont constatés dans le cadre d'un contrôle, il convient de vérifier que le professionnel a effectivement effectué les démarches de reconnaissance auprès du gestionnaire de la marque ou du label. Dès lors qu'un professionnel allègue un « fabriqué en France » ou toute mention équivalente, il doit respecter les règles de l'origine non préférentielle du produit. À défaut, il commet une pratique commerciale trompeuse, constitutive d'un délit pénal, nécessitant l'établissement d'un élément intentionnel, lequel ne se présume pas. Il appartient aux services de contrôle de caractériser l'infraction dans le cadre d'un procès-verbal. Le professionnel doit fournir des preuves sur l'exactitude de ses allégations factuelles. À défaut de telles preuves, il est réputé avoir commis un délit.

La certification, plus exigeante, est une procédure qui permet de certifier la qualité et la conformité des produits et des services, par un organisme accrédité. En France, la certification est encadrée par le code de la consommation. La certification est un acte volontaire. La démarche n'est donc pas obligatoire mais, parce qu'elle s'accompagne d'un logo, elle offre le plus souvent une meilleure visibilité aux bonnes pratiques, et établit un lien de confiance avec le client.

En matière de qualité, la certification de produits NF est donc une démarche précise, encadrée par la loi et par le code de la consommation. Chaque année les entreprises certifiées NF sont auditées par un organisme certificateur, qui lui-même est audité par le COFRAC (comité français d'accréditation) selon la norme ISO17065, norme internationale qui spécifie les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification de produits, de processus et de services. Elle garantit que les organismes de certification opèrent de manière compétente, cohérente et impartiale, ce qui est essentiel pour maintenir la confiance dans le processus de certification.

La certification Origine France Garantie va au-delà des règles de l'origine non préférentielle et suppose, d'une part, qu'au moins 50 % du prix de revient unitaire du produit soit acquis en France, et d'autre part que les caractéristiques essentielles du produit soient acquises en France. Ces critères sont vérifiés produit par produit, par un organisme tiers.

Code de la consommation :

Certification de conformité pour les services et produits

autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer

Article L. 433-3

Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.

Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.

L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.

Article L. 433-4

Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre État membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.

Article L. 433-5

Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.

Article L. 433-6

Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent est accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées.

La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur.

Article L. 433-7

Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque de garantie, conformément à la législation sur les marques de produits ou de services.

Article L. 433-8

Les dispositions des articles L. 433-3 à L. 433-7 ne sont pas applicables :

1° À la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ;

2° Aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire faisant l'objet des dispositions de la Ve partie du code de la santé publique ;

3° À la délivrance des poinçons, estampilles, visas, certificats d'homologation, marques de garantie ou attestations de conformité aux dispositions européennes par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ;

4° À la délivrance de labels ou marques prévus par l'article L. 2134-1 du code du travail ainsi que des marques d'artisan et de maître artisan pour autant que ces marques ne tendent qu'à attester l'origine d'un produit ou d'un service et la mise en oeuvre des règles de l'art et usages quand ils leur sont spécifiques.

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Article L. 433-9

Il est interdit :

1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7.

Article L. 433-11

Les propriétaires de marques de produits ou de services peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi.

En matière alimentaire, le système de qualité liée à l'origine des produits alimentaires est encadré par la réglementation européenne (indications géographiques) et repose sur le principe d'un lien entre le produit et son origine géographique. Les appellations d'origine contrôlées (AOC), développées depuis longtemps dans le domaine des vins et des produits agroalimentaires, ont été intégrées au droit communautaire à partir de 1992. L'Appellation d'origine protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C'est la notion de terroir qui fonde le concept des Appellations d'origine. L'Indication géographique protégée (IGP) quant à elle identifie un produit agricole, brut ou transformé, dont la qualité', la réputation ou d'autres caractéristiques sont liées à son origine géographique.

L'État a créé le logo Origin'info, dispositif d'affichage volontaire de l'origine de la matière première agricole, des ingrédients des denrées alimentaires transformées, complémentaire des règles européennes d'indication de l'origine de l'ingrédient primaire.

D. LE DRAPEAU TRICOLORE EST UTILISÉ POUR RENFORCER, DANS L'ESPRIT DU CONSOMMATEUR, L'ORIGINE ALLÉGUÉE DU PRODUIT.

En matière alimentaire, le code de la consommation11(*) interdit de faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires ne sont pas d'origine française. L'affichage obligatoire du pays d'origine a été tenté, à l'initiative du Sénat, à deux reprises, dans la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, puis dans la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, mais sans succès.

En matière non alimentaire, l'utilisation des couleurs du drapeau français n'est pas interdite dans le cadre de la publicité commerciale mais son utilisation pourrait être considérée comme une pratique commerciale trompeuse si les produits ou services qui font l'objet de la publicité commerciale ne sont pas français. Si le code de la consommation12(*) prohibe de tromper le consommateur sur « l'origine » d'une marchandise, aucune protection particulière du drapeau français n'existe. Un importateur indélicat peut utiliser librement le drapeau national pour un produit qui n'est pas fabriqué en France. S'il n'est pas saisi par les douanes, il sera ensuite impossible en pratique aux services de l'État d'engager des poursuites à l'étranger pour cette tromperie, malheureusement courante, et de plus en plus sur les plateformes de commerce en ligne.

La Suisse exige, depuis 2017, que le drapeau ne soit présent que sur les produits fabriqués en Suisse. Elle impose la même contrainte pour l'utilisation de tous les symboles helvétiques. La tablette de chocolat Toblerone a ainsi dû gommer le mont Cervin, de son emballage à la suite de la délocalisation de sa production en Slovaquie.

III. DES CONTRÔLES ENCORE LARGEMENT INSUFFISANTS

A. DEUX ADMINISTRATIONS CONTRÔLENT LE FABRIQUÉ EN FRANCE

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) contrôle la loyauté du marquage Made in France au sens des règles de l'origine non préférentielle, mais également les allégations connexes, éventuellement accompagnées par l'usage de symboles de la France (drapeau, carte de France, Tour Eiffel, coq), les allégations « régionales », les labels...

Comme de nombreux parquets ne disposent pas de section dédiée au droit de la consommation et que les infractions sur la provenance sont relativement méconnues, les transactions pénales sont incitées « au maximum pour éviter des audiencements plus chronophages et coûteux ».

La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) ne dispose pas de moyens spécifiquement affectés au contrôle du marquage de l'origine défini par l'article 39 du code des douanes.

Lors d'un contrôle, les agents des douanes vérifient tous les marquages, qu'ils soient apposés sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes. Le terme de marquage est large : il comprend du texte, des couleurs, des dessins. Un produit non fini peut porter par avance au moment de l'importation un marquage « fabriqué en France », s'il est destiné à subir ultérieurement en France, avant commercialisation, une transformation substantielle. Dans ce cas, l'importateur devra prouver que la transformation à réaliser en France est bien de nature à conférer une origine française au produit.

La présence d'une mention litigieuse entraîne soit l'apposition d'un correctif, soit la suppression des indications délictueuses, en vue d'obtenir la mainlevée des marchandises. Si l'importateur n'est pas en mesure d'apporter ce correctif, la marchandise doit être détruite ou réexportée.

B. QUELQUES MILLIERS DE CONTRÔLES POUR DES CENTAINES DE MILLIONS DE PRODUITS

Suite à l'annonce de « 10 000 contrôles en 2024 », par la DGCCRF, de l'origine française des produits alimentaires en 2024, 8 398 établissements ont été concernés et ont fait l'objet de 9 620 visites. Un taux d'anomalie de 34 % a été constaté dans 2 857 établissements. 1 802 établissements ont fait l'objet d'avertissements pour leur rappeler les règles applicables, 588 d'une injonction pour se mettre en conformité et 562 établissements ont fait l'objet de procès-verbaux pénaux ou administratifs.

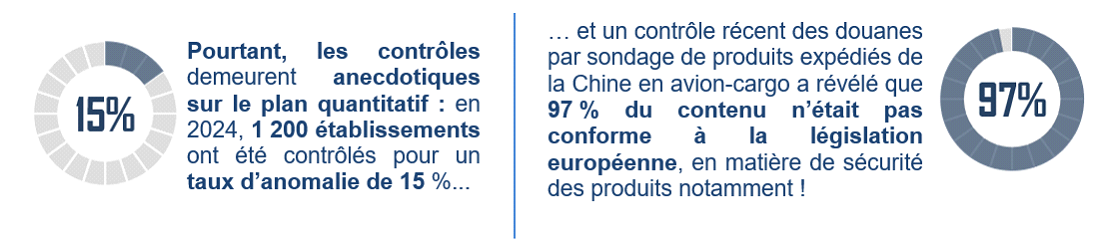

Les contrôles en matière non alimentaire sont anecdotiques sur le plan quantitatif : en 2024, 1 200 établissements ont été contrôlés pour un taux d'anomalie de 15 %. Les anomalies portaient principalement sur une origine fausse ou confusionnelle, et ont fait l'objet de 98 avertissements, 72 d'injonctions de cessation de pratique illicite et 27 PV pénaux dont 5 transmis au Parquet.

Si 22 millions de produits contrefaits ont été saisis en 2024 en France, les autorités italiennes indiquent en avoir bloqué 800 millions. Les contrôleurs de la Garde des finances italienne sont quatre fois plus nombreux que les effectifs des douanes françaises (63 000 contre 16 500) et dotés d'outils juridiques plus efficaces.

À l'égard des plateformes de commerce, la DGCCRF dispose depuis 2020 d'un pouvoir de réquisition numérique13(*), exercé notamment en août 2020, à l'égard de Wish, qui proposait 95 % d'appareils électriques, jouets, bijoux non conformes, et 45 à 90 % dangereux.

Cette possibilité de déréférencement que confie l'article L. 521-3-1 du code de la consommation confie à la DGCCRF, à fait suite à une enquête de son service national d'enquête (SNE) ouverte en septembre 2020 et concernant la sécurité des produits vendus sur cette plateforme. Parmi les 140 produits retenus dans l'échantillonnage, pour la plupart importés, les agents de la DGCCRF ont relevé que 95 % des jouets étaient non conformes, dont 45 % dangereux, que 95 % des appareils électriques étaient non conformes, dont 90 % dangereux et que 62 % des bijoux fantaisie étaient dangereux. Par ailleurs, les procédures de retraits et de rappels de produits ne répondaient pas aux exigences applicables en la matière.

Au mois de juillet 2021, la DGCCRF a donc enjoint à la plateforme Wish de se conformer à ses obligations en cessant de tromper les consommateurs sur la nature des produits vendus, sur les risques inhérents à leur utilisation et sur les contrôles effectués, dans le délai de deux mois qui lui avait été octroyé. La plateforme ne s'étant pas conformée à ses obligations, la DGCCRF a demandé au mois de novembre 2021 le déréférencement du site et de son application. D'autres sites de commerce électronique ont fait l'objet de mesures similaires pour pratiques commerciales trompeuses, tandis que 16 000 contrôles de site internet ont été réalisés.

Il convient enfin de souligner que le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la société ContextLogic Inc - société exploitant Wish - a jugé que le dispositif d'injonction prévu à l'article L. 521-3-1 du code de la consommation était conforme à la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi DDADUE du 3 décembre 2020.

Rapport n° 614 (2022-2023), déposé le 17 mai 2023 de la commission des finances du Sénat sur le projet de loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.

Par ailleurs, un contrôle récent des douanes par sondage de l'entier contenu de produits expédiés par avion-cargo par un opérateur chinois a révélé que 97 % des produits n'étaient pas conformes à la législation européenne, en matière de sécurité des produits notamment...

C'est ainsi que la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) a saisi en février 2024 le ministère de l'Économie car les acteurs français du commerce en ligne « ont aujourd'hui le sentiment de ne pas se battre à armes égales face à ces nouveaux acteurs dont les pratiques interpellent au regard de leur conformité à nos règles, notamment en matière protection des consommateurs, de lutte anti-contrefaçon et de respect des normes environnementales ». La FEVAD a demandé « à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de contrôler l'activité de ces acteurs internationaux opérant de l'étranger, avec la même rigueur et la même diligence que celles exercées, et c'est bien légitime, dans le contrôle des entreprises opérant sur le territoire national » et que « les manquements qui pourraient être constatés lors de ces contrôles soient sanctionnés avec la même fermeté que celle appliquée aux acteurs nationaux afin d'assurer une concurrence équitable pour l'ensemble des commerçants opérant en France. Au-delà du simple respect du principe d'équité envers nos entreprises nationales, il en va de la sécurité et santé publique, de la protection des consommateurs, de celle des titulaires d'autres droits ainsi que de la sauvegarde de nos emplois dans le commerce ».

Les contrôles les plus massifs sont le fait des consommateurs eux-mêmes : la plateforme publique SignalConso, recueille ainsi chaque année 300 000 signalements de consommateurs. Accessible sur internet ainsi que sur smartphone, elle n'est cependant pas exclusivement dédiée au contrôle de l'origine des produits mais accueille également les cas de litiges de consommation.

IV. UNE CONJUGAISON D'ÉLÉMENTS HANDICAPANT LE FABRIQUÉ EN FRANCE

A. UNE RÈGLEMENTATION EUROPÉENNE QUI ANALYSE L'INDICATION DE L'ORIGINE COMME UNE « MESURE D'EFFET ÉQUIVALENT » À UNE « RESTRICTION QUANTITATIVE À L'IMPORTATION »

Le marquage systématique de l'origine des produits commercialisés dans l'espace national par un État est actuellement considéré comme contraire au traité de fonctionnement sur l'Union Européenne (TFUE) qui interdit les restrictions quantitatives à l'importation et toutes les mesures d'effet équivalent.

Or, il existe un double paradoxe :

· Alors que les règles douanières européennes permettent de déterminer l'origine nationale de chaque produit importé, cette indication est prohibée pour les produits des États-membres de l'Union au nom de la libre concurrence, ce qui bénéficie aux produits des autres pays européens comme aux pays non européens. Cette règle européenne a donc une portée mondiale alors que la concurrence libre et non faussée est loin d'être la règle hors d'Europe, tant sont nombreux les pays qui subventionnent massivement leurs exportations ;

· L'indication de l'origine est en revanche obligatoire dans le secteur alimentaire, pour un certain nombre de denrées alimentaires d'origine agricole ou de règles sectorielles.

L'information sur la provenance d'un produit devrait être considérée par l'Union européenne non comme un obstacle mais comme une condition de la concurrence libre et non faussée. Les règles du secteur alimentaire pourraient être généralisées au secteur non-alimentaire.

B. UNE DÉSINDUSTRIALISATION MASSIVE QUI EMPÊCHE UNE OFFRE ADÉQUATE

L'offre de produits français s'est rétrécie à proportion de la désindustrialisation et des délocalisations, ou de l'internationalisation de multinationales d'origine française qui visent désormais le marché mondial. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB est de 11 % au plus. La part de la valeur ajoutée industrielle dans le PIB place la France en 2023 en 24e position sur 27 pays de l'Union européenne avec 13,4 %, devant Malte (8,5 %) Chypre (7,4 %) et le Luxembourg (5,2 %).

Selon l'INSEE14(*), le fabriqué en France, défini comme le contenu en valeur ajoutée française de la demande intérieure finale française, a baissé de 11 points entre 1965 et 2019, passant de 89 % à 78 %. Si elle est commune aux pays européens, elle est particulièrement prononcée en France pour les produits manufacturiers, pour lesquels il est passé, pour la même période, de 82 % à 38 %.

La France a pris conscience, lors de la crise sanitaire de 2019, de ses vulnérabilités liées à un long et profond déclin industriel. Cette situation est documentée par une commission d'enquête de l'Assemblée nationale15(*) de janvier 2022, un rapport de la Cour des comptes consacrée aux politiques industrielles16(*), de novembre 2024, ou de nombreuses notes de thinks tanks.

La détérioration de la situation est telle que la mention du pays de fabrication peut révéler l'ampleur des délocalisations et porter préjudice aux entreprises qui se prévalent de l'image de marque d'un savoir-faire « national » alors que leurs produits sont fabriqués à l'étranger. La France n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais en autarcie. Vouloir la promotion du fabriqué en France ne vise pas une autonomie illusoire mais une meilleure information du consommateur ainsi que la promotion de stratégies industrielles pertinentes de relocalisation de certains produits.

La difficulté de relocaliser : l'exemple de l'industrie pharmaceutique

L'augmentation des coûts de production dus à l'innovation, conjuguée à la pression de l'État pour baisser les prix des médicaments, a fragilisé la production nationale. La France est passée du 1er au 6e rang européen pour sa production. La crise du COVID a révélé cette fragilité, avec le paracétamol qui n'est plus produit sur le territoire national depuis 2008. Pourtant, la dimension de relocalisation, condition de la restauration de la souveraineté sanitaire, n'est toujours pas prise en considération. Si la loi de financement de la sécurité sociale a ajouté en 2022 aux critères légaux de fixation du prix, un nouveau critère permettant la prise en compte de la sécurité d'approvisionnement apportée par la localisation des sites de production, ce point n'est toujours pas opérationnel. Comme l'a constaté la Cour des comptes17(*) en juin 2024, la doctrine de l'État « sur la conciliation des intérêts financiers de l'assurance maladie et de la souveraineté industrielle et d'approvisionnement de la France en produits de santé stratégiques » n'est toujours pas précisée.

C. DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION

1. Les jeunes générations sont moins attachées à l'origine des produits qu'ils achètent.

En matière de luxe, le « dupe » est même une contrefaçon recherchée. Ce nouveau mode de consommation, qui se focalise sur les produits de luxe, est très populaire chez les jeunes : plus de 4 consommateurs sur 10 issus de la Génération Z18(*) réalisent des achats sur l'une des plus grandes plateformes de e-commerce chinois au monde.

Un « dupe »19(*) n'est pas une reproduction, ni même une imitation ou une copie mais une « inspiration ». Le fabricant de dupes s'inspire des produits de marques et y appose la sienne. Il ne cherche pas à faire passer ses produits pour ceux dont il s'est inspiré mais à attirer des consommateurs en se plaçant dans le sillage du titulaire de la marque, sans toutefois produire les éléments à l'identique. Sur TikTok, le hashtag #dupe aurait généré à lui seul environ 6 milliards de vues. Il existe même un #dupechallenge destiné à ceux qui souhaitent dénicher les meilleurs dupes, lequel totalisait en 2023 près de 60 millions de vues. Une vidéo promouvant le « Wirkin », imitation plastique coûtant 73 euros, du sac en cuir Birkin vendu chez Hermès entre 5 000 et 300 000 euros, a été visionnée 9 millions de fois. Il était vendu aux États-Unis par Walmart, chaîne populaire de grande distribution.

Le « dupe » permet aux consommateurs leur maîtrise des codes de la consommation tout en les détournant et en accédant à des alternatives abordables financièrement. À la différence de la contrefaçon, le dupe s'affiche et s'étale sur les réseaux sociaux. Il est indifférent à la provenance du produit, massivement importé d'Asie quand bien même il s'inspire de créations françaises.

Générant une activité très polluante, ce phénomène pénalise en outre les marques qui voient ainsi leur image ternie et subissent un manque à gagner. L'UNIFAB20(*) a chiffré ces pertes en France à 6,7 milliards d'euros par an et plus de 38 000 emplois supprimés. Le « dupe », qui représente 2,5 % du commerce mondial, s'étend à tous les États européens, lesquels perdent 15 milliards d'euros de recettes publiques chaque année.

2. La révolution du e-commerce a élargi la brèche du francolavage

En vingt ans, le commerce en ligne est passé de 8,4 milliards en 2005 à 175 milliards d'euros en 2025, dont 67 milliards de produits vendus au cours de 2,6 milliards de transactions. Chaque cyberacheteur procède à un achat en ligne par semaine en moyenne, pour un total annuel de 4 216 euros.

La confiance des consommateurs a été altérée par de nombreuses arnaques en ligne, facilitées notamment par le modèle commercial du dropshipping qui permet aux entrepreneurs de créer des boutiques en ligne sans avoir à gérer de stocks, en acquérant des produits uniquement lorsque les commandes sont passées. Cette approche a ouvert la voie à de nombreux nouveaux acteurs du e-commerce, créant ainsi une concurrence accumulée sur le marché, mais certains vendeurs peu scrupuleux ont saisi ce marché afin de revendre beaucoup plus cher des produits de faible qualité et fraudant sur leur provenance.

62 % des Français ont déclaré en 2024 que le commerce en ligne avait facilité l'accès à des produits et services « fabriqués en France ». La France est aujourd'hui le seul pays d'Europe où les acteurs nationaux restent très largement majoritaires sur leur propre marché et celui qui compte le plus grand nombre d'entreprises nationales implantées sur les autres marchés européens.

Cependant, ce succès du commerce français est aujourd'hui fragilisé par l'arrivée de nouveaux acteurs basés en dehors de l'Union européenne, principalement en provenance d'Asie. Selon la FEVAD21(*) : « en quelques mois, ces acteurs, filiales de géants mondiaux du e-commerce, disposant de moyens financiers exceptionnels, se sont hissés parmi les sites les plus fréquentés, en France comme dans d'autres pays de l'Union européenne, au prix de pratiques commerciales particulièrement agressives. Aujourd'hui, ces acteurs exercent une concurrence directe sur l'ensemble du commerce français, sur internet comme en magasin, au moment même où nos entreprises sont confrontées à un ralentissement important de l'activité du fait de l'inflation ».

Shein est désormais leader des sites de e-commerce dans la mode féminine, tandis que Temu, arrivé en France il y a seulement deux ans, se hisse déjà à la troisième place dans la décoration, dépassant les acteurs nationaux installés de longue date.

Le tsunami des colis chinois en Europe risque de s'amplifier avec la guerre commerciale. Alors que le e-commerce a progressé en 2024 (+9,6 %), les 500 plus grandes entreprises européennes d'e-commerce ont connu une baisse de 18 % de leurs ventes transfrontalières en 2023, en grande partie en raison de la concurrence de ces plateformes chinoises. Les deux plus grandes plateformes de e-commerce chinoises figurent parmi les dix sites e-commerce les plus visités en France, avec plus de 15 millions de visiteurs uniques par mois au dernier trimestre 2024.

En 2024, 4,6 milliards de colis de moins de 150 euros ont été livrés en Europe, quatre fois plus qu'en 2020. Sur les 1,5 milliard de colis livrés en France, 800 millions concernaient des articles de moins de 150 euros.

Ces colis proviennent, à 91 %, de Chine, particulièrement dans le secteur textile. La plateforme Shein est devenue le premier vendeur de France en ayant triplé sa part de marché (3 %). Son chiffre d'affaires a progressé de 900 % en trois ans. Elle met en ligne 7 000 nouvelles références en ligne chaque jour (avec des pointes à 10 000). Elle n'exploite aucun magasin en France mais les trois premières plateformes chinoises transportent 10 000 tonnes de vêtements par jour par voie aérienne. Le e-commerce chinois représente désormais 25 % du total des ventes de détail mondiales dont 10 % de part de marché en France et 20 à 25 % du chiffre d'affaires de la Poste contre 5 % en 2019.

Ces colis sont exemptés de droits de douane et bénéficient d'un tarif postal préférentiel. La Chine, deuxième puissance économique mondiale, est encore considérée comme un pays en développement par l'Union postale universelle... Une commission du Congrès américain22(*) a ainsi relevé que : « les niveaux actuels des droits de douane et des tarifs douaniers profitent de manière disproportionnée aux entreprises chinoises de commerce électronique ». La suppression de cette exemption a été proposée par la Commission européenne le 8 décembre 2022 dans le cadre du paquet de propositions visant à moderniser le système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et a récemment été à nouveau évoquée, mais elle n'est toujours pas effective.

Par ailleurs, Temu pratiquerait un dumping massif. Une analyse des coûts de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise par le magazine Wired, a calculé en mai 2023 que Temu perd une moyenne de 30 dollars par commande.

La guerre commerciale mondiale déclenchée par les États-Unis intervient dans un contexte d'offre croissante de ces produits de consommation, grâce à la montée en puissance des plateformes en ligne, qui séduisent de plus en plus les consommateurs européens.

Plus de quinze mois après cette alerte de la FEVAD, un plan d'action sur la régulation et la sécurité du e-commerce a été présenté par le ministère de l'Économie le 29 avril 2025 pour tripler les contrôles en 4 ans et informer davantage le consommateur sur le retrait des produits non conformes. En 2023, sur 680 contrôles de jouets, 130 ont été jugés dangereux et 225 000 produits détruits. Cependant, ce plan d'action ne s'accompagne d'aucune augmentation des moyens de l'administration, censée contrôlée des centaines de millions de produits dont des millions suggèrent une provenance frauduleuse...

D. UNE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON À MODERNISER ET À RENFORCER EN MOYENS

Selon l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, la France est le pays dont les entreprises sont les plus touchées par la contrefaçon, après les États-Unis, et devant l'Italie. Certaines plateformes numériques sont passives dans la lutte contre les contrefaçons. Suite au rapport de l'Assemblée nationale sur l'évaluation de la lutte contre la contrefaçon23(*), du 9 décembre 2020, s'appuyant sur un rapport de la Cour des comptes24(*) et au rapport de suivi du 9 novembre 202325(*), un renforcement de la répression pénale a été votée par l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi26(*) n'a toutefois pas été examinée par le Sénat.

Au niveau européen, le règlement sur les services numériques du 4 octobre 2022 (« DSA ») responsabilise les grandes plateformes numériques, afin de lutter contre les contenus illicites (dont les produits contrefaits) et soumet les très grandes plateformes et les très grands moteurs de recherche27(*) à des obligations renforcées. Le règlement sur les marchés numériques 14 septembre 2022 (« DMA »), qui concerne six plateformes28(*), confère à la Commission européenne un pouvoir de sanction renforcé lui permettant d'infliger aux entreprises auteures d'infractions des amendes et des astreintes importantes. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, désigne la DGCCRF comme l'autorité chargée de contrôler le respect de l'ensemble des obligations des fournisseurs de places de marché en ligne. Elle pourra ordonner aux opérateurs de plateforme en ligne ou aux hébergeurs de contenus, pour les infractions les plus graves passibles d'une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement, le déréférencement ou la limitation de l'accès aux adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, ou le blocage d'un nom de domaine.

Cependant, comme l'avait souligné le rapport de la commission spéciale du Sénat, « les nouveaux pouvoirs des administrations et des régulateurs doivent être accompagnés d'une mise à niveau de leurs moyens, sans quoi les dispositions ambitieuses du projet de loi resteront largement lettre morte », notamment l'utilisation de l'IA et de la chaîne de blocs. La lutte contre la contrefaçon suppose également un renforcement de la coopération douanière européenne.

Par ailleurs, certaines des propositions de l'Assemblée nationale de renforcement de la lutte contre la contrefaçon, comme la suspension groupée de nombreux noms de domaine ou l'amende forfaitaire à l'encontre d'une personne condamnée pour contrefaçon, pourraient être reprises et, pour cette dernière, étendues aux consommateurs de produits contrefaits.

V. UNE COMMANDE PUBLIQUE QUI NE PROMEUT PAS SUFFISAMMENT LE FABRIQUÉ EN FRANCE

A. UN FABRIQUÉ EN FRANCE MARGINAL DANS L'ACHAT PUBLIC

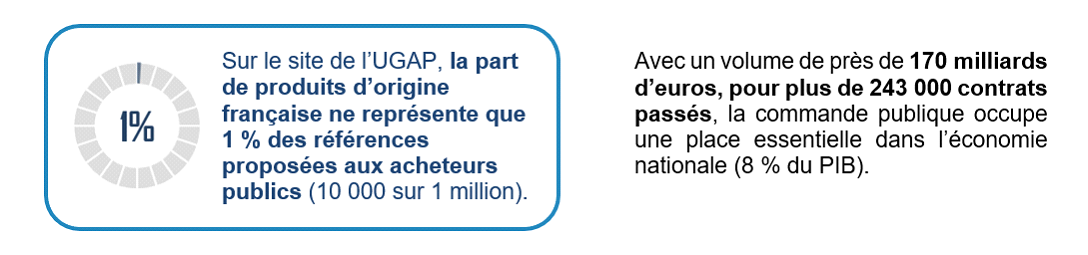

Avec un volume de près de 170 milliards d'euros, pour plus de 243 000 contrats passés, la commande publique occupe une place essentielle dans l'économie nationale (8 % du PIB). Elle bénéficie à 45 % à des PME, à 27 % à des ETI et à 16 % à des microentreprises. L'origine du bien acheté n'est pas une donnée essentielle des marchés publics recensée par l'Observatoire économique de la commande publique. Le fabriqué en France est le « trou noir » de la commande publique. Le potentiel supplémentaire des achats de produits fabriqués en France est estimé à 15 milliards d'euros, soit près d'un cinquième du déficit commercial de 2024. Si 25 % des marchés publics étant réservés aux produits français, cela représenterait 50 milliards d'euros par an d'achats français.

Selon l'Observatoire économique de la commande publique, moins de 2 % des marchés publics passés par des acheteurs français seraient attribués à des entreprises européennes ou étrangères contre une moyenne sur l'ensemble des pays de l'Union européenne de 5 %. Le Conseil d'analyse économique (CAE) estimait en 2021 que la part des importations dans la commande publique de biens et services en 2014 était de 9 % pour la zone euro et de 8 % pour la France. Cela signifie qu'une part substantielle des entreprises françaises adjudicatrices de marchés publics proposent dans leurs offres des produits importés. Un opérateur privé attributaire d'une procédure de mise en concurrence peut en principe s'approvisionner dans le pays de son choix.

Sur le site de l'UGAP, la part de produits l'origine française ne représente que 1 % des références proposées aux acheteurs publics (soit 10 000 sur 1 million). Il s'agit de deux labels privés : Made In France ou, plus rarement Origine France Garantie, avec seulement 467 références.

B. LES HANDICAPS DE L'ACHAT FRANÇAIS DANS LA COMMANDE PUBLIQUE

La préférence locale n'est pas admise par l'Union européenne et les réponses aux appels d'offres doivent être traitées sans prendre en compte l'origine de l'entreprise candidate. Si fixer un critère de nationalité ou d'origine de l'entreprise est impossible, il est en revanche tout à fait possible pour un acheteur public de fixer d'autres critères permettant de favoriser les achats locaux. La prise en compte de considérations sociales et environnementales dans le cadre des marchés publics et le rejet des offres violant la législation applicable en matière sociale et environnementale ou des offres anormalement basses permet de valoriser les opérateurs vertueux.

Cependant, plusieurs facteurs affaiblissent le réflexe national dans l'achat public en France.

La commande publique est éclatée entre 60 centrales d'achats publics (dont la plus importante est l'UGAP avec un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros) et 135 000 pouvoirs adjudicateurs (30 000 en Allemagne, 3 500 en Italie).

La France est un des rares États en Europe qui pénalise le délit de favoritisme applicable à l'ensemble de la commande publique. Si ce délit constitue, par application des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, une infraction intentionnelle, il demeure en pratique un délit quasi matériel. La jurisprudence présume en effet l'élément intentionnel, un adjudicateur ayant nécessairement connaissance de la loi. Cette forte pression pénale « conduit les acheteurs publics à une lecture excessivement prudente des règles », comme l'a souligné Arnaud Montebourg, lors de son audition par la délégation aux Entreprises le 15 mai 2025. Par ailleurs, 90 % des acheteurs publics sont des juristes. Ils ne sont pas assez sensibilisés aux aspects économiques et ne connaissent pas suffisamment les entreprises locales qui pourraient concourir.

La moitié des marchés publics en volume est passée sous le seuil de mise en concurrence de 40 000 euros HT. Dans ce cas, l'acheteur public est libre : il peut se fournir sur les plateformes du e-commerce sans se préoccuper d'acheter français. L'incitation à acheter du fabriqué en France se heurte d'une part à la liberté de l'entreprise qui remporte un appel d'offre29(*) de s'approvisionner où elle veut, et, d'autre part, à son incapacité à donner la provenance du produit.

Le point faible de la commande publique est l'inexistence des contrôles au niveau national des engagements des attributaires de marchés publics notamment en matière environnementale et sociale. En revanche, les contrôles européens peuvent être plus stricts30(*).