N° 786

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juin 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec),

Par Mme Marta de CIDRAC et M. Jacques FERNIQUE,

Sénatrice et Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Jean-Marc Ruel, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël Weber.

L'ESSENTIEL

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté à l'unanimité, le 25 juin 2025, le rapport d'information de Marta de Cidrac et Jacques Fernique relatif à l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Sous l'impulsion de la présidente du groupe d'études « Économie circulaire », Marta de Cidrac, la commission a en effet considéré qu'il était temps - cinq ans après son entrée en vigueur - d'en dresser le bilan.

Il était légitime que le législateur s'interroge compte tenu des changements intervenus. Les objectifs environnementaux novateurs et exigeants portés par cette loi ont permis une prise de conscience bien réelle, même si tous n'ont pas encore été atteints. La crise énergétique liée à la guerre en Ukraine a mis en lumière la nécessité pour l'économie circulaire, véritable levier d'autonomie stratégique, de prendre une nouvelle envergure au service d'une ambition renouvelée pour notre économie et notre souveraineté industrielle. La politique d'économie circulaire de demain devra également prendre en compte la défense de notre compétitivité économique et la lutte contre les passagers clandestins, conditions essentielles de l'acceptabilité des politiques mises en oeuvre.

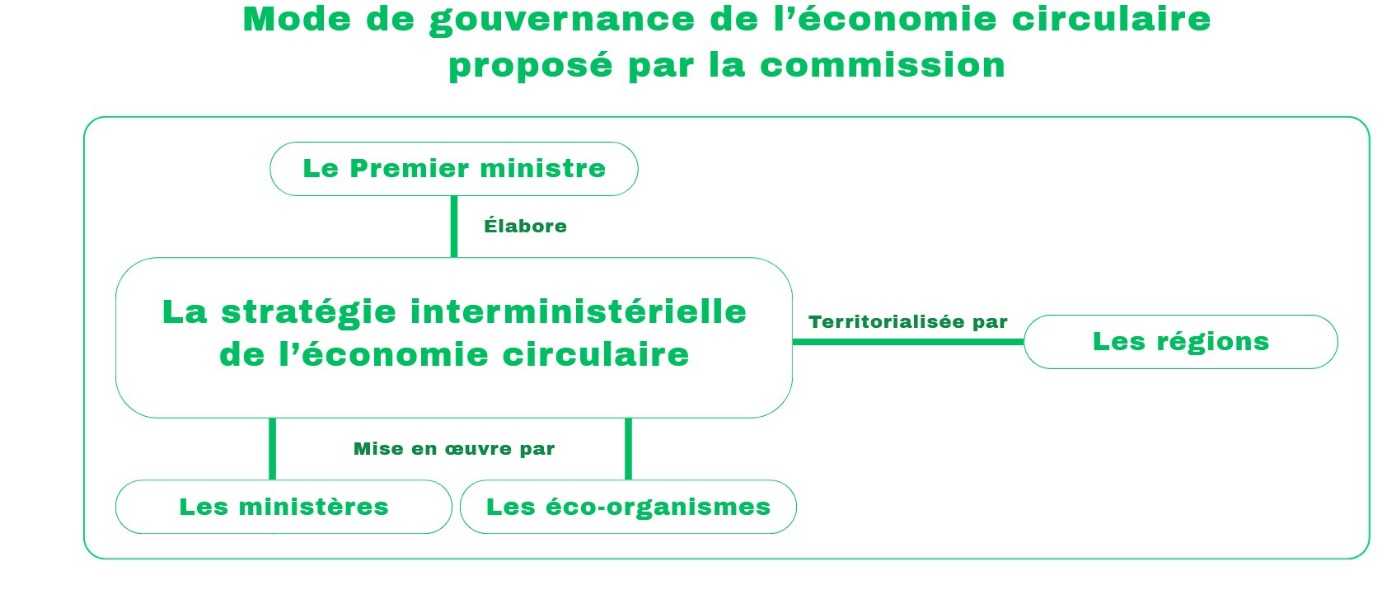

Pour atteindre ces objectifs, une réforme de la gouvernance nationale et territoriale est nécessaire. Une stratégie interministérielle de l'économie circulaire, déclinée territorialement à l'échelle régionale doit être mise en place. Elle permettrait aux acteurs économiques d'avoir la visibilité indispensable à l'investissement. S'agissant des filières REP, la gouvernance des éco-organismes mérite d'être revue, en associant de manière plus efficace les parties prenantes.

Ce pilotage renouvelé serait déployé à chaque étape du cycle de vie des produits :

- lors de la conception et de la commercialisation, le rôle de la publicité dans la surconsommation doit être interrogé ;

- au stade de la collecte, l'accompagnement de l'État envers les collectivités territoriales doit être renforcé ;

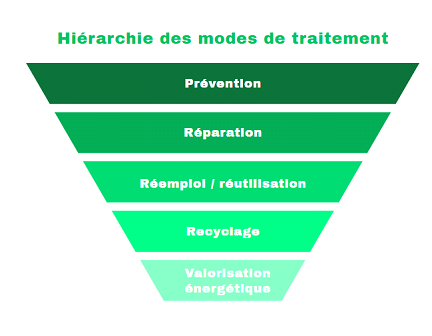

- enfin, le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets s'impose, avec une priorité pour le réemploi et la réparation, puis le recyclage.

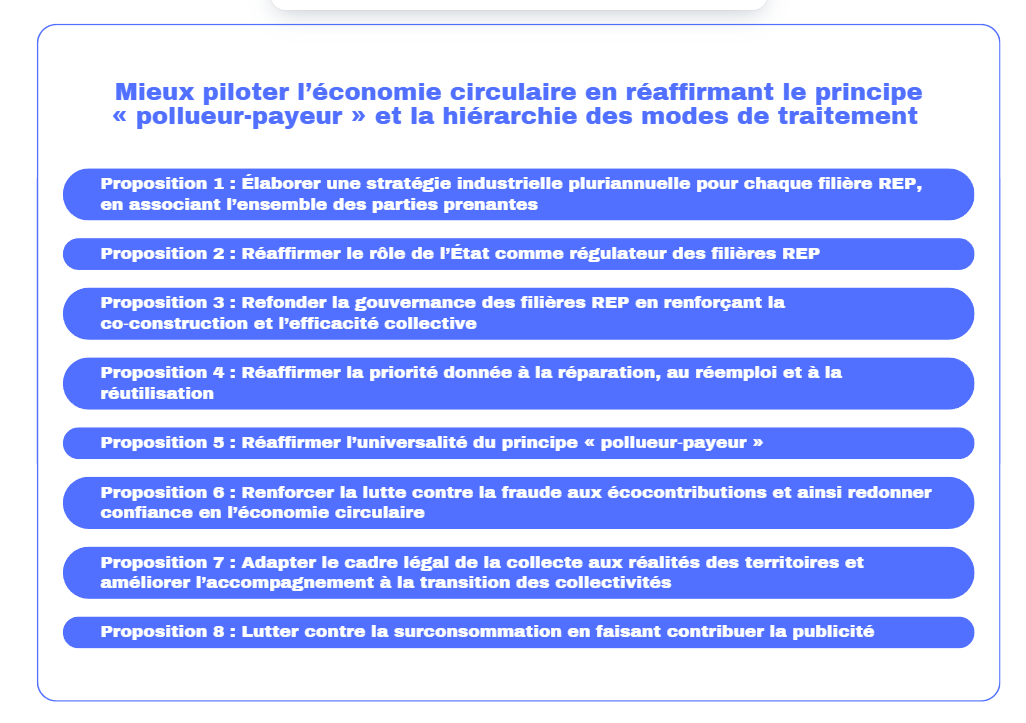

La commission, à travers huit recommandations qu'elle a adoptées, entend ainsi redonner à la politique d'économie circulaire une véritable colonne vertébrale industrielle, en réaffirmant deux principes structurants : le principe « pollueur-payeur » et la hiérarchie des modes de traitement.

I. L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, UNE POLITIQUE AU CROISEMENT DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET D'AUTONOMIE STRATÉGIQUE

A. DES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX AMBITIEUX, À L'ORIGINE D'UNE PRISE DE CONSCIENCE

La loi Agec de 2020, première loi française consacrée à l'économie circulaire, portait avant tout une ambition environnementale forte. Même s'il est encore trop tôt pour mesurer pleinement l'atteinte des objectifs -- dont beaucoup sont fixés au-delà de l'horizon 2025 --, tous les acteurs entendus ont salué la prise de conscience provoquée par cette loi.

Mais ils ont aussi souligné les difficultés rencontrées sur le terrain, qui menacent l'atteinte à terme d'une grande partie des 81 objectifs fixés par la loi. Pour la commission, la conclusion est claire : la politique d'économie circulaire a besoin d'un nouveau souffle.

B. L'AUTONOMIE STRATÉGIQUE, NOUVEL ENJEU PRIMORDIAL DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Pour les acteurs européens rencontrés par les rapporteurs1(*), l'économie circulaire est devenue un levier essentiel pour réduire notre dépendance aux importations de matières premières et prévenir une potentielle crise des ressources. L'Union européenne a bien saisi cet enjeu, en particulier depuis la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine : l'économie circulaire est aujourd'hui l'un des rares volets du Pacte vert pour l'Europe à continuer de progresser, malgré les vents contraires.

L'enjeu de notre autonomie stratégique est pourtant insuffisamment pris en compte dans les politiques françaises d'économie circulaire : alors qu'une gestion stratégique apparaît indispensable pour limiter notre vulnérabilité en termes d'approvisionnement en matières premières, certains axes de la politique française d'économie circulaire tendent à l'inverse à augmenter la dépendance aux importations de ressources critiques. Les actions menées en vue de préserver notre indépendance peuvent également profiter à la politique de l'emploi, en réduisant le risque de délocalisation.

« L'économie circulaire doit davantage être prise en compte en France comme un levier pour garantir notre autonomie stratégique, en réduisant notre dépendance aux importations. »

Marta de Cidrac, rapporteure

C. LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE CONDITIONNE L'ACCEPTABILITÉ DE LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

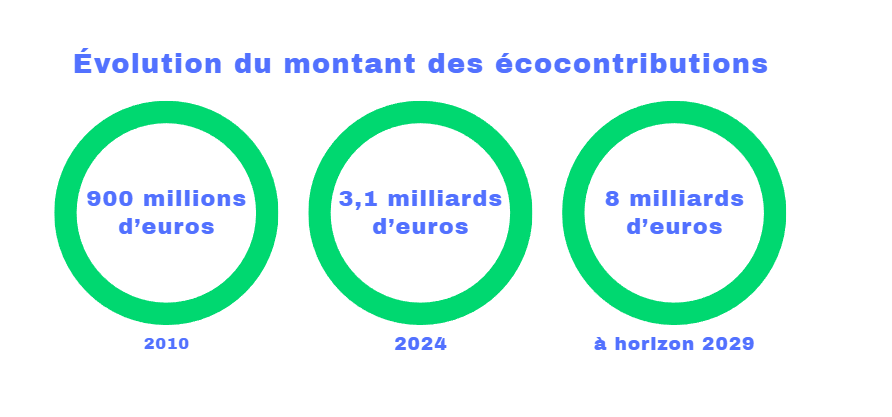

D'ici 2029, le montant total des écocontributions2(*) devrait être multiplié par près de 9 par rapport à 2010 : une progression spectaculaire, due à l'élargissement du nombre de filières et à la hausse des barèmes d'écocontributions. Mais cette hausse, perçue comme brutale par certaines entreprises, alimente des interrogations croissantes sur la soutenabilité du système.

Source : données de la DGPR

L'acceptabilité de l'économie circulaire est également limitée par le phénomène des « passagers clandestins ». Certains producteurs ne s'acquittent pas de leurs écocontributions pourtant obligatoires. En échappant à leurs responsabilités, ils faussent la concurrence au détriment des entreprises vertueuses. Ces fraudes nourrissent ainsi un sentiment d'injustice économique qui mine l'adhésion au système. Des efforts pour lutter contre ces pratiques sont tangibles, mais ils demeurent insuffisants face à l'ampleur du phénomène.

Pour la commission, il est indispensable d'améliorer la lutte contre la fraude pour restaurer un climat de confiance et garantir des règles du jeu équitables, conditions essentielles pour assurer la viabilité économique et l'efficacité environnementale du modèle circulaire (Proposition n° 6).

II. PILOTER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : UNE INDISPENSABLE RÉFORME DE LA GOUVERNANCE NATIONALE ET TERRITORIALE...

A. UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE INTERMINISTÉRIELLE, TERRITORIALISÉE PAR LES RÉGIONS, EST AUJOURD'HUI INDISPENSABLE

Pour beaucoup d'acteurs, la politique d'économie circulaire manque aujourd'hui de vision d'ensemble, de boussole. Pour investir et pour innover, les acteurs économiques ont pourtant besoin de visibilité. Une vraie coordination interministérielle est également demandée, car l'économie circulaire ne répond pas uniquement à un enjeu environnemental. Elle est aussi intimement liée à notre industrie, à notre économie, à notre politique de formation et à nos problématiques d'aménagement du territoire.

C'est pourquoi la commission propose qu'une stratégie industrielle soit élaborée au plus haut niveau, par un service à compétence interministérielle directement rattaché au Premier ministre. Cette stratégie permettra de fixer des objectifs chiffrés à moyen terme, de préciser les leviers à mobiliser - qu'il s'agisse des écocontributions, de la formation, des aides publiques ou des investissements - tout en clarifiant ce qui relève ou non du champ d'action des éco-organismes. Et surtout, elle s'imposerait à l'ensemble des ministères, pour garantir la cohérence de l'action publique (Proposition n° 1).

Pour éviter que cette stratégie nationale ne reste qu'une stratégie de papier, un ancrage territorial est indispensable. La région, qui dispose depuis la loi NOTRe de 20153(*) d'une compétence de planification en matière de déchets est l'échelon le plus pertinent pour territorialiser cette stratégie.

Encore faut-il doter les régions de moyens à la hauteur de cette nouvelle ambition. L'adaptation des financements est ainsi une condition sine qua non de la réussite. À cet égard, le fonds économie circulaire, qui soutient déjà des projets de réduction des déchets, de réemploi et de recyclage, pourrait utilement évoluer vers une gestion partagée entre l'Ademe et les régions. Il deviendrait alors le « bras armé » de la stratégie nationale, déployée au plus près des territoires.

B. UNE REFONTE DE LA GOUVERNANCE DES ÉCO-ORGANISMES, POUR RENFORCER LA CO-CONSTRUCTION ET AFFIRMER LE RÔLE DE RÉGULATEUR DE L'ÉTAT

Les rapporteurs plaident également pour la refonte de la gouvernance des éco-organismes4(*). De nombreux acteurs ont alerté les rapporteurs sur un déséquilibre : les producteurs, qui financent le système, en conservent aussi le contrôle, créant un conflit d'intérêts structurel. L'objectif légitime de contenir les coûts peut se traduire, dans les faits, par une pression sur les collectivités et les opérateurs de déchets, au détriment de l'intérêt général, et par des difficultés dans l'atteinte des cibles fixées par l'État.

La loi Agec avait posé les premiers jalons d'une gouvernance plus ouverte, en créant :

· la commission interfilières REP (CiFREP), qui a vocation à être l'instance de dialogue transversale aux différentes filières REP ;

· des comités des parties prenantes (CPP), placés auprès de chaque éco-organisme, qui rendent un avis public non contraignant sur certaines décisions.

Cette gouvernance actuelle montre aujourd'hui ses limites : instances peu efficaces, consultation purement formelle, composition insuffisamment représentative.

Pour la commission, ces structures doivent être remplacées par de nouveaux comités des parties prenantes, institués au niveau de chaque filière REP. Dotés de véritables pouvoirs de pilotage (orientation stratégique, suivi des résultats, validation des plans d'action), ces comités auront une composition adaptée au fonctionnement de chaque filière, garantissant une représentation équilibrée des parties prenantes et une co-construction renforcée des décisions (Proposition n° 3).

Les rapporteurs ont également constaté des limites dans la régulation par l'État des éco-organismes, en particulier s'agissant de l'encadrement de la concurrence entre éco-organismes, à l'origine d'effets pervers : dumping réglementaire ou financier, complexité excessive pour les collectivités, ou encore inefficacité environnementale.

Pour la commission, l'État doit jouer pleinement son rôle de régulateur. L'État, garant de l'intérêt général, doit pouvoir imposer des objectifs clairs, proportionnés, économiquement soutenables et veiller à leur respect ainsi qu'encadrer la concurrence entre éco-organismes (Proposition n° 2).

III. ... À DÉPLOYER TOUT AU LONG DE LA VIE DU PRODUIT, DE LA CONCEPTION DU PRODUIT AU TRAITEMENT DU DÉCHET

A. UN ENJEU À INTÉGRER DÈS LA CONCEPTION ET LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT

Dès la conception, l'économie circulaire doit être pensée. L'écoconception -- qui consiste à créer des produits plus durables, réparables, recyclables -- doit être mieux encouragée, notamment par un système de bonus-malus renforcé et harmonisé à l'échelle européenne, pour valoriser les produits les plus vertueux.

Au moment de la commercialisation, il faut aussi agir. Nous devons freiner la surconsommation, en encadrant les pratiques publicitaires les plus agressives. À ce titre, la commission propose que la publicité contribue elle aussi à la prévention et au traitement des déchets. Puisqu'elle incite à consommer, elle doit assumer sa part de responsabilité dans le cadre de la REP.

Pour garantir l'universalité de la mise en oeuvre de ce principe, la commission propose également la création d'une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) « amont ». Le principe de cette taxe « balai » est simple : lorsqu'un produit n'est pas couvert par une filière REP, le producteur devra s'acquitter d'une taxe, reversée aux collectivités territoriales, pour couvrir le coût de la gestion du déchet qu'elles supporteraient à défaut seules.

B. LA COLLECTE : SOUTENIR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, PAR UNE PLUS GRANDE DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE ET UN FINANCEMENT ADAPTÉ

Les travaux des rapporteurs confirment la position constante de la commission : la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques n'est pas la bonne solution. Elle concentre le débat sur une part très minoritaire des déchets plastiques, avec des effets négatifs bien identifiés tant économiques qu'environnementaux.

Pourtant, la mise en oeuvre de la consigne constituera une obligation européenne, si l'objectif intermédiaire de collecte des bouteilles plastiques n'est pas atteint en 2026. La suppression de cet objectif intermédiaire européen est donc souhaitable, pour laisser aux mesures locales les plus adaptées au terrain et déjà engagées, le temps de porter leurs fruits.

L'État doit accompagner les collectivités dans cette transition, en tenant compte de leurs réalités. Cela passe par un soutien plus fort au tri à la source des biodéchets, un assouplissement des conditions de mise en oeuvre de la tarification incitative, et un effort renouvelé de communication auprès des citoyens.

C. UNE HIÉRARCHIE DES MODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS À RÉAFFIRMER

Il est enfin urgent de réaffirmer un principe fondamental : celui de la hiérarchie des modes de traitement. Inscrite dans notre droit depuis 19755(*), cette hiérarchie nous invite à privilégier la réparation, le réemploi et la réutilisation avant le recyclage. C'est une logique de sobriété, à la fois plus respectueuse des ressources, plus sobre en énergie et favorable à l'emploi local, qui a été privilégiée par le législateur.

La loi Agec a amorcé ce virage, avec la création de deux fonds : l'un dédié à la réparation -- qui finance le « bonus réparation » -- et l'autre dédié au réemploi -- qui soutient les structures de l'économie sociale et solidaire (ESS). Mais leur mise en oeuvre reste encore trop laborieuse.

Les difficultés tiennent pour beaucoup à leur gouvernance : ces fonds sont aujourd'hui pilotés par les éco-organismes, eux-mêmes contrôlés par les producteurs, ce qui crée un conflit d'intérêts évident.

La commission propose, pour y remédier, de confier aux régions la gestion de ces fonds. Cela permettrait de renforcer leur efficacité, de mieux les ancrer dans les territoires, et de prévenir les blocages liés aux intérêts financiers des filières. Elle plaide également pour une meilleure reconnaissance des acteurs de l'économie sociale et solidaire, en leur garantissant un accès prioritaire aux gisements de déchets réutilisables.

« Dans le contexte de la montée en puissance des distributeurs et des plateformes de seconde main, il est essentiel de protéger la plus-value sociale et environnementale qu'apportent les structures de l'ESS. »

Jacques Fernique, rapporteur

Bien entendu, même si la réparation et le réemploi doivent être encouragés en priorité, le développement de capacités nationales de recyclage reste indispensable, ce qui limite le taux de recyclage sur le plan environnemental. Sur le plan économique, elle contraint les éco-organismes à exporter les déchets, et oblige les producteurs à importer de la matière recyclée pour tenir leurs objectifs d'incorporation.

Pour la commission, l'État doit donc soutenir le développement d'une véritable industrie nationale du recyclage, capable de traiter plus de matière recyclable sur notre sol et de garantir des débouchés économiques stables à ses filières.

I. UNE POLITIQUE D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE AU CROISEMENT DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET D'AUTONOMIE STRATÉGIQUE

A. UNE LOI À L'ORIGINE D'OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX AMBITIEUX, DONT LA PLUPART RESTENT, À CE STADE, NON ATTEINTS

1. La loi Agec de 2020, première loi française dédiée à l'économie circulaire

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire - dite loi Agec de 2020 -, première loi française dédiée à l'économie circulaire, avait avant tout une visée environnementale. S'inscrivant dans un objectif plus large d'« accélération écologique », le projet de loi avait pour vocation, selon le discours de politique générale du Premier ministre Édouard Philippe, « d'en finir avec un modèle de consommation dans lequel les mines sont toujours plus profondes et les montagnes de déchets toujours plus hautes »6(*).

Le projet de loi initial, déposé le 10 juillet 2019, initialement constitué de 13 articles, a été considérablement enrichi par le Sénat, qui l'a porté à 103 articles, puis par l'Assemblée nationale : le texte promulgué comportait au total 130 articles.

Le texte définitif regroupe ainsi des dispositions hétérogènes de portée et d'ampleur variable, mais qui poursuivent toutes des objectifs partagés, s'inscrivant dans le cadre du passage à l'économie circulaire :

- mieux informer le consommateur sur ses choix de consommation ;

- lutter contre le gaspillage en favorisant le réemploi, la réutilisation ainsi que l'économie de la fonctionnalité et servicielle ;

- assurer l'application du principe « pollueur-payeur », en étendant et en approfondissant le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) ;

- mieux lutter contre les dépôts sauvages.

L'économie circulaire

La transition vers une économie circulaire vise, conformément à l'article L. 110-1-1 du code de l'environnement « à atteindre une empreinte écologique neutre dans le cadre du respect des limites planétaires et à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits, et suivant la hiérarchie des modes de traitement des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets ».

L'économie circulaire a ainsi pour objectif la réduction de l'empreinte environnementale par trois moyens distincts :

- la prévention des déchets par la sobriété dans la consommation, la lutte contre le gaspillage et la mise en oeuvre de l'écoconception ;

- l'allongement de la durée de vie des produits (réparation, réemploi, réutilisation) ;

- le respect de la hiérarchie des modes de traitement, qui permet de limiter leur impact environnemental (recyclage, ou à défaut valorisation énergétique des déchets et en dernier recours, enfouissement).

En France, ce concept de hiérarchie des modes de traitement est introduit par la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, qui anticipe la transposition d'une directive européenne sur le même sujet7(*). Cette loi fondatrice acte la préférence pour la prévention de la production de déchets sur le recyclage, lui-même à privilégier par rapport à la valorisation énergétique et à l'enfouissement. La loi a ensuite progressivement appliqué les préceptes de l'économie circulaire, et intégré explicitement au code de l'environnement ce concept par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dite loi « TECV ».

Au-delà de ces mesures, la loi Agec de 2020 a fixé des objectifs environnementaux à atteindre qui semblent, de l'aveu de l'ensemble des personnes entendues par la mission d'information, particulièrement ambitieux.

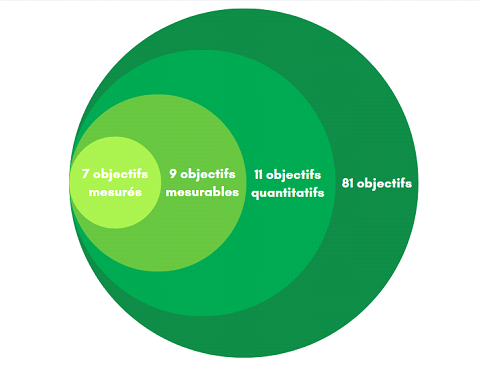

Dans le détail, la loi a fixé 81 objectifs environnementaux, de différentes natures, analysés par le rapport du groupe de travail « Évaluation » du Conseil national de l'économie circulaire (Cnec)8(*) : 70 de ces objectifs sont qualitatifs, tandis que 11 sont quantitatifs.

Parmi les objectifs quantitatifs, le Cnec différencie les objectifs mesurables, c'est-à-dire ceux pour lesquels des données et une méthodologie existent, des objectifs non mesurables. Parmi les objectifs non mesurables, une deuxième typologie d'objectifs est effectuée, entre les objectifs effectivement mesurés par un organisme et les objectifs non mesurés. Concernant la loi Agec de 2020, 9 objectifs sont mesurables, tandis que 2 ne sont pas mesurables faute d'indicateur et de données disponibles et 7 de ces objectifs mesurables sont effectivement mesurés.

Les objectifs définis par le Cnec comme « qualitatifs » regroupent les objectifs non chiffrés : parmi les 70 objectifs, on retrouve 40 « obligations », 18 « interdictions », 7 « créations » et 4 « possibilités ». Les contrôles sur ces objectifs apparaissent également limités : selon le rapport du Cnec précité, seuls 17 de ces 70 objectifs font l'objet de contrôles par l'administration.

Seule une minorité des objectifs de la loi Agec de 2020 peuvent ainsi être mesurés, limitant ainsi les possibilités d'évaluation de la loi.

Objectifs quantitatifs de la loi Agec de 2020

|

Article de la loi Agec de 2020 |

Objectif |

Statut |

|

3 |

Réduire de 15 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant en 2030 par rapport à 2010 |

Mesurable et mesuré |

|

3 |

Réduire de 5 % les quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2030 par rapport à 2010 |

Mesurable et mesuré |

|

4 |

Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la réutilisation, afin d'atteindre l'équivalent de 5 % du tonnage de déchets ménagers en 2030 |

Mesurable, mais non mesuré |

|

5 |

Tendre vers 100 % de plastique recyclé en 2025 |

Mesurable et mesuré |

|

9 |

Mettre en place une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027 |

Non mesurable |

|

10 |

Réduire les quantités de déchets ménagers et assimilés admis en installation de stockage en 2035 à 10 % des quantités de déchets ménagers et assimilés produits mesurées en masse |

Mesurable et mesuré |

|

11 |

Réduire le gaspillage alimentaire, d'ici 2025, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la distribution alimentaire et de la restauration collective et, d'ici 2030, de 50 % par rapport à son niveau de 2015 dans les domaines de la consommation, de la production, de la transformation et de la restauration commerciale |

Non mesurable |

|

66 |

Atteindre un taux de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique pour boisson de 77 % en 2025 et de 90 % en 2029 |

Mesurable et mesuré |

|

66 |

Réduire de 50 % d'ici 2030 le nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boissons mises sur le marché |

Mesurable et mesuré |

|

72 |

Consacrer 5 % des contributions reçues par les éco-organismes aux fonds de réemploi et de réutilisation |

Mesurable et mesuré |

|

110 |

Assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière9(*) d'ici 2025 |

Mesurable, mais non mesuré |

Source : Cnec, 2023

2. Les premiers éléments de trajectoire témoignent de difficultés dans l'atteinte des objectifs

Les échéances des objectifs ne permettent pas, à ce stade, d'en dresser un bilan global, puisque le législateur n'a prévu une échéance antérieure à 2025 que pour un seul objectif. Toutefois, l'écart à la trajectoire d'atteinte -- fixée au niveau réglementaire ou dans les cahiers des charges des éco-organismes -- permet d'ores et déjà d'évaluer le réalisme de l'atteinte des objectifs environnementaux.

Certains de ces objectifs dépassent déjà la trajectoire prévue par la loi Agec, ce dont on peut se réjouir. Ainsi, concernant la réduction des déchets en installation de stockage, une forte baisse des déchets mis en décharge est constatée : entre 2010 et 2023, le tonnage s'est réduit de 29 %, alors même que la loi Agec ne prévoyait qu'une réduction de 10 % d'ici 203510(*).

Pour la plupart de ces objectifs, la trajectoire apparaît toutefois à ce stade difficile à tenir.

Les objectifs de prévention des déchets constituent l'axe le plus en retard sur l'échéance. S'agissant de la quantité de déchets, la tendance est à l'augmentation, alors même que la loi Agec de 2020 prévoit une diminution de 15 % de la quantité de déchets ménagers par habitant par rapport à 2010. En 2021, 611 kg de déchets sont collectés par habitant, soit une hausse de 4 % par rapport à l'année de référence 201011(*). Selon les projections de l'association de collectivités territoriales Amorce transmises à la mission, ce chiffre devrait rester stable d'ici 2030, atteignant à cette date 606 kg par habitant.

Les objectifs relatifs au recyclage n'apparaissent également pas en situation d'être atteints. S'agissant du plastique, alors que la loi Agec de 2020 prévoyait de tendre vers 100 % de plastique recyclé en 2025, seuls 28 % des emballages plastiques ménagers sont recyclés en France.

Alors même que l'un des objectifs de la loi Agec était de porter les politiques publiques de l'économie circulaire vers l'amont (sobriété, prévention des déchets, réemploi, réparation) et non plus seulement vers l'aval (recyclage, valorisation, réduction de l'enfouissement), il apparaît paradoxalement que seul l'objectif le plus en aval de la réduction de l'enfouissement est en passe d'être atteint.

L'évaluation de l'atteinte des objectifs qualitatifs tend également à renforcer le constat de difficultés dans l'atteinte des objectifs de la loi Agec de 2020.

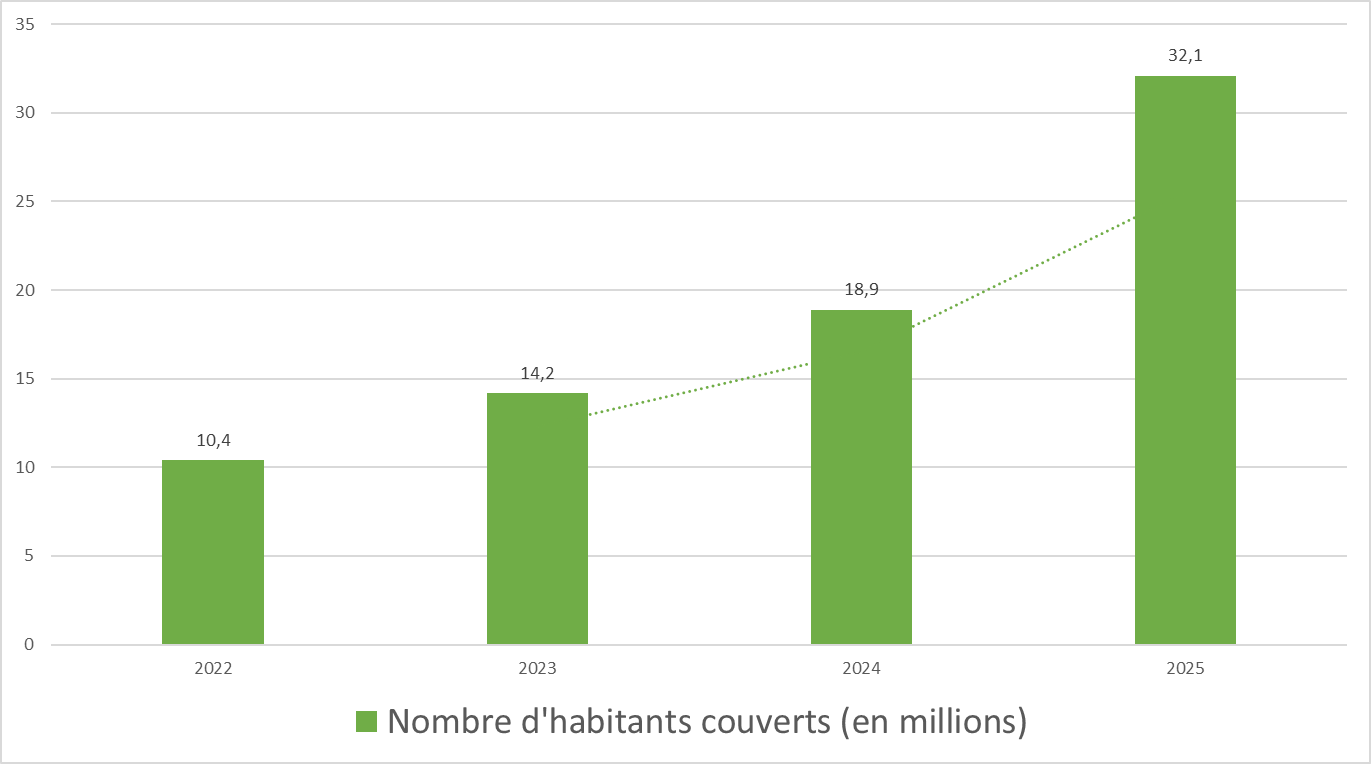

L'article 88 de la loi Agec a ainsi fixé un objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets à la date du 31 décembre 2023. Pourtant, au 1er janvier 2025, l'Ademe estime que seul environ un français sur deux -- soit 32 millions d'habitants -- est desservi par une solution pour ses biodéchets.

Couverture de la population en tri à la source des biodéchets

Source : CATDD, à partir des données de la direction générale de la prévention des risques (DGPR)

3. En dépit de ces difficultés, la définition de ces objectifs a permis une prise de conscience

Les auditions des rapporteurs ont permis de constater une certaine unanimité de la part des acteurs entendus quant à la prise de conscience permise par les objectifs environnementaux ambitieux de la loi Agec de 2020.

D'une part, l'accent mis sur la prévention des déchets a conduit, dans toutes les filières, à une réflexion sur les possibilités de réemploi et de réparation, qui n'était pas systématique dans toutes les filières REP. Même si les objectifs ne sont à ce stade pas atteints, une réflexion globale sur les opportunités de développement de ces pratiques est ainsi de plus en plus développée.

D'autre part, les objectifs transversaux de la loi Agec de 2020 ont permis un rattrapage des filières économiques moins avancées sur ce sujet. Par exemple, pour le secteur du bâtiment, l'article 72 de la loi Agec de 2020 a conduit à la création en 2023 d'une filière REP, dite « Produits et matériaux de construction du bâtiment » (PMCB). Deux ans plus tard, la plupart des objectifs fixés pour cette filière REP sont loin d'être atteints. Toutefois, la loi a permis des avancées : la création de points de collectes disponibles pour tous les détenteurs de déchets sur tous les canaux de reprise (points de proximité, entrepôts, chantiers) et la sensible amélioration des quantités collectées et recyclées pour certaines matières comme le plâtre ou le verre12(*).

Les filières à responsabilité élargie des producteurs

Le principe de REP, introduit en France par la loi du 15 juillet 1975 précitée et dans l'Union européenne (UE) par la directive-cadre déchet de 200813(*), constitue une application du principe « pollueur-payeur », en transférant la responsabilité de la prévention et de la gestion des déchets aux producteurs : ce principe est aujourd'hui fixé au I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

L'essentiel des producteurs s'acquitte collectivement de cette obligation en mettant en place des éco-organismes dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation. Ils versent à cet éco-organisme une contribution financière appelée écocontribution14(*).

Les éco-organismes, agréés par les pouvoirs publics15(*) pour une durée maximale de six ans renouvelables, doivent répondre aux objectifs fixés par le cahier des charges annexé aux arrêtés portant cahier des charges des éco-organismes de la filière REP.

Avant la loi Agec, il existait douze filières REP, aujourd'hui mentionnées à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement16(*). La loi Agec a complété cette liste par dix nouvelles filières, créées ou devant être créées entre 2021 et 202517(*).

En plus du quasi-doublement des filières intégrées, la loi Agec a largement modifié le régime des filières REP pour le rendre plus robuste. Elle a notamment aggravé les sanctions associées (art. L. 541-9-5 et L. 541-9-6 du code de l'environnement), en instituant une instance de gouvernance - la commission interfilières REP - et une instance de supervision des filières - la direction de supervision des filières REP au sein de l'Ademe, ou encore en renforçant la modulation des écocontributions.

Plus généralement, comme l'a relevé France Industrie dans son audition, la loi Agec de 2020 a permis de faire de l'économie circulaire un sujet pour tous les acteurs économiques, et plus seulement pour les gestionnaires de déchets. Selon l'expression utilisée par le Cnec, la loi Agec de 2020 aurait ainsi constitué un « coup de pied dans la fourmilière »18(*).

In fine, comme l'a souligné un éco-organisme de la filière REP PMCB, « les objectifs sont faits pour être challengeant et ambitieux »19(*), et les difficultés actuellement rencontrées dans leur atteinte quatre ans plus tard paraissent être révélatrices de l'ambition du législateur plutôt que d'un échec de la loi.

* 1 Représentants de la Commission européenne et de la Représentation permanente de la France auprès de l'UE.

* 2 L'écocontribution est une somme versée par les producteurs, importateurs ou distributeurs de produits aux éco-organismes chargés d'organiser la gestion des déchets liés à ces produits, dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP).

* 3 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 4 Un éco-organisme est une structure agréée par les pouvoirs publics, généralement à but non lucratif, chargée de mettre en oeuvre la responsabilité élargie du producteur (REP) dans une filière donnée. Il organise la collecte, le tri, le recyclage ou le traitement des produits en fin de vie, en mutualisant les obligations des producteurs qui financent ces actions via des écocontributions.

* 5 Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux

* 6 Discours de politique générale d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale du 12 juin 2019.

* 7 Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets.

* 8 Rapport du groupe de travail n° 7 « Évaluation » du Cnec de 2023, par Dominique Mignon et Matthieu Glachant.

* 9 La valorisation matière désigne le processus par lequel les déchets sont transformés pour être réintroduits dans un cycle de production sous forme de matières premières secondaires. Cela implique principalement le recyclage, c'est-à-dire la transformation de déchets (plastiques, métaux, papiers, etc.) en matériaux réutilisables.

* 10 Source : réponse de la DGPR au questionnaire.

* 11 Source : Ademe.

* 12 Source : réponse de Valobat au questionnaire des rapporteurs.

* 13 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

* 14 Les producteurs peuvent, de manière dérogatoire, mettre en place un système individuel de collecte et de traitement agréé, lorsque leurs produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, lorsqu'ils assurent une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'ils disposent d'une garantie financière en cas de défaillance (I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement).

* 15 L'autorité administrative d'instruction des demandes d'agréments est constituée par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie, auprès desquels le dossier de demande d'agrément doit être déposé. La commission interfilières REP, instance de gouvernance des filières, rend un avis sur les projets de cahiers des charges qui fixent le cadre et les objectifs de chacune des filières et sur l'agrément des éco-organismes.

* 16 Les équipements électriques et électroniques (DEEE) (au 5°) ; les piles et accumulateurs (au 6°) ; les véhicules hors d'usage (VHU) (au 15°) ; les emballages ménagers (au 1°) ; les papiers imprimés et les papiers graphiques (au 3°) ; les éléments d'ameublement (DEA) (au 10°) ; les produits textiles, linges de maison et chaussures (au 11°) ; les produits chimiques ménagers (DDS) (au 7°) ; les pneumatiques (au 16°) ; les bateaux de plaisance ou de sport (au 18°) ; les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement (DASRI) (au 9°) et les médicaments à usage humain (au 8°).

* 17 Les emballages professionnels (2025), y compris les emballages utilisés par les professionnels de la restauration (2023) (au 2°) ; les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (2022) (au 4°) ; les jouets (2022) (au 12°) ; les articles de sport et de loisirs (2022) (au 13°) ; les articles de bricolage et de jardin (2022) (au 14°) ; les huiles minérales ou synthétiques (2022) (au 17°) ; les produits du tabac (2021) (au même 19°) ; les gommes à mâcher (les chewing-gums) (2024) (au 20°) ; les textiles sanitaires à usage unique (2024) (au 21°) et les engins de pêche contenant du plastique (2025) (au 22°).

* 18 Source : réponse du Cnec au questionnaire des rapporteurs.

* 19 Source : réponse de Valobat au questionnaire des rapporteurs.