C. PALETTE, CARTON, PELLETS : TROIS USAGES DU BOIS ET AUTANT DE LEVIERS DE RELOCALISATION ET DE SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE

1. Palette : un levier mésestimé de contrôle de la chaîne logistique et de souveraineté industrielle pour la France

a) De bonnes performances commerciales de la France sur cet usage du bois coeur de gamme

(1) Un secteur très concurrentiel dans laquelle la France maintient 75 % d'autoapprovisionnement

À la différence des secteurs de l'ameublement et de la papeterie, la France enregistre de bonnes performances commerciales sur le segment coeur de gamme qu'est l'emballage bois.

Le secteur, qui représente 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, se répartit entre trois sous-segments : la palette (plus de 2 Md€), l'emballage industriel (600 M€) et enfin l'emballage léger (un peu plus de 300 M€). Au total, près de 18 000 ETP, sur l'ensemble du territoire, et pas moins de 25 % des sciages réalisés chaque année en France (200 Mm3 de bois) seraient liés à cette activité, pourtant peu visible dans le quotidien des Français.

Sur environ 200 millions de palettes sur le marché en France, près de 150 sont fabriquées neuves ou reconditionnées en France, environ 50 étant importées, notamment d'Europe de l'Est (y compris de l'Ukraine jusqu'à un passé récent).

Ces chiffres peuvent s'interpréter comme le témoignage de ce que le maintien d'un tissu industriel dans la fabrication de masse sur un marché européen très compétitif, de « centimiers », reste possible.

La répartition des coûts de revient entre la palette neuve et la palette reconditionnée diffère assez largement :

- pour la palette neuve, environ 70 % du coût est lié à la matière première - essentiellement des résineux, mais également souvent du peuplier, notamment pour le dé des palettes -, 20 % à la main-d'oeuvre et le reste aux charges annexes (fiscalité, assurance, etc.) ;

- pour la palette reconditionnée, le poids de la matière première tombe à 20 ou 30 % des coûts, tandis que la main-d'oeuvre en vient à représenter 50 % des coûts.

(2) Un segment qui a su trouver sa place dans la filière bois malgré un manque de considération et des tensions sur l'approvisionnement

L'activité de fabrication de palette s'est développée en France quand bien même elle a longtemps été perçue comme le « parent pauvre de l'industrie du bois et du sciage » voire, comme va jusqu'à le dire Jean-Pascal Archimbaud, président de la Fédération nationale du bois et lui-même un des premiers fabricants de palettes en France, comme un « métier de `beauf', pas très noble ». Ce défaut de considération se retrouverait dans les cahiers des charges des appels à projets successifs depuis 2020, qui auraient peu bénéficié au bois d'industrie et, plus spécifiquement, aux entreprises fabriquant de la palette, les pouvoirs publics misant davantage sur le bois d'oeuvre et son coproduit, le bois-énergie, qui ne représente que 15 à 20 % des sciages en France.

Les performances de la France en matière de fabrication de palette ont-elles pour revers nos médiocres performances en matière de valorisation de la ressource de qualité bois d'oeuvre ? À en croire le scieur Pierre Piveteau, spécialisé dans la construction, les bonnes performances commerciales de la France en matière de palettes pourraient bien être aussi le reflet de trop faibles performances en matière de production de bois pour la construction. Il s'agirait selon lui de la contrepartie d'un retard de la France par rapport à l'Allemagne sur les bois techniques de construction (ossature bois, lamellé-collé, etc.) utilisés dans la construction, que la France gagnerait à développer davantage que le bois d'emballage, pour capter plus de valeur ajoutée sur le territoire national. Le think tank I4CE considère également que « la diversification des ressources mobilisées pour les emballages, en utilisant aussi des résineux de petit diamètre et des feuillus, permettrait de libérer des résineux de diamètre moyen pour des usages à plus longue durée de vie ».

La rapporteure Anne-Catherine Loisier rappelle toutefois que ni les propriétaires ni les scieurs n'ont d'intérêt économique à sous-valoriser des ressources d'une telle qualité. Aussi, à ses yeux, le rôle de l'Office national des forêts dans la commercialisation prémunit la forêt publique - domaniale et communale - de tels mésusages de la ressource. La petite propriété forestière, surtout dans les régions où il n'y a pas suffisamment de volumes récoltés pour les intégrer à des contrats d'approvisionnement (par exemple dans le Grand Ouest), pourrait cependant davantage être exposée à ce risque.

Les progrès dans la contractualisation pourraient remédier à cet écueil, et permettraient aussi de sécuriser les approvisionnements des entreprises. La scierie Feidt de Molsheim, visitée par les rapporteurs, a mentionné cette problématique comme étant la plus contraignante pour son développement. L'achat de bois des Vosges par la concurrence allemande, mais aussi le développement de projets de bois-énergie, engendreraient une pression sur les bois de moindre qualité, qui peuvent être achetés à très bon prix pour des usages pourtant moins longs. Ainsi, une sorte de cascade des usages inversée se mettrait en place, qui pourrait expliquer le recours à des bois de meilleure qualité.

b) Trois atouts dans la fabrication d'emballages et notamment de palettes, dont il convient de tirer pleinement parti

(1) Un maillon essentiel de la chaîne logistique et donc un levier de souveraineté

Omniprésente depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans le quotidien des entreprises - 90 % des marchandises transportées dans le monde le sont par palettes -, la palette représente 70 % de l'activité de l'emballage en France.

Il s'agit d'un maillon essentiel de la chaîne logistique, et notamment de la chaîne logistique des produits de première nécessité, dont le caractère stratégique est sans doute sous-estimé, car peu visible. Un exemple caractéristique est celui du statut administratif des palettes lorsque les activités économiques ont été mises à l'arrêt durant la pandémie de Covid-19 : un camion de palettes avait été arrêté au motif que la cargaison n'entrait pas dans la catégorie des produits essentiels, alors que ces palettes étaient destinées... au transport de gel hydroalcoolique. Au-delà de cet exemple ponctuel, la palette est un élément clé pour le transport des productions des industries agroalimentaires.

(2) Un exemple abouti d'intégration verticale et de diversification de l'activité des scieries

À la différence, par exemple, de celle des panneaux, la fabrication d'emballages bois et notamment de palettes a souvent directement lieu sur le site des scieries. Cette intégration verticale permet aux scieurs de capter plus de valeur ajoutée (par exemple en mettant en place des lignes de cloutage) et surtout de réduire les coûts liés aux intermédiaires ou au transport, ce qui est crucial dans cette activité très concurrentielle. Ainsi, 80 % des fabricants de palettes neuves maîtrisent l'ensemble de la chaîne de valeur, un certain nombre d'entre elles ajoutant même à leur activité de sciage-palette celle de l'exploitation forestière - c'est le cas par exemple, dans le domaine de l'emballage industriel, de la société NS Gerbois en Haute-Saône.

Témoignage de cette intégration, c'est désormais la Fédération nationale du bois (FNB) et plus particulièrement sa commission emballage qui représente les deux sous-segments de la palette et de l'emballage léger. Pour les emballages industriels (caisserie), le Syndicat de l'emballage industriel et de la logistique associée (Seila) reste, lui, indépendant.

Cette maîtrise d'un segment de plus de la chaîne de valeur permet d'abord aux scieries concernées, souvent de taille moyenne - moins de 50 employés, moins de 20 000 m2 de bois scié, 5 à 10 M€ de chiffre d'affaires - de capter un peu plus de valeur ajoutée, quand bien même le prix moyen d'une palette ne se situe qu'autour de 12 euros.

Elle est également source de progrès dans le rendement matière (taux de planche à partir d'un bois rond) et permet, autrement dit, de faire plus de planches avec moins de bois.

Cette maîtrise est aussi source d'innovation. Outre le marché de la palette standard, aux marges réduites car très concurrentiel, le produit étant écoulé dans le cadre d'appels d'offres européens, les entreprises françaises ont beaucoup investi le sur-mesure (tailles et caractéristiques spécifiques) pour répondre aux attentes de clients. La relation humaine établie entre le fournisseur de palettes et l'industriel qui en a l'usage est, dans ces marchés de niche, un élément plus important. 'Ce lien de confiance tranche avec les relations avec les gros donneurs d'ordre, qui ne respectent pas toujours la loi de modernisation de l'économie sur les délais de paiement, entraînant des problèmes de trésorerie récurrents pour les fournisseurs concernés.

Scieries - emballage bois : mêmes combats

Les fabricants d'emballages industriels étant en grande majorité des scieurs, ils sont par ailleurs confrontés aux obstacles auxquels fait face la première transformation (cf. infra, partie III) : coût de l'énergie, difficultés d'assurabilité des sites de production, normes environnementales et de sécurités aux coûts prohibitifs demandées par les Dreal, problèmes d'accès au financement pour des investissements très capitalistiques. Au sujet des normes incendie, la famille Feidt, à Molsheim, dont la scierie a pourtant subi un incendie au début des années 2000, s'est montrée particulièrement affectée par les obligations anti-incendie jugées disproportionnées qui leur ont été imposées pour l'un de leurs entrepôts de stockage de bois (mur anti-incendie).

Les conflits de voisinage - poussières, bruits - sont une problématique récurrente, pour des groupes qui se sont bien souvent développés à partir de petits ateliers de sciage ou de rabotage au coeur de villages. La scierie Lamarque, dans le Lot-et-Garonne, a connu une fermeture administrative de six mois pour nuisances sonores en 2023.

(3) Une filière pionnière du réemploi, du reconditionnement et du recyclage

En matière de réemploi, une palette peut être réutilisée jusqu'à sept ou huit fois, ce qui allonge d'autant sa durée de vie et réduit considérablement son empreinte carbone.

Cela fait par ailleurs plus de trente ans que les palettes sont reconditionnées. Cette opération désormais bien maîtrisée par la filière permet de réduire les coûts de revient et d'amortir sur une durée plus longue les coûts de fabrication. 70 % des palettes mises sur le marché sont réemployées (réparées ou recyclées).

La filière est aussi vertueuse sur le plan du recyclage. À titre d'exemple, les dés - partie centrale de la palette - peuvent être constitués de bois aggloméré, permettant d'utiliser de la matière pouvant sinon être destinée à des usages énergétiques.

Une responsabilité élargie du producteur « emballages industriels et commerciaux » est entrée en vigueur en 2025, mais elle semble moins poser de difficultés à la filière que la REP produits et matériaux de la construction et du bâtiment.

Il y aurait déjà en effet 20-25 % de bois recyclé en moyenne dans une palette (dans le dé en particulier).

Le prix moyen d'une palette recyclée serait autour de 6 euros, soit deux fois moins cher qu'une palette neuve.

2. Papier, carton : relocaliser la papeterie, premier poste de déficit commercial en produits bois, qui a entamé une transformation vertueuse

a) Une industrie internationalisée, qui procède à des arbitrages sur les choix de localisation en prêtant attention aux coûts de production, notamment de l'énergie

(1) Une industrie à capitaux étrangers, dans laquelle la France est très déficitaire

Les papetiers ne sont pas représentés au sein de l'interprofession France Bois Forêt, mais disposent de leur propre organisation, Copacel. Au sein de la filière bois, les acteurs ont une nette conscience que ce secteur est détenu en majeure partie par des capitaux étrangers et ne manquent pas de le rappeler, pour souligner qu'elles répondent à des logiques différentes des scieries, plus financières, moins ancrées dans les territoires.

En audition devant la commission des affaires économiques, le président de la Fédération nationale du bois a rappelé les circonstances historiques ayant conduit au passage sous pavillon étranger de plusieurs sites, avec l'exemple des papeteries de Facture et de Tartas, nationalisées en 1981 et placées sous l'égide de Saint-Gobain, avant que cette branche papetière, non viable, soit « vendue à un petit groupe irlandais, Smurfit, qui est devenu aujourd'hui un leader européen du papier-carton. [...] Ainsi [avec ce secteur et celui du panneau], nous avons perdu la maîtrise d'une part essentielle de notre industrie lourde de transformation du bois, celle qui valorise les bois de trituration, les bois secondaires et les plaquettes de scierie. »

Le secteur des pâtes à papier, papiers et cartons représente, devant celui de l'ameublement (- 3,5 Md€), le principal poste de déficit commercial pour les produits fabriqués à base de bois, avec en 2023 un solde négatif de 4 Md€. Depuis de nombreuses années, c'est donc, à lui seul, près de la moitié du déficit commercial total de la filière, et environ 4 % du déficit commercial de la France. La France est importatrice nette de pâte vierge, mais aussi de produits finis (papier blanc, papiers techniques, papiers hygiéniques, emballage).

En l'espèce, ce n'est pas tant parce que l'industrie papetière française était trop propre qu'elle n'était pas parvenue à maintenir sa production sous pavillon français. Elle demeurait alors, en France et ailleurs, une industrie lourde, très consommatrice en ressources naturelles. C'est plutôt que l'industrie papetière s'est, depuis lors, et majoritairement en dehors du territoire national, considérablement transformée - coproduction d'énergie, utilisation de matière première recyclée - pour devenir plus propre. Elle continue par ailleurs de représenter plus de 60 000 emplois. Cela rend pour la France la relocalisation de la papeterie d'autant plus stratégique.

(2) Une attention portée à l'attractivité du site de production France en général et à l'énergie en particulier

Le commerce international est limité par le coût du transport, qui représenterait rapidement une part disproportionnée des coûts de revient - la papeterie étant une industrie de volume et de « centimier », davantage qu'une industrie à haute valeur ajoutée. Le déficit de la France provient donc de ses échanges intra-européens et notamment avec l'Allemagne. Cela souligne d'autant plus cruellement le défaut de compétitivité du site de production France.

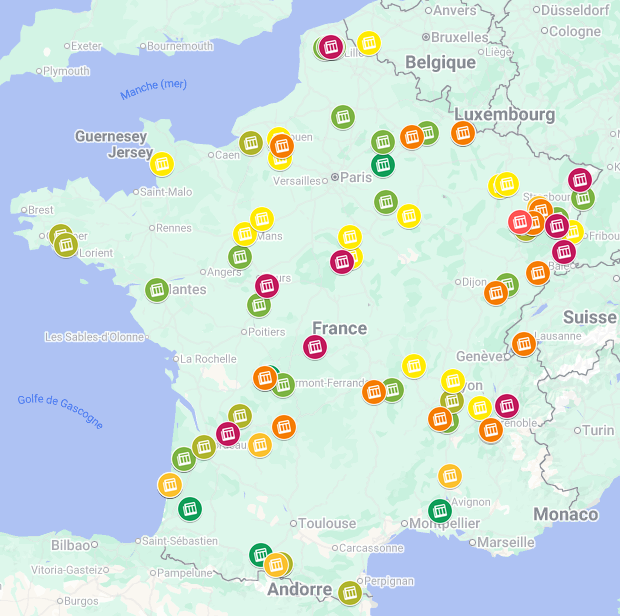

L'industrie papetière étant très capitalistique et très concentrée (79 sites en France, cf. cette carte), elle prête une attention marquée aux coûts de production, et procède donc à des arbitrages réglementaires.

Source : Copacel

Les industries à forte intensité énergétique - dont les usines de pâte et de papier - sont dans le coeur de cible du Clean Industrial Deal publié en février 2025, visant à la relocalisation industrielle, notamment par une simplification des autorisations environnementales. Elles sont également dans le coeur de cible d'opérations telles que Choose France, l'enjeu de ce secteur n'étant pas tant la densification du tissu industriel que l'attractivité d'un grand site de production.

L'énergie représente une part non négligeable du coût de revient d'une tonne de pâte, en particulier pour les sites qui sont alimentés par du papier recyclé. La fin programmée de l'Arenh était donc un motif d'inquiétude pour la filière. Son remplacement par le Contrat d'approvisionnement pluriannuel nucléaire (CAPN), ciblant les électro-intensifs à partir du 1er janvier 2026, est de nature à donner de la visibilité aux investisseurs, qui comparent la situation française à celle de l'Allemagne ou de la Belgique.

Recommandation n° 5 : définir un cadre post-Arenh attractif pour la compétitivité énergétique du site de production France en général, et des papeteries et usines de pâte à papier en particulier.

b) Une industrie lourde qui a connu plusieurs transformations vertueuses de ses procédés et est devenue multiproduit

(1) Une industrie lourde devenue exemplaire en matière de coproduction d'énergie

Visitée par les rapporteurs, l'usine Blue Paper est désormais un producteur d'énergie à part entière. Depuis 2019, alimente 100 % de son séchage vapeur en combustibles issus de ses propres déchets, remplaçant deux chaudières gaz, qui ne sont maintenues que par sécurité. Elle dispose d'une unité de méthanisation, d'une unité de cogénération.

Ce modèle permet à la fois de réduire les coûts de revient, mais il comporte également des cobénéfices en termes climatiques, comparé à l'utilisation du gaz.

Par ailleurs, les résidus de la fabrication de papier (liqueurs noires, refus de criblage, boues) font l'objet de recherches pour leur valorisation, en tant que coproduit, en usage énergétique (recherches sur des carburants d'aviation du futur valorisant ces déchets).

(2) Des usages tirés par le carton d'emballage, au risque bientôt de surcapacités ?

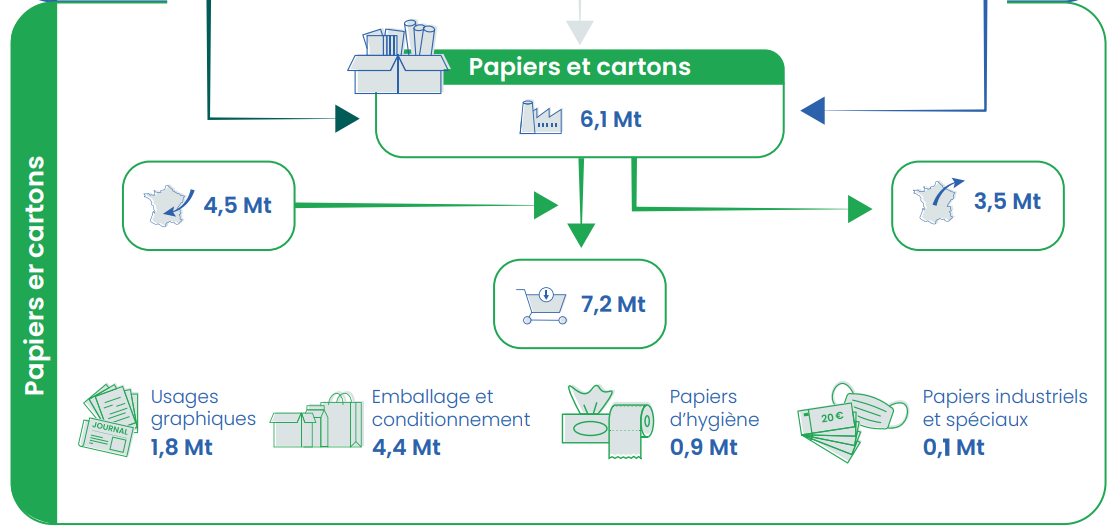

L'industrie papetière est, aujourd'hui plus que jamais, multiproduit : cartons plats, papiers pour emballage souple, papiers pour ondulé, papiers d'hygiène, papier journal, papiers d'impression-écriture, papiers industriels et spéciaux, pâtes de cellulose.

Depuis les années 2000, la croissance du e-commerce a soutenu la croissance des emballages et du conditionnement, qui représentent aujourd'huiun tonnage consommé 2,5 fois plus élevé que celui des papiers graphiques.

Source : rapport statistique 2023 de Copacel

L'usine Stracel (Strasbourg Cellulose), rachetée par un Belge et un Allemand pour être renommée Blue Paper, a fait l'objet d'une conversion totale de sa presse, passée en 2013 du papier magazine au papier pour ondulé (PPO) - la couche interne comme les couches externes étant fabriquées à peu de choses près selon le même procédé.

Dans ce cas, de façon intéressante, la production est verticalement intégrée, puisqu'à peu près 40 % de la production de papier pour ondulé sur ce site est destiné à l'approvisionnement des deux groupes actionnaires de l'entreprise. Pour autant, ces sites de cartonnage sont situés en Belgique et en Allemagne, et non France, ce qui témoigne de la difficulté à soutenir la concurrence sur l'ensemble des maillons de la chaîne.

Par ailleurs, la conversion d'une machine de l'usine Norske Skog de Golbey dans les Vosges en 2025 fait craindre aux acteurs établis le risque de surcapacités dans la région, avec la possibilité d'une baisse du prix de vente.

(3) Une filière qui s'approvisionne désormais aux deux tiers en papier recyclé, pour un tiers seulement de bois

En 2024, deux tiers des fibres utilisées par l'industrie française proviennent de papiers-cartons recyclés (PCR), soit davantage que la moyenne européenne. La filière papetière s'est donc, en apparence, en grande partie extraite de la filière, de ses problématiques d'approvisionnement et de flux matière.

Elle dépend de deux responsabilités élargies du producteur (REP), l'une sur les emballages ménagers, l'autre sur les papiers graphiques, qui ont depuis 2023 fusionné, une nouvelle devant bientôt s'ajouter (textiles sanitaires à usage unique).

Pour autant, le tiers restant tient une place importante dans la filière. Ainsi, le rayon d'approvisionnement de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, s'étend sur une grande partie de la France. Sa mise en redressement judiciaire, en 2020, suscitant les craintes de nombreux propriétaires forestiers, a montré la dépendance de la filière à une telle usine pour la valorisation du petit bois, destiné à la trituration.

En outre, pour les sites alimentés en fibre vierge, le coût de revient reste dépendant à 70 % du coût de la matière première, c'est-à-dire du bois. C'est ce qui explique qu'historiquement les papeteries exerçaient également des activités d'exploitation forestière, comme l'entreprise Sylvamo dans le massif des Landes de Gascogne. Dans le cas de la fibre vierge, la papeterie prête une attention particulière à la certification des parcelles dont est issu le bois.

3. Pellets : une solution réaliste, car peu onéreuse, de transition énergétique pour les ménages

a) Une fraction encore très réduite du bois énergie, qui combine économie circulaire et haut rendement énergétique

Matériau longtemps privilégié pour se chauffer (en atteste par exemple la pratique de l'affouage, remontant au Moyen Âge), le bois ou biomasse solide reste aujourd'hui en France la première énergie renouvelable dans un contexte où la chaleur (qui représente 45 % de la consommation d'énergie en France) demeure carbonée aux deux tiers.

Au total, 7 millions de foyers ont recours au chauffage bois individuel ainsi qu'un équivalent de 1 million de foyers en collectif (foyers ouverts, poêles à granulés ou à bûches, chaudières à granulés ou à bûches), à quoi il faut ajouter un développement important des usages par les entreprises ou les collectivités (unités biomasse dans l'industrie, réseaux de chaleur...), représentant désormais un tiers de la consommation primaire de bois énergie5(*).

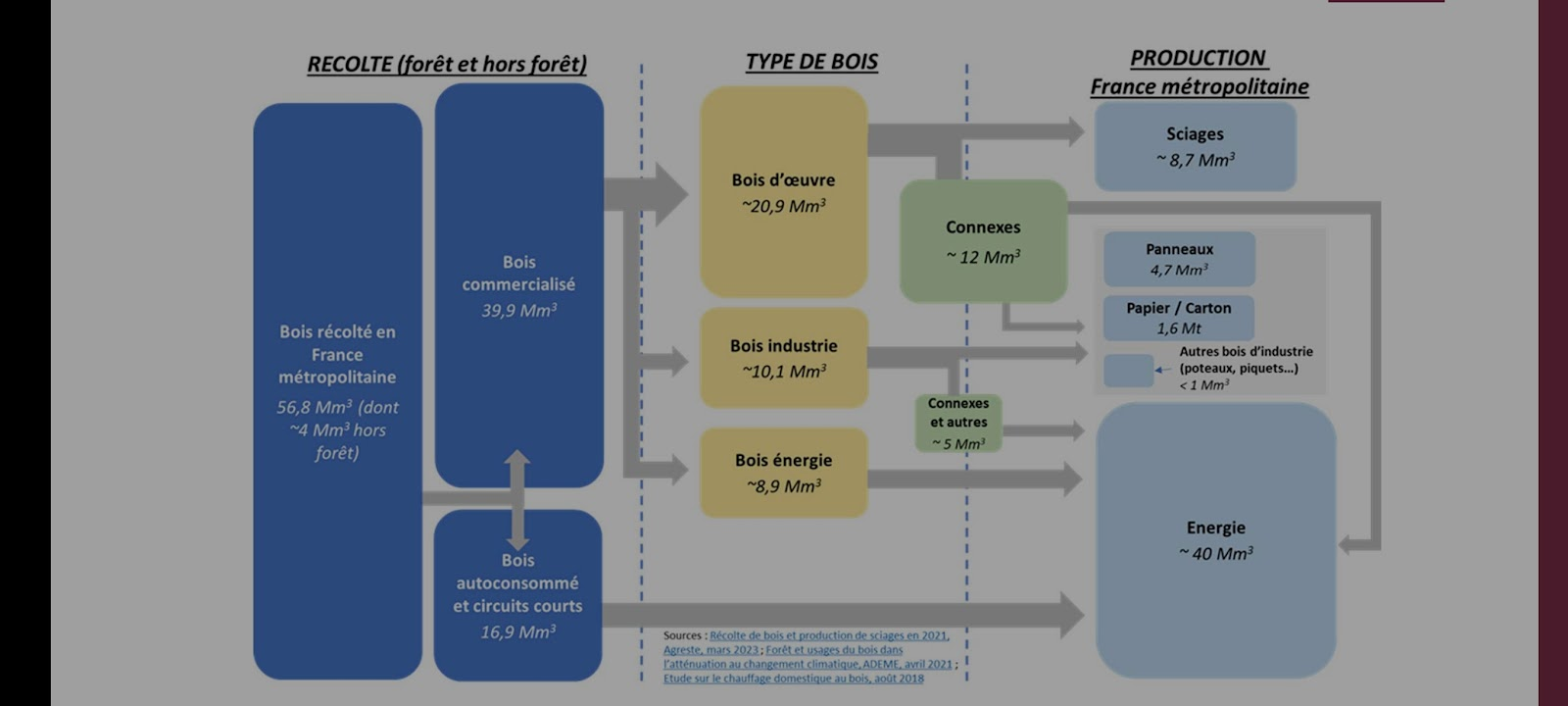

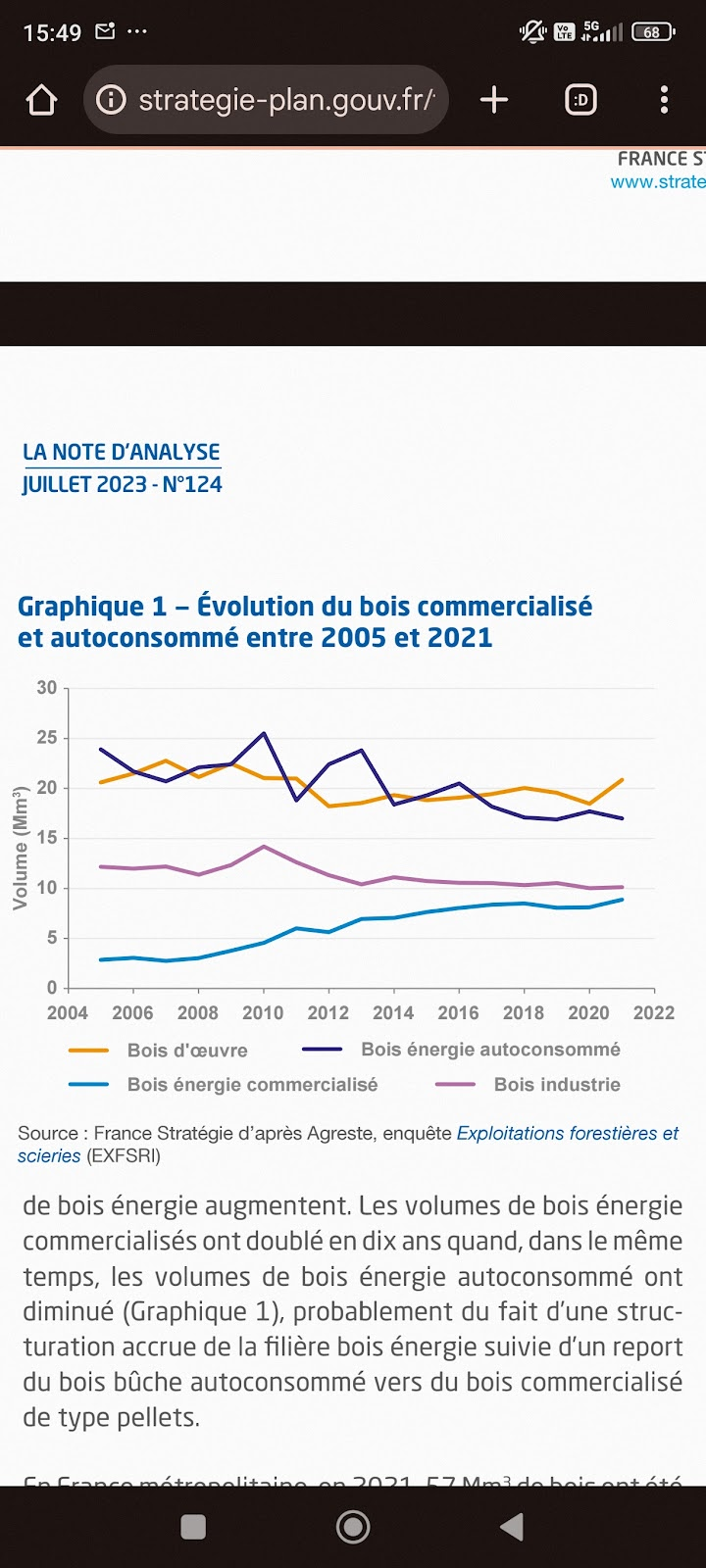

L'usage énergétique du bois représente de loin la majeure partie des débouchés des 57 millions de m3 de bois prélevés par an en France (39 Mm3 de bois, soit 68 % de ce total selon le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan) si l'on additionne le bois énergie autoconsommé, échappant aux circuits de commercialisation (17 Mm3, soit 30 % du bois prélevé), les coproduits du sciage (10 Mm3, soit 18 %), le bois énergie prélevé pour être commercialisé en tant que tel (9 Mm3, soit 16 %) et les coproduits du bois d'industrie (3 Mm3, soit 5 %) (cf. graphique ci-dessous).

La tendance à la substitution du bois énergie autoconsommé (passé de 24 à 17 Mm3 par an) par le bois énergie commercialisé (passé de 3 à 9 Mm3 par an) est notable depuis le début des années 2000, signe d'une filière en voie de professionnalisation et de structuration (cf. graphique ci-dessous).

Source : Haut-Commissariat à la stratégie et au plan

Le bois peut être utilisé comme combustible sous trois formes :

Ø le bois bûche (commercialisé ou autoconsommé), qui représente environ deux tiers des volumes de bois énergie, essentiellement pour des usages domestiques ;

Ø les plaquettes forestières (ou bois déchiqueté), qui constitue entre un cinquième et un quart des volumes, essentiellement pour des usages dans le tertiaire ou l'industrie ;

Ø et les granulés (ou pellets), qui représentent environ un cinquième des volumes de bois énergie, pour des usages essentiellement domestiques - l'exemple britannique de conversions de centrales électriques du charbon à la biomasse, qu'il a été envisagé de suivre pour la centrale de Cordemais, a été écarté pour des raisons techniques (cf. partie III, infra).

Cette dernière technologie est en plein développement et demeure largement minoritaire, comparée notamment au bois bûche. Elle permet de valoriser des coproduits du sciage, qui sont compactés sous forme de granulés - selon une technique assez simple empruntée à la production de granulés pour l'alimentation animale. Elle a pour avantage d'être une énergie dense, avec un faible taux d'humidité, et donc un pouvoir calorifique important.

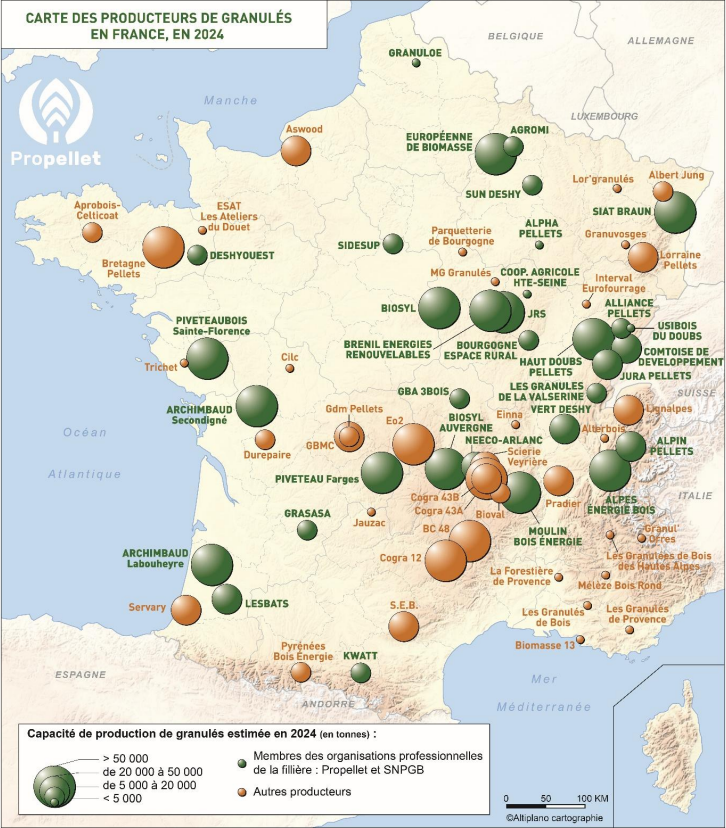

Il existe trois types de producteurs de granulés en France :

- les scieurs, qui ont pour avantage de disposer de la matière première (60 % du volume) ;

- les indépendants, qui se fournissent en sciure et copeaux au fil de l'eau (plus de 30 % du volume) ;

- les coopératives agricoles, hors saison agricole, afin d'optimiser le temps de fonctionnement de leurs machines destinées à l'aliment pour bétail (moins de 10 % du volume).

Une part importante de la production de granulés semble concentrée dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, dans lesquelles les sciages sont importants. Au total, vingt-deux sites présentent une production supérieure à 50 000 t de granulés en 2024, certains sites étant plus proches des 200 000 t (les deux sites de scieries Piveteaubois) ou de 100 000 t (les deux sites de scieries Archimbaud, le site de Brenil géré notamment par la scierie Fruytier).

Source : Propellet

Une décomposition approximative des coûts de revient des producteurs de pellets, fournie par Propellet, est la suivante :

- 50 % dans la matière première ;

- 20 % dans l'énergie ;

- 10 à 15 % dans le conditionnement des granulés ;

- et 15 à 20 % dans la main-d'oeuvre, l'amortissement et la maintenance.

Cette répartition peut cependant varier, principalement en fonction de deux facteurs : d'une part, l'évolution conjoncturelle du coût de la matière première et, d'autre part, la typologie des sites de production telle que présentée ci-dessus.

b) Une technologie à encourager, notamment en zone peu dense et en substitution aux appareils peu performants, au fioul ou au gaz

Pour son potentiel de substitution aux énergies carbonées et importées que sont le fioul et le gaz, le bois énergie en général et le pellet en particulier ont fait l'objet d'un soutien public important, au travers du fonds chaleur et de MaPrimeRénov'. Les appareils seraient par ailleurs davantage fabriqués en France que les pompes à chaleur.

Le bois énergie cumule ainsi plusieurs avantages, le premier d'entre eux étant son faible coût, de l'ordre de trois fois inférieur à l'électricité pour le pellet. De ce fait, il est une solution réaliste de transition énergétique pour les ménages, qui présente en outre un coût d'abattement de la tonne de CO2 réduit.

La rapporteure Anne-Catherine Loisier insiste sur le fait que les pompes à chaleur ne sont pas nécessairement une solution optimale dans tous les contextes du point de vue du pouvoir d'achat et de l'efficacité énergétique, notamment pour de grands bâtiments connaissant une forte amplitude de température.

Il s'agit en outre d'une source d'énergie flexible, pouvant être stockée, dont l'utilisation permet l'effacement des pointes de consommation électrique.

Après avoir fait l'objet d'un soutien public important au travers notamment de MaPrimeRénov', l'installation d'appareils de chauffage bois a subi en 2024, en huit mois, deux diminutions successives de ces aides, de 30 % chacune (c'est-à-dire de 50 % au total par rapport à la situation de départ).

Les rapporteurs conviennent que la mobilisation de l'outil EnR'Choix développé par l'Ademe devrait être systématisée pour établir, au cas par cas, quelle est la meilleure option.

En revanche, cette baisse des aides, qui s'explique par des considérations budgétaires mais également par des préoccupations des pouvoirs publics pour le bouclage biomasse (cf. partie III, infra), traduit aux yeux des rapporteurs une priorisation défaillante des projets de biomasse chaleur.

La baisse des aides MaPrimeRénov' est préjudiciable pour la filière, qui s'était organisée pour soutenir une demande croissante - les appareils sont en grande partie fabriqués en France -, car, comme elle l'indique, l'aide permet de « déclencher le geste de rénovation pour les ménages modestes et très modestes ». Il résulte de cette révision des barèmes que le bois est désormais désavantagé par rapport aux pompes à chaleur. Or, comme ces dernières, le bois affiche un coût d'abattement de la tonne de CO2 évitée très avantageux.

Deux critiques récurrentes ont cependant contribué à affaiblir le soutien public à la filière bois énergie. Il convient de les nuancer.

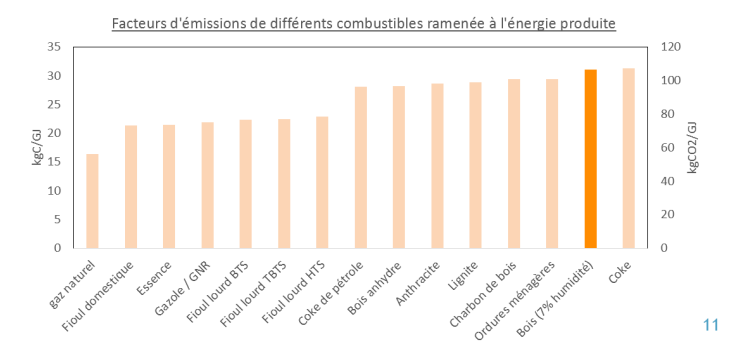

La première a, précisément, trait aux émissions de CO2 liées au bois énergie. Cette source d'énergie bénéficie d' une convention comptable en vertu de laquelle les émissions liées à la combustion du bois sont imputées au secteur Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie (UTCAFT) et non au secteur énergétique. Pour autant, l'efficacité énergétique du bois, même séché, est moins bonne que celle de combustibles fossiles.

Source : annexe au rapport Secten du Citepa (2020)

L'avantage majeur du bois énergie est que le carbone qu'il contient est dit « biogénique », par opposition au carbone « fossile », c'est-à-dire qu'il est produit par des cycles plus courts. Ainsi, bien que le puits de carbone forestier ait fortement diminué depuis 2010, et bien que 48 % du bois énergie soit issu de la gestion forestière (par opposition au bois bocager et aux coproduits de l'industrie ou au bois fin de vie), « la pertinence de la valorisation énergétique des bois issus d'éclaircies [...] est facilement démontrable, car il s'agit de co-produits de l'activité sylvicole », comme l'indique le Citepa. L'amélioration du rendement énergétique des nouveaux appareils a en outre pour conséquence de réduire progressivement les besoins en bois pour une même quantité d'énergie produite.

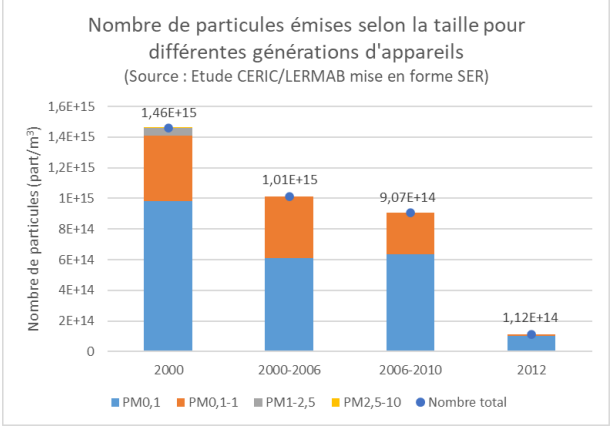

La seconde critique a trait à l'impact de la combustion du bois sur la qualité de l'air, qui a notamment été relayé par la presse.

Dans une note transmise aux rapporteurs, le Syndicat des énergies renouvelables (SER) insiste sur le fait que les émissions de particules fines (PM2,5) et ultrafines (PM0,1) ont considérablement diminué pour les appareils commercialisés après 2012, par rapport aux foyers ouverts ou appareils d'ancienne génération. Ainsi, « les foyers ouverts et appareils de plus de vingt ans représentent 30 % du parc installé mais émettent près des trois quarts des PM2,5 », les appareils plus modernes émettant essentiellement des particules ultrafines, et seulement de façon résiduelle des particules fines.

Source : étude fournie par le Syndicat des énergies renouvelables

Ainsi, pour les acteurs du bois énergie, les préoccupations relatives à la qualité de l'air ne doivent pas être un prétexte à l'abandon du soutien à l'équipement en chauffage bois, mais doit au contraire conduire à accélérer le renouvellement des équipements actuels.

C'est fort de ces constats que les rapporteurs appellent à rétablir un soutien plus clair à la conversion des foyers ouverts et poêles à bois anciens, au profit d'appareils plus performants du point de vue de la qualité de l'air, en priorisant les dossiers portant sur des habitations en zone rurale, non raccordées aux réseaux, à enveloppe budgétaire constante.

Recommandation n° 6 : rétablir le taux normal de MaPrimeRénov' pour les appareils à pellets ou à bûche remplaçant du fioul, des foyers ouverts ou des appareils antérieurs à 2012 en zone rurale hors gaz.

* 5 Selon les chiffres clés des énergies renouvelables 2024, 64 % du bois énergie est consommé par le résidentiel, et le reste par la branche énergie (passée de 8 à 22 % entre 2013 et 2023), l'industrie (9 %), l'agriculture (2 %) et le tertiaire (3 %).