C. UNE MOBILISATION DU BOIS EN FORÊT À AJUSTER AU PROFIT D'OBJECTIFS PLUS PERTINENTS DE TRANSFORMATION ET DE PUITS DE CARBONE

1. L'objectif de 10 M de m3 de prélèvements supplémentaires à horizon 2030 n'est ni réaliste, ni pertinent au regard de l'objectif de création de valeur ajoutée

Le programme national de la forêt et du bois (PNFB) 2016-26, qui s'est imposé comme document-cadre de la politique forestière depuis la loi d'avenir de 2014, fixait dans sa première version (2016-2025) un objectif de récolte de 12 millions de mètres cubes supplémentaires de bois en dix ans. Le ministère de l'agriculture et de l'alimentation indiquait alors que « le renforcement de la mobilisation de la ressource [était] un axe structurant du PNFB ».

Or, les années 2018 à 2020 ont été marquées par les sécheresses, qui ont créé un terrain propice aux attaques de parasites tels que les scolytes, conduisant, directement à cause du dépérissement des arbres ou indirectement via des coupes préventives, à mettre sur le marché 6 millions de mètres cubes supplémentaires de bois.

Pour certaines régions, notamment dans le quart nord-est de la France, les objectifs fixés au niveau national par le PNFB, et déclinés au niveau régional dans les PRFB, n'auraient pu être tenus qu'au prix d'une pression excessive sur les écosystèmes forestiers et d'une dégradation du bilan carbone de la forêt.

C'est pourquoi l'article 57 de la loi Climat-résilience demandait une révision à mi-parcours du programme national de la forêt et du bois13(*) (PNFB)... qui n'a finalement jamais eu lieu, en dehors de la publication, par ailleurs, d'une feuille de route pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Bien que la procédure de révision du PNFB, fruit de larges concertations au sein du Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB), soit relativement lourde, une telle révision s'imposait.

Le WWF a suggéré en audition, de façon générale, d'introduire davantage de suivi et de révision à mi-parcours des grands documents d'orientation et grandes trajectoires de la politique forestière

Un regard rétrospectif sur les objectifs précédemment assignés à la politique forestière en termes de prélèvements conduit à appréhender ces trajectoires avec une grande circonspection. Si un horizon mobilisateur est souhaitable, faut-il rappeler qu'en 1978, le rapport Meo-Bétolaud préconisait, déjà, une augmentation de 12 M de m3 de récolte de bois d'oeuvre en dix ans ?

L'interprofession nationale France Bois Forêt a commandé au cabinet Carbone 4 une étude d'ampleur, cofinancée par le Codifab (union professionnelle de l'ameublement en bois) et Copacel (union professionnelle du carton, du papier et de la cellulose) sur la trajectoire carbone de la filière, en termes de puits de carbone forestier, de séquestration et de stockage du carbone dans les produits bois, et de substitution pour le bois-énergie.

Les auteurs de l'étude confirment que le scénario n'a déjà pas été réalisé pour les premières années - ce qui rend d'ores et déjà hors d'atteinte l'objectif fixé à horizon 2030. L'Office national des forêts (ONF) confie également que, s'agissant du moins de la forêt domaniale, déjà plus intensivement exploitée14(*) que le reste de la forêt française - communale ou privée -, les possibilités de récolte supplémentaire paraissent peu plausibles.

Pour la forêt communale et la petite propriété forestière privée, les rapporteurs jugent la prise en compte de l'acceptabilité sociétale de ces prélèvements très insuffisante, si ce n'est négligée, dans la fixation de cet objectif.

Du reste, plutôt qu'un objectif purement quantitatif de prélèvement de bois en m3 ou même de sciages en m3 - ce qui témoigne au moins de l'effort de transformation -, il serait plus approprié de se fixer un objectif de valeur ajoutée créée.

Recommandation n° 19 : ajuster l'objectif de 12 millions de m3 de prélèvement de bois supplémentaire en forêt à horizon 2030 et fixer un objectif plus pertinent de transformation de bois d'oeuvre et de bois d'industrie sur notre territoire, à des fins d'augmentation de la valeur ajoutée.

2. Des besoins d'optimisation du rendement matière et d'allongement de la durée de vie des produits bois pour répondre à la demande

Dans ce contexte de contraintes sur la disponibilité de la ressource (cf. pour plus de détail la partie IV infra), la filière doit donc apprendre à faire « plus de produits avec moins de bois », en progressant dans l'optimisation du rendement matière.

Cette approche implique en parallèle de financer davantage les aménités de l'amont (valorisées à 970 € par hectare et par an, selon le rapport de M. Chevassus-au-Louis de 200915(*)) en massifiant le recours au label bas carbone et aux certifications volontaires pour les absorptions de carbone (CRCF). Le président de la République a précisé, lors d'un conseil de planification écologique début 2025, que « des dispositifs existent et pourraient éventuellement être amplifiés » et a évoqué « la simplification du cadre de la finance durable et le développement de nouveaux instruments pour aider à l'orientation des investissements privés et financements vers l'économie verte ».

À l'aval, le think tank I4CE identifie « des marges de progression pour mieux valoriser les ressources de qualité bois d'oeuvre, en particulier des bois résineux d'un diamètre non standard (petits, gros et très gros diamètres), et des bois feuillus de façon générale, aujourd'hui peu valorisées dans des usages longs pour des raisons de compétitivité ou de méconnaissance technique ».

Cela constitue un défi technique d'ingénieur à relever pour la filière, qui nécessite « un effort industriel important en termes d'investissement dans les outils de transformation et d'innovation sur les débouchés » (I4CE).

Sur le premier point en particulier, la transformation, la modernisation des scieries en général, et en particulier l'équipement croissant de certaines d'entre elles en appareils à rayons X pour évaluer a priori d'éventuels défauts des billes (fentes, noeuds) et ainsi les orienter vers les usages les plus indiqués pour cette qualité, constituent en outre un appui technologique dans cette direction.

Sur le second point, les débouchés, « le développement des produits d'ingénierie (type lamellés-collés, contrecollés...), plus tolérants sur la qualité et la dimension des bois utilisés [...] perme[t] d'intégrer des bois de faible qualité visuelle ou des sections non standard (pour les bois qui comporteraient des défauts par exemple) ».

Le think tank I4CE indique cependant que les ressources Bibe pourraient être mobilisées pour la production de panneaux et d'isolants « sans contrainte technique majeure (sauf pour les sciures trop fines et les écorces, exclues pour la production de panneaux et isolants), à condition de disposer de capacités de production et de débouchés suffisants ».

C'est pourquoi il préconise « aussi un accompagnement de la demande et des habitudes du marché » et insiste sur l'intérêt des subventions à ces usages longs.

En parallèle, un effort particulier sur le recyclage est à poursuivre. Si « la valorisation, soit par recyclage soit par production d'énergie, est largement développée, [elle] peut encore être améliorée pour réduire la consommation de matières premières vierges en réintroduisant le bois recyclé dans la fabrication de nouveaux produits et remplacer les énergies fossiles grâce à l'utilisation du bois comme source d'énergie renouvelable » (DGPE).

Selon l'Ademe, la France produit chaque année 8,7 millions de tonnes de déchets de bois (emballage, mobilier, matériaux de construction, coproduits industriels) :

Ø 1 million sont autoconsommés par l'industrie ;

Ø 7,4 millions sont collectés :

o 5,8 millions sont valorisés en France et à l'export :

§ 3,2 M de tonnes sont recyclées (valorisation matière) ;

§ 2,6 M de tonnes sont utilisées pour la production d'énergie ;

o 1,6 million sont enfouis.

Il conviendrait de viser la réduction au minimum de ce dernier flux, si ce n'est de l'avant-dernier, pour orienter davantage de ressources en valorisation matière, ce qui irait de pair avec un allongement de la durée du stockage de carbone dans les produits bois.

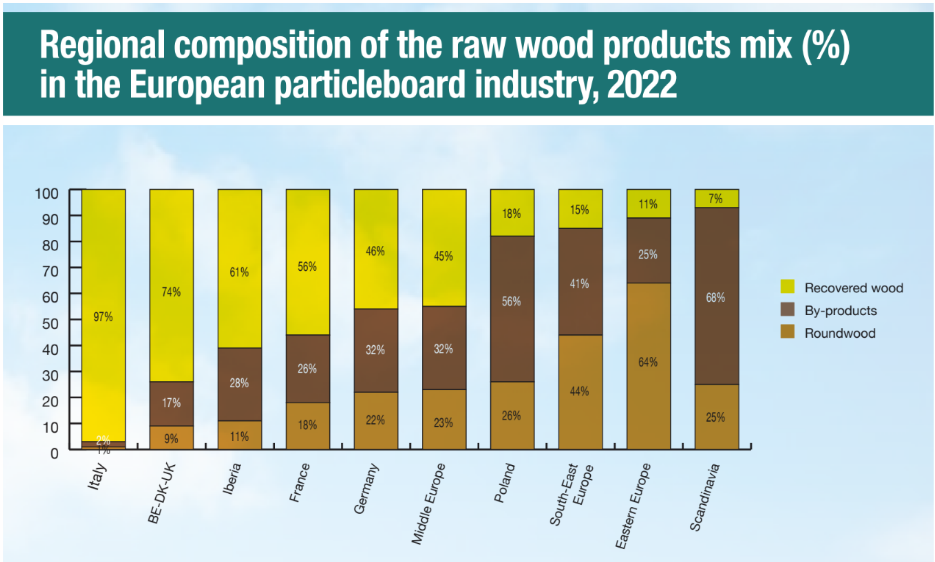

Les panneautiers à particule français présentent des taux d'incorporation d'environ 50 % (selon l'éco-organisme Ecomaison) et visent 70 % à horizon 2035, tandis que l'Italie présente un taux encore largement supérieur, de l'ordre de 97 %.

Source : L'Ameublement français

Les appels à projets SCB et IPPB financent des projets en ce sens, et en particulier des process de prétri amont qui permettent de distinguer le bois déchet A du bois déchet B et des bois indésirables : les bois A ou B1 peuvent être incorporés, les bois B2 et indésirables ne pouvant qu'alimenter une chaudière biomasse sur place16(*). Le FCBA s'est également vu confier un travail sur la détection et la caractérisation des substances de traitement du bois, qui peuvent faire obstacle au recyclage. S'agissant des matériaux issus de la démolition ou de la rénovation, la DHUP coordonne la mise en place d'un diagnostic « produits, équipements, matériaux et déchets » (PEMD) qui devrait permettre de mettre en avant les possibilités de réemploi ou, à défaut, de valorisation.

* 13 Approuvé par le décret n° 2017-155 du 8 février 2017.

* 14 Ainsi, la statistique souvent évoquée du taux de prélèvement rapporté à la croissance biologique des arbres, qui est de 67 % toutes forêts en France, s'élève à 80 % en forêt domaniale.

* 15 « Approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes », rapport du groupe de travail présidé par Bernard Chevassus-au-Louis, Centre d'analyse stratégique, avril 2009.

* 16 Bois A : palettes cassées non colorées, cagettes, planches de bois massif, touret, bois de calage. Bois B1 : bois faiblement traités, peints ou vernis. Bois B2 : bois non dangereux mais davantage traité que le bois B1.