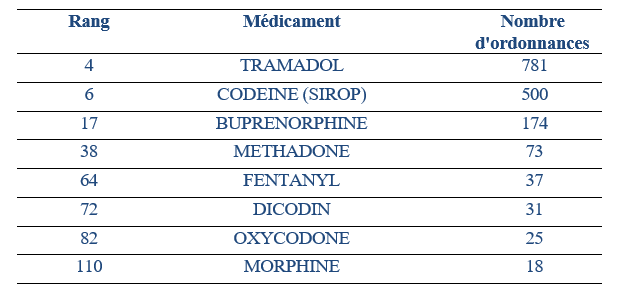

C. L'IMPROBABLE SCÉNARIO D'UNE CRISE À L'AMÉRICAINE EN FRANCE

1. Un encadrement globalement sécurisé de la promotion et de la prescription d'opioïdes, et un suivi rigoureux de l'addictovigilance

Afin d'éviter l'importation de la crise américaine, la France dispose d'atouts sur lesquels compter.

· Contrairement aux États-Unis, la promotion des médicaments y est strictement encadrée : les publicités auprès du grand public sont interdites pour les opioïdes, et celles visant les professionnels de santé sont soumises à un visa de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Cet encadrement pourrait utilement être complété par l'élaboration de recommandations spécifiques pour les supports promotionnels.

· En réaction à la trajectoire préoccupante des mésusages, les autorités sanitaires ont également resserré les conditions de prescription. Tous les opioïdes sont soumis à prescription médicale obligatoire depuis 2017. De plus, à quelques exceptions près, les opioïdes font désormais l'objet d'un plafonnement de leur durée de prescription, fixée au plus à quatre semaines pour les médicaments stupéfiants, et à douze semaines pour le tramadol depuis 2020 et pour la codéine depuis le 1er mars dernier.

· Afin de lutter contre les falsifications d'ordonnances, qui touchent tout particulièrement les opioïdes, les opioïdes classés comme stupéfiants et, depuis le 1er mars dernier, le tramadol et la codéine doivent être prescrits par une ordonnance numérique ou, à défaut, une ordonnance sécurisée.

Fausses prescriptions d'opioïdes confirmées signalées à la Cnam

Source : Cnam

· Les partenaires conventionnels se sont également saisis de la question : la dernière convention médicale fixe un objectif de diminution de 10 % du volume d'opioïdes de palier 2 prescrits en ville, et la Cnam mène des contrôles renforcés sur les médecins réalisant des prescriptions atypiques.

· Enfin, la France peut compter sur des réseaux d'addictovigilance et de pharmacovigilance performants, qui recensent et quantifient les usages non conformes afin d'alerter précocement les autorités sanitaires de toute évolution préoccupante. Les rapporteures préconisent de consolider ces acquis en réévaluant les moyens accordés aux centres d'addictovigilance, particulièrement peu pourvus au regard de leurs missions, et en accentuant les efforts de testing afin de mieux connaître les substances sur le marché, et leurs risques pour la santé.

2. Des fragilités et des signaux préoccupants à ne pas négliger

Il convient toutefois de ne pas négliger certains champs qui apparaissent aujourd'hui comme des angles morts de la régulation de la consommation d'opioïdes.

· Le conditionnement des médicaments opioïdes est parfois inadapté aux posologies recommandées, ce qui conduit les patients à accumuler des boîtes d'antalgiques non terminées dans leur armoire à pharmacie. Cela renforce naturellement les risques d'automédication. Sur le modèle du travail conduit pour la réduction de la taille des boîtes de tramadol, il doit être envisagé de revoir le conditionnement de certaines spécialités comme le Dafalgan codéiné.

· Par ailleurs, bien que l'étiquetage des opioïdes constitue un vecteur d'information essentiel pour le patient, celui-ci ne fait aujourd'hui pas figurer de mentions d'alerte relatives au risque de pharmacodépendance encouru. Sur le modèle des États-Unis ou de l'Australie, une telle évolution est en bonne voie pour le tramadol ou la codéine, mais elle doit être étendue à l'ensemble des opioïdes de palier 2 comme de palier 3.

· Enfin, face à la diminution brutale de la production d'héroïne par l'Afghanistan, de nouveaux opioïdes de synthèse comme les nitazènes ou les fentanyloïdes, plus puissants et plus dangereux, arrivent en France sur le marché noir. Il convient d'accorder une attention toute particulière à la pénétration de ces produits en France, encore embryonnaire mais déjà bien présente chez certains de nos voisins européens.