AVANT PROPOS

___________

La crise américaine du fentanyl a de façon spectaculaire mis en lumière les ravages que peut causer la consommation non maîtrisée de substances opioïdes. En 2022, plus de 110 000 décès imputables à ces substances ont été enregistrés aux États-Unis. Les autorités américaines ont réagi tardivement, en développant notamment des dispositifs de réduction des risques et d'accompagnement des usagers qui semblent porter leurs fruits, un reflux du nombre de morts étant constaté depuis 2023.

Les caractéristiques du système de santé américain, très libéral, ont indubitablement constitué un cadre propice au développement de cette crise dramatique, qu'il s'agisse de la faible régulation des conditions de prescription des médicaments, du soutien commercial et publicitaire dont bénéficie l'industrie des produits de santé, ou de l'inégalité d'accès des patients aux services de santé.

Si le système de santé français se distingue nettement du modèle qui prévaut aux États-Unis, la situation américaine constitue un avertissement auquel les pouvoirs publics devraient prêter une attention toute particulière. Depuis plusieurs années en effet, des signaux émanant du réseau de pharmacovigilance et d'addictovigilance français soulèvent des inquiétudes légitimes et justifient une vigilance accrue des autorités sanitaires. La consommation d'opioïdes forts, c'est-à-dire de médicaments classés comme stupéfiants, connaît ainsi une croissance significative depuis une vingtaine d'années. En parallèle, le nombre de cas de troubles de l'usage liés à la consommation d'antalgiques opioïdes est en nette augmentation, de même que le nombre d'hospitalisations liées à la consommation de ces substances obtenues sur prescription médicale (+ 167 % entre 2000 et 2017). L'enjeu de formation des médecins à la prescription des médicaments opioïdes, central dans l'émergence de la crise aux États-Unis, se pose dans des termes similaires en France.

Prenant la mesure de cette situation, le Gouvernement a, en 2018, défini une feuille de route visant à « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes » pour la période 2019-2022. La survenue de la crise sanitaire de la covid-19 n'a toutefois pas permis le déploiement des actions qu'elle prévoyait dans des conditions adéquates. Sa mise en oeuvre s'en est trouvée interrompue, alors que les signaux d'alerte relatifs aux mésusages des opioïdes se sont plutôt confirmés au cours des dernières années.

Afin de préciser le cadre d'analyse de la présente mission d'information, il apparaît utile de préciser que le terme « opioïdes » désigne une grande diversité de substances dérivant du pavot somnifère, ou pavot à opium, réunies en une classe pharmacologique unique. La classe des opioïdes regroupe les dérivés naturels du pavot (opium, morphine, codéine)2(*), des composés semi-synthétiques (héroïne, hydromorphone, oxycodone, buprénorphine) et des composés purement synthétiques (fentanyl, méthadone, tramadol) fabriqués en laboratoire.

Les médicaments opioïdes sont principalement utilisés en tant qu'antalgiques, en anesthésie et, pour certains d'entre eux, en tant que traitement agoniste aux opioïdes dans une perspective de sevrage des usagers dépendants. En fonction de leurs caractéristiques pharmacologiques et des risques de mésusages, de troubles de l'usage et de dépendance auxquels ils sont associés, les médicaments opioïdes répondent à des indications thérapeutiques différentes et à des conditions de prescription plus ou moins restrictives. Ainsi, certains sont inscrits sur les listes I et II des substances vénéneuses3(*) ; d'autres sont classés parmi les stupéfiants (morphine, fentanyl, oxycodone...).

La Haute Autorité de santé (HAS) rappelle que les opioïdes ont « grandement contribué à l'amélioration de la prise en charge de la douleur »4(*). Dans un contexte de vieillissement de la population et de chronicisation de certaines pathologies, notamment des cancers, l'utilisation d'antalgiques opioïdes constitue une réponse à la demande de soulagement de la douleur des patients. Toutefois, en raison de leurs propriétés psychotropes, les opioïdes peuvent engendrer des troubles de l'usage plus ou moins importants, et placer les patients dans une situation de pharmacodépendance.

Face à ces risques, la sécurisation de l'usage des médicaments opioïdes est cruciale. Il faut pourtant prendre garde à ne pas restreindre excessivement l'accès des patients à ces médicaments, qui présentent un intérêt thérapeutique avéré pour traiter la douleur, notamment les douleurs d'intensité sévère ou réfractaires, par exemple d'origine cancéreuse. Aux États-Unis, la restriction des conditions de prescription par la Food and Drug Agency à partir de 2010, non anticipée et non accompagnée, avait contribué à l'aggravation de la crise.

La plupart des experts estiment qu'un scénario à l'américaine est improbable en France, en raison des règles en vigueur relatives à l'encadrement des pratiques de commercialisation et de prescription des médicaments. Pourtant, les évolutions constatées depuis le début des années 2000 en France et en Europe incitent à une grande vigilance. Elles s'inscrivent en effet dans un contexte globalisé qui ne permet pas d'isoler la situation française de celle de ses voisins européens ni de la dynamique plus globale de recomposition du marché des drogues opioïdes illégales (héroïne, nouveaux opioïdes de synthèse).

Si les travaux de la mission se sont concentrés sur le champ des médicaments opioïdes, les évolutions qui caractérisent le marché des opioïdes illégaux ont été analysées comme un élément de contexte pour comprendre et anticiper le développement de nouveaux usages des médicaments opioïdes. Ces évolutions doivent également être prises en compte pour définir une politique de réduction des risques adaptée, qui réponde aux enjeux de santé publique que soulèvent les mésusages des opioïdes en France.

Dans un premier temps, la mission s'est attachée à décrire le contexte dans lequel s'inscrit la hausse de la consommation de médicaments opioïdes en France, à comprendre les sous-jacents de cette évolution et à caractériser les risques de santé publique associés à une augmentation avérée des mésusages et des surdoses (I). Dans un second temps, la mission s'est appliquée à interroger les pratiques et le cadre de prescription des médicaments opioïdes en France, afin de prévenir les dérives associées à leur délivrance et à leur consommation. Cette analyse a conduit les rapporteures à formuler vingt recommandations pour prévenir un accroissement non maîtrisé de la consommation et des mésusages d'opioïdes en France (II).

I. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES, MULTIFACTORIELLE, NÉCESSITE UN SUIVI ET UNE VIGILANCE ACCRUS

A. LA HAUSSE DE LA CONSOMMATION D'OPIOÏDES, SIGNE D'UNE VOLONTÉ D'AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR, MAIS PORTEUSE DE NOUVEAUX RISQUES

1. Malgré des insuffisances persistantes, des progrès importants ont été accomplis dans la prise en charge de la douleur

a) Des progrès notables accomplis

En prévoyant que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur »5(*), la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades érige la prise en charge de la douleur en objectif thérapeutique à part entière. Dès la fin des années 1990, elle est affichée comme une priorité de santé publique, avec le premier plan national de lutte contre la douleur.

• Un plan de lutte contre la douleur est porté en 1998 par le secrétaire d'État à la santé, Bernard Kouchner. Cette feuille de route triennale (1998-2000) a permis d'identifier des structures de prise en charge de la douleur chronique rebelle6(*), et prévu de simplifier les modalités de prescription des antalgiques majeurs, dont les stupéfiants, en instaurant une prescription médicale sécurisée sur ordonnance. Il a également conduit à renforcer la formation des médecins par l'introduction d'un module obligatoire sur la lutte contre la douleur et les soins palliatifs dans le programme initial du deuxième cycle des études médicales.

• Deux autres plans de lutte contre la douleur lui ont succédé, couvrant les périodes 2002-2005 et 2006-2010, qui ont favorisé la structuration progressive de la prise en charge de la douleur en France, notamment de la douleur chronique dans le cadre de structures spécialisées.

Depuis 2023, 274 structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique (SDC) sont labellisées par les agences régionales de santé (ARS)7(*) - contre 245 en 20178(*) -, réparties en deux niveaux de recours et d'expertise :

- les consultations douleur, structures pluriprofessionnelles de proximité dans lesquelles exercent des médecins, des infirmiers et des psychologues ;

- les centres d'évaluation et de traitement de la douleur (CETD), qui regroupent des médecins de plusieurs spécialités et peuvent comporter des lits d'hospitalisation.

Ces structures, accessibles sur avis préalable d'un médecin généraliste ou spécialiste, constituent « un maillon essentiel de la prise en charge des patients souffrant de douleurs chroniques les plus complexes et les plus réfractaires, et/ou nécessitant des soins spécifiques »9(*).

Au sein des établissements de santé, la prise en charge de la douleur s'est également améliorée avec la création des comités de lutte contre la douleur (Clud), sous l'impulsion du deuxième plan national de lutte contre la douleur. Ces instances, souvent rattachées aux directions qualité des établissements, ont permis de construire et de promouvoir une véritable culture de prise en charge de la douleur, en rassemblant en leur sein des personnels médicaux et paramédicaux10(*). L'évaluation de la douleur du patient et la mise en place d'une stratégie de soulagement de celle-ci constituent aujourd'hui un indicateur de la qualité et de la sécurité des soins, mesuré par la HAS pour la certification des établissements de santé.

• Les plans successifs de lutte contre la douleur ont également contribué à améliorer l'accès aux médicaments antalgiques, notamment aux opioïdes.

L'élaboration de recommandations sur le bon usage des médicaments antalgiques, notamment pour la prise en charge de publics spécifiques comme les enfants ou les personnes âgées, et la diffusion de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, ont permis d'accompagner les professionnels de santé dans leurs pratiques de prescription.

En 2015, près de 12 millions de Français (17,1 %) ont reçu un traitement antalgique opioïde sur prescription11(*), proportion globalement stable jusqu'à aujourd'hui.

• À noter enfin qu'un Centre national ressources douleur (CNRD) a été créé en 200212(*). Adossé à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le CNRD réalise et met à la disposition du public et des professionnels de santé une veille documentaire sur toutes les questions relatives à la douleur. Il promeut également les droits des patients en matière de prise en charge de la douleur.

• Néanmoins, malgré les recommandations formulées par le haut conseil de la santé publique (HCSP) dans son rapport d'évaluation du troisième plan national de lutte contre la douleur13(*), le 4e plan national de lutte contre la douleur qui devait voir le jour n'a jamais été formalisé.

Le HCSP préconisait d'approfondir les avancées permises par les trois plans précédents et de sortir d'une prise en charge et d'une expertise trop hospitalo-centrées pour développer la structuration de la prise en charge de la douleur en ville. Il soulignait également la nécessité d'un pilotage dédié et volontariste, grâce à une volonté politique affirmée. La politique de santé publique est, de ce point de vue, demeurée au milieu du gué.

b) Des insuffisances persistantes

Malgré les progrès accomplis ces dernières années, la douleur n'apparaît plus, aujourd'hui, comme une priorité de santé publique. Depuis 2016, la prévention de la douleur est pourtant inscrite parmi les objectifs permanents auxquels doit concourir la politique de santé publique14(*).

La part des Français souffrant de douleurs chroniques est estimée entre 20 %15(*) et 30 %16(*). Parmi eux, seuls 37 % se déclarent satisfaits de leur prise en charge17(*).

• En premier lieu, plusieurs difficultés relèvent de l'organisation et de l'accessibilité des structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur chronique, en particulier :

- la longueur des délais de prise en charge - de 5 à 730 jours entre la demande de rendez-vous d'un patient et la première consultation, avec un délai médian de 90 jours -, qui excède les recommandations internationales18(*) ;

- l'inégale répartition des structures sur le territoire, renforçant les difficultés d'accès à une prise en charge adéquate pour certains patients ;

- l'insuffisance des ressources humaines disponibles, principalement médicales, au regard des besoins à couvrir.

Il en résulte une saturation des SDC, auxquelles n'accèdent que 3 % des patients souffrant de douleurs chroniques d'intensité modérée à sévère, et une situation dans laquelle 70 % de ces mêmes patients ne reçoivent pas de traitement approprié19(*).

Les SDC se trouvent aujourd'hui en situation de fragilité et la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur (SFETD) indique qu'un tiers des structures seraient menacées de disparition dans les prochaines années, en raison d'un manque de moyens financiers et humains20(*).

Le modèle de financement des SDC a été révisé en 2023, dans l'objectif de mieux s'adapter aux besoins des territoires21(*). Le caractère récent de cette réforme ne permet pas d'en dresser un bilan consolidé. En tout état de cause, il apparaît que le montant de la dotation « mission d'intérêt général » (MIG) déléguée aux SDC a été augmentée ces dernières années, en lien avec l'augmentation du nombre de structures nouvellement labellisées en 2023. En 2024, 78,4 millions d'euros ont ainsi été alloués aux 274 SDC en première circulaire budgétaire, contre 60,8 millions d'euros en 2020 pour 212 SDC22(*).

• En deuxième lieu, le défaut de coordination des parcours des soins est un constat que partagent les professionnels de santé et les patients eux-mêmes.

Le Gouvernement reconnaît ainsi que « les acteurs de premier recours (médecins généralistes, pharmaciens...) sont parfois isolés et démunis face aux problématiques d'addiction d'autant que celles-ci peuvent être fréquemment associées à des vulnérabilités et comorbidités qui viennent complexifier la prise en charge »23(*).

Alors qu'une prise en charge adaptée de la douleur et, le cas échéant, des mésusages ou des situations de dépendance nécessiterait une coordination pluriprofessionnelle et une communication des acteurs généralistes de proximité - médecins traitants, infirmiers libéraux, pharmaciens d'officine - avec des structures de prise en charge spécialisées - CSAPA24(*) et Caarud25(*) (cf. infra) en ambulatoire, médecins addictologues, algologues et SDC en milieu hospitalier -, les parcours des patients demeurent largement chaotiques. Il en découle des ruptures de parcours ou des chevauchements de prescriptions qui favorisent les mésusages et l'addiction.

Les CSAPA et les Caarud, acteurs de la politique

de réduction

des risques liés à l'usage de substances

psychoactives

Les centres de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud) sont des établissements médico-sociaux dont l'action s'inscrit dans le cadre de la politique de réduction des risques et des dommages liés à l'usage de substances psychoactives.

Les CSAPA s'adressent aux personnes ayant développé une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une addiction, avec ou sans substance (par exemple, le jeu excessif et pathologique). Ils assurent des missions d'accueil et d'information, d'évaluation, d'orientation ainsi que d'accompagnement à la réduction des risques et de prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Les usagers peuvent y être suivis pour leur sevrage et y bénéficier de traitements médicamenteux adaptés26(*).

Les Caarud ont une mission plus spécifiquement orientée sur l'accompagnement des usagers à la réduction des risques et accueillent des publics plus précaires ou marginalisés. Il revient ainsi aux Caarud d'oeuvrer au soutien de ces usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et l'insertion ou la réinsertion professionnelle27(*).

Ces structures, gérées par des établissements de santé ou par des associations, constituent un maillon important de la chaîne de repérage, d'orientation et de prise en charge des usagers de substances opioïdes.

Selon les données de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca), la France compte 385 CSAPA et 146 Caarud.

• En troisième lieu, la formation des professionnels de santé en matière de prise en charge de la douleur reste lacunaire. La réforme du troisième cycle des études médicales aurait conduit, selon la SFETD, à une diminution de moitié du temps de formation consacré à la douleur28(*).

À ce jour, la médecine de la douleur n'est pas reconnue comme une spécialité, aucun diplôme d'études spécialisées (DES) ne lui étant associé. Depuis 2017, elle peut être enseignée en tant que formation spécialisée transversale (FST) au cours du troisième cycle des études médicales29(*), mais les FST sont en principe optionnelles ; elles ont une durée d'une année. La médecine de la douleur a par ailleurs connu un processus d'universitarisation et dispose d'une sous-section du conseil national des universités30(*).

L'intégration des enseignements relatifs au repérage et à la prise en charge de la douleur demeure toutefois fragile dans le cursus de formation initiale des jeunes médecins et mériterait d'être renforcée.

Le même constat peut être dressé s'agissant de l'addictologie, qui n'est pas constituée en DES. L'addictologie peut être enseignée sous forme de FST, au cours du troisième cycle, notamment dans le cadre du DES d'hépato-gastro-entérologie, de médecine générale, de médecine interne et immunologie, de psychiatrie ou de santé publique.

2. Le médecin généraliste est le principal acteur de la prise en charge de la douleur

a) Une prévalence importante des douleurs chroniques parmi les Français

À titre liminaire, il convient de distinguer la douleur aiguë de la douleur chronique : ainsi, une douleur qui persiste au-delà de trois mois est reconnue comme une douleur chronique, alors que la douleur aiguë ne persiste pas et cède au traitement, le plus souvent dans les six semaines. Or, dans un cas et dans l'autre, les objectifs thérapeutiques poursuivis sont bien différents. Face à des douleurs chroniques, l'objectif sera d'éviter l'escalade thérapeutique, la difficulté étant que celles-ci peuvent générer des incapacités au quotidien.

• La douleur est la première cause de consultation en médecine générale et dans les services d'accueil des urgences.

Les douleurs chroniques, quelle que soit leur intensité, concerneraient 20 % à 30 % de la population adulte (cf. supra). Quant à la proportion de Français ayant bénéficié du remboursement d'un antalgique opioïde, elle apparaît relativement stable ces dernières années, aux alentours de 17 % de la population. Précisément, elle s'établissait à 16,9 % en 202431(*), soit 11 535 016 personnes, et à 17,1 % en 201532(*).

La Société française d'évaluation et de traitement de la douleur rappelle en outre que33(*) :

- la moitié des patients douloureux chroniques subissent une altération de leur qualité de vie ;

- 45 % de ces patients sont concernés par des arrêts de travail d'une durée cumulée d'au moins 4 mois par an ;

- enfin, environ 70 % souffrent de répercussions psycho-sociales telles que des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression ou des troubles cognitifs.

• La prescription d'antalgiques opioïdes s'inscrit en principe dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la Haute Autorité de santé (HAS), de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et des sociétés savantes, notamment de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur (SFETD).

Les données disponibles montrent qu'aujourd'hui, la majorité des opioïdes faibles sont prescrits pour traiter une douleur aiguë, et, inversement, que la majorité des opioïdes forts le sont pour des douleurs chroniques, notamment dorsales et liées à de l'arthrose34(*).

b) Un rôle de primo-prescripteur largement dévolu au médecin généraliste

• Le médecin généraliste est aujourd'hui l'acteur central de la prise en charge de la douleur chronique en France.

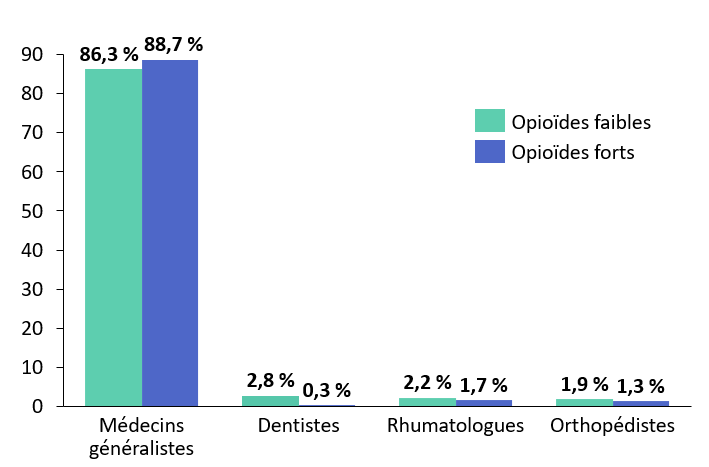

En 2017, les médecins généralistes prescrivaient 86,3 % des opioïdes faibles et 88,7 % des opioïdes forts. Les dentistes, les rhumatologues et les orthopédistes ne représentent ainsi qu'une part marginale des prescriptions35(*).

Du fait de son rôle de médecin de proximité et de son accessibilité en premier recours, le médecin généraliste est amené à prendre en charge toutes les douleurs du quotidien, des céphalées aux lombalgies en passant par l'arthrose.

• Son rôle a d'ailleurs été renforcé par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, qui inscrit parmi les missions du médecin généraliste de premier recours l'administration et la coordination des soins visant à soulager la douleur. Cette loi prévoit également que le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur36(*).

Au-delà du rôle de primo-prescripteur qu'il assume, notamment en matière de douleur chronique, une réévaluation périodique de la douleur par les médecins généralistes apparaît essentielle pour anticiper les situations de mésusage et de dépendance que la consommation d'opioïdes peut occasionner. Elle permet d'organiser une stratégie de désescalade thérapeutique ainsi que l'arrêt progressif du traitement. Elle demeure toutefois insuffisamment pratiquée.

D'une part, cette nécessaire réévaluation médicale de la douleur à intervalles réguliers se heurte aux difficultés d'accès aux médecins, alors que 11 % des Français ne disposaient pas de médecin traitant en 202137(*) et qu'en 2022, 714 000 patients en affection de longue durée (ALD) n'en avaient toujours pas.

D'autre part, les médecins généralistes n'ont que peu le réflexe de la mettre en pratique, en raison des lacunes de leur formation en matière de prise en charge de la douleur et des addictions (cf. supra).

Principaux prescripteurs de médicaments opioïdes, par classe d'opioïdes

Source : Commission des affaires sociales, d'après les données de l'ANSM

• Les douleurs chroniques peuvent se révéler extrêmement invalidantes au quotidien. Non seulement elles détériorent la qualité de vie, mais elles engendrent aussi des incapacités et des handicaps de diverses natures, relationnels, psychosociaux, professionnels ou scolaires. La SFETD rappelle qu'« un patient douloureux sur deux se sent fatigué en permanence et ne peut vivre normalement, éprouvant des difficultés à développer ou à maintenir une vie sociale normale »38(*). Dans ces conditions, le soulagement maximal de la douleur est bien souvent recherché par les médecins, sans qu'il ne soit toujours prêté attention aux troubles de l'usage et au risque de dépendance susceptibles de découler de la consommation de médicaments opioïdes.

L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) relève que « les médecins sont confrontés à la difficulté d'arrêter ces médicaments conjointement avec le patient, face au manque d'alternative pharmacologique pour soulager certaines douleurs, notamment chroniques »39(*). L'absence de repérage précoce des situations de mésusage voire de dépendance favorise évidemment l'impasse thérapeutique, dans laquelle la prolongation des prescriptions d'opioïdes, voire l'augmentation des doses, semble être le seul recours à la disposition des médecins généralistes.

• Par ailleurs, pour les usagers ayant développé une dépendance, les médecins généralistes sont amenés à prescrire une forme particulière d'opioïdes40(*), que sont les traitements par agonistes opioïdes (TAO)41(*). Ils en sont les principaux prescripteurs, étant à l'origine de 90,4 % des prescriptions en ville en 202342(*).

3. Le risque de banalisation de la consommation d'opioïdes ne doit pas être négligé

a) Une consommation d'opioïdes forts en hausse, parallèle à une diminution de celle des opioïdes faibles

Des évolutions significatives sont constatées concernant les ventes et les consommations de médicaments opioïdes. Il faut toutefois replacer ces évolutions dans le panorama plus large de la consommation des médicaments antalgiques, incluant des non-opioïdes.

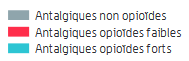

• Ainsi, les médicaments antalgiques consommés en France sont très majoritairement non opioïdes43(*) : ceux-ci représentent 78 % des antalgiques consommés contre 22 % pour les antalgiques opioïdes, dont 20 % d'opioïdes faibles et 2 % d'opioïdes forts44(*).

• Entre 2010 et 2023, on observe une baisse marquée des ventes de médicaments opioïdes de palier 2 (- 35 %) et une forte augmentation parallèle des ventes d'opioïdes de palier 3 (+ 59 %), en ville et à l'hôpital. Cette augmentation est principalement portée par la progression de l'usage de la morphine (+ 38 % de vente en ville et + 15 % à l'hôpital) et, de façon spectaculaire, par celle de l'oxycodone (+ 242 % de vente en ville et + 70 % à l'hôpital)45(*).

Néanmoins, la consommation d'opioïdes forts reste très inférieure à celle des opioïdes faibles : elle s'élevait ainsi à 2,9 doses définies journalières (DDJ) pour 1 000 habitants par jour46(*) contre 24,3 DDJ pour les antalgiques opioïdes faibles, soit environ 8,5 fois moins.

Au global, la consommation d'antalgiques non opioïdes a progressé au détriment des antalgiques opioïdes faibles, tandis que celle des opioïdes forts est en hausse en valeur absolue et en valeur relative.

Évolution de la consommation des antalgiques opioïdes et non opioïdes en France entre 2006 et 2017

Source : ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019

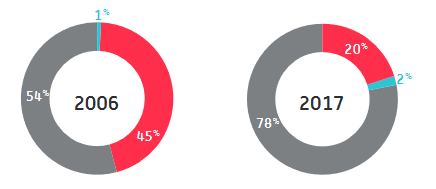

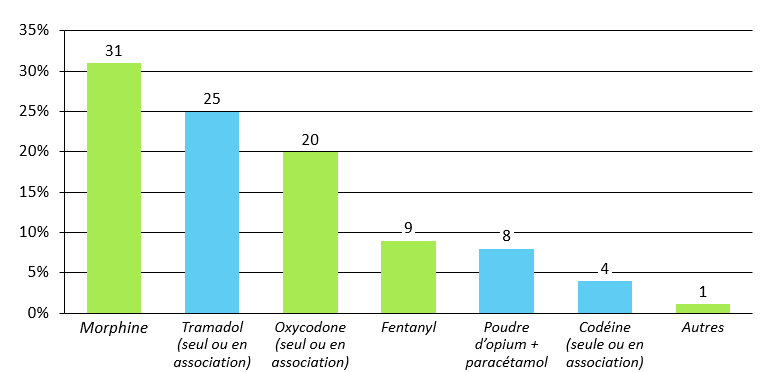

Antalgiques opioïdes de paliers 2 et 3 les plus vendus en officines en 2023

*La catégorie « Autres » inclut les substances suivantes : dihydrocodéine, hydromorphone, buprénorphine, nalbuphine, péthidine.

Les opioïdes faibles sont présentés en bleu ; les opioïdes forts sont présentés en vert.

Source : Commission des affaires sociales, d'après les données de l'ANSM

Antalgiques opioïdes de paliers 2 et 3 les plus vendus aux hôpitaux en 2023

Source : Commission des affaires sociales, d'après les données de l'ANSM

En agrégeant les données de consommation en ville et à l'hôpital, le tramadol est la première substance opioïde consommée, suivie de la codéine. On observe néanmoins une diminution du nombre de Français traités par tramadol et codéine (opioïdes de palier 2), tandis que le nombre de patients traités par des opioïdes de palier 3, en particulier la morphine et l'oxycodone, classés comme stupéfiants, augmente.

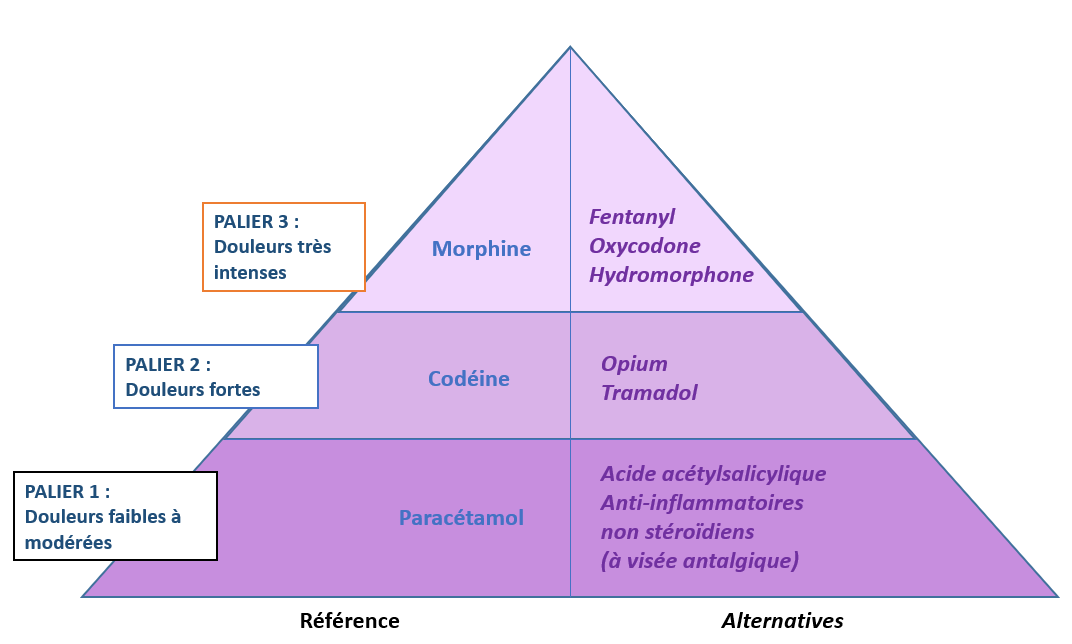

Principes de classification des substances opioïdes

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a proposé en 1986 une classification des opioïdes, utilisée encore aujourd'hui, qui identifie trois niveaux de substances en fonction de leur puissance pharmacologique et de l'intensité de la douleur à traiter : ainsi, le premier niveau, ou palier 1, correspond aux antalgiques non opioïdes, tandis que les paliers 2 et 3 correspondent aux antalgiques opioïdes respectivement faibles et forts.

Selon cette classification, les opioïdes de palier 2 « sont indiqués pour les douleurs d'intensité modérée à sévère, que ce soit pour la prise en charge de la douleur liée au cancer, mais aussi, lorsqu'ils sont recommandés, pour le traitement de certaines douleurs aiguës ou chroniques non soulagées par la prise de paracétamol ou d'un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) tel que l'ibuprofène, auquel ils sont fréquemment associés » ; les opioïdes de palier 3 sont quant à eux « indiqués pour la prise en charge de douleurs sévères ou résistantes aux antalgiques de palier inférieur, et en particulier celles liées au cancer »47(*).

Utilisée à l'origine pour fixer un cadre de prescription pour le traitement des douleurs cancéreuses, cette classification est largement employée pour caractériser les substances opioïdes prescrites pour tous types de douleurs.

Présentation des médicaments opioïdes selon la classification de l'OMS

Source : Commission des affaires sociales du Sénat

Si cette classification demeure une référence - la HAS la mentionne dans son guide sur le bon usage des médicaments opioïdes de 2022 - elle est néanmoins remise en cause depuis plusieurs années en ce qu'elle ne reflète ni l'efficacité d'un traitement ni les effets indésirables associés à la consommation des substances opioïdes, qui dépendent de la combinaison de facteurs multiples, notamment de la dose prescrite et de la durée de prescription, mais aussi de caractéristiques propres aux patients.

La classification de Lussier-Beaulieu48(*) définie en 2010, se fonde sur le mécanisme d'action antalgique des substances opioïdes, plutôt que sur l'intensité des douleurs ressenties par le patient. Cette approche limite le risque de banalisation de l'usage des opioïdes dits faibles et s'écarte du principe de prescription graduée en fonction de l'intensité de la douleur.

b) Des indicateurs alarmants relatifs au nombre de décès et d'hospitalisations liés aux surdoses d'opioïdes

La consommation de substances opioïdes peut s'accompagner de troubles de l'usage, d'abus, d'un risque de dépendance et de surdose engendrant des complications graves jusqu'au décès. Les différentes enquêtes du réseau de pharmacovigilance et d'addictovigilance permettent de suivre l'évolution de ces indicateurs. Les données préoccupantes dont elles font état nécessitent de prendre toute la mesure d'un risque tenant à la banalisation des prescriptions et des usages des médicaments opioïdes.

• La consommation d'opioïdes forts est davantage corrélée à un usage chronique des antalgiques opioïdes (14,3 % en 2015) que celle des opioïdes faibles (6,6 % en 2015)49(*).

Ce constat peut s'expliquer par la nature des douleurs du patient en relation avec la pathologie dont il souffre, mais il est aussi le marqueur d'un risque accru de trouble de l'usage et de dépendance.

• Au-delà de ce constat général, l'évolution du nombre de cas de troubles de l'usage liés à la consommation d'antalgiques opioïdes, en nette augmentation, justifie une vigilance accrue des autorités sanitaires. Il a plus que doublé entre 2006 et 201550(*).

Parmi les usagers déclarant un usage problématique d'analgésiques opioïdes pris en charge dans des structures spécialisées d'addictologie, la morphine est la substance la plus représentée, suivie du tramadol et de l'oxycodone, ces deux derniers produits connaissant une nette augmentation de leurs usages problématiques depuis 201851(*).

En 2023, plus de la moitié des consommateurs d'oxycodone se déclarent dépendants, et le nombre d'usagers déclarant l'oxycodone comme produit ayant entraîné une dépendance a doublé - passant de 13 à 24 - entre 2022 et 202352(*).

• En outre, entre 2000 et 2017, le nombre d'hospitalisations liées à la consommation d'antalgiques opioïdes obtenus sur prescription médicale a augmenté de 167 %, passant de 15 à 40 hospitalisations pour un million d'habitants53(*). En 2018, on dénombrait environ 16 000 hospitalisations à la suite d'un passage aux urgences en lien avec la consommation d'opioïdes, soit une hausse de 10 % depuis 201054(*).

Outils de surveillance des consommations et des

usages

de médicaments opioïdes en France

En France, les autorités sanitaires mobilisent plusieurs dispositifs de surveillance pharmaco-épidémiologique, pilotés par les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance (CEIP-A) sous l'autorité de l'ANSM.

Les principaux outils de surveillance mobilisés sont les suivants :

• OPPIDUM (Observation des produits psychotropes illicites ou détournés de leur utilisation médicamenteuse) : cette enquête conduite chaque année par le CEIP-A de Marseille vise à recueillir des informations sur les substances consommées par les usagers pris en charge dans des structures spécialisées d'addictologie et de réduction des risques - CSAPA et Caarud - ainsi que sur leurs modes de consommation.

• OSIAP (Ordonnances suspectes, Indicateur d'abus possible) : deux fois par an, sur une période de quatre semaines, le CEIP-A de Toulouse interroge un réseau de pharmacies d'officine dites sentinelles qui signalent des ordonnances suspectées d'avoir été falsifiées ou volées. Les pharmacies peuvent par ailleurs, tout au long de l'année, signaler des ordonnances jugées suspectes.

• DRAMES (Décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances) : cette enquête conduite par le CEIP-A de Grenoble permet de recenser les cas de décès liés à l'usage abusif de substances psychoactives, d'identifier les substances concernées et d'estimer le nombre de décès survenus dans de telles situations chaque année en France. Les décès liés aux TAO y sont comptabilisés.

• DTA (Décès Toxiques par Antalgiques) : cette enquête prospective annuelle vise à recenser les cas de décès liés à l'usage de médicaments antalgiques ainsi que les médicaments impliqués, à évaluer leur dangerosité et à estimer l'évolution du nombre de décès. Elle est également conduite par le CEIP-A de Grenoble.

• DANTE (« Décennie D'ANTalgiques En France ») : il s'agit d'une étude observationnelle ponctuelle, coordonnée par le CEIP-A de Bordeaux, qui établit un état des lieux de la consommation des antalgiques en France entre 2006 et 2015, dont les pratiques d'automédication, et qui analyse les mésusages d'antalgiques. L'étude se fonde notamment sur les données de vente et de délivrance des médicaments.

Par ailleurs, le réseau Sintes (Système d'identification national des toxiques et des substances) participe également de l'efficacité du dispositif de surveillance et d'alerte sanitaire national. Créé en 1999 par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) au sein d'un dispositif TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) plus large, Sintes repose sur un partenariat avec 17 structures locales, implantées en métropole et en outre-mer, un réseau de 715 collecteurs travaillant au plus proches des usagers, dans des structures d'accueil, de prévention et de soins, et une collaboration avec 11 laboratoires accrédités pour analyser les compositions de produits psychoactifs sur le marché.

• Enfin, les décès sont également en augmentation. Selon l'enquête DTA (cf. supra) qui recense les décès liés à l'usage de médicaments antalgiques, leur nombre a crû de 20 % entre 2018 et 2022, passant de 118 à 142 décès.

De façon constante depuis sa création en 2013, l'enquête identifie le tramadol comme premier médicament antalgique impliqué dans les décès, hors usages abusifs connus chez des sujets ayant des antécédents de dépendance ; en 2022, il est à l'origine de 35 % des décès liés à des mésusages. Par ordre d'importance, les autres antalgiques opioïdes impliqués dans le plus grand nombre de décès sont la morphine (25 % des décès en 2022), l'oxycodone (20 % des décès en 2022) et la codéine (18 % des décès en 2022)55(*).

• Quant aux décès survenant chez des sujets avec des antécédents de dépendance ou d'abus56(*), les traitements par agonistes opioïdes sont les principaux produits impliqués. Ils sont la cause de 300 décès, contre 50 décès pour les médicaments opioïdes non TAO.

Au total, les médicaments opioïdes et les TAO représentent 47 % des décès recensés chez les sujets à risques, plus de la moitié restant causée par des substances illicites (385 décès en 2022)57(*).

Hors substances illicites, l'augmentation totale des décès constatés chez les sujets caractérisés par une situation de dépendance ou une consommation abusive est exclusivement imputable aux TAO (+ 51,5 % entre 2018 et 2022) et notamment à la méthadone - à l'origine de 163 décès en 2018 et de 255 décès en 2022 (+ 56,4 %) -, qui fait l'objet d'importants mésusages.

Selon l'OFDT, le nombre de décès par surdose serait même sous-estimé d'environ 30 %, en raison de la non-exhaustivité des recensements effectués, qui reposent sur les signalements aux CEIP-A58(*).

• Ces indicateurs justifient une préoccupation forte et une vigilance accrue concernant les usages de divers opioïdes, notamment :

- du tramadol, opioïde faible fortement représenté dans les notifications d'usage problématique du réseau d'addictovigilance, premier impliqué dans les décès de l'enquête Décès Toxiques par Antalgiques (DTA) et parmi les cinq produits en tête de classement dans l'enquête OSIAP ;

- de l'oxycodone, opioïde fort particulièrement addictogène qui connaît une importante augmentation de sa consommation, certainement liée à l'extension de ses indications aux douleurs non cancéreuses.

« Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes : feuille de route 2019-2022 » : le plan d'action ministériel au point mort

Face aux signaux inquiétants relevés par les dispositifs nationaux d'addictovigilance et de pharmacovigilance - hausse de la consommation de médicaments opioïdes, augmentation des surdoses et des hospitalisations, apparition de nouveaux produits de synthèse -, le ministère de la santé a formalisé un plan d'action pour lutter contre les mésusages et les surdoses d'opioïdes, décliné en cinq axes :

- améliorer les pratiques professionnelles ;

- assurer une diffusion large de la naloxone prête à l'emploi ;

- impliquer les usagers et leur entourage en les informant sur les surdoses d'opioïdes et l'utilisation de naloxone ;

- mettre en réseau l'ensemble des acteurs au niveau territorial afin notamment de diffuser la naloxone ;

- renforcer le système de vigilance, d'alerte et de réponse.

La mise en oeuvre de cette feuille de route s'est heurtée à la survenue de la crise de la covid-19. La direction générale de la santé (DGS) établit actuellement un bilan des actions ayant pu être menées jusqu'à aujourd'hui : 46 % seraient considérées comme achevées, 24 % en cours de réalisation et 30 % n'auraient pas été enclenchées.

Parmi les actions effectivement mises en oeuvre, peut être citée la formalisation de recommandations de bonnes pratiques par la HAS sur le bon usage des médicaments opioïdes, en 2022.

En 2025, plus de la moitié des actions demeure pourtant inachevée ou non engagée, tandis que les indicateurs de consommation et de mésusages des médicaments opioïdes justifieraient une mise en application urgente.

Au-delà de cette feuille de route centrée sur la prévention des surdoses d'opioïdes, un nouveau plan national « douleur » permettrait de resituer la problématique des mésusages d'opioïdes dans une perspective plus large et d'apporter des réponses globales en matière d'offre de soins, de la prévention à la prise en charge.

* 2 Ces dérivés naturels peuvent être désignés par le terme « opiacé ».

* 3 Article L. 5132-1 du code de la santé publique.

* 4 HAS, Guide de bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge des troubles de l'usage et des surdoses, mars 2022.

* 5 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, article 3.

* 6 Circulaire DGS DH n° 98 47 du 4 février 1998 relative à l'identification des structures de lutte contre la douleur chronique rebelle.

* 7 Les structures sont labellisées pour une durée de cinq ans par les agences régionales de santé, dans le cadre d'appels à candidatures nationaux. Le dernier appel à candidatures correspond à l'instruction n° DGOS/MQP/2022/191 du 21 juillet 2022 relative à l'organisation de l'appel à candidatures destiné au renouvellement du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge de douleur chronique en 2023, et à leur activité 2022.

* 8 SFETD, Livre blanc de la douleur 2017, p. 199.

* 9 Réponse de la HAS au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 10 Article L. 1112-4 du code de la santé publique.

* 11 ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019, p. 6.

* 12 Sa création figurait parmi les mesures inscrites dans le deuxième plan national de lutte contre la douleur (2002-2005).

* 13 HCSP, Évaluation du plan d'amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010, mars 2011.

* 14 Article L. 1411-1 du code de la santé publique.

* 15 SFETD, Accompagner pour mieux soigner la douleur en France, dossier de presse, 6 juin 2024.

* 16 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.

* 17 Réponse de la SFETD au questionnaire transmis par les rapporteures, faisant référence à une enquête conduite par l'Observatoire français de la douleur et des antalgiques (OFDA) avec Opinion Way.

* 18 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.

* 19 SFETD, Livre blanc de la douleur 2017 - État des lieux et propositions pour un système de santé éthique, moderne et citoyen, 2017 ; cité par la Haute Autorité de santé, Parcours de santé d'une personne présentant une douleur chronique, janvier 2023, p. 10.

* 20 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.

* 21 La dotation comprend désormais trois compartiments : un compartiment gé-populationnel, un lié à l'activité des structures et un relatif à la qualité.

* 22 Fiche MIG, P04, Les structures d'étude et de traitement de la douleur chronique, mars 2022.

* 23 Ministère des solidarités et de la santé, « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes - Feuille de route 2019-2022 ».

* 24 Centres de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie.

* 25 Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues.

* 26 Article D. 3411-1 du code de l'action sociale et des familles.

* 27 Article R. 3121-33-1 du code de l'action sociale et des familles.

* 28 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.

* 29 Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine.

* 30 Il s'agit de la sous-section 48-04 du CNU : Thérapeutique-Médecine de la douleur ; Addictologie.

* 31 Réponse de la SFETD au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 32 Gouvernement, Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes, Feuille de route 2019-2022.

* 33 SFETD, Accompagner pour mieux soigner la douleur en France, dossier de presse, 6 juin 2024, p. 7.

* 34 ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019, p. 18.

* 35 Ibid.

* 36 Article 68 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, modifiant l'article L. 4130-1 du code de la santé publique.

* 37 Sénat, rapport d'information sur les perspectives de la politique d'aménagement du territoire de cohésion territoriale sur le volet « renforcer l'accès aux soins », fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, par B. Rojouan, mars 2022.

* 38 SFETD, Pour une prise en charge renforcée de la douleur chronique tout au long de la vie et sa reconnaissance en tant que maladie, mai 2024.

* 39 OFDT, Pratiques de prescription et d'usage d'antalgiques opioïdes : une analyse sociologique, juillet 2023.

* 40 La primo-prescription de méthadone ne peut être réalisée que par un médecin exerçant à l'hôpital ou en CSAPA, seuls les renouvellements de traitements peuvent être prescrits en ville.

* 41 Dans la littérature relative à l'usage des drogues, le terme de « traitement par agonistes opioïdes » (TAO) est aujourd'hui privilégié à celui de « traitement de substitution aux opiacés » (TSO). Cette évolution tient au fait que la notion de TAO permet de mieux caractériser le fait que les traitements concernés visent à réduire les symptômes du sevrage et non seulement à sevrer les usagers.

* 42 OFDT, Traitements par agonistes opioïdes en France - Bilan 2024, p. 5.

* 43 Paracétamol, aspirine et anti-inflammatoires non stéroïdiens.

* 44 ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019, p. 12 (données de 2017).

* 45 Réponse de l'ANSM au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 46 La dose définie journalière est une unité de référence mesurant une dose recommandée de médicament par jour pour un adulte.

* 47 HAS, Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses, mars 2022.

* 48 Classification proposée par Lussier et Beaulieu au sein de l'International Association for the Study of Pain en 2010.

* 49 ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019, p. 18.

* 50 Ibid., p. 6.

* 51 Données issues de l'enquête OPPIDUM.

* 52 Réponse des CEIP-A au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 53 ANSM, État des lieux de la consommation des antalgiques opioïdes et leurs usages problématiques, février 2019, p. 29.

* 54 Réponse de la direction générale de la santé au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 55 Données issues de l'enquête DTA ; réponse des CEIP-A au questionnaire transmis par les rapporteures.

* 56 Périmètre de l'enquête DRAMES.

* 57 Données de l'enquête DRAMES, en 2022, communiquées aux rapporteures par l'ANSM.

* 58 Gouvernement, « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes », Feuille de route 2019-2022, p. 10.