B. UNE AUGMENTATION PRÉOCCUPANTE DES MÉSUSAGES ET DES TROUBLES LIÉS À L'USAGE

1. La progression des mésusages et des usages détournés

La trajectoire de consommation des opioïdes - médicamenteux ou non - s'accompagne dans notre pays d'une progression des mésusages et usages détournés, qui a fait consensus lors des auditions menées par la mission.

Distinctions conceptuelles : le mésusage, l'usage détourné, le trouble lié à l'usage

Le mésusage désigne l'usage non conforme aux termes de l'autorisation (AMM59(*) notamment), de l'enregistrement ou du cadre de prescription compassionnelle ainsi qu'aux recommandations de bonnes pratiques [...]60(*) dans un but médical et inapproprié. Le mésusage fait donc référence à l'utilisation d'un médicament hors des cadres de prescription et d'administration prévus, pour une visée thérapeutique.

L'usage détourné désigne la prescription, la consommation ou le commerce d'un médicament pour obtenir des effets psychoactifs, ainsi que toute autre utilisation à des fins frauduleuses ou lucratives.

Le trouble lié à l'usage est un terme apparu dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 5 (DSM-5) afin de désigner médicalement un mode pathologique de comportements liés à la consommation d'une substance. Ce terme tient compte de la continuité des situations vécues pour un processus pathologique identique, regroupant ainsi d'anciennes catégories d'abus et de dépendance.

Source : Direction générale de la santé

a) Les enquêtes d'addictovigilance démontrent une augmentation des mésusages

Depuis plus de dix ans, le mésusage des opioïdes tend à se répandre sur le territoire national, une tendance jugée « préoccupante » par le Groupe Santé Addictions61(*).

Les mésusages peuvent être volontaires, mais aussi subis lorsqu'ils sont liés à une méconnaissance du patient ou des professionnels de santé des conditions permettant un bon usage des thérapeutiques concernées. Ils peuvent découler d'un mauvais suivi des préconisations médicales par les patients, mais aussi de prescriptions ou dispensations inappropriées par les professionnels de santé.

Il peut prendre différentes formes : les plus fréquentes concernent une consommation non encadrée médicalement ou une automédication, le chevauchement de traitements avec d'autres opioïdes ou d'autres médicaments dépresseurs du système nerveux central comme les benzodiazépines, ou encore le non-respect de la posologie ou des précautions d'emploi.

Certains publics sont particulièrement vulnérables face aux mésusages : le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (Cnop) cite notamment les patients ayant des « antécédents d'addiction » ou de « troubles psychiatriques », tandis que le Conseil national de l'ordre des médecins y adjoint « les personnes âgées, [...] en situation de précarité ou dans le cadre d'une polymédication ».

S'il est difficile de quantifier précisément l'ampleur de la prévalence des mésusages sur l'ensemble des opioïdes à l'échelle nationale, les pouvoirs publics ont mené des études ciblées sur les principaux opioïdes. La Haute Autorité de santé indique ainsi que « 29 % des usagers de codéine et 39 % des usagers de tramadol présentaient un comportement de mésusage de leur traitement, dont respectivement 14 % et 24 % pour une finalité autre qu'un effet antalgique (anxiété, sommeil, stimulant...) ».

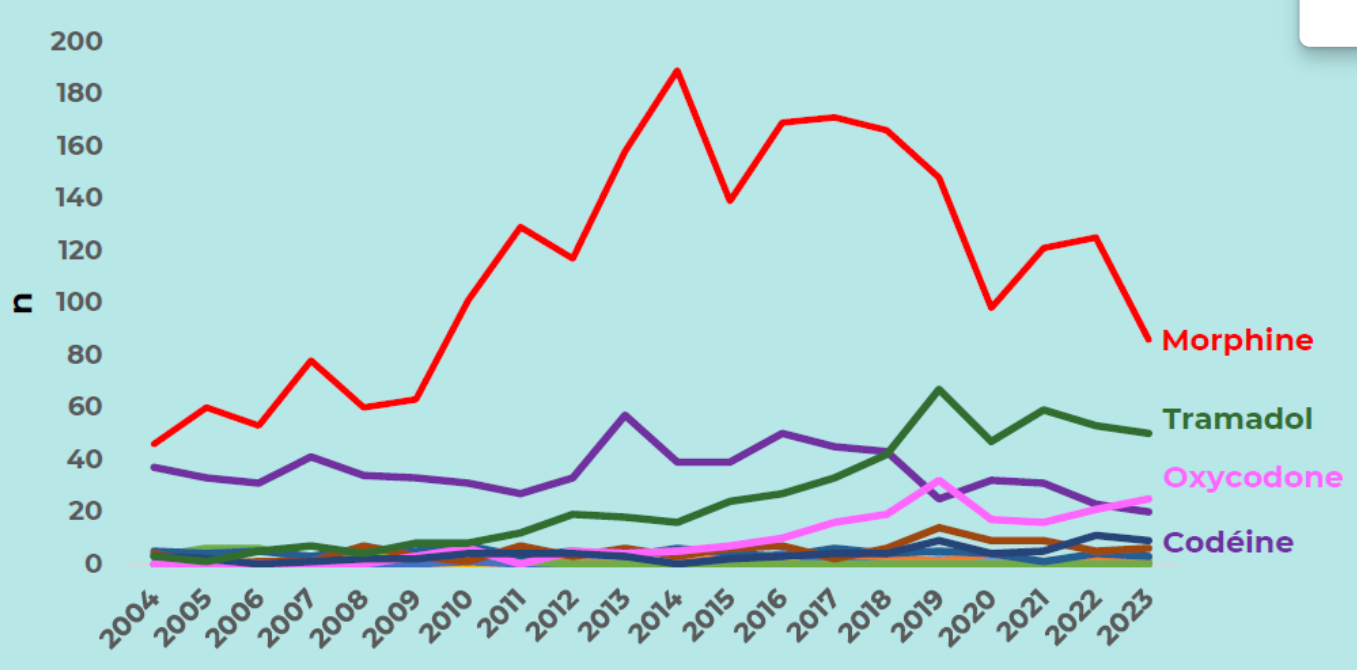

Pour caractériser l'évolution des mésusages, il est utile d'observer les tendances des résultats de l'enquête Oppidum62(*). Menée par les CEIP-A sur la base d'une collecte, chaque mois d'octobre, des remontées de près de 30063(*) structures spécialisées d'addictologie et de réduction des risques, cette étude recense les mésusages et usages détournés constatés. Sans avoir de portée exhaustive, cette enquête donne une idée des tendances à l'oeuvre, notamment pour les comportements associés à une pharmacodépendance sévère.

Comme chaque année, l'édition 2023 de cette enquête fait apparaître un mésusage particulièrement prégnant de la morphine, principalement lié aux détournements de la voie d'administration des sulfates de morphine vers une injection intraveineuse : il s'agit là, bien souvent, d'usages détournés plutôt que de mésusages.

Sur une plus longue période, certains médicaments connaissent une hausse préoccupante du nombre de mésusages signalés : tel est, notamment, le cas du tramadol dont le nombre de signalements a doublé depuis 2017, ou de l'oxycodone. La codéine connaît, au contraire, une tendance baissière depuis 2017, date de l'instauration d'une prescription médicale obligatoire64(*).

Évolution des signalements de

médicaments opioïdes

dans Oppidum depuis 2004

Source : CEIP-A

L'évolution globalement défavorable des mésusages peut notamment être mise en lien avec la raréfaction de l'offre de soins sur les territoires, qui laisse moins de temps aux professionnels de santé pour dispenser les informations nécessaires à l'éclairage du patient et pour évaluer précisément chaque situation.

b) Des usages détournés de plus en plus diversifiés

Au-delà des mésusages observés, les médicaments opioïdes font l'objet de nombreux usages détournés afin d'obtenir des effets psychoactifs. Il s'agit bien, dans tous les cas, d'utilisations détournées de médicaments autorisés à être commercialisés, pour en obtenir des effets récréatifs.

À la demande des rapporteures, la direction générale de la santé (DGS) a énuméré certains des principaux usages détournés recensés :

« - recherche d'effets euphoriques ;

- augmentation des doses pour renforcer ou prolonger les effets ;

- modification des voies d'administration (ex : injection de médicaments destinés à une prise orale) ;

- dépendance et évitement du sevrage, en raison du développement d'une tolérance. »

Les usages détournés suivis dans le cadre de la politique française d'addictovigilance et par les acteurs de terrain se sont récemment diversifiés.

• Apparu dans les années 1960 au Texas, le purple drank (boisson violette), aussi appelé « lean », est une boisson à base de sirop codéiné mélangé à un soda. Afin de renforcer les effets psychotropes de la mixture et de compenser certains effets secondaires de la codéine, des antihistaminiques comme la prométhazine y sont souvent utilisés comme adjuvants.

La consommation de purple drank induit un état d'euphorie et de somnolence liée aux effets sédatifs de ses composantes. Elle expose ses consommateurs à des risques d'intoxication et, lorsque la dose de codéine ingérée est excessive, à une détresse respiratoire pouvant conduire à la mort.

Popularisée dans les textes de certains chanteurs américains65(*) puis français66(*), la lean a connu un certain essor en France, notamment chez les jeunes. Elle est parfois associée à de l'alcool, du cannabis ou à d'autres psychoactifs, ce qui ne fait que renforcer les risques associés à la substance.

Selon l'association de réductions des risques Safe, l'usage à des fins récréatives a toutefois « très fortement décliné après la restriction des modalités de délivrance en juillet 2017 »67(*).

• Le tramadol fait également l'objet d'usages détournés, soit pour ses propriétés propres (sédatif, recherche d'euphorie), soit « pour réguler les effets jugés trop intenses de psychostimulants comme la cocaïne »68(*).

• Particulièrement à Paris et en Île-de-France, on constate une progression des injections de sulfates de morphine (Skénan) « majoritairement auprès d'usagers en situation de précarité »69(*). Il s'agit là d'un dévoiement du mode d'administration du médicament afin d'en favoriser les effets psychoactifs, celui-ci étant, en principe, commercialisé sous la forme de gélules. Ce phénomène touche notamment des patients utilisant également les sulfates de morphine pour des raisons thérapeutiques.

• Enfin, l'association Safe mentionne « les pratiques d'injection de fentanyl, à partir des patchs ». Celles-ci « restent toujours très marginales et circonscrites à des personnes, principalement d'origine géorgienne en situation de grande précarité ».

2. Des prescriptions parfois inadaptées au niveau de risque associé à la consommation de médicaments opioïdes

La prescription d'opioïdes s'est banalisée comme moyen de répondre à la douleur - rappelons que, selon le rapport Charges et Produits 2025 de la Cnam, environ 12,5 millions d'assurés se sont vu rembourser des médicaments opioïdes en 2024.

Si la consommation de médicaments opioïdes, associée à des risques substantiels de dépendance et d'autres effets secondaires, est si fréquente, c'est notamment faute d'application suffisante des recommandations de bonnes pratiques émises par la Haute Autorité de santé. Certaines prescriptions d'opioïdes apparaissent donc inadaptées.

a) Des effets secondaires importants, incluant la dépendance mais ne s'y limitant pas

L'usage des opioïdes, bien qu'essentiel dans la prise en charge de certaines douleurs aiguës ou chroniques sévères, s'accompagne d'une série d'effets secondaires qui peuvent compromettre la qualité de vie des patients, limiter l'efficacité thérapeutique, voire mettre en jeu leur pronostic vital en cas de surdose. Cette pluralité d'effets souligne la complexité de la gestion des opioïdes, tant pour les prescripteurs que pour les patients, et appelle à une vigilance accrue dans leur usage.

• La consommation d'opioïdes est associée à un risque de pharmacodépendance élevé lié à l'activation des récepteurs mu, lié tant au médicament et à sa posologie qu'à des facteurs individuels.

La définition de la pharmacodépendance

Le code de la santé publique définit la pharmacodépendance comme « l'ensemble de phénomènes comportementaux, cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire et dont les caractéristiques essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de prendre la ou les substances en cause et leur recherche permanente ; l'état de dépendance peut aboutir à l'auto-administration de ces substances à des doses produisant des modifications physiques ou comportementales qui constituent des problèmes de santé publique »70(*).

La consommation au long cours de médicaments opioïdes s'accompagne en effet du développement d'une tolérance, c'est-à-dire une diminution de la réponse analgésique pour une posologie donnée. Cela rend nécessaire d'accroître les posologies pour retrouver l'effet escompté, et expose les patients à un risque de dépendance physique.

La HAS indique que « la dépendance physique se traduit cliniquement par la nécessité de maintenir les prises d'opioïdes pour éviter l'apparition d'un syndrome de sevrage désagréable. Ce dernier est caractérisé par l'association de symptômes dits « de manque » (bâillements avec rhinorrhées et larmoiements, arthralgies et myalgies diffuses accompagnées de crampes musculaires, désordres digestifs, frissons et tremblement des extrémités, hyperhidrose, irritabilité accompagnée d'agitation, de troubles anxieux et d'insomnie). ».

Cette dépendance physique s'accompagne fréquemment d'une dépendance psychologique, liée à l'envie d'éviter les symptômes de sevrage : le patient peut alors rencontrer « des difficultés à contrôler l'utilisation de la substance » parfois liées à un désir puissant ou compulsif d'utiliser une substance psychoactive (« craving »), voire se renfermer sur lui-même et délaisser peu à peu toute autre source de plaisir et d'intérêt.

Comme l'a montré l'exemple américain71(*), la sous-estimation ou la méconnaissance des risques de pharmacodépendance associés à la consommation à grande échelle de médicament opioïdes peut engendrer un déport de la consommation vers le marché illicite, lorsque la quantité d'opioïdes prescrits ne suffit plus à répondre aux cravings du patient.

Selon une étude menée par l'OFMA et l'institut Analgesia72(*), respectivement 36 % et 47 % des usagers de codéine et de tramadol indiquaient avoir des difficultés à arrêter ou diminuer leur traitement.

Plusieurs facteurs influencent la survenue de la dépendance : la dose prescrite, la durée du traitement, les antécédents personnels ou familiaux de troubles addictifs, ainsi que les comorbidités psychiatriques comme la dépression ou l'anxiété. Le risque de dépendance n'est pas uniquement une question de dosage, mais aussi de vulnérabilité individuelle, ce qui complique la mise en place de règles strictes applicables à tous.

La prégnance des critères associés à la dépendance détermine l'existence d'un trouble de l'usage chez le patient.

• Au-delà du risque de dépendance, la consommation de médicaments opioïdes peut entraîner de nombreux effets secondaires propres à cette classe thérapeutique en ce qu'ils résultent tous « d'une activation des récepteurs opioïdes »73(*), selon l'ANSM. Ces effets indésirables, listés par l'ANSM, sont de nature digestive, neurologique, cardiovasculaire et respiratoire :

- des troubles digestifs : la constipation, découlant de l'activation des récepteurs mu impliqués dans le transit, est le principal effet secondaire, mais des nausées ou des vomissements peuvent également survenir ;

- des troubles neurologiques : somnolence, sédation, confusion, tremblements, clonies, risque de convulsions ;

- des troubles cardiovasculaires : hypotension orthostatique, bradycardie ;

- un risque de dépression respiratoire pouvant mettre en jeu le pronostic vital. En effet, comme l'indique la HAS, « la désensibilisation des centres respiratoires à l'hypercapnie et l'abolition du réflexe de toux liée aux opioïdes peuvent conduire à une réduction de la fréquence ventilatoire, favorisant le risque de dépression respiratoire »74(*).

S'ajoutent à cette liste des effets secondaires spécifiques pour les traitements chroniques : l'ANSM évoque « des effets endocriniens (hypogonadisme), des troubles cognitifs et thymiques, des troubles de la libido, ainsi qu'une hyper algésie induite par les opioïdes »75(*). Ces effets secondaires sont particulièrement peu connus des patients et des prescripteurs, malgré leurs retentissements sur la qualité de vie.

Bien que répandue, la consommation de médicaments opioïdes s'accompagne donc de risques certains pour la santé des patients, d'autant que leurs effets secondaires s'avèrent particulièrement fréquents. L'étude DANTE76(*), conduite en 2019 par l'ANSM, fait ainsi apparaître que plus du tiers des patients interrogés subissaient des effets indésirables liés à leur consommation de codéine.

Compte tenu de cette multiplicité d'effets secondaires et de leurs conséquences, la prescription des opioïdes doit être réalisée avec rigueur et dans un cadre strictement défini. Il est essentiel d'évaluer régulièrement les bénéfices et les risques, en adoptant une démarche proactive de prévention des effets indésirables.

b) Des risques liés aux interactions médicamenteuses peu pris en compte

Aux risques intrinsèques aux médicaments opioïdes s'ajoutent des risques d'interactions avec d'autres médicaments.

Interrogée par les rapporteures, l'ANSM fait ainsi valoir que des interactions médicamenteuses existent entre les opioïdes et :

« - les médicaments dépresseurs du système nerveux central (dont les benzodiazépines et apparentés) et les gabapentinoïdes (prégabaline et gabapentine), qui augmentent le risque de dépression respiratoire ;

- des neuroleptiques, hydroxyzine, amiodarone, escitalopram pour le tramadol et l'oxycodone, associations médicamenteuses qui peuvent majorer les troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointe, souvent lié à un allongement de l'intervalle QT.

- avec les triptans et les antidépresseurs de type ISRS et ISRSNa, concernant le tramadol, médicaments qui majorent son effet sérotoninergique.

- les opioïdes eux-mêmes. On peut noter que dans la majorité des cas, l'association de médicaments antalgiques opioïdes n'est pas recommandée, sauf particularités »77(*).

La prescription concomitante de ces traitements et d'antalgiques opioïdes doit donc faire l'objet d'une attention particulière et d'un suivi renforcé.

c) Des prescriptions hors indications fréquentes, malgré les recommandations de la HAS

Malgré l'ensemble des risques associés à la consommation d'opioïdes, la fréquence des prescriptions hors indications est préoccupante. De telles prescriptions, contraires au bon usage, soulèvent des questions d'efficacité clinique et de sécurité sanitaire.

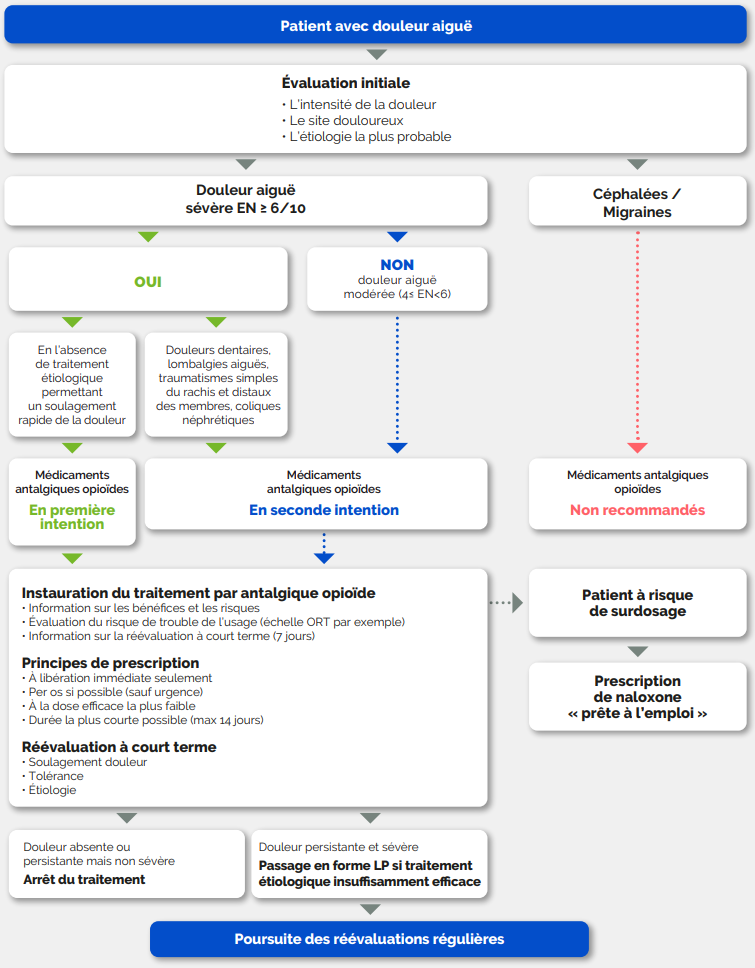

Prenant acte des alternatives thérapeutiques et des risques induits, la HAS a fait paraître, en 2022, des recommandations sur le bon usage des opioïdes, pour la douleur aiguë et pour la douleur chronique.

• Pour la douleur aiguë, la HAS ne recommande la prescription d'opioïdes en première intention que pour certaines douleurs sévères78(*), en l'absence de traitement étiologique permettant un soulagement rapide de la douleur.

Lorsqu'un antalgique opioïde est indiqué, la HAS recommande « d'utiliser la dose efficace la plus faible possible pendant la durée la plus courte possible et d'utiliser des formulations d'opioïdes à libération immédiate en évitant de commencer à utiliser des formulations à longue durée d'action ou à libération prolongée (y compris le fentanyl transdermique) pour le traitement de la douleur aiguë »79(*). La voie d'administration orale doit être privilégiée, lorsqu'elle existe.

Les opioïdes ne doivent, en principe, pas être prescrits en première intention pour certaines douleurs, « en raison de leur balance bénéfices/risques défavorable »80(*) :

- les douleurs dentaires ;

- les lombalgies aiguës ;

- les traumatismes simples du rachis et distaux des membres ;

- les coliques néphrétiques.

Les antalgiques opioïdes ne sont par ailleurs en aucun cas recommandés pour le traitement des céphalées et des migraines, même en deuxième intention, « quelle que soit l'intensité de la douleur »81(*).

Recommandations de

la HAS sur la prise en charge d'une douleur aiguë

par traitement

antalgique opioïde

Source : HAS

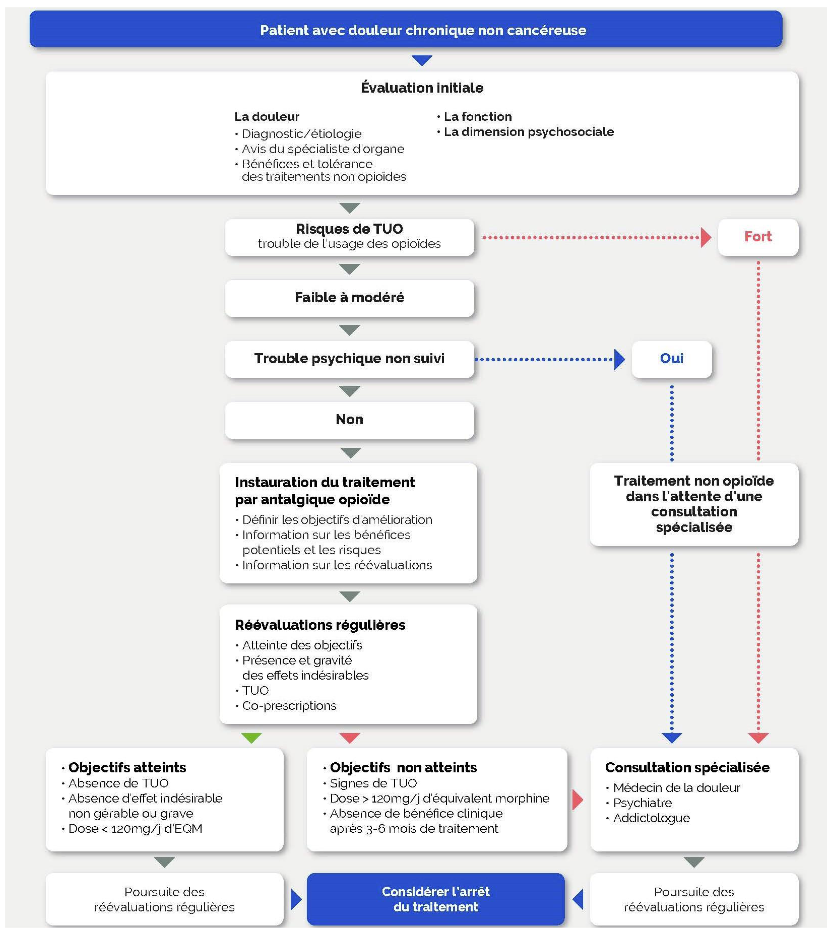

• Pour la douleur chronique, la Haute Autorité de santé préconise, avant toute prescription d'opioïdes, une évaluation préalable des risques de troubles de l'usage. Si ceux-ci sont forts, ou si le patient présente un trouble psychique non suivi, une alternative thérapeutique, médicamenteuse ou non, doit être privilégiée dans l'attente d'une consultation spécialisée auprès d'un médecin de la douleur, d'un psychiatre ou d'un addictologue.

Afin de limiter les risques de dépendance induits en détectant précocement les signes de troubles de l'usage, la HAS recommande, dès la prescription, la fixation d'objectifs thérapeutiques, puis des réévaluations régulières.

La HAS indique, en revanche, que « les médicaments antalgiques opioïdes sont indiqués dans la douleur liée au cancer ».

Recommandations de la HAS sur la prise en charge

d'une douleur chronique

non cancéreuse par traitement antalgique

opioïde

Source : HAS

• Toutefois, il ressort des auditions conduites par les rapporteures que ces recommandations sont, en pratique, peu suivies par les prescripteurs.

Ainsi, une enquête des centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance - addictovigilance (CEIP-A), citée par l'ANSM, indique que les motifs d'achats de codéine déclarés par les patients sont les céphalées (46,5 %), les dorsalgies (21,2 %) et les douleurs dentaires (11,7 %).

Dans près de 80 % des cas suivis par l'enquête, la codéine a donc été prescrite pour des types de douleurs ne faisant pas l'objet d'une recommandation d'usage en première intention. Pour le cas des céphalées qui constitue quasiment la moitié des usages déclarés lors de l'enquête, la prescription d'opioïdes n'est même jamais recommandée.

L'ANSM constate ainsi que « le non-respect de la seconde intention fait partie des types de mésusage les plus souvent remontés par les enquêtes d'addictovigilance »82(*).

Pour la douleur chronique, le constat n'est guère plus reluisant. Certains médicaments, comme le fentanyl, font l'objet d'un mésusage presque généralisé : selon les chiffres de la DGS, « 51 % des prescriptions de fentanyl à action rapide sont hors autorisation de mise sur le marché (AMM) »83(*).

Le suivi des prescriptions en cas de douleur chronique, préconisé par la HAS, n'est pas systématiquement assuré : la docteure Evelyne Renault-Tessier dénonce ainsi des « prescriptions médicales renouvelées sans réévaluation et sans stratégie de déprescription », certainement renforcées par le nomadisme médical qu'elle juge être un « grand pourvoyeur de mésusages »84(*).

Une fois posé le constat de la prégnance des prescriptions d'opioïdes inadaptées, il convient d'en rechercher les causes.

• D'une part, les auditions ont fait apparaître une forme d'« opioïdo-centrisme » dans le traitement de la douleur par les professionnels de santé.

La prescription d'opioïdes pour soulager la douleur semble encore être un réflexe chez certains professionnels. Cette logique, souvent motivée par le souci légitime de soulager rapidement la souffrance, tend toutefois à réduire la complexité de la douleur à une simple cible pharmacologique, occultant ses dimensions psychologiques, sociales et fonctionnelles.

L'étude précitée des CEIP-A fait ainsi apparaître que 39,2 % des patients interrogés ne s'étaient vu prescrire aucun autre antalgique avant la codéine.

Cette tendance à la prescription systématique d'opioïdes est renforcée par une méconnaissance, chez certains professionnels, des risques engendrés par ces médicaments85(*). Une étude qualitative menée par l'OFDT86(*) démontre ainsi qu'« une partie non négligeable des médecins peut minimiser la gravité des problèmes avec les opioïdes (notamment la dépendance) et traiter de manière exclusive le problème de la douleur ».

Le recours quasi-systématique à ces substances se fait parfois au détriment d'une approche multimodale et individualisée de la douleur. Si les opioïdes constituent bien sûr une part déterminante de la réponse médicale à apporter aux souffrances des patients, ils ne doivent pas moins s'inscrire dans un arsenal thérapeutique plus varié, incluant d'autres antalgiques, des thérapies cognitivo-comportementales, une rééducation fonctionnelle ou un accompagnement psychologique87(*).

Cet « opioïdo-centrisme » est, par ailleurs, renforcé par les conditions de prise en charge en vigueur en France selon la société française d'évaluation et de traitement de la douleur (SFETD), qui met en avant la « non-prise en charge financière de nombre de [...] thérapies non-médicamenteuses »88(*) comme un facteur expliquant leur défaut d'intégration à la stratégie thérapeutique.

• D'autre part, le professeur Benjamin Rolland, chef du service universitaire d'addictologie de Lyon, explique un tel écart entre les pratiques de prescription et les recommandations par le fait que ces dernières « sont souvent peu lues et peu connues chez les médecins ou soignants non spécialistes »89(*). La parution de ces recommandations de bonnes pratiques a, il est vrai, été tardive, comme le déplore le Cnop90(*).

Ces éléments mettent en lumière des carences dans l'appréhension de la douleur par les professionnels de santé, explicables notamment par un défaut de formation et d'appropriation des outils existants.

3. Les risques liés aux opioïdes, notamment la dépendance, sont insuffisamment évalués par les médecins

Les risques de mésusage liés aux opioïdes sont donc pour partie attribuables aux professionnels de santé, dont le niveau de connaissances sur la prise en charge de la douleur et l'addictologie apparaît hétérogène, et certainement perfectible.

Ce constat semble faire consensus auprès des organismes auditionnés par la mission : à titre d'exemple, la SFETD déplore une « carence générale sur l'évaluation, le traitement et le retentissement des douleurs chroniques »91(*) tandis que le Cnop note une « méconnaissance par les professionnels de santé des propriétés des opioïdes sur le psychisme (anxiolyse, euphorie, diminution de l'insomnie) »92(*).

Il est appuyé par diverses études : dans ses réponses au questionnaire des rapporteures, la Fédération Addictions note que « les données issues de l'enquête réalisée dans le cadre du livre blanc sur la naloxone93(*) montrent que seuls 8 % des médecins interrogés se disent conscients du risque de surdosage lié aux opioïdes ».

a) Une sous-estimation du risque et des symptômes de la dépendance, liée au déficit de formation initiale et continue des professionnels de santé

Source d'erreurs de prescription, la sous-évaluation des risques liés aux opioïdes est tout d'abord à rapprocher d'un déficit de formation initiale et continue de certains professionnels de santé sur le sujet de la prise en charge de la douleur et de l'addictologie. Ces lacunes seraient « identifiées de longue date »94(*), selon le Groupe Santé Addictions, qui a conduit différentes enquêtes sur le sujet entre 2018 et 2023.

Ainsi, les travaux précités de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de la statistique (Drees), font apparaître que près de la moitié (48 %) du panel de médecins généralistes interrogés se considèrent insuffisamment formés pour repérer les risques de mésusage liés aux opioïdes.

Plus préoccupant encore, l'association SAFE indique que les études préalables à la parution du livre blanc sur la naloxone ont fait apparaître que 30 % des médecins interrogés n'avaient jamais été formés à la prise en charge de la douleur, et 37 % n'avaient plus reçu de formation à ce sujet depuis leur formation initiale.

L'hétérogénéité des connaissances des professionnels de santé sur ces problématiques n'est pas sans poser problème pour l'accès aux soins : les patients concernés par des mésusages se concentrant sur une faible proportion de médecins. Des données fournies par le Groupe Santé Addictions sont éloquentes à cet égard : « aujourd'hui, 80 % des patients sous buprénorphine sont suivis par seulement 5 % des médecins généralistes »95(*).

Cela peut expliquer, selon une étude qualitative menée par l'OFDT96(*), une pratique extensive du renouvellement en ville d'antalgiques opioïdes primo-prescrits à l'hôpital. Les praticiens hospitaliers étant « jugés plus spécialisés ou parfois plus compétents » sur la question de la prise en charge de la douleur, les médecins de ville renoncent parfois à remettre en question leurs prescriptions, ou à s'engager dans une stratégie de déprescription.

Il convient donc de sensibiliser davantage les professionnels de santé aux risques liés à la prescription d'opioïdes. Les rapporteures préconisent le déploiement d'une campagne de communication de grande ampleur dédiée aux opioïdes, qui puisse permettre d'améliorer l'information des patients et d'adapter au mieux les stratégies thérapeutiques mises en oeuvre.

Recommandation : Sensibiliser et informer les professionnels soignants par une campagne permettant le dialogue, l'information et l'orientation des patients sur l'usage et les risques des opioïdes.

La question de la formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur et à l'addictologie doit être appréhendée sous deux prismes : celui de la formation initiale et celui de la formation continue.

• La formation initiale en addictologie des professionnels de santé est très hétérogène, et reste largement à la discrétion de chaque université. Des lacunes existent, tant au niveau du volume d'heures de cours dispensé sur le sujet qu'au niveau de la qualité des contenus.

Il n'existe, d'une part, aucun enseignement de tronc commun harmonisé consacré à l'addictologie dans les cursus des différents professionnels de santé impliqués : médecins généralistes, pharmaciens ou infirmiers, par exemple. Selon une enquête menée en 2021 par le Groupe Santé Addictions auprès des facultés de médecine, « dans certaines universités, l'enseignement de l'addictologie se limite à un seul cours de deux heures ; dans d'autres, il est intégré de manière dispersée dans différents modules, sans logique structurante »97(*). Ce volume horaire ne saurait, bien sûr, donner à tous les professionnels les armes nécessaires pour appréhender dûment les enjeux liés aux antalgiques opioïdes.

La formation à la douleur demeure, elle aussi, souvent marginale dans les cursus de médecine, de pharmacie et de soins infirmiers, alors même qu'elle représente une réalité quotidienne de la pratique clinique.

La qualité des contenus proposés est également perfectible, selon le Groupe Santé Addictions. Celui-ci indique en effet que « dans de nombreuses facultés, l'addiction n'est pas abordée comme une pathologie en soi, mais uniquement à travers ses conséquences somatiques : par exemple, l'alcoolisme dans les modules de gastro-entérologie, le tabac en pneumologie, ou les opioïdes comme effet secondaire des traitements contre la douleur. Le produit, plus que le patient, structure encore trop largement les contenus. »98(*)

Au-delà du contenu académique, une étude qualitative de l'OFDT99(*) montre les limites de l'apprentissage pratique de la prescription de médicaments opioïdes, qui ne permet pas pleinement la responsabilisation ou la prise de recul des professionnels formés. Selon celle-ci, lors de « l'internat, les médecins ne considèrent pas être formés à « bien prescrire », du fait de l'influence des visiteurs médicaux ou parce que les chefs de clinique ou les maîtres de stage choisissent la molécule à leur place ».

La DGS fait toutefois savoir que, dans le cadre de la feuille de route « Prévenir et agir face aux surdoses d'opioïdes » 2019-2022, un « renforcement de la formation initiale [...] des médecins sur le sujet du bon usage et du risque de surdoses »100(*) a été mis en oeuvre.

• Des initiatives fleurissent cependant pour renforcer la formation continue des professionnels de santé.

La prise en charge de la douleur et l'addictologie sont bien représentées dans les orientations prioritaires de développement professionnel continu101(*) pour 2023 à 2025 : l'orientation prioritaire n° 3 concerne l'« amélioration de l'évaluation, du traitement et de la prise en charge de la douleur », tandis que l'orientation n° 19 est intitulée « repérage, accompagnement et prise en charge des pratiques addictives ».

De plus, différentes universités102(*) ont développé des diplômes universitaires relatifs à l'addictologie ou à la prise en charge de la douleur, principalement à l'attention des médecins et des infirmiers.

Toutefois, la formation continue repose aujourd'hui principalement sur des formats en présentiel, peu accessibles aux médecins de ville, en particulier ceux exerçant dans des zones rurales pourtant touchées au premier titre par la dépendance aux opioïdes.

Pour répondre à cette problématique, la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam) travaille actuellement sur le déploiement d'un cours en ligne ouvert à tous (MOOC) sur ces sujets.

La Cnam a également ciblé 14 000 généralistes dont la patientèle est fortement consommatrice de tramadol, afin de les inviter à participer à une campagne d'accompagnement sur le bon usage de ce médicament.

b) Un défaut d'utilisation des outils existants afin d'évaluer les risques

Les carences dans la formation des professionnels de santé à la prise en charge de la douleur et à l'addictologie pourraient toutefois être compensées par l'usage de différents outils prévus pour accompagner les prescripteurs et les dispensateurs dans leur activité.

• On peut par exemple penser aux logiciels d'aide à la prescription (LAP)103(*) et à la dispensation (LAD) certifiés par la HAS, visant respectivement à accompagner le médecin pour qu'il réalise les meilleurs choix thérapeutiques en limitant les interactions médicamenteuses, et le pharmacien afin d'éviter les erreurs à la délivrance et de garantir une meilleure adaptation du conseil pharmaceutique.

Le déploiement de ces logiciels, qui constituent un appui décisif à la sécurité et à l'efficacité thérapeutique en diffusant les recommandations et avis médico-économiques identifiés par la HAS, est encouragé par les pouvoirs publics. Disposer d'un LAP certifié par la HAS est, par exemple, devenu nécessaire pour les médecins afin de toucher le forfait structure et la future dotation numérique.

Ces outils pourraient donc renforcer l'information des professionnels de santé sur les risques liés à la prescription des antalgiques opioïdes, et encourager le développement d'approches plus multimodales et individualisées de prise en charge de la douleur.

Toutefois, à ce jour, les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation ne comportent pas de messages d'alerte sur le bon usage des opioïdes ni sur le risque de surdoses.

Recommandation : Faire apparaître, dans les logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation certifiés par la HAS, des messages d'alerte sur le bon usage des opioïdes, le risque de dépendance et le risque de surdoses.

• Certains instruments spécifiques existent aujourd'hui afin d'accompagner les professionnels de santé dans la prescription et la dispensation d'antalgiques opioïdes, mais ceux-ci sont insuffisamment mobilisés, ce qui entraîne une hausse du risque de mésusage.

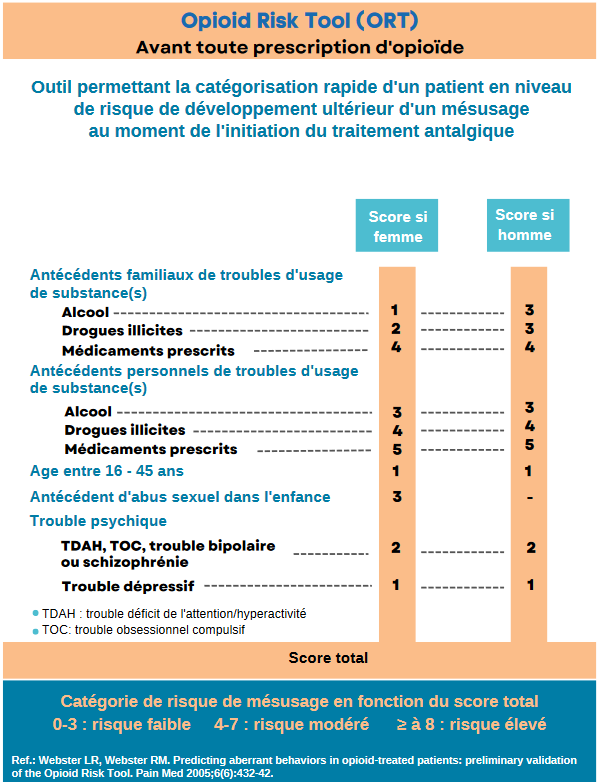

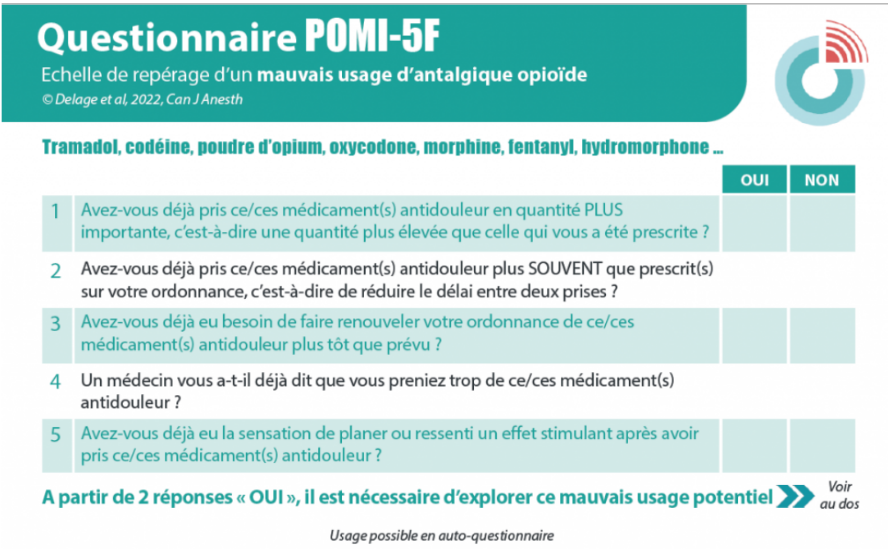

Depuis mars 2022, deux outils sont recommandés par la HAS en vue de la prescription ou du renouvellement d'une prescription d'antalgiques opioïdes : il s'agit des questionnaires Opioid Risk Tool (ORT) et du questionnaire Prescription Opioid Misuse Index (POMI).

Le premier vise à accompagner les prescripteurs dans l'analyse des risques associés à la primo-prescription d'antalgiques opioïdes. Il doit donc être réalisé ex ante, avant toute prescription. Il consiste en une série de cinq questions concernant les antécédents familiaux et personnels de troubles d'usage de substances, les antécédents personnels traumatiques, l'âge du patient, et la présence de certains troubles psychiques.

À chaque réponse est associé un nombre de points, qui, cumulé, donne une estimation du risque de développement ultérieur d'un mésusage chez le patient, laquelle doit être prise en compte dans la stratégie thérapeutique déployée.

Questionnaire ORT

Source : Assistance publique - Hôpitaux de Marseille

Le questionnaire POMI vise quant à lui à détecter des mésusages chez des patients déjà traités par des antalgiques opioïdes, et trouve donc sa place au moment d'un renouvellement de prescription. Cela rend cet outil particulièrement pertinent pour le suivi des douleurs chroniques non cancéreuses.

Un travail mené en 2021 par des chercheurs104(*) notamment issus de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et de l'Observatoire français des médicaments antalgiques (OFMA) a permis la traduction et l'adaptation culturelle de cet outil au contexte français et européen, dans une version appelée POMI-5F.

Le questionnaire, qui peut être auto-administré, consiste en cinq questions recoupant les principaux mésusages constatés : augmentation des doses ou des fréquences, consommation excessive, recherche d'effets détournés. Lorsque le patient répond favorablement à deux questions ou plus, il convient d'explorer plus avant le risque de mésusage, et d'adapter le cas échéant la stratégie thérapeutique. Les professionnels sont particulièrement invités à rechercher les signes de dépendance physique et de tolérance, d'inefficacité du médicament, d'usage non thérapeutique et de craving.

Questionnaire POMI-5F

Source : OFMA

Selon l'association SAFE, citant une étude réalisée dans le cadre de l'élaboration du livre blanc sur la naloxone, seul « 1/3 des médecins interrogés utilisent un questionnaire permettant d'évaluer le risque de mésusage chez les patients traités par antalgiques opioïdes, 20 % utilisant le questionnaire ORT et 14 % le questionnaire POMI ».

Peu mobilisés par les prescripteurs malgré leur simplicité d'usage et leur caractère didactique, ces outils ne sont guère plus utilisés par dispensateurs : dans la même enquête, 77 % des pharmaciens répondants disaient ne pas connaître les échelles d'évaluation de risque de mésusage.

Dans ces conditions, le Cnop recommande une « diffusion plus large »105(*) de ces outils.

c) Le manque de coordination entre les professionnels de santé accroît les risques de mésusage

Comme l'indique la Haute Autorité de santé dans ses réponses au questionnaire des rapporteures, « le défaut de coordination des professionnels de santé en ville et ville-hôpital est source de prises en charge non optimales voire inadaptées des douleurs chroniques et potentiellement d'une utilisation inadaptée des morphiniques voire de leur mésusage en ville »106(*). La Fédération française d'addictologie s'inquiète quant à elle plus spécifiquement du « manque de coordination entre prescripteurs et pharmaciens »107(*).

Le manque de communication entre professionnels de santé - prescripteur et médecin traitant ou prescripteur et pharmacien notamment - peut en effet conduire à une prise en charge en silo, contraire à l'approche holistique qui devrait prévaloir et menant à « des prescriptions inadaptées ou à une prolongation non justifiée des traitements »108(*).

Une étude qualitative sur l'usage des médicaments opioïdes antalgiques (EMOA)109(*) menée par l'OFDT démontre ainsi que « les difficultés à modifier ou arrêter la prescription d'un médicament qui a été initiée par un autre professionnel, ou dans d'autres secteurs de la chaîne de soins, tiennent surtout aux difficultés de coopération entre acteurs du système des soins et aux engagements assumés dans la prise en charge », ces difficultés étant renforcées par le sentiment de manque de légitimité de certains prescripteurs à remettre en question des prescriptions de leurs confrères, parfois jugés plus expérimentés.

Le défaut de coordination entre les professionnels de santé impliqués dépend, notamment, du mode d'exercice retenu : l'étude de l'OFDT précitée tend notamment à prouver que l'exercice auprès d'autres professionnels permettant un regard scientifique extérieur - en maison de santé ou en centre de santé notamment - est plus propice à l'internalisation et à la gestion des problèmes de mésusage liés aux opioïdes.

4. Des mésusages favorisés par la méconnaissance des consommateurs des risques associés aux substances opioïdes

Si les imperfections du système de santé expliquent une partie des mésusages et des troubles de l'usage constatés sur les médicaments opioïdes, les patients peuvent également en être à l'origine, en n'appliquant pas les consignes des professionnels de santé ou en n'identifiant pas le développement d'une pharmacodépendance, parfois du fait d'une méconnaissance de ses signes.

Alors que la prise de médicaments antalgiques opioïdes présente des risques significatifs pour le patient, on ne peut se contenter que celui-ci adopte un rôle de « consommateur » passif. Il convient, au contraire, de véritablement faire du patient un « acteur du bon usage des traitements »110(*), ce qui suppose des efforts d'éducation thérapeutique et de responsabilisation.

a) Une méconnaissance des risques associés aux substances consommées

La méconnaissance des risques associés à la prise d'antalgiques opioïdes par leurs consommateurs constitue la principale source de mésusage provenant du patient.

Ce phénomène a fait consensus lors des auditions conduites par la mission. Certains patients ignorent les dangers liés aux opioïdes, d'autres ignorent même qu'ils sont traités par un tel antalgique.

Les malades traités avec des opioïdes ne sont, d'une part, pas toujours au fait de la classe thérapeutique dans laquelle s'inscrit leur traitement. Ce constat est particulièrement préoccupant pour les opioïdes de palier 2, dits « faibles », pour lesquels les professionnels de santé impliqués ne précisent pas systématiquement qu'il s'agit d'opioïdes. L'ANSM déplore ainsi chez les patients consommateurs de « tramadol et [de} codéine, la méconnaissance de l'appartenance de ces médicaments [à la classe] pharmacothérapeutique des antalgiques opioïdes »111(*).

Chez les patients qui savent être traités par des opioïdes, la connaissance des risques associés à ce traitement demeure toutefois perfectible. Selon l'ANSM, « une majorité de patients » ignorerait que les antalgiques opioïdes sont « susceptibles d'entraîner une accoutumance, une dépendance physique et psychologique, et un trouble de l'usage d'opioïdes », ce qui « participe au risque de survenue de ces effets indésirables et de l'absence ou du retard de leur prise en charge »112(*).

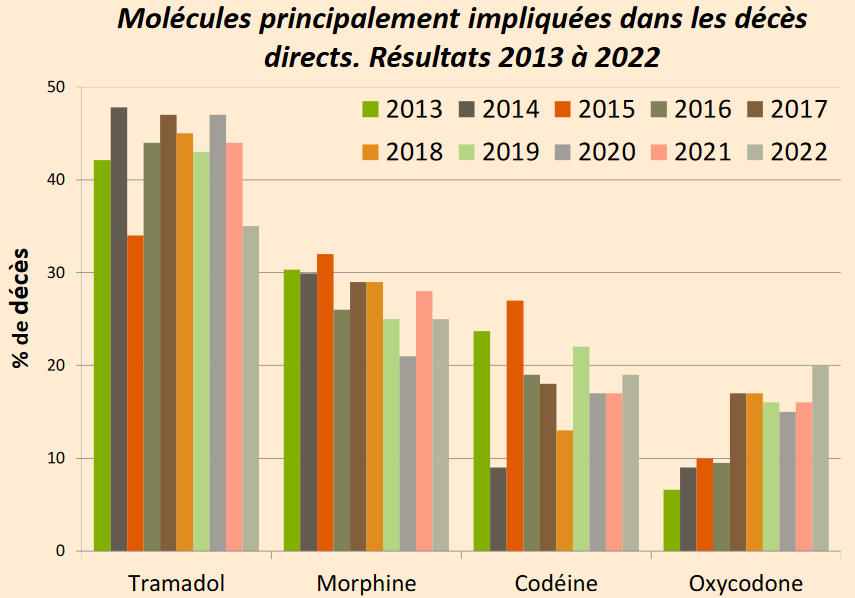

La HAS fait le même constat lorsqu'elle observe, citant une étude de l'OFMA et de l'Institut Analgesia113(*), que « 9 usagers de tramadol ou codéine sur 10 ignorent le risque d'arrêt respiratoire en cas de surdosage de ces médicaments », alors que les CEIP-A ont recensé, en 2022, 74 décès liés à une surdose de ces molécules114(*) dans le cadre de l'enquête Décès toxiques par antalgiques (DTA). Cela fait du tramadol et de la codéine respectivement le premier et le troisième antalgique les plus létaux.

Source : Addictovigilance.fr

L'ignorance de la catégorisation comme opioïde de son traitement ou la méconnaissance des effets indésirables associés à la consommation de ces médicaments expose les patients à des risques accrus de mésusage : comme le rappelle la Fédération française d'addictologie, « une dépendance peut s'installer très vite, sans que l'on s'en rende compte »115(*).

Pour expliquer la méconnaissance des risques liés aux traitements opioïdes par les patients, les auditions ont permis aux rapporteures d'avancer trois pistes principales : le manquement, par les professionnels de santé, à leur devoir d'information des patients, l'insuffisance et le défaut de ciblage des campagnes de communication grand public, et les limites de l'étiquetage des médicaments opioïdes.

• Le manquement à l'obligation d'information du patient applicable aux professionnels de santé est, sans nul doute, l'une des principales raisons de la mauvaise appréhension par les patients des risques de leur traitement antalgique opioïde.

Dans un mouvement d'affirmation des droits individuels et d'évolution de la relations soignant-soigné encouragé par la jurisprudence, l'article 11 de la loi dite « Kouchner »116(*) de 2002 a consacré le droit, pour le patient, d'être informé de son état de santé. Cette obligation d'information, applicable « à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables »117(*), touche un champ assez large : il recouvre notamment l'utilité, l'urgence, les conséquences ou les risques fréquents ou graves normalement prévisibles des traitements engagés.

Cette obligation figure également, sous une autre forme et depuis parfois plus longtemps118(*), dans les codes de déontologie de différentes professions de santé.

Pour les médecins, l'article 35 du code de déontologie119(*) dispose que le praticien « doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose », étant entendu que le médecin doit tenir compte de la personnalité du patient dans les explications apportées et veiller à sa compréhension.

L'article R. 4312-13 du code de la santé publique prévoit, pour les infirmiers, l'obligation déontologique de mettre « en oeuvre le droit de toute personne d'être informée de son état de santé », de façon « loyale, adaptée et intelligible ». Lorsqu'il est saisi d'une demande d'information ultra vires, l'infirmier doit rediriger le patient vers le professionnel de santé compétent.

Seuls peuvent faire obstacle au droit d'information du patient sa propre volonté de renoncer à être informé, l'urgence ou l'impossibilité pour le professionnel de santé de respecter cette obligation120(*).

Par conséquent, l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et les dispositions des différents codes de déontologie devraient, en principe, faire obligation aux médecins, infirmiers et pharmaciens impliqués dans les traitements par antalgiques opioïdes d'informer les patients des « conséquences » et des « risques fréquents ou graves normalement prévisibles » associés à cette classe thérapeutique.

Une enquête du panel d'observation des pratiques et conditions d'exercice en médecine générale menée par la Drees conduite entre décembre 2019 et mars 2020 sur 2 412 médecins fait toutefois apparaître d'importantes lacunes dans l'information prodiguée aux patients. Ainsi, près d'un praticien sur cinq (19 %) n'informe pas systématiquement ses patients sur les risques de mésusages ou de dépendance liés à la consommation d'opioïdes prescrits.

L'obligation légale et déontologique d'information du patient se doit d'être scrupuleusement respectée, encore plus particulièrement lorsque le traitement suivi est porteur de risques lourds sur la santé. Les rapporteures estiment donc qu'il est crucial que ces obligations soient rappelées aux prescripteurs, et que ceux-ci s'engagent effectivement dans une information systématique au patient, adaptée au produit prescrit et à sa posologie. Une sensibilisation des professionnels de santé par les ordres, chargés de veiller à la déontologie, pourrait être envisagée, de même que la mise en oeuvre de sanctions ordinales pour les professionnels réfractaires.

Recommandation : Insister sur la nécessité de l'information du prescripteur au patient sur les risques associés aux médicaments opioïdes.

• Des programmes de communication grand public pour faire connaître les risques associés aux antalgiques opioïdes existent, mais ils demeurent insuffisamment visibles du grand public. En tout état de cause, comme l'indique la Mildeca, « la communication sur les risques liés au mésusage des opioïdes mérite d'être renforcée »121(*).

Le constat d'une carence d'information du grand public sur les risques liés aux opioïdes est largement partagé, y compris auprès des professionnels. L'association SAFE défend que « cet avis est étayé par les études que [l'association a] pu mener auprès des professionnels pharmaciens, médecins, et acteurs de l'addictologie et de la réduction des risques, qui considèrent tous que l'information est insuffisante tant au niveau collectif qu'individuel »122(*).

Certaines initiatives existent bien, à l'image du programme « Prévention et réduction des risques de surdoses liées aux opioïdes en région PACA » (POP), lancé par le CEIP-A de Marseille et présenté plus en détail infra.

Toutefois, de tels programmes disposent rarement d'une ampleur nationale : le Groupe Santé Addictions déplore ainsi que « la communication sur les risques de mésusage et de dépendance liés aux opioïdes [...] [soit] morcelée, peu visible pour le grand public, et le plus souvent cantonnée à des cercles professionnels ou institutionnels »123(*). Les actions de communication menées trouvent donc, bien souvent, peu de relais et guère plus d'écho dans la population générale.

En conséquence, le niveau d'information global de la population sur les risques liés aux antalgiques opioïdes est très insuffisant, ce qui présente des risques de santé publique accrus à l'échelle individuelle, pour son entourage, et à l'échelle collective :

- à l'échelle individuelle, les patients dûment informés des risques par leur médecin ont tendance à moins y prêter d'attention s'ils n'ont pas été sensibilisés de leur existence au préalable ;

- à l'échelle de l'entourage, les proches des patients ne peuvent se montrer suffisamment vigilants à l'apparition des premiers signes de mésusage ou de pharmacodépendance, puisqu'ils en ignorent les manifestations, ce qui retarde et complexifie d'autant la prise en charge du mésusage ;

- à l'échelle collective, la méconnaissance des risques associés aux opioïdes et des réponses à y apporter a des impacts de santé publique, notamment en cas de surdose d'opioïdes dans un lieu public.

• Enfin, l'étiquetage des produits sur le marché ne permet pas d'offrir une vision claire des dangers liés aux médicaments antalgiques opioïdes. Des réflexions sont actuellement en cours pour faire évoluer l'étiquetage de certains médicaments opioïdes afin de faire apparaître des mentions d'alerte permettant la sensibilisation des patients au risque de dépendance124(*).

b) L'automédication : une pratique répandue et problématique

Si elle est parfois perçue comme une pratique anodine, voire de bon sens, l'automédication n'est pas dénuée de risques, en particulier lorsqu'elle concerne des médicaments comme les antalgiques opioïdes, dont les effets secondaires sont puissants et dont les dangers sont méconnus et sous-évalués125(*).

L'ensemble des médicaments opioïdes sont, pour cette raison, soumis à prescription médicale obligatoire126(*). Malgré cela, l'inadaptation de certains conditionnements trop volumineux127(*) conduit les patients à accumuler des boîtes entamées mais non finies dans les « pharmacies familiales ». Les patients peuvent donc être tentés de traiter par eux-mêmes la survenue de douleurs modérées à intenses ultérieures, avec des médicaments qui leur avaient été prescrits pour d'autres pathologies.

Malgré les risques associés, l'automédication est, de fait, particulièrement répandue chez les patients souffrant de douleurs chroniques. Citée par la SFETD, l'enquête PREVA-DOL menée par l'observatoire français de la douleur et des antalgiques (OFDA) démontre que 16 % des Français souffrant de douleurs chroniques pratiquent l'automédication.

Les causes de ce phénomène sont plurielles et résultent d'une conjonction de facteurs environnementaux et sociaux.

Au-delà de la méconnaissance des effets secondaires et des risques encourus, il est certain que l'automédication et la mobilisation de la « pharmacie familiale » deviennent d'autant plus attractives pour les patients que l'accès aux médecins se complexifie et demande du temps et des efforts.

L'ANSM indique également que différents facteurs sociaux, parmi lesquels l'« isolement social », la « précarité » ou le « chômage », peuvent « favoriser l'automédication »128(*). Interrogé sur la question, le Cnop y ajoute d'autres facteurs, comme la « croyance qu'il existe toujours un produit disponible pour modifier l'humeur, le malaise » et la « dégradation de la santé mentale »129(*) de la population.

En l'absence de contrôle médical, les patients en automédication s'exposent davantage à des erreurs de posologie : l'étude DANTE menée par le réseau des CEIP fait par exemple apparaître que « 13,3 % des patients en automédication avec de la codéine sont en surdosage »130(*).

L'automédication favorise donc la survenue des risques les plus graves liés à la consommation d'opioïdes : surdosages involontaires, syndromes de sevrage, développement d'une pharmacodépendance, etc.

En outre, l'automédication retarde le recours à une évaluation médicale approfondie, en masquant les symptômes d'une pathologie sous-jacente ou en complexifiant le diagnostic.

Au-delà de l'automédication stricto sensu, la disponibilité d'antalgiques opioïdes dans les armoires à pharmacie familiales conduit certains patients à s'improviser médecins et à partager leur traitement à leur entourage. Ce phénomène est plus inquiétant encore que l'automédication dans la mesure où il s'applique à des patients n'ayant potentiellement jamais subi une analyse médicale sur le bien-fondé d'une prescription d'opioïdes. L'accès via l'entourage, qui constitue selon l'ANSM un facteur explicatif de la vulnérabilité au risque de dépendance, est particulièrement répandu. Selon la HAS, citant une enquête menée par l'OFMA et l'institut Analgesia131(*), « respectivement 41 et 42 % des patients traités par codéine ou tramadol déclarent avoir déjà partagé leur traitement avec une personne de leur entourage »132(*).

Afin de répondre aux problématiques engendrées par la consommation de médicaments opioïdes non encadrée médicalement, un effort d'éducation thérapeutique des patients apparaît indispensable133(*).

* 59 Autorisation de mise sur le marché.

* 60 La définition donnée par la DGS inclut une notion d'intentionnalité, que les rapporteures n'ont pas retenue dans leur étude.

* 61 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.

* 62 Voir supra.

* 63 Selon le réseau des CEIP-A, « en 2023, 298 structures ont participé, incluant 5 358 sujets, avec 11 035 modalités de consommation de substances (dont la moitié des médicaments) ».

* 64 Voir infra.

* 65 Comme Lil Wayne.

* 66 Comme Freeze Corleone.

* 67 Voir infra.

* 68 Contribution écrite de Safe au questionnaire des rapporteures.

* 69 Contribution écrite de Safe au questionnaire des rapporteures.

* 70 Article R. 5132-97 du code de la santé publique.

* 71 Voir infra.

* 72 OFMA et Institut Analgesia « Les Français ne font pas toujours bon usage du tramadol et de la codéine » 13 avril 2022.

* 73 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.

* 74 Réponses écrites de la HAS au questionnaire des rapporteures.

* 75 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.

* 76 Voir supra.

* 77 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.

* 78 D'un niveau supérieur ou égal à 6/10.

* 79 Réponses écrites de la HAS au questionnaire des rapporteures.

* 80 Réponses écrites de la HAS au questionnaire des rapporteures.

* 81 Réponses écrites de la HAS au questionnaire des rapporteures.

* 82 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.

* 83 Réponses écrites de la DGS au questionnaire des rapporteures.

* 84 Réponses écrites de la Dr Evelyne Renault-Tessier au questionnaire des rapporteures.

* 85 Voir infra.

* 86 Laura Duprat, « Pratiques de prescription d'antalgiques opioïdes en médecine générale », Tendances n° 156, OFDT, 8 p., 25 avril 2023.

* 87 Voir infra.

* 88 Réponses écrites de la SFETD au questionnaire des rapporteures.

* 89 Réponses écrites du Pr Benjamin Rolland au questionnaire des rapporteures.

* 90 Réponses écrites du Cnop au questionnaire des rapporteures.

* 91 Réponses écrites de la SFETD au questionnaire des rapporteures.

* 92 Réponses écrites du Cnop au questionnaire des rapporteures.

* 93 Livre blanc de la naloxone, 14/11/2024,

https://safe.asso.fr/images/Documents/LIVRE_BLANC_DE_LA_NALOXONE_V19-prefinal.pdf

* 94 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.

* 95 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.

* 96 Laura Duprat, « Pratiques de prescription d'antalgiques opioïdes en médecine générale », Tendances n° 156, OFDT, 8 p., 25 avril 2023.

* 97 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.

* 98 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.

* 99 Laura Duprat, « Pratiques de prescription d'antalgiques opioïdes en médecine générale », Tendances n° 156, OFDT, 8 p., 25 avril 2023.

* 100 Réponses écrites de la DGS au questionnaire des rapporteures.

* 101 Arrêté du 7 septembre 2022 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2023 à 2025.

* 102 Notamment l'université Bourgogne Europe, l'université de Toulouse, l'université Paris-Saclay, ou l'université Paris Cité.

* 103 Article L. 161-38 du code de la sécurité sociale.

* 104 Delage et al., 2021, Validation transculturelle d'une version franco-européenne de l'échelle de mésusage des prescriptions d'opioïdes (POMI-5F).

* 105 Réponses écrites du Cnop au questionnaire des rapporteures.

* 106 Réponses écrites de la HAS au questionnaire des rapporteures.

* 107 Réponses écrites de la FFA au questionnaire des rapporteures.

* 108 Réponses écrites de la Fédération Addiction au questionnaire des rapporteures.

* 109 Laura Duprat, « Pratiques de prescription d'antalgiques opioïdes en médecine générale », Tendances n° 156, OFDT, 8 p., 25 avril 2023.

* 110 Réponses écrites de la SFETD au questionnaire des rapporteures.

* 111 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.

* 112 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.

* 113 OFMA et Institut Analgesia, « Les Français ne font pas toujours bon usage du tramadol et de la codéine », 13 avril 2022.

* 114 Dont 18 dans un contexte suicidaire.

* 115 Réponses écrites de la FFA au questionnaire des rapporteures.

* 116 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

* 117 Article L. 1111-2 du code de la santé publique.

* 118 Depuis 1995 pour les médecins, par exemple.

* 119 Article R.4127-35 du code de la santé publique.

* 120 Article L. 1111-2, R. 4127-35 et R. 4312-13 du code de la santé publique, notamment.

* 121 Réponses écirtes de la Mildeca au questionnaire des rapporteures.

* 122 Réponses écrites de SAFE au questionnaire des rapporteures.

* 123 Réponses écrites du Groupe Santé Addictions au questionnaire des rapporteures.

* 124 Voir infra.

* 125 Voir infra.

* 126 Voir infra.

* 127 Voir infra.

* 128 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.

* 129 Réponses écrites du Cnop au questionnaire des rapporteures.

* 130 Réponses écrites de l'ANSM au questionnaire des rapporteures.

* 131 OFMA et Institut Analgesia, « Les Français ne font pas toujours bon usage du tramadol et de la codéine », 13 avril 2022.

* 132 Réponses écrites de la HAS au questionnaire des rapporteures.

* 133 Voir infra.