N° 903

SÉNAT

2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 septembre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable (1) sur les moyens de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic des espèces protégées,

Par M. Guillaume CHEVROLLIER,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-François Longeot, président ; M. Didier Mandelli, premier vice-président ; Mmes Nicole Bonnefoy, Marta de Cidrac, MM. Hervé Gillé, Rémy Pointereau, Mme Nadège Havet, M. Guillaume Chevrollier, Mme Marie-Claude Varaillas, MM. Jean-Yves Roux, Cédric Chevalier, Ronan Dantec, vice-présidents ; M. Cyril Pellevat, Mme Audrey Bélim, MM. Pascal Martin, Jean-Claude Anglars, secrétaires ; Mme Jocelyne Antoine, MM. Jean Bacci, Alexandre Basquin, Jean-Pierre Corbisez, Jean-Marc Delia, Stéphane Demilly, Gilbert-Luc Devinaz, Franck Dhersin, Alain Duffourg, Sébastien Fagnen, Jacques Fernique, Fabien Genet, Éric Gold, Daniel Gueret, Mme Christine Herzog, MM. Joshua Hochart, Olivier Jacquin, Damien Michallet, Louis-Jean de Nicolaÿ, Saïd Omar Oili, Alexandre Ouizille, Clément Pernot, Mme Marie-Laure Phinera-Horth, M. Bernard Pillefer, Mme Kristina Pluchet, MM. Pierre Jean Rochette, Bruno Rojouan, Mme Denise Saint-Pé, M. Simon Uzenat, Mme Sylvie Valente Le Hir, MM. Paul Vidal, Michaël Weber.

L'ESSENTIEL

La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adopté à l'unanimité, le 24 septembre 2025, le rapport d'information de Guillaume Chevrollier relatif aux moyens de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces sauvages et protégées.

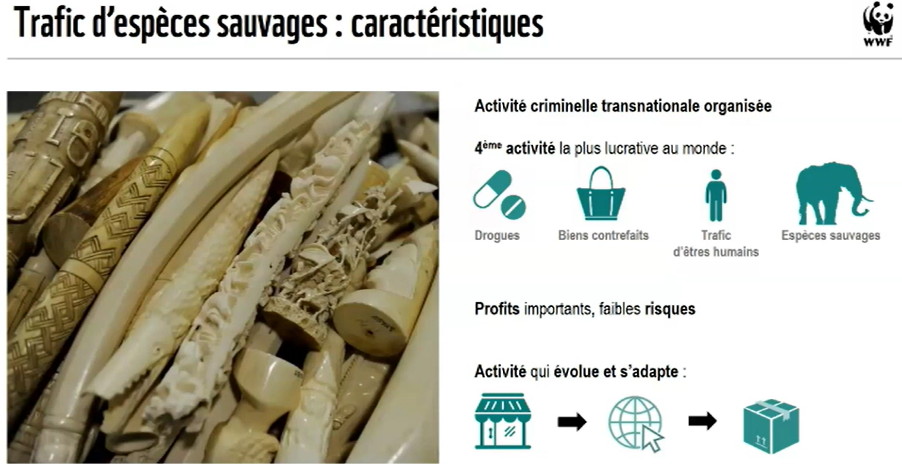

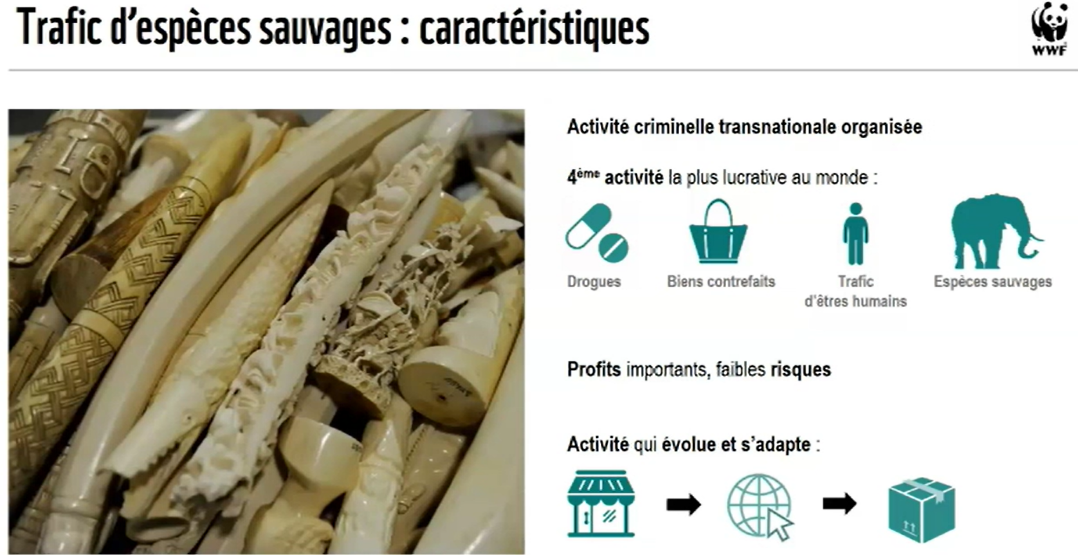

À la veille de la COP20 Cites, forte du constat que ce sujet était aussi préoccupant qu'absent du débat public, la commission a voulu mettre en lumière les enjeux et les risques que fait peser la croissance continue du trafic d'espèces sauvages et protégées. En dépit des instruments de droit international et de la forte mobilisation douanière, cette criminalité conjuguant profits élevés et risques plus faibles que d'autres activités illicites prospère. Nous avons jusqu'à présent échoué à endiguer les flux que ce trafic charrie et à trouver les réponses adéquates pour réagir face à ce phénomène multifactoriel, tentaculaire, adaptatif et transnational. Réussir ce défi permettra de concentrer les moyens douaniers sur la lutte contre le narcotrafic.

Ce commerce illicite est porteur d'enjeux insoupçonnés : risques sanitaires majeurs pour la santé humaine et animale, contribution à l'érosion de la biodiversité, financement de réseaux criminels, perturbations écosystémiques menaçant les ressources vivrières des communautés locales... En raison de sa forte connectivité avec le reste du monde et des flux massifs de voyageurs arrivant sur son territoire, la France est particulièrement exposée aux risques que fait peser ce trafic. Les volumes d'animaux vivants et de produits carnés importés sont significatifs au point que la lutte contre le trafic d'espèces sauvages est devenue une course contre la montre pour éviter qu'un risque de zoonose ou d'épizootie survienne. Nous ne pouvons plus faire l'économie d'une stratégie plus efficace, plus ferme et mieux concertée pour y faire face.

La logique d'interception douanière qui a longtemps prévalu est désormais à bout de souffle : nous devons changer de dimension et activer sans tarder des solutions fondées sur la prévention, la sensibilisation et la coopération internationale pour tarir les flux, à tous les stades amont de l'arrivée sur le territoire. Ce changement de doctrine exigera une adaptabilité constante de notre réponse aux menaces identifiées, une coordination sans faille des forces de l'ordre et un investissement dans des solutions techniques d'aide à la détection des produits illicites.

La commission estime qu'il découle de notre devoir de vigilance face aux menaces sanitaires d'oeuvrer par tous les moyens dont dispose la puissance publique à la réduction drastique de l'ampleur du phénomène. Pour ce faire, elle a adopté 18 recommandations visant à orienter les acteurs de la lutte contre ce trafic et refondre en profondeur une action publique lacunaire, qui intervient trop tard, de manière trop peu dissuasive et insuffisamment coordonnée.

Contrôle douanier d'une valise à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

I. UN TRAFIC MONDIALISÉ EN EXPANSION, PORTEUR DE MENACES QUE LES AUTORITÉS NE PARVIENNENT PAS À ENDIGUER

A. UN PHÉNOMÈNE GLOBAL QUI AFFECTE DES MILLIERS D'ESPÈCES

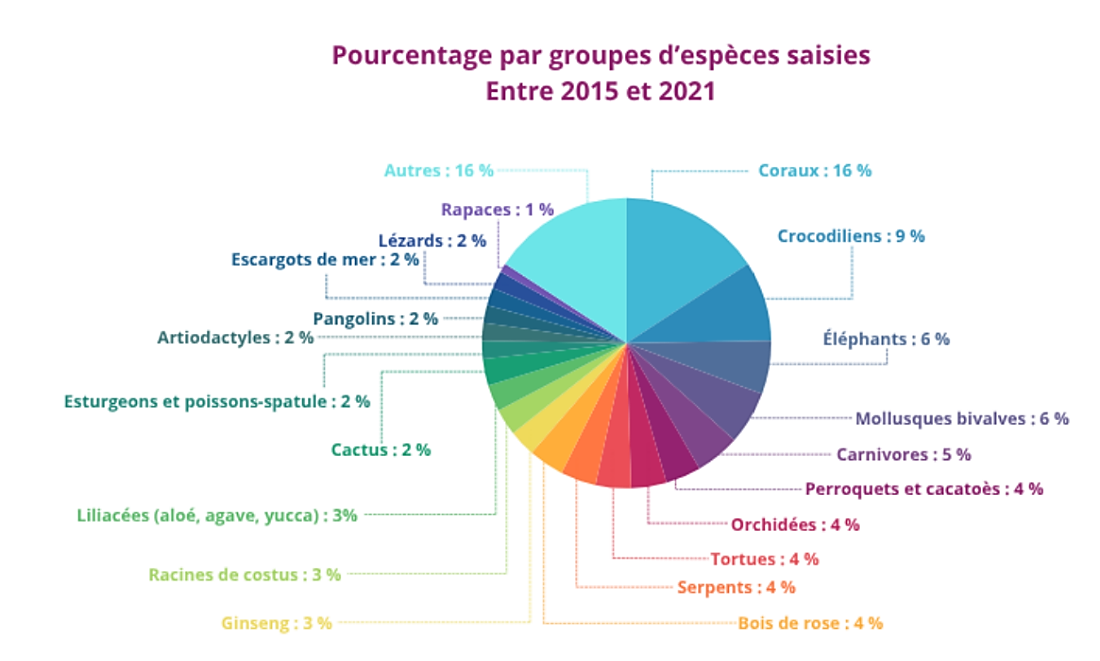

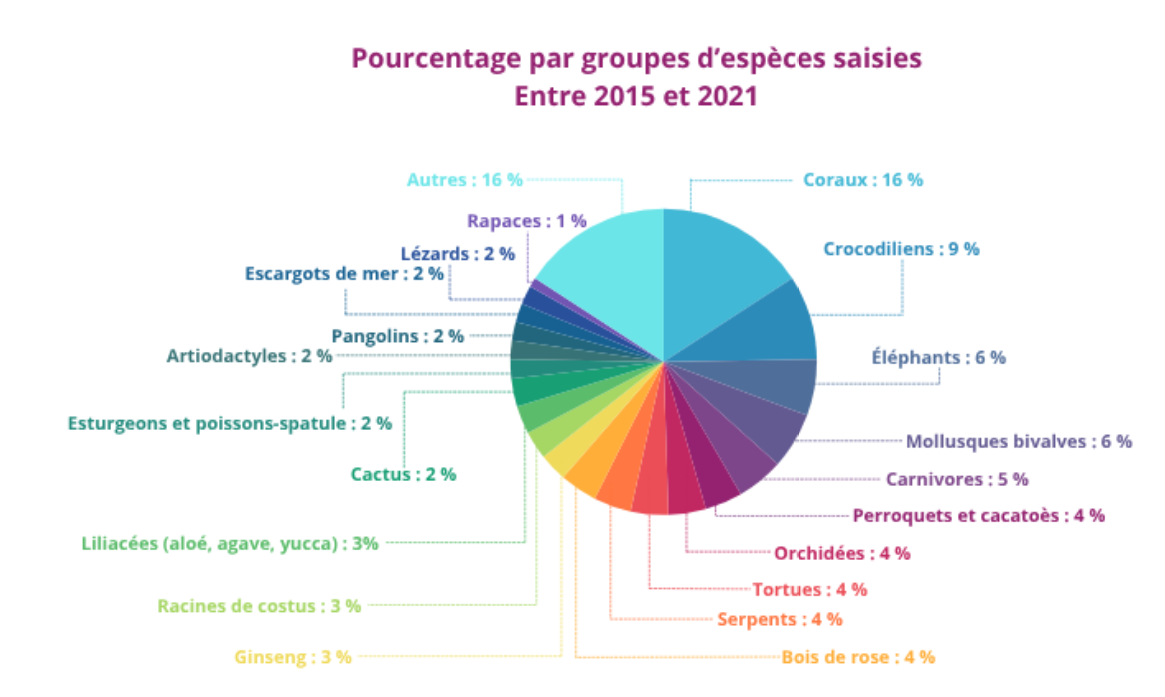

Le caractère massif du trafic mondial s'illustre notamment par le fait qu'il concerne plus de 160 pays et affecte au moins 4 000 espèces animales et végétales, dont 3 250 listées en annexe de la Convention sur le commerce international des espèces menacées (Cites).

Pourcentage par groupes d'espèces saisies

entre 2015 et 2021

Source : Office des Nations unies contre la drogue et le crime

Entre 2015 et 2021, plus de 13 millions de saisies ont été recensées à l'échelle internationale, pour un volume estimé supérieur à 16 000 tonnes. Ces estimations ne représentent qu'une infime proportion des flux générés par ce trafic. Son illégalité contribue en grande partie à invisibiliser les volumes réels. L'action publique se fonde sur des estimations extrapolées à partir des saisies réalisées par les autorités nationales.

Le commerce illicite d'espèces sauvages génère au niveau mondial des flux financiers colossaux, à hauteur de 20 milliards de dollars américains par an, soit a minima le double en valeur du commerce légal.

En raison de sa position géographique favorisée, de la richesse de sa biodiversité ultramarine, de son attractivité commerciale et touristique, mais également de son insertion dans la mondialisation en tant que puissance commerciale et touristique, la France constitue un carrefour de premier plan pour le trafic d'espèces protégées, favorisé par les capacités de ses hubs maritimes et aéroportuaires.

En 2024, 560 constatations relatives à la Cites ont été réalisées par les services des douanes, en hausse de 4 % par rapport à 2023 : à cette occasion, plus de 98 000 spécimens ont été saisis, dont 3 508 spécimens d'origine animale. Outre les végétaux, les spécimens les plus saisis sont des coraux et coquillages : la faune marine représente la majorité des contentieux Cites, suivie des animaux vivants, principalement des oiseaux et des reptiles.

Un autre type de trafic affecte particulièrement la France par son ampleur et les flux qu'il génère, celui de la « viande de brousse », qui désigne la viande d'animaux sauvages en provenance d'Afrique et recouvre une grande variété d'espèces issues de la chasse non durable : singes, pangolins, porcs-épics, rongeurs, chauves-souris, antilopes, serpents...

Chaque année depuis 2018, les services douaniers constatent en moyenne 2 500 infractions et saisissent 22 tonnes de viandes domestiques ou sauvages, principalement dans les aéroports. Les résultats préliminaires d'une étude scientifique réalisée en partenariat avec la douane tendent à montrer que le volume de viande d'espèces sauvages transitant par Paris-CDG a augmenté de 74 % entre 2009 et 2024, avec un volume annuel estimé à 475,5 tonnes, soit plus de 9 tonnes par semaine. Ces résultats suggèrent que nous faisons face à un trafic non jugulé avec seulement 0,6 % de la viande de brousse transitant par Paris-CDG qui serait saisie...

B. UN TRAFIC AUX IMPACTS INSOUPÇONNÉS ET AUX RISQUES SOUS-ESTIMÉS

Le trafic illégal d'animaux vivants et de produits carnés, en raison de la circulation rapide de substances issues du vivant qu'il facilite en dehors de tout cadre sanitaire, engendre des risques majeurs et sous-estimés pour la santé, l'environnement et l'économie.

1. Une menace insuffisamment perçue pour la santé humaine et animale

Sur le plan sanitaire, les produits circulant dans le cadre de ce trafic échappent à toute chaîne de contrôle vétérinaire ou de quarantaine, augmentant ainsi le risque d'introduction d'espèces vectrices de maladies zoonotiques ou épizootiques sur le territoire national.

On estime que 60 % des maladies infectieuses affectant l'humain sont d'origine animale, et 70 % des maladies émergentes sont issues de la faune sauvage, dont certaines pouvant aboutir à une pandémie ou du moins des impacts sanitaires et économiques très graves pour les sociétés concernées. Les émergences du syndrome respiratoire aigu sévère de type 1 et 2 (SARS-CoV-1 et 2), du virus de l'immunodéficience humaine (HIV), d'Ebola ou de la variole du singe (Monkeypox) sont toutes liées à la consommation de viande de brousse...

Ce trafic est en mesure d'avoir un fort impact sur la santé publique, avec des agents pathogènes issus de la faune sauvage qui peuvent provoquer des maladies graves chez l'homme et l'animal, avec des taux de morbidité et de mortalité élevés, tout en présentant un risque d'entrave au commerce et aux voyages internationaux.

« L'histoire nous enseigne que la question n'est pas de savoir si une prochaine pandémie surviendra, mais quand. » Tedros Adhanom Ghebreyesus, DG de l'OMS

2. Une source de pression majeure pour la biodiversité

Le commerce illégal d'espèces protégées et de viande de brousse est également porteur de menaces sur la biodiversité, à la fois dans les pays d'origine, mais également dans ceux de destination. L'IPBES1(*) a établi que le trafic d'espèces sauvages et de produits de la pêche illégale constitue l'une des principales menaces pour la biodiversité : les prélèvements non durables contribuent à accroître le risque d'extinction de 28 % des espèces menacées ou quasi menacées.

Ce trafic est susceptible de neutraliser les efforts de conservation de la nature, d'affecter les ressources vivrières des communautés locales, d'endommager les équilibres écosystémiques en cas de prélèvements trop abondants d'espèces et de limiter l'efficacité des politiques de préservation de l'environnement mises en oeuvre par les États. La disparition d'espèces clés bouleverse les chaînes alimentaires, la régénération des forêts et d'autres services écosystémiques vitaux. Il peut s'ensuivre une perte de résilience, pouvant entraîner des cascades d'extinctions, la perturbation des services écosystémiques, telles que la pollinisation ou la régulation des parasites et favoriser l'introduction d'espèces exotiques envahissantes dans les pays de destination.

3. Un trafic potentiellement à l'origine de troubles à l'ordre public

Ce trafic constitue par ailleurs une source de violences : chaque année, de nombreux décès de gardes forestiers sont à déplorer. Le caractère très lucratif de ce commerce illégal conduit les trafiquants à opérer en bande armée en prenant des risques importants. Au surplus, le trafic d'espèces sauvages peut constituer une menace pour la sécurité nationale, certains réseaux criminels se livrant également au blanchiment d'argent, au trafic d'armes et au financement du terrorisme.

C. UN ÉCHEC PERSISTANT À JUGULER LES FLUX DU TRAFIC

Le trafic trouve son premier moteur dans la croissance du transport aérien de voyageurs, qui alimente une augmentation arithmétique des flux illicites transportés. Le volume colossal de passagers et de fret transitant par les points d'entrée aéroportuaires, combiné à la nécessité de garantir un flux rapide pour éviter les retards, rend ainsi inenvisageable un contrôle systématique et approfondi. Ce facteur explique la porosité du passage en frontière, en dépit de la mobilisation à saluer des douaniers.

La mésinformation des voyageurs participe à notre échec de réduction des flux du trafic : la connaissance des interdictions n'est pas ancrée dans l'esprit des passagers. L'information relative à l'interdiction d'entrée de produits carnés et d'animaux protégés sur le territoire français est trop discrète, trop tardive et trop technique.

Elle n'enclenche pas de prise de conscience chez les voyageurs concernés. Un trop grand nombre de passagers font état de leur ignorance et de leur bonne foi quand les douaniers contrôlent leurs bagages avec d'importantes quantités de produits carnés, avec un régime de sanctions qui n'est pas compris ni légitime aux yeux des mis en cause.

Un autre facteur expliquant les difficultés persistantes de la France à enrayer ce trafic tient à la difficulté, pour les autorités douanières et la justice, de mettre en oeuvre une réponse pénale réactive, dissuasive et proportionnée à la gravité des menaces sanitaires. De plus, l'éparpillement des moyens de la lutte et l'implication d'un grand nombre de ministères contribuent à une coordination lacunaire et à la dispersion des responsabilités.

En outre, la forte croissance du nombre de voyageurs ne permet pas d'apporter une réponse répressive systématique à tous les faits, tous les passagers ne pouvant être contrôlés, ce qui amoindrit l'efficacité des réponses douanières et pénales puisque les auteurs peuvent compter sur cet aléa. Ce décalage entre la gravité des faits et la réponse judiciaire affaiblit considérablement l'effet dissuasif du droit et contribue à l'invisibilité du problème dans l'opinion publique.

La dernière difficulté sur laquelle achoppent les autorités françaises pour lutter efficacement contre le trafic d'espèces protégées tient à l'organisation et à la structuration des réseaux criminels transnationaux qui se livrent à cette activité criminelle : les modes opératoires agiles s'enchevêtrent avec d'autres trafics et mobilisent des moyens humains significatifs, des « mules » aux têtes de réseau.

Les volumes importants des marchandises issues de ce commerce et les ressources limitées, notamment le manque de main-d'oeuvre, de technologies avancées et de capacités médico-légales, entravent les efforts de répression. De plus, la corruption et la faiblesse des cadres juridiques des pays sources permettent aux trafiquants d'exploiter les failles, d'échapper aux poursuites et d'utiliser les capacités de transports publics de voyageurs. On assiste à un glissement progressif d'un marché de niche vers un phénomène criminel plus diffus et mondialisé, difficile à endiguer à moyens douaniers et judiciaires constants.

II. ENRAYER LE TRAFIC EN AGISSANT À TOUTES LES ÉTAPES DE LA CHAÎNE VOYAGEUR ET EN SORTANT DU « TOUT INTERCEPTION » QUI CONDUIT À UNE IMPASSE

Le trafic d'espèces protégées et de produits carnés illégaux est une bombe à retardement non seulement pour la biodiversité et l'économie légale, mais aussi et surtout pour la santé publique et la sécurité sanitaire mondiale : la réduction drastique de ces importations illégales n'est rien d'autre que l'accomplissement du devoir de protéger la santé publique et l'agriculture par d'autres moyens.

A. FAVORISER L'ACTION HORS DES FRONTIÈRES POUR TARIR LES FLUX À LA SOURCE

Se cantonner à des approches visant à intercepter les trafiquants à l'arrivée sur le territoire est une solution de court terme. Il serait préférable de rechercher les mesures transformatrices à la source du trafic, à travers la coopération internationale et diplomatique, pour éviter que ces produits ne soient dirigés vers la France. En outre, les trafiquants opèrent désormais à l'échelle mondiale, en exploitant les failles des législations nationales et les lacunes des contrôles aux frontières : il est donc vain de miser sur les réponses isolées, qui sont inefficaces.

Pour cette raison, un renfort de la coopération avec les pays d'origine du trafic constitue un indispensable préalable, tant sur le plan du contrôle avant embarquement que des moyens répressifs employés contre les réseaux criminels. La décrue des flux générés par le trafic suppose une collaboration efficace et des efforts collectifs à l'échelle de tous les États de l'aire de répartition, de transit et de destination des espèces, ainsi qu'à travers toute la chaîne de lutte contre la fraude.

En complément, il serait judicieux de soutenir, dans le cadre de l'aide publique au développement, les projets de renforcement des capacités douanières, techniques et financières des pays d'origine pour lutter à la source contre ces trafics.

B. RENFORCER LA COORDINATION DES ACTEURS DE LA LUTTE

La lutte contre le trafic d'espèces sauvages est une course contre la montre : elle exige une adaptabilité constante et une coordination sans faille des forces de l'ordre. Les difficultés ne tiennent pas à notre arsenal législatif et répressif, qui permet de sanctionner les trafiquants, mais découlent de la manière dont il est appliqué par des services douaniers embolisés par le flux des voyageurs et des marchandises, ainsi que par des juridictions engorgées, qui doivent par ailleurs répondre à des priorités pénales toujours plus nombreuses qui leur sont assignées.

La réponse, douanière comme judiciaire, demeure souvent symbolique, avec des amendes faibles, des peines rarement exécutées et une absence fréquente de confiscation : cette impunité de fait favorise la récidive et la banalisation du trafic.

Pour cette raison, les évolutions les plus transformatrices dans la lutte contre ce trafic ne seront pas de nature législative ni judiciaire, mais sont plutôt à chercher du côté du renforcement des moyens douaniers et de la coopération inter-services. Pour lutter efficacement contre la criminalité environnementale, l'approche interministérielle et multidisciplinaire est indispensable, à travers la coordination des services de police et de gendarmerie, des juridictions spécialisées et de la société civile.

La transaction douanière constitue à cet égard un outil à systématiser, permettant le prononcé d'une sanction immédiate, facilitant une réponse rapide, proportionnée aux faits et dissuasive, présentant en outre l'avantage de préserver les ressources judiciaires.

C. INVESTIR DANS DES CAPACITÉS DE DÉTECTION DE POINTE

Au-delà du renforcement de la présence douanière pour répondre aux enjeux d'un trafic dont l'ampleur ne cesse de croître, il est fondamental de renforcer les investissements en matière de recherche, de détection et d'analyse des produits et substances illicites.

Il faut rendre le risque de se faire prendre si élevé que le trafic d'espèces sauvages deviendra moins attractif et moins profitable pour les criminels. Le facteur de dissuasion le plus efficace pour les trafiquants reste l'augmentation de la probabilité de la détection et de la saisie des marchandises. Le renforcement des moyens techniques à la disposition des douaniers répond à une logique d'efficacité et d'efficience.

Les investissements technologiques, aussi bien en matériel de détection qu'en outils informatiques d'analyse, notamment grâce à l'intelligence artificielle, permettront une détection plus rapide, plus précise et plus fiable que les résultats actuellement obtenus. Le recours aux brigades cynophiles permettra également des gains d'efficacité douanière, tout en rendant le contrôle perceptible par les voyageurs.

D. EN FINIR DÉFINITIVEMENT AVEC LA MÉCONNAISSANCE RÉGLEMENTAIRE

Il existe une profonde méconnaissance réglementaire de la plupart des passagers quant aux prohibitions de transport et d'importation de produits carnés et d'espèces protégées, qui suscite le désarroi des douaniers face au grand nombre de contrevenants d'ignorance. La commission fait le constat d'une défaillance informative majeure.

Il est nécessaire d'oeuvrer à une information renforcée et lisible, à tous les stades du parcours voyageur, dès l'achat du billet. Pour être identifiée, comprise et retenue par les voyageurs, il est nécessaire que cette information soit visuelle, multilingue, omniprésente et répétée, de l'achat du billet jusqu'au passage en douane. La commission préconise une véritable stratégie de martèlement de la réglementation en matière d'espèces protégées, afin de graver dans l'esprit des voyageurs la règle « pas de viandes, ni de produits animaux bruts », de la même manière que « pas d'armes et pas de drogues ».

L'intensification de la communication auprès des passagers est indispensable, mais ne permettra pas à elle seule de toucher l'ensemble des voyageurs. La commission propose de réfléchir à l'opportunité d'instaurer une auto-déclaration douanière obligatoire et simplifiée à remettre à l'arrivée, engageant juridiquement la responsabilité du signataire, qui permettrait à la fois d'informer, de responsabiliser et de sanctionner rapidement les contrevenants.

Les passagers devront aussi avoir la possibilité, au niveau de la zone de récupération des bagages, de jeter leur marchandise avant les contrôles douaniers, dans des poubelles pour déchets représentant un risque biologique, afin d'inciter au « dessaisissement volontaire » sans sanction.

De même, il est nécessaire de renforcer l'effectivité des sanctions, pour renforcer le caractère dissuasif de notre arsenal législatif. La commission estime que l'approche sanitaire constituerait la bonne qualification des infractions, dans le cadre d'une analyse fondée sur le risque, qui aurait le mérite de renforcer la cohérence de notre édifice normatif et d'unifier la réponse afin de tarir les flux de ce trafic, sans avoir à connaître précisément l'origine et la nature des marchandises interceptées.

E. IMPLIQUER LE SECTEUR DU TRANSPORT DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC

Les acteurs du transport, notamment aéroportuaires et maritimes, ont un rôle majeur à jouer vis-à-vis des passagers et des marchandises qu'ils acheminent, afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces protégées et de produits carnés. Leur sensibilisation et leur mobilisation sont essentielles pour réduire les flux générés et les risques associés.

La commission préconise d'inciter les compagnies à faire preuve de vigilance par rapport aux espèces protégées, à travers une formation accrue de leur personnel, des mesures pour prévenir les trafics et des procédures spécifiques en cas de découverte de trafic par leurs services. L'idée serait de les engager à davantage informer les voyageurs et à mettre en place des mesures préventives.

Plutôt qu'instaurer des contraintes nouvelles dans le contexte fortement concurrentiel du transport aérien, qui pénaliseraient les acteurs nationaux sans parvenir à résoudre le problème à la bonne échelle, la commission plaide pour la création d'un label ou d'une certification pour les compagnies aériennes qui adoptent de bonnes pratiques pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages, y compris des politiques de bagages spécifiques, leur offrant un avantage en termes d'image et d'attractivité pour les passagers soucieux de l'environnement.

F. ACTIVER DES MOYENS DE LUTTE NUMÉRIQUE ET POSTALE

Dans la mesure où le commerce illégal d'espèces sauvages et protégées prospère également par l'intermédiaire des colis postaux et de la vente en ligne, l'action publique doit investir ces champs d'action. Les réseaux criminels utilisent de plus en plus les plateformes numériques d'e-commerce et les réseaux sociaux, le fret postal pour les animaux de petite taille, les produits secs ou sous vide. C'est aujourd'hui un angle mort de notre action, faute de moyens humains et de technologies de détection adéquates.

Il faut sans plus tarder passer à une logique « tous flux » en investissant dans le développement de techniques automatisées d'analyse non invasive de colis postaux et de fret express, dont le volume colossal et exponentiel rend la détection de produits carnés ou de jeunes animaux particulièrement complexe. Ceci implique également de responsabiliser les acteurs de la chaîne postale et de la livraison express, par exemple à travers des obligations de vigilance et de déclaration renforcées.

Pour contrer la progression de vente et l'achat d'animaux ou de produits illégaux via des plateformes en ligne, des groupes privés sur les réseaux sociaux, des forums spécialisés et des applications de messagerie cryptées, il serait opportun de développer des outils automatisés pour identifier et bloquer les contenus liés au trafic, mais également de proposer des canaux de signalement faciles aux utilisateurs et d'accroître la responsabilisation des plateformes d'e-commerce, les places de marché en ligne et les réseaux sociaux afin qu'ils surveillent, signalent et suppriment les annonces de vente d'espèces ou de produits illégaux.

Source : Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Les principales recommandations : changer

d'échelle

face aux enjeux de la lutte contre le trafic

d'espèces sauvages et protégées

Passer d'une logique d'interception à des approches fondées sur la prévention, la sensibilisation et la coopération

Miser sur la coopération diplomatique avec les pays sources du trafic pour tarir les flux en provenance de destinations sensibles et favoriser l'échange de renseignements en matière d'activités criminelles transnationales

Renforcer les capacités d'enquête et de répression dans les pays sources du trafic à travers la formation, le soutien en équipement et le partage d'expertise

Faire en sorte que la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale élève la mise en oeuvre de procédures pour combattre le trafic d'espèces sauvages au niveau de « norme » et non de simple « recommandation » et promouvoir l'engagement et la redevabilité des acteurs du transport pour prévenir, détecter et bloquer les activités illégales

Instaurer l'obligation pour les fournisseurs d'accès à internet de signaler toute suspicion de commerce en ligne d'espèces protégées et instaurer des modalités de suivi, de saisie et de sanction agiles pour s'adapter à la malléabilité de ces modes opératoires numériques

Forger des outils réactifs et dissuasifs pour tarir les importations de produits carnés

Renforcer les moyens douaniers et les outils de ciblage consacrés aux contrôles, afin d'améliorer la répression des trafics et réduire le risque pour la santé humaine et animale que fait peser l'entrée incessante de ces produits carnés hors de tout protocole sanitaire

Recourir plus systématiquement aux transactions douanières au montant dissuasif prononcées et perçues directement par les douaniers au moment des constatations, afin de rompre avec l'idée d'un trafic à forte profitabilité et à faible risque de condamnation

Interdire l'importation de toute espèce animale et de produit carné par des particuliers sur le territoire européen, combiné à un régime déclaratif sur l'honneur relatif au non-transport de produits prohibés, avant l'entrée sur le territoire

Envisager la possibilité de retirer le visa de court séjour en cas de constatations répétées de transport de produits carnés afin de mettre un coup d'arrêt au trafic dit « de subsistance », voire une interdiction du territoire français pour les ressortissants étrangers

I. LE TRAFIC D'ESPÈCES SAUVAGES : DE QUOI

PARLE-T-ON

ET POURQUOI L'ACTION PUBLIQUE PEINE-T-ELLE À LE

RÉPRIMER ?

Aborder un phénomène aussi multifactoriel, tentaculaire, adaptatif et transnational que le trafic d'espèces protégées et sauvages implique modestie et humilité, d'autant plus que les recommandations émanant d'une assemblée parlementaire sont nécessairement contraintes dans l'espace, alors que les leviers réellement transformateurs sont plutôt à chercher au niveau européen et multilatéral, grâce à des mécanismes de droit international, de coopération renforcée et de partage de renseignements.

Ce trafic englobe une extrême diversité de formes et d'enjeux : à la fois les produits d'origine animale, tels que les animaux vivants, leurs sous-produits avec l'ivoire ou la viande de brousse, et les produits végétaux, comme le bois précieux et des plantes dont la rareté, la floraison ou des (supposées) vertus médicinales alimentent une forte demande. Le phénomène concerne un grand nombre d'espèces prélevées dans leur milieu naturel par le braconnage, la pêche illégale ou la coupe illégale de végétaux, ainsi que des animaux élevés en captivité. Il présente également une double facette concernant les espèces animales, avec d'un côté le trafic organisé d'espèces protégées et de l'autre le trafic de produits carnés de viande sauvage destinée à la consommation, la « viande de brousse », qui répond à de toutes autres problématiques.

De nombreux moteurs alimentent l'offre et la demande de ces produits, dont le commerce illicite est extrêmement lucratif : ce que nous savons des déterminants et des flux réels de ce trafic ne constitue qu'une infime partie de ce qu'il faudrait connaître pour renforcer le caractère dissuasif de la réglementation et l'efficacité de l'action publique. À ce titre, l'iceberg constitue une métaphore opportune pour illustrer les difficultés à appréhender ce trafic, qu'il s'agisse de son ampleur, de ses effets ou des flux financiers qu'il génère.

En dépit du caractère lacunaire des connaissances, il existe néanmoins suffisamment de données, d'indices et d'études permettant de conclure à la saillance et à la nécessité de répondre aux enjeux sanitaires, économiques et environnementaux, au niveau mondial comme à l'échelle nationale. La lutte contre le trafic d'espèces sauvages est une course contre la montre, qui exige une adaptabilité constante, une coordination sans faille des forces de l'ordre et un investissement durable dans des solutions techniques innovantes et collaboratives. Pour réprimer ce trafic et les criminels qui l'animent, les travaux de la mission d'information ont fait apparaître la nécessité de multiplier les approches, les politiques et les programmes d'actions, tout en renforçant et coordonnant mieux les interventions publiques.

Les connaissances relatives à ce trafic, ou plus exactement à ces trafics car les marchés où s'écoulent les produits de cette activité criminelle sont multiples et segmentés, suggèrent que la France, en particulier Paris et sa région, est devenue un point d'entrée majeur. Ce constat oblige notre pays, notamment auprès de ses partenaires européens, à s'emparer des enjeux posés par ce trafic et à élaborer des solutions pour y remédier. Cette situation s'explique notamment par le nombre et la régularité de ses connexions aériennes directes avec les régions pourvoyeuses du trafic, l'Afrique centrale et de l'Ouest, et son interconnexion avec l'ensemble du marché européen.

D'autres voies d'entrée existent, telles que les liaisons maritimes et postales, mais dans la mesure où les saisies sont majoritairement réalisées au sein des zones aéroportuaires, où les contrôles sont plus systématiques, il s'agit du trafic le mieux connu et documenté. Ainsi, le rapport se concentrera prioritairement sur les trafics transitant par la voie aérienne, sans négliger pour autant les autres voies de communication, même si elles sont moins connues, avec de nombreuses inconnues sur le volume et les modes opératoires, notamment le trafic maritime, très mal analysé au regard des problématiques qui nous occupent ici, alors qu'il engendre des flux certainement très significatifs.

A. UN TRAFIC MONDIAL AUX RAMIFICATIONS MULTIPLES DONT LES FLUX SIGNIFICATIFS AFFECTENT PARTICULIÈREMENT LA FRANCE

1. Un phénomène mondialisé et lucratif qui affecte des milliers d'espèces et se combine à d'autres trafics

Depuis 2016, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) publie tous les quatre ans le World Wildlife Crime Report, le rapport mondial sur la criminalité liée aux espèces sauvages2(*). Ce document, fruit de la collaboration de plus d'une cinquantaine de scientifiques et d'experts, constitue sans nul doute le meilleur point d'entrée pour cerner et approfondir le sujet qui nous occupe. Il vise à dégager les principales tendances en matière de commerce illicite d'espèces sauvages, à en analyser les impacts pour les communautés locales et les dommages pour les écosystèmes, à en comprendre les causes et les déterminants mais également à fournir des pistes de réflexion pour juguler un trafic qui affecte des milliers d'espèces animales et végétales dans plus de 160 pays.

La troisième édition du rapport, qui date de mai 2024 et repose sur des données issues des registres nationaux de saisies et d'arrestations de 2015 à 20213(*), fait état de progrès localisés, avec une réduction sensible des impacts pour certaines espèces iconiques, dont les éléphants et les rhinocéros, mais dépeint un trafic aux effets et aux impacts dévastateurs qui ne montre aucun signe de ralentissement à l'échelle mondiale.

Le caractère massif du trafic mondial s'illustre notamment par le fait qu'il affecte plus de 4 000 espèces animales et végétales, dont 3 250 listées en annexe de la Convention sur le commerce international des espèces menacées (Cites). Entre 2015 et 2021, plus de 13 millions de saisies ont été recensées, pour un volume estimé supérieur à 16 000 tonnes.

Les saisies ne font cependant qu'offrir un instantané de la présence de certains produits issus de la faune à un moment donné de la « chaîne commerciale » et ne représentent qu'une infime proportion de l'ensemble des flux générés par ce trafic. Il faut bien avoir à l'esprit que son illégalité contribue en grande partie à invisibiliser les volumes réels, qui font l'objet d'estimations à partir d'extrapolation des saisies réalisées par les autorités nationales.

Source : Office des Nations unies contre la drogue et le crime

Conséquence de l'invisibilisation des flux, l'estimation des transactions financières générées par ce trafic est particulièrement malaisée. Outre le fait qu'une partie très significative du commerce illégal échappe aux saisies4(*), la valeur de la contrebande dépend fortement de l'endroit où elle est interceptée, notamment de sa proximité au marché final, là où la valeur est la plus élevée. La « valeur ajoutée » créée par un trafiquant réside en effet dans sa capacité à faire passer le produit au-delà des barrières, légales et physiques, mises en place par les autorités et les forces de l'ordre, depuis le lieu de prélèvement jusqu'au marché de destination. Selon le pays où elle a lieu, la valeur de la saisie peut ainsi fortement varier, rendant inévitable la détermination d'une fourchette nécessairement imprécise.

En 2016, il était estimé que le commerce illicite d'espèces sauvages générait des flux financiers à hauteur de 7 à 23 milliards de dollars américains par an5(*), le consensus s'établissant actuellement à environ 20 milliards par an. À titre de comparaison, le commerce légal des espèces inscrites à la Cites produisait sur la même période une valeur annuelle moyenne d'environ 1,8 milliard de dollars pour l'ensemble des espèces animales, et environ cinq fois ce montant, soit 9,3 milliards de dollars, pour les espèces végétales.

Source : WWF et Air France

Outre cette imprécision quantificative, s'ajoute la problématique de la qualification légale : contrairement à de nombreux produits stupéfiants, la possession de la plupart des produits issus de la faune sauvage est légale dans de nombreux pays à travers le monde. Le caractère légal ou illégal du commerce de ces produits n'a bien souvent pas un caractère d'évidence pour les acheteurs, car il dépend généralement de la manière dont ils ont été obtenus, de la légalité du transport et du respect des prescriptions déclaratives aux passages de frontière.

Les trafiquants tirent parti de cette complexité en orientant les produits illégaux vers des marchés où les acheteurs se soucient peu de la légalité de la provenance ou ne sont pas en mesure de la vérifier. Ils blanchissent également des produits illégaux en les intégrant dans des chaînes commerciales légales, en exploitant les faiblesses des exigences de traçabilité des expéditions ou en passant par des élevages ou des stocks mal contrôlés. En conséquence, de nombreux produits issus de la faune sauvage, bien que prélevés ou échangés illégalement, peuvent être mis en vente sur des marchés finaux légaux, de façon illicite, dans des proportions quasiment impossibles à déterminer.

Selon le rapport mondial 2024 sur la criminalité liée aux espèces sauvages, la criminalité liée à la faune semble être avant tout opportuniste, perpétrée par des logisticiens ou hommes d'affaires faiblement connectés entre eux, qui assurent la consolidation et la logistique du transport pour le commerce légal comme illégal, tirant profit des produits les plus lucratifs. De manière générale, il semble que les trafiquants d'espèces sauvages planifient leurs activités comme des groupes criminels organisés, en fonction des risques et des gains, mais que les structures de ces groupes sont souples, les hiérarchies peu claires et la plupart ne sont pas animés par une logique criminelle au sens strict.

Néanmoins, le trafic d'espèces sauvages peut impliquer des groupes criminels hautement organisés, comme au Mexique ou en Afrique du Sud, où des études de cas ont montré que des organisations de trafic de drogue se diversifiaient vers de nouvelles activités illégales, incluant le trafic de bois et d'autres produits issus de la faune, qui reposent sur des structures criminelles existantes, impliquant des systèmes de protection, de racket, de blanchiment d'argent et de corruption. La lutte contre ces trafics étant rarement érigée au rang de priorité pénale, les autorités nationales échouent à démanteler ces organisations, « la plus grande part des arrestations et des incarcérations visent des criminels de bas étage ».

Si l'on s'intéresse aux moteurs du trafic et aux déterminants de la demande qui s'exprime pour ces biens et produits, force est de constater que ce commerce illégal alimente un large éventail de secteurs et de débouchés, au premier rang desquels figurent l'alimentation, la médecine traditionnelle, le prestige associé à la détention de nouveaux animaux de compagnie, la collection de plantes ornementales et autres naturalia6(*) exposées dans des cabinets de curiosités, ainsi que les produits de luxe. Faute de campagnes de sensibilisation à vaste échelle, les consommateurs ne sont toutefois que rarement en situation de faire un choix éclairé quant à l'origine des produits qu'ils achètent et aux dangers sanitaires, environnementaux et économiques associés.

2. La France, une plaque tournante du trafic d'espèces sauvages en raison de son statut de pays de départ, d'arrivée et de transit

En raison de sa position géographique favorisée, de la richesse de sa biodiversité ultramarine, de son attractivité commerciale et touristique, mais également de son insertion dans la mondialisation en tant que puissance globale, la France constitue un carrefour de premier plan pour le trafic d'espèces protégées, favorisé par la présence de ses hubs maritimes et aéroportuaires permettant d'assurer une excellente connectivité avec l'Asie, l'Afrique et les Amériques. Au niveau européen, elle est au centre des échanges intracommunautaires avec toute l'Europe occidentale et une voie d'entrée maritime de premier ordre aux côtés de la Belgique et des Pays-Bas.

La France constitue une zone de confluence pour le trafic d'espèces sauvages, étant tout à la fois zone de réception, d'émission et de transit. L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, avec 70,3 millions de passagers par an et 300 destinations desservies dans le monde entier, constitue un hub de prédilection pour ce trafic, en raison notamment du grand nombre de vols directs en provenance d'Afrique, qui facilite l'introduction de petites quantités dissimulées dans les bagages. Quand on évoque ce trafic, on pense principalement aux voies d'entrée aéroportuaires, mais il ne faut pas occulter l'importance des voies maritimes et routières, ainsi que le fret et les colis postaux. La diversité des points d'entrée expose particulièrement la France à ce trafic et contribue à faire de notre pays une zone plus sensible que les autres pays européens.

Selon les indications fournies au rapporteur par la Direction générale des douanes et des droits indirects, 560 constatations relatives à la Cites ont été réalisées en 2024 par les services des douanes, soit une hausse de 4 % par rapport à 2023. Plus de 98 000 spécimens ont été saisis, dont 3 508 spécimens d'origine animale. Outre les végétaux, les spécimens les plus saisis sont des coraux et coquillages (1 178 spécimens). La faune marine représente ainsi la majorité des contentieux Cites, suivie des animaux vivants, principalement des oiseaux et des reptiles. 1 157 spécimens d'animaux ou parties d'animaux morts ou empaillés ont aussi été saisis en 2024. Ces tendances, si elles sont plus marquées en France, n'épargnent pas les autres pays européens : le rapport Traffic7(*) sur les saisies au sein de l'UE des espèces Cites évoque 5 196 saisies en 2023, en constante augmentation depuis 2020 (4 301 saisies).

Si l'on s'en réfère au seul aéroport Paris-Charles de Gaulle, environ 500 kg de viandes d'espèces protégées par la Convention de Washington sont interceptés chaque année par la douane. Les difficultés d'identification ADN des espèces et la destruction régulière des saisies à des fins de prévention des risques sanitaires font qu'il n'est malheureusement pas possible d'obtenir des données plus précises : tout porte cependant à croire que ce chiffre est sous-estimé, même s'il reste impossible de déterminer dans quelle proportion.

Il convient de se garder de l'idée que la France serait uniquement une destination d'arrivée et de transit pour les trafiquants et la contrebande de ces produits : des trafics ont également cours sur notre territoire. Ainsi, la Guyane, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie, considérées comme des points chauds de la biodiversité mondiale, attirent la convoitise des trafiquants afin d'alimenter les marchés illégaux en espèces exotiques, telles que les perroquets, les reptiles (tortues et serpents), les coraux ou certaines plantes protégées.

Le territoire hexagonal, qui abrite également de nombreuses espèces protégées au titre de la réglementation nationale et de la Cites, est concerné par de nombreux trafics comme les chardonnerets élégants, la tortue d'Hermann mais aussi l'anguille européenne qui est une espèce endémique de l'Europe de l'Ouest. Certaines tortues, oiseaux ou singes en captivité trouvent preneurs à plusieurs milliers d'euros. L'Asie joue un rôle moteur dans les dynamiques de ce trafic : selon une publication de 2020 sur le rôle de la France dans le commerce d'espèces sauvages8(*), 44 % des spécimens saisis au transit en France avaient pour destination la Chine, notamment l'ivoire, les reptiles, les coraux et d'autres espèces végétales, avec la France comme hub de transit identifié dans de nombreuses saisies signalées par d'autres États membres de l'Union européenne.

On peut citer à titre d'illustration les civelles, alevins des anguilles européennes, qui sont victimes d'un trafic transnational rapportant chaque année environ 3 milliards d'euros selon Europol. La montée des prix sur le marché noir, corrélée à la disparition des espèces endémiques et à leur statut de mets recherché en Asie où ils sont très appréciés des consommateurs fortunés, constitue un aiguillon du trafic qui conduit à des prix avoisinant les 6 000 € le kg pour les civelles. Il s'agit d'un enjeu majeur compte tenu de son impact sur l'état des populations d'anguilles européennes, ainsi que des profits générés par les groupes organisés qui y prennent part. Europol estime qu'environ 300 millions d'anguilles européennes sont illégalement transportées chaque année depuis l'Europe vers l'Asie, pour des profits annuels estimés à 2 à 3 milliards d'euros. Les réseaux orchestrant l'exportation illégale des civelles se complexifient, comme en témoigne un procès en avril 2025, au cours duquel 8 personnes ont été jugées par le tribunal correctionnel de Créteil pour leur implication dans un trafic international de civelles9(*).

La France constitue également un pays d'importation pour alimenter une demande croissante de collectionneurs de faune et de flore, le marché florissant des nouveaux animaux de compagnie, ainsi que les cabinets de curiosité qui se développent. En effet, l'engouement pour les espèces rares animales (pythons, scorpions, axolotls, lézards) ou végétales (orchidées, cactus) alimente une demande illégale dans les foires ou sur internet.

La France constitue aujourd'hui l'un des plus gros marchés européens pour les nouveaux animaux de compagnie, recherchés pour leur rareté, leur exotisme ou leur valeur statutaire. Une demande croissante pour des animaux de compagnie « originaux » ou « tendances » contribue au développement de ce marché10(*). Cela inclut aussi bien des reptiles (serpents, tortues, lézards), des oiseaux exotiques (perroquets, rapaces), que des petits mammifères (félins, primates, suricates) et même des insectes rares. L'attrait pour l'exotisme et le statut social que la possession de ces animaux peut conférer sont des moteurs importants.

Les réseaux sociaux nourrissent également certaines tendances, à la normalisation voire la glorification de la détention d'espèces sauvages, créant une augmentation de la désirabilité de certaines espèces. L'essor du commerce en ligne permet en outre de se procurer des espèces plus difficiles à obtenir sur le marché légal, tels que les singes ou les félins, comme le serval ou le caracal. L'on constate également des effets de mode, comme la médiatisation de l'acquisition d'espèces sauvages et exotiques comme symbole de réussite sociale et de richesse par des influenceurs.

La France est aussi marquée ces dernières années par l'essor des cabinets de curiosité qui génèrent une demande nouvelle pour des objets issus d'animaux sauvages (taxidermies, crânes, ossements, ivoire, carapaces, corne de rhinocéros, cuir...) pour les collectionneurs, mais aussi les particuliers occasionnels ou des touristes, notamment originaires des États-Unis où l'engouement pour les cabinets de curiosité est encore plus marqué. À titre d'exemple, les douaniers ont saisi en 2023 à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle 392 crânes de primates provenant du Cameroun11(*).

Il résulte de ces éléments que la France a une responsabilité particulière à endosser dans la lutte contre ce trafic, en raison de la place prépondérante qu'elle occupe dans les itinéraires et les routes commerciales illégales arrivant, partant et transitant depuis notre pays.

3. Les importations illégales de viande de brousse, des flux incessants qui congestionnent les capacités douanières

Outre le commerce illégal d'espèces protégées qui vient d'être esquissé, il convient de faire la lumière sur un autre type de trafic qui affecte particulièrement la France par son ampleur et les flux qu'il génère, celui de la « viande de brousse ». Ce trafic tire son illégalité du fait que toute importation de produits d'origine animale non inspectée et validée par un service vétérinaire est interdite, afin de protéger la santé des consommateurs et la propagation de pathogènes susceptibles d'affecter les élevages. Même si les espèces ne sont pas protégées par la Cites, le transport de produits carnés dans les bagages des voyageurs est strictement prohibé par le droit européen12(*), ces produits représentant un risque avéré pour la santé publique, la santé animale et la biodiversité.

Le terme de « viande de brousse » désigne habituellement la viande d'animaux sauvages en provenance d'Afrique13(*), les espèces domestiques étant généralement visées sous le vocable de « viande de bétail ». Les espèces concernées sont diverses et incluent par exemple chauves-souris, primates, insectes, pangolin, agouti, varans, crocodile, antilope, porc-épic... Le transport de viande de brousse et le trafic d'espèces protégées relèvent cependant de thématiques à distinguer car relevant de cadres, de pratiques et de finalités qui, bien souvent, ne se recoupent pas.

Le trafic d'espèces protégées est essentiellement motivé par une recherche d'enrichissement personnel illégalement, en connaissance de cause ou la volonté de disposer, au regard de leur rareté ou de leur attrait, de spécimens rares aux fins de se doter d'une « collection ». L'importation de viande de brousse répond, quant à elle, plutôt à un besoin culturel exprimé par les résidents d'origine africaine installés sur le territoire national, avec pour finalité une consommation, à l'occasion notamment de fêtes. La consommation de viande de brousse est fortement liée à l'identité culturelle et aux traditions culinaires des pays d'origine.

Ces consommations sont vécues comme un moyen de maintenir un lien avec la terre de ses ancêtres et de retrouver les saveurs de l'enfance. Dans les pays d'origine, en zone rurale, la viande de brousse est une source majeure de protéines animales. Cette habitude perdure même dans les pays d'accueil, où les alternatives sont pourtant nombreuses. La consommation de viande d'espèces sauvages est principalement réservée aux grandes occasions, dans le cadre de fêtes ou de cérémonies : la viande d'espèces sauvages, relativement chère, est considérée comme un mets délicat. Consommer de la viande d'espèces sauvages permettrait ainsi à la diaspora de maintenir un lien avec sa culture d'origine et de perpétuer des traditions culinaires familiales.

Il semblerait que ces consommations répondent moins à un besoin alimentaire qu'à une fonction identitaire, culturelle ou statutaire. La question des déterminants culturels est centrale : les travaux du Cirad, conduits en Thaïlande par Michel de Garine, ont ainsi montré que la consommation de viande de rat, pourtant susceptible de transmettre des maladies selon son stockage, son transport ou sa méthode de cuisson, bénéficie d'une bonne image et est perçue comme une viande particulièrement saine, en dépit des réalités sanitaires14(*).

Dans certaines cultures, la consommation de certaines espèces de viande de brousse, notamment les primates, confère un statut social, voire du prestige. Elle serait également consommée régulièrement, par des personnes plus aisées issues de la diaspora, à des fins diététiques. La viande d'espèces sauvages serait considérée comme de meilleure qualité et plus bénéfique à l'organisme. Certains consommateurs affirment que la viande de brousse a un goût unique et inimitable que l'on ne retrouve pas dans les viandes d'élevage et sont imprégnés de la croyance que sa consommation est bénéfique pour la santé. Elle serait également associée à des croyances spirituelles ou médicinales, ou encore perçue comme un symbole d'authenticité pour certains consommateurs.

Les liens historiques que la France entretient avec certains pays d'Afrique et d'Asie ont favorisé les échanges commerciaux et migratoires de plusieurs diasporas sur notre territoire. Cela entraîne une augmentation de la consommation de produits traditionnels issus de la pharmacopée asiatique, pharmacopée africaine ou encore de la viande d'espèces sauvages, avec des consommateurs qui recherchent les propriétés organoleptiques de ces produits ou parce qu'ils estiment que ces produits sont de bien meilleure qualité que ceux disponibles en France. L'aéroport CDG constitue ainsi l'un des derniers maillons d'une chaine d'approvisionnement qui commence en forêt où ces espèces sont chassées. Grâce aux infrastructures routières qui se développent à l'échelle du continent africain, cette viande peut être aisément acheminée vers les grands centres urbains africains pour satisfaire une classe moyenne qui aspire à manger « comme au village ». Pour les mêmes raisons, une partie de cette viande continue son parcours depuis ces centres urbains vers ceux de France et d'Europe.

Les travaux de terrain menés par le WWF France ont mis l'accent sur l'existence de « filières » d'importation et de distribution illégales de la viande de brousse en Île-de-France, qui coexisteraient avec un commerce plus opportuniste ou basé sur des réseaux informels. Entendus par la mission d'information, les représentants de cette organisation ont indiqué au rapporteur que des grossistes disposent d'une capacité de stockage de viande de brousse préalablement importée, permettant d'approvisionner des détaillants, généralement des épiceries alimentaires, voire des restaurants communautaires.

À ceci s'ajoutent des intermédiaires, qui peuvent faciliter la mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs, ainsi que des vendeurs occasionnels qui concentrent leur période de vente de viande de brousse sur des périodes de plus forte demande, par exemple lors de fêtes religieuses. Un rapport inter-inspections consacré à la lutte contre l'importation illégale de produits carnés15(*) évoque quant à lui une « ubérisation » croissante du commerce de viande de brousse, à travers des commandes via les réseaux sociaux ou l'existence de « mules ». Les enquêtes diligentées jusqu'à présent ont perdu la trace des produits, officiellement introuvables dans les restaurants africains.

Pour les raisons qui viennent d'être évoquées, le marché de la viande de brousse en France est avant tout un marché de niche, communautaire, clandestin et informel, centré autour de la diaspora africaine, notamment d'Afrique de l'Ouest et Centrale. Une partie des flux aéroportuaires vise ainsi à alimenter un commerce à travers des mécanismes de « bouche à oreille ». À noter que le kilo de viande d'espèces sauvages oscille entre 30 et 60 euros, et que des valises entières ont été retrouvées avec des noms et numéros de téléphone de clients. Le contenu en viande de brousse d'un bagage de 23 kg se vend ainsi en moyenne entre 700 et 1 400 €. Quoi qu'il en soit, la difficulté à se procurer de la viande d'espèces sauvages en France, combinée à sa rareté, contribue à sa valeur et à son attrait au sein de certaines communautés d'origine africaine.

Ce contexte explique pourquoi les saisies douanières de denrées prohibées concernent tout particulièrement les vols en provenance d'Afrique subsaharienne. Chaque année, en moyenne, depuis 2018, les services douaniers, principalement dans les aéroports, constatent 2 500 infractions et saisissent 22 tonnes de viandes domestiques ou sauvages, dont environ 700 kg de viande d'espèces sauvages protégées formellement identifiées. La tendance est à l'augmentation assez sensible des saisies de produits carnés : pour l'année 2024, les douanes ont constaté 3 051 infractions et saisi près de 22,8 tonnes de produits carnés, dont 455 kg de viandes d'espèces sauvages protégées. Les tonnages d'espèces protégées communiqués sont souvent sous-estimés, car ils ne prennent en compte que les saisies formellement identifiées16(*).

Lors d'un déplacement effectué en juillet 2025 au terminal 2E par la mission d'information à Paris-Charles de Gaulle à la rencontre des acteurs en première ligne face à ce trafic, les douaniers ont fait part de leur impuissance face au caractère incessant et systématique des bagages voyageurs en provenance de certaines destinations contenant des produits carnés. Les produits saisis sont généralement emballés dans des sacs plastiques ou dans des glaciaires, rangés dans les bagages entre divers autres produits alimentaires et objets en tous genres. En général, il s'agit de bagages à part, le bagage principal contenant des effets personnels.

Produits périssables saisis au

terminal 2E de l'aéroport Charles de

Gaulle

(année 2024)

|

Nombre de constatations |

Quantités saisies (tonnes) |

Progression par rapport à 2023 |

|

|

Viande |

2 221 |

15,3 |

+ 18,6 % |

|

Poissons |

205 |

6,3 |

- 11,3 % |

|

Végétaux |

2 040 |

34 |

+ 6,6 % |

|

Produits laitiers |

69 |

0,3 |

- 4,3 % |

|

Total |

4 535 |

56,2 |

+ 7,3 % |

Source : Direction générale des douanes et droits indirects

Les résultats préliminaires d'une étude scientifique réalisée en partenariat avec la douane française17(*) tendent à montrer que le volume de viande d'espèces sauvages transitant par Paris-CDG a augmenté de 74 % entre 2009 et 2024, avec un volume annuel estimé à 475,5 tonnes transitant par le Terminal 2E, soit plus de 9 tonnes par semaine. Ces résultats suggèrent que nous faisons face à un trafic non jugulé avec seulement 0,6 % de la viande de brousse qui transite par le Terminal 2E de CDG qui serait saisie. Le vétérinaire de la faune sauvage Michel Halbwax a indiqué à la mission d'information que tous les taxons étaient représentés (chiroptères, ongulés, rongeurs, primates) notamment ceux qui représentent les plus gros risques pour la santé humaine.

Face à l'ampleur de ce trafic et en raison des enjeux sanitaires qu'il recouvre, la mission d'information plaide pour une connaissance renforcée des dynamiques du trafic, des itinéraires, de l'économie criminelle associée et des déterminants de la consommation de viande de brousse, à travers des études et enquêtes auprès des publics cibles. Disposer d'études sur les consommations de viande de brousse en France permettrait de mieux caractériser le trafic, tant dans son ampleur que dans sa géographie, tout en fournissant un cadre de référence afin de pouvoir évaluer les futures mesures de lutte qui seraient mises en place et accompagner les mesures de réduction de la demande bien ciblées et fondées sur les sciences sociales, axées sur la modification du comportement des consommateurs18(*).

Recommandation n° 1 : Soutenir la réalisation d'études multidisciplinaires pour renforcer la connaissance du modus operandi des trafiquants d'espèces protégées et affiner la compréhension des déterminants socio-culturels de la consommation de viande de brousse et son évolution, en vue de sensibiliser les consommateurs aux risques associés à la circulation incontrôlée de produits carnés hors de leur zone de chasse.

L'efficacité des interventions axées sur les comportements sociaux suppose une solide compréhension des publics visés, savoir qui ils sont, ce qui motive leur comportement et quels obstacles les empêchent d'en changer. Cet indispensable savoir, à travers sa mise à disposition au profit des acteurs de la lutte contre ce trafic et les institutions concernées par les méfaits de ce trafic, permettra d'adapter les stratégies de prévention et de répression de manière plus efficace. Il pourrait servir de socle à la sensibilisation des communautés consommatrices, notamment à travers une communication mettant l'accent sur la disponibilité de viandes d'élevage et de poissons susceptibles d'être préparées de manière à se rapprocher des saveurs traditionnelles, via des épices ou des modes de cuisson spécifiques.

* 1 IPBES : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques.

* 2 Les rapports sont consultables (en anglais) à l'adresse suivante :

https://www.un-ilibrary.org/content/periodicals/25 216 155

* 3 Les auteurs du rapport insistent cependant sur le fait que le trafic ne peut s'analyser uniquement en termes de flux de saisies et doit être couplé avec d'autres sources - travaux de terrain, littérature académique, études d'impact : « Les niveaux réels de trafic d'animaux sauvages sont évidemment bien supérieurs aux saisies enregistrées et il est important de garder à l'esprit qu'il existe des lacunes importantes concernant le trafic de bois, les pêcheries et certains autres secteurs commerciaux majeurs. ».

* 4 Étant donné qu'il existe de nombreux marchés indépendants pour les produits illégaux issus de la faune sauvage, il est complexe de les agréger et de les comparer afin d'obtenir des vues d'ensemble à différentes échelles géographiques.

* 5 The rise of environmental crime : A growing threat to natural resources peace, development and security, Programme des Nations unies pour l'environnement et Interpol, 2016.

* 6 Par opposition aux artificialia, ce sont les objets d'histoire naturelle des trois règnes (minéral, animal et végétal) exposé dans les cabinets de curiosité.

* 7 https://www.traffic.org/publications/reports/Cites-listed-seizures-eu-2021/

* 8 Shiraishi H., Escot L., Kecse-Nagy K. and Ringuet S., Wildlife trade involving France : An analysis of Cites trade and seizure data, 2020. Synthèse disponible en français ici :

* 9 https://www.actu-environnement.com/ae/news/trafic-illegal-civelles-huit-membres-bande-organisee-condamnes-45 989.php4 : « En février 2023, 302 kilogrammes de civelles européennes, soit environ 900 000 spécimens, avaient été saisis à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). L'enquête avait révélé que les civelles étaient pêchées illégalement vers Nantes, puis entreposées à Villeneuve-Saint-Georges, avant de passer par Dakar au Sénégal où un nouveau regroupement était effectué avant une réexportation vers l'Asie via le fret aérien. ».

* 10 « Rien que d'observer mes serpents, ça me fait voyager » : la nouvelle vogue des animaux de compagnie exotiques, Le Monde, 30 avril 2022, Maroussia Dubreuil, consultable à l'adresse suivante : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2022/04/30/rien-que-d-observer-mes-serpents-ca-me-fait-voyager-la-nouvelle-vogue-des-animaux-de-compagnie-exotiques_6124 284_4500 055.html

* 11 https://www.mnhn.fr/fr/actualites/trafic-d-especes-protegees-392-cranes-de-primates-saisis-par-la-douane

* 12 Le règlement (UE) 2019/212 pose le principe de l'interdiction d'entrée sur le territoire européen, dans les bagages des voyageurs, de toute viande, produit à base de viande et produits laitiers provenant de pays tiers à l'Union européenne, sauf dérogation dûment encadrée. La réglementation sera présentée plus loin.

* 13 Il s'agit d'une grande variété d'animaux sauvages, souvent issus de la chasse non durable : singes (chimpanzés, gorilles, babouins, etc.), pangolins, porcs-épics, rongeurs géants (aulacodes), chauves-souris, antilopes (céphalophes), serpents, et même parfois de grands félins ou d'autres espèces menacées. La viande est souvent transportée sous diverses formes - fraîche, fumée, séchée ou salée - pour faciliter sa conservation.

* 14 Réponse du Cirad au questionnaire envoyé par le rapporteur de la mission d'information.

* 15 Mission interministérielle sur la lutte contre l'importation illégale de produits carnés et d'espèces protégées, CGAAER, DGDDI et Igedd, décembre 2023.

* 16 Les produits carnés illégaux arrivent souvent sous forme découpée, séchée, ou congelée, rendant difficile l'identification précise des espèces. Seuls les tests ADN permettent une détermination fiable.

* 17 Cette étude n'est pas encore publiée, mais la mission d'information a entendu les auteurs de celle-ci qui ont accepté de dévoiler leurs premiers résultats.

* 18 À l'instar du projet pilote de la Commission « Reframing the Exotic Pet Trade in Europe - Developing Effective Science-Based Demand Reduction Interventions » https://www.veteffect.nl/reframing-the-exotic-pet-trade-in-europe--developing-effective-science-based-demand-reduction-interventions.html