B. UN CHANGEMENT D'ÉCHELLE ET D'APPROCHE POUR CONCENTRER LES MOYENS DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC HAUTEMENT LUCRATIF D'ESPÈCES PROTÉGÉES

Face aux défis croissants posés par l'intensification du trafic d'espèces sauvages sur le territoire national, la mission d'information estime qu'il existe plusieurs axes d'amélioration pour réduire les risques que génère ce trafic et que leur efficacité dépend notamment de la capacité des pouvoirs publics à les déployer simultanément. Une lutte efficace contre les méfaits de ce trafic n'est pas hors d'atteinte, à condition toutefois de mieux fédérer les efforts des différents acteurs, d'inscrire les stratégies nationales dans le cadre d'une coopération européenne et internationale, tout en promouvant une réponse douanière plus rapide et énergique.

Fort des convictions qu'il s'est forgées au cours de ses travaux, le rapporteur déplore le fait que notre doctrine de réponse à ce trafic se fonde essentiellement sur une logique d'interception douanière, alors que d'autres solutions pourraient opportunément être mises en oeuvre afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces protégées et de produits carnés, à travers des interventions permettant d'agir à la fois sur l'offre et la demande. Il est urgent de passer d'une logique de saisies opportunistes et aléatoires à une logique de démantèlement de réseaux.

Explorer de nouvelles voies d'actions préventives, telles que la coopération avec les États de provenance du trafic, l'association plus étroite des acteurs du transport, l'amélioration de l'information et de la sensibilisation des passagers, à travers des capacités de détection renforcées, permettraient de réduire significativement les risques complexes et évolutifs que ces trafics font peser.

1. Favoriser la coordination internationale, échelon pertinent en amont de la lutte contre la criminalité environnementale et la détection précoce des crises sanitaires

Avant même de chercher à activer des réponses nationales, la recherche de solutions visant à tarir les flux à la source, à travers la coopération internationale et diplomatique, peut s'avérer une voie fructueuse. De l'avis de plusieurs spécialistes entendus par la mission d'information, le cadre multilatéral serait un échelon pertinent pour renforcer l'efficacité de la lutte contre la criminalité environnementale. Même s'il est plus complexe et lent à mobiliser, le multilatéralisme constitue un niveau complémentaire aux dispositions du droit français, aux accords bilatéraux ou encore au cadre européen. Il s'agit également du cadre idéal pour promouvoir l'approche « Une seule santé » qui reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes, pour une meilleure prévention, détection des maladies et capacité conjointe de contrôle, notamment via la préparation aux urgences sanitaires.

Dans la mesure où les trafiquants d'espèces protégées opèrent désormais à l'échelle mondiale, en exploitant les failles des législations nationales et les lacunes des contrôles aux frontières, les réponses isolées sont inefficaces : elles génèrent des déplacements et des reports de trafic vers d'autres pays et routes commerciales, les réseaux criminels étant en mesure de s'adapter aux évolutions normatives non concertées au niveau régional, grâce à leur agilité logistique. Dès lors, aucun pays, organisme ou organisation ne peut escompter lutter efficacement, à lui seul, contre le commerce illégal d'espèces sauvages.

Pour contrer la relative inefficience des mesures isolées à l'échelle d'un trafic globalisé, la réponse politique gagnerait à être internationale, articulée et décloisonnée, en traitant le trafic d'espèces non plus comme une simple infraction environnementale, mais comme un enjeu de sécurité, de santé publique et de développement international. Pour y parvenir, un renfort de la coopération avec les pays d'origine du trafic constitue un indispensable préalable, tant sur le plan du contrôle avant embarquement que des moyens répressifs employés contre les réseaux criminels. La décrue des flux générés par le trafic suppose une collaboration efficace et des efforts collectifs à l'échelle de tous les États de l'aire de répartition, de transit et de destination des espèces, ainsi qu'à travers toute la chaîne de lutte contre la fraude.

Parmi les actions en amont qui pourraient utilement être mises en oeuvre au terme d'une coopération étroite avec les pays d'origine, citons celles qui visent à mieux identifier et comprendre les motivations des trafiquants, à accompagner les chasseurs et les gestionnaires locaux afin qu'ils deviennent des sentinelles d'émergence à travers la mise en place de systèmes d'alertes et de surveillance communautaires efficaces, ainsi que les efforts visant à soutenir la collaboration, la coordination, la planification et les réponses communes de ces différents acteurs. Naturellement, les mesures les plus efficaces pour agir à la source des trafics nécessitent le renforcement des contrôles douaniers au départ, à travers des mécanismes de coopération, de formation et d'aides à l'acquisition d'équipement de détection, ainsi que des évolutions normatives visant à pénaliser les prélèvements illégaux de faune sauvage au sein des États à l'origine des trafics, à travers notamment l'élaboration de cadres juridiques plus robustes relatifs à la santé animale, à la gestion de la faune sauvage et à la sécurité alimentaire.

Recommandation n° 4 : Renforcer les capacités d'enquête et de répression dans les pays sources du trafic à travers la formation, le soutien en équipement et le partage d'expertise, afin d'agir à la source en réduisant les flux qui embolisent les capacités douanières.

Pour les mêmes raisons, le cadre européen est également pertinent pour parvenir à réduire l'ampleur d'un trafic qui profite de la libre circulation des personnes et des biens, ce qui exige par conséquent une réponse coordonnée entre États. Le niveau européen est particulièrement adapté à la coordination, au renforcement et à l'harmonisation des réponses normatives à activer de façon à éviter les distorsions de concurrence.

De même, le renforcement de la coopération en matière de renseignement international sur les activités criminelles transnationales et le développement de partenariats plus étroits avec les services de renseignement étrangers pour démanteler les réseaux dès les pays d'origine ou de transit pourraient utilement accroître l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces protégées et le volume des saisies douanières. Par ailleurs, l'accroissement des investissements dans le renseignement douanier doit être envisagé, y compris l'infiltration de réseaux, la surveillance des marchés noirs en ligne, tout en organisant une surveillance des transactions financières liées au trafic.

Recommandation n° 5 : Miser sur la coopération diplomatique avec les pays sources du trafic, aux niveaux national et européen, pour tarir les flux en provenance de certains vols et favoriser l'échange de renseignements en matière d'activités criminelles transnationales.

Il existe d'ores et déjà plusieurs déclarations et prises de position, au niveau régional et mondial, pour lutter contre la criminalité liée aux espèces sauvages, notamment des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies57(*), qui rappellent les préoccupations que pose « l'ampleur croissante du braconnage et du commerce illicite d'espèces sauvages et de produits dérivés et par ses conséquences économiques, sociales et environnementales néfastes » et encouragent les pays à prendre des mesures.

L'Organisation mondiale des douanes a également adopté la « United for Wildlife Transport Taskforce Buckingham Palace Declaration », le 15 mars 2016 à Londres, dans le but de mobiliser le secteur privé - transport, finance, logistique - dans la lutte contre le trafic d'espèces. Des groupes français comme Air France ou ADP sont signataires de cette déclaration.

Celle-ci se donne pour objectif d'inciter les parties signataires, constituées d'entreprises, d'agences et d'organisations, à prendre des mesures pour faire obstacle aux itinéraires suivis pour le trafic d'espèces sauvages, faisant directement référence à la convention Cites. Même si elle ne comporte aucune disposition contraignante de par sa nature même, la Déclaration repose sur 11 engagements, dont l'engagement de tolérance zéro à l'égard du commerce illégal d'espèces sauvages, l'amélioration des systèmes de données et de l'innovation, et l'amélioration du partage d'informations dans le secteur des transports.

Elle a entraîné des engagements volontaires utiles, à travers des protocoles, des formations et des partenariats, en mettant en lumière le rôle crucial du secteur des transports et a accru la sensibilisation des entreprises et de leurs employés aux risques de trafic. De même, des formations spécifiques ont été développées pour le personnel des transports, qu'il s'agisse des contrôleurs ou des agents de fret, afin de les aider à identifier les activités suspectes. La déclaration encourage en outre un meilleur échange d'informations entre les entreprises de transport et les autorités chargées de l'application de la loi. De nombreuses entreprises ont à cette occasion revu et renforcé leurs protocoles internes pour détecter et signaler les cas de trafic.

Malgré ces avancées, il est difficile de quantifier précisément l'impact de cette déclaration sur la réduction du trafic, car il s'agit d'un engagement volontaire non contraignant et inégalement appliqué, avec une mise en oeuvre variable selon les entreprises. Elle a indéniablement créé un élan et une prise de conscience, mais la persistance du trafic indique que des efforts continus et des mécanismes de redevabilité plus forts sont toujours nécessaires. La Déclaration de Buckingham Palace est un bon exemple d'accord de collaboration, reposant sur des engagements clairs, pour avancer de façon coordonnée avec les acteurs sensibilisés.

D'autres initiatives, n'émanant pas des États, ont également été mises en oeuvre dans le but d'accompagner les évolutions pertinentes pour réduire les points faibles tout au long de la chaîne de transport et d'approvisionnement, qui profitent aux trafiquants. Une coordination plus poussée des acteurs privés et publics est notamment proposée par l'organisation United for Wildlife, fondée en 2013 par le prince William et la Royal Foundation. Ses membres fondateurs sont également à l'origine des engagements dans le cadre de la Déclaration de Buckingham Palace précitée.

Pour tenter de remédier aux méfaits du trafic d'espèces sauvages, cette association réunit, au sein de son groupe de travail sur le transport créé en 2014, United for Wildlife Transport Taskforce, des entreprises du secteur des transports afin de sensibiliser le public aux activités criminelles, d'identifier l'exposition du secteur et de trouver des solutions pour mettre fin au commerce illégal d'espèces sauvages.

Ce groupe de travail rassemble notamment des experts mondiaux de l'industrie du transport et du fret, y compris des aéroports, des compagnies maritimes et des compagnies aériennes, ainsi que des organismes publics, afin d'identifier et de faciliter les actions menées par le secteur privé. Les partenaires réunis au sein de ce groupe de travail ont notamment noué une coopération avec le groupe Microsoft afin d'explorer une nouvelle technologie de balayage pionnière, qui a le potentiel d'augmenter considérablement les détections de produits de la faune sauvage dans le fret. Ils ont également oeuvré, avec les organisations non gouvernementales WWF et Traffic, à l'adoption de nouvelles directives, adoptées par l'Organisation maritime internationale et approuvées par l'ONU, pour la « prévention et la répression de la contrebande d'espèces sauvages à bord des navires engagés dans le trafic maritime international ».

Au titre des efforts mis en oeuvre pour réduire les risques causés par le commerce illégal d'espèces protégées et sauvages, il convient également de mentionner l'Accord sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies adopté le 20 mai 2025 à la 78e Assemblée mondiale de la Santé par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui marque un tournant décisif cinq ans après le début de la pandémie de Covid-19. Il contient des éléments concrets pour prévenir de futures crises sanitaires et garantir que les États soient mieux préparés à y répondre, de façon solidaire et coordonnée. Bâti sur un principe d'équité, il prévoit des mécanismes permettant de faciliter l'accès rapide aux vaccins, médicaments et outils de diagnostic en cas d'urgence sanitaire.

Il acte l'inscription, pour la première fois dans un accord international, de l'approche « Une seule santé » comme principe fondamental. Cette avancée se fonde sur ce que les crises sanitaires récentes nous ont enseigné : santé humaine, santé animale et celle de l'environnement sont indissociables. En intégrant la surveillance des zoonoses, la protection des écosystèmes et la lutte contre les résistances aux antimicrobiens, l'accord vise à agir sur la racine des pandémies. Les principes qu'il promeut, notamment à l'article 4, sont ceux nécessaires à encourager la prise en compte du risque en amont via une surveillance multisectorielle, la prévention et réduction des risques à l'interface humain-animal-environnement, qui devraient mener à identifier des actions vis-à-vis du trafic d'espèces sauvages susceptible de devenir une menace pandémique.

Bien que l'accord ne cible pas directement le trafic d'espèces sauvages, sa logique de prévention des pandémies et son ancrage dans l'approche « Une seule santé » offrent un cadre puissant pour justifier et renforcer les actions contre ce trafic, en le reconnaissant comme une menace majeure pour la santé publique mondiale. Il offre une nouvelle légitimité et un nouvel angle d'approche pour les efforts de lutte contre ce phénomène. Son impact dépendra cependant de la volonté à les traduire en actions concrètes.

En reconnaissant le lien entre faune sauvage et risques sanitaires, l'Accord mondial sur les pandémies appelle à renforcer les contrôles sur les filières à risque, dont la viande de brousse, sans pour autant créer d'obligation juridique directe sur le trafic d'espèces. En se focalisant sur la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies, il y a tout lieu de penser qu'une fois ratifié par les États, l'accord les incitera à renforcer la surveillance des zoonoses, ce qui inclut la surveillance des marchés d'animaux vivants, des élevages et des flux d'espèces sauvages, qu'ils soient légaux ou illégaux. Cet Accord permettra également de renforcer la coopération internationale sur le sujet, en créant une ambition politique commune, en disposant de constats partagés et de définitions harmonisées, susceptibles de déboucher sur des incriminations et des moyens de répression mis en commun - qui n'existent pas encore de manière spécifique pour le trafic d'espèces protégées - face à une criminalité de plus en plus transnationale.

En complément de cet Accord novateur et des coopérations qui se nouent entre les acteurs à l'initiative d'organisations qui fédèrent l'action contre ce trafic, les dispositifs internationaux de surveillance et d'alerte d'émergence épidémiologique sont également stratégiques pour éviter la propagation d'épizooties et de zoonoses. C'est ainsi que la France, sous l'impulsion du Cirad, de l'Inrae et de l'IRD, a porté l'initiative Prezode (Preventing Zoonotic Diseases Emergence) en 202158(*). Ce dispositif, réunissant actuellement 257 membres de 80 pays différents, vise à mieux comprendre, prévenir, surveiller et détecter à temps les risques de pandémies zoonotiques. L'initiative s'appuie elle aussi sur l'approche intégrée « Une seule santé », qui implique tous les acteurs de la santé humaine, animale et environnementale par la prise en compte des facteurs environnementaux, sociétaux, économiques, éthiques et politiques qui caractérisent un socio-écosystème et participent à l'émergence des zoonoses.

Afin de favoriser la détection précoce, les réseaux de surveillance épidémiologique impliquent un effort de formation auprès des populations vivant et travaillant dans les zones sensibles : chasseurs, gardes-forestiers, pour leur permettre de repérer les signes d'une épidémie chez les animaux, morts notamment, de se munir des équipements de protection personnelle adéquats, d'alerter les autorités sanitaires par des procédures collectives efficaces. Parmi les initiatives intéressantes sur le plan de la surveillance avancée, se distingue l' International Alliance against Health Risks in Wildlife Trade59(*), mise en oeuvre par le gouvernement allemand pour améliorer les connaissances, les partager et soutenir le passage de la science aux politiques publiques réunissant plus de 500 acteurs, principalement issus d'organisations non gouvernementales et académiques.

À l'échelle nationale, on peut signaler la mise en oeuvre de la plateforme d'épidémiosurveillance santé animale (ESA) afin de faciliter l'échange d'informations entre différents acteurs ministériels, des professionnels de la santé animale, des chercheurs et des agences sanitaires. De son côté, la Direction générale de la santé (DGS) est au centre d'un réseau d'alerte passant par les professionnels de santé, médecins et laboratoires, et les agences régionales de santé (ARS), incluant les centres nationaux de référence et Santé publique France, permettant de détecter les menaces pour la santé publique. De cette façon, toute circulation inhabituelle d'un pathogène exotique sera signalée à la DGS qui partagera ce signal avec ses partenaires pour une recherche conjointe de la source et la mise en place de mesures de gestion.

La DGS s'appuie pour mener à bien ses missions sur un Centre de crises sanitaires (CCS), qui assure la centralisation des alertes et la coordination ou la participation à la réponse à ces alertes, ainsi que l'anticipation et la cartographie des risques sanitaires, l'élaboration des plans de préparation et de réponse aux menaces sanitaires, et le volet sanitaire des plans de défense et de sécurité. Entendus en juin 2025, les représentants de la DGS ont indiqué au rapporteur n'avoir connaissance d'aucune alerte dont la viande de brousse serait à l'origine.

Les coopérations transfrontalières en matière de lutte contre la criminalité environnementale sont également des outils efficaces, à condition que la collaboration des services d'enquête et de contrôle soit bien coordonnée. Citons à cet égard l'initiative du parquet de Bayonne, qui a créé le Groupe opérationnel transfrontalier de lutte contre les atteintes à l'environnement (Goltae), devenu par la suite « Colden transfrontalier » à la suite de la création de cette dernière instance en 2023. Ce groupe réunit les parquets de San Sebastián et de Bilbao ainsi que les services d'enquête spécialisés français et espagnols, avec pour objectif de permettre un échange d'informations avec les autorités espagnoles sur les problématiques environnementales communes, et de faciliter les demandes d'entraide européenne en matière de pêche illicite et le trafic de civelles et d'algue rouge.

En définitive, les cadres multilatéral, européen et transfrontalier apparaissent essentiels au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces protégées et de produits carnés, permettant d'accroître la coopération et la coordination internationale dans la répression des trafics d'espèces protégées. Il est par ailleurs nécessaire de promouvoir l'application stricte et entière de la Cites, le partage d'informations et de ressources entre pays, d'accompagner la bonne mise en oeuvre du récent Accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies, mais également de soutenir les acteurs privés, à l'instar de ceux qui ont signé la Déclaration de Buckingham Palace, tout en encourageant le soutien technique et financier de projets visant à renforcer les capacités des pays d'origine à lutter à la source contre le trafic d'espèces sauvages.

2. Renforcer la coopération inter-services et les moyens de la lutte tout en forgeant une réponse douanière plus agile et réactive

Outre la nécessité d'une coopération internationale accrue afin de réduire à la source les flux générés par le trafic d'espèces protégées, il importe également que l'ensemble des acteurs nationaux concourant à cette lutte unissent et coordonnent leurs efforts pour réduire les risques que pose ce trafic et réprimer de manière dissuasive les trafiquants qui cherchent à faire entrer ces produits sur le territoire national.

En matière de lutte contre la criminalité environnementale, l'approche interministérielle et multidisciplinaire est indispensable, à travers la coordination des services de police et de gendarmerie, des juridictions spécialisées et de la société civile. Au cours de son audition, le syndicat FO Douanes a déploré l'« absence d'un cadre coopératif lisible » et plaidé pour l'élaboration d'un protocole interservices national, applicable à chaque plateforme aéroportuaire ainsi qu'en faveur d'une formation initiale obligatoire sur les enjeux du trafic d'espèces au cours de la scolarité douanière.

Le Commandement pour l'environnement et la santé (Cesan) de la gendarmerie nationale a également indiqué à la mission d'information que de nombreux services oeuvrent en France sur la thématique de la lutte contre le trafic d'espèces protégées, à l'instar des douanes, de l'OFB ou de la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP), mais souvent de façon insuffisamment concertée. Bien qu'une coopération opérationnelle ait été mise en oeuvre entre les douanes et les autres acteurs de la lutte, elle n'est que peu effective avec les services d'investigation, ce qui constitue un frein au démantèlement effectif des filières. Il apparaît à la mission d'information indispensable de développer l'échange de renseignements entre les services des douanes et les services spécialisés de la Gendarmerie nationale, notamment l'Oclaesp60(*) et le Cesan, à la fois prévisionnel et a posteriori, afin d'obtenir des résultats plus significatifs.

Recommandation n° 6 : Mieux appréhender les flux et les routes empruntées par ce trafic à travers la compilation des données au sein d'un système d'information dédié consultable par les forces de l'ordre et la justice afin de détecter les récidives, pérenniser les espaces institutionnalisés d'échange entre les acteurs qui luttent contre ce phénomène afin de rompre avec la logique de « silos administratifs » et inciter à l'élaboration d'une base de données européenne des auteurs et des saisies avec échange d'informations entre les services de lutte des différents États membres.

Un service à compétence nationale, « Tracnat », est par ailleurs en cours de déploiement au sein de la direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) à la suite de la stratégie nationale biodiversité 2030. Inspiré du modèle de Tracfin, il sera chargé de lutter contre le commerce illicite d'espèces menacées, l'importation de bois issu de la déforestation et de minéraux venant de zones de conflit. La mission d'information forme le voeu que la création de cette entité permettra de surmonter le déficit de coordination administrative entre les différents services chargés de la lutte contre ce trafic.

Les constats de la mission interministérielle sur la lutte contre l'importation illégale de produits carnés et d'espèces protégées

Ce rapport conjoint du CGAAER61(*), de la DGDDI62(*) et de l'Igedd63(*), publié en décembre 2023, a cherché à comprendre pourquoi les pouvoirs publics français étaient impuissants à empêcher l'entrée de produits carnés ou d'animaux vivants importés illégalement dans les bagages de passagers arrivant dans les aéroports nationaux et en particulier parisiens64(*).

Tout en constatant que c'est au niveau européen, voire international, que cette question devrait être traitée pour une efficacité optimale, cette mission a notamment fait le constat que « cet échec est en partie dû à l'absence d'action coordonnée des nombreux ministères impliqués ». Elle souligne que la mobilisation des pouvoirs publics et des services répressifs n'a rien de comparable avec celle de la lutte contre les trafics de stupéfiants, de contrefaçons ou de cigarettes.

Elle estime que le groupe de travail interministériel sur les importations illégales de produits carnés et d'espèces sauvages dans les bagages des voyageurs, constitué en 2023, pourrait permettre de commencer à lever cet obstacle en élaborant une feuille de route pilotée par un délégué interministériel dûment mandaté.

De même, en dépit des évolutions législatives intervenues ces dernières années65(*) et des circulaires de politiques pénales spécialisées66(*), les tribunaux ne sont pas encore suffisamment outillés ni sensibilisés pour assurer une réponse cohérente et dissuasive aux enjeux de conservation et au trafic d'espèces protégées. En l'absence d'orientation nationale et de politique pénale dédiée, la plupart des dossiers instruits bénéficient de suites minimales, prenant la forme de sursis, d'amendes faibles, voire l'abandon des poursuites. La réponse, douanière comme judiciaire, demeure aujourd'hui souvent symbolique, avec des amendes faibles, des peines rarement exécutées et une absence fréquente de confiscation : cette impunité de fait perçue par les voyageurs favorise la récidive et la banalisation du trafic, notamment chez des auteurs souvent ressortissants étrangers, pour lesquels la réponse judiciaire classique est difficile à mettre en oeuvre.

La diversité du contentieux environnemental, son volume relativement réduit au regard de la masse des contentieux multiples que traitent les juridictions et sa technicité militent pour une spécialisation accrue de certains magistrats du parquet comme du siège, ainsi que des services d'enquête qui ont à connaitre des affaires de trafic d'espèces protégées. La mission ne sous-estime aucunement le foisonnement des priorités pénales et l'encombrement des tribunaux, mais il serait à tout le moins opportun de sensibiliser les magistrats aux enjeux et aux risques que ce trafic comporte.

Une lutte plus efficace contre le trafic d'espèces sauvages suppose à la fois un arsenal législatif puissant, avec des peines plus lourdes et la qualification de crime organisé, ainsi qu'une stratégie pénale dédiée pour la spécialisation et la coordination de l'action des forces de l'ordre, mais également un cadre de réponse hybride combinant des sanctions immédiates et des enquêtes judiciaires approfondies pour s'attaquer à l'ensemble de la chaîne criminelle.

Il est apparu au rapporteur, au terme de ses auditions, que la réponse immédiate et administrative était la plus adaptée aux cas flagrants et de moindre ampleur, tandis que la voie judiciaire apparaît comme plus appropriée afin de mener à bien les enquêtes complexes visant les têtes de réseaux et les criminels organisés. Afin de distinguer le trafic occasionnel de viande de brousse portant sur de petites quantités et un trafic organisé s'opérant à vaste échelle par des groupes criminels transnationaux, il importe de différencier les réponses en fonction de la nature et de la gravité des infractions.

Afin de ne pas ajouter à l'encombrement des tribunaux, la voie judiciaire doit être réservée aux trafics organisés ou aux multirécidivistes générant des revenus significatifs, pour lesquels le cadre législatif permet d'ores et déjà d'engager des poursuites, en menant en parallèle une réflexion sur la nécessité de renforcer les sanctions pénales. Couplé à la coopération internationale préconisée plus haut, ce traitement ciblé peut être de nature à affaiblir des réseaux structurés et assurer le caractère dissuasif des sanctions. Actuellement, les sanctions prévues pour réprimer le trafic d'espèces protégées en bande organisée sont beaucoup trop faibles et présentent un caractère insuffisamment dissuasif, sans compter qu'elles sont rarement recouvrées et, quand elles le sont, elles ne le sont que partiellement. La gradation du système de sanctions doit être revue, de manière à le rendre dissuasif et à inciter sans ambiguïté les passagers à respecter la règlementation française et européenne.

En ce qui concerne les infractions individuelles, notamment celles commises par des particuliers effectuant des importations occasionnelles, elles peuvent être traitées efficacement dans le cadre de procédures administratives ad hoc, dont il convient toutefois de simplifier le recours. Ainsi, la sanction immédiate telle que la transaction douanière constitue une réponse rapide, proportionnée et dissuasive, qui présente l'avantage de préserver les ressources judiciaires. La transaction douanière, prévue aux articles 350 et suivants du code des douanes, fournit aux agents des douanes un outil souple et rapide pour les infractions constatées à la frontière auprès des voyageurs, y compris étrangers. Cette réponse immédiate apparaît notamment adaptée à la grande variété des personnes visées et aux modalités de réalisation des contrôles effectués, en tenant compte de la rapidité des flux de contrôle notamment dans une enceinte aéroportuaire.

La systématisation du recours à la transaction douanière pourrait constituer une réponse pertinente au phénomène de masse que constitue l'importation de produits carnés dans les bagages de voyageurs aéroportuaires. Elle offre une réponse rapide, au stade du contrôle, et adaptée à différentes typologies de faits, en tenant compte des quantités importées, de la présence ou non d'espèces Cites et du contexte de réitération de la part des personnes mises en cause. Elle permet de moduler le montant de l'amende pour tenir compte de la valeur à la revente des espèces importées illégalement, à travers une sanction immédiate, visible et proportionnée sans accroître l'engorgement des tribunaux. La transaction douanière présenterait au surplus l'avantage de rendre moins profitable financièrement les multiples passages de marchandises prohibées.

Recommandation n° 7 : Recourir plus systématiquement aux transactions douanières au montant dissuasif prononcées et perçues directement par les douaniers au moment des constatations, afin de rompre avec l'idée d'un trafic à forte profitabilité et à faible risque de condamnation.

Lors de son audition, la Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) a reconnu tout l'intérêt de cet outil transactionnel, en soulignant qu'il était préférable que son utilisation reste limitée aux faits de moindre intensité. L'articulation entre une répression pénale ciblée, fondée sur un cadre législatif dissuasif et une gestion administrative adaptée à la forte intensité du trafic, garantit ainsi une réponse équilibrée et opérationnelle face aux défis posés par le trafic d'espèces protégées.

Depuis fin 2024, la mise en service d'un outil dématérialisé de transaction par les douanes à l'aéroport Charles de Gaulle a permis de développer très sensiblement le recours aux transactions douanières pour le transport de denrées périssables, très majoritairement pour des espèces « hors Cites ». Alors que cette procédure était peu utilisée jusqu'alors, avec une majorité de dessaisissements simples en raison du très grand nombre d'infracteurs, 945 transactions douanières ont été établies entre le 1er janvier et le 24 juin 2025. Cet outil numérique permet en outre d'identifier les récidivistes, pour lesquels le montant de la pénalité est doublé. C'est pourquoi la mission d'information préconise la poursuite de cette tendance.

Si la transaction douanière est pleinement pertinente pour les petites infractions et les primo-délinquants, afin de mettre en oeuvre une réponse rapide et efficace, elle ne doit toutefois en aucun cas se substituer aux poursuites pénales lourdes pour les cas de trafic organisé ou de récidive, où seules des peines d'emprisonnement et des amendes conséquentes, assorties de confiscations, peuvent avoir un effet réellement dissuasif.

C'est notamment la raison pour laquelle une réflexion doit être engagée en vue d'évaluer s'il convient d'élever le trafic d'espèces protégées et sauvages au même rang répressif que d'autres formes de criminalité organisée grave, à l'instar du trafic de drogue, d'armes ou la traite des êtres humains. Ce renforcement du quantum des peines permettrait l'application de peines réellement dissuasives, mais surtout l'utilisation de techniques d'enquête plus intrusives et efficaces : écoutes, infiltrations, saisies d'avoirs criminels, etc. tout en facilitant l'identification des filières liées d'approvisionnement et de vente.

3. Investir dans des capacités de détection renforcées

Au-delà du renforcement de la présence douanière pour faire face à un trafic dont l'ampleur ne cesse de croître, il est apparu nécessaire à la mission d'information de renforcer les investissements en matière de recherche, de détection et d'analyse des produits faisant l'objet du trafic d'espèces protégées. Il est nécessaire d'endiguer les flux du trafic à la source, dans les pays de départ, à travers les mécanismes de coopération décrits plus haut. Pour ce faire, il est indispensable d'améliorer nos capacités douanières à l'entrée, afin de réduire les risques que ce trafic fait peser sur la sécurité sanitaire.

La mission d'information insiste sur la nécessité de rendre le risque de se faire prendre si élevé que le trafic d'espèces sauvages deviendrait moins attractif et moins profitable pour les criminels. Le renforcement des moyens techniques à la disposition des douaniers répond à une logique d'efficacité et d'efficience. Le facteur de dissuasion le plus efficace pour les trafiquants reste l'augmentation de la probabilité de la détection et de la saisie des marchandises : quand le risque pour un trafiquant de perdre sa marchandise s'accroît, l'espérance de rentabilité diminue à due proportion. De plus, outre la diminution du risque et le renforcement de la dissuasion, cette approche est susceptible d'améliorer les conditions de travail des agents des douanes tout en augmentant le produit des amendes douanières.

L' amélioration des techniques de contrôle, à travers par exemple l'identification rapide grâce aux kits d'analyse ADN avec PCR ou le recours à des outils numériques d'aide à la décision, permet d'espérer une meilleure connaissance de l'origine des flux et des espèces saisies, préalable à la mise en place de mesures d'anticipation et d'interception plus performantes. Il existe un fort besoin de pouvoir identifier spécifiquement et rapidement la nature des produits illégalement importés pour s'assurer du régime juridique dont ils relèvent et adapter les protocoles de biosécurité à mettre en oeuvre pour faire face aux risques posés par ces marchandises. En l'état actuel de la dotation matérielle de la douane, cette analyse est généralement difficile à accomplir, la viande de brousse provenant souvent sous forme « boucanée », c'est-à-dire fumée et séchée.

Recommandation n° 8 : Améliorer la robustesse des règles de biosécurité, investir dans la science forensique pour favoriser l'identification des saisies et rehausser le quantum des peines pour réprimer le trafic d'espèces protégées au même niveau que celui des trafics d'armes et de stupéfiants.

Hormis quelques rares cas offrant une possibilité d'identification évidente, la conduite d'analyses ou de vérifications implique actuellement des délais incompatibles avec la réalisation des contrôles aux frontières, particulièrement au sein des zones aéroportuaires présentant des contraintes fortes (flux massifs, complexité logistique et délais d'intervention réduits). Plusieurs pistes peuvent être explorées afin d'améliorer la célérité et la fiabilité des détections, à l'instar des techniques d'imagerie à rayons X, en particulier la tomographie 3D et les scanners CT, qui constituent des technologies prometteuses, mais également le soutien à la recherche de méthodes de détection innovantes, d'identification génétique des espèces et de techniques robustes de traçabilité.

Les scanners d'aéroport actuels sont capables de produire des images 3D de haute résolution des bagages et du fret. En créant des bibliothèques de référence d'images radiographiques d'espèces protégées, il est possible d'entraîner des systèmes informatiques à détecter ces animaux ou leurs produits. Cette approche présenterait l'avantage de mettre en oeuvre un dépistage automatique et non invasif. L'amélioration des technologies de balayage, du partage de l'information des systèmes de données sont des pistes qui semblent prometteuses. La mise en place de ces mécanismes de détection poussée ne doit pas seulement être envisagée à la fin d'un vol : les solutions potentielles peuvent également être mises en oeuvre au départ d'un vol, dès les pays d'origine, sans perturber les processus établis, dans le cadre de protocoles de coopération à définir.

Il pourrait également être envisagé le développement d'une application facilitant la reconnaissance des espèces, basée sur un référentiel numérique à jour et intégré au système d'aide au contrôle. Mais le gain le plus significatif est sans doute à attendre de l'Intelligence artificielle (IA) : combinée aux systèmes de vidéosurveillance et aux techniques d'imagerie précitées, elle est de nature à révolutionner la détection douanière. Des algorithmes d'apprentissage peuvent être entraînés à identifier des motifs suspects dans les images radiographiques ou les flux vidéo, signalant ainsi des cas potentiels de trafic. À titre d'exemple, le projet Seeker67(*) a démontré la capacité de l'IA à détecter automatiquement des articles illégaux liés à la faune lors du contrôle des bagages à l'aéroport de Londres Heathrow.

L'IA pourrait également analyser les schémas de voyage et les comportements des passagers pour identifier les trafiquants, à travers des systèmes capables d'analyser de grandes quantités de données telles que les flux de passagers, les schémas de fret, les réservations, les données financières ou les réseaux sociaux, dans le but d'identifier en amont les trafiquants potentiels, dès l'arrivée à l'aéroport ou lors de l'expédition des marchandises, grâce à des modèles prédictifs permettant d'anticiper les itinéraires, les espèces ciblées et les méthodes de dissimulation émergentes. Avant d'être mises en oeuvre et déployées à grande échelle, il est cependant fondamental que ces techniques disruptives soient précédées d'un large débat au regard des forts risques qu'ils comportent pour la protection des données personnelles.

Ces évolutions technologiques sont également de nature à réduire les risques pour les agents en contact direct avec des marchandises potentiellement infectées, avec l'amélioration des conditions d'exercice des contrôles douaniers. En effet, dans le cadre des contrôles qu'ils accomplissent, les douaniers peuvent entrer en contact avec des animaux vivants, ce qui conduit à des risques de morsure, de piqûre, coupure et de contacts avec des parasites, susceptibles d'entraîner une contamination. Ils sont exposés, par les manipulations qu'ils accomplissent lors des contrôles, à des risques majeurs en termes de santé68(*). Les agents des douanes sont en effet considérés comme un groupe professionnel « à haut risque » pour les infections et les risques pour la santé environnementale. Des outils de détection plus poussés, fondés sur des technologies thermiques, optiques ou rayons X, permettraient de réduire ces risques par l'identification plus fine et précise des menaces en amont.

Même si les agents sont sensibilisés aux risques rencontrés dans ce type de contrôle au regard de la dangerosité que peuvent présenter les espèces de la faune et de la flore et au regard des risques biologiques et sanitaires des produits carnés, ces évolutions technologiques constitueraient un précieux appui aux détections visuelles impliquant l'ouverture et la manipulation des bagages et des colis.

Recommandation n° 9 : Renforcer les moyens douaniers et les outils de ciblage consacrés aux contrôles, afin d'améliorer la répression des trafics dans un contexte d'intensification du transit de voyageurs et de marchandises, et de réduire le risque pour la santé humaine et animale que fait peser l'entrée incessante de produits carnés et d'animaux vivants hors de tout protocole sanitaire.

L'approche la plus efficace pour accroître les capacités de détection douanière réside dans la combinaison de plusieurs technologies innovantes. Par exemple, un système d'IA pourrait analyser les images radiographiques afin d'identifier les articles suspects, puis déclencher une alerte pour qu'un chien renifleur confirme la présence de produits carnés ou d'espèces protégées. La vidéosurveillance augmentée par l'IA pourrait surveiller les zones de transit pour détecter des comportements inhabituels. Cette synergie permettrait une détection plus rapide, plus précise et plus fiable que les résultats actuellement obtenus, en raison également de dispositifs de détection qui peinent à suivre le rythme des techniques de dissimulation de plus en plus sophistiquées employées par les trafiquants.

Les évolutions supposent cependant des investissements coûteux et la réunion de plusieurs facteurs : l'efficacité de l'IA dépend de la qualité et de la quantité des données d'entraînement (images radiographiques et vidéos). La création de bibliothèques complètes et correctement cataloguées d'images d'espèces protégées et de leurs sous-produits est un travail colossal, d'autant que tout système de détection produit un certain taux de faux positifs. La variété quasi infinie des espèces sauvages (mammifères, reptiles, oiseaux, insectes, plantes, bois) et de leurs produits dérivés (ivoire, cornes, peaux, viande, médicaments traditionnels) rend l'identification automatisée particulièrement complexe. Avant le déploiement de ces équipements de nouvelle génération, il est donc crucial de minimiser ces erreurs en fiabilisant le plus possible les instruments mis à la disposition des douaniers pour éviter de surcharger les équipes de contrôle et de ralentir les opérations aéroportuaires.

Il convient en outre de garder présent à l'esprit que le principal enjeu ne réside pas tant dans la détection du trafic que dans les capacités opérationnelles des agents, largement sollicitées en raison de l'afflux massif de produits carnés. Les investissements technologiques ne produiront leurs pleins effets que si les moyens humains de la douane sont en mesure d'exploiter les gains de productivité résultant de ces innovations. Le développement technologique devra en effet être concilié avec la capacité des services douaniers à traiter les flux de bagages et de voyageurs. La Commission européenne a relevé en 2022 le manque de personnel et de moyens dédiés à la lutte Cites à l'échelle du continent : dans 61 % des États membres, moins de 10 agents y consacrent ne serait-ce qu'une partie de leur temps.

Cette contrainte est accentuée par le fait qu'à l'aéroport Charles de Gaulle la majorité des arrivées en provenance des zones concernées par le trafic d'espèces protégées est concentrée sur un intervalle de temps très court, compris entre 6 et 11 heures, c'est-à-dire en même temps que de nombreux vols d'autres provenances et avec d'autres missions de lutte contre la fraude à réaliser en parallèle. Les horaires de présence douanière, vétérinaire ou de la PAF sont encore trop souvent organisés selon une logique de service public classique, et non en tenant compte de la pression réelle des flux. Cela crée des zones grises temporelles, parfaitement connues et exploitées par les trafiquants. La mission d'information appelle à corriger ces failles à l'origine d'effets d'aubaine préjudiciables à l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces protégées.

L'adéquation des moyens humains aux volumes trafiqués est en effet fondamentale et indépassable pour détecter, traiter et juger les infractions. La recherche de solutions permettant d'améliorer l'efficience et la rapidité du traitement des procédures est également une voie à explorer. Pour cette raison, la mission d'information plaide pour un renforcement ciblé des effectifs douaniers chargés des contrôles aéroportuaires, en mettant également l'accent sur l'amélioration des conditions de travail et la logistique des contrôles, le renforcement de l'efficacité des équipements de protection individuelle et l'installation d'équipements spécialisés pour identifier les produits animaux, spécimens dissimulés ou cargaisons suspectes.

En complément des évolutions technologiques et du renforcement des moyens humains, le recours à des chiens de détection, connus pour leur efficacité et fréquemment employés par certains pays69(*), permet de compléter la panoplie des techniques de contrôle en accroissant de manière significative les taux de détection. La présence régulière des équipes de chiens de détection en zone passagers présente en outre l'avantage de marquer les voyageurs et de rendre le contrôle perceptible.

Leur sens de l'odorat développé leur permet de détecter des traces infimes d'espèces sauvages ou de produits dérivés, même cachées dans des bagages ou du fret. Des études ont montré que les chiens de détection sont souvent plus rapides et plus efficaces que les méthodes humaines pour couvrir de larges zones et trouver des échantillons dissimulés. Des programmes de formation spécialisés et la mobilisation d'agents affectés à la conduite des chiens sont cependant nécessaires pour maximiser l'efficacité de cette technique éprouvée.

Recommandation n° 10 : Systématiser l'emploi de brigades cynophiles, pour démontrer la réalité des contrôles et accentuer la perception du risque de détection, recourir aux technologies innovantes combinées à des outils fondés sur l'intelligence artificielle pour faciliter la détection des bagages frauduleux et réduire la porosité des points de passage en douane.

4. Mettre fin à la méconnaissance réglementaire des voyageurs et renforcer l'effectivité des sanctions qui répriment les trafics

La plupart des acteurs entendus ont souligné la profonde méconnaissance réglementaire de la plupart des passagers quant aux prohibitions de transport et d'importation de produits carnés et d'espèces protégées et le désarroi des douaniers face au grand nombre de contrevenants d'ignorance. Même si, en droit, l'objection d'ignorance normative n'est pas susceptible de rendre inopérantes les sanctions douanières ou pénales70(*), en vertu du principe selon lequel « nul n'est censé ignoré la loi », il convient malgré tout d'être attentif à cette question et d'oeuvrer à une information renforcée et lisible, à tous les stades du parcours voyageur.

Contrairement à certaines interdictions répétées depuis l'achat du billet jusqu'à l'arrivée à destination et qui bénéficient à ce titre d'une forte visibilité et d'une bonne connaissance des voyageurs, la prohibition concernant l'emport de produits carnés et d'espèces protégées est beaucoup plus discrète. La mission d'information estime qu'un effort de sensibilisation accru doit être mis en oeuvre, de la part de l'ensemble des acteurs.

Pour être identifiée, comprise et retenue par les voyageurs, il est nécessaire que cette information soit visuelle, multilingue, omniprésente et répétée, de l'achat du billet jusqu'au passage en douane. De même, elle doit être diffusée à travers des canaux multiples et renforcée par des campagnes de communication massives, notamment sur les réseaux sociaux et dans les zones de transit. Cette stratégie de martèlement de la réglementation en matière d'espèces protégées implique une mobilisation coordonnée des compagnies, des plateformes, des agences de voyage, des aéroports, des douanes et des pouvoirs publics.

a) Repenser la manière d'informer les passagers et renforcer la lisibilité de la norme

Les travaux du rapporteur ont mis l'accent sur une défaillance informative majeure en matière de réglementation encadrant l'importation d'espèces protégées et de produits carnés : on informe beaucoup trop tard les passagers. Pour que le message puisse modifier les comportements et les habitudes, il convient d'inverser la logique en rappelant chaque fois que possible les interdictions réglementaires tout au long du parcours voyageur, et ce dès l'achat du billet.

L'information sur l'interdiction de transporter des denrées animales et les risques encourus est en effet aujourd'hui insuffisante, trop tardive et trop discrète. Les passagers impliqués dans les saisies plaident souvent la bonne foi et le manque d'information. Pour qu'elle devienne réellement dissuasive, l'interdiction doit être répétée de manière systématique, multilingue et explicite à chaque étape du parcours voyageur : à l'achat du billet, à l'enregistrement, en vol et à l'arrivée. L'enjeu est de graver dans l'esprit des voyageurs la règle « pas de viande, ni de produits animaux bruts » de la même manière que « pas d'armes et pas de drogues ».

Au cours de son audition, le directeur santé animale de l'Anses, Éric Cardinale, a suggéré que le message pourrait s'articuler autour des éléments suivants : « Emporter de la viande illégale, ce n'est pas juste ramener un peu de chez soi, c'est risquer des amendes, introduire des maladies mortelles et financer des trafics illégaux. Déclarez-le, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de risque de maladie si c'est jeté. Ne le déclarez pas, et vous risquez gros. »

La direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) a indiqué à la mission d'information être pleinement consciente de l'enjeu de mieux informer les voyageurs durant l'ensemble de leur parcours, c'est-à-dire de l'enregistrement dans le pays de départ jusqu'à l'arrivée en France. En combinant différentes approches, il est en effet possible de créer un écosystème d'information et de dissuasion qui agit tout au long du parcours voyageur, de la planification à l'arrivée, rendant la tâche plus difficile pour les trafiquants et plus claire pour les passagers honnêtes.

La sensibilisation des voyageurs s'est notamment traduite par la production de nouveaux supports d'information :

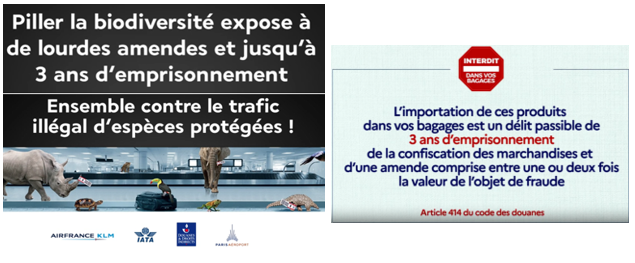

- de nouvelles affiches ont été installées dans les principaux aéroports par la DGDDI et des vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux et sur le site internet de la douane ;

- Air France a intégré la vidéo créée par la DGDDI (version française et anglaise) dans les programmes de tous ses vols long-courriers ;

- des supports ont été adressés aux consulats des pays de provenance concernés pour sensibiliser les voyageurs ;

- la DGDDI a organisé une exposition à l'aéroport de Lyon pendant les vacances scolaires 2024 afin de toucher un maximum de voyageurs en partance vers l'Afrique, en partenariat avec Vinci ;

- une exposition spécifique est prévue prochainement dans les aéroports de Paris concernés par les importations massives de produits carnés dans les bagages voyageurs.

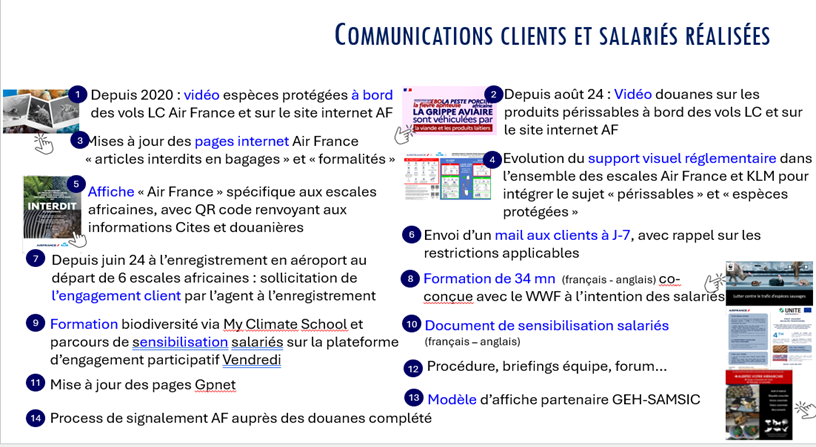

Le groupe Air France - KLM s'est quant à lui engagé de manière volontaire dans la voie du rappel de la réglementation concernant la prohibition du transport de produits périssables dans les bagages, par l'intermédiaire d'une campagne de communication répondant aux critères de lisibilité et d'accessibilité du message à faire passer. Cette initiative, intéressante, gagnerait à être mise en oeuvre par d'autres compagnies afin de toucher un plus grand nombre de passagers.

Afin d'accroître l'efficacité de la communication, un message immédiatement reconnaissable grâce à un pictogramme pourrait être déployé, dont le visuel signifierait qu'aucun produit carné ni animal brut - viande de brousse, charcuterie artisanale, fromage au lait cru non pasteurisé - n'est autorisé. Il est souhaitable que ce message soit uniforme et identique pour tous les canaux de communication. Les messages qui accompagnent ce pictogramme devront clairement indiquer qu'il n'y a pas de « petites quantités » ou de « consommation personnelle » tolérée pour les produits non transformés ou à risque, sauf dérogation stricte et traçable.

Outre le rappel réglementaire strict des interdictions, ces messages pourraient être assortis de rubriques « pour en savoir plus » établissant le lien entre le trafic d'espèces sauvages, la consommation de viande de brousse non contrôlée et l'émergence de zoonoses et de pandémies. Cela constituerait un argument puissant pour la santé des citoyens, audible et compréhensible des passagers, qui verraient ainsi l'intérêt à respecter une interdiction dont ils comprennent la raison et le fondement scientifique.

Recommandation n° 11 : Élaborer une signalétique informative multicanaux à destination des passagers, depuis l'achat du billet jusqu'à l'arrivée à destination, rappelant les interdictions de transport d'espèces sauvages tout au long du parcours voyageur, pour en finir avec l'invocation du principe de bonne foi qui nuit à l'efficacité de la réponse douanière.

Comme indiqué plus haut, la complexité de la réglementation européenne en matière de transport et d'importation de produits périssables71(*) constitue également un facteur de complexité qui entre en contradiction avec la clarté normative indispensable au respect de la législation. Le rapport de la mission interministérielle sur la lutte contre l'importation illégale de produits carnés et d'espèces protégées de décembre 2023 avait relevé que la Commission européenne a rejeté la proposition de la France d'abolir les dérogations à l'interdiction d'importation par les particuliers en matière de poisson, d'oeufs et de miel, afin de rendre la réglementation plus lisible et pour mieux prendre en compte le risque sanitaire.

Un réexamen de cette position serait de nature à clarifier le message en direction des passagers, avec l'interdiction pure et simple de l'introduction sur le territoire de tout produit carné ou animal brut, mais permettrait également de faciliter le travail de contrôle des services douaniers et d'afficher la cohérence d'une législation fondée sur un principe de précaution sanitaire.

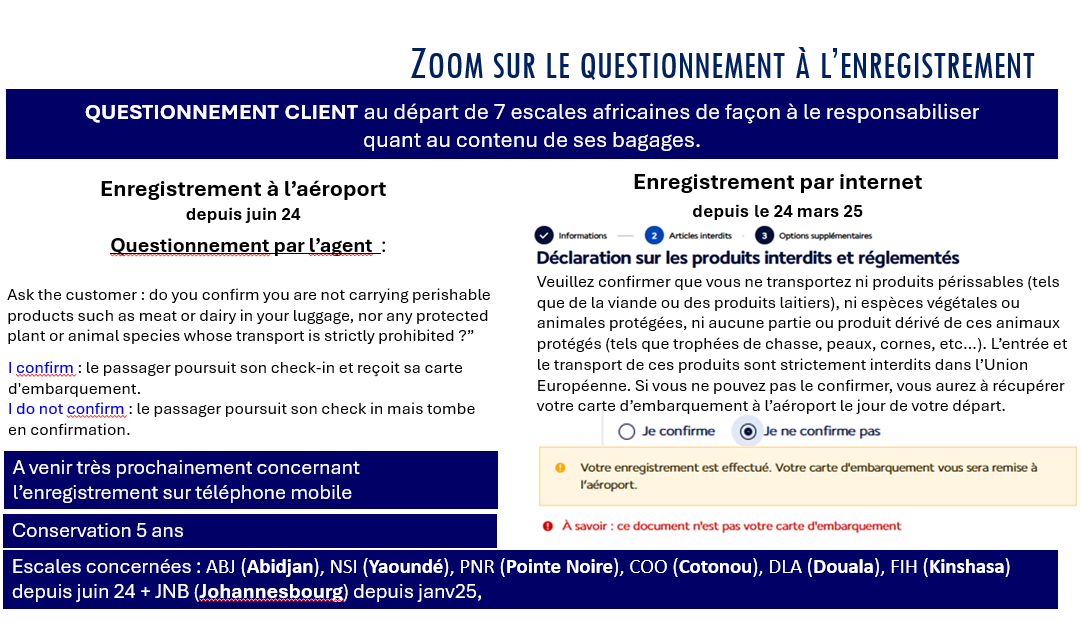

b) Envisager le principe d'une déclaration sur l'honneur

L'intensification de la communication auprès des passagers est un préalable indispensable, mais qui ne permettra toutefois pas de toucher l'ensemble des voyageurs susceptibles de transporter des espèces protégées et des produits carnés. D'autres vecteurs devront être mobilisés si l'on vise un objectif d'information systématique de tous les passagers, qui rendrait inopérante l'objection de méconnaissance de la règle de droit et permettrait d'écarter l'ignorance de bonne foi lors des contrôles douaniers.

Sur le modèle de dispositifs existant dans certains pays anglo-saxons, la mission d'information préconise une réflexion au niveau européen, avec les autres États de l'Union européenne et les acteurs privés, sur l'opportunité d'instaurer une obligation de remplir au moment de l'enregistrement, pour les voyageurs en provenance des pays tiers ou de zones concernées par le phénomène, une déclaration sur l'honneur attestant avoir pris connaissance des règles en matière d'importation de produits animaux ou végétaux et de ne pas transporter de marchandise illicite, denrées animales ou espèces protégées.

À cela pourrait également s'ajouter, sur le modèle australien ou canadien, une auto-déclaration douanière obligatoire et simplifiée à remettre à l'arrivée, engageant juridiquement la responsabilité du signataire, qui permettrait tout à la fois d'informer, de responsabiliser et de sanctionner rapidement les contrevenants. Les systèmes australien et néo-zélandais reposent sur une question simple et directe dans la carte d'arrivée : « Transportez-vous des produits d'origine animale, végétale, de la terre... ? » Le passager doit simplement cocher « oui » ou « non ». L'accent est mis sur les lourdes pénalités en cas de fausse déclaration, avec des amendes élevées, une interdiction d'entrée, voire des poursuites pénales.

Cette proposition de faire signer une déclaration sur l'honneur de non-transport de marchandises prohibées constituerait un levier intéressant : elle formalise de façon objective et opposable l'information et l'acceptation de la connaissance des règles par le passager, rendant l'argument d'ignorance caduc.

Recommandation n° 12 : Interdire l'importation de toute espèce animale et produit carné par des particuliers sur le territoire européen, combiné à un régime déclaratif sur l'honneur relatif au non-transport de produits prohibés, avant l'entrée sur le territoire.

Si elle devait être mise en oeuvre, l'introduction de cette mesure forte doit s'accompagner d'aménagements spécifiques : il serait opportun que les voyageurs aient également la possibilité, au niveau de la zone de récupération des bagages, de jeter leur marchandise avant les contrôles douaniers, dans des contenants spécifiquement désignés à cet effet, à l'exemple de poubelles pour déchets représentant un risque biologique. Ce dispositif est notamment connu sous le nom anglais d'« amnesty bin ».

En disposant des poubelles clairement identifiées avant les points de contrôle douanier, où les passagers de bonne foi peuvent se délester de produits non déclarés ou marchandises illicites sans encourir de pénalité, cela inciterait les voyageurs au « dessaisissement volontaire » sans sanction, sauf pour les espèces Cites qui doivent toujours être déclarées, en offrant une dernière chance de se conformer aux règles.

Le déploiement de bacs de collecte identifiés et visuellement percutants avant les contrôles de sécurité et douaniers, avec le message « Jetez ici vos produits interdits, sans risque », présenterait en outre d'autres avantages : les voyageurs ne pourraient plus feindre d'ignorer la loi en passant devant les douaniers, rendant inopérante l'objection de bonne foi par le voyageur contrôlé. Le déploiement de ces dispositifs permettrait de limiter l'affluence aux passages de frontières et réduire le nombre de constatations et de saisies à opérer pour les douaniers, grâce aux abandons volontaires de marchandises prohibées.

Recommandation n° 13 : Rendre possible l'abandon de produits carnés avant le passage en douane grâce à la mise en place de points de collecte dédiés surmontés du rappel de la règlementation (« amnesty bin »).

c) Renforcer l'effectivité des sanctions pour dissuader les trafiquants

Si le lancement de campagnes de sensibilisation, la généralisation de formulaires douaniers sur les interdictions d'importation aux voyageurs et l'affichage dans les aérogares constituent des approches pertinentes, elles n'auront cependant d'effet tangible que sur les passagers de bonne foi et ne suffiront aucunement à mettre un terme aux trafics structurés opérés par des réseaux criminels transnationaux. Pour lutter contre le fléau du crime organisé, seule l'activation effective de leviers judiciaires permettra de renforcer le caractère dissuasif de notre arsenal législatif.

En combinant une information massive et claire, des sanctions connues et systématiquement appliquées - qu'elles soient administratives pour les cas mineurs ou pénales et lourdes pour les trafics organisés - et une meilleure traçabilité des antécédents, il est possible d'entraîner une véritable prise de conscience et de faire évoluer l'analyse de risque encouru par les voyageurs et trafiquants pour le fait d'introduire ces marchandises illicites en France.

Au cours de ses travaux, le rapporteur s'est forgé la conviction qu'il fallait s'assurer que les peines encourues soient à la hauteur des bénéfices générés par ce trafic et des risques sanitaires et environnementaux qu'il engendre. Pour cette raison, il préconise de rehausser les sanctions pénales, en les alignant sur celles prévues pour le trafic de stupéfiants, afin de mieux refléter la gravité écologique, sanitaire et criminelle de ces actes. Certains pays ont instauré un quantum des peines très sévère afin de réprimer l'introduction d'espèces protégées et sauvages sur leur territoire national, qui suggère que nous n'avons pas pleinement pris la mesure des risques sanitaires et écologiques posés par ce trafic.

Quelques exemples de législations

étrangères

en matière d'importation d'espèces

sauvages

On se concentrera ici sur le Lacey Act aux États-Unis et l'Environment Protection and Biodiversity Conservation Act en Australie, qui présentent la particularité commune d'instaurer des poursuites systématiques en cas de violation du droit étranger, qui permet au juge national de sanctionner une importation illégale même si l'infraction a eu lieu à l'étranger. Ces systèmes législatifs reposent sur une responsabilité pénale des entreprises, des sanctions très dissuasives et sont renforcés par des capacités de saisie très fortes, des formations spécifiques pour la manipulation de la faune, des obligations de déclaration et un suivi rigoureux des importateurs.

Le Lacey Act, amendé en 2008, rend illégal le commerce (importation, exportation, transport et vente) de tout poisson, faune, flore ou produit végétal pris, possédé, transporté ou vendu en violation de toute loi, traité ou règlement des États-Unis, de toute loi tribale amérindienne ou de toute loi étrangère. C'est un instrument extrêmement puissant car il permet aux procureurs américains de poursuivre des trafiquants, même si l'acte de braconnage initial s'est produit dans un autre pays, dès lors que le produit transite ou est destiné aux États-Unis. Il impose également des exigences de déclaration pour les produits végétaux et forestiers, afin de lutter contre l'exploitation illégale du bois.

Le cas australien (« coffre-fort ») est spécifique, car il découle de spécificités propres au territoire : il s'agit d'un écosystème insulaire et fragile, susceptible de pâtir de catastrophes écologiques en raison de l'introduction d'espèces invasives. C'est pourquoi un cadre législatif très strict concernant l'importation de produits d'origine biologique a été élaboré, avec des contrôles rigoureux aux frontières et des sanctions très lourdes pour les fausses déclarations. Les peines pour l'exportation illégale d'espèces natives peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison et des amendes considérables (110 000 AUD). La force de ce système réside dans la combinaison d'une information très claire aux voyageurs sur les risques et une application stricte des peines en cas de non-conformité.

Cette architecture normative est cependant difficilement transposable dans un pays comme la France : notre connectivité avec d'autres régions du monde est plus grande et nous formons un marché commun avec les autres États de l'Union européenne, ce qui contraint notre capacité à mettre en oeuvre des mesures inspirées par ces modèles de façon unilatérale.

L'application de la Cites, non couplée à une autre stratégie, ne permettra pas de répondre à la problématique d'importation illicite de produits carnés, puisque moins de 15 % de ces derniers seraient issus d'espèces inscrites à la Cites. Les importations de viande de brousse sont préoccupantes pour leur non-conformité avec les normes sanitaires et vétérinaires européennes. Cette infraction, bien que porteuse de risque pour la santé publique, n'est généralement pas liée à des réseaux de criminalité organisée d'envergure comparable. Elle relève principalement du droit sanitaire public, visant à prévenir la propagation de maladies animales et zoonotiques.

C'est un levier que la mission d'information préconise de mieux mobiliser : le volet sanitaire pourrait constituer le point d'entrée des infractions, dans le cadre d'une approche fondée sur le risque, qui aurait le mérite de renforcer la cohérence de notre édifice normatif et d'unifier la réponse afin de tarir les flux de ce trafic, sans avoir à connaître précisément l'origine et la nature des marchandises interceptées. Le simple fait qu'elles présentent un danger pour la santé humaine et animale suffirait dans cette hypothèse à qualifier l'infraction.

Recommandation n° 14 : Rationnaliser le contentieux en matière de trafic d'espèces protégées, reposant aujourd'hui sur 174 infractions dispersées dans plus de quinze codes, en privilégiant les poursuites sous l'angle sanitaire et de santé publique, gage d'une qualification plus immédiate des infractions.

Pour les « petits contrevenants », c'est-à-dire les passagers sans antécédent douanier qui transportent de faibles quantités de marchandises prohibées, l'amende forfaitaire douanière ou la transaction douanière peuvent constituer une réponse rapide et proportionnée, à condition que le montant soit suffisamment dissuasif - par exemple, 300 à 500 euros pour une première infraction de viande de brousse.

En parallèle, une meilleure sensibilisation du grand public en France pourrait limiter la demande et impacter des réseaux hors de portée de nos frontières, notamment grâce à une meilleure information sur les risques sanitaires de la consommation de viande d'espèces sauvages, au départ et à l'arrivée sur le territoire national.

Pour les volumes plus significatifs ou la récidive, le passage devant le tribunal correctionnel semble indispensable, en étudiant la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement, des amendes significatives, la confiscation des biens et des peines complémentaires telles que l'interdiction du territoire français pour les étrangers. La sévérité d'application des peines est l'une des conditions du caractère dissuasif de notre législation. L'impunité de fait qui prévaut, faute de réponse judiciaire à la hauteur des enjeux, neutralise en partie le travail de contrôle et l'engagement des douaniers sur ces questions.

Pour la criminalité organisée, l'application des peines aggravées - jusqu'à 7 ans de prison et 750 000 € d'amende - l'utilisation des techniques d'enquête spéciales et la coopération internationale sont essentielles afin de mettre un coup d'arrêt aux réseaux organisés opérant sur le territoire, remonter les filières et afficher la détermination des pouvoirs publics à réprimer fermement et sévèrement les criminels.

Recommandation n° 15 : Envisager la possibilité de retirer le visa de court séjour en cas de constatations répétées de transport de produits carnés afin de mettre un coup d'arrêt au trafic dit de subsistance, ou une interdiction du territoire français (ITF) pour les ressortissants étrangers.

5. Accompagner la prise de conscience du secteur des transports pour réduire les franchissements de frontière

Les acteurs du transport, notamment aéroportuaires et maritimes, ont également un rôle majeur à jouer vis-à-vis des passagers et des marchandises qu'ils acheminent, afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre le trafic d'espèces protégées et de produits carnés. Leur sensibilisation et leur mobilisation sont essentielles pour réduire les flux générés et les risques associés. C'est d'ailleurs la conviction qui a animé en 2016 les signataires de la déclaration de Buckingham Palace, déjà présentée plus haut dans ce rapport, qui vise à favoriser la collaboration des acteurs du transport, faciliter le partage d'informations avec les autorités compétentes, notamment les douanes, et à sensibiliser les différents acteurs aéroportuaires à la lutte contre le trafic d'espèces.

Outre ces engagements volontaires, il existe un cadre normatif qui stipule les obligations en la matière des acteurs du transport. Au titre du règlement sanitaire international (RSI) et du code de la santé publique72(*), dans le cas d'un voyage international, les exploitants de moyens de transports et les agents de voyages ou autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours indiquent à leurs clients les moyens de s'informer sur les risques sanitaires connus de leur destination ainsi que, le cas échéant, sur les mesures de protection recommandées. Les compagnies de transport ont ainsi vocation à accompagner et renforcer l'effort de sensibilisation aux réglementations et aux interdictions qu'elles déclinent.

En cas de risque pour la santé publique, ces mêmes exploitants sont tenus de diffuser, par tout moyen, à chaque passager en provenance ou à destination de zones prédéfinies par l'autorité administrative, les informations relatives aux précautions d'hygiène à respecter ou à la conduite à tenir en présence de cas suspects afin d'éviter la propagation internationale d'une maladie.

Au cours des travaux de la mission d'information, plusieurs acteurs ont déploré le manque d'implication des compagnies aériennes dans le processus de contrôle des bagages voyageurs et ont proposé d'aligner le régime de responsabilité des transporteurs aériens sur celui des transporteurs routiers, qui sont responsables des marchandises qu'ils transportent. Le cadre juridique actuel engage en effet la responsabilité juridique du passager pour le transport de marchandises illégales telles que des spécimens ou produits d'espèces Cites, et non celle du transporteur aérien vis-à-vis de la cargaison des passagers contenant des spécimens d'une espèce animale ou végétale protégée.

Outre la différence fondamentale de nature entre le transport routier et aérien, la mission d'information estime cependant que cette évolution n'est pas opportune si elle ne concerne que le territoire national : toute évolution relative au régime de responsabilité des transporteurs aériens et maritimes doit être discutée au sein des instances européennes et internationales, afin d'éviter des distorsions de concurrence et reports de trafic qui ne résoudraient en rien la problématique des espèces protégées, tout en pénalisant les compagnies qui y seraient soumises.

En revanche, le rapporteur partage la nécessité d'inciter les compagnies à faire preuve de vigilance par rapport aux espèces protégées, à travers une formation accrue de leur personnel, des mesures pour prévenir les trafics et des procédures spécifiques en cas de découverte de trafic par leurs services. L'idée serait de les engager à davantage informer les voyageurs et à mettre en place des mesures préventives, voire à envisager une obligation de déclaration sur l'honneur de non-transport de denrées interdites ou d'animaux vivants.

Plutôt qu'instaurer des contraintes nouvelles dans le contexte fortement concurrentiel du transport aérien qui pénaliseraient les acteurs nationaux sans parvenir à résoudre le problème à la bonne échelle, il pourrait être envisagé la création d'un label ou d'une certification pour les compagnies aériennes qui adoptent de bonnes pratiques pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages, y compris des politiques de bagages spécifiques, leur offrant un avantage en termes d'image et d'attractivité pour les passagers soucieux de l'environnement. La crédibilité et la confiance en cette labellisation doit s'appuyer sur des systèmes d'audit indépendants afin d'évaluer l'efficacité des mesures anti-trafic mises en oeuvre par les compagnies aériennes, maritimes et de fret.

Au cours des auditions, plusieurs acteurs ont par ailleurs suggéré de mobiliser le levier du régime d'emport des bagages, à travers des mesures telles que le renchérissement significatif du coût du second bagage, voire son interdiction. Si elle peut paraître séduisante à première vue, cette solution soulève plusieurs difficultés juridiques et économiques : elle est notamment contraire au principe européen et international de libre détermination de la politique tarifaire par les compagnies aériennes et présente un fort risque de distorsion de concurrence, au détriment des acteurs nationaux soumis à une contrainte tarifaire à laquelle les compagnies étrangères échapperaient.

En l'état des dynamiques du marché du transport aérien, une modification du régime d'emport des bagages instaurée pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages semble peu réaliste et difficilement applicable sans effets indésirables massifs sur les voyageurs et la concurrence. La mission d'information estime que l'approche la plus judicieuse consiste à se concentrer sur des mesures incitatives, une meilleure coordination internationale et des technologies de renseignement plus sophistiquées pour cibler les trafiquants, tout en laissant aux compagnies aériennes la flexibilité de leurs politiques tarifaires pour maintenir leur compétitivité. Plutôt qu'imposer des règles nouvelles à l'origine d'effets de bord difficiles à anticiper, il serait préférable que les organisations internationales de l'aviation civile (OACI) ou du transport aérien (Iata) émettent des recommandations ou des « bonnes pratiques » aux compagnies, présentant l'avantage de préserver leur autonomie tarifaire tout en favorisant une convergence.

Recommandation n° 16 : Convaincre les États parties à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale d'élever la mise en oeuvre de procédures pour combattre le trafic d'espèces sauvages au niveau de « norme » et non de simple « recommandation » et promouvoir l'engagement et la redevabilité des acteurs du transport pour prévenir, détecter et bloquer les activités illégales.

Au cours de son audition, l'International Air Transport Association (Iata) a indiqué avoir publié des directives sur les recommandations concernant le transport interdit d'animaux sauvages, allant des communications à la collaboration croisée avec les partenaires de l'industrie73(*). Iata a également mené des campagnes relatives à la peste porcine africaine pour sensibiliser les compagnies aériennes, les aéroports et les autorités aux menaces que le trafic d'espèces sauvages fait peser sur la biodiversité et la santé humaine et animale. Des vidéos diffusées à bord, développées par les autorités nationales, montrent les menaces, promeuvent les bonnes pratiques et informent sur les réglementations en vigueur concernant les espèces sauvages.

Au niveau de l'industrie, Iata fournit également aux compagnies aériennes qui le souhaitent une évaluation environnementale (IEnvA), qui peut faire l'objet d'une certification spécifique du module « Faune Sauvage », reçue à ce jour par 8 compagnies aériennes. Parmi les compagnies aériennes s'étant engagées dans cette démarche, on peut notamment citer les exemples d'Air France, qui a inclus des messages et vidéos sur certaines lignes et de British Airways, qui a nommé des référents pour promouvoir ce sujet.

Les efforts d'Air France pour répondre aux

enjeux

du trafic d'espèces protégées

Lors de son audition, Air France a indiqué avoir pleinement conscience qu'informer et communiquer auprès des clients et des salariés relevait du périmètre de responsabilité d'une compagnie aérienne. Ses objectifs en la matière visent à toucher le client à chaque étape de son parcours et à sensibiliser les salariés, particulièrement ceux en contact avec les clients et leurs bagages, pour répondre aux questions, identifier et signaler les signaux faibles d'un potentiel trafic.

Air France informe ainsi ses clients des interdictions concernant le transport d'espèces protégées et de produits carnés, notamment sur son site commercial dans la rubrique « Articles interdits dans les bagages », ainsi qu'à bord des vols long-courriers en s'appuyant sur une vidéo de sensibilisation sur le trafic illégal. Ces informations sont également incluses dans les messages électroniques adressés aux passagers en amont de leur voyage.

Source : Air France

Les sanctions relatives au transport illégal d'espèces sauvages sont rappelées à bord, dans les vidéos produites par Air France et les douanes, en mettant également l'accent sur les aspects sanitaires.

Source : Air France

Dans l'optique de sensibiliser les voyageurs durant l'ensemble de leur parcours, Air France a mis en oeuvre de façon volontaire des modifications de son système informatique d'enregistrement au départ de sept escales africaines pour recueillir un engagement de la part du client. Depuis avril 2025, la totalité des clients emportant au moins un bagage en soute en provenance de l'une des sept destinations identifiées sont interrogés au minimum une fois quant à leur éventuel transport de produits interdits par la Cites et la réglementation sanitaire européenne.

6. La lutte numérique et postale, des pans de l'action publique à ne pas négliger

Jusqu'à présent, les constats et recommandations ont surtout porté sur la façon de réduire le volume et les flux des produits prohibés transportés par des voyageurs au sein de leurs bagages, depuis le pays de départ où les marchandises illicites sont collectées jusqu'à l'arrivée et le franchissement du contrôle douanier. Il ne s'agit pas cependant du seul canal utilisé par les trafiquants, le commerce illégal d'espèces sauvages et protégées prospérant également par l'intermédiaire des colis postaux et de la vente en ligne.

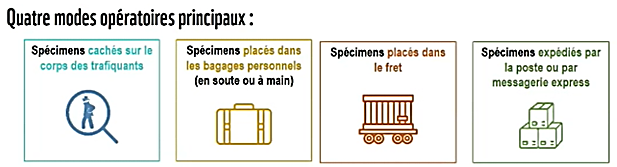

Si le transport aérien est bien identifié comme un canal du trafic, tous les vecteurs sont utilisés : les douanes ont indiqué au rapporteur que le trafic par colis express ou postaux connaissait une progression constante. Pour répondre à la forte demande solvable qui leur est adressée, les trafiquants d'espèces sauvages et protégées ont développé un réseau logistique et de transport interconnecté, impliquant des points d'entrée aériens, terrestres et maritimes, des compagnies aériennes de passagers et de fret et des compagnies maritimes. Les importations de marchandises illicites par conteneurs arrivant aux ports maritimes de Marseille et du Havre sont également significatives, bien que complexes à quantifier faute de données : le WWF a estimé au cours de son audition que 72 à 90 % du volume d'espèces sauvages faisant l'objet d'un trafic illégal au niveau mondial sont passés en contrebande via l'industrie du transport maritime, ce qui plaide pour une stratégie dédiée à cette voie d'entrée, même s'il ne s'agit pas de l'angle qui a été privilégié par la mission d'information au cours de ses travaux.

Les trafiquants mobilisent également de façon croissante des courriers express, des sociétés postales et des transitaires pour la livraison des marchandises illégales. Le trafic s'hybride de plus en plus, facilité en cela par le progrès technologique : les réseaux criminels utilisent aussi les plateformes numériques d'e-commerce et les réseaux sociaux, le fret postal pour les animaux de petite taille, les produits secs ou sous vide, ainsi que les transports routiers transfrontaliers.

Source : WWF et Air France