B. MOBILISER DE FAÇON COHÉRENTE L'ENSEMBLE DES OUTILS DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT LOCAL

1. Renforcer la valorisation des crédits des CCT

Les projets financés par les CCT ne sont pas financés uniquement par cet outil contractuel. D'autres outils, tels que les fonds européens par exemple, peuvent être mobilisés par les administrations pour compléter le plan de financement. Les apports budgétaires extérieurs peuvent être inscrits dans les CCT comme des « crédits valorisés ». Ils ne font pas l'objet d'une contractualisation mais sont tout de même mentionnés, afin de démontrer la complétude des plans de financements des projets retenus dans le cadre des CCT.

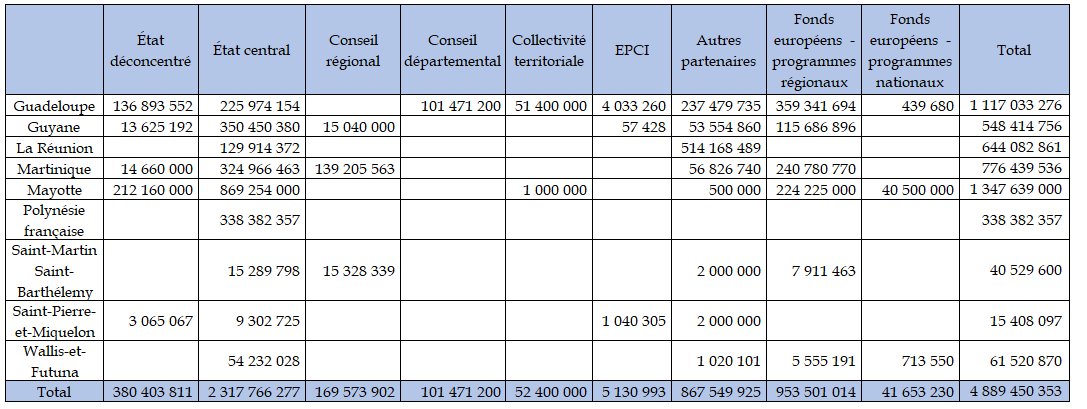

Ainsi, au total, dans les CCT de deuxième génération (2024-2027), près de 4,9 milliards d'euros de crédits valorisés sont mentionnés.

Provenance des crédits valorisés

indiqués dans chaque CCT

de deuxième génération

(2024-2027)

(en euros)

Source : commission des finances d'après la DGOM

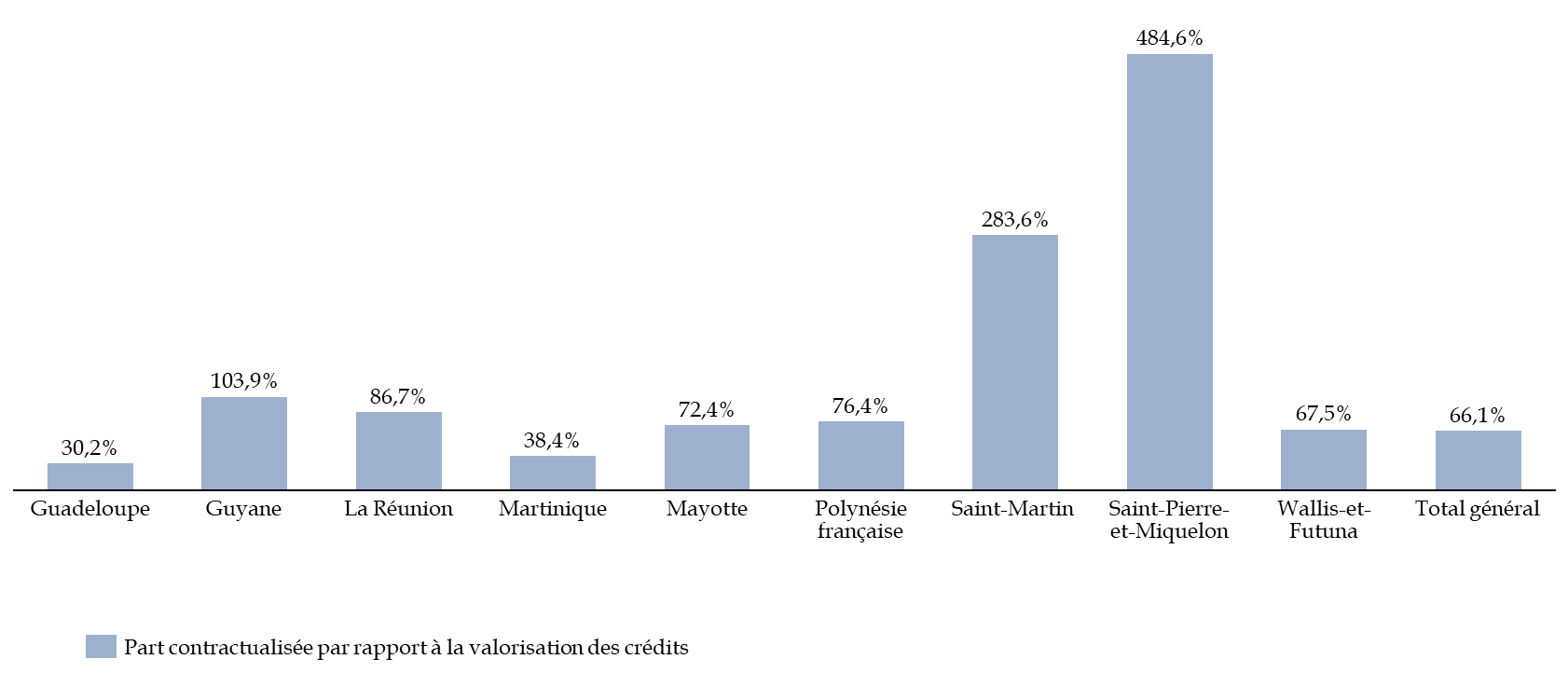

Les crédits contractualisés représentent ainsi les deux-tiers des crédits valorisés mentionnés dans les CCT. En particulier, ils représentent seulement 30,2 % des crédits valorisés en Guadeloupe et 38,4 % des crédits en Martinique. À l'inverse, la Guyane compte pratiquement autant de crédits contractualisés que de crédits valorisés dans le CCT. Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin indiquent entre 2,8 et 4,8 fois plus de crédits contractualisés que de crédits valorisés.

Toutefois, ces résultats sont à considérer avec précaution car il est très possible que certains CCT ne synthétisent pas l'intégralité des crédits supplémentaires pouvant servir à financer les projets mentionnés par les CCT et ne faisant pour autant pas l'objet d'une contractualisation.

Part des crédits contractualisés par rapport aux crédits valorisés pour chaque CCT de deuxième génération (2024-2027)

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après la DGOM

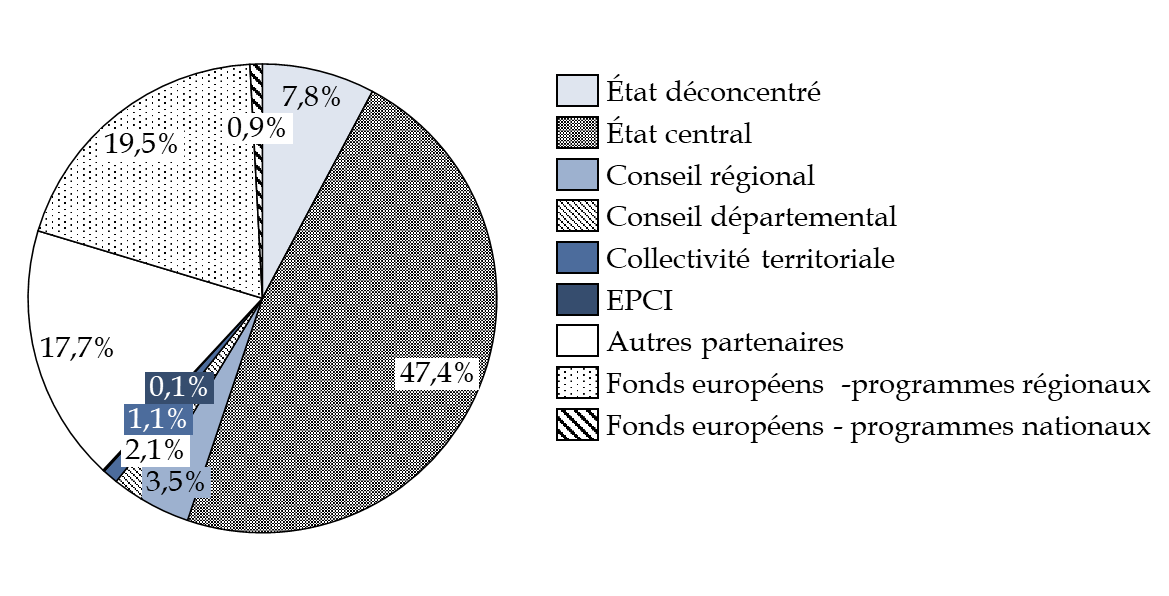

Pratiquement la moitié (47,4 %) des crédits valorisés provient d'autres programmes de l'État central, en particulier de la mission « Justice » à hauteur de 430 millions d'euros, du Ségur de la santé pour un montant de 256 millions d'euros, et d'autres actions du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », telles que l'action 1 « Ligne budgétaire unique » qui finance le logement social en outre-mer, pour un montant total de 694 millions d'euros.

Les programmes régionaux des fonds européens représentent aussi 19,5 % des crédits valorisés. Ils sont essentiellement mobilisés par les régions ou collectivités territoriales uniques (en Guyane et en Martinique).

Provenance des crédits valorisés dans les CCT de deuxième génération (2024-2027)

(en pourcentage)

Source : commission des finances d'après la DGOM

L'ampleur des montants de crédits valorisés mentionnés dans les CCT illustre l'importance de mobiliser des sources variées de financement au vu des investissements à réaliser. Cet effort doit être poursuivi, dans une logique de priorisation des investissements les plus essentiels. Il serait dommageable de diluer les subventions disponibles entre un trop grand nombre de projets, au risque d'aboutir à une paralysie dans l'avancée de certains travaux.

Il serait dommageable que des projets identifiés comme prioritaires par les CCT ne bénéficient pas de l'intégralité des subventions disponibles. En effet, ils ont fait l'objet d'une négociation entre l'État et les acteurs locaux, et sont donc susceptibles de présenter le plus d'importance pour les populations. Le CCT est un cadre de convergence de moyens et son efficacité repose sur la capacité des acteurs locaux à activer de manière complémentaire l'ensemble des dispositifs disponibles. L'outil de la contractualisation doit permettre de mieux cibler les projets devant faire l'objet d'une subvention d'investissement.

Certains acteurs ont évoqué l'effet d'éviction sur les CCT qu'avait généré la mise en oeuvre du plan de relance. L'inscription comme crédits valorisés des autres sources de financement de l'investissement local permet d'éviter un tel écueil.

D'autres dispositifs de l'État, qui ne sont pas nécessairement mentionnés dans les CCT, complètent le soutien à l'investissement local ultramarin. Le ministère de l'éducation nationale subventionne par exemple les transports scolaires en outre-mer, à hauteur de 3,3 millions d'euros en 2025 en AE et en CP, notamment en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon (dans le cadre de cofinancements avec les collectivités).

En particulier, la mobilisation des fonds européens constitue un enjeu important, notamment pour les collectivités locales qui ont un budget d'investissement extrêmement contraint.

La question de l'alignement de la temporalité des CCT avec le calendrier des fonds européens peut d'ailleurs se poser. L'actuel cadre financier pluriannuel (CFP) européen a été conclu pour la période 2021-2027. La nouvelle génération de contrats de convergence et de transformation, prévue pour la période 2024-2027, est donc compatible avec ce calendrier. Un important travail a d'ailleurs été fourni par les ministères et les collectivités afin d'aligner la durée des contrats de développement de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie avec celle des CCT de deuxième génération, compatible avec le CFP européen à venir.

Le prochain cadre financier pluriannuel portera sur la période 2028-2034. L'avantage d'aligner la temporalité des futurs contrats de convergence et de transformation est, d'une part, de simplifier les schémas de financement des collectivités qui ont recours aux fonds européens, et d'autre part, d'étendre la durée prévisionnelle des investissements, ce qui au vu de l'importance de certains projets d'infrastructures (réseaux d'eau etc.), peut se justifier.

En effet, de nombreux projets financés par les CCT ne peuvent être achevés en 3 ou 4 ans, notamment les projets de construction d'infrastructures. Ainsi, par exemple, la reconstruction parasismique du lycée Gerty Archimède en Guadeloupe a-t-elle été réinscrite dans les CCT de deuxième génération, faute d'avoir été achevée entre 2019 et 2023. La crise sanitaire a par ailleurs retardé de nombreux projets immobiliers. La phase d'étude peut être très longue, en particulier dans le cas des régions à fort risque sismique.

Le cabinet du Premier ministre Bayrou aurait ainsi arbitré en faveur de la prolongation du CCT de Mayotte jusqu'en 2029, au moins pour le financement des établissements scolaires du second degré, en préservant l'enveloppe budgétaire. Cette décision vise à mieux lisser dans le temps la réalisation des objectifs stratégiques du programme, en tenant compte à la fois des capacités d'engagement et de paiement de l'État, et de la capacité effective à conduire les opérations de construction et de reconstruction.

Toutefois, un contrat de convergence et de transformation conclu sur 6 ans parait extrêmement long, surtout si l'essentiel des projets financés sont décidés en amont. En cas de crise ou de changement de priorité politique, le cadre défini serait particulièrement rigide. Il serait dans ce cas important de laisser une place plus importante aux appels à projets, comme recommandé infra, afin de permettre de la souplesse dans les investissements.

2. Le FEI, des recommandations du rapport de 2022 fait au nom de la commission des finances à mettre en oeuvre

Le FEI constitue un outil de soutien à l'investissement local ultramarin complémentaire aux CCT, qui doit être préservé. En effet, le fonctionnement par appel à projets permet justement une certaine souplesse dans la répartition des subventions, contrairement aux CCT. Certains projets non inclus dans les CCT peuvent ainsi être subventionnés.

La double particularité du FEI réside dans la possibilité pour l'État de soutenir des projets portés par l'ensemble des collectivités territoriales ultramarines, quel que soit leur statut juridique, et d'être un outil complémentaire aux autres dispositifs de soutien à l'investissement (nationaux et européens).

La circulaire ministérielle adressée chaque année aux représentants de l'État dans les territoires ultramarins précise, à cet égard, aux préfets et aux hauts-commissaires que « doivent être privilégiées les opérations permettant un effet levier sur l'octroi d'autres financements (bancaires ou européens) ou qui ne pourraient être réalisées sans l'attribution de FEI ».

Ainsi, certains crédits du FEI sont valorisés au titre des projets des CCT. C'est le cas en particulier en Guadeloupe de la programmation pluriannuelle d'investissement (PPI) accélérée en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement qui mobilise environ 7 millions d'euros de FEI, ainsi que des opérations du plan séisme Antilles. De même, à Mayotte, les opérations de construction scolaire du premier degré valorisent les crédits du FEI scolaire à hauteur de 20 millions d'euros par an.

Toutefois, comme l'indiquait le rapport21(*) fait au nom de la commission des finances sur le fonds exceptionnel d'investissement et publié en juin 2022, le dispositif du FEI peut être amélioré afin de garantir la pertinence de l'attribution des subventions.

Ainsi, comme mentionné infra, il est souhaitable que les priorités de financement du FEI recoupent celles définies dans les CCT, qui ont fait l'objet d'une négociation entre l'État et les collectivités et sont donc plus susceptibles de répondre aux enjeux locaux. L'objectif n'est pas de limiter les financements du FEI aux projets compris dans les CCT, l'objectif du FEI étant justement de pouvoir subventionner d'autres projets. Les co-financements avec d'autres crédits de l'État doivent être limités. Toutefois, les priorités financées par le FEI doivent impérativement reprendre celles du plan de convergence, puisqu'elles ont été établies par la négociation avec les collectivités.

Recommandation : concentrer les financements du fonds exceptionnel d'investissement sur les projets répondant aux priorités resserrées formulées dans le cadre du projet de convergence (DGOM, préfectures, hauts-commissariats)

Une telle recommandation reprend une préconisation déjà émise dans le rapport précité, qui prescrivait de « limiter strictement le champ des projets sélectionnés aux priorités retenues dans chaque territoire » (recommandation n° 3).

Actuellement, les priorités du FEI figurant dans les circulaires de programmation ne correspondent pas toutes aux axes d'importance présentés dans les plans de convergence. Pour 2025, la circulaire adressée aux préfectures fixe les quatre priorités d'investissement suivantes pour l'utilisation du FEI :

- les investissements dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ;

- les opérations du plan séisme Antilles ;

- les investissements de lutte contre les sargasses ;

- les opérations s'intégrant dans le plan de rénovation des écoles primaires.

En particulier, la lutte contre les sargasses n'est pas l'axe le plus prioritaire identifié dans les CCT. Dans la première génération des CCT, seul un projet de contribution à la collecte et à la valorisation des Sargasses a été inscrit, pour un montant de 1,08 million d'euros.

Les rapporteurs se félicitent en revanche que la recommandation n° 2 du rapport précité, qui préconisait de « limiter à quatre le nombre des priorités retenues au niveau local afin d'éviter un phénomène de dispersion tout en s'adaptant au mieux aux besoins des territoires » soit appliquée.

Il est toutefois regrettable qu'une partie des crédits du FEI demeure fléchée sur les constructions scolaires de Mayotte, contrairement à la recommandation n° 1 du rapport précité. Dans ce domaine, les besoins sont considérables et le FEI « scolaire » est devenu une pratique depuis 2017. Il n'en demeure pas moins en contradiction avec le principe de limitation des cofinancements entre le FEI et les autres crédits du budget de l'État. Il est également révélateur des besoins importants dans ce domaine. Il serait préférable que les crédits alloués par le FEI aux constructions scolaires de Mayotte soient budgétés dans l'action 6 « Collectivités territoriales » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».

D'autres recommandations du rapport précité n'ont pas été mises en oeuvre, telles la recommandation n° 8 préconisant « d'évaluer, ex-post, l'impact socio-économique des projets financés par le FEI » et la recommandation n° 9, visant à « déterminer une nouvelle trajectoire pluriannuelle pour la période 2023-2027 en adéquation avec les besoins d'investissement des territoires d'outre-mer. » Il serait ainsi pertinent d'évaluer l'impact concret qu'ont eu les financements du FEI sur les territoires, afin d'en dresser le bilan. Par ailleurs, dans le cadre d'investissements structurants, une programmation pluriannuelle, même indicative, permet de faciliter le lancement de projets nécessitant des montants de crédits élevés.

Il est ainsi souhaitable que l'ensemble des recommandations émises dans le cadre du rapport précité soient mises en oeuvre.

Recommandation : mettre en oeuvre l'ensemble des recommandations du rapport de MM. Patient et Rohfritsch de 2021 sur le fonds exceptionnel d'investissement (FEI), concernant notamment l'indispensable évaluation socio-économique des projets financés (DGOM)

3. La bonification des prêts accordés par l'AFD, un dispositif pertinent à conserver pour compléter d'autres financements

La bonification des prêts de l'AFD, portée par l'action 9 « Appui à l'accès aux financements bancaires » du programme 123 « Conditions de vie outre-mer », s'articule comme un levier complémentaire pour financer les projets structurants identifiés dans les CCT.

À titre d'exemple, en Martinique, le projet de réhabilitation des réseaux d'eau potable porté par la Collectivité territoriale et inscrit dans le cadre du contrat de convergence 2019-2022 a été soutenu par un prêt bonifié de l'AFD.

L'objectif est de garantir la complémentarité et la coordination entre ces différents outils de développement des territoires.

Le dispositif de prêt bonifié permet en particulier :

- d'abaisser le coût du financement pour les collectivités, en particulier les plus fragiles financièrement, ce qui favorise le déclenchement du projet,

- d'offrir une souplesse d'intervention : les prêts peuvent couvrir une large gamme de secteurs (eau, routes, écoles, transition énergétique, numérique...), en lien avec les stratégies locales et les CCT ;

- de s'inscrire dans une logique d'ingénierie financière mixte, en complément d'autres dispositifs (FEI, dotations budgétaires, fonds européens...).

La collaboration étroite entre la DGOM et l'AFD permet un ciblage efficace des projets à forte utilité publique. La priorisation des projets financés via les CCT, définis par une procédure de négociation laissant une large place aux projets portés par les collectivités, permettrait de garantir l'efficience et la pertinence de l'attribution des prêts de l'AFD.

Recommandation : renforcer le lien entre les prêts accordés par l'Agence française de développement aux collectivités locales, bonifiés par l'État, et les projets portés par les contrats de convergence et de transformation (Agence française de développement, collectivités locales, préfectures, DGOM)

Toutefois, l'accès au dispositif reste inégal selon les territoires, du fait de disparités dans les capacités techniques ou financières des collectivités à construire des projets viables. Certaines petites communes éprouvent des difficultés à recourir à l'emprunt, même bonifié, du fait de leur faible marge de manoeuvre budgétaire.

La bonification reste un soutien indirect à l'investissement, conditionné à un recours au crédit, ce qui n'est pas toujours adapté aux besoins urgents ou aux territoires en crise.

La préservation de cette enveloppe est essentielle pour conserver un volume conséquent de financement à tarif préférentiel pour les projets à impact des collectivités. Au-delà du financement, les collectivités bénéficient aussi de l'accompagnement de l'AFD qui constitue une réelle plus-value par rapport aux offres des banques commerciales.

En revanche, aucun nouvel abondement n'a été prévu depuis 2023 pour l'initiative Kiwa, qui a été lancée par l'AFD en mars 2020 pour les collectivités du Pacifique. Elle vise à faciliter l'accès aux financements de porteurs de projets (incluant les collectivités locales) en lien avec le développement de solutions fondées sur la nature (SFN), à travers des subventions ou de l'assistance technique, avec pour objectif de lutter contre les effets du changement climatique.

Cependant, au début de l'été 2022, l'intégralité des AE issues de la contribution initiale du ministère chargé des outre-mer avait été consommée, excluant de fait la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie des prochains appels à projets. Ainsi, la LFI pour 2023 a prévu un abondement complémentaire au bénéfice de l'Initiative Kiwa à hauteur de 4 millions d'euros en AE avec un décaissement de CP sur deux ans afin de compléter la contribution initiale intégralement consommée. Il est regrettable que l'État ne soutienne pas davantage cette initiative, qui s'est révélée utile.

* 21 Rapport d'information n° 727 (2021-2022) du 22 juin 2022 - par MM. Georges PATIENT et Teva ROHFRITSCH, fait au nom de la commission des finances.