QUATRIÈME

PARTIE

QUATRE SCÉNARII PROSPECTIFS SUR LA VALEUR

« ÉCONOMIE » EN 2050

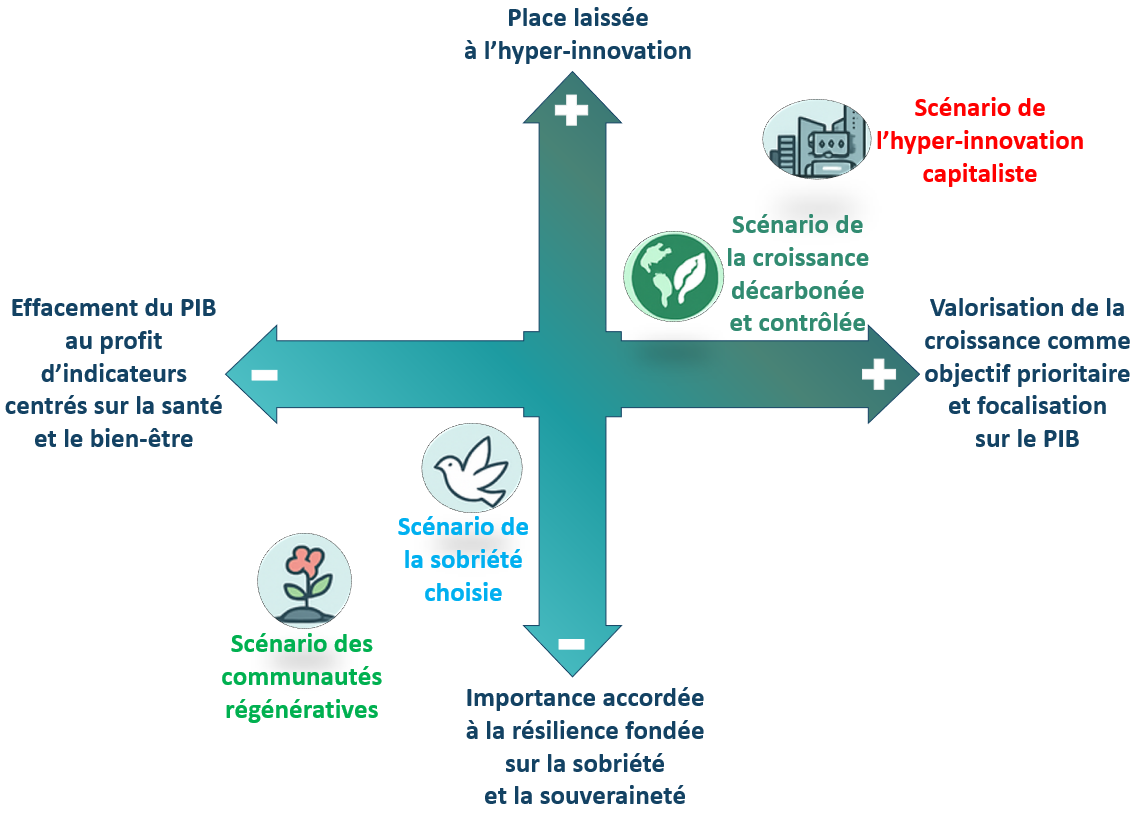

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, plusieurs scénarios d'évolution des valeurs économiques et de politiques publiques peuvent être envisagés à l'horizon 2050.

Deux principales variables peuvent être retenues :

- l'importance donnée à la valorisation de la croissance et au PIB par rapport à une approche privilégiant des indicateurs reflétant la priorité donnée au bien-être et à la santé ;

- la place relative laissée à l'innovation, avec un spectre allant de l'« hyper-innovation » à la résilience fondée sur la sobriété des pratiques et la souveraineté.

I. LE SCÉNARIO DE LA CROISSANCE À MARCHE FORCÉE PAR L'HYPER-INNOVATION ET LA DOMINATION ALGORITHMIQUE

Dans ce scénario, croissance et compétitivité restent prioritaires dans l'organisation économique et sociale. La prospérité continue d'être mesurée par le PIB. Ses modalités de calcul sont restées stables dans le temps. La mesure du bien-être est déléguée à des algorithmes, aucun indicateur alternatif au PIB ne s'étant imposé dans le champ politique.

La recherche de croissance repose sur l'hyper-innovation, en particulier dans le domaine de l'environnement, et le développement toujours plus rapide de la fusion « bio-numérique » et des interfaces cerveau-machines. Le travail humain est profondément transformé, souvent remplacé par des solutions hybrides.

En raison de leurs moyens colossaux, les grandes firmes technologiques ont acquis une puissance telle que les institutions étatiques et politiques, accablées par les difficultés financières et en perte de légitimité, leur ont progressivement laissé une place qui va parfois jusqu'à empiéter sur des missions autrefois qualifiées de régaliennes.

La valeur économique s'est déplacée vers les données personnelles et les actifs environnementaux : par l'intermédiaire de solutions technologiques déployées à grande échelle telles que la géo-ingénierie, l'IA climatique ou la mise en place d'infrastructures planétaires de régulation, les grandes entreprises technologiques et numériques s'affichent en garantes de l'environnement.

La biodiversité est pilotée dans des réserves automatisées, surveillées par des systèmes robotisés. De nombreuses start-up voient le jour pour proposer des solutions de gestion plus écologique mais elles peinent à s'imposer face aux géants du numérique.

En l'absence de préconisation publique faite aux entreprises, aucun modèle de comptabilité environnementale ne s'impose ou ne se démarque. Les informations produites par les entreprises sur leur impact environnemental sont peu fiables ou illisibles. Les incitations au changement sont faibles.

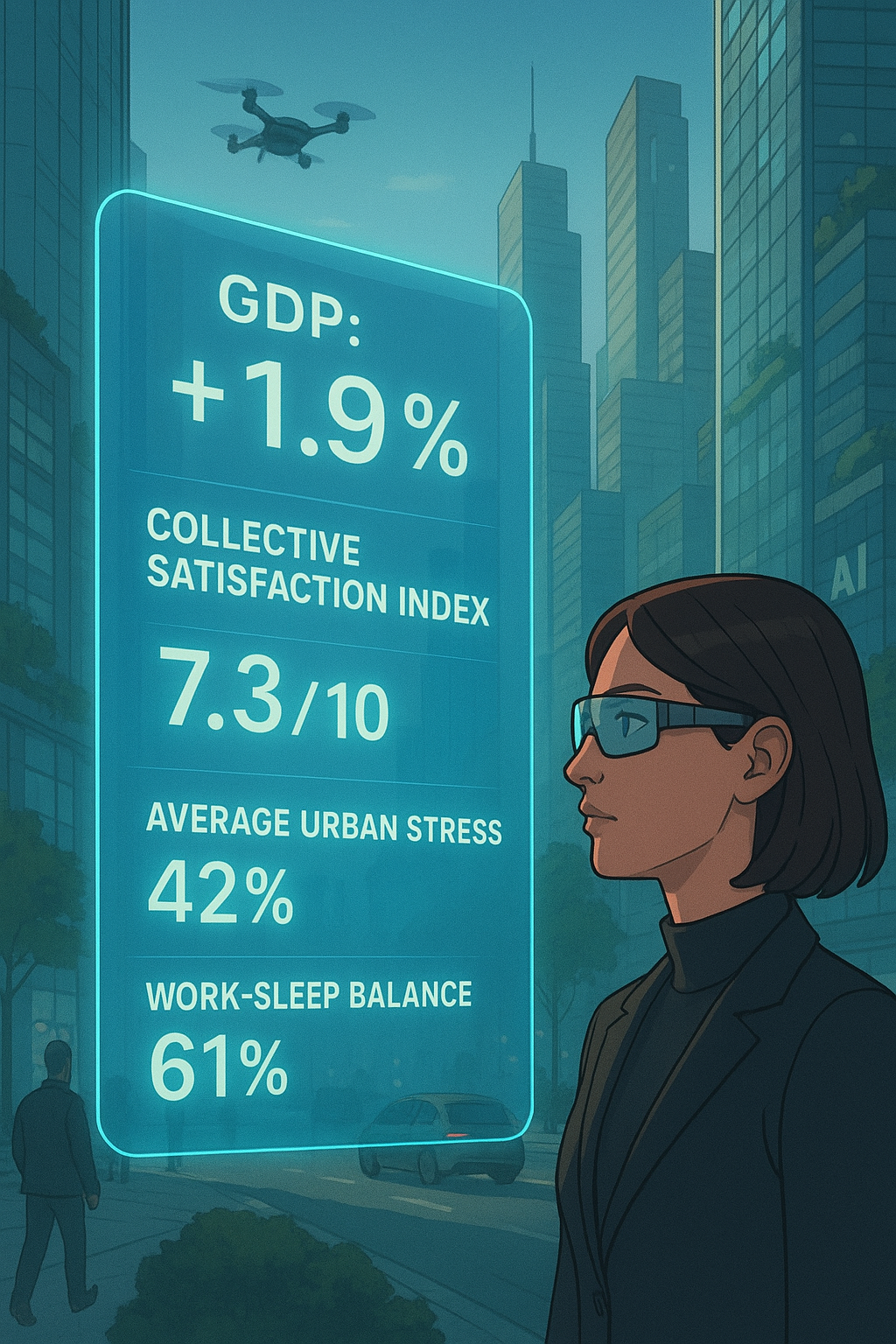

Des métadonnées sur le bien-être sont utilisées par les plateformes pour évaluer en continu l'état de la population : analyse des réseaux sociaux, des messageries ou des plateformes collaboratives pour mesurer l'humeur collective, la cohésion ou la solitude ; appréciation de l'état émotionnel collectif calculé à partir de l'analyse du langage naturel (messages, posts, voix), voire de la reconnaissance faciale ou vocale ; suivi de la charge mentale, de la concentration ou de la productivité via des logiciels et des lunettes connectées ; suivi des données physiologiques et comportementales issues de capteurs, objets connectés ou encore des applications de santé.

Ces données sont parfois diffusées en temps réel sur des interfaces holographiques.

Chaque citoyen dispose d'un score personnel de bien-être algorithmique, consultable sur ses lunettes connectées, son smartphone ou via une IA-assistante. Des secteurs tels que la santé, l'éducation ou encore la sécurité sont gérés de plus en plus par des algorithmes et de manière personnalisée.

Les grandes plateformes analysent ces métadonnées pour cibler leur publicité, ajuster leurs services de santé prédictive, voire proposer un espace public qui s'adapte en fonction de l'état de satisfaction calculé : modification de l'intensité lumineuse, régulation de la température, envoi de messages « apaisants » sur des écrans.

Par la force des choses, les pouvoirs publics leur ont en quelque sorte délégué l'évaluation du bien-être collectif. Par conséquent, ces données acquièrent à côté du PIB une valeur proche de celle des indicateurs officiels.

L'activité se concentre dans des mégapoles, les campagnes s'étant vidées de leur population. Les inégalités d'accès aux technologies diminuent globalement, mais une fracture numérique demeure, en particulier entre les grandes agglomérations urbaines et les espaces ruraux moins pourvus en infrastructures numériques.

Du fait de leur opacité, la fiabilité des données diffusées sur l'environnement et le bien-être est faible. L'évaluation de la contribution réelle des grandes entreprises technologiques à la préservation de l'environnement reste difficile.

La techno-dépendance fragilise l'autonomie des choix politiques et sociétaux et met à mal la souveraineté des États, suscitant des tensions géopolitiques. La place prise par les modèles prédictifs n'est pas sans conséquences sur la santé mentale, le vivre-ensemble et la démocratie.