IV. LE SCÉNARIO DES COMMUNAUTÉS LOCALES RÉSILIENTES

Les sociétés ont traversé une série de crises successives - dérèglements climatiques, pandémies, pénuries de ressources - qui ont mis en évidence la fragilité des chaînes de valeur dans une économie mondialisée.

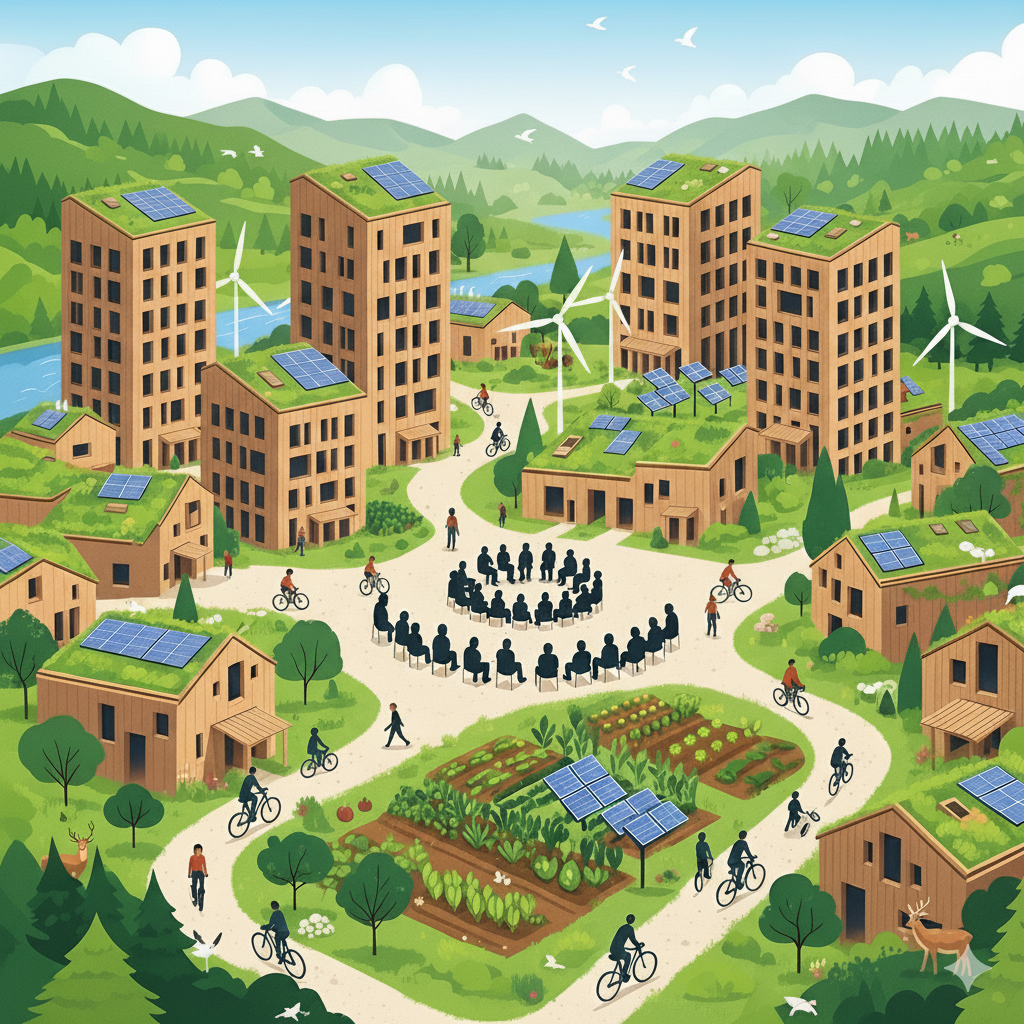

Ces bouleversements ont provoqué un recentrage local. Les zones côtières ont été délaissées et l'intérieur des terres réinvesti. Les sociétés valorisent la résilience à l'échelle de la communauté locale et la solidarité intergénérationnelle sans afficher d'objectif particulier en matière de croissance.

Le PIB a été définitivement abandonné en raison de son incapacité à mesurer le bien-être. L'économie a été reconstruite sur des bases biocentrées, c'est-à-dire intégrant les écosystèmes comme piliers fondamentaux du développement humain.

De nouvelles formes d'organisation émergent. L'économie dite régénérative devient la norme : agroécologie pour nourrir les communautés sans dégrader les sols, « low-tech » et artisanat pour répondre aux besoins essentiels avec des technologies accessibles et réparables, gestion collective des communs (eau, forêts, savoirs). Le travail et la consommation se sont réorientés vers ce qui est durable.

La biodiversité est inscrite dans la Constitution, garantissant sa préservation et sa valorisation dans toutes les politiques. De nouveaux indices de résilience écosystémique guident l'action publique : santé des sols, biodiversité, disponibilité en eau, capacité de régénération des ressources, intérêt des générations futures.

Les territoires s'organisent autour de valeurs de durabilité et de solidarité et les collectivités favorisent les modèles d'économie locale dans lesquels la valeur d'usage prime sur la valeur de possession.

Les décisions politiques s'appuient sur modes de démocratie délibérative, intégrant même des « parlements du vivant », où la voix des écosystèmes et des espèces est représentée symboliquement ou par des porte-parole. Chaque décision inclut désormais une réflexion sur son impact à long terme. Les générations futures disposent de représentants officiels dans les instances décisionnelles.

Si les espoirs sont immenses, les défis le sont tout autant. Les communautés locales se sont repliées sur elles-mêmes. En fonction des capacités d'adaptation locale, de fortes inégalités perdurent entre territoires et pour l'accès aux ressources, ce qui engendre ponctuellement des conflits parfois violents.

Malgré l'importance donnée à l'égalité, au bien-être, à la résilience et à la souveraineté, l'État peine à assurer une forme de péréquation entre communautés et à garantir un socle commun universel. Il connaît des difficultés pour organiser l'arrivée des réfugiés climatiques. Son rôle et sa légitimité sont de plus en plus remis en question.