III. MAIS LE PRIMAT ACCORDÉ À L'OBJECTIF DE CROISSANCE A QUELQUE PEU ESCAMOTÉ LE DÉBAT POLITIQUE ET MORAL SUR LES VALEURS ET SUR NOTRE RAPPORT À LA FINITUDE DU MONDE

A. UNE VALEUR ÉCONOMIQUE FONGIBLE DANS TOUTES LES AUTRES

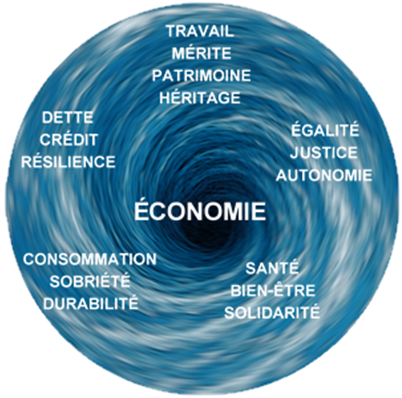

D'aucuns soulignent que parce qu'elle semble offrir un langage commun, neutre, quantifiable, stable et qu'elle valorise le présent et encore davantage l'avenir, la valeur économique a pris une place première, au détriment d'un questionnement sur la finalité des actions humaines, le sens du progrès, le bien commun.

Dans cette perspective, l'économie qui mobilise ce qui est évaluable, chiffrable, comparable, et nous conduit à cesser de valoriser ou à relativiser ce qui échappe à la mesure - les valeurs éthiques -, est en quelque sorte devenue l'« accord sur lequel pouvaient se fonder tous nos désaccords ».

|

« La valeur économique est fongible dans toutes les autres zones de valeurs, et l'existence d'un prix permet de tout comparer. [...] La valeur économique a résolu le problème de la multiplicité des valeurs en leur aménageant une place qui permet à toutes les activités humaines de coexister. C'est dans cette dynamique que nous sommes entrés après la Seconde Guerre mondiale, où le PIB et la croissance se sont installés au poste de pilotage de nos sociétés. » Jérôme Batout, audition par la délégation à la prospective, 8 avril 2025 |

B. LA FIN DU MYTHE DE LA MONDIALISATION HEUREUSE ET LA CRISE DE LA VALORISATION

L'idée que la croissance économique et l'essor du commerce international seraient de puissants leviers pour faire converger les sociétés vers un modèle de développement prospère et moins inégalitaire a pu s'imposer dans les années 1990 et avec la fin de la Guerre froide.

Les vulnérabilités de ce modèle, reposant sur la mondialisation des chaînes de valeur et la place prise par l'économie immatérielle, sont aujourd'hui bien identifiées. Dans un monde confronté à de nombreux bouleversements - crises écologiques, inégalités, insécurité alimentaire, pandémies, vieillissement démographique -, le mythe de la mondialisation heureuse semble ainsi s'achever dans une crise de la valorisation : la prééminence donnée à la valeur « économie » a appauvri le rapport au monde et réduit la complexité humaine.

Les trois âges du développement humain selon Éloi Laurent11(*)

Pour Éloi Laurent, pendant « la première moitié du XXe siècle, la population augmente et le développement humain s'accroît encore plus vite. C'est le temps du progrès [...] : un plus grand nombre d'humains connaissent en moyenne un surcroît de bien-être. » Cette nouvelle prospérité se reflète dans le PIB, qui reste compatible avec la préservation de l'habitat.

Entre 1950 et 1980, « la grande désynchronisation commence ». Rattrapée par la hausse démographique, la croissance du développement humain ralentit et les émissions de CO2 et le PIB « s'emballent ».

« Le troisième âge du développement humain est le temps de l'illusion : alors que population et développement humain se stabilisent au même rythme de progression, les émissions de CO2 continuent de croître bien plus vite qu'eux tandis qu'un PIB hyperbolique, complètement déconnecté de la réalité sociale, masque la gravité de la crise écologique et fait diversion. »

Éloi Laurent conclut que « nous sommes passés en un peu plus d'un siècle du progrès à la croissance, qui n'est que l'illusion du progrès ».

La difficulté à inscrire l'action collective dans le temps long et à prendre en compte les enjeux intergénérationnels est pointée dès la fin des années 1990 dans plusieurs travaux qui réinterrogent la notion de croissance12(*).

Mais les alertes sur l'inadaptation du modèle de croissance au regard de ces enjeux ne semblent être devenues audibles qu'à mesure que les risques écologiques évoqués par la communauté scientifique sont devenus perceptibles.

Des critiques anciennes du modèle de croissance longtemps restées inaudibles

1970 : les premières critiques de la croissance connaissent une audience internationale...

Georges Pompidou : pour une morale de l'environnement

« L'emprise de l'Homme sur la nature est devenue telle qu'elle comporte le risque de destruction de la nature elle-même. Il est frappant de constater qu'au moment où s'accumulent et se diffusent de plus en plus les biens de consommation, ce sont les biens élémentaires les plus nécessaires à la vie, comme l'air et l'eau, qui commencent à faire défaut. La nature nous apparaît de moins en moins comme la puissance redoutable que l'Homme du début du siècle s'acharnait à maîtriser, mais comme un cadre précieux et fragile qu'il importe de protéger pour que la Terre demeure habitable à l'Homme. »

Discours prononcé à Chicago le 28 février 1970

Sicco Mansholt : le nécessaire renversement des politiques publiques

« Il est évident que la société de demain ne pourra être axée sur la croissance, du moins pas dans le domaine matériel. [...] [N]otre objectif primordial sera de sauvegarder l'équilibre écologique et de réserver aux générations futures des sources d'énergie suffisantes. »

Lettre au Président de la Commission européenne du 9 février 1972

Denis Meadows : l'illusion d'une croissance sans limites

« Au cours des 50 dernières années, les êtres humains ont multiplié par 2, 4, 10, voire plus, leurs effectifs, leurs possessions physiques, et les flux de matières et d'énergie qu'ils utilisent, et ils espèrent que cette croissance va se poursuivre [...]. La croissance peut certes résoudre certains problèmes, mais elle peut en créer d'autres. À cause des limites [...]. Et la Terre a des limites finies. »

Les Limites à la croissance (dans un monde fini), 1972

...mais se heurtent à la crise économique et à l'inertie des sociétés.

Le regard rétrospectif de Dennis Meadows : « Il fut un temps où les limites à la croissance appartenaient à un futur éloigné. Elles sont bien là, aujourd'hui. Il fut un temps où le concept d'effondrement était inconcevable. Il fait aujourd'hui son apparition dans les discours publics, même s'il renvoie encore à une réalité lointaine, hypothétique et abstraite. Nous estimons qu'il faudra encore 10 ans pour pouvoir observer clairement les conséquences du dépassement et 20 ans pour que le dépassement soit accepté comme un état de fait. »

Dennis Meadows, Jørgen Randers, Les Limites à la croissance (dans un monde fini), Le Rapport Meadows 30 ans après, 2004

* 11 Éloi Laurent, Notre bonne fortune : Repenser la prospérité, PUF, 2017.

* 12 En 1998 en particulier, le Rapport mondial sur le développement humain des Nations Unies distingue développement et croissance, en rappelant que cette dernière n'est pas une fin en soi. Dans son rapport de 2001 intitulé Du bien-être des nations : Le rôle du capital humain et social, l'OCDE adopte la même approche et relativise la notion de croissance qu'elle met en regard d'autres préoccupations comme la qualité de vie et l'insertion sociale.