TROISIÈME

PARTIE

DE NOUVEAUX OUTILS ET DE MULTIPLES INSPIRATIONS POUR REVISITER NOS

SCHÉMAS DE PENSÉE ET NOS FAÇONS D'AGIR

I. DES OUTILS ÉCONOMIQUES QUI DONNENT UNE IMAGE TRÈS RESTRICTIVE DE LA PROSPÉRITÉ

« Il y a des choses qui peuvent être mesurées. Il y a des choses qui valent d'être mesurées. Mais ce que nous pouvons mesurer n'est pas toujours ce qui vaut d'être mesuré [...]. Les choses que nous mesurons peuvent nous éloigner des choses dont nous voulons vraiment prendre soin. Et la mesure nous apporte souvent une connaissance altérée, une connaissance qui semble solide, mais demeure plutôt décevante28(*). »

Jerry Z. Muller, La tyrannie des métriques, 2018

· Des indicateurs macroéconomiques qui ne reflètent pas l'état de santé du monde

Dès l'origine, Simon Kuznets avait indiqué que le PIB était une simple convention et qu'il ne devait en aucun cas être considéré comme un indicateur du bien-être.

Avec le temps, l'absence de lien mécanique entre bien-être et croissance économique n'a pourtant pas évité l'utilisation du PIB comme indicateur principal de la prospérité.

Construit pour mesurer la croissance de la production de richesses marchandes, le PIB est censé, lorsqu'il augmente, entraîner une hausse du taux d'emploi et des revenus, et par conséquent une amélioration des conditions de vie et de la santé. Si une corrélation existe entre ces grandeurs, le PIB ne donne qu'une image très restrictive de la richesse :

- centré sur les flux, il ne tient pas compte du capital, des inégalités de revenus, de la répartition des richesses produites et du bien-être, qui influent sur la bonne santé d'une nation ;

- il compte pour nulles de nombreuses activités au coeur de la vie sociale comme le travail bénévole ou domestique ;

- il considère à l'inverse comme utiles toutes les productions, y compris celles qui n'apportent pas de bénéfices à la société, qui lui sont nuisibles, ou qui empêcheront de générer de la valeur à long terme pour les générations futures.

En particulier, le PIB « invisibilise » les coûts du développement économique liés aux dommages écologiques et ne donne pas d'indications sur l'évolution des patrimoines critiques tels que la nature ou la santé.

Il ignore le coût implicite du préjudice climatique, lequel se traduit non seulement dans la productivité, l'emploi, la valeur d'actifs tels que les rendements agricoles, mais aussi dans les efforts de décarbonation et les politiques de restriction des émissions.

« On considère toute activité rémunérée comme une valeur ajoutée, génératrice de bien-être, alors que l'investissement dans l'industrie antipollution n'augmente en rien le bien-être, au mieux il permet de le conserver. Sans doute arrive-t-il parfois que l'accroissement de valeur à déduire soit supérieur à l'accroissement de valeur ajoutée. »

Jacques Ellul, Le Bluff technologique, 1998

Malgré ces limites, cet outil de mesure a acquis une place si centrale qu'il détermine toute une série d'indicateurs dérivés fondant l'action publique, y compris au sein de l'Union européenne avec les critères budgétaires de convergence, définis en pourcentage du PIB.

Dès 2009, la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure de la performance économique et du progrès social soulignait qu'en raison d'un emploi excessif ou inadapté du PIB, « ceux qui s'efforcent de guider nos économies et nos sociétés sont dans la même situation que celle de pilotes qui chercheraient à maintenir un cap sans avoir de boussole fiable »29(*). Dans ces conditions, la question n'est plus de savoir si le PIB doit rester la métrique de référence mais davantage de comprendre pourquoi il l'est toujours.

Pourquoi le PIB est-il toujours la métrique de référence pour évaluer le progrès ?

Le constat de France Stratégie en 2015, selon lequel « malgré les nombreuses initiatives tant locales qu'internationales, une approche différente de la mesure du progrès de notre société ne s'est pas encore imposée ni en France ni dans d'autres pays »30(*), est toujours valable.

· La recherche d'indicateurs alternatifs au PIB ou complémentaires de celui-ci dès les années 1970

Diverses démarches ont été entreprises dès les années 1970 pour tirer les conséquences des limites du PIB en tant qu'indicateur de progrès31(*). Deux principales approches ont été explorées : la définition d'un indicateur synthétique ou l'utilisation d'un éventail d'indicateurs.

L'indicateur synthétique entend résumer en un chiffre la qualité de la croissance d'un pays en l'enrichissant des dimensions sociales et environnementales, à l'instar de l'indicateur du bonheur national brut développé par le Bhoutan en 1972.

Dans le même esprit, le rapport Bruntland de 198732(*), en popularisant le concept de développement durable, a lui aussi mis en lumière la nécessité d'une vision plus holistique du progrès humain, qui inclut des critères environnementaux, sociaux et de durabilité.

Cet appel à des indicateurs alternatifs a notamment conduit au développement en 1990 de l'Indice de Développement Humain (IDH) par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), indice aujourd'hui couramment utilisé pour mesurer le bien-être au-delà du seul PIB. Il agrège des données liées au revenu par habitant, à l'espérance de vie à la naissance et au niveau d'éducation.

Bien qu'ayant évolué avec le temps, l'IDH est toutefois critiqué pour ne pas prendre en compte certains aspects cruciaux du développement, notamment son impact environnemental, ou encore le bien-être subjectif et les inégalités au sein des pays.

La faiblesse de l'approche par un indicateur synthétique unique tient en effet à la difficulté de pondérer les différents objectifs sociaux, économiques et environnementaux dans un seul chiffre : comment par exemple tenir compte simultanément d'une hausse des revenus de la population et d'une dégradation des conditions environnementales ?

· Une réflexion foisonnante au début des années 2000

L'intérêt pour les indicateurs complémentaires au PIB s'est renforcé au début des années 2000, avec en particulier le Forum mondial organisé par l'OCDE à Istanbul en 2007 (« Comment mesurer et favoriser le progrès des sociétés ? »), la conférence de la Commission européenne « Beyond GPD » la même année ou encore les travaux précités de la commission « Stiglitz-Sen-Fitoussi » en 2009. La démarche alors privilégiée est celle de l'élargissement des critères à prendre en compte pour mesurer le progrès et de la promotion de tableaux d'indicateurs.

Dans le prolongement de ces réflexions, plusieurs instances ont adopté des indicateurs alternatifs au PIB et de nombreux pays ou régions publient aujourd'hui des indicateurs pluriels, en particulier l'OCDE depuis 2011 avec le « better life index » - indice personnalisable à travers une pondération des dimensions du bien-être jugées les plus importantes - et l'Union européenne depuis 2013 avec le « tableau de bord du bien-être de l'UE »33(*).

En France, le rapport de la commission « Attali » de 2013, Pour une économie positive, plaidait quant à lui pour le remplacement du PIB par deux nouveaux indicateurs : d'une part, un indicateur de bien-être global, qui intégrerait non seulement la performance économique, mais aussi la santé, l'éducation, les inégalités, l'environnement et le bien-être subjectif pour refléter plus fidèlement la qualité de vie réelle des citoyens, d'autre part, un indicateur de dette intergénérationnelle, qui mesurerait ce que la société lègue aux générations futures, en combinant dette publique, dette écologique (pollution, climat) et dette sociale (manque d'investissement dans la santé ou l'éducation).

Bien qu'intéressante, cette proposition n'a pas trouvé d'application concrète.

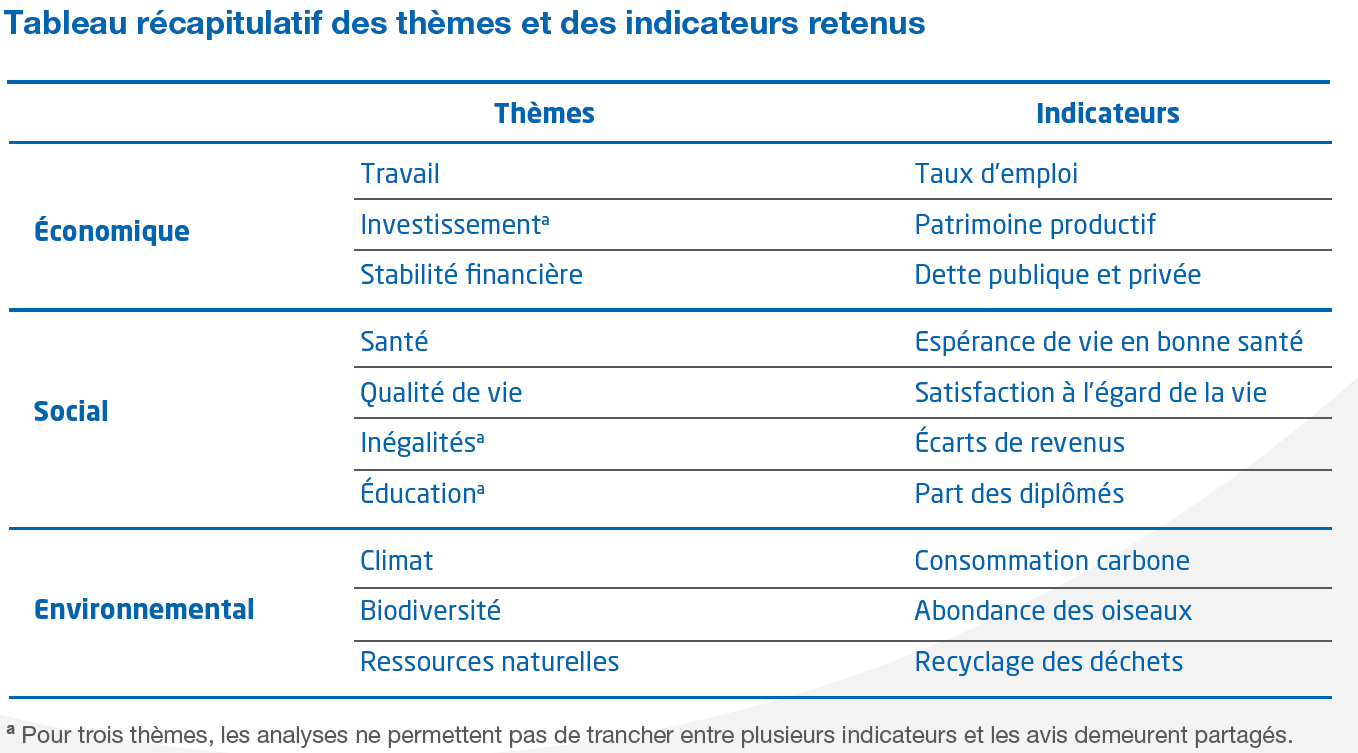

La mise en place d'un tableau de bord fondé sur une série d'indicateurs thématiques, tel qu'appelé de leurs voeux par France Stratégie et le CESE en 2015, a davantage retenu l'attention. France Stratégie identifiait en particulier la nécessité de « faire progresser la conscience collective de l'impératif environnemental ». Cette proposition donnait la priorité aux aspects économiques, pondérés par une approche sociale et environnementale.

La proposition de France Stratégie en

2015

Tableau récapitulatif des thèmes et des

indicateurs retenus

Source : France Stratégie

· Une réflexion qui n'a toujours pas abouti

Inspirée des recommandations de France Stratégie, la loi dite « Eva Sas » de 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques impose au Gouvernement de remettre chaque année au Parlement un rapport comportant des données susceptibles de l'éclairer sur l'état de la société française à partir d'indicateurs de richesse pluridimensionnels34(*).

En dépit de ces évolutions, ces indicateurs n'ont pas pris la place escomptée pour enrichir l'information des parlementaires et plus largement des citoyens, ni a fortiori comme outils de pilotage des politiques publiques.

Malgré une réflexion foisonnante et les nombreuses initiatives pour proposer des approches alternatives, le PIB reste ainsi l'indicateur central des politiques économiques en France et dans le monde, même s'il est de plus en plus complété par d'autres données.

Les économistes eux-mêmes restent divisés sur le futur du PIB. Certains saluent son intérêt et le fait qu'il permet de bénéficier d'une profondeur historique, tout en soulignant qu'il faut le compléter pour avoir une approche « multicritères » en intégrant la valeur environnementale. D'autres considèrent que la solution ne réside pas dans une modification du PIB, mais dans la mise au point d'un indicateur synthétique de notre empreinte environnementale que l'on pourrait commenter tous les trimestres comme le PIB35(*).

« C'est peut-être ce paradoxe entre le trop-plein d'indicateurs et la dilution des valeurs qui explique que la réflexion sur les nouveaux indicateurs, foisonnante au milieu des années 2000, n'a pas vraiment abouti dans les années 2010. »

Emmanuel Constantin, audition par la délégation à la prospective, 2025

La réflexion sur les limites du PIB se poursuit, en particulier sous l'égide de l'ONU avec le lancement en mai 2025 des travaux du groupe d'experts de haut niveau de l'initiative « Beyond GPD » : dans le cadre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et le Pacte pour l'Avenir, il s'agit toujours de concevoir un cadre conceptuel et un tableau de bord d'indicateurs qui reflètent mieux le bien-être humain, la durabilité environnementale et la cohésion sociale, en complément du PIB.

· PIB usuel versus PIB ressenti, reflet du divorce entre croissance et bien-être

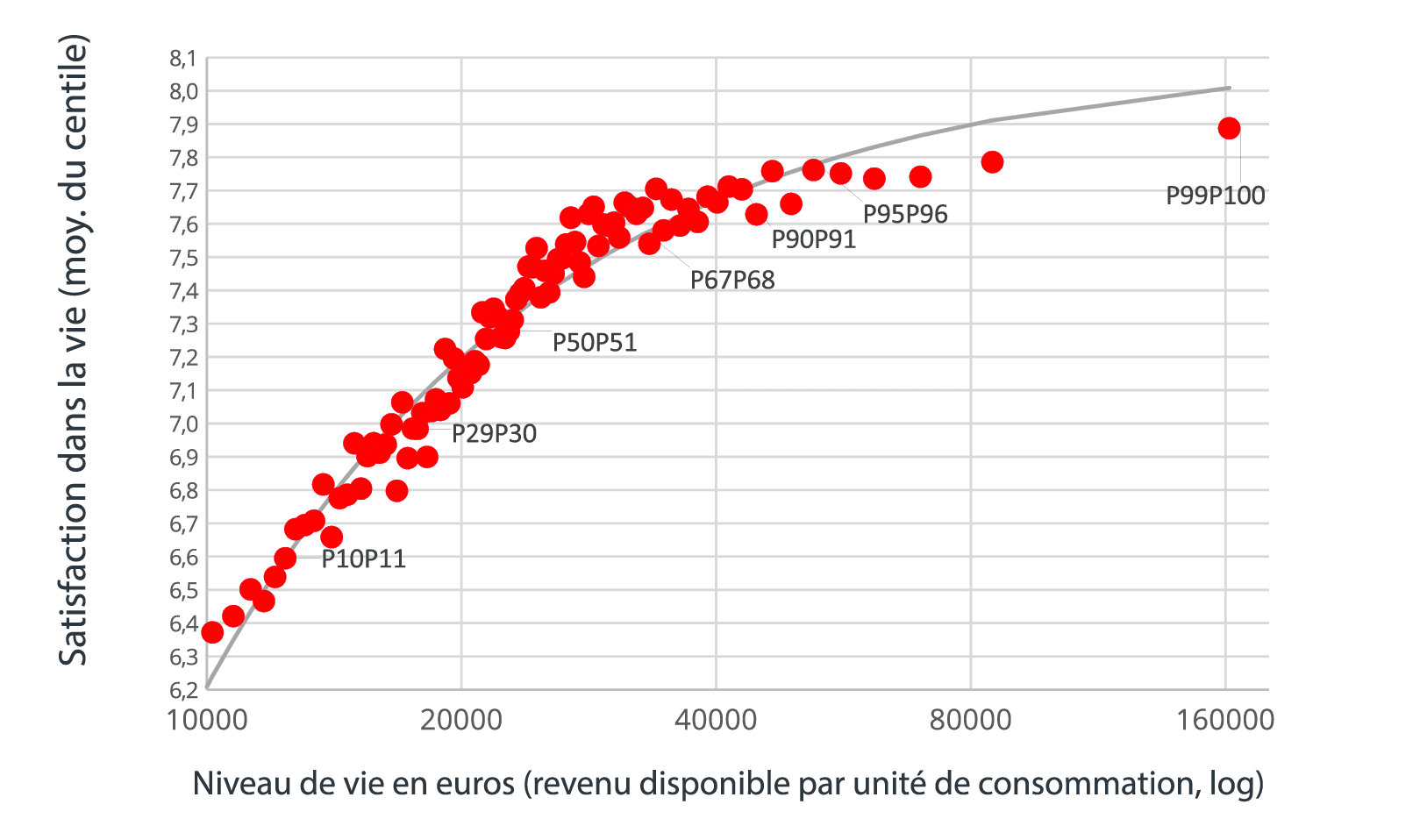

Rejoignant les analyses déjà anciennes de l'économiste Richard Easterlin36(*), l'enquête « Statistiques sur les ressources et les conditions de vie des ménages » (SRCV) de l'Insee confirme pourtant la théorie de l'« utilité marginale du revenu décroissante » : la hausse de la satisfaction apportée par une élévation du niveau de revenu s'atténue à mesure que l'on s'élève dans l'échelle des revenus.

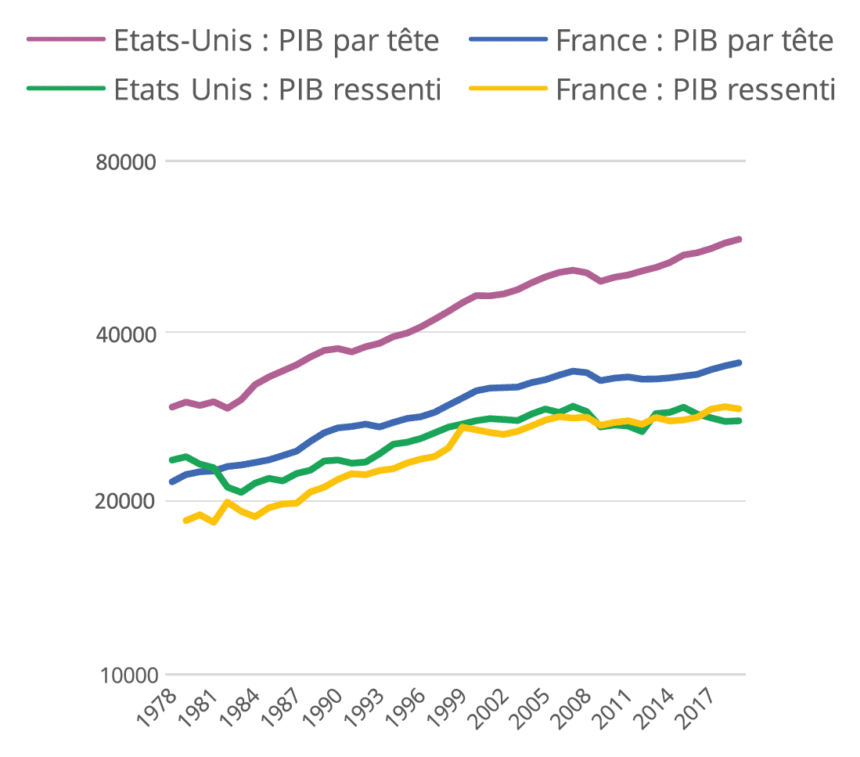

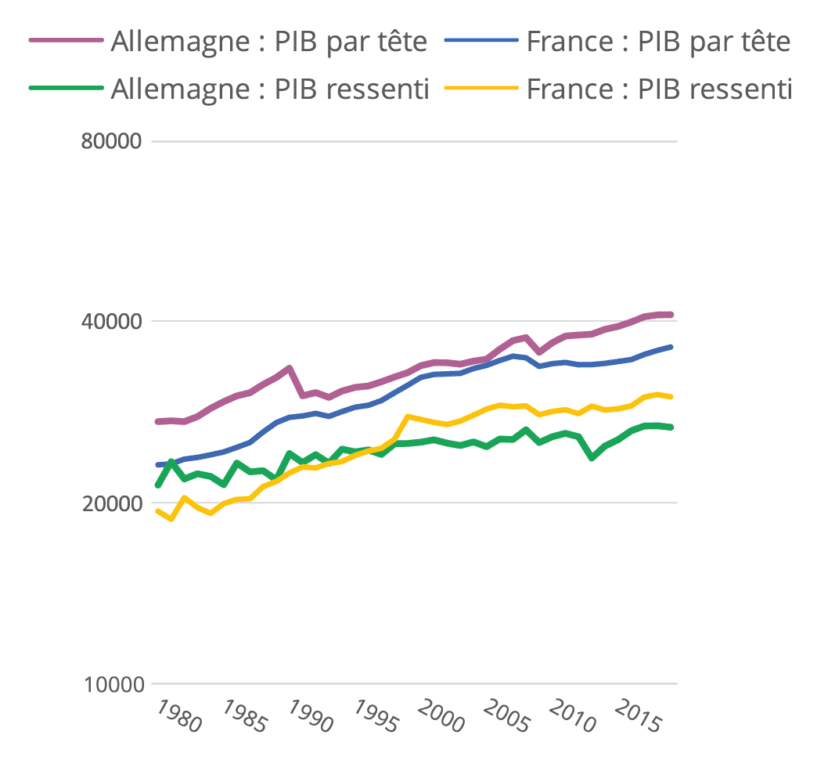

Pour tenir compte de cette décorrélation entre le PIB par habitant et le « ressenti » des ménages, un indicateur de bien-être monétaire appelé « PIB ressenti » a été exploré par l'Insee37(*).

Il mesure, en équivalent monétaire, la moyenne nationale de la contribution des revenus à la satisfaction dans la vie.

Cet indicateur montre qu'une croissance du PIB ne reflète pas nécessairement une amélioration des conditions de vie ressenties par les citoyens, la répartition des fruits de la croissance pouvant être inégale ou les modifications apportées à la vie de chacun très variables en fonction des situations de départ.

Les résultats obtenus non seulement redistribuent les hiérarchies économiques internationales, traditionnellement fondées sur une comparaison des PIB, mais aussi plaident pour des approches « multidimensionnelles » des mesures des niveaux de vie.

Satisfaction dans la vie par centile de niveau de

vie

(France, moyenne 2010-2019)

Lecture : La satisfaction dans la vie progresse de 1.0 lorsque le revenu double de 10 000 à 20 000 € par unité de consommation ; l'augmentation n'est plus que de + 0,5 lorsque le revenu double à nouveau de 20 000 à 40 000 € ; et de + 0,1 lorsque le revenu est porté de 40 000 € à 80 000 €.

Source : Germain, 2023

|

PIB par tête et PIB ressenti depuis les

années 1980 |

|

|

Jean-Marc Germain (Insee) montre qu'entre 1978 et 2020, le PIB ressenti a stagné aux États-Unis pendant que le PIB triplait. Mesuré en PIB par habitant, l'écart s'est creusé entre les États-Unis et l'Europe mais il s'est resserré en termes de PIB ressenti, certains pays comme le Danemark, la Suède, la Finlande ou la France passant même devant les États-Unis. L'enquête montre en outre qu'en termes de bien-être monétaire, les ralentissements économiques ont duré beaucoup plus longtemps que ce que pourraient laisser croire les évolutions mesurées par le PIB. |

|

L'indicateur du PIB ressenti se concentre sur les aspects monétaires du bien-être. L'Insee indique qu'à l'avenir, ce cadre conceptuel pourrait être élargi aux dimensions non monétaires de la qualité de vie, incluant l'âge ou la santé. Cela pose néanmoins « la question de la disponibilité des données sur une profondeur historique et un éventail de pays suffisamment large ».

En 2013, l'ONU a ainsi souligné l'intérêt de « l'adoption d'un cadre de normes internationales pour l'établissement des comptes nationaux beaucoup plus large que l'actuel, intégrant des informations plus détaillées en matière de santé, d'éducation, de loisirs et de distribution des revenus »38(*).

· Émissions de CO2, indice de développement humain et bien-être à l'échelle internationale

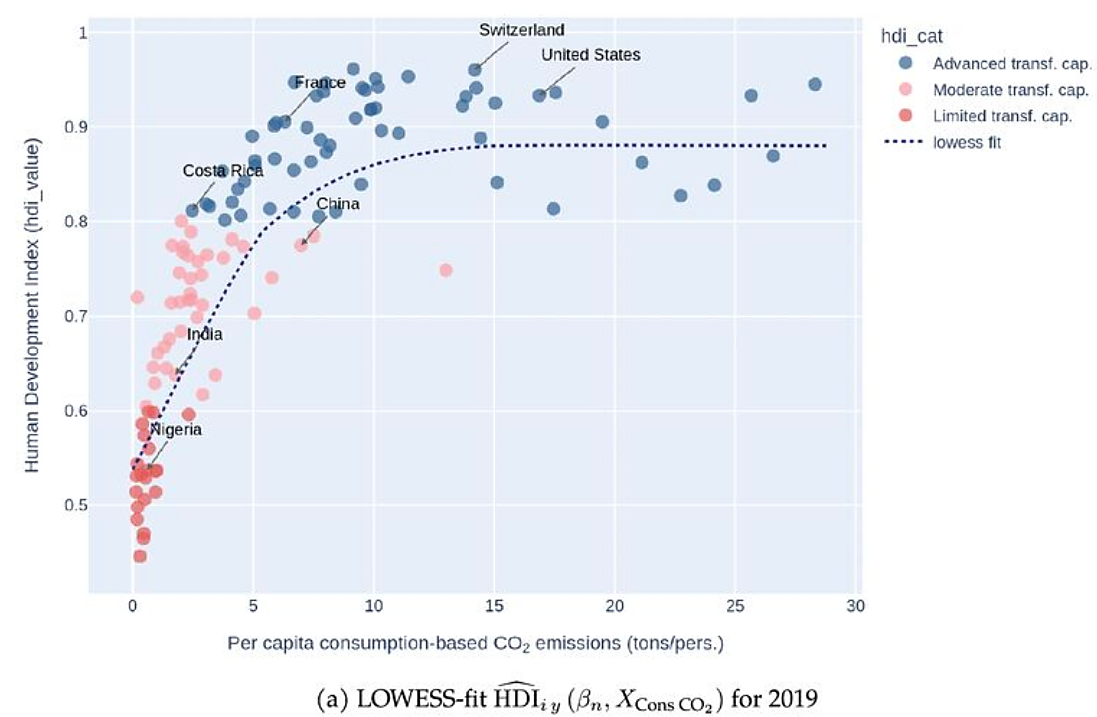

Selon une logique proche appliquée à l'échelle internationale, une récente étude analyse la corrélation entre les émissions de CO2 par habitant et l'indice de développement humain (IDH)39(*).

La modélisation se traduit par une courbe dite « de Champagne » montrant que, passé un certain seuil de développement économique, la croissance des émissions de gaz à effet de serre n'est plus corrélée à une amélioration du bien-être de la population.

Sur cette base, les auteurs proposent une nouvelle classification des pays en fonction de leur capacité de transition (faible, modérée ou élevée).

Les pays ayant un IDH faible (inférieur à 0,6) affichent des émissions de CO2 par habitant relativement uniformes, tandis que ceux ayant un IDH plus élevé (supérieur à 0,8) présentent des variations beaucoup plus importantes.

Des mesures d'économie et d'efficacité énergétiques pouvant être mises en oeuvre sans réduire le bien-être individuel dans les pays figurant parmi le groupe à IDH plus élevé, l'étude plaide pour une approche différenciée de la politique climatique au niveau international.

Cette approche pourrait contribuer à atténuer l'opposition entre développement et baisse des émissions et celle entre pays dits « du Sud » et ceux dits « du Nord ».

* 28 Jerry Z. Muller, La tyrannie des métriques, Markus Haller, 2018. Cité dans : CDC Biodiversité, « Comptabilité écologique : intégrer pour transformer », dossier de la mission économie de la biodiversité n° 43, mars 2023.

* 29 Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi, Rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, Insee, 2009.

* 30 France Stratégie, Vincent Aussilloux, Julia Charrié, Matthieu Jeanneney, David Marguerit et Adélaïde Ploux-Chillès, « Au-delà du PIB, un tableau de bord pour la France », note d'analyse n° 32, juin 2015.

* 31 Denis. H. Meadows, The Limits to Growth (1972) ; Nicholas Georgescu-Roegen, Demain la décroissance. Entropie, écologie, économie (1979).

* 32 Rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'ONU, « Notre futur commun », 1987.

* 33 De façon beaucoup plus ponctuelle, certaines régions françaises (Hauts-de-France, Bretagne, Normandie) ont utilisé un « indice de santé sociale » (ISS) pour réaliser des comparaisons territoriales et mieux cibler l'action publique. Il s'agit d'un indicateur composite inspiré des travaux des économistes Jean Gadrey et Florence Jany-Catrice et qui reprend plusieurs grandes dimensions reflétant les enjeux sociaux contemporains et la santé sociale d'un territoire (éducation, logement, santé, revenus, travail, lien social et sécurité). L'objectif est de compléter le PIB pour prendre en compte les enjeux du développement régional.

* 34 Loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 qui dispose que : « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport présentant l'évolution, sur les années passées, de nouveaux indicateurs de richesse, tels que des indicateurs d'inégalités, de qualité de vie et de développement durable cohérents avec les indicateurs de suivi mondiaux du programme de développement durable à l'horizon 2030 [...], ainsi qu'une évaluation qualitative ou quantitative de l'impact des principales réformes engagées l'année précédente et l'année en cours et de celles envisagées pour l'année suivante, notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces indicateurs et de l'évolution du produit intérieur brut. »

* 35 Voir notamment l'audition d'Antonin Bergeaud et de Lauriane Mouysset par la délégation à la prospective du Sénat le 27 mai 2025.

* 36 Richard Easterlin, « Does Economic Growth Improve the Human Lot ? », 1974.

* 37 Jean-Marc Germain, « Beyond GDP : A Welfare-Based Estimate of Growth for 14 European Countries and the USA Over Past Decades », Économie et Statistique n° 539, juillet 2023 ; « Regarder la croissance sous l'angle du PIB ressenti rebat les hiérarchies économiques internationales », Le Blog de l'Insee, 29 septembre 2023 ; « Du PIB au PIB ressenti : en retrait sur le PIB, l'Europe dépasse désormais les États-Unis en bien-être monétaire », Insee Analyses n° 57, octobre 2020.

* 38 Ibid.

* 39 Thomas Porcher et al., « The champagne curve of climate and development inequalities », Applied Economics Letters, 2025 : https://doi.org/10.1080/13504851.2025.2476752.