II. D'AUTRES VOIES EXPLORATOIRES PLAÇANT LA RÉSILIENCE ET LA SANTÉ DU VIVANT AU CENTRE DE LA VALEUR « ÉCONOMIE »

« Nous devons donc changer de modèle économique, [c'est-à-dire] entrer dans un modèle universel et local. Ce modèle doit être universel en ce qu'il doit pouvoir être proposé à l'ensemble des pays, en particulier les plus pauvres, tout en s'appliquant, bien sûr, à nos pays riches. [...] Nous devons trouver des moteurs de croissance nouvelle. [...] L'indicateur, simple mais incontournable, doit être l'augmentation de l'espérance de vie pour toute la population mondiale, en particulier dans les pays pauvres. C'est un critère précis. »

Philippe Dessertine, audition par la délégation à la prospective, 24 juin 2025

· Des modèles économiques alternatifs valorisant autre chose que le PIB

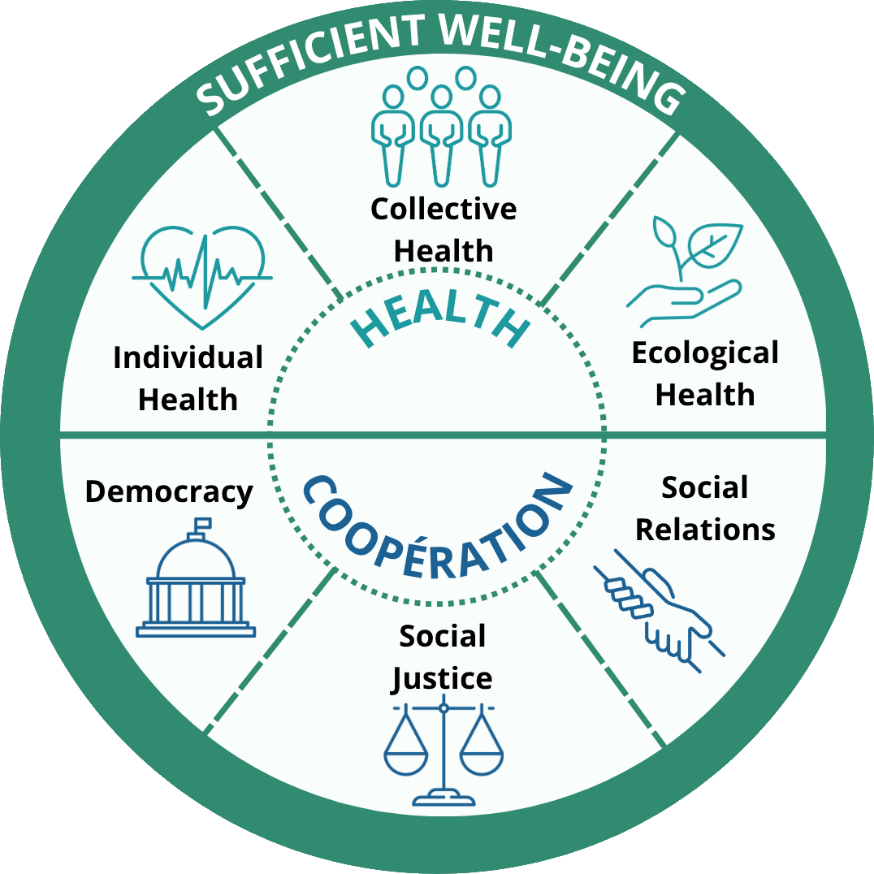

Ces dernières décennies ont vu l'essor d'une pluralité de courants de pensée économique et de visions alternatifs, portés parfois par des économistes plus hétérodoxes ou s'inscrivant dans le cadre du mouvement « Rethinking Economics »40(*).

Ils invitent à repenser la notion même de croissance pour privilégier la qualité de vie plutôt que l'expansion matérielle, sans nier les changements institutionnels, culturels et démocratiques nécessaires pour accompagner cette transformation.

Dans sa série de rapports intitulés « Narratives for Change », l'Agence européenne pour l'environnement propose une classification de ces alternatives pour accompagner la transition vers des modes de vie plus durables.

Grands courants de pensée alternatifs

à la croissance

(classification d'après l'Agence

européenne pour l'environnement)41(*)

i Serge Latouche, La décroissance, Que Sais-je ? 2024 ; ii OCDE, « Fostering Innovation for Green Growth », 2011 ; iii Kate Raworth, « Doughnut economics : seven ways to think like a 21st-century economist », Chelsea, Green Publishing, 2017 ; iv Op. cit.

|

L'ÉCONOMIE DE LA DÉCROISSANCE Pour les théoriciens de la décroissance, parmi lesquels Timothée Parrique, la croissance économique est loin d'être une condition nécessaire pour répondre aux crises du monde moderne (crises écologiques, inégalités, difficultés à maintenir les services publics, mal-être). Bien au contraire, elle en constitue la cause sous-jacente et, pire encore, les aggrave. Les indicateurs macroéconomiques sont obsolètes. Le PIB ne permet pas de mesurer le niveau du bien-être, l'équité de la répartition des richesses au sein de la société ou encore la valeur des liens sociaux, ni de se confronter aux limites écologiques. Le découplage entre la croissance économique, d'une part, et la consommation de ressources et les émissions polluantes, d'autre part, ne peut être absolu : on ne peut continuer à croître tout en cessant de nuire à l'environnement, ni laisser au marché les décisions sur ce qu'on produit ou consomme. Le « tout technologique » ne sera pas une réponse suffisante ; le besoin de planification est majeur. Il faut une transformation radicale visant la soutenabilité et la justice sociale. Pour Timothée Parrique42(*), il s'agit de repenser les priorités pour décroître dans le cadre d'une transition juste, ce qui passe par : - la réduction, voire l'interdiction progressive, de la production et de la consommation ce certains biens matériels et services lorsqu'ils ne sont pas essentiels et ne créent pas de valeur sociale ou de bien-être : la publicité, le transport aérien de loisir, les voitures surdimensionnées ou encore l'alimentation industrielle ultra-transformée par exemple ; |

|

« La baisse de certaines productions sera donc en partie compensée par la hausse d'autres activités. Par exemple, moins de voitures thermiques et de construction de parkings, mais davantage de rénovation de bâtiments et de réparation de vélos ; moins d'agents immobiliers et de courtiers mais plus d'aides-soignants et de paysans. » Timothée Parrique, Ralentir ou périr. L'économie de la décroissance, 2022 |

|

- un changement radical dans les modalités de travail afin de redistribuer le temps de vie au bénéfice des loisirs, des activités non marchandes, du « care », des liens sociaux, avec notamment la semaine de « 4 jours » ; - la valorisation des métiers non marchands, dans les secteurs du soin, de l'éducation, de la culture et des associations ; - l'allègement de l'empreinte écologique à l'échelle individuelle et collective, selon des modalités planifiées démocratiquement et en répartissant les efforts selon les ressources et les responsabilités de chacun ; - l'implication des citoyens dans les décisions économiques sur ce qui doit être produit, les normes de consommation, les limites acceptables, mais aussi dans l'évaluation de l'impact des politiques publiques ; - la relocalisation de l'économie pour gagner en résilience ; - plus largement, le recours à des outils contribuant au « déconditionnement » du consumérisme et de l'individualisme tout en assurant une justice sociale : fiscalité écologique, régulation, normes pour orienter la production, mesures de redistribution pour limiter les écarts de revenus. |

|

« Le pêcheur somalien qui voit son poisson se raréfier et le niveau de la mer monter n'a probablement jamais pris l'avion ; il n'a participé ni au réchauffement dont il hérite, ni à la surpêche. Pourtant, il en paiera pleinement le prix, et parmi les premiers. » |

|

Les partisans de la décroissance estiment que les fondements culturels de l'économie doivent être reconstruits, en valorisant la « sobriété heureuse » et non la richesse matérielle, en remplaçant le PIB par des indicateurs de bien-être, de santé, d'équité et d'impact écologique, et en « rééduquant » au « suffisant », au « commun » et à la lenteur. |

|

« Croissance verte, croissance circulaire, croissance inclusive, croissance bleue ; cinquante nuances de croissance mais croissance toujours. L'emprise de cette matrice sur notre imaginaire collectif est telle qu'au lieu de considérer les conséquences de notre modèle économique sur la planète, nous nous inquiétons des impacts du réchauffement climatique sur le PIB. C'est le monde à l'envers. » |

*

|

LA CROISSANCE VERTE La « croissance verte » entend concilier développement économique et durabilité environnementale. Elle s'inscrit dans le cadre plus large du « développement durable » défini par le rapport « Brundtland » de 1987 comme « répondant aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures ». Elle répond au constat posé par le rapport « Stern » de 2006* selon lequel le coût du changement climatique serait significativement plus élevé que celui des investissements dans des stratégies « bas carbone ». Cette approche est soutenue au plan international (OCDE, Nations Unies, Banque mondiale) et se traduit par la recherche d'innovations dans les domaines de l'énergie, de la mobilité ou de l'agriculture ainsi que par la promotion des modèles d'économie circulaire. L'idée est par exemple de favoriser le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectricité) pour réduire les émissions tout en stimulant l'innovation et l'emploi, de promouvoir les véhicules moins polluants, les transports publics et les infrastructures cyclables tout en favorisant le dynamisme économique urbain, ou encore de concilier la préservation des écosystèmes et le développement économique à travers le tourisme écologique. Certains économistes soulignent cependant les limites de ce modèle, avec en particulier le risque d'effet rebond observé lorsque l'amélioration de l'efficacité énergétique vient paradoxalement accroître la consommation totale d'énergie. D'autres estiment que les politiques dites « vertes » peuvent accentuer les inégalités si les coûts de la transition sont transférés aux populations les plus vulnérables ou si les technologies vertes restent concentrées dans les pays riches. Enfin, certains chercheurs dénoncent une approche trop « techno-optimiste », qui mise sur l'innovation pour résoudre les crises environnementales sans remettre en cause le modèle économique global centré sur la croissance infinie. * Nicholas Stern, Stern Review on the Economics of Climate Change, 2006 |

*

|

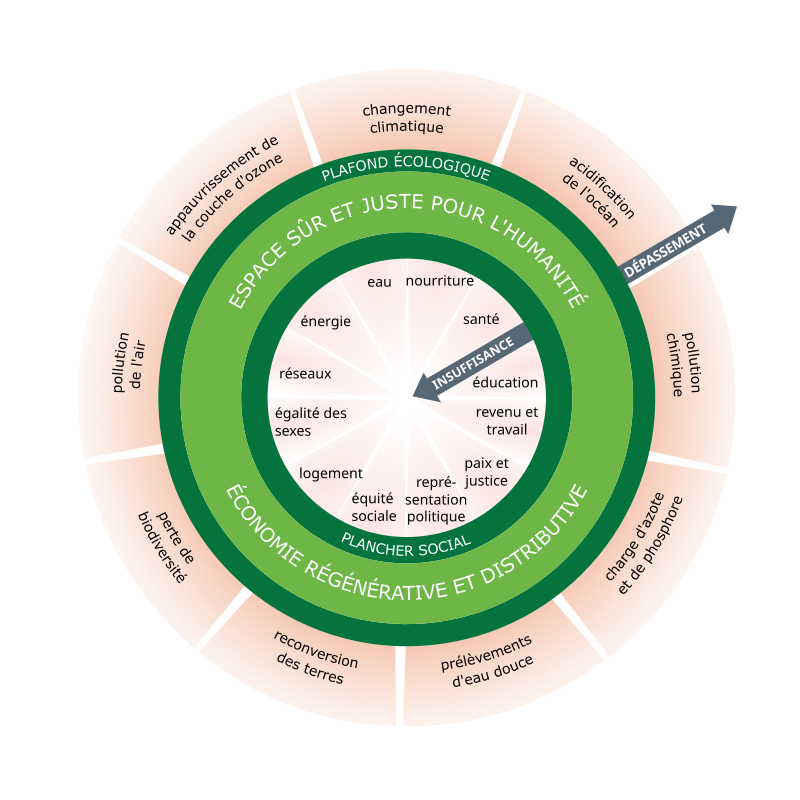

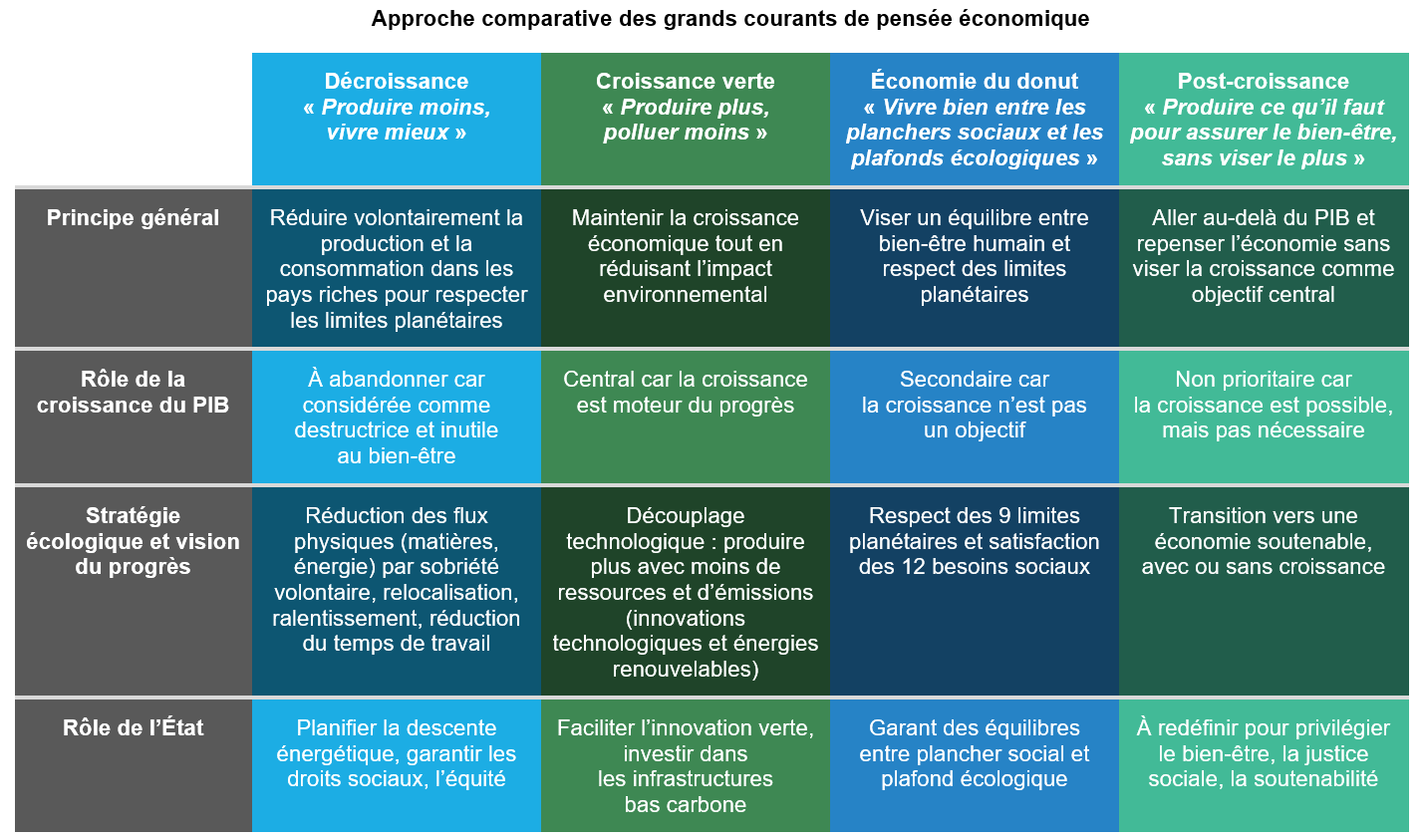

L'ÉCONOMIE DU DONUT Conceptualisée par Kate Raworth, l'économie du donut propose un cadre pour concilier les besoins sociaux fondamentaux avec les limites planétaires. Le « donut » représente un espace sûr et juste pour l'humanité : l'anneau intérieur symbolise le plancher social (nourriture, logement, santé, etc.), tandis que l'anneau extérieur marque les frontières écologiques à ne pas dépasser. Toute économie durable doit s'inscrire à l'intérieur de cet espace. Cette approche critique les fondements de l'économie néoclassique (rationalité, marché autorégulateur, croissance illimitée) et appelle à repenser les objectifs économiques au prisme de la justice sociale et de la soutenabilité environnementale. Ce modèle se veut à la fois systémique et transdisciplinaire. Rejetant l'économie linéaire fondée sur le triptyque extraire-produire-jeter, il promeut notamment les modèles d'économie circulaire. |

*

|

LA POST-CROISSANCE : L'EXEMPLE DE L'ÉCONOMIE DU BIEN-ÊTRE Qu'est-ce qu'une économie du bien-être ? Une économie qui génère un bien-être humain suffisant, c'est-à-dire une économie centrée sur des besoins raisonnés (dans le sens d'une discussion collective sur des principes de justice) satisfaits par des ressources limitées dans les frontières planétaires (et non sur une croissance infinie qui ruissellerait ou sur des préférences d'utilité à satisfaire). Présentation d'Éloi Laurent, auteur de l'Économie pour le XXIe siècle : Manuel des transitions justes, 2023 |

|

Parmi les courants de la post-croissance, l'économie du bien-être, telle que développée par les économistes Aurore Fransolet et Éloi Laurent, propose de substituer à la logique de croissance économique une approche centrée sur l'amélioration concrète des conditions de vie humaines. Elle repose sur deux piliers fondamentaux - la santé au sens large et la coopération (liens sociaux, justice sociale, démocratie) - considérés comme les véritables finalités de l'activité économique. Rejetant le PIB comme indicateur pertinent de prospérité - l'économie peut croître ou décroître, ce n'est pas l'essentiel -, elle promeut des indicateurs alternatifs (bien-être subjectif, inégalités, empreinte écologique) pour guider l'action publique. Inscrite dans une perspective de post-croissance, cette approche défend une réorientation des politiques économiques vers la soutenabilité sociale et environnementale dans un cadre démocratique et institutionnel renouvelé. Dans ce modèle, l'économie sociale et solidaire (ESS) constitue un levier pour promouvoir le bien-être, la cohésion sociale et la résilience. La santé ne doit pas être traitée comme une dépense mais comme une boussole politique, intégrée dans toutes les sphères de l'action publique. Une boîte à outils est en cours de développement afin d'inventorier les dispositifs de politique publique existants ou émergents en Europe répondant à cet objectif (« wellbeing economy toolbox »*). Cette boîte à outils identifie dix-huit domaines d'action mobilisables et vise à fournir aux décideurs publics des exemples concrets, décrits à travers des fiches synthétiques, et à encourager la diffusion des bonnes pratiques en matière de transition sociale et écologique. * Ce dispositif s'inscrit dans une initiative européenne (JA PreventNCD) lancée en 2023 et financée par la Commission européenne dans le cadre du programme « EU4Health ». |

VESTO : la concrétisation d'un projet d'économie circulaire

Une visite de l'entreprise VESTO à Compans (Seine-et-Marne) dans le cadre des travaux des rapporteurs.

Co-fondée en 2020 par trois jeunes start-uppeurs - Anne-Laurène Harmel, Bastien Rambaud et Wilfrid Dumas -, l'entreprise VESTO a ouvert trois ans plus tard la première usine de reconditionnement de matériel professionnel de restauration en France.

À l'origine, le projet prévoyait la création d'une « marketplace » pour mettre en relation spécialistes du reconditionnement et acheteurs selon un dispositif permettant de garantir la fiabilité du matériel reconditionné. L'absence de reconditionneurs professionnels de grands volumes dans le domaine de la restauration en a décidé autrement, faisant évoluer le projet d'une boîte de la tech à une entreprise de type industriel.

Implantée à Compans en Seine-et-Marne, l'entreprise emploie aujourd'hui 45 salariés dans une usine de 7 000 m² et collabore avec environ 300 restaurateurs parmi lesquels des chaînes, des groupes et des collectivités publiques.

L'économie circulaire

3 domaines, 7

piliers

Source : Ademe

L'activité se réalise dans le cadre d'une boucle fermée allant de la collecte des équipements usagés à leur redistribution et au service après-vente en passant par leur remise en état. Ce modèle répond à la nécessité pour les clients professionnels d'adopter des pratiques plus durables tout en disposant d'équipements de qualité, à moindre coût.

Les matériels à reconditionner proviennent notamment de filiales de démolition de grands groupes du secteur du bâtiment (Bouygues, Vinci), qui doivent se conformer aux nouvelles réglementations énergétiques et environnementales (diagnostic PEMD ; RE 2020), de certaines caisses des écoles et d'acheteurs publics auxquels la loi dite « AGEC » impose de consacrer entre 20 % et 40 % de leurs achats à des produits reconditionnés ou issus du réemploi.

1 410 tonnes de CO2 évitées au 31 décembre 2024, soit environ l'équivalent de l'empreinte carbone annuelle de 140 Français

Source : VESTO

Selon les indications fournies par l'entreprise, une tonne de machine reconditionnée permet d'éviter 10 tonnes de CO2. Fin 2023, l'entreprise avait déjà reconditionné plus de 100 tonnes de matériel, soit l'équivalent de 859 tonnes d'émissions de CO2 évitées.

L'activité de l'entreprise s'ouvre à de nouveaux marchés porteurs comme le reconditionnement d'échographes utilisés dans le domaine médical.

Complémentaire de la filière du recyclage, l'entreprise incarne une dynamique tournée vers l'avenir et porteuse d'espoir, où économie, écologie et réemploi se conjuguent pour bâtir un modèle plus durable, et respectueux des ressources et des générations futures. Acteur de la transition écologique, VESTO soutient également l'emploi local, étant un débouché pour des jeunes en sortie de parcours d'insertion, et collabore avec des lycées professionnels en contribuant à la formation des jeunes.

Parmi les enjeux auxquels l'entreprise est confrontée, le principal reste celui de l'accès à la commande publique et du respect de la loi « AGEC ». Son développement dépendra de sa capacité à déployer de nouvelles industries et donc l'accès à la ressource foncière ainsi que la formation de ses employés, ce qui renvoie à la nécessaire structuration de la filière industrielle.

Économie de la fonctionnalité et de

la coopération

Une journée dans la vie de Noa

en 2050

L'économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC) qui a émergé au début des années 2000 privilégie l'usage d'un bien plutôt que sa possession. Elle repose sur une logique servicielle : les entreprises ne vendent plus des produits mais proposent des solutions qui intègrent les services rendus par les produits. L'entreprise Michelin propose par exemple pour les poids lourds un service de location de kilomètres parcourus en lieu et place de la vente de pneus43(*).

Ce modèle, dont les valeurs sont la durabilité, la coopération et la responsabilité partagée, incite les entreprises à fabriquer des produits plus durables, qui ne font pas l'objet d'une obsolescence programmée, et à en optimiser l'usage.

Il valorise le développement local, les dynamiques territoriales, l'ancrage dans l'économie sociale et la qualité des relations humaines.

Nous sommes le 3 mai 2050. Noa, 19 ans, se réveille dans son appartement situé à la périphérie d'une ville moyenne. Ce matin, il doit se rendre à un entretien d'embauche dans une entreprise du bâtiment à vingt kilomètres de chez lui.

Pour se déplacer, il peut compter sur une mobylette mise à disposition par un service de location proposé par la municipalité. Après son petit-déjeuner, Noa se rend au point de retrait local, un atelier de réparation solidaire. Le responsable, David, lui fait comme d'habitude un petit signe de la main et lui rappelle qu'il est important de rouler prudemment. Tout est compris dans son abonnement annuel : l'assurance, l'entretien régulier, les réparations si nécessaire, le remplacement en cas de panne, des formations de rappel à la conduite apaisée et à la sécurité routière, ainsi qu'un forfait kilométrique qui s'adapte à ses trajets.

Après son entretien auquel il s'est rendu sans difficulté, Noa dépose sa mobylette et rentre chez lui pour préparer son déjeuner. Il ne possède pas son réfrigérateur car celui-ci fait partie d'un système de location et de maintenance proposé par une entreprise locale. Ce service inclut également une optimisation énergétique à travers une surveillance de la consommation de l'appareil à distance et des conseils prodigués à Noa pour améliorer l'efficacité de son usage.

Dans l'après-midi, Noa se rend dans un atelier de bricolage collaboratif car il doit faire des travaux dans son salon : au lieu d'acheter une perceuse, une visseuse et d'autres outils coûteux qu'il n'utiliserait que quelques minutes par an, il a pu emprunter tout le matériel nécessaire. Il a également participé à un bref atelier animé par Christophe, un professionnel qui lui a appris à utiliser les outils en toute sécurité. Il a pu échanger des idées sur ses projets et recevoir des conseils avisés.

Avant de rentrer chez lui, Noa fait un tour dans une bibliothèque de meubles installée dans le même quartier. L'entreprise propose une sélection de meubles durables et modulables que chacun peut choisir et changer selon ses besoins. Si un meuble se détériore, il est remplacé ou réparé dans un délai rapide. Noa cherche une table de salle à manger plus grande pour pouvoir inviter ses amis.

En fin de journée, il reçoit un message d'Émilie sur son téléphone : il a été sélectionné pour participer à un service de transport collectif coopératif : une plateforme gérée par la responsable d'une association locale permet à des jeunes sans voiture de se regrouper pour aller faire leurs courses en co-voiturage, avec une répartition équitable des frais. Ce système lui permet de réduire ses dépenses de transport et de rencontrer de nouveaux voisins.

De retour chez lui, Noa est content de la confiance et de la solidarité dont David, Christophe et Émilie lui ont témoigné. En utilisant des services fondés sur des valeurs d'usage et de durabilité, de partage et de coopération, il a le sentiment d'avoir contribué à l'affermissement du tissu social et local.

· La santé du vivant : nouvelle boussole dans la post-croissance ?

Sans choisir entre ces différentes approches, l'Agence européenne pour l'environnement plaide globalement pour l'adoption d'une vision plus large que le PIB, valorisant le bien-être, la justice sociale et la résilience écologique. Elle appelle à se servir de l'ensemble de ces alternatives comme autant d'inspirations complémentaires pour orienter la société vers une transition juste et durable.

Bien que distinctes dans leurs méthodes et leurs focales, ces différentes approches peuvent néanmoins converger autour d'une valeur commune, celle de la santé du vivant au sens large.

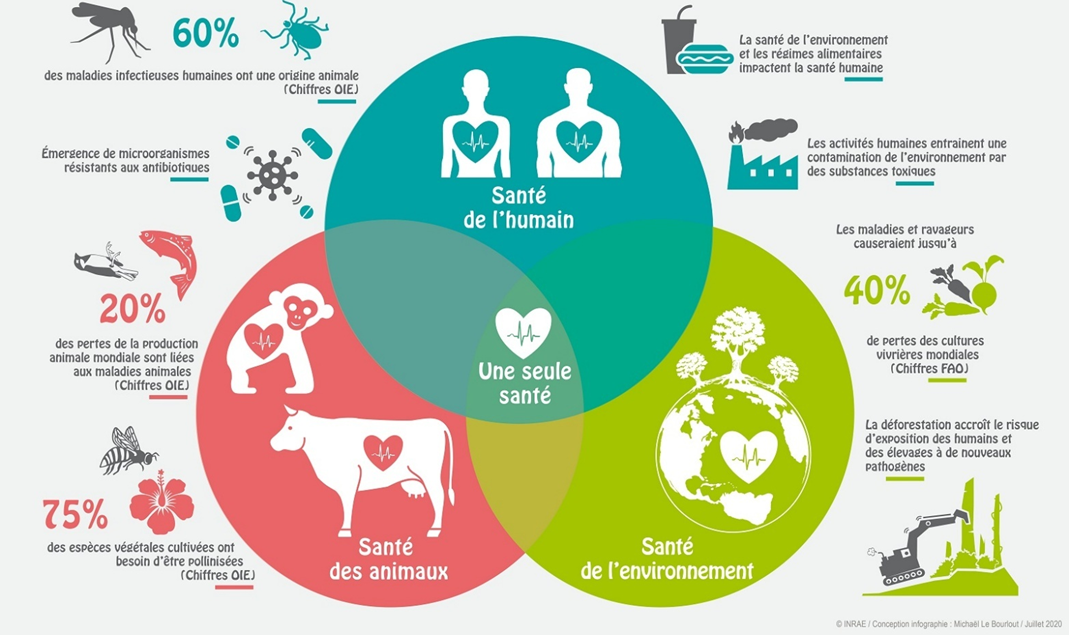

Le concept de One Health, adopté au niveau international, en particulier par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ou encore l'Organisation mondiale de l'environnement (OIE), repose sur l'idée que santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes sont interdépendantes. Cette vision holistique, initialement mobilisée dans le champ de la santé publique pour prévenir les zoonoses, s'est progressivement élargie pour devenir une grille de lecture transversale des enjeux socio-écologiques et économiques.

Dans ce contexte, et plus encore après la crise du covid-19, d'aucuns plaident pour mobiliser « One Health » comme la nouvelle valeur de référence dans les modèles économiques post-croissance.

* 40 « Rethinking Economics » est un mouvement international, fondé au début des années 2010, principalement par des étudiants en économie, qui vise à réformer l'enseignement et la pratique de l'économie. Il plaide pour une diversification des approches économiques, un décloisonnement avec les sciences sociales et une meilleure prise en compte des réalités et des débats contemporains.

* 41 Adapté du rapport de l'Agence européenne pour l'environnement (EEA), « Growth without economic growth », Narratives for change, 2021.

* 42 Timothée Parrique, Ralentir ou périr : L'économie de la décroissance, Seuil, 2022.

* 43 Rapport du Gouvernement au Parlement sur le développement de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, avril 2022.