N° 11

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le

soutien de l'État

à la prévention et la

valorisation des déchets

ainsi qu'à l'économie

circulaire,

Par Mme Christine LAVARDE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

L'ESSENTIEL

Mme Christine Lavarde, rapporteur spécial de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », a présenté le mercredi 8 octobre 2025 les conclusions de son contrôle sur le soutien de l'État à la prévention et la valorisation des déchets ainsi qu'à l'économie circulaire.

I. UN MODÈLE EN CRISE, CONFRONTÉ À DES DÉFIS IMMENSES

A. LE SYSTÈME DES FILIÈRES REP EST PRIS EN ÉTAU

Cinq ans après l'adoption de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec)1(*), la politique de traitement et de prévention des déchets est à un tournant.

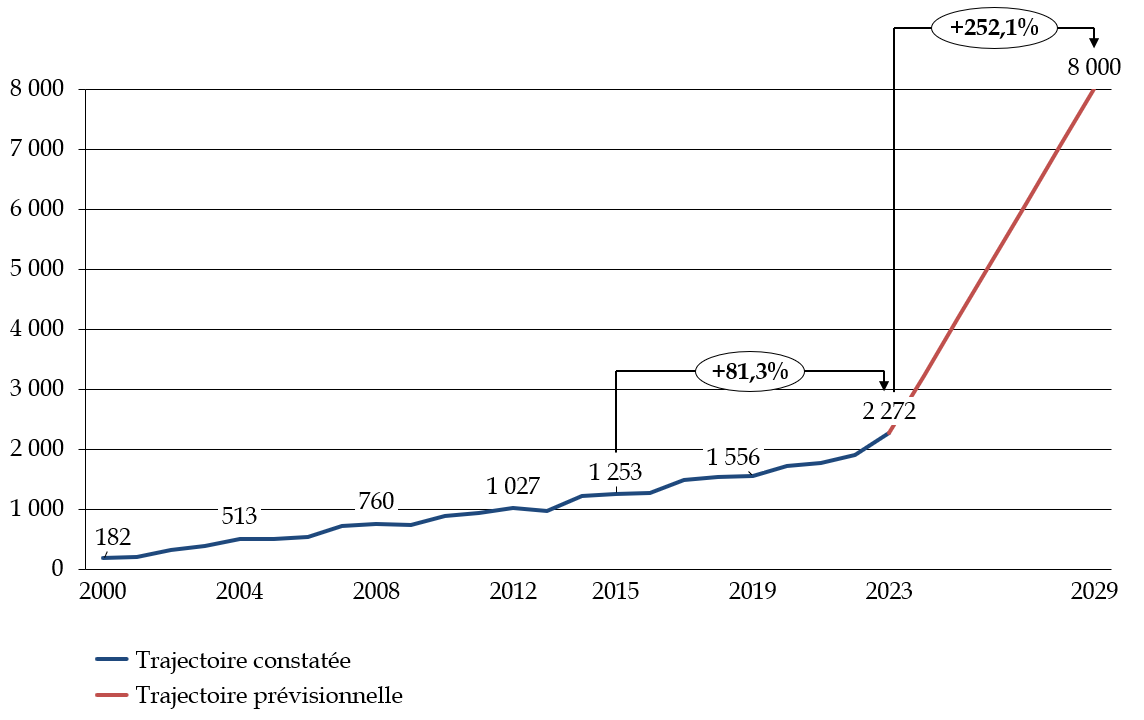

D'un côté, le poids économique des filières à responsabilité élargie du producteur (REP) devrait fortement augmenter dans les prochaines années : montant des éco-contributions collectées par les éco-organismes est passé de 1,9 milliard d'euros en 2022 à 2,3 milliards d'euros en 2024, et devrait atteindre 8 milliards d'euros en 2029.

Évolution constatée et

prévisionnelle du montant des éco-contributions

perçues

par les filières REP entre 2000 et 2028

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après les données de l'Ademe

D'un autre côté, le modèle des filières REP apparaît encore éminemment fragile. Les difficultés et les crises se sont en effet multipliées au cours des derniers mois :

- la fédération Envie, groupe spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, a assigné l'éco-organisme Ecosystem en justice à la suite de la perte d'un appel d'offres2(*) ;

- en raison des difficultés rencontrées par la filière REP des produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB), le Gouvernement a décidé d'un moratoire sur la filière ;

- enfin, la filière de la collecte du textile est entrée en crise l'été dernier. L'entreprise Le Relais, qui met à disposition des bornes afin de favoriser le réemploi des vêtements, a ainsi accusé l'éco-organisme Refashion de ne pas lui reverser les éco-contributions.

Au-delà de ces exemples, la soutenabilité économique de l'ensemble des filières REP soulève des interrogations. La politique de l'économie circulaire se trouve donc prise en étau entre, d'un côté, une augmentation massive des moyens et des exigences réglementaires dans les années à venir, et de l'autre, un système qui semble déjà atteindre ses limites alors que la loi Agec est à peine mise en oeuvre.

B. UNE PROGRESSION DES SUBVENTIONS DE L'ÉTAT, MALGRÉ LE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES REP

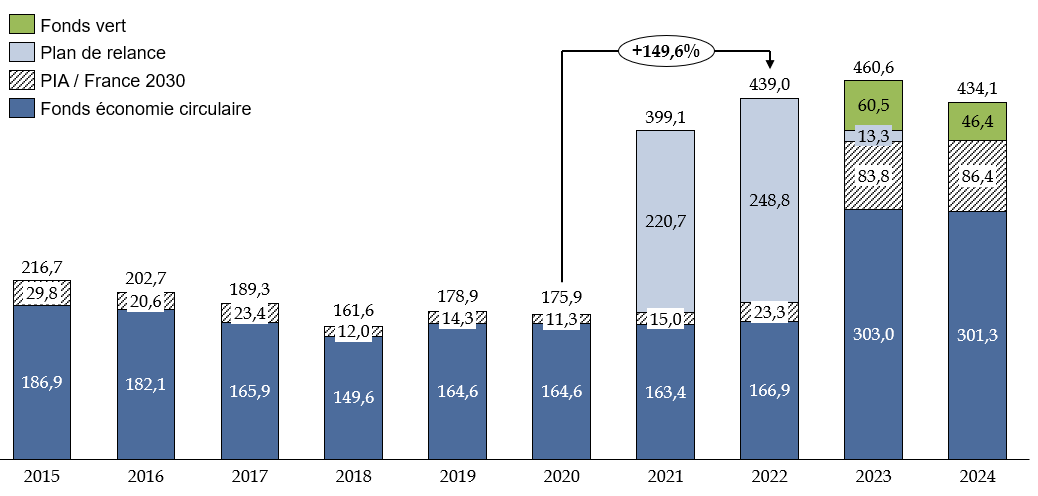

Les subventions de l'État, principalement à travers le fonds économie circulaire, ne sont pas censées recouper les domaines couverts par les filières. La création de nouvelles filières, et la montée en puissance de celles déjà existantes avec la loi Agec auraient donc dû en toute logique s'accompagner d'une diminution des subventions publiques, mais c'est le contraire qui a été observé sur les dernières années : les crédits consacrés à cette politique ont plus que doublé, passant de 175,9 millions d'euros en 2020 à 434,1 millions d'euros en 2024. Cette implication de l'État doit être interrogée.

Évolution des crédits de l'État consacrés au soutien à l'économie circulaire

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après les données transmises par la direction générale de la prévention des risques

En effet, la logique des filières REP repose sur une prise en charge par les producteurs eux-mêmes des externalités négatives provoquées par la production de déchets liés à la mise sur le marché de nouveaux produits. C'est l'application du principe du « pollueur-payeur » qui vise à responsabiliser les acteurs économiques.

Le rapporteur spécial propose ainsi de progressivement désengager l'État du soutien à l'économie circulaire, à l'exception des projets portés par les collectivités territoriales d'outre-mer, car les filières REP y sont peu développées. Un dispositif de prêt à taux zéro pourrait être envisagé pour faciliter le financement des projets dont la rentabilité est longue.

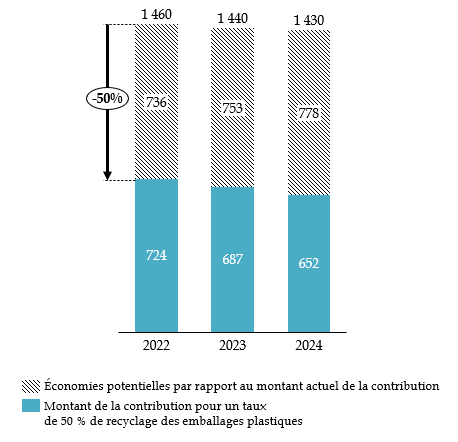

C. LES FAIBLES PERFORMANCES DE LA FRANCE EN MATIÈRE DE RECYCLAGE DES PLASTIQUES LA CONDUISENT À PAYER UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE À L'UNION EUROPÉENNE

La « ressource propre plastique » est une taxe assise sur les déchets d'emballages plastiques qui n'ont pas été recyclés, qui a été établie pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027 de l'Union européenne. Cette taxe est souvent qualifiée d'« amende », dans la mesure où elle est évitable : il est possible de réduire sa contribution en améliorant le taux de recyclage du plastique. Or, la France est le premier contributeur européen de la ressource propre plastique en raison de sa faible performance dans le recyclage de ces matériaux.

Ainsi, en 2023, la France a, à elle seule, payé 20 % de l'ensemble du produit de la contribution. En comparaison, l'Allemagne a dépassé le taux de 50 % des emballages plastiques recyclés en 2022, tandis qu'en France, la même année, cette proportion n'était que de 25,2 %.

Économies potentielles dans un

scénario où la France aurait atteint une cible

de 50 %

des emballages plastiques recyclés

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après les données transmises par l'Ademe

II. LES FILIÈRES REP DOIVENT ASSUMER LEURS RESPONSABILITÉS

A. DES OBJECTIFS NON ATTEINTS ALORS QUE LES ÉCO-ORGANISMES DISPOSENT D'UNE TRÉSORERIE ABONDANTE

Depuis la loi Agec, le bilan des filières REP est décevant. En 2023, 40 % du gisement de déchets soumis à une REP échappait encore à la collecte, ce qui représentait 6,6 millions de tonnes de déchets. Sur les huit filières qui disposent d'un objectif de collecte, seules trois l'ont accompli cette année, et une filière uniquement pour l'une de ses deux sous-catégories. En ce qui concerne les objectifs de recyclage, seules deux filières sur cinq les ont atteints.

Tableau des objectifs de recyclage des filières REP en 2023

|

Filières |

Objectif de recyclage |

Recyclage effectif |

Taux d'accomplissement |

|

Ameublement |

627,0 |

543,4 |

86,7 % |

|

Emballages ménagers |

4 110,0 |

4 122,0 |

100,3 % |

|

Lubrifiants |

179,3 |

181,9 |

101,5 % |

|

Papiers |

976,3 |

955,3 |

97,8 % |

|

Produits chimiques cat. 3 à 10 |

2,5 |

1,85 |

74 % |

Source : commission des finances, d'après le « Mémo REP 2023 » de l'Ademe

Dans le même temps, le montant total des provisions pour charges futures atteignait un milliard d'euros au terme de l'exercice 2022 pour les 18 éco-organismes pour lesquels la donnée était disponible, ce qui représentait en moyenne 8,2 mois de leurs charges de l'année 2021, et surtout la moitié des éco-contributions collectées. Les données analysées par le rapporteur spécial indiquent que cette trésorerie a augmenté sur les dernières années.

La moitié du montant des éco-contributions est thésaurisée.

Dans son rapport public annuel de 2016, la Cour des comptes estimaient que : « une telle situation ne peut perdurer, les éco-organismes n'ayant pas vocation à être des gestionnaires de fonds, alors que les éco-contributions pèsent sur la trésorerie des entreprises et, en bout de chaîne, sur le consommateur. »3(*) Le rapporteur spécial souscrit entièrement à ce constat, qui reste valable neuf ans après : il n'est pas compréhensible qu'autant d'argent soit immobilisé alors que les objectifs des cahiers des charges ne sont pas atteints. Le risque est en effet que les éco-contributions progressent de plusieurs milliards d'euros, sans que les résultats des actions des éco-organismes soient clairement identifiables, ce qui conduirait inévitablement le secteur à une crise d'ampleur.

Il propose ainsi d'encadrer les provisions pour charges futures des filières REP, en prévoyant notamment des seuils plus contraignants que ceux qui sont mentionnés actuellement dans les cahiers des charges, et en renforçant les sanctions en cas de non-respect de ceux-ci.

B. LES FILIÈRES REP DOIVENT PRENDRE LEUR PART DANS L'INVESTISSEMENT

À l'heure actuelle, les filières REP ne sont pas focalisées sur l'investissement, car leur modèle est basé sur le principe d'un soutien avant tout à la tonne de déchets collectés et valorisés. La loi Agec avait tenté d'amorcer une ouverture des filières vers l'investissement, en étendant le champ de leurs missions vers l'éco-conception notamment, mais sa mise en oeuvre s'est plutôt concentrée sur les dispositifs les plus symboliques et médiatiques, tels que le bonus réparation.

Faute de stratégie d'ensemble, aucun des nouveaux outils de la loi Agec (fonds réparation, fonds réemploi et réutilisation, éco-modulations) n'a atteint ses objectifs. Le rapporteur spécial préconise un changement de paradigme : permettre aux filières REP de soutenir l'investissement à travers des appels à projets capacitaires qui seraient initiés par les éco-organismes. En dernier ressort, les éco-organismes pourraient également être autorisés, sous contrôle de l'administration, à investir directement dans des installations strictement destinées à l'atteinte des objectifs réglementaires. Une telle recommandation suppose toutefois un contrôle renforcé de la part des services de l'État, pour éviter les biais et mauvaises pratiques dans les investissements.

C. POUR UNE SUPERVISION RENFORCÉE DES FILIÈRES REP

À l'heure actuelle, cinq administrations sont en charge du suivi et de la supervision des filières. Cette organisation, particulièrement morcelée, est source d'inefficiences : par exemple, la direction générale de la prévention des risques n'a pas accès à SYDEREP, la base de données de l'Ademe, alors qu'elle détient le véritable pouvoir de sanction. Le rapporteur spécial préconise donc une mutualisation des moyens de l'ensemble de ces administrations.

Administrations en charge du suivi des filières REP

|

Administration |

Missions |

Nombre d'ETPT |

|

Direction de la supervision des filières REP de l'Ademe |

Suivi des filières, collecte et traitement des données, élaboration d'études préalables à l'agrément des éco-organismes |

35,9 |

|

Direction générale de la prévention des risques |

Suivi des filières, élaboration des textes, pouvoir de sanction |

12,2 |

|

Direction générale des entreprises |

Participe au pilotage des filières REP |

4,6 |

|

Contrôle général économique et financier |

Contrôle de la cohérence du montant des barèmes des éco-contributions |

3,4 |

|

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes |

Observation de l'état de la concurrence et lutte contre la fraude |

0,5 |

Source : commission des finances

La procédure de contrôle des éco-organismes et des non-contributeurs est lourde, et parfois inadaptée : par exemple, lorsqu'une filière comprend un seul éco-organisme, le retrait d'agrément n'est pas crédible car cela reviendrait à suspendre l'ensemble de la filière REP dans un secteur. Le rapporteur spécial recommande donc d'adapter et de simplifier ces procédures de contrôle, et de redéfinir les sanctions en cas de non-respect des prescriptions et des objectifs du cahier des charges pour les rendre efficaces et crédibles.

Les instances en charge de la supervision des REP ne réalisent pas non plus d'études économiques approfondies de la situation des filières, ce qui explique notamment que les différentes crises de cette année n'avaient pas été anticipées. Le rapporteur spécial propose donc d'étendre la supervision des filières REP à l'analyse économique des secteurs, et de rendre publique cette information.

Enfin, le rapporteur spécial appelle à ce que cette hausse des moyens de contrôle ne soit pas supportée par le budget de l'État, mais qu'elle soit prise en charge par les filières REP elles-mêmes, en augmentant la redevance payée par les éco-organismes. La redevance, qui a vocation à permettre aux producteurs d'assumer le coût de leur supervision, a été définitivement validée par le Conseil d'État par deux décisions du 6 mars 2024. Il est donc désormais possible d'étendre son champ à l'ensemble du contrôle des filières REP.

* 1 Loi n° 2020-105 du 10 février 2020.

* 2 Le recours en référé du réseau Envie a été rejeté.

* 3 Cour des comptes, Tome I du rapport public annuel de 2016, page 157.