LES RECOMMANDATIONS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

Recommandation n° 1 : Diminuer progressivement les crédits du fonds économie circulaire en France métropolitaine pour les substituer par un dispositif de prêt à taux zéro dont la rentabilité est longue. Dans un premier temps, ce dispositif serait déployé à petite échelle pour en évaluer les coûts.

Recommandation n° 2 : Encadrer les provisions pour charges futures des filières REP, en prévoyant notamment des seuils plus contraignants que ceux qui sont mentionnés actuellement dans les cahiers des charges, et en renforçant les sanctions en cas de non-respect de ceux-ci.

Recommandation n° 3 : Permettre aux filières REP de soutenir l'investissement à travers des appels à projets capacitaires qui seraient initiés par les éco-organismes. Les périmètres et modalités de ces appels à projets seraient définis entre les éco-organismes et les administrations. En dernier ressort, les éco-organismes pourraient également être autorisés, sous contrôle de l'administration, pour subventionner des installations permettant l'atteinte des objectifs réglementaires.

Recommandation n° 4 : Adapter et simplifier la procédure de contrôle des non-contributeurs et des éco-organismes ; redéfinir les sanctions en cas de non-respect des prescriptions et des objectifs du cahier des charges pour les rendre efficaces et crédibles.

Recommandation n° 5 : Mutualiser les moyens des administrations en charge du suivi et du contrôle des filières REP.

Recommandation n° 6 : Étendre la supervision des filières REP à l'analyse économique des secteurs, et enrichir les documents budgétaires avec cette information.

Recommandation n° 7 : Financer les besoins en matière de supervision et de contrôle des filières REP par une hausse de la redevance des éco-organismes.

PREMIÈRE PARTIE

LA POLITIQUE DE L'ÉCONOMIE

CIRCULAIRE :

UN SYSTÈME FRAGILE FACE À DES DÉFIS

IMMENSES

I. LE MODÈLE DES FILIÈRES REP N'A PAS ENCORE TENU SES PROMESSES

A. LA RENTABILITÉ DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE EST FAIBLE

L'économie circulaire consiste à produire des biens et services en limitant la consommation de matière première et la génération de déchets. L'un de ses principaux enjeux est de préserver les ressources naturelles comme l'eau, l'air, le sol et les matières premières. Elle inclut donc toutes les actions visant à renforcer la durabilité des biens, à favoriser le réemploi et à inciter l'utilisation de matériaux recyclés dans la production. Elle intègre également les initiatives ayant pour objectif de réduire la dangerosité et la pollution consécutives à la production de déchets4(*).

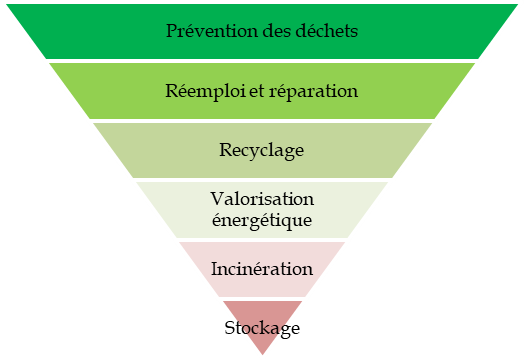

Toutes les alternatives au stockage et à l'enfouissement des déchets ne sont pas équivalentes. En ce sens, l'économie circulaire se fonde sur l'idée d'une hiérarchisation des modes de traitement des déchets, avec la prévention des déchets se trouvant au sommet, suivie par le réemploi, la réparation et le recyclage. Cette hiérarchisation est souvent représentée sous la forme d'une pyramide inversée, la partie la plus haute correspondant au mode de traitement le plus souhaitable.

Représentation de la hiérarchisation des modes de traitement des déchets

Source : commission des finances

Une autre grande caractéristique de l'économie circulaire est qu'elle doit être viable économiquement. L'enjeu n'est donc pas seulement de limiter les externalités négatives liées à la production de déchets, mais que les entreprises demeurent compétitives tout en produisant des biens durables qui incorporent des matériaux recyclés. Or, l'économie circulaire connaît plusieurs désavantages concurrentiels par rapport aux filières classiques.

Premièrement, l'usage de matériaux recyclés présente un surcoût par rapport à des matières premières « vierges », car plusieurs phases de production sont nécessaires pour récupérer les matières dans les déchets pouvant se substituer aux matières vierges. Par ailleurs, ses caractéristiques (pureté, résistance mécanique, contamination par d'autres matières ou polluants) peuvent être hétérogènes, ce qui complexifie d'autant plus les processus industriels. Cette difficulté est d'autant plus significative que la conception des produits intègre encore peu les enjeux liés à leur recyclage5(*).

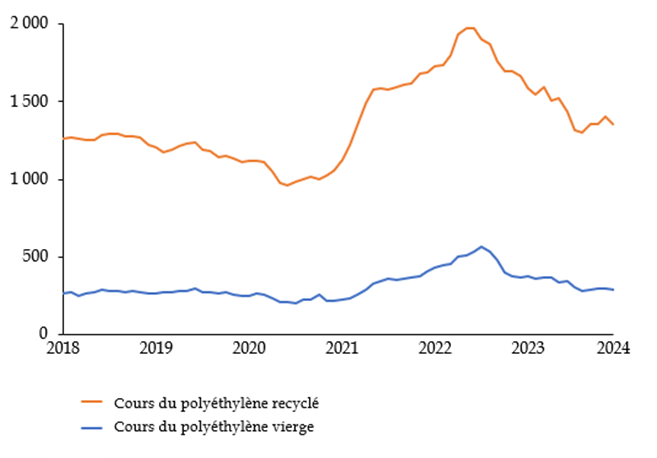

Le problème est particulièrement significatif pour le plastique, dans la mesure où l'utilisation du pétrole est bien plus compétitive que celle de matériaux recyclés : le coût du plastique recyclé est en moyenne quatre à cinq fois plus élevé que celui du plastique vierge. L'Ademe avait ainsi indiqué dans ses réponses au rapporteur spécial que « la valorisation des déchets se heurte souvent aux réalités économiques. Un même produit ou emballage, réalisé avec de la matière recyclée, peut souvent coûter plus cher qu'avec de la matière vierge, par exemple pétrosourcée s'agissant du plastique. »6(*)

Comparaison de l'évolution du cours du

plastique (polyéthylène)

vierge et recyclé entre 2018

et 2024

(en euros par tonne)

Source : commission des finances, à partir des données de l'Agence européenne de l'environnement, « Competitiveness of secondary materials », 7 janvier 2025

Plus généralement, la difficulté à disposer de matière recyclée en quantité suffisante pour la massification des procédés nuit à la rentabilité des investissements industriels. La collecte, le tri et la transformation des déchets ne suffisent pas encore à alimenter des chaînes de production à grande échelle.

De la même façon, la valorisation énergétique des déchets se heurte à la concurrence des énergies fossiles, et en particulier du gaz. Le Conseil national de l'industrie faisait ainsi le constat que la filière des combustibles de récupération (CSR), « se heurte à un défaut de compétitivité relevant de plusieurs aspects. Premièrement, la préparation de CSR homogénéisés selon les critères de l'arrêté du 23 mai 2016, constitue un coût difficilement compensé en aval par des économies sur le tarif d'entrée dans l'installation de combustion, malgré l'exemption de TGAP déchet. Deuxièmement, une chaufferie adaptée aux CSR nécessite un certain nombre d'investissements pour le traitement des fumées, qui restent nettement plus coûteux que pour des chaufferies prévues pour des énergies fossiles ou pour la biomasse. »7(*)

Enfin, la réparation et le réemploi nécessitent de mettre en place des systèmes de collecte et de concevoir des contrôles sanitaires et de sécurité adaptés aux spécificités de ces biens. La massification de ces procédés, alors que chaque bien doit être réparé différemment, pose également un défi industriel et logistique. Ainsi, l'observatoire du fonds réparation des équipements électriques et électroniques relève « une tendance à la hausse du coût moyen de la réparation avec une augmentation allant de 10 % à 15 % pour les équipements les plus réparés »8(*) sur la période allant de décembre 2022 à décembre 2023, et que la réparation n'est pas suffisamment attractive par rapport au prix neuf pour un certain nombre de petits équipements. De même, une étude de l'Ademe indique que le prix de pièces détachées peut, dans certains cas, dépasser celui des équipements neufs9(*).

À terme, ces difficultés ne sont pas forcément irrémédiables. Le réemploi et la réparation peuvent générer des économies par rapport à la production à partir de matières premières vierges. La raréfaction des énergies fossiles, et donc l'augmentation de leurs coûts, pourra renforcer la compétitivité des matières recyclées. La Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement (Fnade) avait ainsi indiqué en audition au rapporteur spécial que l'année 2022, en pleine crise énergétique, avait été une « meilleure année » pour l'économie circulaire que celles qui ont suivi.

L'usage des déchets pour la valorisation énergétique et l'incorporation de matière recyclée dans la production de biens en tant qu'alternative à l'usage d'énergies fossiles, outre l'intérêt environnemental, permet de renforcer l'intégration des chaînes de production industrielle sur le territoire français. Il constitue en cela un enjeu de souveraineté industrielle et d'équilibre de notre balance commerciale.

En tout état de cause, les conditions ne sont pas réunies, ni à court ni à moyen terme, pour que l'économie circulaire puisse être aussi compétitive que l'économie « traditionnelle ». Pour rétablir une équité concurrentielle entre les modes de production les plus vertueux et les autres, il a été mis en place des dispositifs correcteurs de marché.

L'une des façons d'atténuer les déséquilibres de concurrence est d'aider les acteurs de l'économie circulaire, que ce soit par une fiscalité plus avantageuse ou des subventions directes. Le fonds économie circulaire, géré par l'Ademe, a ainsi vocation à amorcer des projets qui, sans aide publique, ne seraient pas viables économiquement. Cependant, l'État n'a pas vocation à prendre à sa charge l'ensemble du risque inhérent à l'investissement dans l'économie circulaire.

Ensuite, la puissance publique n'a pas davantage vocation à financer les conséquences des externalités négatives provoquées par la production de déchets, mais au contraire, ces coûts doivent être supportés par les producteurs eux-mêmes.

Il s'agit d'une application du principe du « pollueur-payeur », qui est l'un des principaux fondamentaux du droit de l'environnement français et européen, et qui est défini au premier article du code de l'environnement (article L. 110-1) de la manière suivante : « le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».

Le principe du pollueur-payeur

Le principe du « pollueur-payeur » signifie que les personnes à l'origine d'une pollution - une entreprise générant des déchets par exemple - doivent supporter les coûts engendrés par cette pollution. En théorie économique, ces coûts sont appelés des « externalités négatives », au sens où, dans un marché sans intervention, ce ne sont pas les producteurs qui les prennent en charge, mais d'autres personnes, comme l'État, les collectivités territoriales, d'autres entreprises voire des particuliers. Le principe du pollueur-payeur vise donc précisément à réinternaliser ces externalités négatives.

Le principe du pollueur-payeur a été introduit pour la première fois par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en 1972. Depuis, il est devenu l'un des principes fondamentaux du droit de l'environnement européen, le deuxième alinéa de l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne énonçant que « la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. »

En France, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite « Loi Barnier », a fait du principe du pollueur-payeur l'un des quatre grands principes du droit de l'environnement. Inscrit à l'origine à l'article L. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, il a été recodifié à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Toutefois, dès 1975, la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux prévoyait à son article 2 : « toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets ».

Les « taxes pigouviennes », du nom de l'économiste Arthur Cecil Pigou, sont l'un des moyens de corriger les externalités négatives, en envoyant un signal-prix aux agents économiques qui tienne compte des coûts engendrés par la pollution. La taxe carbone par exemple, mais également les éco-modulations prévues pour les éco-contributions des filières à responsabilité élargie du producteur (REP), sont des exemples de taxes pigouviennes.

Source : commission des finances

Le principe du pollueur-payeur a bien entendu un intérêt environnemental, puisqu'il incite les producteurs à réduire la pollution à la source, mais il a également un intérêt économique, puisqu'il permet de corriger les distorsions de concurrence entre les activités les plus polluantes (qui génèrent donc un coût pour la société) et celles qui préservent les ressources naturelles. Il est donc préférable, à double titre, que ce soient les producteurs eux-mêmes qui prennent en charge le coût de la fin de vie des biens qu'ils produisent : dans un objectif de préservation des finances publiques ainsi que pour responsabiliser des acteurs économiques.

* 4 Les définitions des termes relatifs à l'économie circulaire, tels que retenus dans la loi, sont présentés dans l'annexe 1 du présent rapport.

* 5 Réponses de la DGPR au questionnaire du rapporteur spécial.

* 6 Réponses de l'Ademe au questionnaire du rapporteur spécial.

* 7 Conseil national de l'industrie : contrat de filière, transformation et valorisation des déchets 2019-2022, janvier 2018.

* 8 Bilan de l'observatoire du fonds réparation des équipements électriques et électroniques (EEE), dossier de presse, 4 janvier 2024, page 2.

* 9 Études sur les pièces détachées pour la réparation, Ademe, Avril 2024, page 27. Le rapport cite en particulier l'exemple des toiles extérieures de tente, qui coûtent entre 100 et 150 euros, ce qui ne rend pas la réparation intéressante pour les modèles de tente d'entrée de gamme.