C. LES FONDS RÉPARATION ET RÉEMPLOI / RÉUTILISATION DEMEURENT À L'ÉTAT EMBRYONNAIRE

1. Les fonds réparation et réemploi / réutilisation sont très loin d'atteindre leurs objectifs

Le pilotage des fonds « réemploi » et « réutilisation » par les éco-organismes est l'un des aspects les plus controversés de la politique de l'économie circulaire. La principale critique porte sur le risque de conflit d'intérêt : la gouvernance des éco-organismes est assurée par les producteurs eux-mêmes, et les objectifs de ces fonds, en l'occurrence l'allongement de la durée de vie des produits, pourrait conduire à une perte de recettes pour les producteurs. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a confirmé qu'il s'agissait d'un risque possible : « un risque de conflits d'intérêt voire de pratiques anti-concurrentielles semble exister du fait même du rôle dévolu aux éco-organismes en matière d'économie circulaire (lutte contre le gaspillage, réemploi, réparation, économie de la fonctionnalité...) alors que ceux-ci ont par construction dans leur conseil d'administration des fabricants et vendeurs de produits neufs. Or, le gisement de produits réemployables ou de déchets réutilisables, comme les modèles alternatifs d'économie de la fonctionnalité, concurrencent directement le marché de produits neufs. La plupart des adhérents des éco-organismes n'ont donc pas intérêt à ce que les alternatives à l'achat neuf supplantent leur marché de produits neufs, ou en tout cas si cela doit se faire (puisque la loi AGEC fixe désormais des objectifs) ils peuvent souhaiter que ce soit à leur initiative (diversification des acteurs du neuf vers la seconde main, le reconditionné ou la réparation, par exemple) plutôt qu'au profit de concurrents historiques ou nouveaux entrants spécialistes de ces alternatives. »83(*)

Les fonds réparations et réemploi / réutilisation sont prévus respectivement aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 du code de l'environnement. Dans les deux cas, ces fonds peuvent ensuite faire l'objet d'une mutualisation au sein d'une même filière, et même entre filières REP différentes, sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.

Les fonds réparation doivent obligatoirement être mis en place par chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel, quelle que soit la filière. En revanche, les fonds réemploi et réparation ne doivent obligatoirement être mis en place que pour six filières84(*). Les autres filières gardent néanmoins la possibilité de le faire, mais il apparaît qu'aucune ne l'a décidé à ce jour.

La loi précise que pour les filières listées, les montant du fonds réemploi / réutilisation ne peuvent être inférieurs à 5 % du montant des éco-contributions perçues.

Dans tous les cas, les fonds réparation et remploi / réutilisation doivent être dotés des ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs prévus dans les cahiers des charges des filières REP. Lorsque ceux-ci ne sont pas atteints, l'éco-organisme doit augmenter la dotation des fonds « à proportion des objectifs non atteints »85(*).

Une spécificité des fonds réemploi / réutilisation est que sont éligibles aux crédits versés par ces fonds uniquement les entreprises qui relèvent du champ de l'économie sociale et solidaire86(*), et qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation. Ces entreprises doivent également répondre à des conditions qui peuvent être fixées par un cahier des charges élaboré par arrêté du ministre chargé de l'environnement, et ses activités doivent « respecter un principe de proximité » (article L. 541-10-5), ce qui se traduit par la fixation d'une « distance maximale entre le lieu de dépôt du produit et celui de réalisation des opérations » (article R. 541-156 du code de l'environnement). Pour les fonds réparation, tout type d'entreprise est éligible.

Les fonds réparation et réemploi / réparation n'ont pas atteint leurs objectifs. En ce qui concerne les premiers, d'après les chiffres calculés à partir du montant des éco-contributions en 2023, seule la filière des équipements électriques et électroniques a atteint l'objectif prévu à l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement, c'est-à-dire que les ressources ne peuvent être inférieures à 5 % du montant des éco-contributions perçues. Pour les filières des articles de bricolage et de jardin ainsi que des éléments d'ameublement, la mise en place des fonds réemplois / réutilisation demeurent d'ailleurs à un niveau embryonnaire, ceux-ci ne représentant respectivement que 9,2 % et 20,8 % des objectifs.

Il faut par ailleurs rappeler qu'il s'agit d'un seuil, et que le respect de l'esprit de la loi Agec conduirait plutôt à ce que ces fonds dépassent ces objectifs minimaux.

Comparaison entre les objectifs minimaux

d'abondement

des fonds réemploi / réutilisation et le montant

effectif de ces fonds en 2023

(en millions d'euros)

|

Filière |

Réalisation |

Objectif minimal |

Taux de réalisation de l'objectif minimal |

|

Équipements électriques et électroniques |

16,2 |

16,2 |

100 % |

|

Articles de sport et de loisirs |

1,3 |

1,64 |

79,3 % |

|

Articles de bricolage et de jardin |

0,1 |

1,09 |

9,2 % |

|

Jouets |

0,5 |

1,5 |

33,3 % |

|

Éléments d'ameublement |

3,2 |

15,4 |

20,8 % |

|

Textiles, linge et chaussures |

4,5 |

5,1 |

88,2 % |

Note : Refashion, pour la filière « textiles, linge et chaussures » a indiqué au rapporteur spécial qu'ils considèrent comme devant être inclus au sein de cet objectif les mesures « réemploi actions complémentaires », d'un montant supplémentaire de 3,67 millions d'euros.

Source : commission des finances, d'après les données de l'Ademe

Les chiffres ne sont pas meilleurs pour les fonds réparation, la principale raison étant le retard dans leur mise en place. En 2022, la seule filière pour laquelle les fonds réparations étaient opérationnels était celle des équipements électriques et électroniques.

Les fonds réparation des filières « textiles, linges et chaussures », « éléments d'ameublement » et « jouets » ne sont lancés que depuis 2023, tandis que les fonds de la filière « articles de bricolage et de jardin » et « articles de sport et de loisir » datent de 2024.

Il apparaît ainsi que les fonds réparation ont été nettement sous-exécutés : de 2022 à 2024, seuls 30 % de l'enveloppe des fonds de réparation a ainsi été dépensée, entraînant des reports significatifs. Le rapport de Marta de Cidrac et Jacques Fernique précise ainsi que « sur 2025, 140 millions d'euros sont budgétés pour l'ensemble des filières, mais, avec le report des années précédentes, le total atteint 350 millions d'euros. »87(*)

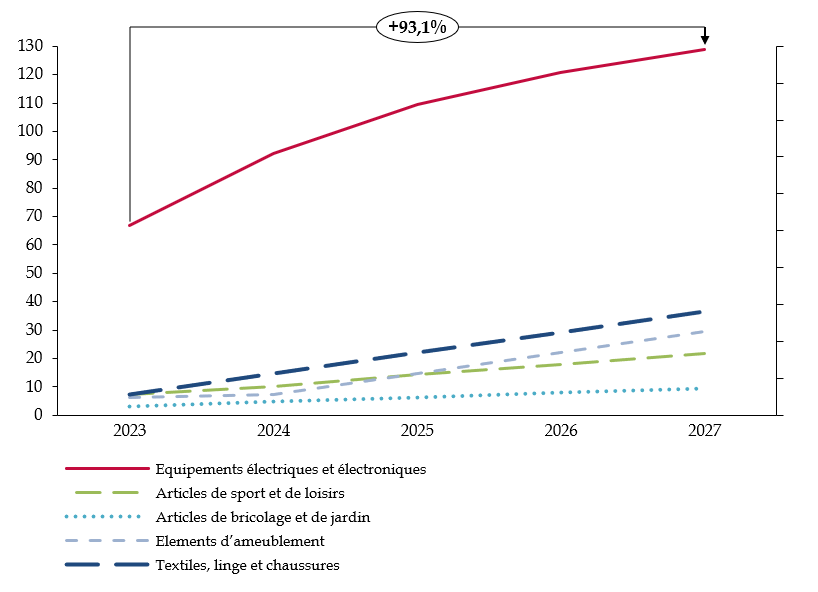

Or, comme pour le reste des politiques de soutien à l'économie circulaire, le fonds réparation est censé monter fortement en puissance au cours des années à venir, les montants totaux inscrits dans les cahiers des charges devant passer de 90,8 millions d'euros en 2023 à au moins 226,4 millions d'euros en 2027.

Montants annuels à consacrer aux fonds de

réparation

pour l'atteinte des objectifs mentionnés

dans

les cahiers des charges

(en millions d'euros)

|

Filière |

2023 |

2024 |

2025 |

2026 |

2027 |

2028 |

Part des éco-contributions consacrée au fonds réparation lors de l'atteinte du montant cible (2027) |

|

Équipements électriques et électroniques |

66,8 |

92,3 |

109,6 |

120,8 |

129,0 |

N.A. |

21,4 % |

|

Articles de sport et de loisirs |

7,2 |

10,0 |

14,4 |

18,0 |

21,6 |

N.A. |

29,2 % |

|

Articles de bricolage et de jardin |

3,2 |

4,8 |

6,3 |

7,9 |

9,5 |

N.A. |

17,8 % |

|

Jouets |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

0,1 |

N.A. |

N.A. |

0,4 % |

|

Éléments d'ameublement |

6,2 |

7,3 |

14,8 |

22,2 |

29,6 |

37,0 |

8,1 % |

|

Textiles, linge et chaussures |

7,3 |

14,7 |

22,0 |

29,3 |

36,7 |

44,0 |

12,9 % |

Source : « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 7 de l'annexe II, d'après les cahiers des charges des filières

Montants annuels à consacrer aux fonds de

réparation

et aux fonds de réemploi et réutilisation

pour l'atteinte des objectifs mentionnés

dans les cahiers des charges

pour cinq filières REP

(en millions d'euros)

Source : commission des finances, d'après « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 7 de l'annexe II, d'après les cahiers des charges des filières

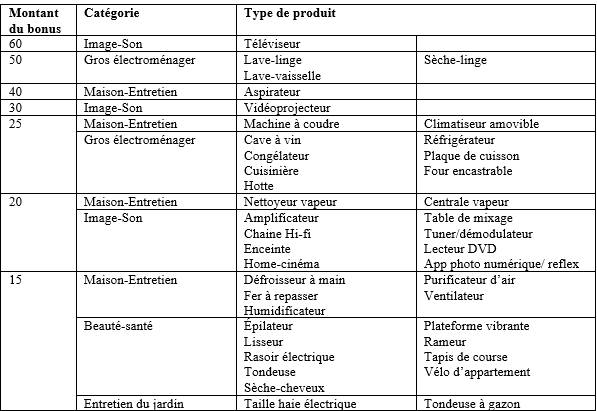

Les bonus réparations

Le bonus réparation est prévu par la loi AGEC et est déployé depuis décembre 2022. Son financement repose entièrement sur les contributions versées par les producteurs aux éco-organismes agréés par l'État

Le bonus réparation couvre toutes les pannes sauf le remplacement d'une pièce esthétique, une pannée liée à l'environnement d'utilisation (défaut électrique, défaut d'évacuation, interopérabilité avec d'autres équipements, etc.), ou un usage non-conforme de la part du consommateur. L'appareil ne doit plus être couvert par une garantie et disposer d'un numéro d'identification (/IMEI). Le bonus réparation est appliqué directement sur la facture à condition d'avoir fait réparer l'appareil chez un réparateur labellisé QualiRépar.

71 catégories de produits sont éligibles au bonus, contre une trentaine seulement fin 2023. Ainsi, les machines à coudre peuvent bénéficier du bonus depuis le 1er janvier 2025. Le montant de ce dernier varie de 60 euros (les téléviseurs - le montant du bonus a été doublé en janvier 2024) à 15 euros. Comme le montre le tableau ci-dessous, le montant du bonus est indépendant du prix initial de l'appareil ou de sa fréquence d'achat au sein des ménages. Le montant du bonus réparation est toujours au moins égal à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits.88(*)

Exemple de bonus réparation en euros au 30 septembre 2025

Source : Commission des finances à partir du site ecosystem.eco

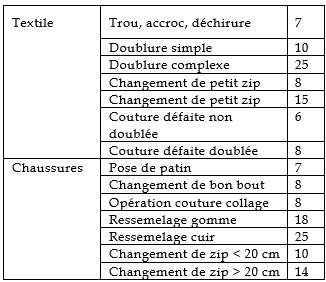

En complément, le Gouvernement a mis en place le 7 novembre 2023 un bonus réparation sur le textile et les chaussures reposant sur le même principe que le bonus réparation sur les appareils électroniques et d'électroménagers. Le dispositif a été élargi, en février 2025, à l'ensemble des produits de la filières TLC (textile, linge de maison et chaussures).

La réparation doit coûter au minimum 10 euros TTC pour que le bonus s'applique et ne doit pas concerner des vêtements en cuir et en fourrure naturelle, ou encore des vêtements techniques de sport à usage non quotidien (chaussures de ski par exemple). Il est possible d'effectuer plusieurs réparations subventionnées sur un même vêtement ou une même paire de chaussures, à condition que le montant total de la remise ne représente pas plus de 60 % du prix de la réparation.

Montant du bonus réparation de la REP

textile, linge, chaussure en euros

selon la nature de la

réparation

Source : refashion.fr/bonus-reparation

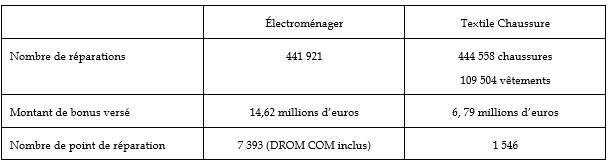

1 546 points de réparations sont labellisés dans toute la France fin 2024 pour la filière TLC dont 569 sont identifiés comme des metteurs en marché.89(*) La relative complexité du processus de labellisation puis de remboursement freine l'accès des réparateurs indépendants au bonus.

Les critères de labellisation des réparateurs comportent l'engagement de fournir une garantie commerciale d'au moins trois mois au client bénéficiant de la réparation, l'engagement d'informer le consommateur des conditions de participation du fonds au financement de la réparation et des conditions de qualification professionnelle.

Le processus de labellisation diffère selon les filières. Les éco-organismes sont chargés de prévoir, en fonction d'un cahier des charges, le processus de labellisation, y compris son éventuel coût pour le réparateur. L'accès au bonus sur l'ensemble du territoire métropolitain dépend fortement des règles de labellisation. Ainsi, le dispositif de labellisation QualiRépar a été simplifié en 2024, permettant de remplacer l'audit physique des sites de réparation par un audit documentaire pour les petites entreprises de moins de 11 personnes.

Afin d'être remboursé des bonus réparation versés à ses clients, le réparateur labellisé doit fournir une copie des factures liées aux opérations de réparation concernées. Le remboursement du réparateur doit intervenir dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la facture.

Bilan des bonus au 31 décembre 2024

Source : Commission des finances à partir des rapports d'activité 2024 d'ecosystem et Refashion

L'ADEME propose une carte du bonus réparation qui met à disposition la liste des magasins et réparateurs agréés partout en France (cordonniers, couturiers, magasins, ateliers, techniciens réparateurs, etc.). Si c'est outil est nécessairement un plus pour améliorer le taux de recours au dispositif en agrégeant les informations pour le consommateur, il reste perfectible comme en atteste la recherche ci-dessous.

Source : Commission des finances. Requête effectuée le 4 octobre sur les sites Le Bonus réparation - ADEME - Particulier et Trouver un réparateur labellisé près de chez moi | Refashion

2. Malgré les insuffisances, il est préférable pour des raisons juridiques que les éco-organismes conservent la gestion de ces fonds

Il est probable dans ces conditions que les objectifs ambitieux inscrits dans les cahiers des charges ne seront pas atteints.

Face à ce constat, plusieurs propositions ont été formulées pour confier la gestion de ces fonds à d'autres acteurs que les éco-organismes. Les inspections générales défendent la solution d'un transfert de ces fonds à l'Ademe, au motif notamment que l'opérateur gère déjà le fonds économie circulaire90(*), tandis que Marta de Cidrac et Jacques Fernique soutiennent que leur pilotage devrait être confié aux régions, afin « de renforcer leur efficacité, de mieux les ancrer dans les territoires, et de prévenir les blocages liés aux intérêts financiers des filières. »91(*)

Interrogé sur cette dernière proposition, Régions de France a indiqué au rapporteur spécial que cette recommandation « constitue une hypothèse de travail intéressante pour renforcer les liens entre les éco-organismes et la région au regard la compétence de planification déchets »92(*) et que « pour que les régions puissent statuer, il conviendrait d'approfondir la réflexion sur les modalités de gestion envisageables et la latitude donnée aux régions dans la gouvernance et la définition des stratégies à mettre en place en régions pour favoriser la réparation et le réemploi »93(*). Une telle proposition est cohérente avec les compétences des régions.

Toutefois, confier les fonds réparation et emploi à d'autres personnes que les éco-organismes eux-mêmes pourrait conduire à déresponsabiliser ces opérateurs. Plus fondamentalement, retirer les fonds de réemploi et de réparation des éco-organismes reviendrait à les priver d'une partie des leviers de l'allongement de la durée de vie du produit ou de l'emballage, sachant que les éco-modulations ont nécessairement une portée limitée. Un tel système ne serait donc envisageable qu'à la condition de repenser radicalement le fonctionnement des filières REP, au risque sinon que les éco-organismes deviennent des « coquilles vides ».

En outre, le transfert des fonds réparation et réemploi à des personnes publiques, comme les régions ou l'Ademe, pourrait soulever des difficultés juridiques. À l'heure actuelle, les éco-contributions ne sont pas considérées comme des taxes, dans la mesure où elles sont la « contrepartie » du service rendu par les éco-organismes. Si les éco-organismes ne devaient plus gérer ces fonds, il y aurait une véritable possibilité pour que les éco-contributions soient requalifiées en imposition de toute nature, ce qui aurait notamment pour conséquence de renforcer l'application de certains principes constitutionnels sur les éco-contributions, comme l'égalité devant les charges publiques.

À titre d'exemple, le Conseil d'État, dans sa décision du 28 décembre 2017 précitée, a estimé que « la requérante ne peut utilement soutenir qu'en n'étendant pas cette obligation [l'éco-contribution] à d'autres personnes, notamment les particuliers qui mettent sur le marché des bateaux d'occasion, ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques »94(*).

La transformation des éco-contributions en imposition de toute nature signifierait également, au titre de l'article 34 de la Constitution, qu'elles ne pourraient être instaurées que par la loi, et non pas par décret, comme c'est possible à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Conseil d'État, dans sa décision du 18 décembre 2017, a considéré que « le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire a, par le décret attaqué, incompétemment instauré une contribution, doit être écarté »95(*).

Pour l'ensemble de ces raisons, bien que les objectifs n'aient manifestement pas été atteint, le rapporteur spécial demeure favorable à un maintien des fonds réemploi et réparation dans le giron des éco-organismes, pour éviter de diluer les responsabilités. Il est préférable de continuer à inciter les éco-organismes à investir dans ces fonds par un contrôle renforcé et des sanctions plus dissuasives en cas de non-respect du cahier des charges ou de pratiques anti-concurrentielles.

Il revient en effet à l'administration de définir les lignes directrices et les modalités d'usage de ces fonds par les éco-organismes, ce qui inclut notamment le déploiement du fonds sur le territoire, le barème des soutiens, ainsi que le type de réparation ou de réemploi à soutenir. Des organes, comme le comité national de la réparation, peuvent être utilisés pour définir ces lignes directrices parmi l'ensemble des parties prenantes, dont les régions.

* 83 Réponses de la direction générale de la concurrence, de la consommation de la répression des fraudes au questionnaire du rapporteur spécial.

* 84 Les équipements électriques et électroniques ; les éléments d'ameublement, les produits rembourrés d'assise ou de couchage et les éléments de décoration textile ; les produits textiles d'habillement, les chaussures, le linge de maison neufs et les produits textiles neufs pour la maison ; les jouets ; les articles de sports et de loisir ; les articles de bricolage et de jardin.

* 85 Articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 du code de l'environnement.

* 86 Ce champ est défini par l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014. Ces entreprises doivent notamment poursuivre un but autre que le seul partage des bénéfices, avoir une gouvernance démocratique, et respecter certains principes de gestion, comme le fait de consacrer la majorité des bénéfices à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise.

* 87 Rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique, 25 juin 2025, page 60.

* 88 Article R541-147 du code de l'Environnement.

* 89 refashion.fr/bonus-reparation

* 90 « Performances et gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur », IGF, IGEDD, CGE, juin 2024, page 3.

* 91 Rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique, 25 juin 2025, page 64.

* 92 Réponses de Régions de France au questionnaire du rapporteur spécial.

* 93 Rapport d'information fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable sur l'application de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (Agec), rapporteurs Marta de Cidrac et Jacques Fernique, 25 juin 2025, page 14.

* 94 Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, n° 408425, considérant n° 4.

* 95 Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, n° 408425, considérant n° 2.