- L'ESSENTIEL

- PROGRAMMER, ACCOMPAGNER, INNOVER :

25 CLÉS POUR LE LOGEMENT DES JEUNES

- I. MALGRÉ UN CONTEXTE QUI DEVRAIT

L'ÉRIGER EN PRIORITÉ, LE LOGEMENT DES JEUNES RESTE MAL

APPRÉHENDÉ PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES

- A. IL EST URGENT D'AGIR FACE À DES JEUNES DE

PLUS EN PLUS PRÉCAIRES ET DES LOGEMENTS DE PLUS EN PLUS RARES

- 1. Les jeunes, une population plus précaire

que la moyenne, et qui l'est de plus en plus

- 2. Face à la crise du logement, les jeunes

cumulent des facteurs

de précarité qui les rendent particulièrement vulnérables

- 3. Un défi quantitatif mais aussi

politique : faute d'accéder à l'autonomie au moment voulu,

on reste aujourd'hui « jeune » plus longtemps

qu'hier

- 1. Les jeunes, une population plus précaire

que la moyenne, et qui l'est de plus en plus

- B. LE LOGEMENT DES JEUNES PÂTIT DE SON

POSITIONNEMENT

À L'INTERSECTION DE PLUSIEURS POLITIQUES PUBLIQUES

- C. UNE PRIORITÉ : CRÉER LES

CONDITIONS D'UNE PROGRAMMATION TERRITORIALISÉE DU LOGEMENT DES

JEUNES

- A. IL EST URGENT D'AGIR FACE À DES JEUNES DE

PLUS EN PLUS PRÉCAIRES ET DES LOGEMENTS DE PLUS EN PLUS RARES

- II. ACCOMPAGNER LES JEUNES À LEUR

DÉPART DU DOMICILE PARENTAL GRÂCE À UN LOGEMENT

DÉDIÉ

- A. UN DÉFICIT TROP IMPORTANT DE L'OFFRE

DÉDIÉE

- B. PRODUIRE DAVANTAGE DE LOGEMENTS

DÉDIÉS AUX JEUNES,

EN SOUTENANT LE LOGEMENT ACCOMPAGNÉ DONT LE MODÈLE ÉCONOMIQUE EST FRAGILISÉ

- 1. Entre préservation du pouvoir d'achat

des jeunes et équilibre

des opérations, la délicate équation de la production

de logements en résidences pour les jeunes

- 2. Acteurs clés de l'accompagnement, les

gestionnaires de résidence souffrent d'un modèle

économique fragilisé

- 3. Pour qu'il conserve son rôle de tremplin

vers l'autonomisation des jeunes, le modèle du foyer de jeunes

travailleurs

doit être valorisé

- 1. Entre préservation du pouvoir d'achat

des jeunes et équilibre

- C. FACE À LA GRAVITÉ DE LA

SITUATION, JOUER SUR TOUS LES FRONTS ET SOUTENIR LES INITIATIVES LOCALES VISANT

À DÉVELOPPER

DES SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES

- 1. Certaines solutions, déjà

inscrites dans le droit, gagneraient

à être développées dans la pratique

- 2. Il faut encourager les solutions

« de niche » qui répondent

à des besoins locaux et diversifient les parcours résidentiels

sans « cabaniser »

- 3. L'urgence de loger les saisonniers :

prévenir la concurrence

entre publics

- 1. Certaines solutions, déjà

inscrites dans le droit, gagneraient

- A. UN DÉFICIT TROP IMPORTANT DE L'OFFRE

DÉDIÉE

- III. GARANTIR L'ACCÈS À UN LOGEMENT

AUTONOME POUR SE PROJETER DANS LA VIE

- A. AMÉLIORER L'ACCÈS DES JEUNES

À UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN LOCATION ABORDABLE ET DE

QUALITÉ

- B. AMÉLIORER L'ACCÈS DES JEUNES AU

LOGEMENT SOCIAL

- C. FACILITER L'ACCESSION DES JEUNES À LA

PROPRIÉTÉ

- A. AMÉLIORER L'ACCÈS DES JEUNES

À UNE OFFRE DE LOGEMENTS EN LOCATION ABORDABLE ET DE

QUALITÉ

- I. MALGRÉ UN CONTEXTE QUI DEVRAIT

L'ÉRIGER EN PRIORITÉ, LE LOGEMENT DES JEUNES RESTE MAL

APPRÉHENDÉ PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

N° 29

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des affaires

économiques (1)

sur le logement des

jeunes,

Par Mmes Martine BERTHET, Viviane ARTIGALAS et M. Yves BLEUNVEN,

Sénatrices et Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.

L'ESSENTIEL

Réunie le mercredi 15 octobre 2025, la commission des affaires économiques a adopté le rapport d'information de Viviane Artigalas, Martine Berthet et Yves Bleunven sur le logement des jeunes. De mars à octobre 2025, la mission d'information a mené 18 auditions et entendu 22 administrations, associations, bailleurs sociaux et représentants d'élus locaux.

Les rapporteurs dressent le constat d'une situation économique et sociale alarmante de la jeunesse et identifient deux moments-clés dans le parcours de logement des jeunes sur lesquels agir :

- le départ du domicile parental, avec les études ou l'entrée dans la vie active, qui nécessite un accompagnement au sein d'un logement en résidence dédiée,

- l'accès à un logement autonome, d'abord en tant que locataire puis en tant que propriétaire.

Ils formulent 25 recommandations pour mieux loger les jeunes, qui se résument en trois actions : programmer, accompagner et innover.

I. SE DONNER LES MOYENS D'UNE VÉRITABLE PROGRAMMATION DU LOGEMENT DES JEUNES

A. LOGER LES JEUNES : UNE URGENCE SOCIALE, UN DÉFI POLITIQUE

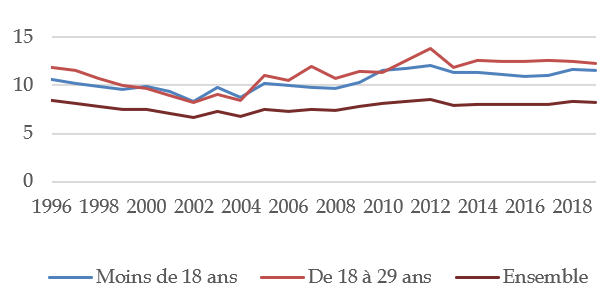

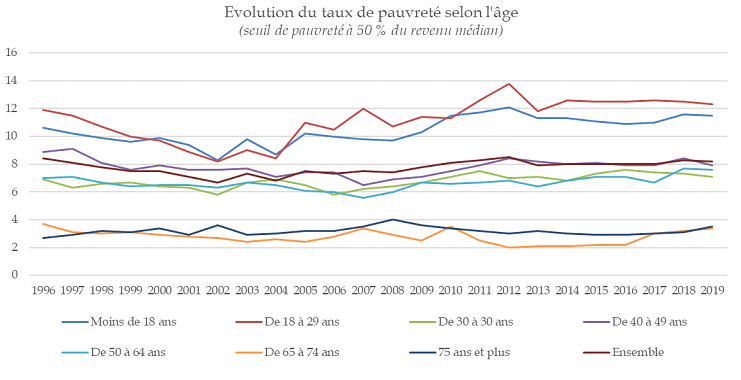

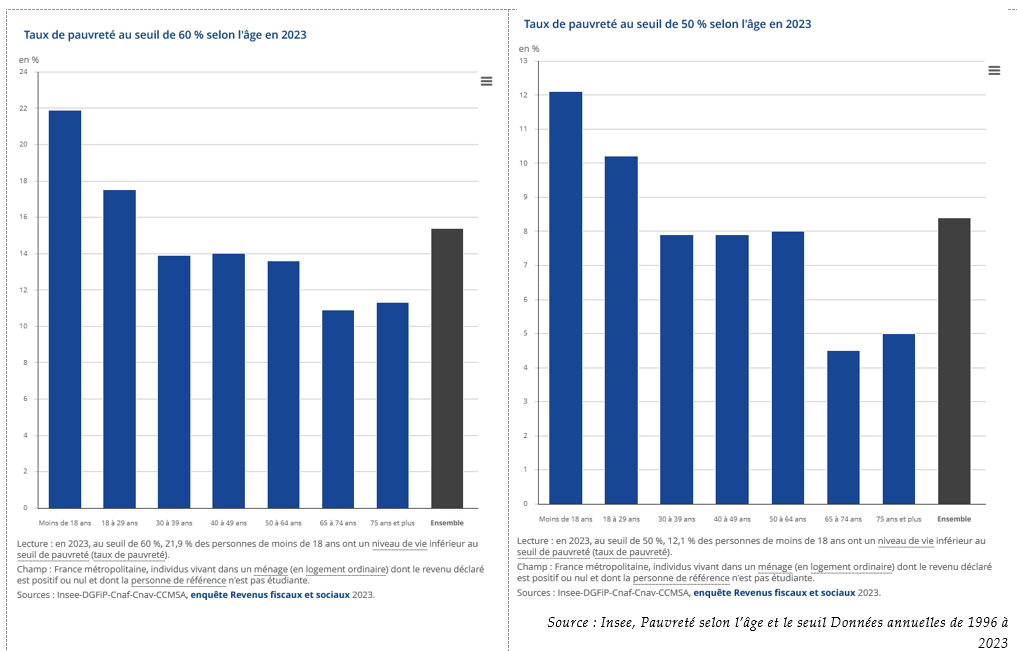

Les jeunes sont la tranche d'âge la plus affectée par la pauvreté et la situation continue de s'aggraver. Entre 2002 et 2019, le taux de pauvreté des jeunes de 18 à 29 ans a augmenté de plus de quatre points. Hormis les moins de 18 ans, aucune autre tranche d'âge n'a connu une telle hausse.

Face à la crise du logement, les jeunes cumulent des « facteurs de précarité » : ils sont à la recherche de logements de petite taille, pour des courtes durées, dans des zones où la demande explose. Sans stabilité professionnelle et parfois sans garantie familiale, ils se heurtent à la concurrence de ménages plus solvables, à laquelle s'ajoute la pression de la location saisonnière.

Loger les jeunes est un enjeu social mais aussi politique majeur. À la faveur du phénomène d'allongement de la jeunesse, documenté par les travaux du sociologue Olivier Galland, on reste « jeune » aujourd'hui plus longtemps qu'hier. La poursuite d'études, le report du mariage, du premier enfant et de l'entrée dans la vie active retardent le départ du domicile parental. Ces facteurs s'ajoutent aux difficultés d'insertion sur le marché du travail. Lorsque ces situations sont subies, elles alimentent un sentiment de déclassement par rapport aux générations précédentes qui ont eu plus de facilités à se loger et peuvent entretenir une jeunesse désabusée, déjà parmi les plus pessimistes d'Europe.

B. UNE POLITIQUE PUBLIQUE CENTRÉE SUR LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS

La jeunesse est aussi un ensemble protéiforme : étudiants, apprentis, alternants, jeunes actifs, demandeurs d'emploi, saisonniers... Certains jeunes cumulent même les statuts, voire effectuent des allers-retours entre l'un et l'autre.

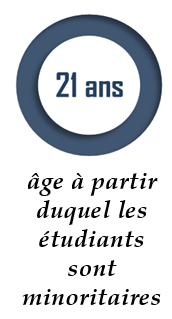

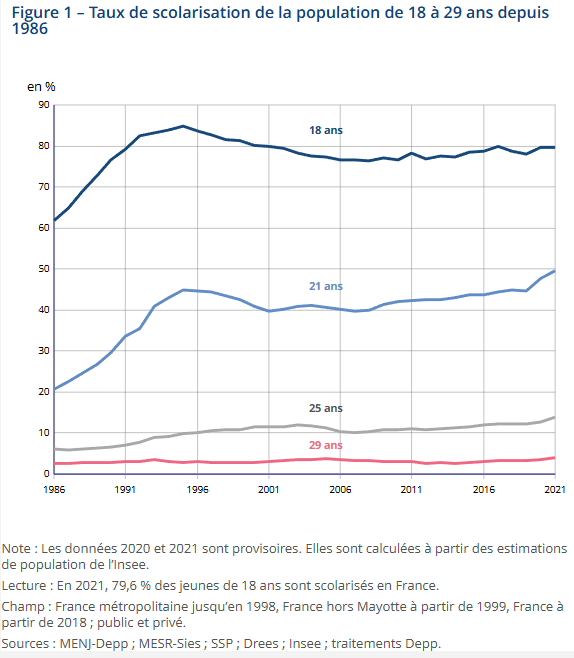

Pourtant, la politique du logement des jeunes est aujourd'hui centrée sur les étudiants. Si les besoins de ce public sont indéniables, il n'est pas légitime de négliger les jeunes actifs : à partir de 21 ans, les jeunes non-étudiants sont majoritaires au sein de la classe d'âge des 18-29 ans !

La segmentation entre les logements « étudiants » et non-étudiants est d'ailleurs de moins en moins tenable face à la porosité des statuts des jeunes. Les rapporteurs recommandent d'en sortir en expérimentant des modèles mixtes tenant compte de l'allègement des frontières entre études et emplois.

C. DÉFINIR UNE PROGRAMMATION DU LOGEMENT POUR TOUS LES JEUNES

Les rapporteurs sont en faveur de la définition d'une véritable programmation territorialisée du logement, pour tous les jeunes, qui intègre non seulement le logement des étudiants mais aussi des jeunes actifs et saisonniers et fixe des objectifs à horizon 2030 pour donner de la visibilité aux acteurs, articulés avec une programmation des aides à la pierre qui doit être, elle aussi, pluriannuelle. Pour ce faire, ils soulignent deux outils indispensables :

- Remédier à la « précarité statistique » dont souffre le logement des jeunes. Le parc mobilisable pour les jeunes reste mal identifié. Les observatoires territoriaux du logement étudiant, mis en place par les collectivités, doivent être valorisés et leur regard étendu au-delà du logement étudiant. Ces outils sont précieux pour orienter les politiques locales de l'habitat et la programmation des aides à la pierre.

- Améliorer la lisibilité de l'offre à destination des jeunes. La politique en faveur du logement des jeunes est fragmentée, ce qui produit un millefeuille d'aides disparates. Dans l'espace numérique, les offres des Crous, bailleurs sociaux, associations et autres plateformes se superposent. La mise en place d'une plateforme unifiée rassemblant l'ensemble des offres de logements à vocation sociale, au-delà du public étudiant comme le proposait une expérimentation sur Beta.gouv, doit être accélérée.

II. ACCOMPAGNER LES JEUNES AU DÉPART DU FOYER FAMILIAL

Le parc dédié aux jeunes les soutient à un moment charnière de leur vie, lorsqu'ils construisent leur autonomie et trouvent leur place dans la société. Mais il est en double difficulté.

A. UNE PÉNURIE DE LOGEMENTS POUR ÉTUDIANTS ET JEUNES ACTIFS

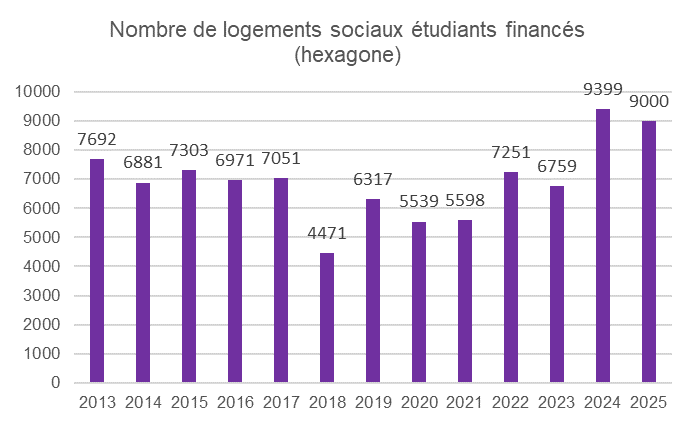

Malgré les ambitions des plans gouvernementaux successifs, nous accumulons un retard considérable. Le plan « 60 000 » de 2017 pour le logement étudiant n'a abouti qu'au financement d'à peine 30 000 places en 2022.

|

Capacités |

Étudiants ayant pu

accéder |

Nombre |

Places en foyers de jeunes travailleurs |

Quant aux jeunes actifs, le plan lancé en janvier 2025 ne fixe aucun objectif spécifique, hormis la création de 15 000 places en résidences-services à loyers intermédiaires, pouvant accueillir des étudiants ou des actifs mais qui sont inaccessibles aux plus précaires.

B. UN MODÈLE ÉCONOMIQUE DES RÉSIDENCES MIS À RUDE ÉPREUVE

· Une équation délicate entre loyers abordables et viabilité économique des projets

Alors que le niveau des loyers des prêts locatifs sociaux (Pls) qui financent les résidences universitaires est peu adapté à la situation des étudiants les plus modestes, les rapporteurs recommandent d'expérimenter la possibilité de financer ces résidences via le prêt locatif à usage social (Plus), au-delà de l'Île-de-France. Dans les territoires d'outre-mer, le niveau de pauvreté étudiante et les coûts de construction élevés plaident pour des expérimentations similaires.

· Un coût du foncier qui vient parfois grever l'équilibre économique des opérations

Pour minorer le poids du foncier dans le loyer versé par les gestionnaires aux propriétaires, les rapporteurs estiment intéressant d'explorer dans certains cas des dispositifs de dissociation du foncier et du bâti comme le bail réel solidaire en faveur des résidences « jeunes » : un office foncier solidaire conserverait la propriété du terrain, tandis qu'un bailleur social louerait le bâti à une association gestionnaire.

· Un modèle économique des gestionnaires mis à mal

La mission d'accompagnement des gestionnaires de résidences fait face à des besoins grandissants, alors que la précarisation des résidents allonge la durée des séjours. Les FJT et les RSJA accueillent aussi des publics très vulnérables dans le cadre du contingent de l'État ou des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance (ASE).

· Le FJT : un modèle à valoriser, véritable tremplin vers l'autonomie des jeunes

Les FJT se distinguent par un accompagnement renforcé, avec en moyenne 7 encadrants pour 100 jeunes. Malgré cette plus-value, ils sont souvent mis en concurrence avec les résidences sociales, du fait de financements et de publics similaires, ce qui les fragilise. Les rapporteurs recommandent de remplacer l'appel à projets, peu adaptés au montage progressif d'un dossier, par un appel à manifestation d'intérêt qui donnerait davantage de souplesse et pourrait venir en appui d'une programmation triennale.

C. ENCOURAGER L'INNOVATION DU TERRAIN POUR LOGER LES JEUNES

L'innovation pour répondre à la pénurie de logements des jeunes ne peut pas venir que d'en haut mais résulter aussi de l'impulsion de collectivités volontaires. Elles connaissent les besoins du terrain et doivent réagir rapidement, par exemple lors de l'arrivée d'une entreprise sur le territoire, pour offrir du « sur-mesure ».

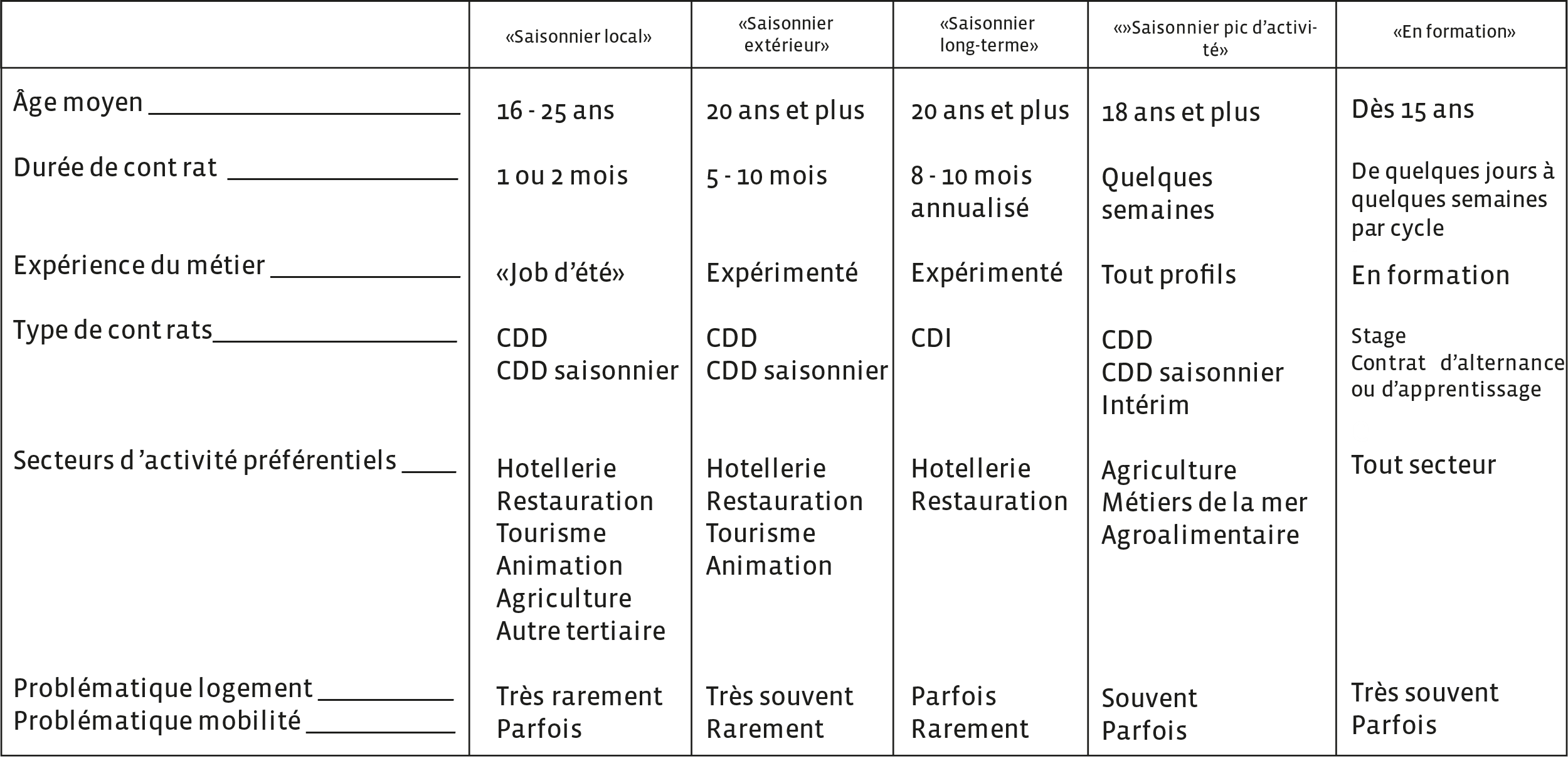

S'agissant du logement des saisonniers, véritable défi pour les territoires touristiques, les rapporteurs appellent à dépasser les solutions temporaires et à prévenir la concurrence entre les publics en favorisant les solutions ad hoc, à l'instar de la résidence à vocation d'emploi adoptée par la commission dès 2024 ou des résidences mixtes, que commencent à développer certains territoires pour accueillir lycéens et saisonniers.

Les acteurs peuvent néanmoins se heurter à un cadre juridique inadapté, frein à l'innovation. C'est le cas par exemple de la mairie de Grand-Champ (Morbihan) qui a créé un village de 30 tiny houses dont 10 sont proposées à la location par l'office public de l'habitat.

- L'implication de la commune a été décisive : compte tenu du faible loyer des tiny houses, l'équilibre financier du projet n'aurait pas pu être atteint sans la mise à disposition gracieuse du foncier au bailleur social.

- En dépit de son utilité sur le territoire, ce projet a nécessité de longues négociations avec l'État et la mise en oeuvre d'une dérogation préfectorale afin que les tiny houses bénéficient de l'agrément de logements locatifs sociaux.

De tels délais sont décourageants, même pour les plus volontaires. Pour ne pas handicaper de futurs projets, les rapporteurs préconisent de consacrer un droit des collectivités de déroger, par convention avec l'État, à certaines normes en matière de logement lorsqu'elles expérimentent des solutions adaptées à leur territoire.

III. GARANTIR L'ACCÈS DES JEUNES À UN LOGEMENT AUTONOME

A. LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES LOCATAIRES

Malgré sa cherté et sa qualité contrastée, le parc locatif privé accueille la majorité des jeunes qui y occupent de petites surfaces, avec des loyers au mètre carré élevés et souvent revalorisés du fait de leur mobilité. Pour lutter contre leur précarisation, les rapporteurs identifient plusieurs leviers :

· Malgré le potentiel d'économies budgétaires qu'elles représentent, ne modifier que d'une « main tremblante » les règles d'attribution et les montants des APL

Les rapporteurs appellent à la prudence : premier outil de solvabilisation des jeunes sur le marché locatif privé, les APL ont fait l'objet de plusieurs réformes depuis 2017 qui ont été sources d'économies budgétaires mais ont dégradé le pouvoir d'achat des jeunes.

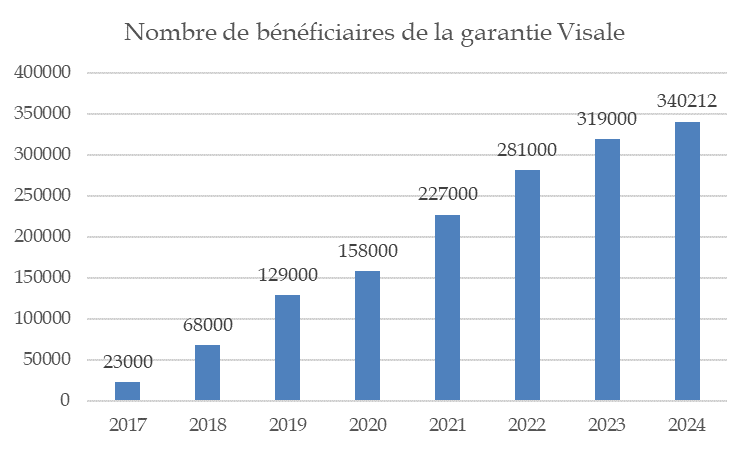

· Accompagner la dynamique de développement de la garantie Visale par une communication accrue auprès des bailleurs

La garantie Visale joue un rôle clé alors que les jeunes ne disposent bien souvent ni de stabilité professionnelle ni de garantie familiale. Malheureusement, encore trop de propriétaires lui préfèrent une caution familiale, pourtant moins sécurisante. Les rapporteurs recommandent de renforcer la communication sur Visale pour accompagner son développement dynamique.

· Évaluer l'expérimentation d'encadrement des loyers d'ici 2026

Avant d'envisager toute modification de ce dispositif facultatif et territorialisé, les rapporteurs rappellent la nécessité d'une évaluation, d'ici mai 2026, qui devra inclure une attention particulière pour l'effet de l'encadrement sur les jeunes et pour le lien entre l'encadrement des loyers et le développement de contournements, comme les baux civils ou encore le coliving.

· Lutter contre le dévoiement des baux mobilité en faveur de la location saisonnière

Le bail mobilité est parfois détourné de son objet pour permettre aux propriétaires de libérer leur logement en vue d'une location estivale. De nombreux jeunes actifs se retrouvent alors sans solution, contraints de dormir dans leur voiture ou au sein de colocations surpeuplées. Les rapporteurs souhaitent donc rendre possible, pour les collectivités volontaires, la création d'un régime de déclaration des baux mobilité, car cette pratique est mal documentée.

· Prendre en compte les contraintes des apprentis et des alternants

La double localisation entre centre de formation et entreprise oblige souvent les alternants et les apprentis à louer un second logement. Dans ce cas, ils sont soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. C'est une règle pénalisante et injuste pour un public déjà fragile que les rapporteurs souhaitent faire cesser.

B. PERMETTRE AUX JEUNES DE MIEUX S'INSÉRER DANS LE PARC SOCIAL

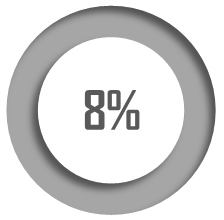

Les jeunes sont de moins en moins représentés dans le parc social : entre 1984 et 2013, la part des moins de 30 ans parmi les locataires est passée de 24 % à 8 % du fait du vieillissement de la population et d'une rotation faible du parc.

De plus, les règles de priorisation, qui valorisent l'ancienneté et les familles, sont inadaptées aux jeunes. Leur mobilité ainsi que leurs besoins à court terme s'accordent mal avec les délais d'attribution. Pour lutter contre une forme de « non-recours » des jeunes au logement social, les rapporteurs estiment important d'inscrire la demande d'un logement social dans un « moment de la vie », d'évaluer les effets de la cotation sur la demande des jeunes et d'améliorer leur prise en compte dans les conventions intercommunales d'attribution.

L'offre de logements sociaux doit aussi être davantage adaptée aux besoins des jeunes. Le parc social compte peu de petits logements et ils sont extrêmement demandés. Les objectifs du Fnap prévoient l'orientation de la moitié de la production vers ces petits logements, mais il faut agir en amont, en développant un modèle économique pour ces logements dont le loyer au mètre carré ne permet pas d'équilibrer l'opération.

Pour donner des marges de manoeuvre aux bailleurs sociaux, les rapporteurs recommandent d'exonérer les résidences universitaires de la RLS, en contrepartie d'engagements.

Les résidences en gestion déléguée n'y sont pas soumises : cela pénalise les bailleurs qui ont développé une gestion locative destinée aux étudiants !

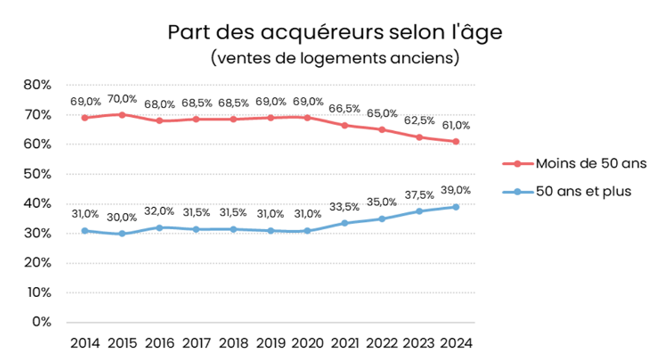

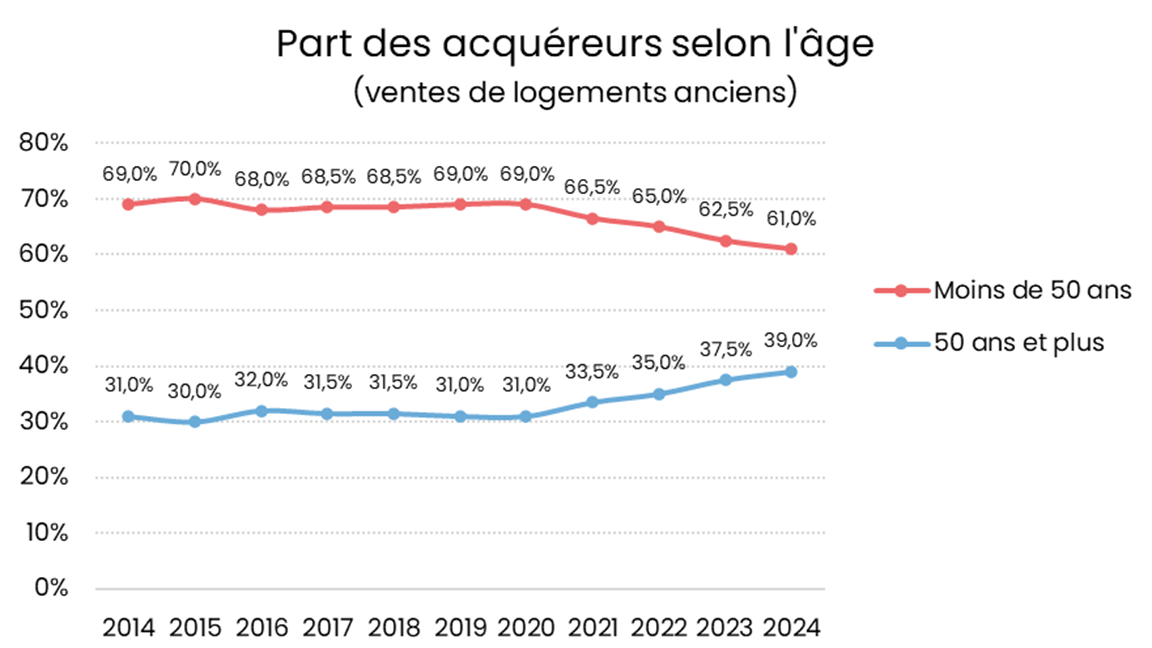

C. DÉVELOPPER L'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ DES JEUNES

Longtemps facilitée par des taux favorables, la propriété est de plus en plus l'apanage des plus aisés et des plus âgés. Les plus de 50 ans représentent aujourd'hui près de 40 % des achats dans l'ancien contre 30 % en 2015 ! Pourtant, les jeunes ne sont pas moins attirés que leurs aînés par la propriété : c'est toujours une aspiration forte, synonyme de stabilité, d'ancrage et de réussite sociale.

Les rapporteurs souhaitent que soit menée une réflexion pour soutenir de manière ciblée l'accession à la propriété des jeunes générations, en associant, sur le modèle de pays du nord de l'Europe, un encouragement à l'épargne et des bonifications de taux d'intérêt afin d'assurer une action contracyclique.

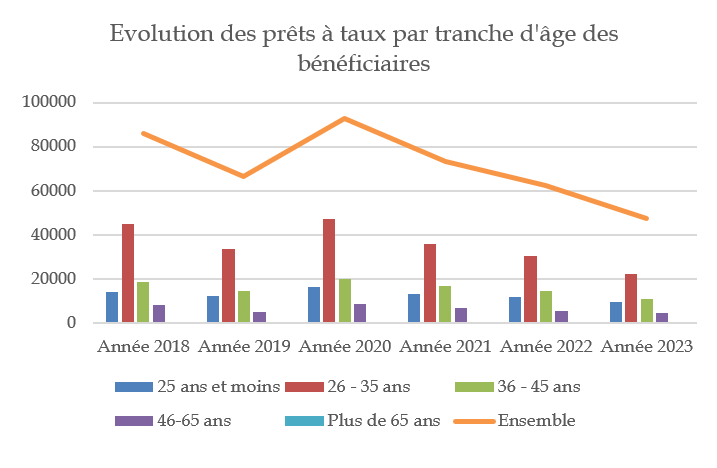

Les rapporteurs recommandent de proroger la généralisation du PTZ dans le neuf au-delà de 2027 afin de pouvoir observer ses effets sur les jeunes primo-accédants : déjà en 2024, les moins de 35 ans représentaient 68 % des bénéficiaires du PTZ.

Il faut aussi soutenir le développement du bail réel solidaire (BRS). Or la réussite des opérations tient souvent de politiques volontaristes d'élus locaux et d'une culture locale de l'accession sociale à la propriété. Les rapporteurs souhaitent donc encourager l'inscription d'un volet « accession sociale » à la propriété au sein des programmes locaux de l'habitat.

Accompagner le développement du BRS signifie aussi anticiper les parcours résidentiels. Afin d'éviter un goulet d'étranglement à la revente des BRS, les rapporteurs recommandent donc d'ouvrir le PTZ aux reventes de logements acquis via un BRS.

PROGRAMMER, ACCOMPAGNER, INNOVER :

25 CLÉS

POUR LE LOGEMENT DES JEUNES

Les rapporteurs ont retenu une acception volontairement large de la notion de public « jeune », afin d'inclure dans leurs travaux aussi bien les mineurs apprentis que les jeunes actifs ou les ménages primo-accédants. Le présent rapport considère donc comme « jeunes » les personnes âgées de 16 à 29 ans, tout en accordant, à certains moments, une attention particulière à la tranche d'âge des 18-25 ans.

En revanche, demeurent hors du champ du rapport les besoins en accompagnement social spécifiques de certains publics vulnérables (jeunes en situation de handicap, jeunes de l'aide sociale à l'enfance, jeunes délinquants, mineurs non accompagnés, etc.), qui ne relèvent pas de la compétence de la commission des affaires économiques.

I. MALGRÉ UN CONTEXTE QUI DEVRAIT L'ÉRIGER EN PRIORITÉ, LE LOGEMENT DES JEUNES RESTE MAL APPRÉHENDÉ PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES

A. IL EST URGENT D'AGIR FACE À DES JEUNES DE PLUS EN PLUS PRÉCAIRES ET DES LOGEMENTS DE PLUS EN PLUS RARES

1. Les jeunes, une population plus précaire que la moyenne, et qui l'est de plus en plus

La situation économique et sociale des jeunes est alarmante. Toutes les auditions menées par les rapporteurs l'ont rappelé. Cette situation n'est malheureusement pas nouvelle : de nombreux rapports publiés depuis 2021 ont alerté sur la précarisation grandissante des jeunes, tout particulièrement vis-à-vis du logement, à l'instar du rapport du Conseil d'orientation de la jeunesse et du Conseil national de l'habitat, intitulé « Logement des jeunes, une urgence sociale »1(*). Tous font le même constat : les jeunes représentent la tranche d'âge la plus affectée par la pauvreté et cet écart avec la population générale ne fait que se creuser sur une tendance longue, malgré une relative amélioration de la situation après sa forte dégradation lors de la crise Covid-19.

Peut-être plus encore que son niveau, c'est l'augmentation de la précarité des jeunes qui inquiète. Entre 2002 et 2019, leur taux de pauvreté, calculé avec un seuil à 50 % du revenu médian, a augmenté de plus de 4 points2(*) : hormis les moins de 18 ans, aucune autre tranche d'âge n'a connu

d'augmentation équivalente de son taux de pauvreté.

Source : Observatoire des inégalités, d'après l'Insee

Avec un seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian, environ 1,3 million de jeunes, soit 16,4 % des 18-29 ans étaient pauvres en 2021 : leur taux de pauvreté était déjà de deux points supérieur à celui de la population générale qui s'élevait à 14,5 %. En 2023, il atteignait 17,5 %, soit plus de deux points au-dessus du taux de l'ensemble de la population (15,4 %).

Quel que soit le seuil de pauvreté monétaire retenu, les moins de 29 ans sont les touchés.

La précarité touche tous les publics jeunes, qu'ils soient étudiants, jeunes actifs ou en formation.

Malgré la diversité de leurs situations, les étudiants représentent une population fortement touchée par la précarité : en moyenne, leurs ressources - issues des salaires, des aides de la famille et des aides publiques - s'élèvent à 1 129 € par mois. Pour les 44 % des étudiants qui déclarent exercer une activité rémunérée pendant l'année universitaire, ce qui inclut les étudiants suivant une formation en apprentissage, le revenu moyen déclaré s'élève à 835 €. Près de 60 % d'entre eux estiment cette activité « indispensable pour vivre » et subvenir à leurs besoins3(*).

La précarisation des jeunes touche aussi les actifs. Selon l'observatoire des inégalités, en trente ans, la part de jeunes diplômés depuis moins de cinq ans occupant un emploi précaire est passée de 13 % à 22 %4(*).

Enfin, quelque 1,6 million de jeunes entre 15 et 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation5(*). Couramment désignés par le terme « Neet »6(*), ces jeunes en décrochage représentent 13,9 % de leur tranche d'âge. Malgré une forte hétérogénéité, ils se caractérisent par de faibles ressources : en moyenne 6 130 € annuels contre 13 630 € pour les actifs et 8 240 € pour les étudiants.

2. Face à la crise du logement, les jeunes cumulent

des facteurs

de précarité qui les rendent

particulièrement vulnérables

La crise du logement, qui s'est aggravée depuis 2022, touche tous les secteurs du logement, qu'il s'agisse du neuf ou de l'ancien, du parc privé ou du parc social. Pour l'ensemble des ménages, le logement est le premier poste de dépenses, loin devant l'alimentation ou les transports : il représente 27,3 % de leurs dépenses de consommation contre 15,9 % pour l'alimentation ou 12,9 % pour les transports en 20237(*).

Pour les jeunes, qui sont structurellement sensibles à l'égard du logement, l'impact de cette crise est décuplé.

Alors qu'ils sont déjà plus précaires que le reste de la population, les jeunes ont des contraintes spécifiques qui restreignent de fait l'offre de logements à leur disposition et augmentent leur exposition à la concurrence de publics plus stables et plus solvables mais aussi, dans les territoires touristiques, de la clientèle de la location meublée. Besoin de proximité géographique avec un lieu d'enseignement ou de formation en apprentissage, souvent en zone tendue, absence de flexibilité sur la date d'emménagement, durée de location souvent courte, demande d'un logement de petite surface, souvent meublé... : ces contraintes sont autant de « facteurs de précarité », qui contribuent à augmenter la dépense dédiée au logement et réduire la qualité de ce dernier.

Dès lors, le poids du logement dans les revenus des jeunes est encore plus marqué que pour le reste de la population. Une fois retranchées les aides au logement, on estime que le « taux d'effort net » des jeunes à l'égard du logement s'élevait à 22 % pour les 18-25 ans et à 18,5 % pour les 25-29 ans, contre 10,3 % pour la population générale en 20068(*).

Depuis 20 ans, le taux d'effort net de l'ensemble de la population a augmenté, passant de 18,3 % en 2013 à 20,5 % en 2022. Il est près de trois fois plus important pour les locataires du secteur libre - à 28,2 % - que pour les propriétaires non-accédant - à 10,1 %. Or les jeunes se logent à 70 % sur le marché locatif privé. Même dans le parc social, ce taux d'effort net atteint 24,6 % en 20229(*).

Les jeunes sont plus affectés que l'ensemble de la population par le mal-logement. Qu'il s'agisse d'un logement trop petit, en situation de surpeuplement, de médiocre qualité ou d'une passoire énergétique, la Fondation pour le logement des défavorisés (ancienne Fondation Abbé Pierre) démontrait dès 201310(*) que les jeunes étaient les premières victimes du mal-logement : parmi les 18-28 ans ne vivant pas chez leurs parents, ils étaient près de 30 % à vivre dans un logement trop petit contre 16 % dans l'ensemble de la population, et près de 30 % à avoir des difficultés à se chauffer contre 24 % dans l'ensemble de la population. Une étude menée à l'échelle européenne en 202011(*) confirme ce constat : en 2019, près d'un quart des 15-29 ans vivait en surpeuplement, contre 15 % pour le reste de la population.

Les chiffres du mal-logement des jeunes masquent une réalité de plus en plus prégnante : celles de jeunes contraints de demeurer au sein du domicile familial faute de solution alternative mais aussi celle des quelque 600 000 personnes hébergées chez des tiers à d'autres titres, qui sont 80 000 de plus qu'en 2013. Dans ces cas, l'hébergement chez les parents ou les tiers est certes une soupape de sécurité mais il invisibilise les difficultés de logement.

En outre, au départ du domicile familial, nombre de jeunes se tournent vers le parc privé non pas pour accéder, enfin, à un logement autonome, mais par défaut, parce qu'ils n'ont pas pu obtenir de logement dédié en résidence jeunes. Ils se tournent alors vers les logements les plus abordables possible, parfois en colocation.

La colocation dans le parc privé, une

solution pour de nombreux jeunes

qui demeure onéreuse et n'est pas

toujours voulue

Il n'existe pas de recensement précis de la colocation dans le parc privé. L'Insee recense les « ménages complexes », dont font partie les colocations. Ils sont estimés à 1,2 million en 2019 soit 3,9 % du total des ménages. En 2022, le loyer moyen en colocation était de 439 € charges comprises contre 556 € pour un studio. Cette moyenne cache évidemment de grandes disparités en fonction des secteurs. En province, le loyer moyen en colocation est de 394 € contre 804 € à Paris. Majoritairement étudiante, la colocation attire surtout des jeunes de moins de 30 ans, qui représentent 80 % des demandeurs. L'âge moyen des demandeurs, à 27 ans, est en augmentation constante depuis 10 ans.

Sources : Insee, La carte des colocs, USH

Loin d'être limitées aux zones tendues, les difficultés n'épargnent pas les jeunes ruraux et frappent lourdement les jeunes ultramarins.

Comme relevé par la mission de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) sur la pauvreté en milieu rural12(*) : « le sujet du logement est apparu comme un sujet de préoccupation important pour les jeunes qui évoquent notamment l'insalubrité, ses effets sur les conditions de vie (froid, santé, etc.) et la facture énergétique qui pèse sur les budgets ». « Face à ces difficultés, les acteurs notent, particulièrement dans les territoires ruraux, la montée de phénomènes de cabanisation, qui vont de la simple voiture, à l'aménagement de caravanes, yourtes, chalets, notamment dans des régions où les jeunes parviennent à obtenir un emploi mais sans pouvoir se loger. ».

Les spécificités des territoires ultramarins contribuent également à décupler les difficultés des jeunes à se loger. Ces territoires, exposés à des conditions météorologiques parfois extrêmes et à des aléas climatiques, souffrent de la pénurie de logements et de logements indignes. Parmi les jeunes ultramarins interrogés lors de la récente consultation du Conseil d'orientation de la jeunesse, 43 % indiquent avoir rencontré des difficultés d'accès au logement sur leur territoire dont 39 % en raison du coût du logement, plus de 31 % en raison de difficultés d'accès à un logement social et 28 % en raison du manque d'offre de logement13(*).

Quant aux quelque 40 000 étudiants ultramarins qui viennent s'installer chaque année dans l'hexagone, ils rencontrent des difficultés d'accès au logement accrues par l'éloignement alors que leur mobilité étudiante est pourtant décisive pour leur formation, leur insertion et le développement des compétences en outre-mer.

Enfin, l'accès des jeunes à la propriété est structurellement délicat : leur taux de pauvreté et la part que représentent le logement, l'alimentation et les transports dans leur revenu ne leur permettent pas d'épargner suffisamment pour se constituer un apport. Cet accès est d'autant plus complexe en période de taux d'intérêt élevés qui renchérissent le coût de l'emprunt.

3. Un défi quantitatif mais aussi politique : faute d'accéder à l'autonomie au moment voulu, on reste aujourd'hui « jeune » plus longtemps qu'hier

L'importance démographique des jeunes ne baisse pas. En 2025, la classe d'âge des 15 à 29 ans compte 12,1 millions de jeunes, soit 165 000 jeunes de plus qu'en 2010. L'accroissement du nombre d'inscrits dans l'enseignement supérieur depuis les années 1960 renforce cette pression démographique. La population étudiante a augmenté de 6 % entre 2020 et 202414(*).

Certes, du fait du vieillissement de la population, le poids des jeunes dans la population française tend à s'amoindrir. La part des jeunes dans la population française a légèrement reculé depuis une vingtaine d'années : de 20,3 % en 1999, elle est passée à 18,5 % en 2010 puis à 17,8 % en 2015 pour atteindre 17,7 % en 2025 selon l'Insee15(*). La part des jeunes dans la population devrait s'infléchir à horizon 2050 pour atteindre 15,7 %.

Mais on reste « jeune » de plus en plus longtemps. Au-delà des projections démographiques, le phénomène d'« allongement de la jeunesse » est documenté par les travaux du sociologue Olivier Galland : entrée plus précoce dans l'adolescence, prolongement des études, report de l'âge du mariage et du premier enfant et décohabitation tardive du domicile parental sont autant de phénomènes qui tendent à retarder le passage à l'âge adulte et ainsi à élargir le spectre de la population des « jeunes » - c'est d'ailleurs pour cette raison que les rapporteurs ont choisi de prendre en compte les jeunes de 18, voire de 16, à 29 ans.

En 2020, on se marie en moyenne pour la première fois à 33,1 ans pour les hommes et 31,5 ans pour les femmes, des âges en augmentations respectives de 3,6 ans et de 4,1 ans depuis 1996. L'âge moyen à la naissance du premier enfant (28,9 ans en 2020) a aussi connu une hausse de 4,7 ans depuis 1967.

Ces facteurs qui s'ajoutent aux difficultés d'insertion sur le marché du travail ont eu pour effet de reporter l'âge de départ du domicile parental : en 1973, les 25-29 ans n'étaient que 13,8 % à habiter chez leurs parents, tandis qu'ils sont 20,5 % en 2013. Les données de l'Insee montrent clairement une corrélation entre l'évolution du taux de cohabitation des jeunes et celle du taux de chômage des jeunes. Plus il est difficile de s'insérer sur le marché du travail, plus il est difficile d'accéder à un logement indépendant. En 2022, les jeunes « décohabitent » en moyenne à 23,4 ans.

Aujourd'hui, près de 5 millions d'adultes vivent chez leurs parents. Ce phénomène des « Tanguy », terme popularisé par la comédie d'Étienne Chatiliez est symptomatique de la crise du logement et de ses effets sur les jeunes adultes. Lorsque cette situation s'éternise, elle est un frein majeur à l'autonomie, notamment pour ceux qui ne sont plus étudiants et de surcroît, en couple. Entre 2013 et 2020, le nombre de jeunes concernés a augmenté de 250 000 pour atteindre 4,9 millions dont 2,4 millions d'étudiants mais aussi 1,3 million de personnes en emploi et 600 000 personnes au chômage16(*).

Lorsque ces situations sont subies, leurs conséquences sociales et politiques ne doivent pas être sous-estimées.

Comment se projeter dans la vie lorsqu'on ne parvient pas à accéder à un logement autonome ? Le logement conditionne l'accès à l'emploi et comme le rappelle l'Institut Montaigne, « les problématiques de mobilité sont parmi les premiers facteurs explicatifs du chômage, notamment chez les jeunes17(*) ».

Les difficultés d'accès au logement des jeunes d'aujourd'hui peuvent en outre alimenter un sentiment de déclassement par rapport aux générations précédentes qui ont pu se loger plus facilement, alors que les jeunes Français sont déjà parmi les plus pessimistes d'Europe18(*).

Au-delà de la comparaison avec les générations précédentes, l'accès au logement autonome est un signe de réussite sociale. Les travaux de la sociologue Pascale Dietrich Ragon, chercheuse à l'Ined, mettent en exergue les motivations à décohabiter des jeunes issus des classes populaires, entre nécessaire réduction des temps de transports d'un côté, et ancrage dans un milieu plus valorisé socialement de l'autre : « ceux qui vivent dans des quartiers disqualifiés aspirent à les mettre à distance afin de favoriser leur réussite sociale19(*) ». Dès lors, selon la sociologue, « quitter le foyer familial au moment de s'engager dans l'enseignement supérieur est vécu comme un facteur de réussite20(*) ».

B. LE LOGEMENT DES JEUNES PÂTIT DE SON

POSITIONNEMENT

À L'INTERSECTION DE PLUSIEURS POLITIQUES PUBLIQUES

1. Le logement des jeunes souffre d'un manque

de vision

stratégique et d'un déficit de pilotage

L'action publique en faveur du logement des jeunes n'est pas pilotée par une seule autorité politique identifiée. Elle s'inscrit dans un cadre nécessairement interministériel associant les ministères du logement, du travail et de l'emploi, de l'économie, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ou encore de la santé. Chaque segment de politique publique répond aux besoins d'un champ du logement des jeunes (étudiant, saisonniers, agents publics, jeunes vulnérables), sans vision d'ensemble systématique.

Cette dissémination conduit à un « soutien fragmenté » des pouvoirs publics au logement des jeunes. La Cour des comptes le dénonce dans le volet de son rapport public annuel consacré à l'accès au logement des jeunes : « la question du logement des jeunes est compartimentée en différents silos administratifs ; elle est intégrée à des objectifs plus larges ou, au contraire, ne cible que des publics spécifiques21(*) ».

Le logement des jeunes est souvent inscrit dans le cadre d'autres politiques publiques, comme celle en faveur de l'insertion sociale ou professionnelle, de l'emploi ou de lutte contre la pauvreté, ce qui émiette les démarches en faveur des jeunes précaires, des jeunes actifs, des jeunes étudiants ou encore d'autres statuts.

Plus précisément, la délégation interministérielle à la jeunesse, à l'éducation populaire et à la vie associative (Djepva), que les rapporteurs ont auditionnée, a indiqué qu'elle ne pilotait « pas de dispositif ni de programme concernant le logement des jeunes, ce sujet relevant d'autres départements ministériels [...] et des collectivités territoriales. » Néanmoins, elle « participe depuis 2014 au sein des principales instances interministérielles au suivi de ces politiques en portant les demandes faites par les jeunes en matière de logement et leur souhait d'être associés à la co-construction des politiques publiques qui les concernent22(*). »

En l'absence de politique ès qualités, cette « fragmentation des actions publiques » a des conséquences en matière de suivi budgétaire. Dans le rapport précité, la Cour des comptes déplore la difficulté de recenser et de synthétiser les coûts des politiques publiques en faveur des jeunes : « Les financements dépendent de différents acteurs, dans des configurations variables selon les territoires, et sont souvent intégrés dans des enveloppes plus globales. Lorsqu'elles relèvent de la politique du logement, ces enveloppes ne détaillent pas le budget consacré aux jeunes. A contrario, celles de la politique de la jeunesse ou de la lutte contre la pauvreté ne détaillent pas les financements destinés au logement. Certains financements sont pérennes et d'autre liés à des appels à projets. Dans ce contexte, les pouvoirs publics sont dans l'incapacité d'estimer les synergies existantes ou l'efficacité des actions menées. »

Il existe un document de politique transversale en faveur de la jeunesse annexé au projet de loi de finances, dit « orange » budgétaire. Néanmoins, les crédits des politiques en faveur du logement bénéficiant spécifiquement à la jeunesse ne peuvent pas toujours être distingués. C'est le cas par exemple des dispositifs suivants, qui déploient une action en faveur des jeunes qui dépasse le seul champ du logement :

- le dispositif « Un chez-soi d'abord jeunes » (220 places en 2023, perspective de 600 places en 2028) ;

- le dispositif Accès au logement et à l'emploi des jeunes (119 jeunes en bidonvilles bénéficiaires depuis 2020) ;

- le volet logement du Contrat engagement « jeunes en rupture » qui s'adresse aux jeunes sans revenu et éloignés du service public de l'emploi, et qui cumulent certaines difficultés.

D'autres dispositifs d'aides indirectes, comme celles liées au logement versées par les Centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Crous) ne sont pas non plus détaillées.

En revanche, en matière d'APL, des mesures sont spécifiquement applicables aux jeunes - par exemple pour tenir compte des étudiants boursiers : les crédits bénéficiant spécifiquement aux jeunes s'élevaient à 2,782 milliards d'euros au sein du projet de loi de finances pour 2025.

2. Une politique publique centrée sur les étudiants malgré la porosité grandissante des statuts des jeunes

La focale des politiques publiques en faveur du logement étudiant, qui répond à des besoins évidents, tend à occulter les jeunes non-étudiants.

Les étudiants forment un sous-ensemble de la population doté d'une organisation structurée, notamment grâce à leurs syndicats qui leur confèrent une visibilité politique. Leurs difficultés d'accès au logement, mises en exergue à chaque rentrée universitaire et décuplées par une multiplication par six du nombre d'étudiants depuis les années 1960, ont justifié la construction progressive d'une politique publique identifiée, avec un parc immobilier spécifique, un opérateur principal, le Crous, et des aides spécifiques, formant, pour reprendre l'expression de la Cour des comptes, « une véritable sous-catégorie de la politique du logement23(*) ».

Pourtant, à partir de 21 ans, on compte davantage de jeunes non-étudiants que de jeunes étudiants.

Source : Portrait social de la France, Insee, édition 2023

En outre, les statuts des jeunes sont multiples et de plus en plus mouvants : jeunes en apprentissage, en professionnalisation, en contrat « éducation jeunes » (CEJ), stagiaires en formation professionnelle, demandeurs d'emploi, jeunes en parcours d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (Pacea), étudiants, étudiants salariés, jeunes « Neet », jeunes effectuant des allers-retours de l'un vers l'autre statut, jeunes occupant un emploi saisonnier... Les frontières sont de plus en plus floues entre jeunes étudiants et jeunes actifs.

Le lancement du plan national pour le logement étudiant en septembre dernier est révélateur de ce ciblage essentiellement estudiantin. Il vise à atteindre, d'ici 2027, l'objectif de production de 30 000 nouvelles places en logements étudiants à vocation sociale et de 15 000 logements locatifs intermédiaires, sous forme de résidences-services. Bien que ces dernières puissent être mobilisées en faveur des étudiants comme des jeunes actifs, ce plan se concentre tout particulièrement sur les étudiants, à la fois au niveau des outils mobilisés et de ses modalités de pilotage.

Pour les rapporteurs, les jeunes actifs devraient être systématiquement intégrés au sein des objectifs et plans nationaux en faveur du logement des jeunes afin de mieux tenir compte de la porosité des statuts étudiants et de la majorité de non-étudiants au sein des jeunes dès 21 ans.

3. Le logement des jeunes souffre d'une « précarité statistique »

Pour reprendre l'expression de la Fondation sur le logement des défavorisés, le logement des jeunes fait l'objet d'une « précarité statistique » : de nombreux paramètres importants pour certaines études ne font l'objet d'aucun suivi ou alors de retards de l'administration, contribuant à invisibiliser des phénomènes inquiétants - tels que celui des « Tanguy », mentionnés plus haut. Au cours de leurs auditions, les rapporteurs ont constaté le manque de données harmonisées dont disposent les différents acteurs sur le logement des jeunes.

Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) déplore par exemple le manque de données harmonisées entre services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO) de différents départements, qui ne permet pas d'analyser les besoins à l'échelle régionale24(*).

Au-delà, la connaissance du parc de logements mobilisables au profit des jeunes est lacunaire :

- environ 70 % des jeunes se logent dans le parc « diffus » - c'est-à-dire le parc locatif privé, qui ne leur est pas dédié ;

- les résidences sociales dédiées aux jeunes actifs ne font pas l'objet d'un agrément spécifique permettant de les distinguer, ce qui fragilise les données concernant le nombre de lits disponibles à destination des jeunes ;

- les données concernant les foyers de jeunes travailleurs (FJT), gérés par des tiers associatifs, sont, elles aussi, difficiles à fiabiliser et incomplètes dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;

- le ministère du logement ne dispose pas de données affinées sur l'accès des jeunes à différents dispositifs qui les concernent pourtant au premier chef, étant réservés aux primo-accédants, tels que les prêts à taux zéro ou le dispositif du bail réel solidaire ;

- le recensement des logements utiles aux saisonniers est lui aussi quasi inexistant, comme le rappelle la Cour des comptes25(*).

C. UNE PRIORITÉ : CRÉER LES CONDITIONS D'UNE PROGRAMMATION TERRITORIALISÉE DU LOGEMENT DES JEUNES

La segmentation des politiques publiques en faveur du logement des jeunes se traduit aussi par des données incomplètes et une capacité de projection et d'évaluation des besoins lacunaire.

1. Le logement des jeunes doit faire l'objet d'une programmation pluriannuelle et territorialisée

Il n'existe aucun dispositif national d'identification, d'évaluation et de planification exhaustif des besoins en logements des jeunes. Seuls les programmes locaux de l'habitat (PLH) prennent en compte cette dimension. Or tous les territoires ne sont pas dotés d'un PLH.

Les programmes locaux de l'habitat

Le PLH est un document de planification locale qui a vocation à couvrir l'ensemble des segments du parc de logements ainsi que l'ensemble des publics spécifiques parmi lesquels figurent explicitement les étudiants et les jeunes.

Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le PLH indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements et en hébergement du territoire, en précisant les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants. Ce n'est qu'au niveau réglementaire, depuis un décret du 30 décembre 2009, que les jeunes dans leur globalité sont pris en compte dans les PLH : l'article R. 302-1-1 prévoit un diagnostic de la situation locale à l'égard du logement, comprenant une « estimation quantitative et qualitative des besoins liés aux logements des étudiants et des besoins en logements des jeunes ».

L'absence de consensus national sur l'ampleur des besoins en logement des jeunes freine l'élaboration d'une stratégie cohérente et coordonnée en matière de production. Au-delà des seuls logements étudiants ou jeunes actifs en résidences, le déficit de logements mobilisable en faveur des jeunes, y compris des saisonniers, doit être mieux documenté. Si la planification relève de l'échelon local, l'évaluation du déficit et la réalisation de projections à l'échelle pluriannuelle doivent nécessairement être réalisées au niveau national.

Le plan lancé en 2025 en faveur du logement étudiant a impulsé une nouvelle dynamique de programmation, bienvenue mais limitée à un seul segment du public jeune. Lors de sa déclaration de politique générale en janvier 2025, le Premier ministre a annoncé un objectif de 45 000 logements étudiants abordables d'ici 2027 et a déclaré le logement étudiant « Politique prioritaire du Gouvernement » (PIG).

L'atteinte de cet objectif repose sur le financement de 10 000 logements sociaux étudiants et de 5 000 logements intermédiaires par an. En matière de logement social, l'objectif inclut donc 1 000 logements financés supplémentaires par rapport aux objectifs fixés par la programmation annuelle des aides à la pierre arrêtée par le conseil d'administration du Fonds national des aides à la pierre (Fnap) fin 2024. Les rapporteurs invitent l'État ainsi que les bailleurs sociaux à veiller à l'articulation entre les objectifs du plan et la programmation des aides à la pierre, grâce à une visibilité pluriannuelle sur les crédits du Fnap, comme le recommande le rapport de la commission des finances du Sénat de l'été 202526(*).

Ces objectifs sont territorialisés. Par une circulaire du 25 août, le Premier ministre demande aux préfets et aux recteurs de régions d'élaborer des feuilles de route régionales de relance de la production de logements étudiants qui constituent, à compter du 30 septembre 2025, la feuille de route opérationnelle des acteurs locaux pour atteindre les objectifs.

Pour ce faire, la circulaire demande la mise en place de comités de pilotage régionaux réunissant au moins deux fois par an les principaux acteurs concernés : établissements publics d'enseignement supérieur, Crous, établissements publics d'aménagement et établissements publics fonciers, collectivités, bailleurs, promoteurs privés, Banque des territoires...

À ce sujet, les rapporteurs soulignent que des initiatives conduites en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes ou en Île-de-France ont permis de créer des instances dédiées au suivi des besoins et de la programmation du logement des jeunes, au-delà des seuls étudiants, regroupant services de l'État, collectivités, bailleurs sociaux, Action logement, Banque des territoires, Crous, université, observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE) et associations. Elles doivent être généralisées.

Pour assurer le suivi de ces plans régionaux, opérationnels à compter du 30 septembre 2025, une vision à l'échelle nationale est nécessaire, à l'instar de ce qui a été organisé pour assurer le contrôle et le suivi des objectifs issus de la loi SRU pour le logement social.

Recommandation n° 1 : Approfondir la dynamique actuelle pour définir une véritable programmation territorialisée du logement pour tous les jeunes :

- étendre le plan national « logement étudiants » au logement des jeunes actifs en définissant des objectifs régionaux de production de logements abordables dédiés aux jeunes à horizon 2030 ;

- mettre en place une grille nationale d'analyse et de suivi des carences en logements des jeunes ;

- généraliser la mise en oeuvre d'instances régionales dédiées au suivi des besoins et de la programmation du logement des jeunes ;

- associer aux objectifs pluriannuels du logement des jeunes une programmation également pluriannuelle des aides à la pierre.

2. Il est urgent de mieux identifier l'offre existante et la

demande

à l'échelle de chaque territoire

Pour mieux documenter cette programmation du logement des jeunes, une meilleure connaissance de l'offre existante est nécessaire.

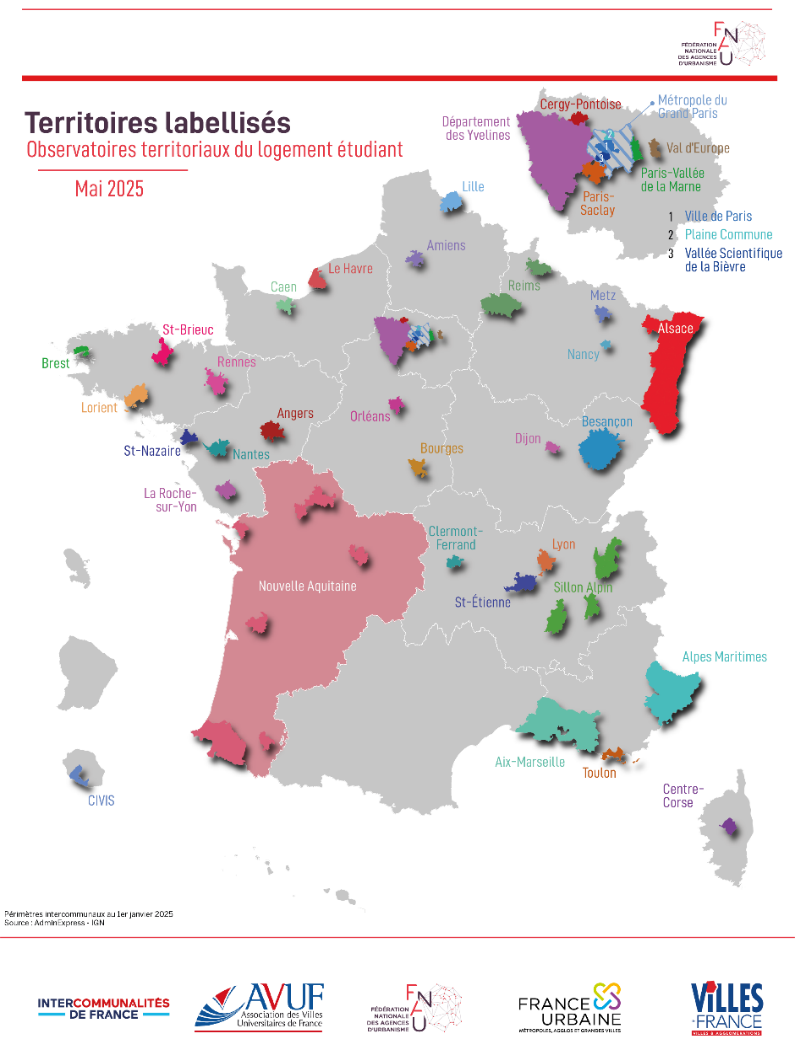

Partant du constat que le parc de logements mobilisable pour les étudiants était mal connu, la Fédération nationale des agences d'urbanisme (Fnau) et l'association des villes universitaires de France (Avuf) ont créé le réseau des observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE) en 2017.

Ces OTLE sont des outils labellisés pour mieux connaître l'offre de logements à destination des étudiants dans les territoires, au-delà du seul logement dédié en résidences, et pour vérifier son adéquation avec les besoins.

Source : Fnau

Ces OTLE réunissent aujourd'hui les collectivités, les acteurs du logement et de l'enseignement supérieur ainsi que les services déconcentrés de l'État pour identifier les spécificités territoriales de l'offre et éclairer les politiques de l'habitat.

À ce jour, 39 OTLE sont actifs. 20 d'entre eux ont renouvelé leur labellisation récemment ; 14 ont été labellisés entre fin 2024 et fin 2025 et 5 devraient être renouvelés prochainement.

Le regard des OTLE sur le logement des jeunes permet l'appropriation des enjeux et l'évaluation des besoins par l'ensemble des acteurs du logement. Il éclaire les exécutifs locaux dans leurs démarches d'élaboration ou de révision des PLH ainsi que dans la programmation des aides à la pierre.

Ce dispositif a montré son utilité et son bon fonctionnement : il doit être favorisé et élargi aux jeunes dans leur ensemble. Auditionné par la mission, le ministère chargé du Logement a indiqué soutenir le développement du réseau des OTLE ainsi que l'extension de leur regard au-delà des seuls étudiants.

De même, la Fnau et l'Avuf ont indiqué aux rapporteurs qu'ils incitent fortement les OTLE à élargir leurs études au logement des jeunes en général. Pour l'heure, cet élargissement se fait principalement sous le prisme du logement des alternants. Les OTLE des secteurs les plus tendus s'emparent d'eux-mêmes de la question du logement des jeunes, conscients des difficultés de plus en plus criantes de ces publics.

Recommandation n° 2 : Améliorer la couverture géographique des observatoires territoriaux du logement étudiant (OTLE) et étendre leur regard au logement des jeunes en général.

3. La lisibilité de la politique du logement des jeunes doit être renforcée

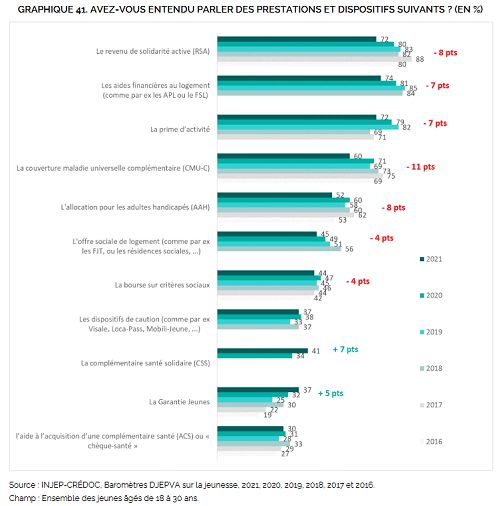

Le niveau d'information des jeunes sur les dispositifs d'aide à l'accès au logement est contrasté.

Hormis les aides personnelles au logement, qui sont bien identifiées, les dispositifs visant à améliorer l'accès au logement ou à réduire la dépense en faveur du logement demeurent mal connus des jeunes.

Les aides personnelles au logement font en effet partie des trois dispositifs d'aides sociales les plus connus avec les allocations familiales et le revenu de solidarité et d'activité (RSA), dont 95 % des personnes interrogées déclarent avoir entendu parler27(*). Ce sont les premières aides au logement auxquelles recourent les jeunes, même si elles ne leur sont pas exclusivement réservées. D'après la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), 29 % des allocataires d'une aide au logement ont moins de 30 ans. En 2021, 22 % des 5,9 millions de bénéficiaires des APL avaient moins de 25 ans et 15 % étaient étudiants.

Les aides personnelles au logement regroupent :

- l'aide personnalisée au logement (APL), créée en 1977 et versée aux locataires d'un logement conventionné ;

- l'allocation de logement familiale (ALF) créée en 1948, versée sous conditions de ressources aux familles ;

- l'allocation de logement sociale (ALS), créée en 1971 pour les locataires d'un logement n'appartenant ni à un ascendant ni à un descendant, sous condition de ressources et de patrimoine. Elles ne sont pas accessibles aux étudiants rattachés au foyer fiscal d'un parent éligible à l'impôt sur la fortune immobilière.

Outre les APL, en matière de logement, moins d'un jeune sur deux est informé de dispositifs tels que la garantie Visale, le prêt Loca-Pass, l'aide Mobili-jeunes ou le contrat d'engagement jeunes, pourtant pensés pour les jeunes. Ces trois dispositifs étaient connus de seulement 37 % des jeunes en 2021.

De même, l'offre sociale de logements comme celle des foyers de jeunes travailleurs ou des résidences sociales en faveur des jeunes actifs n'était connue que de 45 % des jeunes en 2021, contre 49 % en 202028(*).

La profusion des aides contribue à alimenter un sentiment de « non-recours » chez les jeunes, qui concernerait 24 % des 18-30 ans en 202129(*). Le baromètre de la Djepva notait néanmoins un recul de ce sentiment en 2021 en raison des aides exceptionnelles mises en place à la suite de la crise sanitaire, qui ont conduit de nombreux jeunes à s'en saisir. Parmi elles, une aide à l'installation dans le premier logement de 1 000 € s'adressait aux jeunes actifs de moins de 25 ans sous condition de ressources. Au-delà de la crise sanitaire, d'autres aides spécifiques à l'installation sont également proposées par les collectivités : à Paris, une aide à l'installation dans un logement pour les étudiants (Aile), gérée par le Crous permet aux étudiants bénéficiaires des repas à 1 €, boursiers ou non, d'acquérir du matériel, mobilier ou équipement pour l'installation dans un logement du parc privé à Paris.

Face à ce millefeuille d'aides parfois méconnues, ne concernant ni les mêmes publics ni les mêmes acteurs gestionnaires, il n'existe pas de guichet unique du logement des jeunes. Les canaux d'information s'empilent, jusqu'à former un ensemble peu lisible. Dès 1975, la circulaire de Jacques Barrot, alors secrétaire d'État au logement, actait la création des agences d'information sur le logement (Adil), constatant que « le public à la recherche d'un logement est désarmé face à la complexité de la réglementation ». Cinquante ans plus tard, l'accès à l'information lors de la recherche d'un logement reste pénalisant pour certains publics. Malgré la mise en place de nombreuses structures qui distribuent cette information aux jeunes, chaque réseau développe sa propre expertise et s'adresse à un public en particulier, ce qui peut être aussi source de complexité.

Les structures labellisées Information jeunesse (IJ) : généraliste, le service public d'accompagnement « Information jeunesse » vise à fournir aux jeunes des informations fiables et gratuites sur tous les aspects de la vie quotidienne (formation, emploi, logement, santé, loisirs, culture...), à les accompagner dans leurs démarches et leur projet et à les rediriger vers des interlocuteurs spécialisés (associations, missions locales, centres de formation). Les structures labellisées pour une durée de six ans par l'État peuvent être des centres régionaux IJ, des points d'informations voire des médiathèques ou des maisons de quartier.

Les comités centraux pour le logement autonome des jeunes (CLLAJ) sont les seules structures spécialisées dans l'accueil, l'information et l'accompagnement des jeunes en matière de logement. Elles s'adressent aux 16-30 ans et sont portées par des missions locales, des associations, des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou plus rarement par des bailleurs sociaux. Certains CLLAJ peuvent être labellisés IJ. De nombreux CLLAJ sont en outre agréés pour pratiquer l'intermédiation locative ou travaillent en partenariat avec des associations qui le sont.

Les missions locales sont des structures d'accueil et d'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Elles jouent principalement un rôle d'information en matière d'emploi et de formation, un rôle d'accès aux droits et d'accompagnement global pour construire un projet d'insertion. En matière de logement, elles jouent principalement un rôle d'orientation vers d'autres acteurs spécialisés même si certaines ont développé des compétences sur le logement des jeunes en interne.

Les agences départementales d'information sur le logement (Adil) jouent un rôle d'accompagnement juridique des locataires et des propriétaires en matière de logement, au-delà des seules jeunes. Elles ont pour mission de distribuer une information neutre, gratuite et experte sur toutes les questions juridiques, financières et fiscales relatives à l'habitat. Conventionnées par le ministère du logement, elles évoluent dans le cadre d'un réseau national animé par l'Agence nationale d'information sur le logement (Anil), créée en 1975 qui exerce un rôle de centre de ressources des Adil et porte un appui permanent à leur fonctionnement en matière de documentation, d'information, de formation et d'études.

Certaines collectivités tentent d'améliorer la lisibilité de l'information publique à destination des jeunes.

Depuis le 1er septembre 2021, la ville de Paris a regroupé différents dispositifs et acteurs au sein du « Quartier Jeunes », situé dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement. Cette structure, qui n'est pas spécifiquement dédiée au logement, fournit néanmoins aux jeunes un accueil personnalisé et des solutions dans ce domaine grâce à la présence de conseillers du CLLAJ de Paris, de professionnels du point d'accès au droit (PAD) Jeunes et du centre d'information et de documentation jeunesse (CIDJ).

Autre exemple, le dispositif « Autonomise Toit », mis en place par les conseils départementaux de Touraine mais aussi d'Indre-et-Loire, consiste en un accompagnement complet des jeunes de 16 à 25 ans et a le mérite de mutualiser divers dispositifs d'aide préexistants (recherche de logement, insertion professionnelle, accès aux soins).

Néanmoins, les jeunes s'informent aujourd'hui principalement en ligne, où l'émiettement des dispositifs est sans doute décuplé.

Comme le résume la Cour des comptes dans le rapport public annuel précité, « La profusion d'informations sur les aides, les procédures ou l'offre de logements disponibles, consubstantielle de l'ère numérique et des réseaux, témoigne également de l'éparpillement des acteurs, chacun ayant investi dans la communication. Au niveau national, plusieurs sites traitant du logement des jeunes coexistent (...) sans assurance d'un contenu exhaustif ou à jour. »

Plusieurs plateformes gouvernementales, telles que « 1 jeune, 1 solution » ou la « Boussole des jeunes » (encadré ci-dessous) relaient des informations sur les aides au logement, sur la recherche d'un logement ou encore des annonces de logements dédiés aux jeunes et notamment aux étudiants, en résidences ou en colocation. Les bailleurs sociaux et privés présentent quant à eux leurs propres sites alors que différentes plateformes cherchent à recenser l'offre de particuliers, telle que « Lokaviz' » portée par les Crous. L'Union nationale pour l'habitat des jeunes (Unhaj) a aussi sa plateforme, « Projet'Toit », qui dispense des informations pour préparer sa recherche de logements et propose un accompagnement.

Le service numérique « la Boussole des jeunes »

La « Boussole des jeunes » vise à faciliter l'accès des jeunes aux droits et services locaux, en recensant les offres existantes et en mettant les jeunes en relation avec le bon professionnel. Sur le site boussole.jeunes.gouv.fr, le jeune renseigne sa commune et répond à un bref questionnaire pour découvrir les services disponibles près de chez lui. S'il souhaite être accompagné pour mobiliser un service, un professionnel le contacte rapidement (1 à 7 jours).

La thématique Logement est la plus développée et la plus sollicitée par les utilisateurs : sur 49 000 connexions en 12 mois, 12 000 concernaient le logement.

Cette abondance d'informations demande une grande capacité à s'orienter, à sélectionner et à vérifier l'information, et peut générer des inefficacités ou des redondances. Pour autant, compte tenu des aides spécifiques portées par les collectivités et par des réseaux associatifs, il reste difficile de mettre en place un système d'information national homogène.

En revanche, il est absolument indispensable de mieux recenser les offres pour renforcer leur visibilité et leur lisibilité auprès des jeunes. L'expérimentation menée sur Beta.gouv pour le logement étudiant, lancée en novembre 2024, est bienvenue : elle permet de mettre en visibilité les offres de logements étudiants sur une plateforme unique tout en laissant au gestionnaire la responsabilité de l'attribution ce qui permet de recenser et de diffuser les offres via un canal unique au lieu de nombreux acteurs parfois redondants (Points « Information jeunesse », CLLAJ, réseaux de l'Unhaj, missions locales). Ces initiatives doivent être poursuivies et surtout, étendues au-delà du logement étudiant.

Recommandation n° 3 : Accélérer le regroupement des offres à vocation sociale au sein de plateformes numériques dédiées au logement accompagné et temporaire de tous les jeunes, au-delà des seuls étudiants.

II. ACCOMPAGNER LES JEUNES À LEUR DÉPART DU DOMICILE PARENTAL GRÂCE À UN LOGEMENT DÉDIÉ

A. UN DÉFICIT TROP IMPORTANT DE L'OFFRE DÉDIÉE

1. Le parc dédié aux étudiants est en déficit structurel

Depuis les années 1960, la croissance du nombre de logements pour les jeunes est systématiquement et structurellement déconnectée de celle de la démographie. Entre 1960 et 2022, la part d'étudiants logés dans les Crous est passée de 35 % à 6 %30(*). Selon l'Unef, le nombre de logements étudiants a été multiplié par 2,3 entre 1963 et 2022 mais le nombre d'étudiants par 10,5.

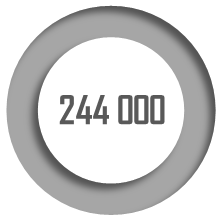

Au total, la capacité de l'offre « sociale » est évaluée à environ 244 000 étudiants :

- les résidences gérées par les Crous ont une capacité totale de 175 39431(*) places. Parmi elles, 47,3 % sont détenues par les Crous et 52,7 % sont gérées par les Crous dans le cadre de conventions conclues avec des bailleurs sociaux ;

- s'y ajoutent environ 70 000 autres logements sociaux en résidences universitaires détenus par des bailleurs sociaux, gérés en direct par ceux-ci ou confiés en gestion à une association.

Ces 244 000 places sont à mettre au regard des quelque 3 millions d'inscrits dans l'enseignement supérieur, dont plus de 700 000 étudiants boursiers.

Outre cette offre sociale, il existe une offre libre. Celle-ci s'élèverait à environ 150 000 places, soit 36 % des résidences en exploitation32(*). Elle a progressé plus rapidement que l'offre sociale en matière de résidences jeunes, à la faveur du dispositif « Censi-Bouvard », aujourd'hui éteint.

La réduction d'impôt dite « Censi-Bouvard »

Créée en 2009, le dispositif dit « Censi-Bouvard », prévu à l'article 199 du code général des impôts, était réservé aux contribuables ayant réalisé des investissements locatifs meublés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2022 portant sur des logements en résidences-services, neufs ou anciens ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation énergétique. Il permettait de bénéficier d'une réduction d'impôt de 11 % du prix d'achat du bien, plafonnée à 300 000 € pour une durée de neuf ans.

Il ciblait non seulement les résidences-services privées pour étudiants mais aussi pour les personnes âgées ou handicapées ainsi que les résidences autonomie et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

En juin 2022, un rapport de l'inspection générale des finances33(*) recommande de ne pas proroger le dispositif au-delà du 31 décembre 2022 au regard de son périmètre inadapté et de la rentabilité déjà suffisante des projets en résidences seniors. Il déplore aussi le manque de données précises sur la nature des biens financés et sur leur localisation.

Entre 2009 et juin 2022, cette réduction d'impôt a bénéficié à environ 85 000 ménages et a représenté une dépense fiscale cumulée de 1,5 milliard d'euros, soit environ 18 000 € par logement.

Au total, l'offre de logements dédiés, y compris privés à loyers libres, a répondu aux besoins de seulement 12 % des étudiants à la rentrée universitaire 2022. En excluant l'offre libre et en ne retenant que l'offre sociale, cette part est de 8 %.

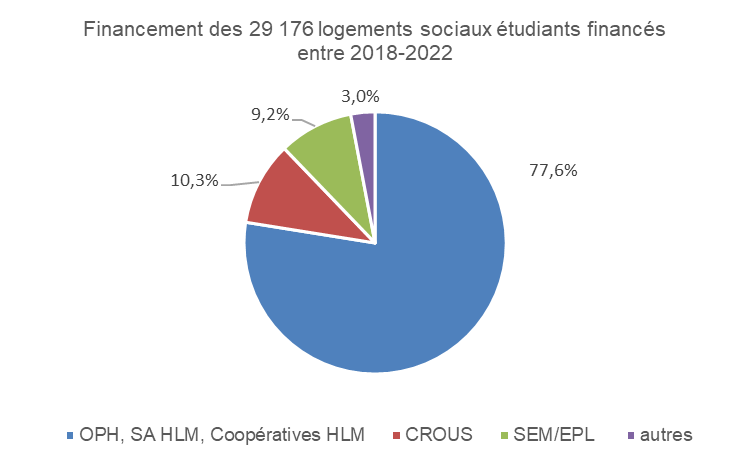

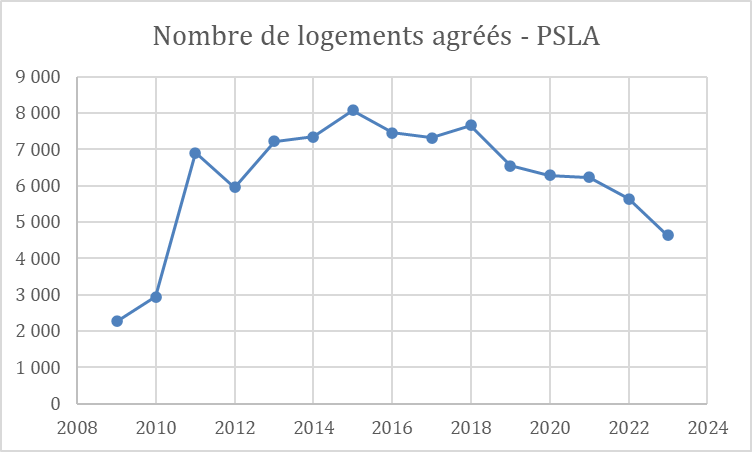

Les objectifs des plans gouvernementaux successifs n'ont pas été atteints. Le plan « 40 000 », lancé en 2012, a abouti à près de 36 000 logements sociaux étudiants agréés sur le quinquennat34(*). En revanche, entre 2018 et 2022, l'ambition du plan « 60 000 » s'est heurtée au ralentissement du rythme de la production, conduisant à l'agrément de seulement 29 176 logements sociaux étudiants, les trois quarts relevant des bailleurs sociaux. Les données relatives aux places mises en service - donc avec un « delta » de deux voire trois années par rapport aux agréments - font quant à elles état d'environ 37 000 places entre 2018 et 2022 dont environ 10 000 en résidences étudiantes à caractère social, le reste relevant de résidences privées35(*).

|

Moyenne 2013-2017 |

7180 |

|

Moyenne 2018-2024 |

6476 |

Source : DHUP

Ces données ne prennent pas en compte un petit

nombre d'opérations

à maîtrise d'ouvrage directe des

Crous qui ne mobilisent pas de prêts locatifs sociaux

(non-conventionnées aux APL).

L'effort de production de logements étudiants se partage entre Crous et organismes de logement social. Ces derniers ont porté les trois quarts de la production entre 2018 et 2022 puis la moitié en 2024 et en 2025.

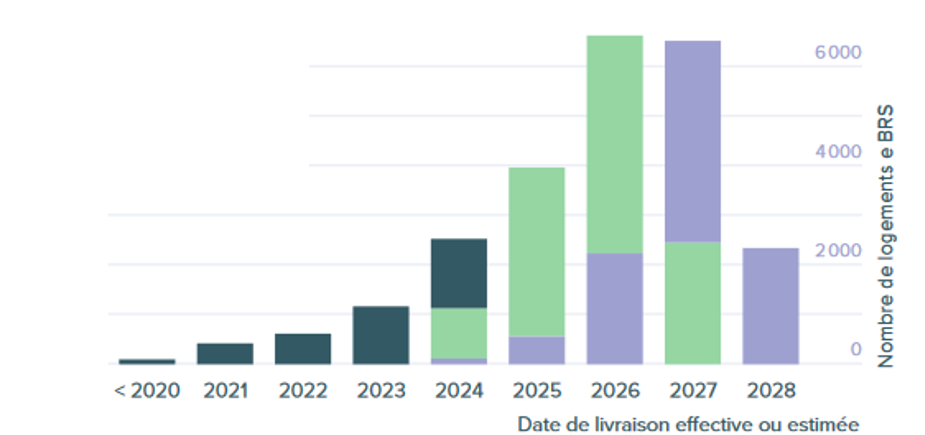

Source : commission des affaires économiques du Sénat, données de la DHUP

En décembre 2023, le Gouvernement a lancé un plan en faveur du logement étudiant avec un objectif de 35 000 places de logements abordables pour les étudiants d'ici 2027. Cet objectif a pour nouveauté d'inclure, outre les logements en résidence universitaire, des logements en résidences-services à loyer intermédiaire. Ce nouveau produit a été rendu possible par une disposition de la loi de finances pour 202436(*).

Avec un objectif de 10 000 logements sociaux étudiants financés par an, le plan présenté par le Gouvernement s'inscrit dans la continuité de la dynamique récente tout en la dépassant. En pratique, en 2024, 9 400 logements sociaux étudiants ont été financés tandis que la programmation annuelle des aides à la pierre prévoyait le financement de 9 000 logements sociaux étudiants en 202537(*). Les objectifs incluent en outre 5 000 logements intermédiaires par an.

Parmi les outils mobilisés, le plan met l'accent sur le recensement et la mobilisation du foncier, la diffusion du modèle des résidences-services en LLI ainsi que les autres opérations innovantes (transformation de bureaux et de locaux administratifs, recours à la construction hors site, densification de foncier, surélévation, construction de résidences réversibles...).

La loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant

à faciliter la transformation

des bureaux et autres bâtiments

en logements

Alors que la France est frappée par une crise du logement quasiment sans précédent, et que les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols fixés par la loi « Climat et résilience » limitent les possibilités de constructions nouvelles, les bureaux vacants constituent un important gisement pour la réalisation de logements : rien qu'en Île-de-France, ils représenteraient environ 4,4 millions de mètres carrés, en hausse d'un million de mètres carrés par rapport à 2019, dont un quart serait en état de vacance structurelle.

Une proposition de loi du député Romain Daubié, définitivement adoptée en juin 2025, prévoyait notamment l'adaptation de règles d'urbanisme et de copropriété pour faciliter la prise de décision lors du changement d'usage du tertiaire vers l'habitation ainsi que la délivrance de permis de construire « à destinations successives » pour prévoir et faciliter la réversibilité des bureaux en logements dès leur construction. Le texte initial prévoyait également de pérenniser la possibilité pour les Crous, auparavant prévue sous forme d'expérimentation, de recourir aux marchés de conception-réalisation.

Au Sénat, le texte, rapporté par Mme Martine Berthet, a été enrichi de plusieurs dispositions, retenues définitivement lors de la commission mixte paritaire :

- l'élargissement du champ d'application du texte à la transformation de tous types de bâtiments ayant une destination autre qu'habitation en habitations. Cet apport permettra notamment de couvrir les transformations de locaux hôteliers ou garages, qui se prêtent particulièrement bien à ce type de transformations, mais aussi de bâtiments agricoles désaffectés ;

- l'encadrement du permis de construire à destinations multiples en bornant sa durée dans le temps et en permettant au maire d'exiger la mention de la première destination.

L'atteinte de ces objectifs mobilisera l'enveloppe de financement du programme AGiLe (Agir pour le logement étudiant) de la Banque des territoires, doté de 5 milliards d'euros pour la construction, la transformation et la réhabilitation lourde des logements étudiants de 75 000 logements étudiants d'ici à 2030, dont deux tiers de logements abordables. Cette enveloppe se répartit entre 3,5 milliards d'euros de prêts sur fond d'épargne et plus de 1,5 milliard d'euros d'investissement en fonds propres de la Banque des territoires et de filiales du groupe CDC.

L'inclusion de la réhabilitation et de la rénovation du parc dans le plan de soutien est bienvenue. En effet, les besoins sont importants dans le parc des Crous. En juillet 2025, la Cour des comptes estimait la diminution de la capacité d'accueil des Crous sur la période 2025-2031 à 838 places, soit 8 % en raison du besoin de réhabilitation. Selon le Gouvernement, 18 300 places ont été réhabilitées dans le parc Crous entre 2018 et 2024. Hormis les Crous, la rénovation des résidences universitaires à vocation sociale doit aussi être soutenue. Tout particulièrement, le parc en gestion « déléguée » fait souvent face à des performances énergétiques plus mauvaises que le parc social classique et les besoins en rénovation se heurtent à une mauvaise connaissance de l'état des résidences.

2. Le parc dédié aux jeunes actifs fait aussi

face à

des besoins grandissants

L'offre de logements dédiés aux jeunes actifs est elle aussi déficitaire. En témoigne le nombre de jeunes travailleurs qui refusent un emploi faute de logements ou le nombre d'apprentis en alternance qui peinent à se loger. À titre d'exemple, l'association pour l'accès au logement des jeunes travailleurs (ALTJ) reçoit ainsi de l'ordre de 65 000 demandes par an pour 4 000 attributions dans ses résidences d'Île-de-France, soit un taux de satisfaction d'un peu plus de 6 %. Selon l'Union régionale habitat jeunes Île-de-France, 88 % des demandes en FJT dans la région ont été refusées en 2022 faute de places. Ce taux était de 75 % en Occitanie38(*).

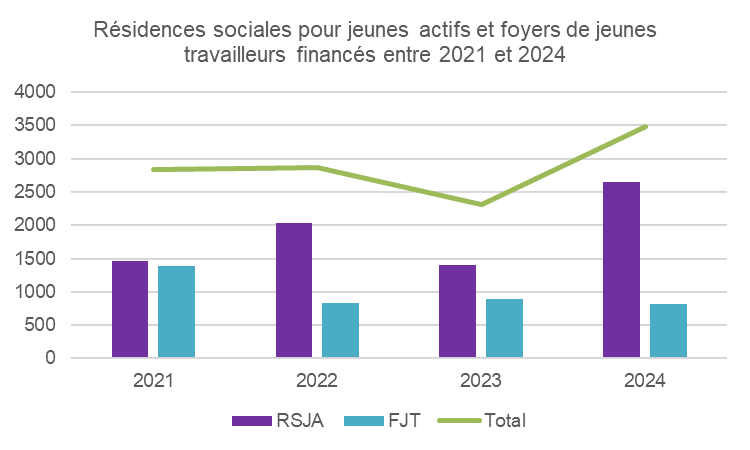

La capacité d'accueil des foyers de jeunes travailleurs (FJT) et des résidences pour jeunes actifs (RSJA) est estimée à respectivement 54 000 et 14 000 places. La moitié est détenue par des organismes de logement social tandis que la quasi-totalité est gérée par des tiers associatifs. Cette offre est relativement concentrée : un quart de la capacité d'accueil des FJT se trouverait en Île-de-France, de même qu'environ les deux tiers de la capacité d'accueil des RSJA. Les territoires ultramarins restent peu dotés malgré 4 FJT ouverts.

Cette capacité est quatre fois inférieure à celle des résidences universitaires à vocation sociale. Pourtant, les jeunes non-étudiants sont majoritaires dans leur tranche d'âge au-delà de 21 ans, comme le relève la Cour des comptes dans le volet de son rapport public sur l'accès au logement des jeunes, qui ajoute : « Les jeunes en cours d'intégration sur le marché du travail ont bénéficié d'un investissement de moindre ampleur que les étudiants pour la construction d'un parc propre. »

Source : commission des affaires économiques du Sénat, données de la DHUP

Les objectifs du plan « 20 000 » en faveur des jeunes actifs, initié en 2017, n'ont pas non plus été atteints. Néanmoins, la mobilisation d'Action logement via la Peec, les prêts d'Action logement Service, un plan de subventions de 65 millions d'euros d'Action logement et l'intervention d'Action logement Immobilier pour construire 5 000 logements a contribué à retrouver en 2021 et 2022 un niveau de logements sociaux « jeunes » financés - au-delà des seules résidences sociales ou FJT - de plus de 3 800 par an, après un point bas de 1 500 en 201839(*).

Dans le cadre du plan quinquennal Logement d'Abord, l'État a fixé un objectif de 25 000 nouveaux logements agréés en résidences sociales et FJT pour la période 2023-2027. En 2024, plus de 3 400 d'entre eux ont été financés, soit quasiment une hausse de 50 % par rapport à 2023. La hausse se concentre sur les agréments en résidences sociales dédiés aux jeunes, qui ont quasiment doublé entre 2023 et 2024.

Néanmoins, le logement des jeunes actifs est totalement absent du plan lancé par le Gouvernement à la fin du mois d'août 2025.

3. La segmentation de l'offre entre étudiants et

jeunes actifs

se heurte à la porosité des statuts des

jeunes

Les différentes offres de logements en résidence dédiés aux jeunes s'adressent chacune à des publics spécifiques.

Les résidences universitaires, qu'elles soient gérées par des Crous ou par des bailleurs sociaux, accueillent des étudiants mais aussi des personnes de moins de 30 ans en formation ou en stage ainsi que des jeunes en alternance ou en contrat de professionnalisation. À titre exceptionnel, elles peuvent même accueillir des enseignants et des chercheurs40(*).

Les résidences-services à destination des étudiants ne sont quant à elles pas encadrées réglementairement, les résidences-services pouvant s'adresser aussi bien aux jeunes qu'aux personnes âgées.

Les FJT accueillent quant à eux principalement des jeunes âgés de 16 à 25 ans et en voie d'insertion. Plus précisément, ils accueillent :

- prioritairement, des jeunes actifs âgés de 16 à 25 ans exerçant une activité salariée, en contrat d'apprentissage ou d'alternance, en formation professionnelle et en stage ou en recherche d'emploi ;

- dans la limite de 35 %, des jeunes âgés de 26 à 30 ans ;

- dans la limite de 15 %, des jeunes accueillis dans le cadre d'un conventionnement (Aide sociale à l'enfance, protection judiciaire de la jeunesse).

Les RSJA accueillent des jeunes de 18 à 32 ans, dont 65 % de plus de 25 ans et 35 % de 18-25 ans. Il peut s'agir de public en mobilité professionnelle ou de jeunes actifs, le plus souvent avec des besoins en accompagnement relativement faibles compte tenu de l'encadrement limité des RSJA par rapport aux FJT. Néanmoins, ils peuvent aussi accueillir des jeunes en insertion dans le cadre d'une convention avec un tiers comme une mission locale ou un CLLAJ, jusqu'à 20 % des effectifs.

D'autres types de résidences, à l'instar des résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) peuvent être mobilisés en faveur des jeunes actifs bien que cela ne soit pas leur mission première.

Malgré des cibles très distinctes, l'offre à vocation sociale du parc dédié aux étudiants et aux jeunes actifs s'adresse à des publics qui se recoupent de plus en plus et tendent à transcender les catégories. C'est le cas par exemple des apprentis, des alternants, des chercheurs ou encore de jeunes actifs reprenant des études.

Face à la mutation des profils des jeunes, cette segmentation se justifie de moins en moins. De nombreux acteurs auditionnés par les rapporteurs, à l'instar de l'Unhaj, ont souligné que la construction d'un système à deux branches divisé entre résidences étudiantes et résidences « jeunes » n'était plus tenable.

Ainsi, les alternants, dont le nombre a plus que doublé entre 2019 et 2023, peuvent par exemple bénéficier aussi bien d'un logement en résidence universitaire, en RSJA ou en FJT. Pour autant, ces trois offres d'hébergement n'offriront pas les mêmes tarifs compte tenu de leur financement, ni le même accompagnement, ni la même APL. Davantage que le statut du jeune, c'est le besoin en accompagnement qui guide le choix d'une résidence plutôt qu'une autre.