LISTE DES PROPOSITIONS

|

Proposition n° 1 |

Dans la perspective de la négociation d'un nouvel ACI, engager une réflexion visant à découpler les financements ARS et assurance maladie en réservant les seconds aux CPTS ayant signé l'ACI. |

|

Proposition n° 2 |

Mettre en place un outil de pilotage de la dépense et d'analyse des financements alloués aux CPTS sur l'ensemble du territoire national. |

|

Proposition n° 3 |

Autoriser et encadrer la fongibilité des enveloppes entre missions. |

|

Proposition n° 4 |

Prévoir, en fonction de la maturité des CPTS, une réduction progressive des crédits de fonctionnement afin de privilégier le financement par missions. |

|

Proposition n° 5 |

Conduire une étude nationale sur le montant des dépenses effectives des CPTS sur chacune des six missions conventionnelles pour pouvoir réviser, dans le cadre de la négociation du prochain ACI, le périmètre et la répartition des crédits entre ces missions. |

|

Proposition n° 6 |

Prévoir, dans le cadre du prochain ACI, d'augmenter progressivement la part variable dans le financement par mission des CPTS. |

|

Proposition n° 7 |

Fixer au niveau national les modalités de récupération des pièces justificatives et un cadre commun d'analyse de l'action des CPTS lors du dialogue de gestion. |

|

Proposition n° 8 |

Privilégier la définition d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs de résultats adaptés aux spécificités du territoire et à la maturité des CPTS, permettant de mesurer réellement l'impact de leur action. |

|

Proposition n° 9 |

Imposer la transmission à l'ARS et à la CPAM des documents budgétaires et comptables nécessaires au contrôle de l'utilisation des fonds publics accordés aux CPTS. |

|

Proposition n° 10 |

Renforcer le cadrage national des dépenses effectuées et des rémunérations versées par les CPTS, afin d'assurer la prévisibilité des contrôles et sanctions. |

|

Proposition n° 11 |

Mettre en place, dans le cadre du nouvel ACI, un contrôle systématique des sources de financement des CPTS à l'aide des documents budgétaires et comptables transmis. |

|

Proposition n° 12 |

Engager une réflexion sur l'opportunité d'encadrer le financement des CPTS par des entreprises et, singulièrement, par des laboratoires pharmaceutiques. |

LA MISSION D'ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE

DE LA

SÉCURITÉ SOCIALE (MECSS)

La Mecss du Sénat

Selon l'article L.O. 111-10 du code de la sécurité sociale, « il peut être créé au sein de la commission de chaque assemblée saisie au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale une mission d'évaluation et de contrôle chargée de l'évaluation permanente de ces lois ».

Ainsi, chacune des deux commissions des affaires sociales a créé en son sein une Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (Mecss).

Les commissions des affaires sociales disposent de prérogatives importantes en matière de contrôle4(*).

Dans le cas des missions d'évaluation et de contrôle, en cas de non-transmission d'informations, le président de la commission peut demander au juge statuant en référé de faire cesser l'entrave sous astreinte5(*). Par ailleurs, la mission d'évaluation et de contrôle peut adresser aux pouvoirs publics des observations, ceux-ci ayant deux mois pour y répondre6(*).

Conformément à son règlement intérieur, la Mecss du Sénat comprend 16 membres désignés de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques, auxquels s'ajoute le président de la commission. Le rapporteur général et les rapporteurs de branche sont membres de droit de la Mecss.

Déroulé des travaux

Lors de sa réunion du 17 décembre 2024, la Mecss du Sénat a adopté son programme de travail pour 2025, comprenant un contrôle sur le financement des communautés professionnelles territoriales de santé.

Lors de sa réunion du 5 février 2025, la Mecss a nommé Corinne Imbert (groupe Les Républicains, sénatrice de la Charente-Maritime) et Bernard Jomier (groupe Socialiste, écologiste et républicain, sénateur de Paris) corapporteures de ce contrôle.

Des questionnaires écrits ont été adressés à l'ensemble des personnes ou entités auditionnées, au nombre d'une quarantaine. Leur liste figure à la fin du présent rapport. Les rapporteurs ont également interrogé dix-sept caisses primaires d'assurance maladie afin d'obtenir des éléments concernant les indicateurs mis en place et les modalités de contrôle des actions réalisées par les CPTS.

Par ailleurs, la mission s'est déplacée dans l'Allier pour étudier l'action des CPTS sur le terrain.

Le rapport a été examiné par la Mecss du Sénat le 7 octobre 2025. Il a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat le 15 octobre 2025.

I. LE DÉVELOPPEMENT À MARCHE FORCÉE DES CPTS, APPUYÉ SUR DES MODALITÉS DE FINANCEMENT INCITATIVES

A. LE DÉPLOIEMENT RAPIDE DE CPTS, PORTEUR D'EFFETS CONCRETS MAIS INÉGAUX SUR LA COORDINATION DES SOINS DE VILLE

1. Le déploiement rapide des CPTS, outil central d'organisation des soins de ville

a) La genèse des CPTS

Créées par la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé7(*), les CPTS ont été, dès l'origine, conçues comme un outil souple de coordination des soins ambulatoires, à l'initiative des professionnels de santé. À rebours du projet de service territorial de santé au public (STSP) initialement envisagé par le Gouvernement de l'époque, le législateur a, en effet, souhaité que la constitution des CPTS résulte des professionnels eux-mêmes. La loi prévoit, ainsi, que ces derniers peuvent « décider de se constituer » en CPTS, afin « d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé (...) et à la réalisation des objectifs du projet régional de santé »8(*). Ce principe a plusieurs fois été réaffirmé depuis.

L'initiative et la libre organisation des

professionnels,

des principes originels auxquels la commission demeure

attachée

Le projet initial du Gouvernement, en 2014, confiait aux agences régionales de santé (ARS) le soin d'assurer « la mise en place du service territorial de santé au public », sur la base d'un diagnostic territorial qu'elles devaient établir elles-mêmes. Le projet de loi autorisait également le directeur général de l'ARS à subordonner l'attribution de crédits du fonds d'intervention régional (FIR) ou l'octroi d'autorisations d'activités à la participation du bénéficiaire à la mise en oeuvre du projet territorial de santé qui fondait le STSP9(*).

Comme le relevaient les rapporteurs Alain Milon, Catherine Deroche et Élisabeth Doineau, ce dispositif a été « quasi-unanimement dénoncé par les professionnels pour son caractère excessivement rigide, hyper-administré, ainsi que pour sa logique normative perçue comme descendante, de l'ARS vers les territoires et les professionnels ».

Pour tenir compte de ces réactions et au terme d'un travail de concertation, des amendements gouvernementaux adoptés par l'Assemblée nationale ont intégralement réécrit ce dispositif pour lui substituer deux outils nouveaux, à la main des professionnels de santé volontaires : l'équipe de soins primaires (ESP) et la CPTS.

La commission des affaires sociales du Sénat avait favorablement accueilli ce revirement, estimant que « toute entreprise d'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins ne peut être pensée et mise en oeuvre qu'en partant des professionnels ». En conséquence, elle avait souligné que « le dispositif des CPTS doit être entièrement facultatif et ne pas comprendre de mesures opposables aux professionnels de santé »10(*).

La commission des affaires sociales du Sénat a, depuis, réaffirmé son attachement à ces principes. Elle a supprimé de la proposition de loi dite « Valletoux », en 2023, des dispositions qui visaient à systématiser l'adhésion des professionnels de santé conventionnés et centres de santé aux CPTS, sauf opposition expresse de leur part11(*). Elle a souligné que de telles dispositions risquaient de contraindre « inutilement à adhérer aux CPTS des professionnels de santé qui n'entendent pas s'y impliquer », et de décourager « les initiatives locales, qui apparaissent pourtant particulièrement nombreuses et dynamiques ces dernières années »12(*).

Le régime juridique applicable aux CPTS a, depuis, été progressivement précisé.

Si les professionnels volontaires doivent formaliser un projet de santé transmis à l'ARS, la loi « santé » de 2019 a précisé que celui-ci serait réputé validé en l'absence d'opposition du directeur général de l'ARS dans un délai de deux mois. Une telle opposition ne peut être fondée que sur l'absence de respect des objectifs du projet régional de santé ou sur la pertinence du territoire d'action de la CPTS13(*). La même loi a également supprimé les dispositions du code de la santé publique qui prévoyaient, jusqu'alors, que l'ARS devait prendre les initiatives nécessaires à la constitution de CPTS à défaut d'initiative des professionnels14(*).

Un accord conventionnel interprofessionnel (ACI) conclu en 2019 pour une durée de cinq ans par l'assurance maladie et les syndicats de professionnels de santé a fixé les conditions d'accompagnement et de financement des CPTS, autour de six missions de service public - les quatre premières étant obligatoires et les deux dernières, optionnelles -, également inscrites dans le code de la santé publique par une ordonnance de 202115(*) :

- l'amélioration de l'accès aux soins, comprenant l'accès à un médecin traitant, la prise en charge des soins non programmés en ville et le développement de la télésanté ;

- l'organisation des parcours de soins associant plusieurs professionnels de santé ;

- le développement d'actions territoriales de prévention ;

- la participation à la réponse aux crises sanitaires graves ;

- le développement de la qualité et de la pertinence des soins ;

- l'accompagnement des professionnels de santé sur le territoire16(*).

La conclusion d'une convention avec l'ARS et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), prévoyant les modalités de réalisation de ces missions, conditionne le versement d'aides de l'État ou de l'assurance maladie17(*).

La même ordonnance a précisé que les CPTS étaient constituées sous la forme d'associations régies par la loi de 190118(*). En conséquence, les professionnels sont libres d'y adhérer ou de s'en retirer à tout moment19(*).

b) Un déploiement rapide, fortement encouragé par les pouvoirs publics

Le déploiement des CPTS sur l'ensemble du territoire national a été activement recherché par les pouvoirs publics ces dernières années. Le Président de la République et le Gouvernement ont, ainsi, plusieurs fois réaffirmé l'objectif de couvrir l'ensemble de la population nationale d'ici à la fin de l'année 202320(*).

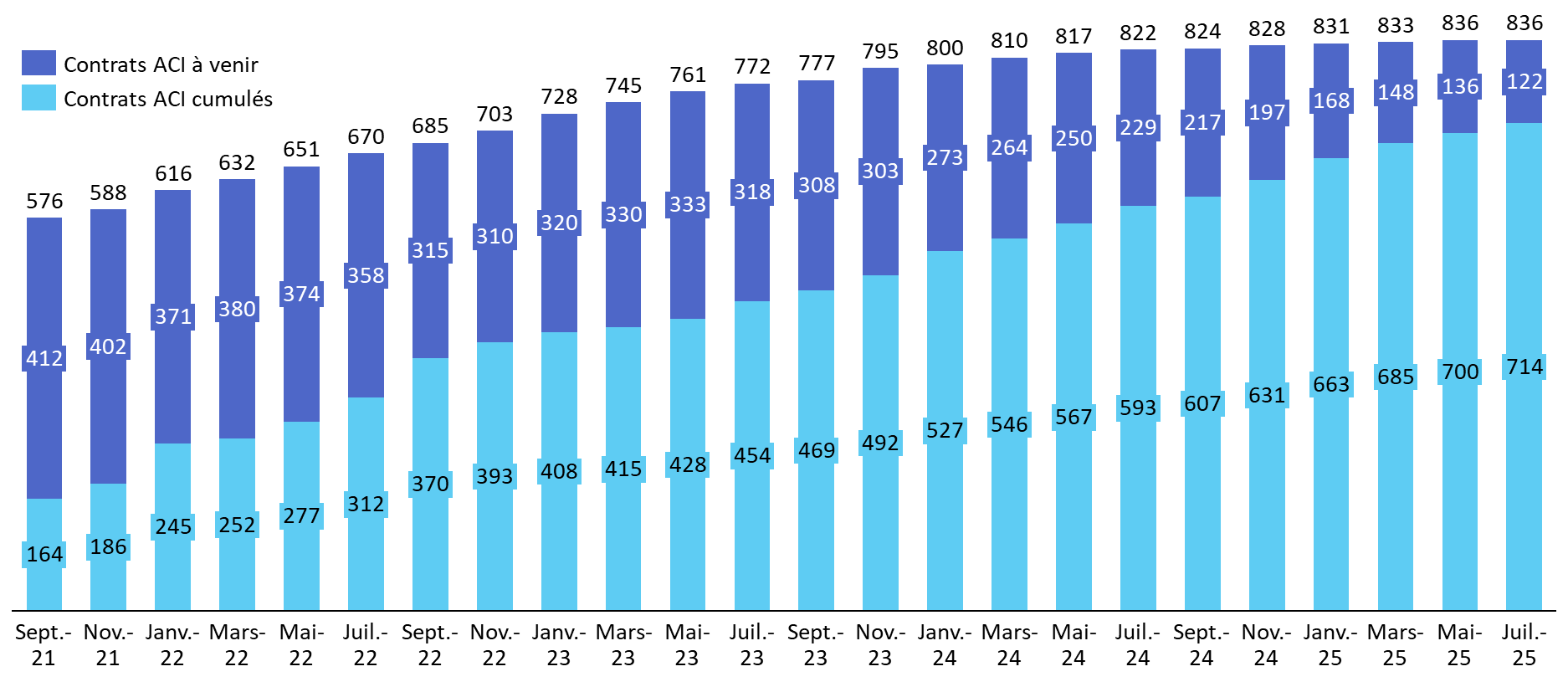

Si cet objectif ambitieux est demeuré inaccompli, le nombre de CPTS a, toutefois, très fortement progressé ces dernières années. Alors qu'en 2018, l'inspection générale des affaires sociales (Igas) ne dénombrait qu'une vingtaine de CPTS validées par les ARS21(*), la France comptait, au mois de mai 2025, plus de 800 CPTS validées ou en cours de validation : 700 signataires de l'ACI, 24 CPTS non signataires mais dont le projet de santé avait été validé par l'ARS et 85 disposant d'une lettre d'intention signée par l'ARS.

Nombre de CPTS ayant signé ou devant signer l'ACI (2021-2025)

Source : Mecss du Sénat, d'après des données de la Caisse nationale de l'assurance maladie

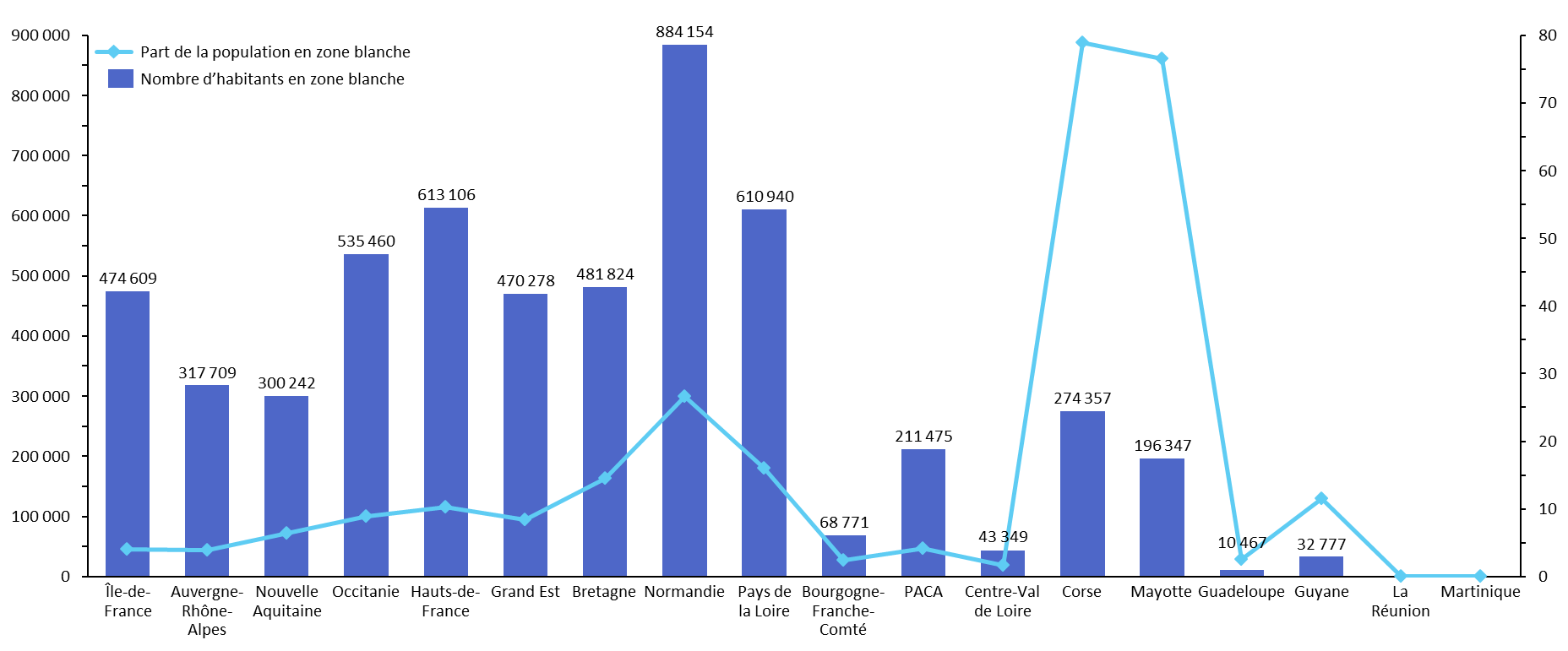

Les CPTS couvrent désormais une grande partie du territoire national. Selon l'assurance maladie, les CPTS signataires de l'ACI couvraient, en mai 2025, 82 % de la population. 5,4 millions de personnes demeuraient, toutefois, en « zone blanche », non couverte22(*). Ces zones blanches sont inégalement réparties sur le territoire national : 78,93 % des habitants de la Corse et 26,58 % des habitants de la Normandie y résident, contre 1,68 % seulement des habitants de la région Centre-Val de Loire.

Nombre d'habitants et part de la population en zone blanche, par région, en 2025

Source : Mecss du Sénat, d'après des données de la Caisse nationale de l'assurance maladie

Ce développement a été fortement encouragé par l'État. Si le législateur a finalement exclu que les ARS soient à l'initiative de la création des structures, l'État a pour autant souhaité, dès l'origine, accompagner les porteurs de projets. Une instruction de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) souligne ainsi, dès 2016, que « les ARS auront un rôle essentiel à jouer pour faciliter l'élaboration des projets », par l'accompagnement et le conseil aux professionnels de santé. Elle précise que cette aide peut se traduire « par la mise à disposition d'éléments de diagnostic territorial, d'un appui à la formalisation des projets, d'une mise en relation avec d'autres acteurs... »23(*).

Au-delà des aides financières, analysées infra, les ARS ont ainsi mis en place de nombreuses actions destinées à favoriser la création des CPTS. L'ARS Grand Est, entendue par les rapporteurs, souligne la mise en place d'une « taskforce territoriale incluant ARS, CPAM, mutualité sociale agricole (MSA) et union régionale des professionnels de santé - médecins libéraux (URPS-ML) [qui] soutient les projets dès la phase amont de la lettre d'attention en s'assurant que celle-ci répondra aux attendus ». L'ARS indique également financer trois chargés de mission de l'URPS-ML, appuyant les professionnels de santé à un stade précoce du projet.

Si de nombreuses ARS appuient les porteurs de projet en mettant à leur disposition un consultant destiné à leur fournir un soutien méthodologique et rédactionnel ou en finançant le recrutement d'un coordonnateur, une grande hétérogénéité persiste dans les pratiques. Le rapport « Tour de France des CPTS », établi en juin 2023 par trois personnalités qualifiées, relevait des actions « assez diverses » et des situations dans lesquelles des CPTS « ont passé plus d'un an entre [la validation de la lettre d'intention et la signature de l'ACI], faute justement d'un appui méthodologique et rédactionnel adéquat »24(*).

L'assurance maladie a également mis en place plusieurs actions destinées à faciliter la création d'une CPTS. Le dispositif national « Accélérateur CPTS », mis en place en 2021, a ainsi permis d'accompagner plus de 300 professionnels dans leur projet, en les aidant à définir et prioriser leurs actions et en partageant les bonnes pratiques. L'assurance maladie a également mis à disposition un outil de diagnostic, fournissant une vingtaine d'indicateurs relatifs à l'offre de soins ou au profil de la population pour chaque territoire de CPTS.

2. Des résultats concrets mais inégaux sur le terrain

a) Des outils efficaces de coordination des professionnels de santé

En regroupant les professionnels de santé volontaires sur un territoire, les CPTS permettent de promouvoir des réponses collectives et coordonnées aux besoins de santé de la population. Cette « responsabilité populationnelle » des professionnels de santé a, dès l'origine, été mise en avant. L'instruction de la DGOS précitée de 2016 définit, ainsi, les CPTS comme « des équipes de projets, s'inscrivant dans une approche populationnelle ». Celles-ci ne visent « pas seulement à améliorer la réponse à la patientèle de chaque acteur mais aussi à organiser la réponse à un besoin de santé sur un territoire »25(*).

Les acteurs auditionnés par les rapporteurs ont, très majoritairement, souligné l'apport des CPTS en matière d'accès aux soins et d'organisation des parcours. Le ministère relève, ainsi, que « les CPTS sont souvent à l'initiative du déploiement de dispositifs innovants pour améliorer l'accès aux soins (médicobus, services d'accès aux soins, article 51...), qui ne pourraient pas se développer ou se concrétiser sans leur intervention »26(*). Dans sa récente « Grande Enquête », la Fédération des CPTS (FCPTS) liste également de nombreux dispositifs mis en place par les CPTS pour améliorer l'accès aux soins : orientation des patients sans médecin traitant vers une offre existante, établissement d'une liste de patients sans médecin traitant, développement des protocoles de coopération, etc.27(*)

Les CPTS contribuent également à la mise en oeuvre d'actions de prévention. Plusieurs d'entre elles portent, par exemple, l'expérimentation Icope (Integrated Care for Older People28(*)) visant, conformément à une démarche préconisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), à repérer précocement et prévenir le déclin fonctionnel lié à l'âge en outillant les professionnels de premier recours29(*). Certaines CPTS s'engagent, par ailleurs, dans la mise en oeuvre d'actions de dépistage sur leur territoire.

Enfin, les CPTS permettent aux pouvoirs publics, à l'assurance maladie et aux acteurs du système de santé de disposer localement d'interlocuteurs susceptibles de faciliter la mise en oeuvre des politiques de santé. Le ministère souligne, ainsi, que les CPTS agissent « comme des relais efficaces et pertinents pour la mise en oeuvre des politiques publiques portées par le ministère : santé mentale, prise en charge de pathologies chroniques, soins palliatifs, etc. ». Les CPTS offrent aussi un interlocuteur, en ville, aux établissements de santé : le rapport « Tour de France » de 2023 observait, ainsi, que les hôpitaux « évoquent quasi systématiquement l'émergence des CPTS comme un facteur positif pour le dialogue avec la ville »30(*).

b) Le risque d'un déploiement « à marche forcée » et l'inégale contribution des CPTS sur le territoire

Malgré ces apports, la contribution des CPTS à la coordination des professionnels, à l'amélioration de l'accès aux soins ou au déploiement des actions de prévention apparaît inégale. De nombreux acteurs ont souligné, lors de leur audition, le risque d'un déploiement « à marche forcée », pour répondre à l'objectif gouvernemental d'une couverture intégrale du territoire national, et de l'apparition de « coquilles vides ». L'Union nationale des professionnels de santé (UNPS), entendue par les rapporteurs, estime ainsi que « la stratégie de généralisation accélérée des CPTS à l'ensemble du territoire, sans adhésion suffisante des professionnels, s'est révélée, in fine, contre-productive et a pu nuire à l'appropriation du dispositif par les acteurs de terrain ».

L'implication inégale des professionnels de santé dans leur CPTS est particulièrement soulignée. L'UNPS indique encore que, bien qu'un « grand nombre de professionnels de santé [ait] adhéré à une CPTS », ces derniers ont, en pratique, « du mal à s'approprier les CPTS, jugées trop administrées et peu lisibles. » Ce faible engouement serait particulièrement marqué chez les médecins et, parfois, « accentué par la mise en place de l'accès direct au sein des CPTS ».

Les rapporteurs, qui ont interrogé l'assurance maladie comme le ministère à ce sujet, s'étonnent que les données relatives à l'adhésion des professionnels de santé demeurent lacunaires, plus de huit ans après la création des CPTS et alors que cet indicateur apparaît particulièrement pertinent pour mesurer leur implantation dans les territoires. L'assurance maladie souligne, en effet, la fragilité des données dont elle dispose « liée à des normes et des qualités de remplissage par les CPTS inégales ».

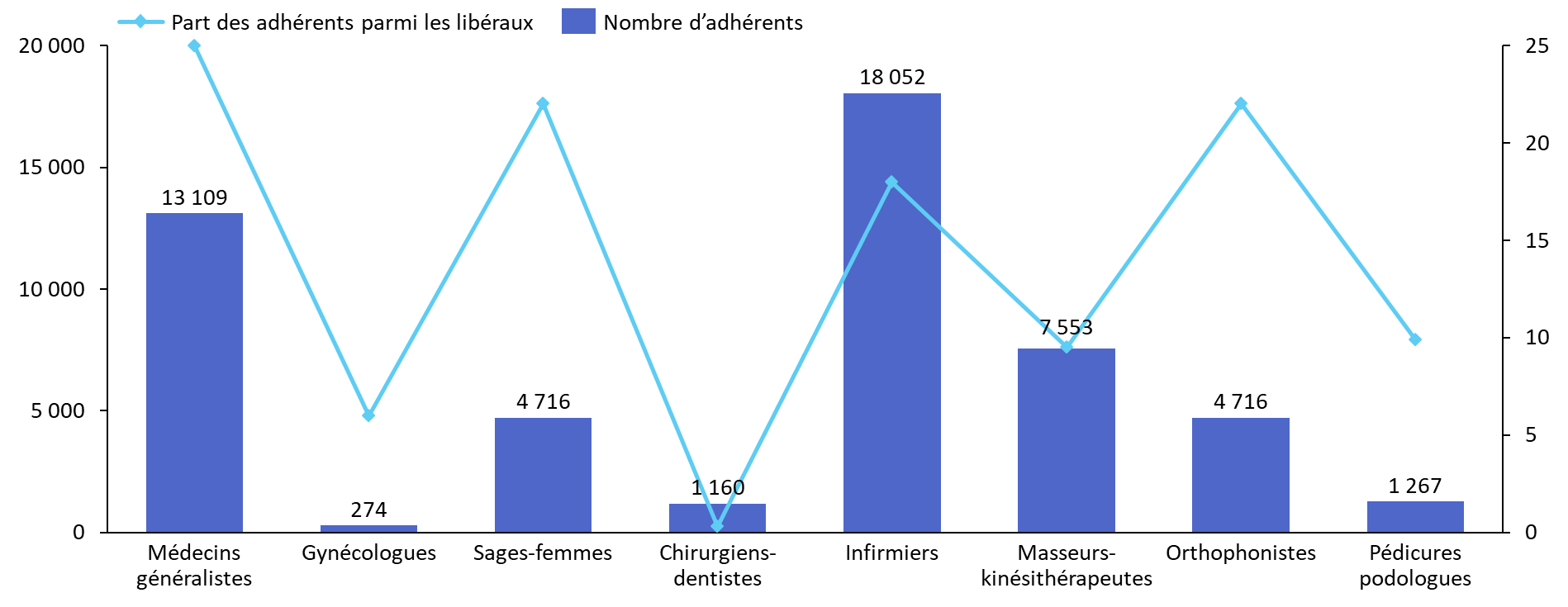

Ces données tendent toutefois à montrer une implication très inégale des professions exerçant en ambulatoire, 25 % des médecins généralistes étant identifiés comme adhérant à une CPTS, contre 9,5 % des masseurs-kinésithérapeutes, 6 % des gynécologues et 0,3 % des chirurgiens-dentistes libéraux. Avec plus de 18 000 adhésions recensées, les infirmiers constitueraient la profession la mieux représentée au sein des CPTS.

Nombre et proportion des professionnels libéraux adhérant aux CPTS, par profession

Source : Mecss du Sénat, d'après des données de la Caisse de l'assurance maladie

La présence de certaines professions ne relevant pas, au sens du code de la santé publique, des professions de santé dans les CPTS et, parfois, dans leurs organes décisionnels, a également été relevée par plusieurs personnes auditionnées. L'assurance maladie identifiait ainsi, au milieu de l'année 2025, 26 sophrologues, 9 hypnothérapeutes et 5 réflexologues adhérant à une CPTS.

En outre, l'apport effectif des CPTS au niveau national apparaît encore faiblement mesuré. Le rapport « Tour de France » de 2023 affirmait, ainsi, que « pour l'ensemble des missions pour lesquelles les CPTS sont financées (accès aux soins, organisation des parcours de soins, prévention, qualité et pertinence, accompagnement des professionnels), il est trop tôt pour mener un travail d'évaluation de l'action conduite »31(*). Aucune évaluation nationale n'a été conduite depuis.

Dans ce contexte, le développement des CPTS continue parfois de susciter la défiance de certains professionnels et la place qui leur est accordée dans l'organisation des soins ou la représentation des professionnels est parfois contestée. Dans une publication de novembre 2024 relative aux CPTS, l'Union française pour une médecine libre (UFML-S) rappelle ainsi que les CPTS n'ont pas de « droit légitime de représenter les professionnels de santé »32(*).

* 4 Les pouvoirs de contrôle de la commission sont définis par l'article L.O. 111-9 du code de la sécurité sociale, qui prévoit notamment que « tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils [le président, le rapporteur général, le président de la Mecss, les rapporteurs, les membres désignés à cet effet] demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'État et du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis ».

* 5 Article L.O. 111-9-1 du code de la sécurité sociale.

* 6 Article L.O. 111-9-3 du code de la sécurité sociale.

* 7 Article 65 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

* 8 Article L. 1434-12 du code de la santé publique.

* 9 Article 12 du projet de loi de modernisation de notre système de santé, déposé à l'Assemblée nationale le 15 octobre 2014.

* 10 Rapport 653 (2014-2015) de M. Alain Milon, Mmes Catherine Deroche et Élisabeth Doineau, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de modernisation de notre système de santé, 22 juillet 2015, n° pp. 181, 183 et 188.

* 11 Article 3 de la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, adoptée par l'Assemblée nationale le 15 juin 2023 et transmise au Sénat.

* 12 Rapport n° 48 (2023-2024) de Mme Corinne Imbert, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels, 18 octobre 2023, p. 72.

* 13 Article L. 1434-12 du code de la santé publique.

* 14 Article 22 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.

* 15 Ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé.

* 16 Article 5 de l'ACI en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des CPTS de 2019.

* 17 Article L. 1434-12-2 du code de la santé publique.

* 18 Article L. 1434-12-1 du code de la santé publique.

* 19 Article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

* 20 Voir, par exemple, le « Plan 100 % CPTS » publié en 2023 par le ministère chargé de l'organisation territoriale et des professions de santé.

* 21 Igas, Déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé. Appui à la DGOS, août 2018, p. 26.

* 22 Y compris par une CPTS en cours de constitution n'ayant pas encore signé l'ACI.

* 23 Instruction n° DGOS/R5/2016/392 du 2 décembre 2016 relative aux équipes de soins primaires (ESP) et aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

* 24 Dr Marie-Hélène Certain, Albert Laurtman, Hugo Gilardi, Rapport Tour de France des CPTS. Bilan et propositions pour le déploiement et le développement des CPTS, 28 juin 2023.

* 25 Instruction n° DGOS/R5/2016/392 du 2 décembre 2016 relative aux équipes de soins primaires (ESP) et aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

* 26 Réponses écrites de la DGOS et de la direction de la sécurité sociale (DSS) au questionnaire transmis par les rapporteurs.

* 27 FCPTS, Résultats de la Grande Enquête des CPTS, mars 2025.

* 28 En français : Soins intégrés pour les personnes âgées.

* 29 Cahier des charges « Icope » publié par le ministère des Solidarités et de la Santé.

* 30 Rapport « Tour de France des CPTS ». Bilan et propositions pour le déploiement et le développement des CPTS, 28 juin 2023, p. 21.

* 31 Rapport « Tour de France des CPTS ». Bilan et propositions pour le déploiement et ledéveloppement des CPTS, 28 juin 2023, p. 5.

* 32 UFML-S, « CPTS : des investissements en milliards pour qui, pourquoi, pour quels résultats », novembre 2024, p. 6.