B. DES MODALITÉS DE FINANCEMENT INCITATIVES, MAIS FAIBLEMENT PILOTÉES

1. Des modalités de financement sur fonds publics définies pour faciliter la création des CPTS et leur offrir une grande liberté d'organisation

a) Un financement conventionnel, principalement assis sur les missions légales des CPTS

Les CPTS signataires de l'ACI ayant conclu avec la CPAM et l'ARS une convention reçoivent sur ce fondement deux types de financements :

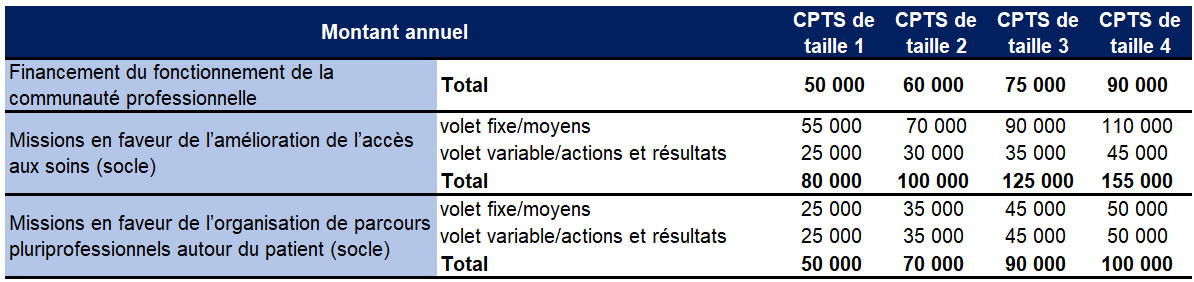

- un financement pour le fonctionnement attribué avant le démarrage des missions et permettant d'assurer le fonctionnement de la CPTS de manière pérenne (l'enveloppe est comprise entre 50 000 et 90 000 euros) ;

- un financement pour chaque mission engagée composé d'une part fixe (allouée dès le début de chaque mission) et d'une part variable (calculée selon l'atteinte des objectifs fixés dans le contrat et de l'intensité des moyens déployés par la CPTS pour chaque mission).

La part fixe permet d'amorcer et de soutenir la structure dès le lancement des missions, offrant à la CPTS un financement pérenne pour le volet fixe de ses dépenses liées aux actions à mettre en oeuvre (tels que les salaires par exemple). Concrètement, à la date de démarrage de chaque nouvelle mission, 75 % du volet fixe est versé, proratisé en fonction de la date anniversaire du contrat. Puis à chaque date anniversaire du contrat, le solde de la part fixe de l'année n-1 est versé ainsi que les 75 % de l'enveloppe pour l'année n.

La part variable, quant à elle, incite les CPTS à atteindre des objectifs, adaptés aux besoins spécifiques du territoire et à la taille de la structure. Elle est fondée sur des indicateurs d'actions et de résultats fixés, pour chaque mission, dans le contrat conclu par la CPTS avec l'ARS et la CPAM33(*).

Ce système, similaire à celui appliqué aux maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), est conçu pour pérenniser le financement et soutenir la coordination et la gouvernance des structures de santé.

Les financements conventionnels prévus par l'ACI sont fonction du nombre d'habitants couverts par la CPTS. Quatre « tailles » sont ainsi définies34(*) :

|

Taille |

Nombre d'habitants couverts |

|

Taille 1 |

Moins de 40 000 |

|

Taille 2 |

Entre 40 000 et 79 999 |

|

Taille 3 |

Entre 80 000 et 175 000 |

|

Taille 4 |

Plus de 175 000 |

Le tableau ci-dessous présente les financements prévus par l'ACI selon la catégorie de la CPTS et le type de mission, ainsi que, pour chaque mission, la répartition entre volet fixe et volet variable :

Il faut ajouter que les communautés professionnelles de taille 4 comprenant au moins 100 membres bénéficient d'une majoration de 10 % sur l'ensemble des missions socles ou optionnelles.

Selon les chiffres fournis par l'assurance maladie, dans le cas où la part variable de chaque mission serait intégralement versée aux 700 CPTS ayant signé l'ACI au 31 mai 2025, le montant total des financements conventionnels s'élèverait à 254 millions d'euros par an.

b) Des financements complémentaires par l'assurance maladie et les ARS, destinés à favoriser la création des CPTS et leur contribution à l'innovation sanitaire

Les ARS apportent par ailleurs un accompagnement et un soutien financier aux CPTS, par les crédits du FIR, particulièrement en phase de lancement. L'objectif est que, sauf exception, l'ARS finance l'émergence des CPTS en amont de la signature de l'ACI. Les fonds conventionnels prennent ensuite le relais.

Les ARS peuvent, d'abord, soutenir les porteurs de projets, tout au long de l'élaboration du projet de santé, pour les aider à le concevoir, à financer un consultant ou le recrutement d'un coordonnateur35(*). Ce financement par le FIR est accordé, au plus tôt, à partir de la validation de la lettre d'intention et de la constitution de la CPTS en association.

Mais ce type de financement présente une grande variabilité entre les régions en fonction des ARS. Son montant peut se situer entre 10 000 et 50 000 euros. Dans certaines régions, selon la FCPTS, aucun versement n'est même déclaré au titre du FIR. De plus, il apparait que seule une minorité de CPTS bénéficie de ces fonds. Selon la fédération, « moins de 10 % des CPTS interrogées déclarent percevoir des fonds du FIR ».

Des fonds conventionnels de l'assurance maladie peuvent également être versés, dans certaines conditions, avant la signature de l'ACI. Le dispositif de « contrat précoce » a, ainsi, pour objectif de constituer un crédit d'amorçage lorsque la CPTS conduit une action opérationnelle avant même d'avoir formellement signé l'ACI. Si la signature de l'ACI n'est pas effective dans les 9 mois suivant le versement de ces crédits d'amorçage, la somme est récupérée par l'assurance maladie.

Comme l'a indiqué la FCPTS aux rapporteurs, les porteurs de projet ne connaissent pas toujours ces dispositifs financiers et ne les sollicitent donc pas systématiquement. Questionnée sur ce point par les rapporteurs, la Cnam n'a pas précisé le nombre de CPTS qui ont pu bénéficier de ce type de contrat, indiquant seulement que peu de CPTS sollicitent ces crédits.

La DGOS a souligné toute l'utilité que ces crédits peuvent avoir lors de la création d'une CPTS afin, par exemple, d'embaucher un coordinateur permettant de structurer et faire aboutir leur projet de santé et la contractualisation ACI mais aussi de financer des premiers projets permettant de mobiliser et fédérer des professionnels de santé.

Toutefois, les rapporteurs regrettent le manque de lisibilité lié à la coexistence de deux systèmes de financement qui suivent le même objectif au moment de la création des CPTS. Il semblerait plus efficient de consacrer effectivement les financements de l'ARS, dans le cadre de son accompagnement à la rédaction du projet de santé, à la phase pré-ACI et de réserver les financements conventionnels aux CPTS signataires. Outre la clarification du rôle de chacun, cette répartition stricte aurait également pour résultat d'amener les ARS à s'engager davantage dans le suivi et le soutien à la création des CPTS sur leur territoire.

Proposition n° 1 : Dans la perspective de la négociation d'un nouvel ACI, engager une réflexion visant à découpler les financements ARS et assurance maladie en réservant les seconds aux CPTS ayant signé l'ACI.

Dans tous les cas, les fonds conventionnels restent largement majoritaires dans le financement des CPTS, dont ils représentent plus de 90 % des recettes.

L'ARS Grand Est a ainsi indiqué à la mission avoir versé 505 000 euros de financements au titre du FIR en 2024. La même année, les financements ACI au titre des missions prévues par l'ACI dans la région s'élevaient à 8,1 millions d'euros.

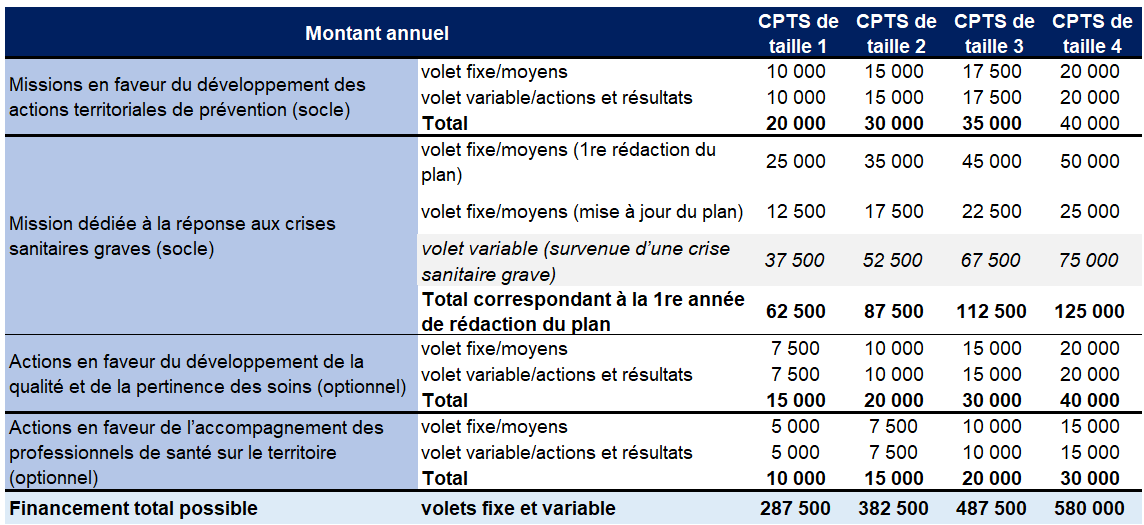

Financements ACI par mission versés dans la région Grand Est en 2024

(en euros)

Source : Mecss du Sénat, d'après des données de l'ARS Grand Est

Les CPTS peuvent obtenir des financements complémentaires, par exemple du fonds pour l'innovation du système de santé (FISS) dans le cadre de leur réponse à des appels à projets spécifiques et de leur participation à des expérimentations dites « de l'article 51 » ou encore lorsqu'elles mettent en place des projets « inter-CPTS » difficilement finançables via l'ACI36(*).

2. Un pilotage et un contrôle des financements manifestement insuffisants

a) Une connaissance insuffisante des financements accordés au niveau national

Au cours de leurs travaux, les rapporteurs n'ont pu que regretter la faible connaissance des financements versés aux CPTS, malgré l'importance de leur montant.

Selon la Cour des comptes, 105,8 millions d'euros ont été versés en 202237(*) aux 348 CPTS signataires de l'ACI. La Cnam, interrogée par les rapporteurs, indique que ce montant s'élève à 121 millions d'euros en 2023 pour les 508 CPTS alors signataires de l'ACI, soit une moyenne de 240 000 euros par CPTS. Enfin, la Cnam a également précisé aux rapporteurs que le montant maximal prévu pour les 700 CPTS signataires de l'ACI au 31 mai 2025 s'élève à 254 millions d'euros, dans le cas où tous les indicateurs seraient atteints.

Malgré ces sommes conséquentes, ni la Cnam, ni la DGOS n'ont pu fournir aux rapporteurs une analyse des montants versés par mission et action. Tout du moins, la Cnam a annoncé que des travaux étaient en cours pour aboutir à des premiers éléments d'analyse à la fin de l'année 2025.

Les rapporteurs s'étonnent que six ans après la signature de l'ACI, aucun outil de pilotage de la dépense ne soit disponible à l'échelle nationale.

Concernant les crédits attribués par les ARS, la DGOS indique qu'« il n'existe pas de vision consolidée au niveau national sur ce qui a été versé aux CPTS et à quel titre ». Si, comme indiqué précédemment, ces financements restent marginaux par rapport aux crédits de l'ACI, il est regrettable que l'administration ne dispose pas d'une vision d'ensemble et d'un outil de supervision digne de ce nom permettant d'analyser l'évolution des financements accordés aux CPTS.

Les rapporteurs estiment qu'il est urgent de mettre en place des outils de cartographie fonctionnels, permettant de visualiser qui finance quoi sur un territoire donné, de clarifier les rôles pour éviter les concurrences de compétences et fluidifier l'action des acteurs de santé.

Proposition n° 2 : Mettre en place un outil de pilotage de la dépense et d'analyse des financements alloués aux CPTS sur l'ensemble du territoire national.

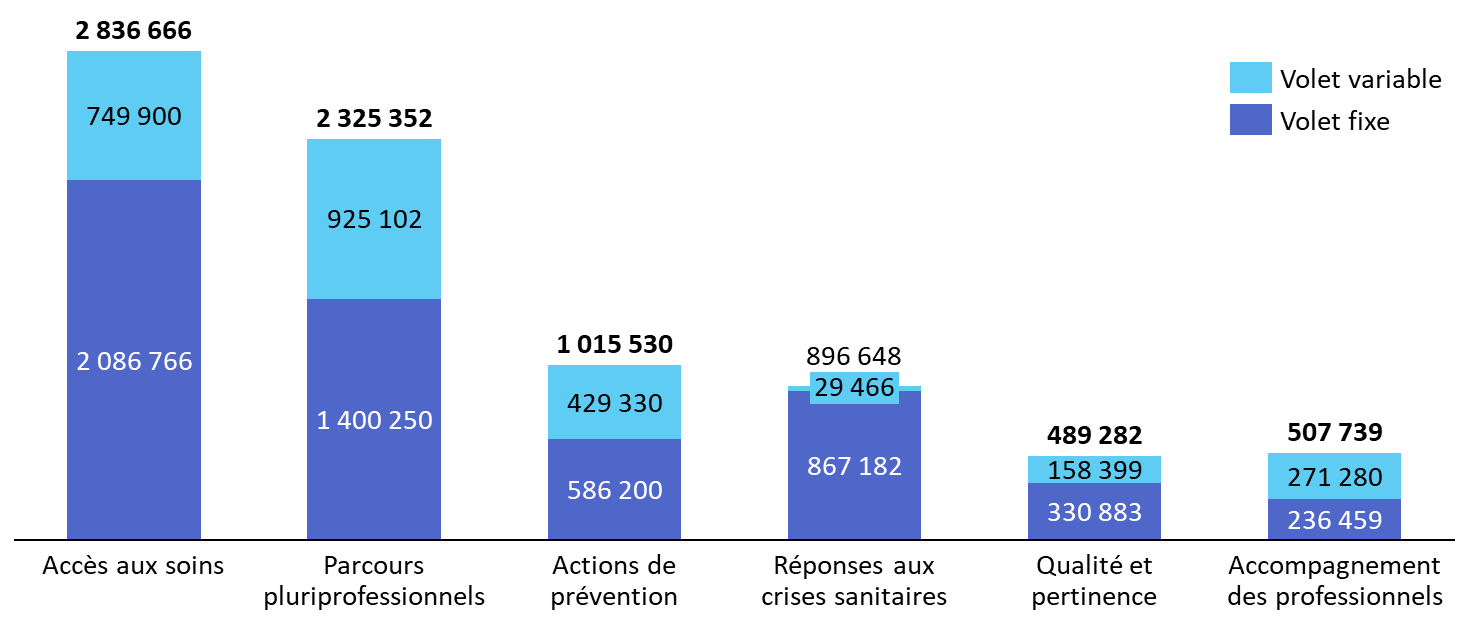

b) Au niveau local, un dialogue de gestion indispensable pour assurer l'efficacité de la dépense mais encore trop inégalement réalisé selon les territoires

Le dialogue de gestion fonctionne comme un temps d'échange structuré et régulier, au minimum annuel à la date anniversaire de signature du contrat, qui se fonde sur l'ACI. Il permet d'évaluer la progression de la CPTS dans la réalisation des missions définies dans son projet de santé, ainsi que l'atteinte des indicateurs prévus dans l'accord et qui commande le versement de la part variable des financements. Il s'agit dès lors du principal outil de pilotage financier de l'activité des CPTS permettant d'évaluer les résultats de la CPTS et ainsi déterminer le montant de la part variable.

Au-delà du seul outil de pilotage financier, le dialogue de gestion est aussi le moyen d'identifier les difficultés ou les freins rencontrés par la CPTS, et d'adapter les objectifs ou les moyens en conséquence. Il permet une analyse tripartite des besoins de santé du territoire et la réévaluation des priorités en fonction de celle-ci. Enfin, ce dialogue s'inscrit pleinement dans la logique partenariale qui prévaut dans la mise en oeuvre des CPTS entre les professionnels de santé et les acteurs institutionnels. Si la plupart des CPAM interrogées par les rapporteurs font mention de l'importance d'un dialogue continu tout au long de l'année entre les acteurs et les financeurs, le dialogue de gestion représente, dans tous les cas, le moment privilégié pour mettre en oeuvre un véritable co-pilotage territorial des politiques de santé. C'est pourquoi il est d'autant plus regrettable que les délégations territoriales des ARS ne soient pas toujours systématiquement associées au dialogue de gestion, ce qui contribue au manque de lisibilité pour les professionnels de santé et aux difficultés de suivi de mise en oeuvre du projet de santé38(*).

Un dialogue de gestion-type : l'exemple d'un dialogue de gestion en Moselle

Le dialogue de gestion est généralement organisé autour de la date anniversaire de la signature de la convention. En Moselle, il doit avoir lieu au plus tard dans les deux mois suivant cette date. Afin d'en faciliter la planification, la date est fixée de préférence six mois à l'avance.

Toutefois, dans l'ensemble, les CPAM et les ARS restent trop dépendantes de la bonne relation avec les CPTS de leur territoire pour obtenir les documents nécessaires au bon déroulement du dialogue de gestion. Ainsi, les rapporteurs ont pu constater que certaines CPTS refusent de transmettre la liste de leurs adhérents au nom du respect de la protection des données personnelles. Plusieurs CPAM ont également mentionné des pièces justificatives transmises beaucoup trop tardivement, la veille, voire à l'issue du dialogue de gestion, ou des pièces peu pertinentes ne permettant pas de vérifier l'effectivité des actions conduites. À l'inverse, certaines CPAM, à l'instar de celles des Yvelines, de la Guadeloupe ou de la Moselle, ont pu mettre en avant la qualité des échanges et de la relation entretenue avec les CPTS.

Le dialogue de gestion est également le cadre dans lequel sont fixés et mis à jour les indicateurs permettant de mesurer l'action des CPTS. Les indicateurs de résultat, mesurant les effets des actions de la CPTS, permettent de déterminer le montant de la part variable des financements associés à chacune des missions. Ils sont négociés entre la CPTS, l'assurance maladie et l'ARS.

Les indicateurs sont construits sur la base d'un diagnostic territorial, d'une cible et, théoriquement, d'un objectif de résultat. Les pièces justificatives et les « livrables » sont précisés au moment de leur définition. Les rapporteurs estiment que les indicateurs doivent pouvoir évoluer avec la maturité de la CPTS, pour passer progressivement d'une logique de moyens à une approche, plus quantitative, par résultat. Si l'assurance maladie a bien pour ambition d'intégrer progressivement de plus en plus d'indicateurs de résultats (taux de dépistage, suivi de patients en ALD par exemple), cette démarche reste encore limitée du fait de la réticence de certaines CPTS à endosser des indicateurs quantitatifs.

Afin d'analyser le fonctionnement du dialogue de gestion, les rapporteurs ont interrogé 17 CPAM pour obtenir des éléments concernant les indicateurs mis en place et les modalités de contrôle des actions réalisées par les CPTS. Dans le cadre cette enquête, les rapporteurs ont pu constater les limites de certains indicateurs retenus. De nombreux indicateurs ne requièrent que la fourniture d'une pièce justificative simple (comptes rendus de réunion, feuilles d'émargement à une formation, etc.) et ne permettent pas de rendre compte de l'impact réel de l'action de la CPTS sur le terrain. Parmi les indicateurs de ce type identifiés dans les documents transmis, les rapporteurs se sont étonnés que, dans le cadre de la mise en place d'une action visant à renforcer la vaccination des femmes enceintes, un financement de 5 000 euros puisse être accordé à la seule condition de réaliser l'action « promotion de la vaccination pour les femmes enceintes ». Parfois, le justificatif demandé apparaît faible : une simple mention dans le rapport d'activité d'une réunion suffit à attester de sa tenue.

À l'inverse, certaines CPAM travaillent à la rédaction d'une trame harmonisée d'indicateurs pour l'ensemble des CPTS de leur territoire avec une progression à moyen terme en fonction de leur maturité.

* 33 Article 7.3.2.2 de l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des CPTS de 2019.

* 34 Article 7.1 de l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des CPTS de 2019.

* 35 Dr Marie-Hélène Certain, Albert Laurtman, Hugo Gilardi, Rapport Tour de France des CPTS. Bilan et propositions pour le déploiement et le développement des CPTS, 28 juin 2023, p. 18.

* 36 Par exemple, en Indre-et-Loire, dès 2019, les six CPTS ont sollicité une aide du fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie (FIOP) pour financer un projet de coordination entre médecins généralistes et psychiatrie.

* 37 Cour des comptes, L'organisation des soins de premiers recours, mai 2024.

* 38 Réponse de l'Agence régionale du Grand Est au questionnaire transmis par les rapporteurs.