II. RENFORCER LE CONTRÔLE FINANCIER DES CPTS ET FAVORISER LEUR CONTRIBUTION EFFECTIVE À LA COORDINATION DES SOINS

A. OPTIMISER LA DÉPENSE PUBLIQUE ET MIEUX ORIENTER L'ACTION DES CPTS

1. Améliorer l'adéquation entre les financements alloués et la réalité de l'action des CPTS afin d'assurer l'efficacité de la dépense publique

a) Des financements qui ne répondent que partiellement aux besoins des CPTS notamment en matière de prévention et d'accès aux soins

Les rapporteurs regrettent que ni la Cnam, ni la DGOS n'aient pu leur fournir des données précises relatives à la nature des dépenses effectuées par les CPTS grâce aux financements qu'elles reçoivent. En conséquence, ils ont exploité les éléments publiés par la FCPTS relatifs à la répartition des dépenses des CPTS au niveau national39(*). Toutefois, ces éléments ne couvrent que les 165 CPTS qui ont accepté de partager leurs données.

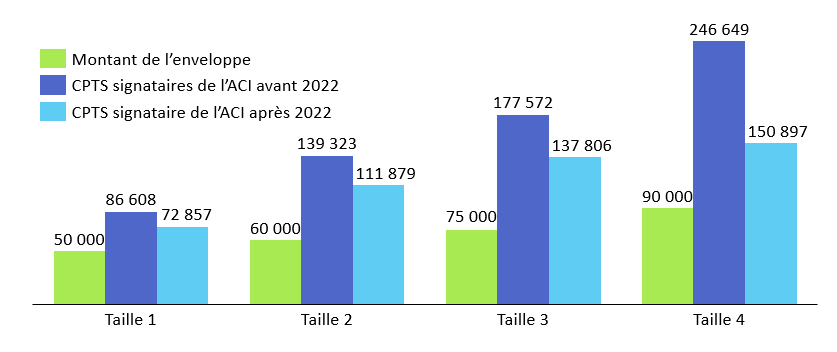

Il ressort de l'analyse de ces données que les dépenses réelles de fonctionnement sont quasi systématiquement supérieures aux enveloppes allouées dans le cadre de l'ACI. L'écart entre les dépenses de fonctionnement engagées et l'enveloppe augmente avec la taille de la CPTS.

Consommation moyenne des enveloppes

« fonctionnement »

par taille et ancienneté de

CPTS

Source : Mecss du Sénat, d'après des données FCPTS et de la Caisse nationale de l'assurance maladie

A contrario, les enveloppes « missions » sont moins consommées. Si cela peut varier sensiblement selon les départements et la taille de la CPTS, il ressort qu'aucune variation significative en fonction de l'ancienneté n'est observable dans la consommation des crédits des missions.

Globalement, les missions « prévention » et « accompagnement des professionnels de santé » présentent l'écart entre enveloppe allouée et enveloppe consommée le plus faible. De nombreuses CPTS indiquent que ces enveloppes sont sous-estimées au regard des actions à mener. La CPAM de Seine-et-Marne, interrogée par les rapporteurs, a indiqué craindre que la faiblesse de l'enveloppe « prévention » mette à mal la mise en oeuvre d'actions d'aller vers.

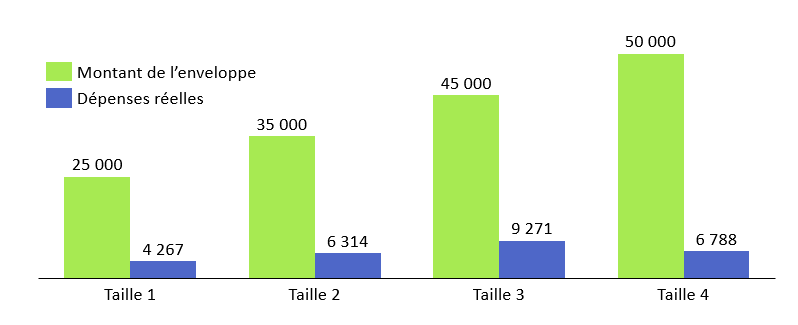

À l'inverse, la mission « gestion de crise sanitaire », ajoutée au sein de l'ACI par l'avenant 2 entré en vigueur le 31 mars 2022, semble largement surfinancée du fait, d'une part, de l'investissement très variable d'une CPTS à l'autre au moment de la rédaction du plan initial et, d'autre part, du peu de crises sanitaires survenues. Par ailleurs, pour attester de la mise en oeuvre de cette mission et d'un versement annuel allant de 12 500 à 25 000 euros selon la taille de la CPTS, une simple actualisation du plan de gestion de crise sanitaire suffit. La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), interrogée sur la pertinence de cette mission, a indiqué que « créer des plans est peu perspicace et surtout non utilisé ».

Consommation moyenne de l'enveloppe

« crise sanitaire » attribuée

lors de la

première rédaction du plan de gestion de crise, par taille de

CPTS

(en euros)

Source : Mecss du Sénat, d'après des données FCPTS et de la Caisse nationale de l' assurance maladie

Les rapporteurs jugent nécessaire qu'une étude soit désormais menée au niveau national sur l'ensemble des CPTS afin de pouvoir mieux connaître les dépenses réalisées et mieux orienter les financements.

La dichotomie entre enveloppes théoriques et dépenses réellement engagées soulève également la question de la fongibilité entre les enveloppes et des contrôles qui doivent nécessairement y être liés. Aujourd'hui, si celle-ci n'est pas explicitement autorisée, elle est pratiquée de fait par les CPTS. Ainsi, 82,4 % des CPTS interrogées par la FCPTS déclarent y avoir recours40(*).

En effet, il apparaît nécessaire de ne pas intégrer les missions dans une stricte logique de silos mais d'apporter une vision plus transversale dans l'utilisation des fonds. Selon la FCPTS, un même projet peut répondre à plusieurs missions et une vision trop étanche des missions « empêche parfois cette transversalité et donc une certaine forme de souplesse ». Les rapporteurs appellent à un encadrement national autorisant la fongibilité des enveloppes entre chaque mission. Cette fongibilité pourrait, par exemple, n'être autorisée que lorsque les missions prioritaires sont remplies.

Proposition n° 3 : Autoriser et encadrer la fongibilité des enveloppes entre missions.

Enfin, comme l'a soulevé la DGOS dans sa réponse au questionnaire, l'existence de crédits de fonctionnement, alloués dès la naissance de la CPTS puis pendant toute la durée contrat, conduit à s'interroger. En effet, les rapporteurs estiment qu'il existe un risque que cette rémunération au titre du fonctionnement fasse double emploi avec la part fixe des financements des missions. Dans ce cadre, une réflexion doit être lancée sur la possibilité de réduire progressivement les crédits de fonctionnement après la première année d'existence de la CPTS afin de privilégier le financement du temps d'ingénierie de projet pour la mise en place des actions via la part fixe de chaque mission.

Proposition n° 4 : Prévoir, en fonction de la maturité des CPTS, une réduction progressive des crédits de fonctionnement afin de privilégier le financement par missions.

b) Dans le cadre de la négociation du prochain ACI, envisager une évolution du périmètre et du financement des missions

Les rapporteurs souhaitent souligner la pertinence de l'existence de différentes missions socles et optionnelles permettant de mieux cibler les actions et les objectifs assignés aux CPTS et considèrent qu'il n'est pas pertinent de remettre en cause cette structuration des financements. Toutefois, ils estiment que des réajustements dans le calibrage des crédits qui leur sont alloués pourraient être envisagés et que les travaux en cours en vue du prochain ACI doivent être l'occasion de revoir le périmètre des missions ainsi que les modalités de leur financement.

Proposition n° 5 : Conduire une étude nationale sur le montant des dépenses effectives des CPTS sur chacune des six missions conventionnelles pour pouvoir réviser, dans le cadre de la négociation du prochain ACI, le périmètre et la répartition des crédits entre ces missions.

Par ailleurs, les spécificités du territoire pourraient être mieux prises en compte. Le dispositif actuel est principalement indexé sur la taille démographique du territoire, et non sur la densité médicale ou la difficulté d'accès aux soins. Les financements ne prennent pas suffisamment en compte la spécificité des territoires (pauvreté, âge de la population, isolement, surmortalité, démographie médicale, etc.). Ainsi plus de 50 % des répondants à un sondage réalisé par l'UNPS en novembre 2024 auprès de 16 organisations représentatives des professionnels estiment que de nouveaux critères intégrant les besoins des territoires devraient être pris en compte.

Une réflexion doit également être engagée sur la prise en compte, dans le cadre de l'ACI, du renforcement de la coordination ville-hôpital. Lors de leur déplacement au sein de la CPTS Sud-Allier, les rapporteurs ont pu constater l'importance du lien entre la CPTS et l'hôpital pour l'amélioration de l'accès aux soins sur le territoire. Ainsi, cette CPTS dispose de plusieurs bureaux au sein de l'hôpital du secteur afin de tenir des réunions et de permettre aux jeunes professionnels de santé de disposer d'un local. L'amélioration des prises en charge lors des sorties d'hôpital tout comme le repérage en amont des fragilités afin d'éviter des hospitalisations doivent ainsi constituer des missions prioritaires pour les CPTS. La présence d'infirmières de parcours sur la CPTS Sud-Allier contribue, par exemple, à diminuer le taux d'hospitalisation sur le territoire grâce à une prise en charge précoce des patients.

Enfin, dans une logique d'efficience de la dépense publique, une discussion doit être engagée entre les financeurs et les organisations représentatives pour augmenter la part variable du financement des CPTS basée sur l'atteinte d'objectifs. Comme le relève la CPAM de l'Isère, pour une CPTS de taille 3, la part fixe des missions et le budget de fonctionnement représentent 275 000 euros alors que la part variable n'est que de 122 500 euros (hors crise sanitaire), soit 31 % du total. Le montant de la part variable des financements pourrait, à ce titre, évoluer en fonction de l'ancienneté de la CPTS.

Proposition n° 6 : Prévoir, dans le cadre du prochain ACI, d'augmenter progressivement la part variable dans le financement par mission des CPTS.

2. Mettre en oeuvre un dialogue de gestion cohérent et efficace sur l'ensemble du territoire

a) Enrichir le dialogue de gestion afin d'en assurer la pertinence

Le dialogue de gestion est l'outil central du pilotage de l'action des CPTS et du dialogue avec les CPAM et les ARS. Il souffre cependant aujourd'hui d'une trop grande hétérogénéité sur le territoire et sa qualité dans le suivi de l'action des CPTS reste, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles plus contraignantes, trop dépendante de la bonne volonté des acteurs.

Les rapporteurs estiment qu'une amélioration du dialogue de gestion à droit constant est, dans un premier temps, possible. Il s'agit tout d'abord de renforcer la mutualisation des bonnes pratiques. Le dialogue de gestion doit être un espace de partage d'expériences entre les différentes CPTS. Dans ce cadre, l'ARS et la CPAM doivent davantage diffuser les bonnes pratiques observées sur le territoire, en s'appuyant sur les CPTS pour structurer les soins de premiers recours sur le territoire.

Par ailleurs, les contributions transmises aux rapporteurs dans le cadre de la mission font également état de difficultés dans la collecte des données et la rédaction des rapports d'activité, notamment pour les plus petites CPTS souvent peu dotées en personnels administratifs. Sur le modèle de « l'accélérateur CPTS » mis en place dès 2021 par la Cnam, les institutions pourraient apporter un soutien méthodologique renforcé et continu aux CPTS dans ces domaines. Au sein des CPAM, le métier de référent dédié à l'appui au déploiement de l'exercice coordonné doit, dans ce cadre, être soutenu.

L'utilisation d'outils de gestion performants doit également être favorisée, tout comme celle de plateformes numériques communes et interopérables (comme e-Parcours) qui permet de simplifier la transmission des données et le suivi des actions, réduisant ainsi la charge administrative pour les professionnels de santé. Il s'agit de renforcer le partage d'informations entre les CPTS et les acteurs institutionnels et la lisibilité du suivi de l'action des CPTS en mettant en place un cadre national fixant les modalités de récupération des pièces justificatives.

Proposition n° 7 : Fixer au niveau national les modalités de récupération des pièces justificatives et un cadre commun d'analyse de l'action des CPTS lors du dialogue de gestion.

La coordination entre les acteurs institutionnels doit également être améliorée. À ce titre un comité de pilotage coordonné entre les services du ministère, la MSA et la Cnam a été créé afin de permettre la mise en place d'outils et de procédures de pilotage communs et de renforcer la cohérence de l'action des financeurs institutionnels sur l'ensemble du territoire. Ce rapprochement, permettant de créer un cadre national commun de l'analyse de l'action des CPTS, doit être encouragé. Or, comme le souligne l'ARS du Grand Est dans sa contribution, un écart de plus en plus important peut se créer entre le projet de santé initial et les objectifs liés à la réalisation des missions de l'ACI. Cet écart « entre l'approbation du projet de santé qui relève de l'ARS et la conduite du dialogue de gestion ainsi que la fixation des objectifs ACI qui relèvent de l'assurance maladie »41(*) entraîne un manque de lisibilité dans le suivi global de l'action des CPTS et pose la question de la révision des projets de santé et de leur cohérence avec les indicateurs de l'ACI.

Enfin, les rapporteurs notent avec intérêt la mise en place d'un projet de formation commune de coordonnateurs de CPTS et de référents locaux ARS - assurance maladie entre la Cnam et la FCPTS afin de renforcer la diffusion d'une culture commune de l'évaluation et l'interconnaissance entre les acteurs.

b) Mettre en place des indicateurs adaptés aux spécificités territoriales et aux objectifs précis des CPTS

Conscients de la charge de travail que peut représenter la collecte et l'enregistrement des données relatives aux indicateurs pour certaines CPTS, les rapporteurs appellent à une utilisation pragmatique des indicateurs quantitatifs de résultats.

Une approche plus qualitative, basée sur des retours d'expériences et des études de cas, pourrait compléter les données quantitatives. Les indicateurs doivent pouvoir évoluer en fonction de l'ancienneté de la CPTS et de sa taille afin de correspondre à la charge que la CPTS peut intégrer. Ils ne doivent pas se limiter à l'évaluation d'actions à réaliser (comme un nombre de réunions par exemple), au risque d'enlever toute portée stratégique aux objectifs fixés par rapport aux besoins des territoires.

Les professionnels sont parfois réticents à la fixation d'indicateurs quantitatifs, qui ne peuvent refléter pleinement la complexité des situations sur le terrain et la qualité des actions mises en oeuvre. À titre d'exemple, la CPAM du Calvados a relayé les réserves exprimées par les CPTS de son territoire à propos des indicateurs de résultats sur lesquels « elles ne disposent pas toujours de la maîtrise suffisante sur les déterminants permettant de les atteindre », comme l'implication des professionnels de santé non membres de la CPTS ou la disponibilité du matériel et des outils permettant d'effectuer les actions de dépistage sur le territoire.

Les indicateurs mis en place doivent tenir compte des difficultés socio-économiques du territoire, de la réalité de sa démographie médicale et de l'état de santé globale de sa population. Par ailleurs, comme l'ajoute la CPAM du Calvados, il est nécessaire de prévoir une évolution des indicateurs au regard de la maturité de la CPTS, pour tenir compte de leur capacité croissante « à influer sur les résultats en santé de leur territoire ».

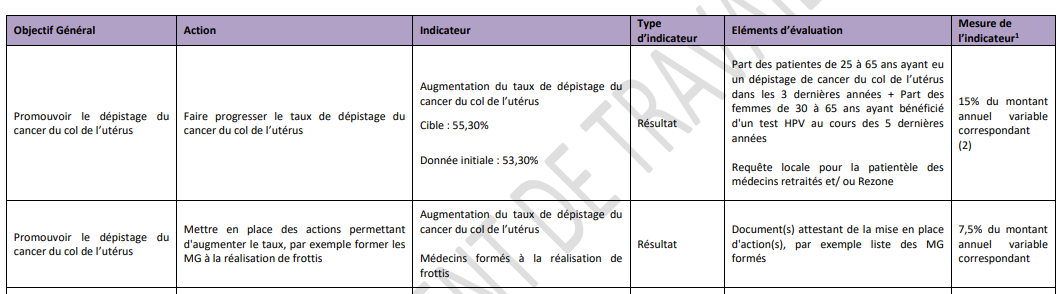

L'extrait reproduit ci-dessous illustre la coexistence, au sein d'une même CPTS, d'indicateurs dont la réalisation doit être justifiée par la production de pièces pertinentes, comme la liste des médecins formés à la réalisation de frottis, et d'indicateurs, comme l'évolution du taux de dépistage, dont l'atteinte dépend de facteurs extérieurs à la CPTS et pour lesquels le poids de son action est difficilement mesurable.

Extrait d'un tableau d'indicateurs fourni dans le cadre d'un dialogue de gestion

Source : Document transmis par une caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des travaux menés par les rapporteurs

Enfin, l'outil de diagnostic ReZone CPTS en open data fournit une vingtaine d'indicateurs par territoire de CPTS, notamment pour la prévention et l'accès aux soins, et apporte de la donnée sur l'offre de soins et le profil de la population. Son utilisation doit être largement diffusée sur l'ensemble du territoire afin de pouvoir disposer d'indicateurs de résultats robustes.

Proposition n° 8 : Privilégier la définition d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs de résultats adaptés aux spécificités du territoire et à la maturité des CPTS, permettant de mesurer réellement l'impact de leur action.

* 39 FCPTS, Résultats de la Grande Enquête des CPTS, mars 2025.

* 40 FCPTS, Résultats de la Grande Enquête des CPTS, mars 2025

* 41 Réponse de l'ARS Grand Est au questionnaire transmis par les rapporteurs.