II. UN DISPOSITIF AMBIGU QUI REPOSE

SUR LA CRÉATIVITÉ

DE L'ÉTAT TERRITORIAL

A. L'AMBIGUÏTÉ ORIGINELLE SUR LE FINANCEMENT DU DISPOSITIF

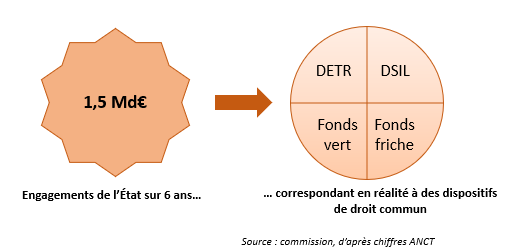

Lors de la présentation du dispositif, en octobre 2020, il avait été annoncé que les moyens lui étant affectés correspondraient à une enveloppe de trois milliards d'euros sur six ans. Ce montant a toutefois fait l'objet d'un malentendu dès l'origine, portant sur deux points.

En premier lieu, cette enveloppe ne correspondait pas à des moyens supplémentaires affectés au dispositif mais à des dotations et fonds de droit commun - DETR, DSIL, fonds friche et fonds vert - lissés sur six ans, en ce qui concerne les 1,47 Md€ correspondant aux crédits engagés par l'État.

Source : commission, d'après les chiffres de l'ANCT

L'autre ambiguïté initiale qui portait sur le financement du dispositif était la suivante : l'enveloppe annoncée ne correspondait pas à proprement parler à un soutien à l'investissement des communes lauréates, mais seulement à un soutien en ingénierie via des crédits de fonctionnement. Un tel calibrage financier a dès l'origine constitué une « déception » pour l'ensemble des acteurs concernés. Ce sentiment témoigne du caractère incomplet, voire bancal du dispositif, entre sa conception, qui reflète l'idée qu'ingénierie et investissement vont de pair, et son déploiement effectif. Ainsi, en raison des arbitrages relatifs au financement de ce programme, il était logique que celui-ci suscite chez les bénéficiaires la « frustration » quasi-unanime que les rapporteurs ont pu constater sur le terrain.

« Cela a été une déception qu'il n'y ait pas eu d'enveloppe dédiée pour l'investissement au sein de ce programme. »

Caroline Cayeux, ancienne ministre du partenariat avec les

territoires

et de la décentralisation, à l'occasion d'un

déplacement

de la mission d'information à Beauvais

le 23 juin 2025

B. UNE MISE EN oeUVRE QUI REPOSE ESSENTIELLEMENT SUR L'ÉTAT TERRITORIAL

Si le programme a été conçu dès l'origine comme une « boîte à outils » nationale, son déploiement effectif et concret a essentiellement reposé sur les services déconcentrés de l'État, qu'il s'agisse du portage, de la gouvernance ou encore de l'animation de la démarche. Les rapporteurs ont ainsi pu constater dans l'ensemble des départements au sein desquels ils se sont rendus un fort degré d'engagement de l'État territorial, malgré le poids que l'appui au programme a représenté à moyens constants pour les équipes des préfectures et directions départementales des territoires (DDT) / directions départementales des territoires et de la mer (DDTM).

Les rapporteurs ont en outre été très favorablement impressionnés par la créativité dont ont fait preuve les services déconcentrés de l'État dans l'animation de ce dispositif. Ils ont ainsi relevé plusieurs initiatives locales de fort potentiel qui mériteraient à leurs yeux d'être répliquées dans d'autres contextes tant elles paraissent porteuses de sens et d'efficacité pour la conduite de projets structurants :

· Valoriser les plans d'action par des outils cartographiques et visuels, à l'exemple des Alpes-de-Haute-Provence ;

· Animer le réseau PVD par des échanges et ateliers participatifs, comme cela est par exemple le cas dans l'Oise (voir figure ci-contre) ;

· Disposer d'un maillage territorialisé de référents en matière d'ingénierie, comme c'est par exemple le cas dans le Var.