- L'ESSENTIEL

- AVANT-PROPOS

- PREMIÈRE PARTIE.

FAUTE DE CAP FIXÉ PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE,

UN PAYSAGE UNIVERSITAIRE ILLISIBLE

- I. L'UNIVERSITÉ, UN BIEN PUBLIC SANS

BOUSSOLE

- A. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE

STRATÉGIE

- 1. L'ambition de la France pour ses

universités n'est pas définie

- a) Une accumulation de missions législatives

sans cohérence d'ensemble

- b) La carence du ministère dans la

définition d'une stratégie nationale

- (1) Les dispositions législatives relatives

à la Stranes ne sont plus appliquées depuis 2019

- (2) Cette lacune n'est pas compensée par le

report du travail stratégique du ministère sur les Comp

- a) Une accumulation de missions législatives

sans cohérence d'ensemble

- 2. La massification des effectifs étudiants

n'est pas régulée

- a) Une contrainte pesant d'abord sur les

universités

- b) Une formation ouverte à tous les

bacheliers

- (1) En droit, la procédure Parcoursup assure

une conciliation des principes encadrant l'accès à l'enseignement

supérieur

- (2) En pratique, la définition des

capacités d'accueil universitaires crée un droit d'accès

à l'université pour tous les bacheliers

- c) Une forte sélection a posteriori et par

l'échec

- (1) Des mécanismes de sélection

opérant tout au long du parcours universitaire

- (2) Un choix dommageable pour les étudiants,

les établissements et les finances publiques

- a) Une contrainte pesant d'abord sur les

universités

- 1. L'ambition de la France pour ses

universités n'est pas définie

- B. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE PILOTAGE

- C. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE

(RE)CONNAISSANCE

- 1. Un déficit d'influence auprès des

décideurs publics

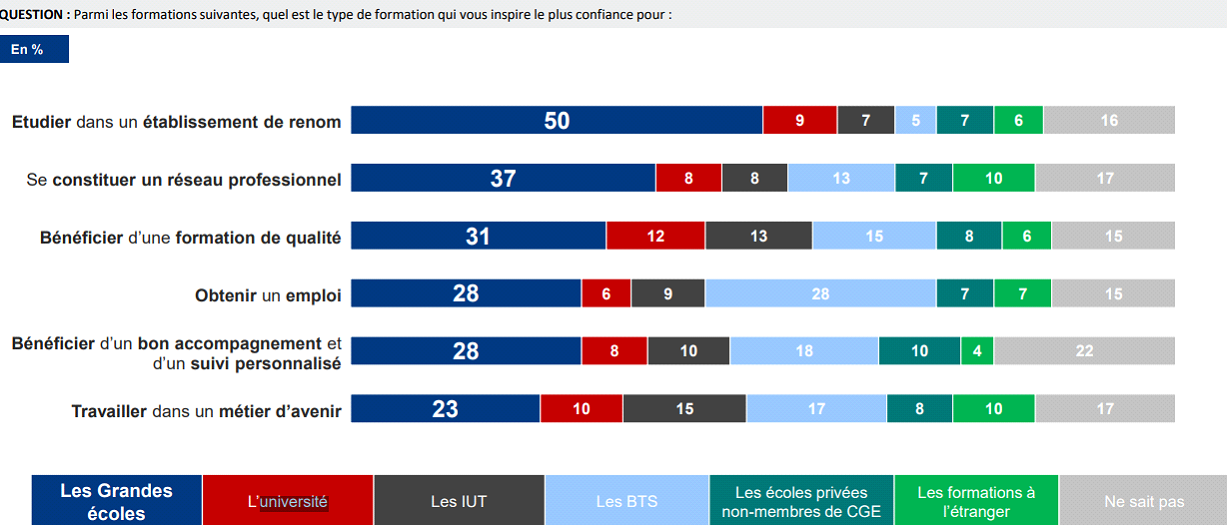

- 2. Une image dégradée auprès

des étudiants, des familles et des entreprises

- a) Un coût modique assimilé à

une moindre valeur

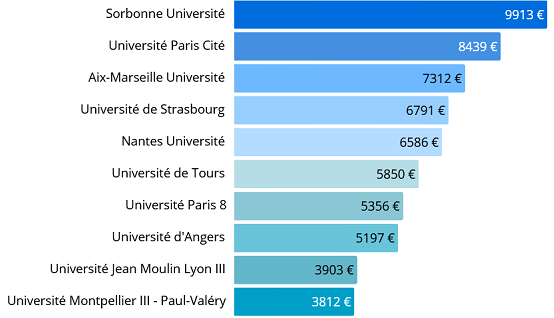

- (1) Des frais d'inscription sans lien avec le

coût des formations

- (2) Un « signal prix »

négatif pour l'attractivité des filières

universitaires

- (3) Le cas particulier des étudiants

extracommunautaires

- b) Une formation perçue comme peu exigeante

et non professionnalisante

- (1) La faible qualité perçue de la

formation ne permet pas aux filières non sélectives de

l'université d'attirer les meilleurs profils

- (2) Une formation faiblement valorisée par

les entreprises

- c) Des réussites peu mises en avant

- a) Un coût modique assimilé à

une moindre valeur

- 3. La concurrence accrue du secteur

privé

- 1. Un déficit d'influence auprès des

décideurs publics

- A. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE

STRATÉGIE

- II. LES UNIVERSITÉS, DES

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À LA TRANSFORMATION

INACHEVÉE

- A. UNE POLITIQUE DE DIFFÉRENCIATION AUX

MULTIPLES IMPENSÉS

- 1.

L'hétérogénéité croissante des

établissements universitaires

- a) Les bouleversements induits par le soutien

à la performance de la recherche

- (1) L'ambition de constituer des pôles

d'excellence de rang mondial a entraîné de profondes modifications

du statut, de l'organisation et du financement des établissements

labellisés Idex et Isites

- (2) Le développement des financements

sélectifs a conduit à la mise en concurrence

généralisée des établissements

- b) Une fragmentation croissante du paysage

universitaire

- a) Les bouleversements induits par le soutien

à la performance de la recherche

- 2. Le risque d'un éclatement de la

catégorie des universités

- 1.

L'hétérogénéité croissante des

établissements universitaires

- B. UN OBJECTIF D'AUTONOMISATION SANS MOYENS

OPÉRATIONNELS

- 1. Un sous-calibrage des fonctions support

- a) Une technicité croissante appelant des

compétences spécialisées

- (1) Les lacunes des services dans la gestion

budgétaire et salariale

- (2) De forts besoins pour la mobilisation et la

gestion des financements compétitifs

- b) Un cadre d'exercice mal défini et peu

attractif

- (1) L'absence de corps professionnel

dédié

- (2) Un faible niveau de

rémunération

- a) Une technicité croissante appelant des

compétences spécialisées

- 2. Des impulsions contradictoires dégradant

l'attractivité de la dévolution immobilière

- 1. Un sous-calibrage des fonctions support

- A. UNE POLITIQUE DE DIFFÉRENCIATION AUX

MULTIPLES IMPENSÉS

- I. L'UNIVERSITÉ, UN BIEN PUBLIC SANS

BOUSSOLE

- DEUXIÈME PARTIE.

FAUTE DE CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS,

UN PILOTAGE FINANCIER À VUE

- I. UNE SUBVENTION DES COÛTS FIXES ILLISIBLE,

INÉQUITABLE, IMPRÉVISIBLE, COURT-TERMISTE ET

SOUS-CALIBRÉE

- A. UN MANQUE DE TRANSPARENCE DANS LA

RÉPARTITION DES RESSOURCES

- 1. Une forte dépendance à la

ressource budgétaire

- 2. Un processus d'allocation illisible et

fluctuant

- a) Un introuvable modèle de

répartition

- (1) L'abandon du modèle Sympa a

accentué le poids des facteurs historiques

- (2) La portée limitée de la

négociation individuelle à la performance

- (3) Les comp à 100 % : une

portée financière à clarifier

- b) De forts contrastes nourrissant un sentiment

d'iniquité

- a) Un introuvable modèle de

répartition

- 1. Une forte dépendance à la

ressource budgétaire

- B. UN MANQUE DE CONSTANCE DANS LE SOUTIEN DE

L'ÉTAT

- C. UN MANQUE DE FIABILITÉ DANS LE VERSEMENT

DES DOTATIONS

- A. UN MANQUE DE TRANSPARENCE DANS LA

RÉPARTITION DES RESSOURCES

- II. DES DIVERGENCES D'APPRÉCIATION SUR LES

MARGES DE MANoeUVRE FINANCIÈRES DES UNIVERSITÉS

- A. LES DÉTERMINANTS D'UN DIAGNOSTIC NON

PARTAGÉ

- B. UNE INDUBITABLE FRAGILISATION FINANCIÈRE

- C. LE DÉBAT MAL POSÉ DE LA

TRÉSORERIE « FLÉCHÉE »

- A. LES DÉTERMINANTS D'UN DIAGNOSTIC NON

PARTAGÉ

- I. UNE SUBVENTION DES COÛTS FIXES ILLISIBLE,

INÉQUITABLE, IMPRÉVISIBLE, COURT-TERMISTE ET

SOUS-CALIBRÉE

- TROISIÈME PARTIE :

AMÉLIORER LE PILOTAGE STRATÉGIQUE

DES UNIVERSITÉS EN RECRÉANT LES CONDITIONS D'UNE RELATION DE CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS

- I. DÉFINIR UN CAP STRATÉGIQUE

PARTAGÉ AU NIVEAU NATIONAL

- II. AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DE

L'UNIVERSITÉ

- III. GARANTIR LA TRANSPARENCE ET LA

PRÉVISIBILITÉ DE L'ALLOCATION DES MOYENS

- IV. MODERNISER LA FONCTION FINANCIÈRE DES

ÉTABLISSEMENTS

- V. OUVRIR UNE RÉFLEXION NATIONALE SUR

L'ORIENTATION ÉTUDIANTE ET LES TARIFS UNIVERSITAIRES

- I. DÉFINIR UN CAP STRATÉGIQUE

PARTAGÉ AU NIVEAU NATIONAL

- LISTE DES RECOMMANDATIONS

DE LA MISSION D'INFORMATION

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- LISTE DES DÉPLACEMENTS

- LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET

ACRONYMES

UTILISÉS DANS LE RAPPORT

- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI

DES RECOMMANDATIONS

N° 58

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 octobre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission de la culture, de

l'éducation, de la communication

et du sport (1) par la mission

d'information sur les relations

stratégiques

entre

l'État et les

universités,

Par Mme Laurence GARNIER et M. Pierre-Antoine LEVI,

Sénatrice et Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Mireille Conte Jaubert, Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.

L'ESSENTIEL

La mission d'information sur les relations stratégiques entre l'État et les universités est née de la volonté de comprendre les raisons du décalage observé, lors des derniers débats budgétaires, entre l'appréciation respectivement portée par les autorités ministérielles et les universités sur la situation financière de ces dernières.

Au terme de travaux qui leur ont permis de recueillir l'éclairage d'une grande diversité d'acteurs, et notamment des représentants de 25 établissements, les rapporteurs constatent que ce diagnostic non partagé constitue un indicateur avancé de la défiance qui s'est installée entre les universités et leur tutelle administrative, sous l'effet de l'insuffisante structuration de la stratégie universitaire de notre pays.

De la carence de l'État dans la définition de sa politique universitaire découle un pilotage erratique, dont les établissements sont contraints d'absorber les conséquences. Cette absence de boussole a de multiples effets sur la cohérence du paysage universitaire, de plus en plus fragmenté, ainsi que sur son financement, dont la soutenabilité apparaît compromise. Face à l'essor du secteur privé, elle tend également à dégrader la qualité perçue de la formation universitaire, parfois regardée comme une orientation par défaut.

La mission d'information a défini cinq axes de recommandations visant à recréer une relation de confiance entre les acteurs et avec les citoyens, l'université étant un bien public dont la préservation constitue un impératif national. Ces 12 recommandations se déploient à la fois sur le long terme, au travers de la clarification du rôle assigné aux universités, et sur le court terme, par l'indispensable stabilisation des conditions de financement des établissements.

I. FAUTE DE CAP FIXÉ PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE, UN PAYSAGE UNIVERSITAIRE ILLISIBLE

A. L'UNIVERSITÉ, UN BIEN PUBLIC SANS BOUSSOLE

1. Une institution en manque de stratégie

a) L'ambition de notre pays pour son université n'est pas définie

Progressivement sédimentés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation, les objectifs et missions confiés par le législateur aux universités constituent un ensemble disparate d'items de portée inégale et dépourvu de priorisation. Cette accumulation d'objectifs multiples, difficilement conciliables et manifestement inapplicables dans leur entièreté, fait courir le risque de la dilution de l'action des établissements et du saupoudrage de moyens déjà fortement contraints.

La faiblesse de ce cadre législatif est aggravée par la carence du ministère dans l'élaboration quinquennale d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur (Stranes) concertée avec l'ensemble des acteurs, prévue par l'article L. 123-1. Cette disposition n'étant plus appliquée depuis 2020, date à laquelle la première Stranes adoptée en 2015 aurait dû être révisée, notre pays ne dispose actuellement d'aucun cap actualisé et partagé à l'échelle nationale pour son université.

Cette lacune ne peut être compensée par la montée en puissance de l'outil contractuel, sur lequel le ministère indique reporter l'ensemble de son travail stratégique. Alors que les faibles financements associés aux actuels contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp) ne leur confèrent pas la portée adéquate, leur redimensionnement annoncé sous la forme des « Comp à 100 % », dont les contours restent à clarifier, intégrera des priorités définies par le seul ministère, sans nécessaire cohérence d'ensemble entre des instruments par nature multiples.

b) Les parcours de formation sont régulés a posteriori et par l'échec

Cette absence de boussole est notamment visible dans la régulation des activités de formation. Les établissements se trouvent en effet fortement contraints par la massification de leurs effectifs, qui résulte à la fois de l'évolution de la fonction du baccalauréat - qui n'agit plus comme un filtre à l'entrée du supérieur - et de l'absence de conciliation stratégique des principes constitutionnels et législatifs encadrant l'accès aux filières universitaires - le principe d'égal accès à l'instruction étant aujourd'hui mis en oeuvre comme un droit d'accès à l'université.

Le principe d'orientation matérialisé par la plateforme Parcoursup est ainsi associé à la définition par les rectorats de capacités d'accueil universitaires permettant en pratique l'accès de tous les bacheliers au premier cycle. Les étudiants se trouvent cependant confrontés à de forts mécanismes de sélection dans la poursuite de leur cursus. Il en résulte une régulation de fait, a posteriori et par l'échec des parcours universitaires, hautement préjudiciable aux étudiants, aux établissements et aux finances publiques.

2. Une institution en manque de pilotage

Les modalités de la tutelle exercée par le ministère sont perçues comme inadaptées par les universités. Si le récent renouvellement à la tête de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) a marqué une inflexion positive, ses rapports avec les établissements ont globalement été décrits comme pauvres, voire absents. Le faible poids de la Dgesip dans le jeu interministériel crée par ailleurs le doute quant à sa capacité à structurer et à mettre en oeuvre une véritable stratégie universitaire. L'accompagnement assuré par les rectorats, enfin, apparaît excessivement centré sur des aspects administratifs.

3. Une institution en manque de (re)connaissance

Ces difficultés peuvent être mises en lien avec le déficit d'influence de l'université auprès des décideurs publics, qui sont principalement recrutés parmi les diplômés de grandes écoles, tandis que le doctorat reste peu valorisé.

En dépit de ses réussites objectives, l'université pâtit en outre d'une mauvaise image persistante. Alors que l'originalité du modèle universitaire est largement méconnue, son activité de formation est vue comme peu exigeante et professionnalisante.

Cette perception se double d'un « signal prix » négatif : la modicité des tarifs universitaires semble avoir, de manière paradoxale, un effet négatif sur l'attractivité de certaines filières - y compris pour certains étudiants étrangers, la modulation des tarifs pour les étudiants extracommunautaires n'étant que partiellement mise en oeuvre par les établissements.

Face à la concurrence accrue des formations privées, le positionnement de l'université dans l'offre d'enseignement supérieur tend au total à se dégrader.

B. LES UNIVERSITÉS, DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À LA TRANSFORMATION INACHEVÉE

Les transformations impulsées par la puissance publique au cours des deux dernières décennies, ont été opérées sans vision d'ensemble et avec de nombreux effets de bord. La fragmentation du paysage universitaire qui en découle appelle des ajustements stratégiques.

1. Un processus de différenciation aux multiples impensés

Le processus de différenciation mis en oeuvre depuis 2010, qui a atteint l'objectif de structurer des universités internationalement compétitives, a eu des effets mal régulés au-delà de ces établissements intensifs en recherche. La généralisation des financements sélectifs a favorisé la concentration des moyens sur un seul type d'universités, tout en créant une mise en concurrence généralisée des établissements. Associée à la diversification des cadres de fonctionnement dérogatoires, au travers notamment du statut d'établissement public expérimental, cette évolution conduit à une hétérogénéité croissante du paysage universitaire, qui complexifie son pilotage et fait courir le risque d'un éclatement de la notion même d'université.

Des établissements caractérisés par l'importance de leur activité de formation pluridisciplinaire, avec un fort poids du premier cycle et de filières de sciences humaines moins susceptibles de mobiliser des financements sélectifs, apparaissent comme les « perdants » de cette politique. Le rôle territorial des établissements, notamment au travers de leurs antennes, apparaît par ailleurs comme un impensé stratégique. Dans ce contexte, le pilotage au cas par cas déployé par le ministère ne permet pas la régulation d'ensemble nécessaire au fonctionnement d'un service public de qualité sur l'ensemble du territoire.

2. Un principe d'autonomie sans moyens opérationnels

Alors que leur autonomie réelle apparaît limitée regard des objectifs fixés en 2007, les universités ne disposent pas des moyens opérationnels nécessaires à l'exercice d'une fonction stratégique en partie déplacée à l'échelle des établissements.

Le sous-calibrage de leurs fonctions support constitue un obstacle majeur. La gestion financière des universités ainsi que la mobilisation des financements compétitifs appellent des compétences de plus en plus spécialisées, au regard desquelles les conditions d'emploi des universités présentent une attractivité limitée.

La dévolution du patrimoine immobilier, qui peut constituer un levier d'autonomie important, a fait l'objet d'un pilotage hésitant, qui a obéré son attractivité et n'a pas permis sa généralisation. Le financement de ce dispositif, qui porte sur un parc dégradé et appelant un effort de réhabilitation colossal, a été réévalué en cours d'application, de sorte que seuls les bénéficiaires de la première vague bénéficient des moyens d'assurer la gestion du patrimoine transféré.

II. FAUTE DE CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS, UN PILOTAGE FINANCIER À VUE

A. UNE SUBVENTION DES COÛTS FIXES ILLISIBLE, INÉQUITABLE, IMPRÉVISIBLE, COURT-TERMISTE ET SOUS-CALIBRÉE

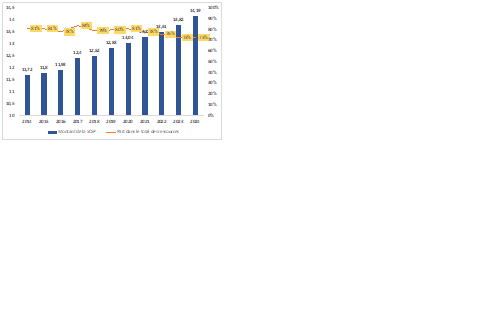

Si les ressources dites « propres » sont de plus en plus déterminantes dans l'équilibre budgétaire des établissements, leur potentiel de progression est aujourd'hui limité. Les universités demeurent fortement dépendantes de la subvention pour charges de service public (SCSP), dont l'allocation constitue l'outil central de leur relation stratégique avec l'État.

Si la nécessité pour les opérateurs de l'État de contribuer au redressement des finances publiques n'est pas remise en cause, cette allocation est toutefois marquée par des insuffisances cumulées.

1. Un manque de transparence dans la répartition des ressources

En l'absence de modèle de répartition de la ressource entre les établissements, l'allocation de la SCSP se caractérise par son illisibilité et son opacité. La répartition des moyens est effectuée sur la base d'équilibres historiquement construits, corrigés à la marge par le dialogue à la performance, et dont le ministère ne précise pas l'évolution concrètement envisagée dans le cadre des Comp à 100 %. Cette situation aboutit à de fortes disparités dans la SCSP allouée à chaque établissement au regard de sa population étudiante, qui nourrit un sentiment d'iniquité.

2. Un manque de constance dans le soutien de l'État

Le soutien budgétaire aux établissements, en hausse continue depuis dix ans, est toutefois marqué par son imprévisibilité dans la couverture des dépenses nouvelles à la charge des établissements. Matérialisée par la non-compensation répétée par l'État, dans les dernières lois de finances, de dépenses salariales décidées par lui, cette inconstance résulte également du non-respect des « marches » de crédits prévues par la loi pour la programmation de la recherche. Faisant peser la menace annuelle d'une augmentation exogène de leurs dépenses, ces arbitrages budgétaires ont un effet déstabilisateur à court terme sur les budgets des établissements, ainsi que des conséquences délétères sur leur capacité de financement pluriannuelle.

3. Un manque de fiabilité dans le versement des dotations

Au stade de l'allocation des dotations de l'État, les modalités techniques de leur versement sont également à l'origine de difficultés. La SCSP comme la dotation attachée aux Comp sont notifiées puis versées avec retard ; il en découle une incertitude financière infra-annuelle qui contraint les établissements à construire leurs budgets sans connaître ni le montant des dotations dont ils bénéficieront, ni la date à laquelle ils en disposeront.

B. DES DIVERGENCES D'APPRÉCIATION SUR LES MARGES DE MANoeUVRE FINANCIÈRES DES UNIVERSITÉS

1. Les déterminants d'un diagnostic non partagé

La dégradation de la situation financière des universités ne fait pas l'objet d'un diagnostic entièrement partagé entre les universités et l'État. Cette divergence résulte en partie de la faible lisibilité de l'état des lieux disponible, dont les données sont partiellement hétérogènes, tandis que la comptabilité des établissements demeure insuffisamment fiable et analytique. Les indicateurs comptables retenus par l'État pour apprécier la soutenabilité financière des établissements sont en outre contestés par ces derniers.

Elle est également à mettre en lien avec la défiance marquée et réciproque qui s'est installée entre les acteurs du triptyque constitué par les établissements, la Dgesip et la direction du budget du ministère de l'économie et des finances. Les rapporteurs ont pu le mesurer au cours de leurs auditions, ainsi qu'au travers des réponses écrites de la Dgesip, formulées en termes inhabituellement sévères mettant en cause la « posture » de certains présidents d'université.

2. Une indubitable fragilisation financière

Sous l'effet de la hausse de leurs coûts de fonctionnement, de la progression limitée de leurs recettes et de l'accroissement de leur besoin d'investissement, la situation financière des universités, en dégradation marquée depuis 2021, est indubitablement préoccupante. Si leurs situations individuelles sont très diverses, le résultat consolidé des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) est devenu déficitaire en 2024, tandis que leur capacité d'autofinancement (CAF) s'est réduite des deux tiers depuis 2021. La dynamique d'évolution très négative de ces indicateurs ne peut aboutir qu'à une érosion de l'autonomie des universités.

3. Le débat mal posé de la trésorerie « fléchée »

Le débat budgétaire tend à se focaliser sur le montant très élevé de la trésorerie agrégée des établissements, qui fonde l'appréciation portée sur leur capacité à absorber les mesures d'économies inscrites en lois de finances ainsi que le passage à un régime de gestion dynamique. Les établissements relèvent quant à eux la faiblesse de son montant « libre d'emploi ».

Relevant que la hausse de cet indicateur résulte du cycle d'encaissement des issues des appels à projets et non d'un excès d'épargne, les rapporteurs relèvent que la notion de trésorerie « fléchée », dont aucune évaluation fiable n'est aujourd'hui disponible, ne constitue pas un outil de gestion pertinent. L'affectation juridique de fonds à un usage prédéterminé ne signifie pas, en effet, l'impossibilité pour les établissements de disposer de la trésorerie correspondante, sauf à rigidifier à l'excès la gestion budgétaire.

Pour autant, les conditions du passage à un régime de gestion dynamique n'apparaissent pas réunies. Alors que cette évolution impliquerait une réduction des marges de sécurité financières des établissements, les modalités actuelles de l'allocation budgétaire par l'État, qui présente un caractère erratique et n'assure pas une articulation fine entre les situations agrégée et individuelle, conjuguées aux insuffisances du pilotage assuré par les établissements, feraient courir un risque important de compromettre gravement la soutenabilité financière des universités au profit d'un gain budgétaire de court terme.

III. AMÉLIORER LE PILOTAGE

STRATÉGIQUE DES UNIVERSITÉS

EN RECRÉANT UNE RELATION

DE CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS

Au terme de leurs travaux, les rapporteurs ont formulé 12 recommandations déclinées en 5 axes, qui visent à donner l'orientation, la visibilité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs missions fondamentales de recherche et de formation par les universités, dans le cadre d'une autonomie plus effective et sur la base d'une confiance restaurée.

Axe n° 1 : Définir un cap stratégique partagé au niveau national

Les rapporteurs souhaitent créer un cadre stratégique à trois niveaux :

- la loi, qui doit fixer de manière claire et intelligible les missions et les objectifs assignés au service public de l'enseignement supérieur ;

- la concertation entre les acteurs, qui doivent se prononcer tous les cinq ans sur les grandes lignes de la politique universitaire ainsi que sur une programmation budgétaire pluriannuelle ;

- les Comp, qui doivent garantir l'articulation entre ces priorités et les orientations stratégiques de chaque établissement.

Recommandation n° 1 : Clarifier et prioriser les dispositions législatives du code de l'éduction relatives aux missions et aux objectifs des établissements universitaires.

Recommandation n° 2 : Instituer une conférence stratégique quinquennale réunissant l'ensemble des parties prenantes pour déterminer les objectifs et les priorités de la politique universitaire nationale, ainsi qu'un ensemble de variables en découlant pour la négociation des Comp.

Axe n° 2 : Améliorer la

connaissance de l'université

par les décideurs publics et les

citoyens

Les rapporteurs souhaitent accroître la lisibilité du modèle universitaire, en :

- faisant mieux connaître l'originalité d'un modèle de formation fondé sur la centralité de la recherche, ainsi que sa contribution à l'innovation et au progrès scientifique ;

- communiquant sur l'investissement de l'État pour sa jeunesse au travers du financement des universités. Le coût réel de la formation universitaire ainsi que sa prise en charge quasi-totale par l'État doivent être clairement portés à la connaissance du public.

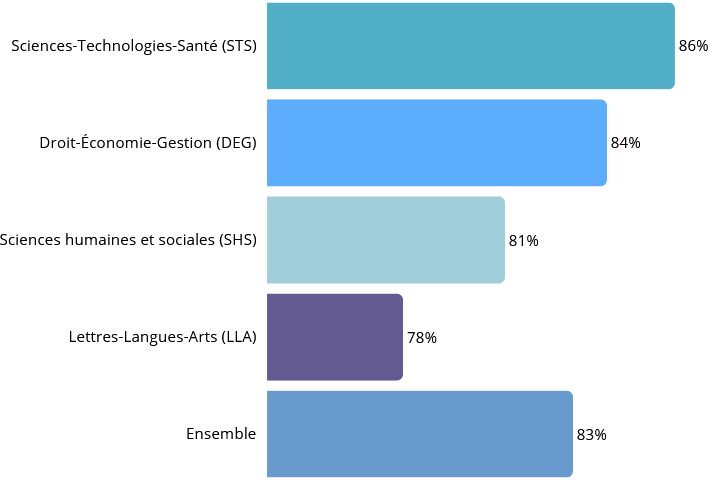

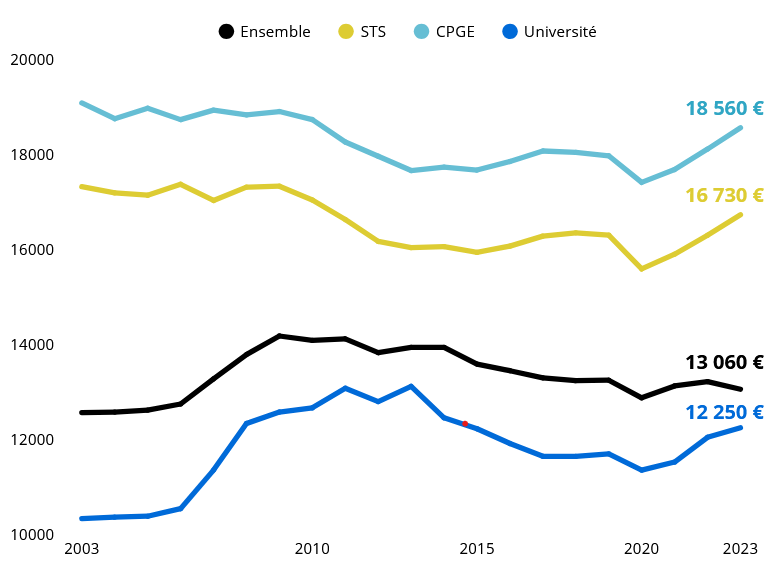

Recommandation n° 3 : Mieux communiquer sur les réussites de l'université et sur l'investissement de l'État pour sa jeunesse, en faisant notamment connaître le coût effectif de la formation universitaire (soit en moyenne 12 250 euros par an et par étudiant).

Ils souhaitent également renforcer les liens entre l'administration publique et la communauté de la recherche, afin de garantir que les hauts fonctionnaires chargés du suivi des universités connaissent leur fonctionnement, et d'améliorer l'action publique en plaçant la méthode scientifique au coeur de sa définition.

Recommandation n° 4 : Favoriser les échanges et les parcours croisés entre la haute fonction publique et le monde universitaire, notamment en accroissant le recrutement de diplômés du doctorat parmi les personnels titulaires de catégorie A + et en développant les stages INSP dans les établissements.

Axe n° 3 : Garantir la transparence et la prévisibilité de l'allocation des moyens

Afin de renforcer la visibilité donnée aux établissements sur l'évolution de leurs ressources budgétaires, les rapporteurs appellent à rebâtir les paramètres d'allocation de la SCSP.

Recommandation n° 5 : Redonner de la visibilité aux établissements sur l'évolution de leurs moyens financiers, en :

- précisant de manière transparente les éléments pris en compte dans la détermination du montant de la subvention pour charges de service public (SCSP), de manière à assurer la couverture du socle du fonctionnement des établissements ;

- affirmant le principe de la prise en charge par l'État des mesures salariales nationales ;

- tenant compte, pour la définition de la ressource budgétaire, des engagements de dépenses pris par les établissements dans le cadre des appels à projets.

Ils appellent également à ne plus accroître la part des financements sélectifs dans les budgets des établissements, dans le but d'initier un redéploiement des ressources publiques aboutissant, à moyen terme, à un renforcement des ressources allouées par la SCSP.

Recommandation n° 6 : Rééquilibrer la part respective des financements nationaux alloués via la SCSP et les procédures d'appel à projets compétitif.

Ils appellent enfin à généraliser la dévolution du patrimoine immobilier pour les établissements volontaires, en faisant évoluer la dotation d'accompagnement de manière à garantir son attractivité et sa soutenabilité.

Recommandation n° 7 : Généraliser, pour les établissements volontaires, une dévolution du patrimoine immobilier assortie d'une dotation d'accompagnement pluriannuelle fusionnant l'ensemble des financements immobiliers des établissements.

Axe n° 4 : Moderniser la fonction financière des établissements

L'amélioration du pilotage financier des établissements suppose la généralisation de la comptabilité analytique ainsi que la montée en compétence des services support.

Recommandation n° 8 : Généraliser la comptabilité analytique et développer les outils comptables permettant la connaissance actualisée du montant des engagements de dépenses pris par les établissements dans le cadre de leurs appels à projets.

Recommandation n° 9 : Favoriser la montée en compétence des services support en renforçant leur attractivité, en professionnalisant les fonctions relatives à la gestion immobilière et aux appels à projets, et en assurant un accompagnement adapté par les services rectoraux.

L'adaptation de la fonction financière des établissements au nouveau contexte budgétaire et au défi de la rénovation de leur patrimoine immobilier, notamment lorsqu'ils bénéficient de sa dévolution, doit passer par le développement de nouvelles possibilités d'expérimentation ouvertes aux établissements volontaires. Les projets visant à développer la mobilisation de la trésorerie des établissements doivent à ce stade passer uniquement par cette voie.

Recommandation n° 10 : Les conditions de sa mise en oeuvre par les établissements n'étant pas réunies, suspendre les projets visant à développer la mobilisation de la trésorerie des universités.

Recommandation n° 11 : Développer, pour un échantillon réduit d'établissements volontaires, des possibilités d'expérimentation financière concernant notamment la gestion dynamique de la trésorerie et l'élargissement des possibilités de recours à l'emprunt, dans le but principal de financer les investissements nécessaires à la réhabilitation énergétique du bâti universitaire.

Axe n° 5 : Ouvrir une réflexion nationale

sur

l'orientation étudiante et les tarifs universitaires

Deux marqueurs fortement identifiants du modèle universitaire français ont fait l'objet de débats nourris : l'absence de sélection à l'entrée du premier cycle et la quasi-gratuité des études. Alors que le paysage de l'enseignement supérieur connaît de profonds bouleversements, le statu quo sur ces deux points est générateur de certains effets négatifs pour les étudiants, les familles, les établissements et, à travers l'enjeu de finances publiques, l'ensemble des citoyens.

La manière de répondre aux questions ainsi soulevées n'a cependant fait l'objet d'un consensus ni entre les acteurs entendus, ni entre les rapporteurs, qui estiment en conséquence nécessaire d'ouvrir la réflexion sur ces sujets, notamment dans le cadre de la concertation stratégique prévue par la première recommandation.

Le débat sur la régulation de l'entrée dans le premier cycle universitaire devra inclure une réflexion sur la fonction du baccalauréat, l'organisation du continuum entre le lycée et le premier cycle universitaire ainsi que le fonctionnement de ce cycle de formation. Celui sur les tarifs devra moins porter sur l'augmentation des ressources universitaires, qui ne pourra être que limitée au regard de la modicité des tarifs actuels, que sur la pertinence de la prise en charge par le budget de l'État du coût de la formation des étudiants indépendamment du niveau de ressources des familles.

Recommandation n° 12 : Dans le cadre de la conférence stratégique, ouvrir la réflexion sur :

- la régulation de l'entrée dans le premier cycle universitaire ;

- les conditions d'un rehaussement national des droits d'inscription, de manière progressive avec les revenus, en coordination avec une réforme des bourses, et sans réduire la part du financement de l'État.

AVANT-PROPOS

Origine de la mission

La mission d'information du Sénat sur les relations stratégiques entre l'État et les universités est née de la volonté de comprendre les raisons du décalage observé, au cours des derniers débats budgétaires, entre l'appréciation respectivement portée par les autorités ministérielles et les établissements universitaires sur la situation financière de ces derniers. Cette divergence a donné lieu, dans le cadre de la discussion sur le projet de loi de finances pour 2025, à de fortes crispations sur l'évaluation de la trésorerie des établissements.

Les travaux menés par les rapporteurs Laurence Garnier et Pierre-Antoine Levi ont rapidement permis de constater que la source des difficultés dépassait la simple question de l'évaluation comptable. Ce diagnostic non partagé constitue un indicateur avancé du climat de défiance qui s'est installé de longue date entre les universités et les autorités ministérielles chargées de leur pilotage, et plus généralement de l'insuffisante structuration de la stratégie de notre pays pour son université.

Ce sont en conséquence le cadre, les modalités d'organisation concrètes et les nombreux impensés du pilotage des universités qui ont fait l'objet des travaux de la mission. Le rapport qui en est issu est publié dans un contexte de forte actualité sur ce sujet, alors qu'une nouvelle vague de déconcentration ainsi que l'élargissement de la portée des contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp) viennent d'être annoncés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. Ces travaux s'articulent par ailleurs avec ceux de la commission des finances du Sénat sur les conditions et les limites du financement à la performance des universités1(*).

Méthode

Afin d'objectiver leur constat, les rapporteurs ont souhaité partir de la parole des acteurs universitaires. Ils ont ainsi conduit trois tables rondes et quatre déplacements à l'Université Paris 8, à l'Université Angers, à Aix-Marseille Université et à l'Université Paris Cité, qui leur ont permis de recueillir l'appréciation des représentants de 25 universités de toute taille et aux situations financières très différentes, mais également de leurs responsables administratifs et financiers.

Ils ont également recueilli l'éclairage d'une grande diversité d'acteurs contribuant au pilotage des universités et à la réflexion sur celui-ci.

Constats généraux

Alors que les débats budgétaires tendent à mettre l'accent sur les marges d'amélioration des universités en matière de gestion interne, la mission d'information a permis de mettre en évidence la carence générale de l'État dans la définition de la politique universitaire de notre pays. Il en découle un pilotage erratique aux multiples impensés, dont les établissements sont depuis longtemps contraints d'absorber les conséquences.

Cette carence résulte avant tout de l'absence de définition actualisée, au niveau national et de manière concertée, des objectifs et des missions assignés aux universités.

Cette lacune a favorisé le déploiement d'un pilotage fragmenté et sans vision d'ensemble du paysage universitaire. Au cours des dernières décennies, de profondes évolutions ont ainsi été impulsées par la puissance publique sans qu'une régulation de leurs effets sur l'ensemble des établissements y soit associée. La montée en puissance du financement compétitif, en particulier, a permis la structuration d'établissements intensifs en recherche extrêmement performants, mais a durablement déstabilisé le mode d'allocation de leurs ressources aux universités.

Cette absence de boussole a par ailleurs de multiples effets sur la cohérence du paysage universitaire, qui apparaît de plus en plus fragmenté, sur le financement du service public de l'enseignement supérieur, dont la soutenabilité à moyen terme apparaît compromise, ainsi que sur la capacité de la communauté universitaire à se projeter dans l'avenir, qui constitue pourtant une condition fondamentale de toute activité de recherche.

Face à la concurrence accrue du secteur privé, la carence des pouvoirs publics a également des effets sur le positionnement de l'université dans l'offre globale d'enseignement supérieur. Dans le contexte de pénurie de moyens, l'absence de régulation des effectifs étudiants du premier cycle, associée à l'absence de progressivité des droits d'inscription, tend à dégrader la qualité perçue de la formation universitaire et à lui associer l'image d'une solution d'orientation par défaut. Ce manque de reconnaissance résulte également de la méconnaissance globale, par les décideurs publics comme par nos concitoyens, de l'originalité du modèle universitaire.

Contraintes d'évolution

Devant ce tableau, la tâche des pouvoirs publics n'est certes pas aisée.

La régulation de l'université doit en effet prendre en compte, dans une perspective à la fois territoriale et internationale, de multiples principes (les exigences du service public et l'émulation nécessaire à la performance des activités de formation et de recherche), une pluralité d'acteurs (de la communauté universitaire aux collectivités territoriales et aux entreprises privées), des processus d'évolution contradictoires (entre l'approche descendante de l'État et les orientations émanant d'établissements autonomes) et des défis croissants (la contrainte de la démographie étudiante, la réhabilitation d'un parc immobilier vieillissant, l'intégration des nouvelles technologies dans le fonctionnement des établissements ainsi que la préservation de leur fonction de promotion sociale).

Une stratégie et un pilotage efficaces supposent d'assurer la combinaison de ces différents enjeux.

Recommandations

Au terme de ses travaux, la mission d'information a défini cinq axes de recommandations visant à améliorer le pilotage stratégique des universités, en tenant compte de la contrainte du nécessaire redressement des comptes publics.

L'ensemble de ces préconisations sont guidées par la préoccupation de recréer les conditions d'une relation de confiance entre l'ensemble des acteurs du monde universitaire et contribuant à son fonctionnement - et, au-delà, avec tous les citoyens, l'université étant un bien public dont la préservation constitue un impératif pour l'ensemble de la société.

Elles se déploient à la fois sur le long terme, au travers de la clarification du rôle que notre pays assigne à ses universités, et sur le court terme, par l'indispensable stabilisation des conditions de financement des établissements.

Ainsi que l'a récemment rappelé le Conseil d'État dans son étude annuelle pour 2025, la science constitue, aux côtés du droit, l'un des deux piliers de la démocratie. L'enjeu d'une restauration de la confiance dans l'institution universitaire ne se limite donc pas à l'amélioration de l'accompagnement de la jeunesse et de la performance de la recherche et de l'innovation : elle constitue une condition fondamentale de la préservation de notre modèle démocratique.

PREMIÈRE

PARTIE.

FAUTE DE CAP FIXÉ PAR LA PUISSANCE PUBLIQUE,

UN PAYSAGE

UNIVERSITAIRE ILLISIBLE

I. L'UNIVERSITÉ, UN BIEN PUBLIC SANS BOUSSOLE

En raison des insuffisances cumulées du cadre législatif en vigueur et de son application par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR), notre pays ne dispose aujourd'hui d'aucun cap clairement défini et partagé à l'échelle nationale pour son université. Les modalités de la tutelle exercée par le ministère sur les établissements sont par ailleurs perçues comme inadaptées par les établissements.

Il en découle, en dépit de ses réussites objectives, un manque criant de reconnaissance de l'institution universitaire dans le débat public, qui constitue à la fois la cause et la conséquence de ces difficultés.

A. UNE INSTITUTION EN MANQUE DE STRATÉGIE

1. L'ambition de la France pour ses universités n'est pas définie

Les dispositions législatives définissant les missions confiées aux universités et les orientations de politique publique en matière d'enseignement supérieur constituent un cas d'école des faiblesses trop souvent reprochées à la loi : bavardes au point d'en devenir inapplicables, elles ne sont pas mises en oeuvre par le ministère chargé d'en assurer l'exécution.

a) Une accumulation de missions législatives sans cohérence d'ensemble

Les objectifs et les missions confiés aux universités par le législateur se sont progressivement accumulés pour constituer aujourd'hui un ensemble disparate d'items de portée inégale, dépourvu de priorisation et manifestement inapplicable dans son entièreté par les établissements.

• Ces missions sont définies dans un chapitre entier du code de l'éducation, comportant douze articles (L. 123-1 à L. 123-9) aux dispositions touffues, peu structurées et largement redondantes. Cette situation résulte de l'adjonction progressive2(*) de dispositions nouvelles, qui s'est faite au gré des urgences politiques, sur le mode de la sédimentation.

L'article L. 123-2, qui détermine les grands objectifs assignés au service public de l'enseignement supérieur, a ainsi connu cinq rédactions successives. Dans sa version initiale, cet article se limitait à trois objectifs socles relatifs au développement de la recherche, à la participation à la croissance économique et aux politiques d'emploi, et enfin à la réduction des inégalités sociales ou culturelles ; il en comporte aujourd'hui onze. Ont ainsi été ajoutés, au gré des urgences politiques du moment, de multiples items relatifs à la réussite étudiante -définie comme l'objectif premier du service public de l'enseignement supérieur-, à la fonction sociale et territoriale des établissements, à l'internationalisation de l'action universitaire ou encore à la prise en compte du développement durable.

|

Les objectifs du service public de l'enseignement

supérieur Le service public de l'enseignement supérieur contribue : 1° A À la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; 1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, à la diffusion des connaissances dans leur diversité et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ; 2° À la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ; 3° À la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. À cette fin, il contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante ; 3° bis À la construction d'une société inclusive. À cette fin, il veille à favoriser l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ; 4° À la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ; 4° bis À la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ; 5° À l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ; 6° Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ; 7° À la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ; 8° Au renforcement des interactions entre sciences et société. |

De la même façon, l'article L. 123-3 définissait, dans sa rédaction initiale issue de la même loi Savary, quatre missions du service public de l'enseignement supérieur ; il en compte aujourd'hui six, dont la rédaction particulièrement détaillée va jusqu'à mentionner le « transfert de technologie lorsque celui-ci est possible ».

|

Les missions du service public de l'enseignement supérieur (article L. 123-3 du code de l'éducation) Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ; 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ; 3° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ; 4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ; 5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 6° La coopération internationale. |

Les articles suivants mentionnent des objectifs et obligations épars, allant de l'accueil des étudiants en situation de handicap au concours apporté à la politique d'aménagement du territoire, en passant par la mise en place d'une action contre les stéréotypes sexués, la promotion des langues régionales, le développement de l'activité physique et sportive ou encore la promotion de valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité. Certains de ces items sont mentionnés, de manière redondante, dans plusieurs articles de ce chapitre.

• Il est ainsi attendu des établissements qu'ils assurent leurs missions fondamentales de recherche et de formation tout en déployant des interventions multiples, non priorisées et parfois difficilement conciliables : l'internationalisation de leur activité doit aller de pair avec une contribution au développement de leur territoire d'implantation, et l'établissement de connaissances scientifiques de pointe avec une participation active au renforcement de la cohésion sociale du pays.

La mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble de ces missions est en conséquence largement irréalisable, et leur appropriation complète par les établissements ne peut qu'aboutir à la dilution de leur action et au saupoudrage de moyens déjà fortement contraints.

Cette mise en oeuvre n'est, du reste, pas pertinente pour toutes les universités, ni même pour toutes les composantes d'un même établissement. Certains d'entre eux développent par ailleurs, au-delà des exigences fixées par les textes et au regard des besoins qu'ils constatent sur le terrain, une politique propre sur certains aspects. Aix-Marseille Université a ainsi mis en place des centres de soins adaptés à sa population étudiante, notamment féminine, tandis que l'Université Paris 8 a développé un dispositif d'accompagnement social et de réponse à la précarité étudiante.

• La portée des dispositions législatives relatives aux missions du service public de l'enseignement supérieur, qui devraient constituer le fondement de notre ambition universitaire, se limite au total à celle d'une déclaration d'intention ou d'un catalogue de voeux pieux, sans lien avec les ressources et les défis des établissements.

b) La carence du ministère dans la définition d'une stratégie nationale

(1) Les dispositions législatives relatives à la Stranes ne sont plus appliquées depuis 2019

• Cette absence de définition véritable des missions des universités dans la loi est aggravée par les lacunes des pouvoirs publics dans la détermination de la stratégie universitaire, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'éducation.

Cet article prévoit en effet, depuis la loi dite « Fioraso » de 20133(*), l'élaboration puis l'adoption, sous l'autorité du ministère chargé de l'enseignement supérieur, d'une stratégie nationale de l'enseignement supérieur (Stranes), au terme d'un processus faisant intervenir l'ensemble des acteurs concernés et comportant une transmission obligatoire des dispositions envisagées aux commissions parlementaires compétentes.

La détermination des financements alloués aux établissements fait partie intégrante de cette stratégie, qui doit comporter une programmation pluriannuelle des moyens et définir les principes de leur répartition entre les acteurs de l'enseignement supérieur. Selon les éléments figurant sur le site Internet du MESR, le Stranes doit ainsi « définir les objectifs nationaux engageant l'avenir à l'horizon des dix prochaines années et présenter les moyens de les atteindre ».

Depuis la publication d'une première Stranes en 2015, au terme d'une phase de concertation sous l'égide d'un comité ad hoc4(*), le ministère n'a cependant pas respecté son obligation de révision quinquennale de cette stratégie, pas plus que celle de l'information biennale du Parlement sur les conditions de sa mise en oeuvre. Il en résulte que :

- les dispositions votées par le législateur sur la définition de la stratégie de l'enseignement supérieur ne sont plus appliquées depuis 2019, date à laquelle des travaux préparatoires auraient dû être lancés pour aboutir à une stratégie concertée en 2020 ;

- depuis cinq ans, la France ne dispose d'aucun document stratégique actualisé en concertation avec les acteurs concernés pour définir les orientations pluriannuelles, à l'échelle nationale, de son système d'enseignement supérieur.

• Cette situation est d'autant plus étonnante que des orientations stratégiques ont dans le même temps été définies sur certains aspects de la politique publique de l'enseignement supérieur.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie numérique du MESR, une feuille de route du comité numérique pour la réussite étudiante et l'agilité des établissements (Coreale), chargé de son application, a ainsi été définie pour la période 2023-2027. La stratégie « Bienvenue en France » d'attractivité pour les étudiants étrangers a également été lancée en 2019, tandis qu'une programmation sur dix ans des moyens alloués à la recherche a été définie par la LPR de 20205(*).

Il semble par ailleurs que le ministère entende se saisir du rôle qui lui revient en matière de définition d'une stratégie pour l'enseignement supérieur. Une circulaire datée du 5 septembre 2025 rappelle ainsi qu'il revient aux services centraux du ministère de « proposer et piloter la politique publique de l'enseignement supérieur et de la recherche ».

• Les projets annuels de performance (PAP) annexés au programme 150 relatif aux formations supérieures et à la recherche universitaires prévoient par ailleurs des indicateurs chiffrés en matière de formation d'une classe d'âge dans l'enseignement supérieur, d'insertion professionnelle des diplômés en formation initiale, d'admission dans l'enseignement supérieur ou encore de réussite étudiante. Il s'agit cependant d'indicateurs d'efficience des crédits budgétaires, et non d'objectifs stratégiques ayant une incidence sur le montant des crédits alloués à chaque établissement.

(2) Cette lacune n'est pas compensée par le report du travail stratégique du ministère sur les Comp

Le travail stratégique est en conséquence entièrement reporté sur l'outil du contrat.

• Le rôle central du contrat dans le dispositif de pilotage de la politique d'enseignement supérieur a été affirmé par la loi LRU de 2007, dont l'article 17 a rendu obligatoire la passation de contrats pluriannuels. D'abord formalisée par la passation de contrats d'établissements, l'application de cette disposition repose depuis la loi ESR de 2013 sur la mise en place de contrats de site quinquennaux, qui constituaient jusqu'à ce jour l'outil de référence de la politique contractuelle de l'État dans l'enseignement supérieur.

Cette politique contractuelle est actuellement en cours de refondation via le déploiement progressif, depuis 2023, des contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp). Initialement mis en place comme des instruments d'allocation de moyens financiers complémentaires à ceux de la subvention pour charges de service public (SCSP), ces contrats sont désormais considérés par le ministère comme ses « vecteurs essentiels pour l'impulsion et la mise en oeuvre des orientations nationales des politiques publiques, notamment dans le domaine du pilotage de l'offre de formation » - orientations définies à ce jour par le seul ministère.

Selon l'ambition affirmée par l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur Sylvie Retailleau, les Comp doivent permettre l'engagement par les établissements d'actions transformantes dans des champs définis comme prioritaires, le versement des financements associés étant conditionné à la réalisation des objectifs fixés6(*). La mise en oeuvre de ces instruments pluriannuels, d'une durée de trois ans, a été confiée aux rectorats dans le cadre d'un dialogue annuel de performance.

Selon la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) du MESR, leur déploiement vise en outre à renouveler l'exercice de la tutelle des opérateurs par le repositionnement des échanges entre les établissements et les rectorats « à un niveau plus stratégique » d'une part, et par l'introduction de la notion de performance dans un dialogue jusqu'ici centré sur le contrôle de la régularité juridique et financière des opérations d'autre part.

• Les premiers bilans dressés de ces instruments par la Cour des comptes7(*) et la commission des finances du Sénat8(*) mettent notamment en avant le caractère très réduit des financements associés, qui représentent globalement 0,8 % des montants attribués via la SCSP. S'il est vrai que leur montant a été calibré pour jouer un rôle d'amorçage, et non couvrir l'intégralité des dépenses correspondant aux axes stratégiques négociés, il n'en reste pas moins que ce dimensionnement des Comp les rend à ce jour impropres à fonder à eux seuls le travail stratégique qui n'est pas déployé dans le cadre de la Stranes.

Les rapporteurs considèrent ainsi qu'il n'est pas possible d'affirmer, comme le fait la Dgesip, que « la stratégie universitaire au niveau national et au niveau de chaque établissement est déployée dans le cadre des Comp ».

• Selon le ministère, cette situation doit évoluer sous l'effet du redimensionnement des Comp.

À compter de 2026, leur portée sera en effet étendue, pour les établissements de deux régions académiques préfiguratrices9(*) et avant leur généralisation ultérieure, à l'ensemble de l'activité des établissements. Ce nouveau format des Comp à 100 %, qui seront fusionnés avec les contrats quinquennaux, signifie selon la Dgesip que « la performance, mais aussi les spécificités de l'ensemble des champs d'activité des établissements, seront pris en considération dans la construction d'un contrat global qui sera négocié, au plus proche, par les recteurs de région académique ».

Les éléments qui devront être pris en compte par les recteurs dans la négociation des Comp correspondent en effet, de manière bienvenue, à des orientations stratégiques qu'il est indispensable de clarifier. Selon une note adressée le 19 juin 2025 par le ministère aux recteurs des deux régions académiques préfiguratrices, le « kit d'outillage » qui leur sera fourni par la Dgesip pour les appuyer dans ce travail comportera une définition des objectifs de négociation et des indicateurs associés, une analyse des « services rendus par l'établissement (indicateurs d'activité et de performance des formations, de la recherche, du pilotage) », ainsi que des éléments permettant de situer chaque établissement au regard des établissements comparables, en termes de financement et de niveau d'activité et de performance.

En dépit de cette extension, les Comp, par nature multiples et adaptés à la configuration particulière de chaque université, ne constitueront pas un document unique de programmation stratégique auquel les décideurs publics et les citoyens pourront se référer. Du fait de leur nature opérationnelle, ils devront par ailleurs s'articuler avec les orientations stratégiques définies dans chacun des domaines d'activité des universités - et notamment, en matière de formation et de recherche, avec les orientations tracées via la procédure d'accréditation des établissements10(*) par le Hcéres11(*). Enfin et surtout, les objectifs qu'ils définissent n'ont pas fait l'objet d'un arbitrage concerté au niveau national et correspondent à des priorités définies par le seul ministère.

Tout en relevant que l'annonce des Comp à 100 % est globalement saluée par les acteurs de l'enseignement supérieur12(*), et en regardant avec intérêt les transformations qu'ils pourraient induire en matière d'allocation des moyens, les rapporteurs estiment en conséquence que le déploiement des Comp à 100 % n'est pas susceptible de remplacer l'établissement d'une stratégie nationale concertée telle que prévue par le code de l'éducation.

2. La massification des effectifs étudiants n'est pas régulée

Cette absence de boussole est notamment visible dans la régulation des activités de formation. Les filières universitaires se trouvent en effet fortement contraintes par la massification des effectifs accueillis, sans que les différents principes encadrant l'accès à ces formations fassent aujourd'hui l'objet d'une véritable conciliation stratégique.

Si l'entrée dans le supérieur se fait selon un principe d'orientation a priori, assimilé dans sa mise en oeuvre à un droit d'accès à l'université, les étudiants massivement accueillis en premier cycle se trouvent confrontés à de forts mécanismes de sélection dans la poursuite de leur parcours.

Il en résulte une régulation de fait, a posteriori et par l'échec des effectifs accueillis dans certaines filières, hautement préjudiciable aux étudiants, aux établissements et aux finances publiques.

a) Une contrainte pesant d'abord sur les universités

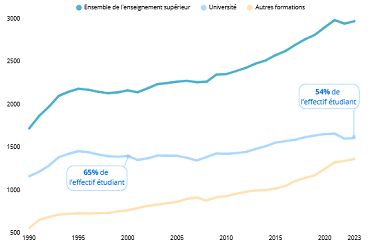

• La croissance rapide des effectifs de l'enseignement supérieur, qui compte aujourd'hui neuf fois plus d'étudiants que dans les années 1960, a été principalement absorbée par les universités.

Selon les données de l'EESRI13(*), 54% des effectifs des formations post-baccalauréat sont inscrits à l'université, soit 1,6 millions d'étudiants à la rentrée 2023. La plupart d'entre eux sont des étudiants de premier cycle : 60 % sont inscrits en licence, tandis que 3 % seulement préparent un doctorat. Près d'un tiers des 672 400 néo-bacheliers de 2023, soit 216 500 étudiants14(*), sont entrés en licence au terme d'un processus d'orientation et d'inscription par le biais de la plateforme Parcoursup.

Ces effectifs se répartissent de manière contrastée dans les différentes filières. Avec 31 % des inscrits, ce sont les filières d'arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales qui représentent les premières formations universitaires ; leur évolution est cependant orientée à la baisse (- 3,6 % entre 2018 et 2023). Viennent ensuite les filières scientifiques, qui rassemblent 24 % des inscrits à l'université et dont les effectifs sont orientés à la hausse (+ 4,6 %). Les formations en santé, en économie et en administration (AES), et enfin en droit et sciences politiques comptent respectivement 15 %, 14 % et 13 % des étudiants de l'université, avec toutefois un dynamisme variable (respectivement + 1 %, - 8,6 % et + 3 %). Les sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) représentent enfin 4 % des effectifs universitaires, avec une évolution positive (+ 4,6 %).

• Cette massification des effectifs universitaires résulte de la conjugaison de plusieurs éléments.

L'élargissement des cohortes de bacheliers au cours des dernières décennies en est le premier facteur explicatif, sous l'effet de la croissance démographique, de la diversification des voies d'accès au baccalauréat et de la hausse continue du taux de réussite à cet examen. Après la création du baccalauréat professionnel en 1985, la proportion de bacheliers dans une génération est ainsi passée de 33 % à 63 % entre 1987 et 1995, puis de 65 % en 2010 à 80 % en 2023.

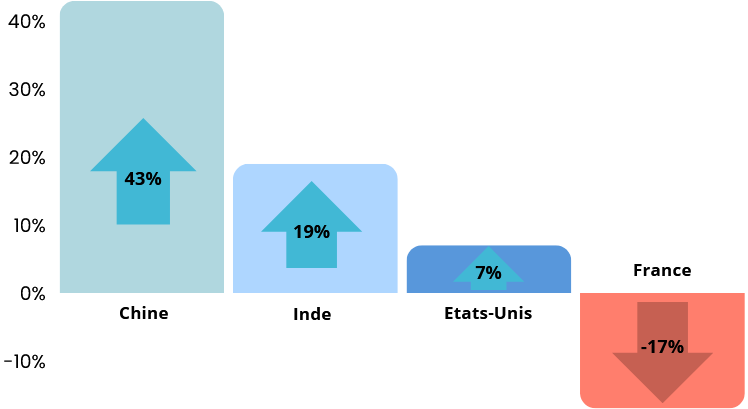

Alors que la loi prévoit l'ouverture du premier cycle universitaire à tous ses titulaires15(*), la progression du taux de réussite au baccalauréat fait par ailleurs profondément évoluer la fonction de ce diplôme, qui agit de moins en moins comme une barrière à l'entrée des études supérieures. Les formations universitaires dites « non sélectives » sont dès lors accessibles à la très grande majorité d'une classe d'âge.

L'accueil des étudiants étrangers dans les filières universitaires contribue également à l'augmentation des effectifs. Selon les données de l'Eesri, dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, la croissance annuelle moyenne du nombre d'étudiants internationaux était plus dynamique en 2023 (+ 2,4 % sur cinq ans) que celle de l'ensemble des étudiants (+ 0,7 %). La majorité (65 %) de ces étudiants sont inscrits à l'université : les filières universitaires comptaient ainsi 264 168 étudiants étrangers en 2023, en hausse de 21% en dix ans. Dans l'ensemble du supérieur, les étudiants marocains et algériens sont les plus représentés, suivis par les étudiants chinois ; un peu moins d'un étudiant chinois sur deux (46%) est inscrit à l'université, contre neuf étudiants algériens sur dix, qui sont fortement représentés en master.

À ces facteurs mécaniques s'ajoute l'aspiration croissante des jeunes et de leurs familles à la détention d'un diplôme de l'enseignement supérieur, alors que 48 % des 25-49 ans étaient diplômés de l'enseignement supérieur en 2023, contre 27 % en 2003.

La concentration des effectifs de l'enseignement supérieur dans les universités résulte enfin et surtout de l'absence de régulation à l'entrée des études universitaires.

|

Les trois types de formation universitaire accessibles par Parcoursup Trois types de formation universitaires peuvent être distingués : - les formations non sélectives : il s'agit des licences, des parcours spécifiques accès santé (PASS) et des parcours préparatoires au professorat des écoles (PPPE) ; - les formations sélectives : en application du VI de l'article L. 612-3, il s'agit notamment des instituts universitaires de technologie (IUT) et des doubles licences ; - les formations sous statut d'apprenti, qui sont rattachées aux parcours sélectifs et non sélectifs. |

b) Une formation ouverte à tous les bacheliers

(1) En droit, la procédure Parcoursup assure une conciliation des principes encadrant l'accès à l'enseignement supérieur

• Le choix fait par notre pays de proposer un accès ouvert à l'université, sans procédure de sélection préalable, constitue l'une des modalités possibles de la conciliation des différents principes et objectifs de politique publique déterminant les conditions d'accès à l'enseignement supérieur.

Il s'agit en premier lieu de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, qui découle du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 194616(*).

Cette exigence n'est pas, en droit, synonyme d'interdiction de toute sélection, dès lors qu'elle est organisée de manière à garantir l'égale admissibilité de tous les candidats. La jurisprudence du Conseil constitutionnel17(*) a ainsi établi que ce principe « ne fait pas obstacle à ce que le législateur [...] puisse [...] établir les conditions dans lesquelles les bacheliers peuvent être inscrits dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur ». Les conditions actuelles de son application, développées infra, tendent cependant à l'assimiler à un droit d'accès à l'enseignement supérieur, dont les filières non sélectives de l'université sont les premières à absorber les effets.

Ce principe s'articule avec des objectifs législatifs relatifs, notamment, à l'insertion professionnelle des étudiants et à la capacité de l'offre de formation à répondre aux besoins en compétences de notre pays18(*), d'une part, et à l'orientation et à la réussite étudiante d'autre part - la loi dite « Fioraso » de 2013 ayant fait de « la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants » l'objectif cardinal des établissements publics d'enseignement supérieur.

Ces différents principes sont complétés par les ambitions affichées par les pouvoirs publics quant à l'évolution du nombre de diplômés de l'enseignement supérieur. En septembre 1985, le ministre de l'Éducation Jean-Pierre Chevènement fixait l'objectif d'un doublement de la proportion de bacheliers dans une classe d'âge, afin d'atteindre un taux de 80 % de titulaires du baccalauréat dans une génération. La loi d'orientation sur l'école de 200519(*) a ensuite défini celui de 50 % de titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans une classe d'âge, porté à 60 % par la Stranes mentionnée supra. Cette stratégie, qui visait de manière plus précise 50 % de diplômés de niveau Licence et 25 % de niveau Master, inscrivait cette ambition dans l'impératif de « répondre aux besoins de montée en gamme de l'économie et au progrès de la société », après que la stratégie de Lisbonne a défini l'objectif de faire de l'Europe « l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde ».

Le dernier document stratégique concerté publié par le ministère, la Stranes, affirme enfin que « la sélection n'[est] pas une solution ». Ce refus de la sélection est resté prégnant dans les débats qui se sont développés autour de la réforme de l'accès au Master en 2017, qui a consacré un droit à la poursuite d'études pour tous les étudiants, puis de l'adoption de la loi ORE en 201820(*).

• Ces différents objectifs sont conciliés par la procédure d'orientation « Parcoursup »21(*) créée par la loi ORE de 2018 à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, qui prévoit à la fois le principe de l'ouverture de l'accès aux formations universitaires non sélectives à l'ensemble des titulaires du baccalauréat et la possibilité pour les présidents d'université d'ordonner les candidatures présentées en fonction de critères objectifs.

Leur répartition dans les différents établissements et filières universitaires est ensuite organisée selon plusieurs principes :

- les capacités d'accueil de chacune des formations proposées, précisées sur Parcoursup, sont définies par les rectorats en tenant compte « des perspectives d'insertion professionnelle des formations, de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats ainsi que du projet de formation et de recherche de l'établissement ». Les établissements ne sont donc pas compétents sur la définition de ce paramètre central de leur organisation ;

- les inscriptions sont ensuite prononcées par les présidents d'établissement dans la limite de ces capacités d'accueil et « au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation » ;

- une commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES), présidée par le recteur et composée de chefs d'établissement du secondaire et du supérieur ainsi que de représentants des collectivités territoriales, se réunit en fin de processus pour aider les candidats n'ayant pas reçu de proposition d'admission à trouver une formation « au plus près de leur projet en fonction des places disponibles »22(*).

|

Parcoursup et l'exigence d'égal accès à l'instruction Les modalités d'accès au premier cycle universitaire définies par l'article L. 612-3 du code de l'éducation ont été jugées conformes à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction par le Conseil d'État. Dans son avis sur la loi ORE de 2018, il a en effet estimé que ce principe « ne fait pas obstacle à ce que le législateur [...] puisse [...] établir les conditions dans lesquelles les bacheliers peuvent être inscrits dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur et prévoir, le cas échéant, des modalités d'admission ou de rejet des candidatures à certaines filières universitaires, qui soient fondées sur des critères objectifs en rapport notamment avec le projet, la formation et les compétences des candidats ». S'agissant en particulier de l'accès aux formations « en tension », il relève que la procédure prévue « conduit à porter une appréciation d'ensemble fondée sur des critères suffisamment objectifs et rationnels, en relation avec l'objet du projet pour éviter l'arbitraire. Respectueuse du principe constitutionnel d'égal accès à l'instruction, cette mise en regard laisse en même temps aux établissements d'enseignement supérieur une certaine marge d'appréciation pour ordonner les candidatures à leurs formations non sélectives, dans le respect du principe d'autonomie que le législateur a établi au profit des Universités ». |

• À l'échelle nationale, il ne s'agit donc pas d'un mécanisme de sélection, mais d'une procédure d'orientation, dans la seule limite des places disponibles - dont le volume, comme on le verra, est toutefois déterminé de manière à offrir une solution à l'ensemble des bacheliers.

Il est en ce sens précisé, sur la plateforme Parcoursup, que « l'objectif demeure de remplir les capacités d'accueil des formations universitaires. [...] En revanche, ce qui a changé avec l'apparition de la plateforme, c'est la façon de remplir la capacité d'accueil des formations non sélectives. Auparavant, les inscriptions se faisaient par ordre d'arrivée dans la nuit devant le bureau ou bien par tirage au sort. Désormais, cela se fait à partir de l'examen des dossiers. Il s'agit d'une décision volontaire et assumée, pour plus de méritocratie ».

On peut cependant considérer qu'il existe bien une sélection à l'échelle de chaque formation et de chaque établissement, les formations les plus demandées recrutant les étudiants les mieux classés sur les listes de recrutement établies après analyse des demandes. En 2024, le parcours d'accès spécifique santé (PASS) mention Biologie, physique, chimie de l'université Paris Cité a ainsi satisfait 4,5 % des demandes présentées. D'autres formations moins demandées, tout en présentant un taux d'admission comparable, recrutent des étudiants moins bien classés sur leur liste ou relevant de leur liste complémentaire.

Au cours des tables rondes organisées par la mission d'information, des présidents d'université ont considéré que cette situation aboutissait à la création de fait d'établissements considérés comme « de deuxième zone » par les étudiants et les pouvoirs publics. Ce phénomène serait très marqué dans les établissements situés en petite couronne parisienne, qui se trouvent en périphérie des établissements parisiens plus prestigieux.

(2) En pratique, la définition des capacités d'accueil universitaires crée un droit d'accès à l'université pour tous les bacheliers

• Dans les faits, ces modalités d'accès au premier cycle universitaire23(*) ne permettent de répondre qu'imparfaitement aux différents objectifs mentionnés supra, la régulation exercée par l'État privilégiant l'ouverture des formations à l'insertion professionnelle et à la réussite des étudiants.

Il ressort en effet des auditions que la définition des capacités d'accueil des formations du premier cycle, qui constitue la seule contrainte à l'admission dans les filières universitaires non sélectives, se fait principalement au regard du volume de voeux attendus sur Parcoursup, au détriment de la prise en compte des débouchés professionnels, des projets de formation des établissements et de leurs conditions d'enseignement.

En application du III de l'article L. 612-3 mentionné supra, ces capacités d'accueil sont définies annuellement par les rectorats « après dialogue avec chaque établissement ». Selon le témoignage de plusieurs responsables d'établissement, les demandes d'évolution présentées par les établissements ne sont cependant pas suivies, notamment lorsqu'elles sont orientées à la baisse, en raison d'une profonde divergence d'intérêts entre les établissements et les rectorats :

- les universités formulent leurs propositions d'évolution, sur la base des remontées effectuées par chacune de leurs composantes, en tenant compte de leurs ressources d'encadrement et des caractéristiques de leurs locaux, mais également des poursuites d'études ouvertes en master ainsi que des taux de réussite et des perspectives d'insertion professionnelle de chaque filière ;

- le rectorat, quant à lui, prend principalement en compte le nombre de bacheliers demandant une formation dans l'enseignement supérieur.

• Selon les témoignages recueillis par les rapporteurs, les décisions prises par les rectorats ne répondent que partiellement aux demandes des établissements. Serait caractéristique de cet état de fait la situation dans laquelle une demande de baisse de 300 places dans une formation aboutit à une diminution effective de 100 places seulement. L'université Paris Cité indique par ailleurs demander, depuis plusieurs années et sans succès, une diminution de ses capacités d'accueil en première année de Pass et de Las, en raison à la fois de ses difficultés matérielles à assurer l'accueil et l'encadrement de tous ses étudiants et de l'absence objective de chances de réussite des derniers étudiants recrutés.

Il ne serait en outre pas rare que, après avoir exprimé, dans le temps de l'évaluation et du contrôle, une analyse critique sur le maintien de certaines formations présentant un taux de réussite ou offrant des débouchés professionnels particulièrement faibles, l'État décide finalement le maintien de leurs capacités d'accueil, voire leur dépassement face à la contrainte du flux de candidats. Ce message stratégique brouillé est perçu très négativement par les établissements entendus.

Le rectorat académique de la région Île-de-France confirme qu'il refuse les baisses de capacités d'accueil dans les filières en tension, qui recouvrent notamment les formations en droit. Il souligne à ce titre la forte contrainte démographique qui pèse sur l'Île-de-France, qui accueille 830 000 étudiants et dont les effectifs continuent de progresser, quand le mouvement de baisse de la démographie étudiante est déjà engagé dans d'autres régions24(*). Une forte capacité d'adaptation est ainsi notamment demandée aux universités Paris 8, Sorbonne Paris Nord et Paris-Est Créteil. Cette situation est à mettre en lien avec l'absence de pilotage national de la répartition des effectifs étudiants.

• Il apparaît en revanche que la phase d'inscription des candidats dans les formations, placée à la main des présidents d'établissement par le IV de l'article L. 612-3, ne donne pas lieu à des divergences marquées entre les universités et l'État. Les admissions supplémentaires décidées à ce stade, qui permettent d'offrir une solution aux étudiants n'ayant pas reçu de proposition au terme du processus Parcoursup, mais également de régler des situations particulières comme celles des bacheliers de septembre, sont en effet décrites comme marginales ou anecdotiques.

France Universités indique à ce titre qu'« il ne peut en aucun cas être procédé à des inscriptions d'office passant outre le refus des présidents », et qu'il n'existe sur ce point « aucune opposition doctrinale » entre les « deux acteurs du service public » que sont les responsables universitaires et les recteurs. Cette appréciation est toutefois contestée par plusieurs établissements, qui indiquent qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'inscrire, en deuxième phase, des étudiants se prévalant d'un accord du rectorat.

Des universités relèvent toutefois que l'admission complémentaire d'étudiants par cette voie, qui conduit à l'inscription de candidats n'ayant trouvé aucune place en phase principale de la procédure, présente deux difficultés. Elle pose tout d'abord un problème d'équité par rapport aux candidats mieux classés, mais non admis en phase principale. Elle revient par ailleurs à « leurrer » des étudiants dont les chances de réussite sont très minces, voire inexistantes au regard des données statistiques et de la connaissance des parcours de formation dont dispose l'établissement.

c) Une forte sélection a posteriori et par l'échec

(1) Des mécanismes de sélection opérant tout au long du parcours universitaire

Si, de l'avis généralement exprimé par les établissements, le recrutement des étudiants via Parcoursup constitue un progrès certain par rapport au système APB, l'absence de sélection des profils a priori obère fortement les chances de réussite, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants inscrits dans les filières non sélectives de l'université.

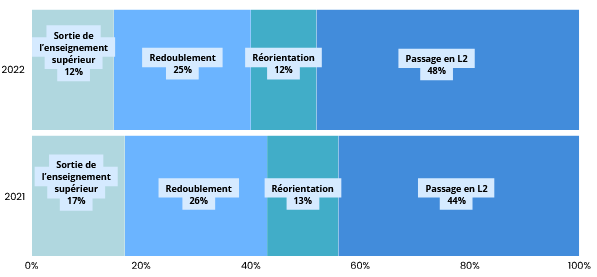

Ø Un fort taux d'échec en licence

• Dans son rapport public annuel pour 2025, la Cour des comptes a pointé l'échec massivement observé en cursus de licence, pour un « coût humain et financier considérable ». 36 % seulement des étudiants obtiennent leur licence en trois ans et 47 % en trois ou quatre ans ; au terme de leur première année à l'université, moins de la moitié des étudiants passent en deuxième année de licence, et 15 % quittent le cursus universitaire.

Situation des étudiants un an après leur entrée en licence

Source : commission de la culture

à

partir du rapport annuel de la Cour des comptes pour 2025

Tout en soulignant la mise en place de nombreux dispositifs d'accompagnement par le ministère et les établissements, pour un coût total de 1,38 milliard d'euros depuis 2017, la Cour relève qu'ils ne suffisent pas à enrayer ce phénomène de redoublements et de sorties sans diplôme, pour un coût pour les finances publiques estimé à 534 millions d'euros par cohorte d'étudiants.