N° 113

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 novembre 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation

sénatoriale aux outre-mer (1) sur la

coopération

et

l'intégration régionales des

outre-mer

volet 2 : bassin

océan Atlantique,

Par M. Christian CAMBON, Mmes Evelyne CORBIÈRE

NAMINZO

et Jacqueline EUSTACHE-BRINIO,

Sénateur et Sénatrices

(1) Cette délégation est composée de : Mme Micheline Jacques, président ; Mmes Audrey Bélim, Annick Girardin, Jocelyne Guidez, M. Victorin Lurel, Mme Viviane Malet, M. Akli Mellouli, Mmes Annick Petrus, Marie-Laure Phinéra-Horth, M. Teva Rohfritsch, Mme Lana Tetuanui, MM. Pierre-Jean Verzelen, Robert Wienie Xowie, vice-présidents ; Mme Marie-Do Aeschlimann, M. Frédéric Buval, Mme Vivette Lopez, M. Georges Naturel, secrétaires ; Mme Viviane Artigalas, MM. Olivier Bitz, Christian Cambon, Mme Agnès Canayer, M. Guillaume Chevrollier, Mmes Catherine Conconne, Evelyne Corbière Naminzo, M. Stéphane Demilly, Mme Jacqueline Eustache-Brinio, MM. Philippe Folliot, Stéphane Fouassin, Éric Jeansannetas, Mikaele Kulimoetoke, Antoine Lefèvre, Alain Milon, Thani Mohamed Soilihi, Mme Solanges Nadille, MM. Saïd Omar Oili, Georges Patient, Jean-Gérard Paumier, Mme Évelyne Perrot, MM. Laurent Somon, Rachid Temal, Dominique Théophile.

L'ESSENTIEL

Après un premier volet consacré à l'océan Indien, publié en septembre 2024, la délégation poursuit son étude relative à la coopération et l'insertion régionales des outre-mer en abordant dans ce deuxième volet le bassin océan Atlantique. Six outre-mer sont concernés et forment ensemble les collectivités françaises d'Amérique (CFA) : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et les « 3 Saints » - Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le choix a été fait de concentrer l'analyse sur les enjeux les plus importants pour ce bassin, compte tenu de ses singularités et de son hétérogénéité :

- les perspectives économiques de l'insertion régionale ;

- la dimension européenne, et incidemment celle de l'impact des normes ;

- les enjeux de souveraineté et de sécurité, notamment au regard de l'essor du narcotrafic.

La coopération régionale dans l'océan Atlantique en quelques dates

2019

Adhésion de la Guadeloupe

à l'OECO

2012

Création du Conseil du fleuve Oyapock

2014

Adhésion de la Martinique

et la Guadeloupe

à l'AEC

z

1994

Création de l'AEC

1981

Création de l'OECO

Source : DSOM

1973

Création de la CARICOM

I. LE PARI DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE PREND FORME DANS UN BASSIN OCÉANIQUE COMPLEXE

Le bassin Atlantique est très hétérogène. La zone Caraïbe en particulier est une mosaïque fragmentée... Les petites Antilles et le plateau des Guyanes en sont deux sous-bassins. Saint-Pierre-et-Miquelon évolue dans un espace dominé par les deux géants canadiens et américains.

La Caraïbe est redevenue un espace géopolitique sensible. Longtemps considérée comme la « Méditerranée des États-Unis », elle est aujourd'hui le théâtre de la compétition mondiale entre Washington et Pékin. C'est aussi la zone de rebond des narcotrafics vers l'Europe et l'Amérique du nord. Toutefois, une fenêtre d'opportunité s'ouvre pour l'Europe et la France, les partenaires de la région ne voulant pas s'enfermer dans la rivalité sino-américaine. Par ailleurs, le plateau des Guyanes va connaître une croissance économique majeure avec l'exploitation des hydrocarbures.

La coopération et l'intégration régionales des CFA progressent depuis 10 ans et accélèrent dans la plupart des domaines (culturels, scientifiques, sanitaires, sécurité civile, judiciaires...).

Ces progrès butent néanmoins sur plusieurs obstacles. En matière économique et commerciale, le bilan demeure maigre. L'absence d'échanges intrarégionaux et les flux prépondérants vers l'Union européenne (UE) sont une spécificité des CFA.

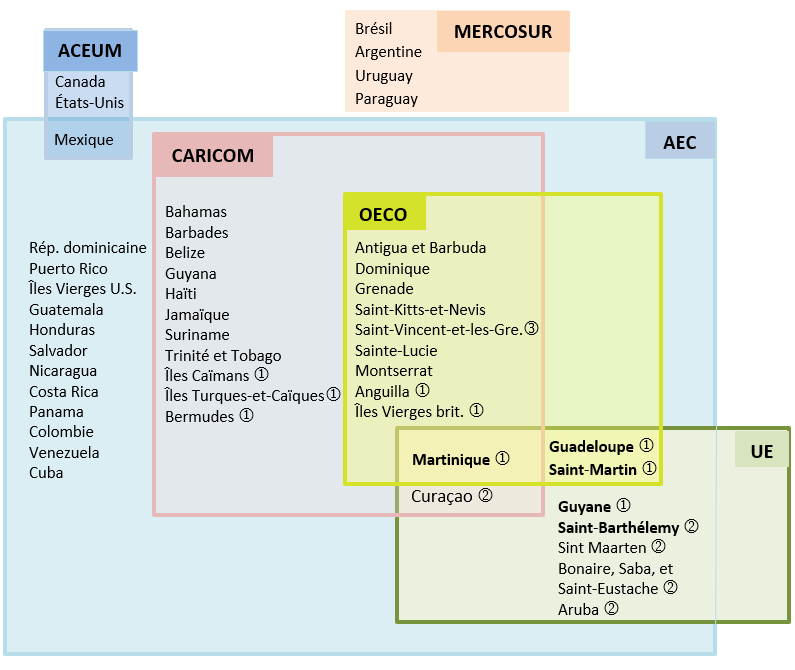

Les organisations internationales régionales sont nombreuses (AEC, Caricom, OECO...). Mais la superposition des organisations nuit aussi à l'efficacité et à la lisibilité des projets de coopération. Les CFA, bien que membres associés, restent « à part ».

Source : DSOM

Schéma

« simplifié » de l'architecture des organisations

régionales

dans la Grande Caraïbe

m.a : Membre associé

PTOM : Pays et territoires d'outre-mer, n'appartient pas au territoire de l'UE, mais y est associé et leurs citoyens sont des citoyens européens

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Les normes européennes protègent, mais dressent aussi des barrières. Enfin, l'accord de partenariat économique UE-Caraïbes ne prend pas assez en compte les intérêts des CFA.

II. DES FREINS ENCORE IMPORTANTS À LEVER POUR CHANGER DE DIMENSION

Le rapport formule 20 recommandations autour de 4 axes principaux pour que les outre-mer du bassin Atlantique, la France et l'UE se renforcent mutuellement.

A. AFFIRMER UNE DIPLOMATIE TERRITORIALE AMBITIEUSE, DIFFÉRENCIÉE ET RÉACTIVE

La première priorité consiste à ordonner une diplomatie territoriale des outre-mer, en particulier dans le bassin Atlantique, pour que leurs intérêts prévalent dans les arbitrages. Les briques de cette diplomatie existent, mais il manque une architecture globale pour lui donner une ambition.

Créer un « Pôle stratégique de coopération régionale outre-mer », en lien avec les collectivités territoriales concernées et fédérant l'ensemble des acteurs (recommandation n° 1).

Ce pôle aurait pour principal objectif d'accompagner la mise en oeuvre des programmes-cadres de coopération régionale approuvés par les collectivités. Cet outil créé par la loi Letchimy de 2016 doit placer chaque outre-mer en position de chef de file de la coopération régionale.

Ce pôle doit aussi faire avancer beaucoup plus rapidement les dossiers, comme l'adhésion de la Martinique à la Caricom ou le retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes.

Approuver d'ici un an avec les collectivités de Guadeloupe et de Guyane des programmes-cadres de coopération régionale, conformément à la loi du 5 décembre 2016, en soutien des stratégies territoriales de coopération, l'État devant s'engager à soutenir résolument les initiatives des collectivités (recommandation n° 2).

B. LUTTER CONTRE L'INSÉCURITÉ SANS NIER LES BASSINS DE VIE

Les progrès accomplis en matière de coopération policière et judiciaire sont incontestables. Il faut néanmoins aller plus loin en portant des initiatives à impact régional, pas seulement bilatéral.

Inscrire à l'agenda France-Chine et UE-Chine la lutte contre l'orpaillage clandestin et la pêche illicite dans les eaux guyanaises (recommandation n° 6).

Lancer l'initiative politique d'une grande Conférence internationale sur la sécurité dans la Caraïbe et créer une Académie régionale de la sécurité portée par l'Union européenne et la France (recommandation n° 7).

S'il faut renforcer la sécurité régionale, il faut aussi veiller à ne pas ériger des barrières infranchissables. Les bassins de vie dans la Caraïbe, mais encore plus le long des fleuves Maroni et Oyapock en Guyane, doivent être développés.

Obtenir l'approbation du protocole frontalier avec le Suriname et la création d'un Centre de coopération policière (CCP), en contrepartie de la mise en place d'une carte de circulation transfrontalière le long du fleuve Maroni sur le modèle de celle existante sur le fleuve Oyapock (recommandation n° 8).

Créer après études de faisabilité un Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) entre Saint-Martin et Sint Maarten, le cas échéant en modifiant la réglementation des GECT, et rétablir un programme Interreg propre à la coopération Saint-Martin/Sint Maarten (recommandation n° 10).

C. TRANSFORMER LES VERROUS DE L'UNION EUROPÉENNE EN ACCÉLÉRATEUR DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE

Les régions ultrapériphériques (RUP) et pays et territoires d'outre-mer (PTOM) de la région sont perçus comme un « petit plus », alors qu'ils devraient être au coeur de l'agenda UE-Caraïbes et Amérique latine, et en être un des piliers.

À l'occasion du futur cadre financier pluriannuel 2028-2034 :

- obtenir de l'UE la définition d'une Politique européenne de voisinage ultrapériphérique (PEVu) en direction de l'environnement régional des RUP et PTOM ;

- définir conjointement une stratégie commune UE/États membres/RUP dans la zone Caraïbes/Amérique latine et déléguer aux autorités de gestion Interreg une part déterminante des fonds NDICI (recommandation n° 12).

À plus long terme, une véritable PEVu appelle la création d'instruments de voisinage dédiés - par analogie avec la PEV. Un programme Erasmus RUP par bassin irait aussi en ce sens.

Modifier le programme Erasmus+ afin de créer des programmes Erasmus RUP, par bassin, pour permettre aux étudiants des RUP et PTOM de poursuivre leurs études dans un État tiers de la région, dans des conditions analogues à celles offertes dans l'Union européenne (recommandation n° 14).

D. MISER SUR LES SECTEURS D'AVENIR : TRANSPORT MARITIME RÉGIONAL, AGROALIMENTAIRE, TRAITEMENT DES DÉCHETS, ENVIRONNEMENT

Les récents travaux de la Banque de France et de l'IEDOM montrent que le potentiel de commerce des RUP est sous-exploité. Pour enclencher le rattrapage, il faut cibler quelques secteurs prometteurs.

Premier secteur clef : le transport maritime régional. La modernisation des infrastructures douanières et portuaires est le premier niveau de réponse. Il faut aussi créer un cadre réglementaire favorable, en révisant le règlement européen du 7 décembre 1992 sur le cabotage.

Étudier la faisabilité de la création d'une Communauté caribéenne du transport maritime régional, à l'initiative conjointe de l'Union européenne, de la France et de l'OECO ou de la Caricom (recommandation n° 16).

Le traitement des déchets devrait être un autre secteur majeur de coopération régionale, à la condition que la réglementation européenne soit enfin adaptée.

En matière de souveraineté alimentaire, elle devrait être pensée à l'échelle régionale en s'appuyant sur le cabotage maritime redynamisé.

Enfin, la protection de la biodiversité peut aussi être un facteur régional d'attractivité et d'intégration politique. Pour la Guyane, l'enjeu est de se reconnecter à la sphère amazonienne.

Rapprocher le Parc amazonien de Guyane et le parc national brésilien des montagnes de Tumucumaque pour créer la plus grande zone protégée de forêt tropicale dans le monde et autoriser la mobilisation d'Interreg sur cet objectif (recommandation n° 19).