AVANT PROPOS

Après un premier volet consacré à l'océan Indien, publié en septembre 2024, la délégation sénatoriale aux outre-mer a poursuivi son étude relative à la coopération et l'insertion régionales en abordant dans un deuxième volet l'océan Atlantique.

À la lumière de ses précédentes analyses, elle a dû prendre la mesure des enjeux spécifiques à ce bassin qui réunit la moitié des outre-mer français : la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, et les « 3 Saints » : Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Comme l'an passé, la formule de Serge Letchimy, président du conseil exécutif de Martinique et initiateur de la loi éponyme du 5 mars 2016, « les outre-mer sont étrangers à leur géographie » a trouvé un plein écho lors des travaux préparatoires. Plus qu'ailleurs peut-être les relations historiques et des liens économiques avec la « métropole » hérités de la période coloniale ont façonné la faiblesse des relations de ces territoires avec leur environnement. Comme pour les collectivités de l'océan Indien, les flux d'échanges, notamment commerciaux, peinent à se développer et à produire les effets attendus sur les économies concernées.

Si des progrès ont été accomplis ces dernières années, de nombreux freins persistent.

Un binôme de rapporteurs a été désigné - Evelyne Corbière Naminzo (CRCE K - La Réunion) et Jacqueline Eustache-Brinio (LR - Val-d'Oise) - pour conduire ces travaux, Christian Cambon, ancien président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, demeurant le rapporteur coordonnateur des trois volets.

Comme pour le volet précédent, le choix a été fait de concentrer l'analyse sur les enjeux les plus importants pour ce bassin, compte tenu de ses singularités :

- la dimension économique de l'insertion régionale et les opportunités de lutte contre la vie chère ;

- la dimension européenne, et incidemment celle de l'impact des normes ;

- les enjeux de souveraineté et de sécurité, notamment au regard de l'essor du narcotrafic.

Tout en constatant les faiblesses et handicaps actuels (un cadre de coopération encore trop peu lisible, une mobilité largement entravée, des liens commerciaux encore trop modestes, l'ampleur des trafics illicites sur la zone Antilles-Guyane), les rapporteurs ont aussi relevé le dynamisme des relations bilatérales, la densité des organisations régionales et le développement des politiques sectorielles. Ils soulignent aussi le retour de la géopolitique mondiale dans la Caraïbe et les opportunités pour l'Europe et la France de faire valoir une autre voie.

L'appartenance à l'Union européenne y apparaît à la fois comme une clé et un verrou à l'action. Par ailleurs, une vigilance particulière est à porter au futur cadre financier pluriannuel de l'Union européenne (CFP 2028-2034).

Les rapporteurs formulent 20 propositions articulées autour des quatre axes suivants :

- affirmer une diplomatie territoriale ambitieuse, différenciée et réactive ;

- lutter contre le fléau de l'insécurité sans nier les bassins de vie ;

- transformer les verrous de l'Union européenne en accélérateur de la coopération régionale ;

- miser sur les secteurs d'avenir : transport maritime régional, environnement, sciences, agroalimentaire, traitement des déchets.

I. LE PARI DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE PREND FORME DANS UN BASSIN OCÉANIQUE COMPLEXE

A. UN BASSIN FRAGMENTÉ AUX CONTEXTES ET AUX ENJEUX HÉTÉROGÈNES

1. Un espace redevenu géopolitiquement sensible

La Caraïbe est traditionnellement perçue comme la Méditerranée des États-Unis. L'influence géopolitique nord-américaine est prédominante, en particulier dans un espace très éclaté et fragmenté composé d'une multitude de petites îles aux statuts très différents. Situé sur la route du canal du Panama, l'espace caraïbe est stratégique et considéré comme la chasse gardée des États-Unis conformément à la doctrine Monroe.

Toutefois, derrière cette apparence de calme géopolitique, des forces nouvelles travaillent la région, à la faveur notamment d'un relatif retrait américain depuis quelques années. Les États-Unis ont en effet semblé se détourner de la région, considérée comme acquise et sans défis majeurs. Plus récemment avec la présidence Trump II, la réduction drastique des crédits de l'aide au développement économique et de l'assistance humanitaire dans le monde (USAID) a pu donner le sentiment de laisser encore un peu plus le champ libre à d'autres acteurs mondiaux.

Le principal d'entre eux est incontestablement la Chine dont l'influence est croissante et solidement ancrée.

Fiona Ramsey, ambassadrice de l'Union européenne à la Barbade et ambassadrice désignée auprès des États des Caraïbes orientales, constate la montée en puissance méthodique et stratégique de la Chine dans la région.

Après l'Afrique et le Pacifique, la Chine investit pleinement cet espace géopolitique très fragmenté et fragilisé à certains égards.

La présence chinoise s'appuie sur un narratif attrayant, dans une relation sud-sud débarrassée du poids colonial et du passé de l'esclavage. Son influence s'appuie sur des outils soft power : création de centres Confucius, bourses d'études, développement de liens humains et culturels.

Elle se traduit aussi par l'offre d'une technologie performante et peu chère, notamment en matière d'énergie solaire et de mobilité électrique. Plusieurs États sont aujourd'hui fortement endettés à son égard. Par ailleurs, le personnel diplomatique chinois est de grande qualité, signe de l'attention particulière pour cette région du monde. La Chine assume pleinement cette diplomatie active et offensive. Depuis la fin 2023 et surtout en 2024, la Chine prend la parole et réagit à tout ce qui touche la zone. Elle n'hésite pas à critiquer les États-Unis et toute personne qui n'irait pas dans le sens des intérêts chinois.

À titre d'illustration, la Chine tend à freiner les initiatives onusiennes pour aider Haïti à sortir de la crise sécuritaire actuelle, Haïti ayant eu le tort de reconnaître officiellement Taïwan.

Francis Etienne, ambassadeur de France à Sainte-Lucie, replace cette présence chinoise dans le contexte de la lutte d'influence avec Taïwan. Dans la Caraïbe orientale, la géographie impose une vision duale : tous les territoires commençant par « Saint »1(*) sont pro-taïwanais, les autres sont pro-Pékin avec des degrés d'engagement variables.

À la Barbade, cette influence reste contenue, le Gouvernement veillant à préserver les équilibres. En revanche, des territoires comme Antigua-et-Barbuda au nord de l'arc antillais ont une inclination beaucoup plus marquée. À la Dominique, « c'est devenu colossal et pratiquement hors de contrôle » pour reprendre les termes d'un diplomate : « on ne parle plus simplement de présence, mais c'est bien de puissance. La Chine finance des infrastructures : réseau routier refait après l'ouragan Maria, hôpital, écoles, aéroport international gigantesque, qui pourraient ouvrir la porte à des installations militaires... »

La situation à la Dominique est particulièrement préoccupante pour la Martinique et la Guadeloupe. En effet, les investissements chinois font notamment sortir de terre et de mer un port en eau profonde et un aéroport international qui seraient en capacité de concurrencer directement les plateformes de nos deux départements.

Au Suriname, les entreprises chinoises sont très impliquées et répondent massivement aux appels d'offres. Par ailleurs, la logistique de l'orpaillage illégal est entre les mains d'acteurs chinois, notamment de la diaspora, une grande partie de l'or étant ensuite orientée vers le marché chinois.

Pour Nathalie Estival-Broadhurst, directrice Amérique et Caraïbes du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, « la Chine s'emploie à renforcer sa présence au sein de l'Organisation des États américains (OEA), dont dix membres sont issus de la Caraïbe. Elle y voit un levier d'influence diplomatique majeur. À ce titre, des soupçons circulent sur une participation chinoise au financement du prochain sommet de l'OEA, alors même que l'OEA traverse une crise financière liée au retrait partiel de l'USAID, qui assurait jusqu'ici près de la moitié de son budget. Ce type d'intervention illustre la capacité de Pékin à investir les espaces laissés vacants ».

Cette influence chinoise commence néanmoins à se heurter à une réaction américaine, qui après un long retrait amorce un retour en force, du moins sur le plan diplomatique et militaire.

Autre point d'agacement américain : les services financiers chinois sont des intermédiaires incontournables des programmes dits CBI (Citizenship By Investment) qui permettent d'obtenir un passeport de certaines îles indépendantes de la Caraïbe en contrepartie de l'obligation d'investir une somme minimale dans le pays. Depuis 1984, on estime à 88 000 le nombre de passeports ainsi délivrés, souvent à des personnalités peu recommandables. Ces programmes CBI sont désormais très contestés pour l'absence de transparence.

À côté de cette rivalité montante, la Caraïbe et le plateau des Guyanes sont traversés par des tensions et des crises multiples.

Le Brexit a laissé un vide. Les cinq territoires sous souveraineté britannique - Anguilla, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Montserrat et les îles Turks-et-Caicos - ont perdu leur lien avec l'Union européenne et se sont paradoxalement éloignés du Royaume-Uni.

La crise en Haïti a un potentiel de déstabilisation plus large, à la fois par la diffusion de la violence et par les flux de migrants haïtiens qui fuient l'horreur.

L'explosion des narcotrafics et des trafics organisés, en particulier du trafic d'armes, fracturent et fragilisent les sociétés caribéennes. Elles sont traversées par ces trafics, dont elles ne sont que des points de rebond ou de transit, qui visent l'Europe et les États-Unis. Ces groupes criminels menacent les populations, les citoyens, mais aussi les institutions locales exposées à la corruption au plus haut niveau. Plusieurs États de la région sont soupçonnés de se muer progressivement en narco-États.

Les différentiels de niveau de richesse sont aussi importants et ne favorisent pas un développement harmonieux de la région.

Comme évoqué ci-dessus, depuis le début de la présidence Trump II et malgré le désengagement d'USAID, les États-Unis sont de retour avec force en affirmant leur supériorité militaire et leur rôle de « sherif » de la région. Le déploiement d'une flotte de guerre américaine menace directement le Venezuela, après la destruction sans préavis de plusieurs bateaux soupçonnés de trafic de drogue et l'autorisation donnée à la CIA de mener des opérations clandestines au sol. Le Gouvernement vénézuélien est accusé d'organiser le narcotrafic. D'autres Gouvernements sont aussi dans la ligne de mire, à tort ou à raison. La Colombie, mais aussi d'autres territoires, sont potentiellement visés. L'escale rapide de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, au Suriname en avril dernier aurait notamment été l'occasion d'exprimer l'inquiétude des États-Unis sur l'influence chinoise dans cet État et le Guyana voisin.

2. Trois sous-bassins très différents

Le bassin Atlantique se compose en réalité de trois sous-bassins très hétérogènes. Ils diffèrent par leur géographie, leur histoire, leur peuplement, leur climat. Ils se rejoignent en revanche par leur isolement par rapport aux grands centres économiques mondiaux et leur dépendance économique aux importations.

a) La Caraïbe et les Petites Antilles

La Caraïbe est une mosaïque de territoires, principalement insulaires, aux statuts multiples et souvent de superficie et de populations réduites. La plupart des États entrent dans la catégorie des Petits États insulaires en développement (PEID).

Cette région est marquée par une histoire commune - la colonisation européenne à partir de la fin du 15e siècle et l'esclavage - et souvent une identité créole en partage, avec ses mille nuances.

Les populations sont aussi mélangées, avec des communautés souvent présentes dans plusieurs îles. Le multilinguisme est une réalité quotidienne (anglais, créole, français, espagnol, néerlandais...).

Très fragmenté, cet espace n'en est pas moins relié par cette identité. Il est également solidaire face à des catastrophes naturelles fréquentes : séismes, éruptions volcaniques, ouragan. La récurrence des cyclones majeurs ces dernières années est d'ailleurs un facteur de renforcement de la coopération régionale en matière de sécurité civile et de lutte contre les effets du réchauffement climatique.

Cet espace régional est enfin exposé à des phénomènes criminels croissants. Sur la route de la drogue vers l'Europe et les États-Unis, la Caraïbe et l'arc antillais sont des zones de rebond vulnérables et difficiles à contrôler car morcelées.

Les outre-mer français sont au nombre de quatre et scandent l'arc des Petites Antilles du nord au sud : Saint-Martin, Saint-Barthélemy, l'archipel de la Guadeloupe et la Martinique. Le poids de la France dans les Petites Antilles est fort, par sa population (plus de 800 000 personnes), ses acteurs économiques et sa superficie à l'échelle des territoires voisins. Ces territoires sont aussi des portes d'entrée vers la France et l'Union européenne.

L'île de Saint-Martin est un territoire binational, constitué pour moitié d'un pays et territoire d'outre-mer (PTOM) néerlandais, Sint Maarten, et de l'autre d'une région ultrapériphérique (RUP) française Saint-Martin. La coopération transfrontalière se vit au quotidien à Saint-Martin. Sa frontière est est une frontière active de l'Europe.

L'Union européenne est en effet un autre acteur présent politiquement, économiquement et aussi géographiquement dans cette région, à la différence de la Chine. Outre les RUP et PTOM français, les PTOM néerlandais assurent un rayonnement européen important avec Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba et Saint-Eustache.

b) Le plateau des Guyanes

Le deuxième sous-bassin est celui du plateau des Guyanes qui regroupe approximativement le Guyana, le Suriname, la Guyane française et l'État brésilien de l'Amapa, voire celui du Para.

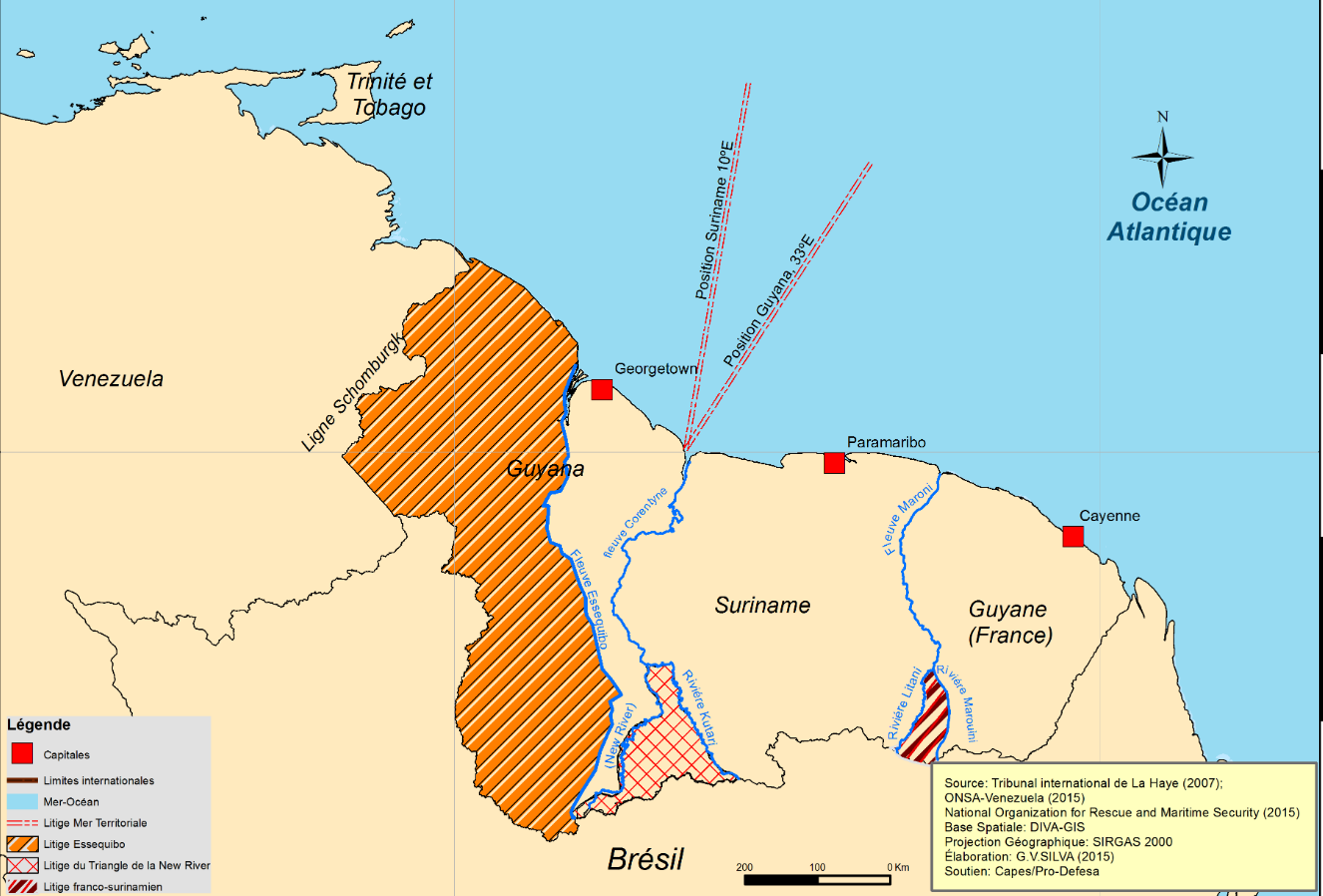

Cet ensemble géographique fait encore l'objet de contestations territoriales importantes. Certaines de ces tensions latentes et anciennes sont réactivées par la découverte de ressources naturelles.

Les contestations frontalières sur le plateau des Guyanes

Source : Capes/Pro-Defesa

La Guyane est le seul outre-mer continental, avec des relations frontalières d'une nature très différente de celles vécues par les outre-mer insulaires. Cette spécificité renforce les attentes autour de la coopération régionale et une forme d'incompréhension face à l'isolement de la Guyane.

Les frontières sont soit infranchissables - la jungle au sud -, soit extrêmement perméables et très difficiles à contrôler - à l'est le long du fleuve Oyapock, à l'ouest le long du Maroni. Les zones frontalières des fleuves sont des bassins de vie naturels, à la fois culturels, économiques, familiaux...

L'enjeu de la circulation des personnes et des biens est donc central, en particulier dans une région gangrenée par des réseaux criminels puissants. La coopération est indissociable de la possibilité, pour les habitants des fleuves, de se rencontrer.

Toutefois, les deux voisins de la Guyane sont très différents. Le Suriname est un petit État centralisé, indépendant depuis 1975, de taille comparable à la Guyane et doté d'une population modeste (650 000 habitants). Le Brésil est un État continent, à l'organisation administrative très complexe, dont l'État de l'Amapa est situé aux confins de la région la moins développée. L'Amapa et le Para, les deux États fédérés les plus proches de la Guyane, sont aussi les plus pauvres et les plus isolés. Pour Brasilia, les difficultés de l'Amapa ne sont pas une priorité, et la frontière avec la Guyane très secondaire.

Malgré cette réalité bien différenciée, le point de vue depuis Paris demeure trop souvent dominé par l'angle Antilles-Guyane et l'appréhension des enjeux peine parfois à dissocier ces deux espaces.

Pour Florian Raffatin, directeur de l'Agence française de développement (AFD) à Cayenne, cette perception s'explique par le fait que la Guyane continue de tourner le dos au grand continent sud-américain, l'histoire et les contraintes de la géographie conduisant ce territoire à regarder vers l'Union européenne et la Caraïbe.

Il n'en demeure pas moins que la Guyane est le seul bout de France et d'Europe en Amérique du Sud. Selon les mots du colonel Thierry Crampé, commandant en second de la gendarmerie de Guyane, « la Guyane, c'est l'Europe et la France à portée de pirogue ».

c) Saint-Pierre-et-Miquelon : seul en face de deux géants

Dans l'Atlantique nord, Saint-Pierre-et-Miquelon, petit territoire insulaire de 6 000 habitants, a un positionnement à part au large des côtes de Terre-Neuve (Canada) et à proximité des États-Unis, deux géants.

Son espace maritime est aussi très contraint depuis l'arbitrage international de 1992 qui a laminé son économie et une part de son identité par la même occasion.

L'architecture de la coopération régionale et les enjeux se résument à la relation bilatérale avec le Canada qui est le point d'entrée quasi-unique de l'archipel, à l'exception de quelques liaisons maritimes et aériennes directes depuis l'Hexagone à certaines périodes de l'année.

Les principaux enjeux sont économiques et sanitaires.

3. Des organisations régionales nombreuses : entre complémentarité et concurrence

L'extrême fragmentation et l'isolement de ces territoires ont très tôt poussé leurs Gouvernements à s'engager dans la voie de la coopération régionale. L'arc antillais et caribéen - et dans une moindre mesure le plateau des Guyanes - foisonne d'initiatives de coopération régionale depuis les années 70. Ce foisonnement se traduit notamment par la création de plusieurs organisations intergouvernementales ou d'ONG, poursuivant ces objectifs de coopération régionale à tous les niveaux.

Il faut distinguer plusieurs cercles de coopération.

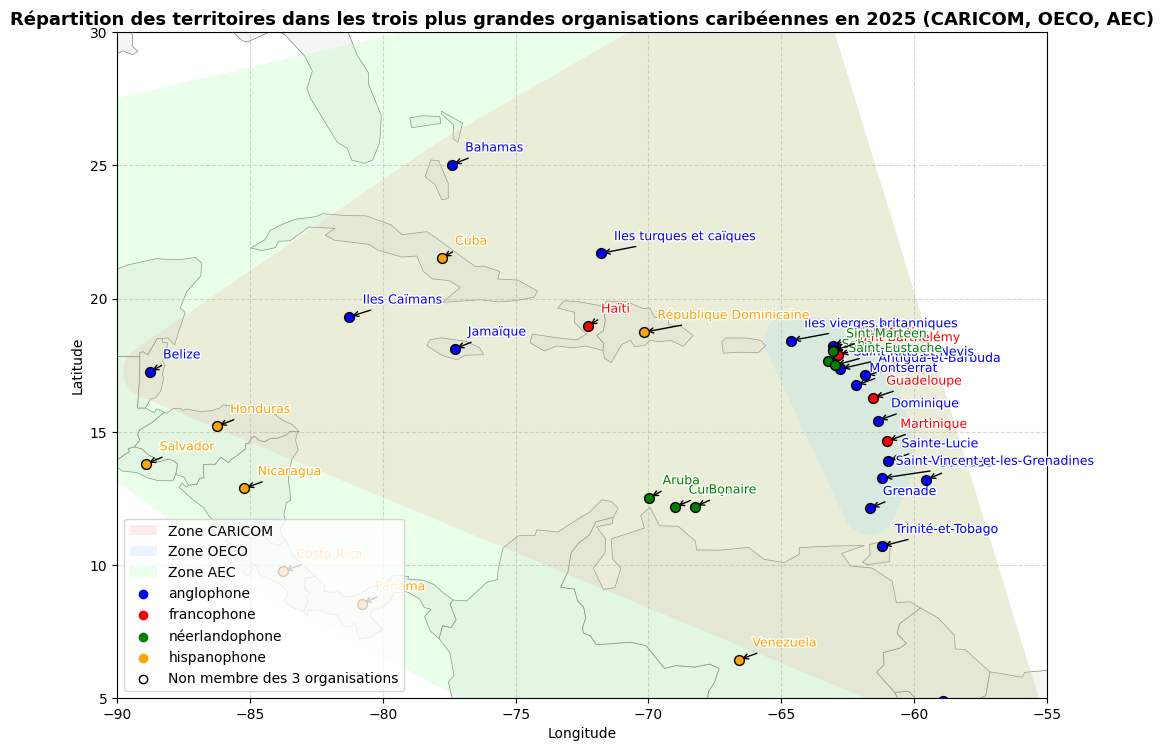

a) Les trois piliers de la coopération régionale caraïbéenne : Caricom, OECO et AEC

Les territoires ultramarins de la Caraïbe appartiennent à un environnement régional majoritairement composé de petits États insulaires en développement (PEID), confrontés à des défis contemporains majeurs et partageant une vulnérabilité commune. Face à ces enjeux, les territoires trouvent leur force au sein d'une dynamique de coopération forte, incarnée par trois grandes organisations régionales aux périmètres et degrés d'intégration variés : la Communauté caribéenne (Caricom), l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO) et l'Association des États de la Caraïbe (AEC).

La Caricom est la plus ancienne et la plus emblématique de ces organisations. Créée en 1973, elle rassemble majoritairement des États issus de l'Empire britannique, mais a su s'élargir progressivement à des membres francophones et néerlandophones, dont Haïti et le Suriname. Cette organisation oeuvre à une intégration progressive à travers des projets sectoriels dans la santé, l'éducation, la sécurité ou encore la gestion des risques environnementaux, tout en jouant un rôle diplomatique majeur au sein de la région. Les territoires français, en particulier la Martinique qui est sur le point d'en devenir un membre associé, ont manifesté leur volonté d'y adhérer avant de rejoindre d'autres organisations, symbolisant un pont incontournable entre les collectivités françaises d'Amérique (CFA) et leurs voisins.

L'OECO, fondée en 1981, se distingue par un degré d'intégration plus poussé (voir infra), notamment grâce à son union économique qui institue la libre circulation des personnes et l'usage d'une monnaie commune entre ses membres fondateurs. Cette organisation, bien qu'elle tire son identité du noyau anglophone de la Caraïbe orientale, s'est révélée plus ouverte à l'adhésion des territoires francophones en qualité de membres associés, à savoir la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Martin, ce qui permet à l'OECO de couvrir un archipel continu. S'ils sont exclus de l'application des normes supranationales par leur statut institutionnel et leur appartenance au régime communautaire européen, l'OECO représente néanmoins pour eux un cadre privilégié d'émancipation politique et de coopération régionale fonctionnelle, et où leur participation aux programmes est réclamée.

Enfin, l'AEC, créée en 1994, couvre une zone géographique plus vaste, incluant l'ensemble des pays d'Amérique centrale et du Sud bordant le littoral, du Mexique à la Guyane, en plus des membres de la Caricom. Organisation la plus récente et la moins intégrée des trois, elle agit principalement comme un forum diplomatique réunissant une grande diversité linguistique et culturelle. Son rôle est de favoriser le dialogue régional, notamment autour des enjeux du développement durable et de la gestion des risques naturels comme l'érosion côtière, domaines dans lesquels les territoires français bénéficient de programmes européens tels que Carib-Coast qui représente la principale valeur ajoutée concrète de cette organisation2(*).

Ainsi, ces trois organisations constituent les piliers de l'intégration régionale dans la Caraïbe, chacune avec ses spécificités : la Caricom, la plus ancienne organisation et donc incontournable, l'OECO, la plus intégrée économiquement et institutionnellement, et l'AEC, la moins opérationnelle, mais offrant un cadre diplomatique élargi.

b) Une architecture de la coopération régionale complétée par une multitude d'organisations et associations de la Caraïbe

La coopération dans la Caraïbe ne se limite pas aux trois grandes organisations régionales décrites ci-dessus, elle s'appuie également sur une pluralité d'institutions et de plateformes qui témoignent d'une réelle vitalité et d'une culture de la coopération ancrée dans la région.

La Banque de développement des Caraïbes (BDC), créée en 1970, est une institution financière multilatérale qui soutient la coopération régionale en favorisant une croissance harmonieuse et la réduction des inégalités de développement. Avec 19 membres emprunteurs majoritairement anglophones et des membres non emprunteurs comme le Canada, le Royaume-Uni ou la Chine, la BDC finance des projets majeurs comme la première centrale géothermique de la Caricom située en Dominique, en plus d'apporter des conseils et de l'assistance technique aux États. Elle s'inscrit aussi dans une logique de solidarité et de résilience, comme en témoignent ses interventions pendant la pandémie de Covid-19. Les collectivités françaises d'Amérique (CFA) pourraient en bénéficier par la voie du retour de la France au capital de la banque3(*), ou en candidatant en tant que membres à part entière conformément aux dispositions prévues par la loi Letchimy de 2016, ce qui offrirait par exemple aux entreprises ultramarines un accès aux appels d'offres et une meilleure visibilité auprès des territoires voisins.

La Port Management Association of the Caribbean (PMAC), fondée en 1998, est une plateforme collaborative dédiée aux ports de la région. Elle favorise le partage d'expérience, la formation et la représentation des intérêts portuaires au niveau multilatéral. Les ports des territoires français comme la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin y participent activement.

La Caribbean Tourism Organization (CTO), depuis 1989, rassemble les États caribéens et des acteurs privés autour du développement d'un tourisme durable, vecteur de croissance économique et sociale. La Martinique et Saint-Martin sont membres de cette organisation.

La Caribbean Public Health Agency (CARPHA), créée en 2011, regroupe les institutions régionales de santé publique pour coordonner la prévention et la gestion des urgences sanitaires afin de renforcer la solidarité dans la Caraïbe et l'efficacité que traduit la démarche « one health »4(*). Ouverte aux membres de la Caricom, elle accueille aussi d'autres territoires de la région en qualité de membres associés.

La Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) vise à renforcer l'union politique, économique et sociale de ses membres souverains, tout en limitant l'influence extérieure d'acteurs comme les États-Unis et le Canada. Les CFA n'y sont cependant pas éligibles en raison de leur statut institutionnel. Elle se conçoit comme une alternative à l'Organisation des États américains (OEA) perçue comme dominée par les États-Unis.

L'Alliance of Small Island States (AOSIS) est une coalition des petits États insulaires en développement qui joue un rôle important en tant que porte-voix des territoires vulnérables face aux enjeux climatiques. Les CFA n'y sont pas éligibles au regard de leur catégorie de développement.

Enfin, au sein de la zone caribéenne, comme l'indique Francis Étienne, ambassadeur de France à Castries de septembre 2022 à septembre 2025, il ne faut pas négliger d'autres structures qui oeuvrent bien au-delà de l'espace géographique caribéen, comme le groupement Afrique-Caraïbe-Pacifique (ACP) avec lequel commerce l'Union européenne par l'intermédiaire de l'Accord de partenariat économique (APE), ou encore le cadre des Régions ultrapériphériques (RUP) qui relie des territoires fragmentés par leur appartenance commune à l'Union européenne.

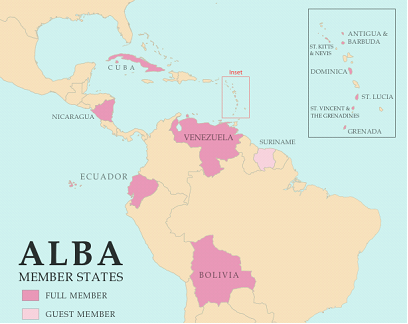

L'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA)

Source : Evan Centanni

L'ALBA est une organisation internationale d'intégration régionale de pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Son nom complet en espagnol est Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. L'idée est de raviver l'esprit de Simon Bolivar et de créer une Grande Nation en Amérique latine et dans Caraïbes.

Elle a été officiellement lancée le 14 décembre 2004 lors d'une déclaration conjointe entre les présidents Hugo Chávez (Venezuela) et Fidel Castro (Cuba) à La Havane.

Les membres sont Cuba, le Venezuela, la Bolivie, le Nicaragua, la Dominique, Sainte-Lucie, Antigua-et-Barbuda, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Grenade et Saint-Kitts-et-Nevis. ALBA compte aussi deux observateurs officiels (Haïti, Suriname).

L'ALBA-TCP (Alliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique - Traités de Commerce des Peuples) reposerait sur la solidarité et la coopération entre les pays afin de favoriser le bien-être des peuples. Elle s'oppose au modèle néo-libéral et souhaite redonner une place centrale à la politique face à l'économie. Les Traités de commerce des peuples (TCP) sont des traités d'échange de biens et services entre les pays membres. La réciprocité et la solidarité sont censées permettre la mise en place d'échanges de technologie et de concessions d'avantages réciproques entre les États parties.

L'ALBA s'est dotée d'une monnaie virtuelle de référence, le SUCRE (Système unique de compensation régionale de paiements, en espagnol : Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos), destinée à se substituer au dollar dans les échanges entre États bolivariens. Entrée en vigueur le 1e janvier 2010, le SUCRE a pour mission de renforcer le développement interne en faisant circuler les capitaux sur le continent latino-américain, de réduire les importations extérieures, de réduire la dépendance des États au dollar et de placer les échanges commerciaux à l'abri de la spéculation.

Une particularité structurelle de l'ALBA réside dans l'existence d'un Conseil des organisations sociales qui représente les mouvements sociaux et qui est doté du même statut que le Conseil des ministres.

Parmi d'autres projets, l'ALBA envisage de créer une compagnie pétrolière commune aux États d'Amérique latine, Petrosur, sur le modèle de PétroCaribe qui regroupe les États membres du Caricom.

Source : Mission permanente de la France auprès de l'Organisation des États américains

S'agissant enfin de Saint-Pierre-et-Miquelon, il importe de mentionner l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (OPANO), bien que l'archipel n'y occupe pas de siège en son nom propre. Seule la France peut être directement représentée au sein de cette organisation intergouvernementale.

Source : DSOM

c) Synergies et complémentarités entre organisations régionales

Les organisations régionales de la Caraïbe ne fonctionnent pas en silo, mais entretiennent des liens étroits de complémentarité.

Complémentarité diplomatique tout d'abord.

La Caricom, pilier de la coopération caribéenne, trouve dans l'Association des États de la Caraïbe (AEC) qu'elle a contribué à créer sa propre extension. Cette dernière pallie certaines limites de la Caricom dans des contextes complexes. C'est le cas de la demande d'adhésion de la République dominicaine, ne recevant pas de réponse favorable à cause des tensions persistantes avec Haïti, déjà membre de la Caricom. En revanche, la République dominicaine a pu intégrer l'AEC, permettant une forme alternative de coopération régionale avec ce territoire sans déstabiliser la Caricom5(*).

Complémentarité institutionnelle ensuite.

L'OECO se soumet au champ d'application de certaines institutions rattachées à la Caricom, comme la Cour de justice caribéenne qui fait office d'autorité judiciaire suprême pour plusieurs États. D'autres structures et dispositifs qui émanent de la Caricom bénéficient également aux membres de l'OECO. Ainsi la CARPHA coordonne la santé publique régionale, tandis que le Caricom IMPACS assure la sécurité. L'OECO entretient plus généralement des relations solides avec la Caricom, l'AEC et la Banque de développement des Caraïbes (BDC), travaillant en collaboration pour offrir des biens publics régionaux essentiels.

Complémentarité technique également.

Sous l'impulsion du directeur général de l'OECO, Dr Didacus Jules, les équipes de l'OECO coopèrent étroitement avec les organes de la Caricom, comme le Conseil du commerce (COTED), le Conseil du développement social (COHSOD) et le Conseil des relations extérieures (COFCOR). Cette collaboration sert à garantir la cohérence des politiques régionales en évitant les redondances. Sur le plan commercial, l'OECO est également présente dans les groupes de travail de la Caricom destinés à l'agriculture, les services, la concurrence et les négociations internationales, afin d'assurer une mise en oeuvre coordonnée des différents traités régionaux. La commission de l'OECO siège enfin au conseil d'administration de l'Organisation du tourisme des Caraïbes (OTC) dans le but de contribuer au programme touristique régional.

Complémentarité financière enfin.

Sur le plan financier, la coopération entre l'OECO, la Banque de développement des Caraïbes (BDC), Compete Caribbean, Caribbean Export et le Fonds de développement de la Caricom, est décrite par le directeur général de l'OECO comme fructueuse. La BDC complète par ailleurs le rôle de la Banque centrale des Caraïbes orientales. Tandis que la première finance les infrastructures et le développement social, la seconde gère la stabilité monétaire.

4. L'OECO : un modèle d'intégration régionale

a) La Caraïbe orientale : noyau dur de la coopération régionale

La zone orientale de la Caraïbe joue un rôle central et structurant dans la coopération régionale. Elle s'appuie sur un chapelet d'îles anciennement sous domination britannique qui ont décidé de s'unir au sein de l'OECO. Qualifiée par l'ambassadeur de France auprès de l'OECO de 2016 à 2020, Philippe Ardanaz, d'« organisation régionale la plus intégrée au monde après l'Union européenne », l'OECO incarne une forme d'intégration à la fois économique et politique particulièrement aboutie.

L'OECO s'enracine historiquement dans une dynamique de décolonisation et de coopération qui remonte à l'initiative de la Fédération des Indes occidentales (1958-1962), à laquelle ont succédé les États associés des Indes occidentales (1967). Elle tire sa force dans la conviction des petites îles anglophones qu'elles doivent travailler ensemble pour gagner en résilience et en prospérité. Créée en 1981 avec la signature du traité de Basseterre, l'OECO regroupe sept États souverains : Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Antigua-et-Barbuda, la Dominique, Grenade, Montserrat et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Leur proximité géographique, historique et linguistique leur permet de former jusqu'à ce jour le noyau dur de l'organisation, dont ils demeurent aussi les premiers bénéficiaires. L'OECO s'est ensuite progressivement élargie, tout en veillant à suivre une parfaite continuité territoriale. Des îles britanniques non souveraines comme les Îles Vierges britanniques (1984) et Anguilla (1995) ont d'abord rejoint l'organisation en tant que membres associés, et bien plus récemment elle s'est ouverte à l'espace francophone, en accueillant la Martinique (2015), la Guadeloupe (2019) et enfin Saint-Martin (mars 2025).

Bien plus qu'une plateforme diplomatique, l'OECO fonctionne comme un espace d'élaboration d'une stratégie régionale dont la démarche traduit une communauté de destins6(*). Celle-ci repose sur un ensemble de feuilles de route cohérentes : le Cadre des priorités stratégiques, le Plan triennal de travail et la Stratégie de développement 2020-2030. Ces documents balisent l'action commune et définissent des engagements dans des domaines tels que l'accélération de l'intégration, la réinvention des économies, le renforcement de la résilience, la valorisation de l'environnement et la promotion de l'équité et de l'inclusion, comme l'énonce le directeur général de l'OECO, Dr Didacus Jules. Grâce à cette programmation rigoureuse et aux moyens opérationnels qui l'accompagnent, des résultats quotidiens sont visibles pour les citoyens, comme l'accès à des médicaments moins coûteux et à une mobilité facilitée.

Le niveau d'opérationnalité de l'OECO lui confère un rôle moteur au sein de l'architecture des organisations régionales. L'OECO apporte son soutien technique à plusieurs organes de la Caricom et contribue à l'application coordonnée des traités des différentes organisations. Réciproquement, elle garantit la prise en compte des intérêts de la Caraïbe orientale dans les institutions où elle contribue, par exemple, en siégeant au conseil d'administration de la OTC. Preuve encore de leur crédibilité à échelle internationale, l'OECO est un partenaire privilégié dans la mise en oeuvre de projets financés par l'Union européenne auprès des CFA qui font alors office d'autorité de gestion.

b) Vers une organisation supranationale

Dès 1983, les États membres anglophones de l'OECO se sont dotés d'une monnaie commune, le dollar des Caraïbes orientales, émise par la Banque centrale des Caraïbes orientales (BCEA). Localisée à Saint-Kitts-et-Nevis, cette dernière constitue la première banque centrale régionale au monde, ayant alors servi en partie de modèle à la Banque centrale européenne. L'union monétaire a joué un rôle de stabilisateur macro-économique, notamment en période de crise.

La révision du traité de Basseterre en 2010 marque ensuite une nouvelle étape en établissant l'union économique. Celle-ci consacre la libre circulation des personnes entre les États membres du Protocole7(*). Tout citoyen peut désormais s'établir, travailler et résider dans le territoire de son choix, muni de sa seule pièce d'identité. Une législation complémentaire est en cours d'élaboration pour faciliter l'accès des familles aux services sociaux, garantissant ainsi un exercice harmonisé des droits dans l'ensemble de l'espace OECO. Toutefois, l'effectivité de la libre circulation repose aussi sur l'amélioration de la connectivité entre les îles. Par conséquent, l'OECO compte parmi ses priorités le développement de liaisons maritimes régionales.

Depuis 2025, l'organisation a engagé la mise en place d'une union douanière, visant la libre circulation des biens. L'Assemblée de l'OECO a ainsi récemment adopté un ensemble de textes relatifs à la sécurité sanitaire, aux normes techniques, aux douanes et à la protection des végétaux, en juin 2025. Ces textes doivent ensuite être soumis à l'Autorité de l'OECO puis transposés par les législations nationales. Le marché commun vise à tenir compte des normes françaises et européennes, ce qui garantirait son accès aux CFA, et permettrait également aux États membres du Protocole de l'OECO d'exporter vers l'espace européen.

Les organes décisionnels principaux de l'OECO

Les membres fondateurs de l'OECO ou membres du Protocole (Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Antigua-et-Barbuda, la Dominique, Grenade, Montserrat et Saint-Vincent-et-les-Grenadines) siègent à la plus haute instance décisionnelle de l'OECO, l'Autorité, qui se compose de leurs chefs de Gouvernement. Ils peuvent également adopter des décisions juridiquement contraignantes, preuve supplémentaire du caractère supranational de l'organisation.

S'agissant des CFA (Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin) qui ont acquis la qualité de membres associés, ils sont dépourvus de pouvoir de décision au sein de l'Autorité. Ils sont néanmoins représentés à l'Assemblée, autre organe de l'OECO qui se charge de débattre autour des priorités de l'organisation. Les États associés y disposent chacun de trois sièges (contre cinq sièges pour les États membres du Protocole).

Loin de se limiter à l'économie, le caractère supranational s'incarne aussi dans des institutions communes qui interviennent dans la vie quotidienne des citoyens. Sur le plan judiciaire, la Cour suprême des Caraïbes orientales est l'instance judiciaire supérieure commune aux États fondateurs de l'OECO. L'Autorité de l'aviation civile des Caraïbes orientales (ECCAA) veille au respect des normes de sécurité aérienne. Le Service commun d'approvisionnement pharmaceutique (PPS) permet de mutualiser les achats de médicaments et de réduire leur coût. Dans le domaine sécuritaire, plusieurs membres participent enfin au Système de sécurité régionale (RSS), mécanisme de réponse aux menaces criminelles ou aux catastrophes naturelles.

c) Un laboratoire de coopération fonctionnelle entre l'Union européenne, les CFA et leurs voisins caribéens

L'OECO offre un espace de coopération fonctionnelle et privilégié où l'Union européenne, les CFA et les États indépendants de la Caraïbe orientale s'associent dans des projets concrets et à forte valeur ajoutée, en particulier dans les domaines de l'environnement et de la santé.

Si l'OECO est principalement financée par les contributions de ses États membres, elle bénéficie aussi de partenariats de développement avec des bailleurs tels que la Banque mondiale et l'Agence française de développement (AFD). L'OECO prend part également aux programmes Interreg, pilotés par les Régions ultrapériphériques dans le bassin Atlantique, notamment la Guadeloupe et la Martinique qui jouent ainsi un rôle de pont entre l'Europe et leurs voisins caribéens. À ce titre, les CFA remplissent bien davantage qu'un simple rôle d'intermédiaire, mais forment un maillon incontournable, voire incarnent un catalyseur de l'action régionale. En mobilisant leur expertise, leurs réseaux de recherche et leurs capacités de gestion, ils permettent d'attirer les financements européens dans des projets qui rejoignent les intérêts des États de l'OECO, qui apporte réciproquement son savoir-faire en termes de coordination entre les territoires, notamment à travers la circulation des compétences techniques.

Le programme REMAR (Resilient Ecosystems through Mangrove Restoration) incarne cette dynamique. Financé à hauteur de 5,5 millions d'euros par l'AFD et le Fonds français pour l'environnement mondial (FFEM), il vise à restaurer les mangroves sur six sites pilotes à travers les Caraïbes orientales. Au-delà de ses objectifs écologiques que sont la lutte contre l'érosion, le stockage du carbone et la protection de la biodiversité, le programme REMAR permet la mutualisation des bonnes pratiques et des expertises entre les CFA (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin) et les États indépendants. Ce projet, par définition ancré dans une temporalité longue, illustre la capacité de l'OECO à s'inscrire durablement dans des feuilles de route partagées à échelle internationale, la mangrove étant un puits de carbone précieux pour l'ensemble de la planète.

Le projet SARGCOOP, cette fois tourné vers la lutte contre l'échouage massif des sargasses, s'inscrit dans une même logique. Piloté par la Guadeloupe, il a permis de fédérer plusieurs États membres autour d'une stratégie intégrée de gestion de crise. Sa seconde phase, SARGCOOP 2, poursuit cette coopération à travers un financement de plus de 4 millions d'euros et une structuration autour de trois axes qu'annonce le directeur général de l'OECO : un centre régional dédié à la centralisation des connaissances, une stratégie de plaidoyer international et une évaluation des impacts sanitaires et économiques.

Plusieurs de ces projets sont donc rendus possibles grâce à la position stratégique et à l'implication des Régions ultrapériphériques françaises dans le bassin Atlantique. En agissant comme autorités de gestion de programmes européens, elles peuvent aussi affirmer leur leadership sur des enjeux techniques tout en approfondissant leur ancrage régional.

5. Le plateau des Guyanes en pleine transformation

Le plateau des Guyanes est en train de connaître des bouleversements économiques majeurs du fait de la découverte et de l'exploitation de nouveaux gisements d'hydrocarbures.

Le Guyana est désormais présenté comme le nouveau Qatar de la région. Des gisements de plus de 5 milliards de barils y ont été découverts, qui pourraient faire de cet État, aujourd'hui l'un des plus pauvres d'Amérique du Sud, le cinquième producteur mondial de brut dès 2025. Ces réserves gigantesques ont réveillé la convoitise du Venezuela sur la région de l'Essequibo où se situent les principaux gisements. Caracas n'a en effet jamais accepté le rattachement de cette région au Guyana8(*). Ce conflit dure depuis le XIXe siècle.

S.E. M. Ryan Nawin Nannan, ambassadeur du Suriname en France de février 2024 à avril 2025, a cité les prévisions de la banque Lazard : le PIB du Suriname augmenterait de 2 à 3 % en 2026-2027, puis 28 % en 2028, 20 % en 2029 et 2030. Le français TotalEnergies est un acteur de ces projets, en particulier au Suriname avec l'annonce le 1er octobre 2024 d'un projet d'investissement de 13 milliards de dollars.

Au Brésil, l'exploitation pétrolière va aussi démarrer au large d'Oiapoque, à la frontière avec le Guyana. Une très forte croissance démographique et économique de la région d'Oiapoque est annoncée, laquelle est aujourd'hui l'une des plus pauvres du Brésil.

Ces perspectives et nouvelles réalités vont transformer le plateau des Guyanes en pôle de richesse et de développement, tiré par l'exploitation des hydrocarbures.

Il est encore trop tôt pour savoir si la manne pétrolière se traduira par un développement économique bénéficiant à l'ensemble des populations. Mais il est certain que pour la Guyane, à défaut de détenir des gisements exploitables dans ses eaux, des opportunités économiques majeures seront à saisir. Déjà dans l'État de l'Amapa, la fin de l'aménagement de la route reliant la Guyane à la capitale Macapa est une conséquence directe de ce boom économique attendu. De meilleures infrastructures côté brésilien devraient faciliter les échanges avec la Guyane.

À terme, un rééquilibrage, voire un renversement des niveaux de vie, est envisageable. La Guyane a aujourd'hui le PIB par habitant le plus élevé. Demain, si les taux de croissance annoncés sont confirmés, cette hiérarchie sera bouleversée avec des conséquences sur les mouvements de population. Terre d'immigration, la Guyane pourrait perdre une partie de ses habitants attirés par les eldorados voisins.

6. L'inquiétude face à la crise en Haïti et ses effets de bord

Depuis l'assassinat le 7 juillet 2021 du dernier président haïtien élu, la crise de violence a été poussée à son paroxysme en accélérant l'effondrement des institutions et la mise en coupe réglée de Port-au-Prince et de sa région par des gangs.

Depuis 2021, les autorités de transition se sont succédé en cascade, échouant à rétablir la sécurité, afin de créer les conditions de l'organisation d'élections. Pour rappel, le dernier scrutin remonte à 2016.

La prochaine échéance est fixée au 7 février 2026 - date de fin du conseil présidentiel de transition. L'objectif est de soumettre avant cette échéance à référendum une nouvelle Constitution - en cours d'élaboration par un comité - et d'organiser des élections générales.

Toutefois, ce calendrier est intenable en l'absence de retour à l'ordre pour des élections libres. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de faire intervenir une force multinationale, tandis que le Gouvernement s'efforce de renforcer les capacités opérationnelles de la police haïtienne et de l'armée.

Malheureusement, en dépit du déploiement de soldats de la force multinationale, qui compte près d'un millier de soldats et policiers, les zones contrôlées par les gangs se sont étendues.

Face à cette impasse tragique, la coopération régionale et la diplomatie internationale peinent à peser d'une façon quelconque.

Thani Mohamed Soilihi, ministre délégué chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux, a rappelé que la France reste l'un des seuls États membres de l'Union européenne à maintenir une présence diplomatique à Port-au-Prince.

La coopération avec la France a une forte dimension sécuritaire. Des formateurs du Raid interviennent auprès d'une unité spécialisée de la police nationale d'Haïti. La France a aussi récemment fait don d'équipements à la police nationale d'Haïti. La coopération s'ouvre aussi au domaine de la défense. Les forces armées aux Antilles (FAA) ont accueilli, à deux reprises, un contingent de vingt-cinq soldats haïtiens en formation en Martinique.

Par ailleurs, il existe un réseau culturel français très important en Haïti, qui s'appuie notamment sur l'Institut français de Port-au-Prince, sur les alliances françaises établies dans cinq villes - Jacmel, Jérémie, Les Cayes, Gonaïves et Cap-Haïtien.

Toutefois, hormis en matière sécuritaire, toutes les coopérations ont été suspendues, y compris avec les collectivités ultramarines.

S.E. M. Louino Volcy, ambassadeur d'Haïti en France, a demandé que la France prenne l'initiative d'une Conférence internationale sur Haïti. Il a aussi plaidé pour une coopération militaire et policière d'une toute autre ampleur : « il nous faut du concret avant tout, à savoir comment passer, par exemple, de 1 500 à 5 000 soldats opérationnels en trois ou cinq ans ».

Cette crise sans fin et insaisissable n'est pas sans conséquence sur les outre-mer de la région.

En Guyane, où une communauté haïtienne est installée depuis longtemps, mais encore souvent sans titre de séjour régulier, la crise et la dégradation tragique des conditions de sécurité a conduit l'OFPRA à accorder le droit d'asile aux ressortissants haïtiens. La reconnaissance du statut de réfugié est quasi-systématique9(*). Cette révision bénéficie aussi bien aux Haïtiens présents en Guyane depuis plusieurs années - plus de 17 000 personnes ont régularisé ainsi leur situation - qu'à ceux fuyant la crise et récemment arrivés.

Des filières d'immigration irrégulière depuis Haïti via le Suriname ont été stoppées en 2024. Elles profitaient d'un pont aérien entre Port-au-Prince et Paramaribo avec la complicité probable de certaines autorités surinamiennes. Une intervention politique ferme de la France a permis d'y mettre fin. Le Suriname a rétabli l'obligation de visa pour les ressortissants d'Haïti. Quelques centaines d'Haïtiens en auraient bénéficié.

Pour autant, le flux ne s'est pas tari et la Guyane reste perçue comme une porte d'entrée vers l'Europe.

Aux réfugiés haïtiens, s'ajoutent en effet de nombreux demandeurs en provenance du Proche-Orient, du Maghreb ou d'Afghanistan qui arrivent par le Brésil. Les services de l'État sont débordés. En 2024, le nombre de demandeurs a atteint 21 000, contre 6 900 en 2023, dont une majorité de ressortissants haïtiens et quelque 2 500 d'autres nationalités.

En Martinique, à Saint-Martin et en Guadeloupe, une diaspora haïtienne importante est aussi présente depuis longtemps. Mais les conséquences de la crise haïtienne y sont plus limitées. Une vigilance reste néanmoins nécessaire, tant les perspectives de résolution de cette crise demeurent incertaines.

Le retour à une situation de sécurité à peu près sous contrôle est dans toutes les hypothèses le prérequis à toute forme de coopération régionale. En revanche, dès que cela sera le cas, la France et ses territoires ultramarins devront réactiver rapidement les partenariats dormants.

* 1 Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Saint-Kitts-et-Nevis. Cette reconnaissance a des contreparties, notamment le bénéfice d'un programme d'aides important. Elle permet aussi de donner des gages vis-à-vis des États-Unis.

* 2 Cf « 3. La montée en puissance des organisations internationales à caractère régional » du rapport d'information de l'Assemblée nationale n° 3528, déposé le vendredi 6 novembre 2020, sur l'« Environnement international des départements et collectivités d'outre-mer ».

* 3 Question au gouvernement n°286 publiée le 16 novembre 2022 sur le « Retour de la France au capital de la Banque de développement des Caraïbes ».

* 4 Audition d'Anthony Farisano, directeur général délégué du CIRAD le 16 septembre 2025.

* 5 François Taglioni, « L'association des États de la Caraïbe dans le processus d'intégration régionale. Quelle insertion pour les Départements Français d'Amérique ? », des Annales d'Amérique latine et des Caraïbes, n° 14-15, 1997.

* 6 Laurent Giaccobi, « Les Outre-mer caribéens : interface géopolitique ? », dans « Outre-mer : la France contestée », Politique étrangère, 2025/1, p. 40.

* 7 Les sept membres fondateurs bénéficiant de la pleine adhésion.

* 8 Le Venezuela a organisé le 3 décembre 2023 sur son seul territoire un référendum visant à annexer le territoire de l'Essequibo, revendiquant « les droits inaliénables du Venezuela et de son peuple sur le territoire d'Essequibo ». En mars 2024, le Venezuela adopte une loi qui désigne l'Essequibo en tant qu'État constitutif du Venezuela.

* 9 En 2024, l'OFPRA a admis 75 % des demandes en Guyane, contre 40 % au niveau national.