C. DES POINTS FAIBLES PERSISTANTS

« Beaucoup d'ambitions dans la région, mais peu d'actions ». L'ambassadrice de l'Union européenne dans la région exprime avec ces mots forts le ressenti partagé par de nombreux acteurs.

La lenteur des processus et des projets est pointée, ainsi que la complexité de l'architecture de la coopération.

Les capacités administratives limitées de la plupart des îles ou petits États de l'arc antillais sont une explication. Une autre connexe est le caractère très fragmenté de cet espace qui se traduit souvent par une compétition peu efficiente entre les territoires.

Cette concurrence peut aussi exister entre les outre-mer français, notamment la Guadeloupe et la Martinique. Quant à la Guyane, elle tend plutôt à se dissocier de l'arc antillais, à s'autonomiser, et se tourne vers son voisinage immédiat et le continent sud-américain.

1. Un cadre de coopération complexe et pas toujours lisible

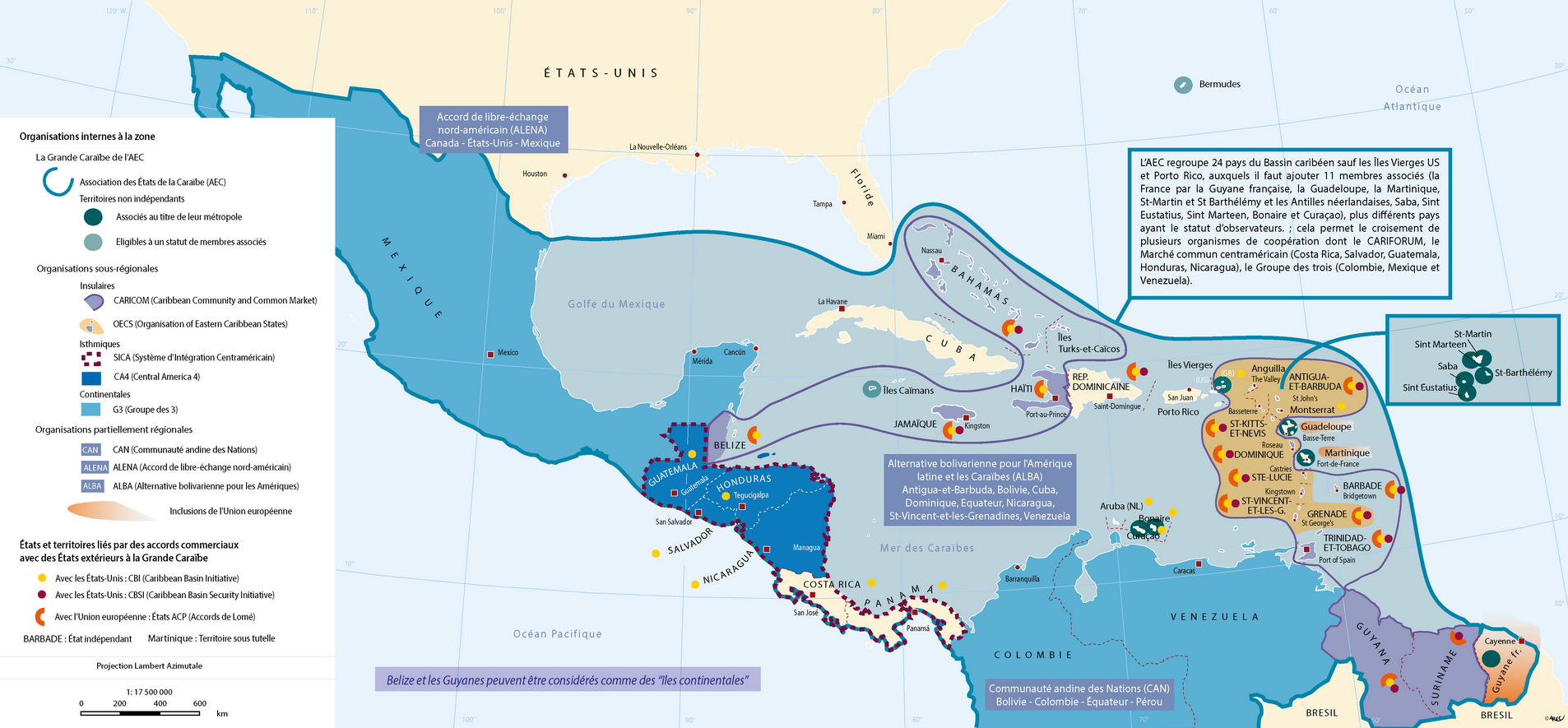

Les formes de coopérations transnationales dans le bassin caribéen

Source : « Défis et limites de

la coopération transnationale dans les Caraïbes ».

Article de Frédérique Loew-Turbout paru dans la Revue belge

de géographie (2024 n° 4)

a) Un chevauchement d'organisations régionales multiples et concurrentes

Selon Xavier Lédée, président de la collectivité de Saint-Barthélemy, la région souffre d'une multiplication d'organisations régionales dont les CFA sont parfois membres simultanément, sans gain évident d'efficacité.

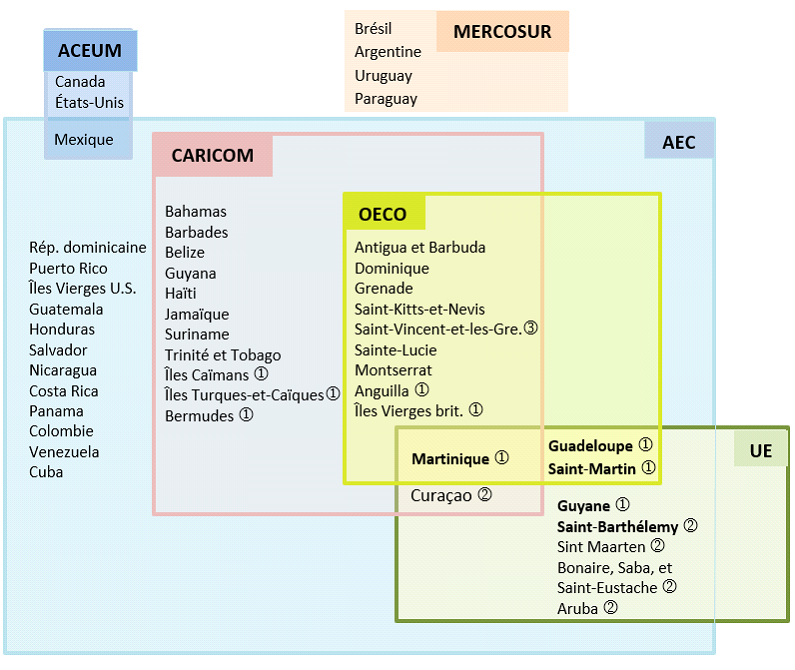

On s'aperçoit notamment de la superposition de structures économiques et de marché, comme celle entre le Caribbean Single Market and Economy (CSME) de la CARICOM, instituée en 2002 pour faciliter la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux, et l'union économique créée en 2010 par l'OECO. Tous les membres protocoles du CSME sont également membres de cette union économique, ce qui génère des redondances, bien que l'union économique de l'OECO semble en réalité la seule véritablement en application. De plus, la Caricom fait face à des obstacles liés aux fortes asymétries entre ses membres dont les tailles de marché et les caractéristiques socio-économiques divergent, tandis que l'OECO, restreinte à des petits territoires insulaires, permet une meilleure effectivité.

Schéma

« simplifié » de l'architecture des organisations

régionales

dans la Grande Caraïbe

Source : DSOM

m.a : Membre associé

PTOM : Pays et territoires d'outre-mer, n'appartient pas au territoire de l'UE, mais y est associé et leurs citoyens sont des citoyens européens

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Sur le plan judiciaire, une observation inverse s'impose : la Cour suprême de la Caraïbe orientale, initialement créée en 1967 sous l'impulsion des États associés des Indes occidentales, organisme précurseur de l'OECO hébergeant désormais la Cour, se voit répliquée en 2001 par la création de la Cour caribéenne de justice reliée à la Caricom, aux prérogatives plus précises et dont l'autorité est davantage reconnue par les États.

Ce chevauchement institutionnel nuit aussi à la concertation stratégique régionale, ce qui peut avoir des répercussions géopolitiques préoccupantes. Dr Didacus Jules, directeur général de l'OECO, souligne notamment que des partenariats internationaux majeurs, comme certains conclus avec la Chine, ont parfois été établis sans consultation préalable avec l'OECO en dépit des risques de déstabilisation.

Enfin, la duplication des mandats et parfois la multiplication d'initiatives similaires entre ces diverses organisations peuvent mettre à rude épreuve les ressources limitées des États membres et réduire l'efficacité globale de la coopération régionale.

L'empilement des formes de coopération complique le choix des priorités et dilue l'engagement politique et financier sur quelques projets forts.

b) L'adhésion des CFA aux organisations régionales : un retour sur bénéfice encore insuffisant

L'intégration des territoires ultramarins français dans leur environnement régional reste globalement insuffisante, malgré la mise en place de cadres institutionnels et les mouvements d'adhésion à des organisations.

Pour les outre-mer français, qui sont membres associés de ces organisations et qui ne pèsent pas autant que les membres fondateurs de plein exercice, il est encore plus difficile de s'imposer et de faire prévaloir une position d'influence.

Serge Letchimy a le sentiment que l'adhésion des CFA aux organisations régionales est un symbole utile pour la diplomatie française et les organisations, mais que les résultats et la capacité des territoires à affirmer leurs priorités dans ces enceintes tardent à se matérialiser. Les CFA, du fait de leur statut, demeurent des acteurs mineurs de la diplomatie régionale.

Cette réalité se manifeste notamment par des coopérations qui peinent à se structurer de manière concrète, comme le note Arnaud Mentré : « À Saint-Martin, pourtant entourée d'îles anglophones, hispanophones et néerlandophones, la diplomatie de terrain reste trop souvent théorique. »

Sur le plan économique, la coopération est particulièrement peu développée, alors qu'elle est indispensable à une insertion effective dans l'environnement régional. Les Antilles apparaissent bien plus repliées sur elles-mêmes, notamment en raison de coûts de production inégaux dans la zone, des différences normatives et fiscales et d'acteurs économiques tournées vers le marché européen et hexagonal. Le « mur économique » demeure infranchissable à la coopération régionale.

L'ensemble de ces limites conduit à se recentrer vers des initiatives plus ciblées, en particulier dans les secteurs sanitaires, environnementaux et sécuritaires, comme le résume le préfet de Martinique Etienne Desplanques.

La Guadeloupe a ainsi participé à des projets majeurs comme le dépistage néonatal de la drépanocytose à travers le dispositif Interreg Cares l'associant avec des États de l'OECO et plus récemment à la lutte contre l'invasion des sargasses encadrée par le projet SARGCOOP 2. La coopération en matière de sécurité est quant à elle très porteuse avec Sainte-Lucie dans le cadre de la Caricom, face à la prolifération du trafic d'armes et de stupéfiants qui profite de la position de la Martinique et la Guadeloupe comme porte d'entrée stratégique en Europe.

Ces dispositifs répondent malgré tout au besoin d'« expérimentation » de la diplomatie territoriale, définie comme la « petite politique étrangère » conduite par les collectivités locales. Pour Serge Letchimy, « nous sommes à l'an primaire d'un besoin vital de diplomatie territoriale ».

c) Une tuyauterie financière peu lisible

Comme dans le bassin Indien, les financements de la coopération régionale sont complexes et font appel à de nombreux partenaires : programme Interreg, NDICI, programmes horizontaux de l'Union européenne, aides de l'AFD, prêts de la BEI, de la Banque mondiale ou de la Banque de développement des Caraïbes...

Le montage des projets reste complexe.

Le premier volet de la présente étude avait déjà montré la complexité du programme Interreg pour les porteurs de projet. Grâce à un travail d'accompagnement très fort de la région Réunion, de nets progrès ont été enregistrés ces dernières années. Toutefois, dans le bassin Atlantique, on ne retrouve pas encore ce niveau d'ingénierie mis à la disposition des porteurs de projet.

D'autres défauts d'Interreg ont aussi été soulevés. L'absence de préfinancement tout d'abord. Ensuite, le fait qu'avec Interreg, les partenaires des États tiers ne peuvent pas bénéficier directement des financements. Le porteur de projets doit être originaire d'un RUP. Cela limite l'attractivité d'Interreg. Les partenaires étrangers privilégient alors la recherche de financements NDICI dont ils peuvent bénéficier directement. Cette différence de financement, pour des projets de coopération régionale souvent similaires, crée une concurrence entre Interreg et NDICI au détriment du premier.

Un des objectifs de la période 2021-2027 est justement de rapprocher les fonds Interreg et NDICI pour faciliter des cofinancements. Toutefois, à ce jour, les progrès restent timides, voire nuls dans le bassin Atlantique.

Pour l'Ambassadeur Francis Etienne, la faible consommation des crédits Interreg est un gâchis - un quart des crédits réellement consommé sur Interreg Caraïbe - et la principale explication serait le manque d'ingénierie pour concevoir les projets et monter les dossiers. Le programme Interreg Amazonie 2014-2020 atteindrait un taux de consommation d'environ 60 %.

Un récent rapport du Conseil économique, social et environnemental22(*) pointe encore la consommation très médiocre des programmes Interreg, en particulier le programme Caraïbes : « La programmation en Outre-mer des fonds Interreg pour la période 2014-2020 s'est heurtée à des difficultés traduites par une faible certification des crédits FEDER-CTE et par des dégagements de crédits, procédure prévue par les règlements européens qui consiste en la reprise en année n+3 des crédits non-consommés. Ces crédits récupérés par l'UE ne seront donc pas versés. Ces difficultés de gestion ont conduit la Commission européenne à initier une procédure de suspension du versement des fonds européens pour les programmes Interreg Saint-Martin (désormais levée) et Interreg Caraïbes. La programmation 2021-2027 a connu un lancement tardif. La crise sanitaire a retardé l'adoption du règlement UE 2021/1059 relatif à Interreg et, du même coup, l'adoption des programmes Interreg. L'année 2023 a vu la mise en place technique des programmes (adoption du règlement intérieur du comité de suivi, mise en place du processus de sélection des projets, etc.). À fin avril 2025, les taux de programmation sont de 27 % pour le programme Océan Indien, 42 % concernant le programme Canal du Mozambique et 50 % pour le programme Caraïbes. Aucune opération n'est encore programmée pour le programme Amazonie ».

Ces retards exposent les programmes Interreg à des dégagements d'office dès fin 2025.

La collectivité territoriale de Guyane fait aussi le constat d'un programme Interreg Amazonie qui offre peu de visibilité sur les projets conduits et les opportunités économiques qui en découlent. La collectivité travaille à une étude d'opportunité sur les secteurs porteurs et à la création d'une application pour mettre en réseau tous les interlocuteurs de la coopération régionale. Elle constate aussi que les partenaires étrangers ont du mal à s'impliquer sur les programmes Interreg, faute de pouvoir en être chef de file.

Du côté de l'AFD, la stratégie « Trois Océans » garantit une meilleure cohérence des projets aidés. Toutefois, l'agence n'échappe pas à la complexité financière. Les outils de l'AFD ne sont toujours pas adaptés aux réalités ultramarines.

La principale limite pour une intégration plus systématique des outre-mer dans les projets régionaux réside dans la conception même des instruments, puisque l'AFD doit faire appel à des programmes budgétaires différents pour ses interventions dans les outre-mer et dans les territoires étrangers : le programme 12323(*) de la mission budgétaire « Outre-mer » pour les premiers, le programme 20924(*) de la mission budgétaire « Aide publique au développement » pour les seconds.

Cette dichotomie programme 123/programme 209 s'apparente beaucoup à celle que l'on retrouve au niveau européen entre Interreg/NDICI.

Il manque un outil commun budgétaire aux deux ministères pour financer la coopération régionale de manière globale et cohérente.

2. Les échanges commerciaux toujours atones

Le premier volet relatif au bassin Indien avait rappelé et précisé le constat ancien et documenté de l'extrême faiblesse des relations commerciales et économiques des outre-mer français avec leur environnement régional proche.

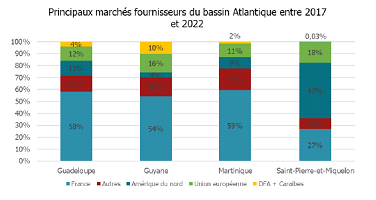

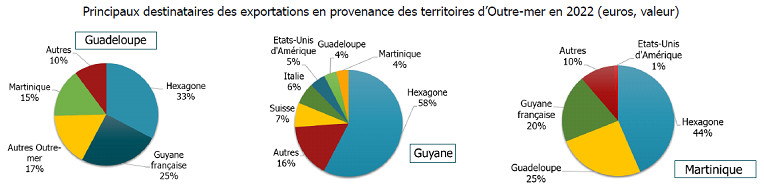

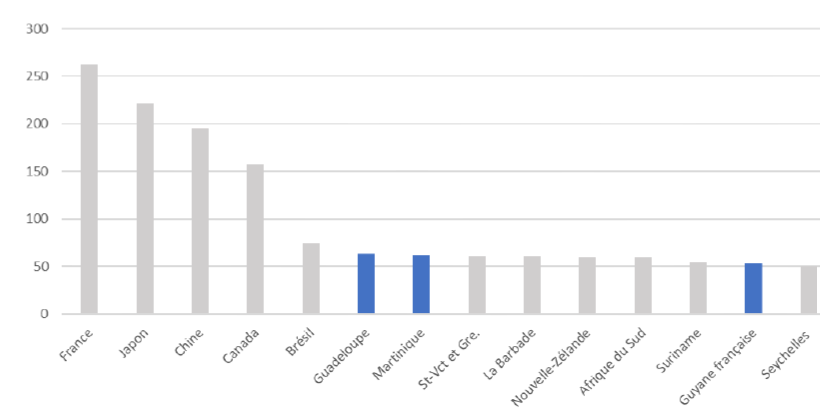

Lors de son audition le 1er février 2024, Ivan Odonnat avait livré de nombreuses données pour le bassin Indien, mais aussi les collectivités des Amériques et du Pacifique.

Source : Douanes, IEDOM

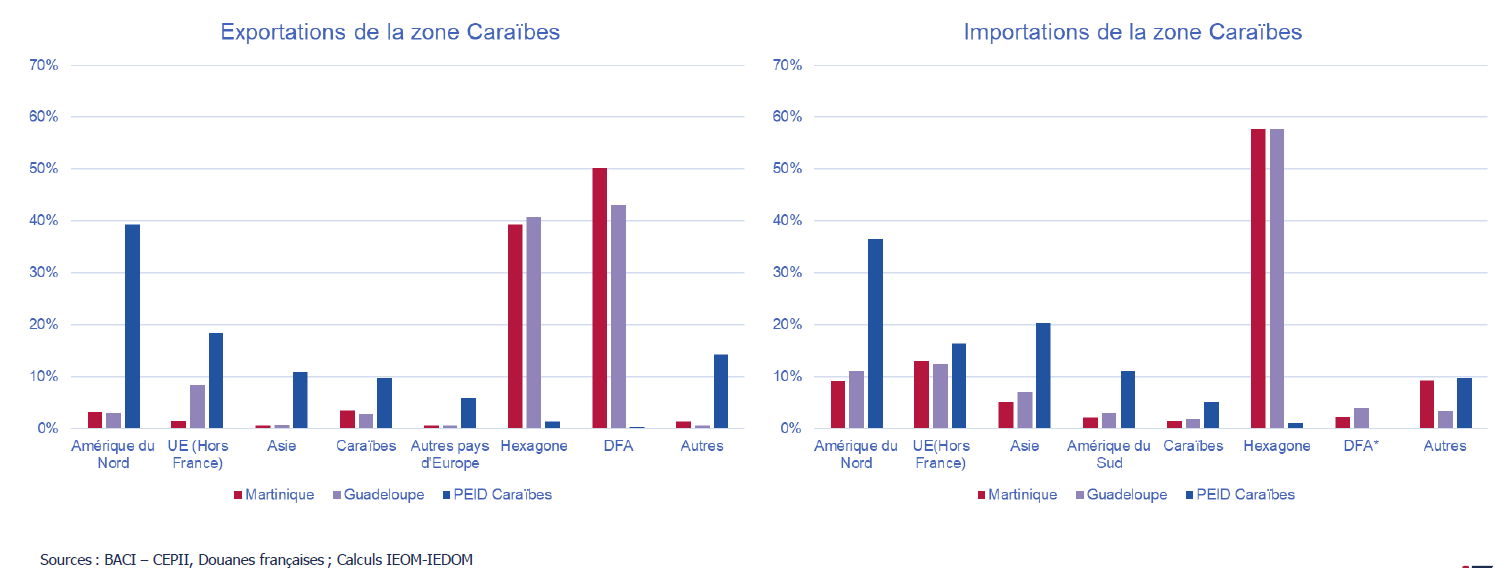

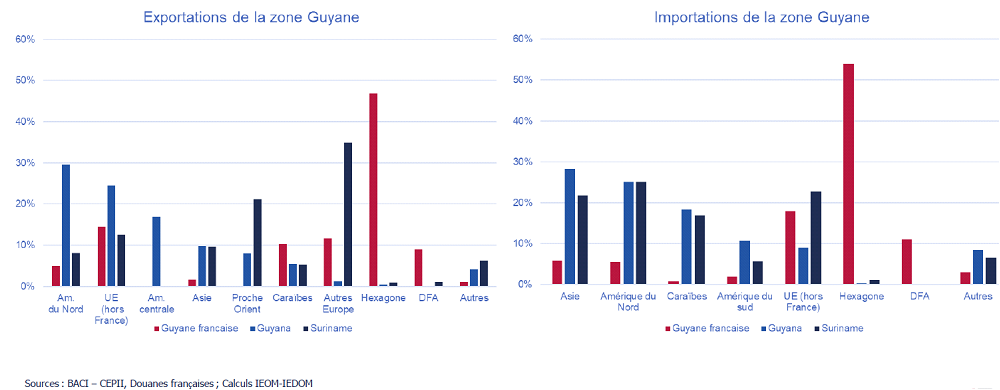

Une récente étude de la Banque de France publiée le 23 septembre 2025 a encore actualisé et affiné ce constat inquiétant25(*). Elle enrichit aussi l'analyse par des éléments de comparaison avec des Petits États insulaires en développement (PEID) proches des outre-mer.

Les partenaires du

commerce extérieur de marchandises (comparaison Martinique, Guadeloupe

et Petits États insulaires en développement (PEID)

des

Caraïbes)

Les partenaires du commerce extérieur de

marchandises

(comparaison Guyane-Guyana-Suriname)

Cette étude permet aussi de mieux mesurer le retard propre aux outre-mer français par rapport à d'autres petites économies insulaires similaires.

S'agissant de Saint-Martin, depuis 2013, les statistiques d'échanges extérieurs de Saint-Martin sont intégrées dans celles de la Guadeloupe, sans possibilité de les isoler. Votre délégation ne peut que le regretter. Alors que l'on crée une préfecture de plein exercice, une telle situation statistique est de plus en plus anachronique.

Ces données traduisent aussi l'incapacité des outre-mer français, RUP ou PTOM, à se positionner comme des portes d'entrée vers l'Union européenne. Ces territoires, à leur échelle respective, pourraient développer une activité de transformation de produits provenant des partenaires régionaux à destination de l'UE.

Ces chiffres montrent que la singularité principale des collectivités françaises des Antilles et de la Guyane tient à leur dépendance commerciale vis-à-vis de la France hexagonale, et dans une moindre mesure à l'Europe. Les PEID ou territoires voisins ont mieux su diversifier leurs clients et fournisseurs.

En revanche, s'agissant de l'intégration régionale, ces territoires font certes mieux que les outre-mer français en s'approvisionnant et exportant plus dans leur environnement proche. Toutefois, les données montrent que l'essentiel du commerce extérieur se fait aussi en dehors de la zone régionale.

La Caraïbe et le plateau des Guyanes sont dans leur ensemble assez éloignés des chaînes de valeur et de production mondiales. L'émergence d'un marché caribéen reste compliquée.

3. Une mobilité contrariée

Comme dans l'océan Indien, la mobilité maritime et aérienne des personnes et des biens reste souvent compliquée, en particulier pour les liaisons intrarégionales.

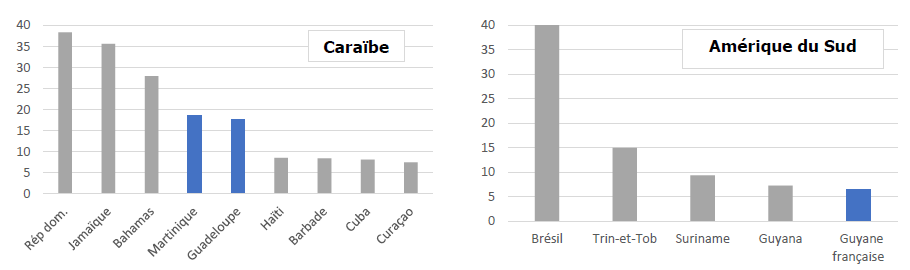

Indice de connectivité des transports maritimes réguliers au quatrième trimestre 2022 dans la Caraïbe et le plateau des Guyanes

Comparaison des potentiels de marché pour

une sélection d'économie

(base 100 = valeur

moyenne)

Ce dernier schéma illustre l'éloignement des outre-mer français, en particulier la Guyane, des principaux pôles économiques mondiaux. La connectivité des transports maritimes est l'une des explications.

S'agissant de l'intégration régionale et du développement des échanges dans la zone Caraïbe ou le plateau des Guyanes, ils semblent buter sur la faiblesse du transport maritime régional et du cabotage.

La réorganisation en cours du transport maritime mondial à la faveur des nouvelles règles de l'Organisation maritime internationale (OMI) ne laisse pas d'inquiéter les PEID les plus éloignés des hubs régionaux.

À cet égard, la réorganisation des lignes de CMA-CGM autour de deux hubs régionaux en Guadeloupe et en Martinique, pour accueillir des porte-conteneurs toujours plus grands, est perçue favorablement dans ces deux territoires. Pour se conformer aux objectifs de décarbonation fixés par l'OMI aux compagnies maritimes dès 2023, le groupe CMA-CGM comme les autres grandes compagnies mondiales, doit adopter des navires plus respectueux de l'environnement, fonctionnant au gaz liquéfié (GNL) et au biométhane, avec une capacité de transport accrue. Les nouveaux navires pourront transporter jusqu'à 7 700 conteneurs de 20 pieds, soit 26 % de capacité en plus par rapport aux navires actuels. Les navires desservant actuellement Sint-Maarten et Pointe-à-Pitre ont des capacités respectives de 2 200 EVP et 3 900 EVP.

En revanche, elle est accueillie très froidement par les autres CFA qui craignent de n'être plus desservis que par des lignes secondaires avec des temps de transbordement allongés. En tout état de cause, les nouveaux navires au tirant d'eau plus important seront dans l'incapacité d'accoster dans les ports de Dégrad-des-Cannes à Cayenne ou de Philipsburg à Sint Maarten.

La Guyane est la première concernée. Déjà située en bout de ligne, le port de Dégrad-des-Cannes ne pourra plus être desservi que par des bateaux plus petits destinés au seul trafic régional. Des solutions sont évoquées à long terme, comme la création d'une plateforme maritime multiusage au large. Mais le coût annoncé serait de 2 milliards d'euros...

Saint-Barthélemy et Saint-Martin expriment aussi des craintes. La ligne directe Le Havre-Philipsburg sera arrêtée dans les prochaines semaines. Le délai d'approvisionnement de Saint-Barthélemy devrait théoriquement être maintenu à 11 jours mais avec moins de rotations, ce qui entraînera des besoins de stockage de conteneurs démultipliés. À Saint-Martin, le délai théorique serait allongé de deux jours.

L'essor d'un réseau dense de transport régional et de cabotage achoppe sur l'équation économique de ce modèle : comment atteindre un niveau de chargement des navires suffisant ? En effet, les outre-mer comme les autres PEID sont d'abord des territoires d'importation. Les exportations sont marginales. Le flux retour n'est pas rentable. En Guyane, 90 % des conteneurs repartent vides.

Le Grand port maritime de Guyane travaille sur cet enjeu depuis de nombreuses années. Après de premières études il y a 10 ans, les projets commencent à mûrir.

Pour les outre-mer français, une marge de progrès existe pour renforcer les approvisionnements dans la zone de chalandise régionale. Si l'on compare aux voisins, une progression de la part des importations régionales à 10 % est un objectif atteignable, contre les 2 à 3 % actuels.

L'ouverture du premier et seul poste d'inspection frontalier (PIF) de Guyane, en mai dernier seulement, grâce à un projet financé par l'AFD et l'Union européenne, rend enfin possible des importations en direct de produits agroalimentaires venant d'ailleurs que de l'Union européenne ou des Antilles françaises. Déjà, on observe quelques flux nouveaux comme des sardines du Maroc sans passer par le Havre. Il reste maintenant à offrir le même service aux deux entrées terrestres, à Saint-Georges côté Brésil et Saint-Laurent côté Suriname.

Par ailleurs, le développement d'une industrie régionale de transformation alimentaire stimulerait aussi les flux intra-zones. Là encore, la Guyane, mais aussi la Martinique, étudient la possibilité d'importer de l'alimentation animale du Brésil pour une activité d'élevage dans les outre-mer. La Guyane, qui dispose de beaucoup de foncier en théorie, pourrait fournir la Caraïbe, au-delà de sa seule demande intérieure.

Le Grand port de Guyane et la chambre de commerce et d'industrie (CCI) sont moteurs sur ce sujet. En 2022, une conférence économique du plateau des Guyanes s'est tenue à Bélem avec tous les opérateurs du Para et de l'Amapa. En 2024, une seconde conférence s'est tenue cette fois à Cayenne en présence du régulateur maritime et du ministère de la planification du Brésil.

Tous les acteurs se mettent en ordre de marche pour préparer cette nouvelle orientation du développement économique. Reste à convaincre des acteurs économiques, en particulier les distributeurs souvent étroitement liés à des centrales d'achat situées en métropole, de faire le pari d'une croissance pérenne des flux.

À côté du problème général du modèle économique du transport régional, certaines infrastructures de transport ne sont carrément pas à la hauteur des enjeux.

Là encore, la Guyane s'illustre par le fiasco du bac entre Albina et Saint-Laurent-du Maroni. Depuis plus de 10 ans, le remplacement du vieux bac actuel - la Gabrielle - par un nouveau plus grand - le Malani - est un feuilleton qui désespère les populations.

Le dossier du Malani du nom de ce ferry qui doit, un jour, faire le lien entre les deux rives du Maroni, est le contre-exemple d'un projet de coopération bien mené.

La France et le Suriname ont signé une déclaration d'intention le 22 mars 2014 pour la construction d'un nouveau bac à grande capacité assurant la liaison entre Saint-Laurent du Maroni et Albina avec un emport 4 fois plus important, sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale de Guyane. Parallèlement, la CTG a obtenu une habilitation officielle afin de négocier un accord intergouvernemental avec le Suriname sur la gestion et l'exploitation du futur bac. Le budget global était estimé à 5 millions d'euros avec un large financement Interreg.

Mauvaise coordination des travaux, mauvaise conception des nouvelles cales, mauvaise identification des besoins et des spécifications du ferry... Lancé en 2012 et largement financé par le programme Interreg, le projet n'est pas opérationnel et le Malani est toujours bloqué à quai.

S'agissant des liaisons aériennes, le constat est identique. Les liaisons intercontinentales, notamment transatlantiques et vers l'Amérique du nord, sont correctes, en dépit des prix toujours jugés trop élevés. Le flux touristique nourrit la demande de siège. Seule la Guyane est très mal desservie, l'activité touristique y étant beaucoup plus modeste.

En revanche, les liaisons intrarégionales demeurent très insuffisantes. Là encore, la difficulté est le modèle économique comme pour le cabotage maritime. Les défaillances de plusieurs compagnies régionales, pas seulement françaises, ont marqué l'actualité économique de la Caraïbe et du plateau des Guyanes ces dernières années.

Par ailleurs, les CFA se retrouvent relativement exclus du maillage aérien infrarégional non français. La COPA Airlines, première compagnie de la zone, n'affiche par exemple aucune liaison directe ou indirecte en direction de ces territoires. De la Martinique, il faut donc jusqu'à une à trois escales pour se rendre dans les petites îles anglophones, excepté Sainte-Lucie, et hollandaises.

Par ailleurs, l'Ambassadeur Arnaud Mentré a rappelé que les compagnies aériennes surinamaises avaient été placées sur la liste noire de l'Union européenne. Cela a entraîné la fermeture de lignes avec la Guyane.

Pour tenter d'impulser une nouvelle dynamique, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) a simplifié depuis deux ans la conclusion d'arrangements administratifs avec les pays voisins, alors qu'il fallait auparavant attendre la conclusion d'accords aériens en bonne et due forme. La DGAC vient d'en conclure un avec la Barbade et a signé toutes sortes d'accords avec différents États de la zone. Cela doit faciliter l'ouverture rapide de nouvelles lignes, sous réserve que des compagnies estiment qu'un marché suffisant existe.

Parallèlement à cette initiative étatique, la tenue de la première conférence aérienne Antilles- Guyane le 3 et 4 octobre 2024 à Fort-de-France, censée être reconduite fin octobre 2025 à Cayenne, témoigne de la volonté de dresser une feuille de route régionale, où se dessine comme priorité la stimulation d'une plus grande compétitivité.

L'ouverture de lignes régionales depuis Cayenne, vers le Brésil en particulier, mais aussi de petites lignes vers le Suriname, est le signe d'un frémissement positif. L'enjeu est surtout de créer une demande supplémentaire pour le transport aérien. Cela passe par une politique de visas révisée et la promotion d'un tourisme régional. Les destinations se vendent encore trop isolément, y compris entre les outre-mer français. À cet égard, le plateau des Guyanes, en particulier entre la Guyane et l'Amapa ou le Para, est en train de définir une stratégie touristique partagée pour vendre une expérience amazonienne.

4. La réalité des bassins de vie reste mal appréhendée

Ce constat est particulièrement aigu pour la Guyane et les bassins de vie situés le long des deux fleuves frontaliers.

Des Conseils du fleuve sont en place et servent d'instance consultative. Ils fonctionnent bien et se réunissent régulièrement.

En revanche, la traduction des souhaits et des propositions remontées pêche souvent par lenteur, inertie, voire opposition. Les enjeux de sécurité sont un des principaux freins. La recherche de l'équilibre demeure compliquée, écartelée entre des injonctions contradictoires.

Créé par une déclaration d'intention signée le 14 décembre 2012 entre la France et le Brésil, le Conseil du Fleuve Oyapock (CDF) est une instance consultative paritaire qui réunit deux fois par an les acteurs institutionnels et les acteurs de la société civile du bassin de l'Oyapock, fleuve qui constitue la frontière binationale entre la Guyane française et l'État brésilien d'Amapá.

La délégation française est conduite par le sous-préfet de Saint-Georges tandis que la délégation brésilienne est conduite par le Secrétaire d'État aux relations internationales et au commerce extérieur d'Amapá.

Le Conseil du Fleuve vise à répondre aux besoins quotidiens des populations riveraines des communes de Camopi, Saint-Georges et Ouanary côté français, et d'Oiapoque côté brésilien. Il possède trois objectifs principaux :

- discuter des initiatives en vue de promouvoir le développement harmonieux de la zone transfrontalière ;

- faciliter le dialogue entre les sociétés civiles locales, les Gouvernements locaux et régionaux

- promouvoir le respect de la dignité humaine par des actions de prévention et de sensibilisation.

Mais la formalisation des échanges entre la Guyane et l'Amapá se heurte à la réglementation différenciée de part et d'autre, le Brésil ne faisant pas partie de l'espace européen. Cette question représente le principal défi.

Depuis l'ouverture du pont sur l'Oyapock en 2017, la question des assurances des véhicules demeure non résolue. Les véhicules brésiliens ne peuvent circuler en Guyane. En effet, en l'absence d'accord bilatéral sur les assurances, la France propose aux véhicules entrant sur le territoire l'achat d'une assurance-frontière auprès des douanes, afin de respecter l'obligation d'assurance sur le territoire français. Cette assurance-frontière d'une durée de 1 mois ou 3 mois renouvelable une fois, n'est pas adaptée à une circulation permanente sur un pont ou bien à des séjours touristiques de courte durée. De plus, ses tarifs sont considérés comme trop onéreux et constituent un obstacle de fait à la circulation pour les véhicules brésiliens.

De son côté, le Brésil ne propose aucune solution d'assurance aux véhicules français, l'assurance n'étant pas obligatoire sur le territoire.

La question des visas est centrale. En effet, pour circuler entre le Brésil et la Guyane, un visa est obligatoire pour les ressortissants brésiliens. Il en est de même côté surinamais.

En particulier dans les régions frontalières du Maroni et de l'Oyapock, les obstacles à la libre circulation ou à une circulation facilitée entre les deux rives impactent directement la vie quotidienne de ces populations, au-delà même des objectifs plus lointains de coopération et d'intégration régionales.

Chaque assouplissement ou raidissement est immédiatement ressenti. Le réseau consulaire français, absent des États de l'Amapa et du Para, est mal organisé pour répondre à ce besoin aux confins du Brésil.

Ces difficultés se retrouvent aussi le long du fleuve Maroni. Elles sont encore plus sensibles compte tenu des problèmes de délinquance et de violences à Saint-Laurent du Maroni. Saint-Laurent attire une immigration massive et connaît une croissance démographique exponentielle. L'ouest guyanais, très éloigné de Cayenne, est en train de faire basculer le centre démographique de la Guyane. L'enjeu frontalier y est donc vital pour l'ensemble de la Guyane.

Le réchauffement des relations franco-surinamaise a permis quelquesprogrès (voir supra), mais ils demeurent insuffisants.

Des projets de coopération ont été portés. Mais ils se sont soldés plutôt par des fiascos. Le feuilleton du bac Malani en est l'illustration la plus célèbre (voir supra).

Il faut y ajouter celui aussi de l'hôpital d'Albina, côté surinamais, que la délégation a pu visiter. Financé intégralement par un prêt de 15 millions d'euros de l'AFD (en cours de remboursement), cet hôpital devait permettre de soulager la pression sur le système de santé de Saint-Laurent, en fixant une partie de la demande de soins des Surinamais sur Albina. Simultanément, le nouveau centre hospitalier Ouest Guyanais (CHOG) de Saint-Laurent est sorti de terre avec une offre de soins réhaussée pour les Guyanais.

Le résultat est calamiteux. Terminé en 2015, l'hôpital est vide au sens littéral du terme. La délégation l'a constaté. Le Suriname n'a pas été capable de mettre en place un projet d'établissement en près de 10 années. Le directeur de l'établissement a été remplacé il y a un an. L'objectif est de tenter de relancer le projet. Une expertise a confirmé, fort heureusement, que le bâti était toujours en bon état, malgré 10 années d'abandon. Un projet de remise en état a donc été initié en 2024 avec quelques travaux. À ce jour, une salle est louée pour des dyalises et entre 3 et 4 patients viennent chaque jour pour des consultations auprès des trois jeunes médecins (deux Cubains et un Vénézuélien) en poste (sous réserve que ces professionnels acceptent de rester malgré cette activité dérisoire).

Dans l'attente d'une hypothétique relance de l'hôpital d'Albina, le CHOG de Saint-Laurent accueille jusqu'à 70 % de patients surinamais dans certaines spécialités.

En matière scolaire, Saint-Laurent doit aussi absorber une partie des besoins des habitants d'Albina. En plus de la croissance de la population scolaire de Saint-Laurent, 434 enfants surinamais franchissent chaque matin le Maroni en pirogue pour se rendre dans des établissements scolaires côté français.

Lors de ses entretiens à Paramaribo, notamment avec le président de la République, la délégation a clairement indiqué que ces situations n'étaient plus tenables. La France est consciente de ses responsabilités, mais il est impératif que le Gouvernement surinamais s'engage sur un vrai développement de la région d'Albina, notamment à la faveur du démarrage de l'exploitation pétrolière dans le pays.

Enfin, de nombreux enjeux frontaliers ne sont pas traités, comme la gestion des déchets.

5. L'orpaillage illégal et la pêche illicite : le pillage organisé de la Guyane continue

La coopération régionale, en particulier dans les domaines policier et judiciaire, a fait des progrès importants ces dernières années. Mais elle n'a pas encore suffi à endiguer les narcotrafics ou le trafic d'armes. Les chiffres de saisies de cocaïne dans les eaux françaises ou internationales ou le nombre d'homicides par armes dans chacun des DFA témoignent du contraire.

À ces deux phénomènes communs à tous les outre-mer des Antilles et de la Guyane, deux autres sont spécifiques à la Guyane : l'orpaillage illégal et la pêche illicite.

Le déplacement en Guyane n'a pu que mettre en évidence l'enkystement de l'orpaillage clandestin sur le territoire guyanais.

Avec une centaine de sites miniers, la production d'or déclarée en 2023 a été d'1,1 tonne, stable par rapport à la production déclarée les années précédentes. La production d'or par les activités d'orpaillage illégal est estimée entre 6 et 10 tonnes.

Environ 10 000 garimpeiros, pratiquement tous brésiliens, viennent tenter leur chance sur des chantiers d'orpaillage illégal sur le sol français, considérés comme plus rentables ou moins dangereux. Si le phénomène d'orpaillage illégal provoque des atteintes à l'environnement, il est aussi à l'origine de multiples infractions liées au code minier mais aussi au code pénal, notamment en termes de trafics de biens volés, d'armes, de stupéfiants, d'êtres humains ou d'homicides.

C'est enfin et surtout un drame sanitaire avec la contamination des eaux et des terres par des métaux lourds qui empoisonnent les populations de l'intérieur et des fleuves, en particulier les populations amérindiennes. Les cas de saturnisme et de malformation des nouveau-nés atteignent des taux alarmants dans certaines régions et chez les populations les plus précaires.

La mesure du phénomène demeure difficile. Le projet BIO-PLATEAUX (Pour l'Articulation Transfrontalière de l'Eau et de la Biodiversité), cofinancé par l'Union Européenne au travers du programme Interreg Amazonie, vise précisément à développer le partage de données, informations et expériences sur l'eau et la biodiversité en milieu aquatique entre la Guyane Française, le Brésil et le Suriname, en particulier dans les deux bassins transfrontaliers des fleuves Oyapock et Maroni.

Depuis 2014, la lutte contre l'orpaillage illégal (LCOI) s'est intensifiée. L'opération Harpie, c'est 350 militaires mobilisés 24 heures sur 24 dans la forêt guyanaise.

Lors de sa visite en mars 2024, le Président de la République a annoncé le lancement prochain de l'opération Harpie III, visant à intensifier la lutte contre l'orpaillage illégal et à renforcer la coopération avec le Brésil. De plus, l'or saisi sera désormais vendu et les recettes réinvesties localement pour lutter contre les conséquences de l'orpaillage illégal. Le plan Harpie 3 change d'angle d'attaque. Il ne vise plus seulement les orpailleurs, mais le système derrière lui. Un volet diplomatique et judiciaire est indispensable pour atteindre cet objectif.

Les moyens considérables consacrés à la lutte contre l'orpaillage, sans cesse renouvelés et adaptés, ne parviennent qu'à contenir ou endiguer cette activité, sans la faire refluer dans des proportions décisives.

Un constat similaire peut être fait dans la lutte contre la pêche illicite.

La Guyane dispose d'une vaste zone économique exclusive (ZEE) de 121 746 km qui fait partie intégrante de l'« Europe bleue », la politique commune de la pêche (PCP) de l'UE. À ce titre, la réglementation des pêches et le droit d'accès relèvent exclusivement de la compétence de la Commission européenne.

La filière pêche génère 800 emplois directs et près de 2 400 emplois indirects. 420 à 450 marins occupent environ 350 postes de travail embarqués. La pêche fluviale est une activité également répandue dans l'Ouest guyanais, bien qu'elle ne soit pas réglementée en Guyane. En effet, le poisson constitue traditionnellement une importante ressource alimentaire pour les Amérindiens et les Bushinengués.

Mais cette filière est menacée par la pêche illicite pratiquée par les tapouilles brésiliennes et surinamaises, voire guyaniennes.

Les forces armées en Guyane (FAG) sont en première ligne pour faire respecter nos eaux. Les tactiques de lutte ont été musclées : coupe des filets, destruction rapide des bateaux saisis à la pelleteuse...

Mais cela n'emporte pas de résultats décisifs. Lors d'une intervention récente, la Marine a arraisonné un navire en métal, plus moderne que les tapouilles habituelles. Un changement d'échelle est à surveiller. Sur ce bateau, 17 tonnes de poissons ont été trouvées et 600 kg de vessies natatoires d'acoupa rouge, équivalentes à plusieurs tonnes d'acoupas, directement rejetés en mer. Les vessies se vendent 500 dollars le kilogramme et sont destinées au marché chinois.

* 22 Avis relatif à la complexité des aides de l'Union européenne et visibilité de son action d'octobre 2025 par Catherine Lion et Catherine Pajares Y Sanchez, rapporteures. 2025_19_aides_ue.pdf

* 23 Programme 123 « Conditions de vie outre-mer ».

* 24 Programme 209 « Solidarité à l'égard des pays en développement ».

* 25 Bulletin n° 260 de la Banque de France « Quelles perspectives pour le commerce extérieur des territoires français ultramarins ? » de Manuel Marcias. BDF260_1_Iedom_web_pdf (1).pdf