REMERCIEMENTS

Cette étude est le fruit d'une immersion dans le monde du sport à la recherche de méthodes et de résultats scientifiques mais également dans le monde de la recherche au service du sport. Parmi les chercheurs rencontrés, nombreux sont ceux qui sont ou ont été des sportifs de haut niveau. Ils sont donc très sensibles aux enjeux et aux pressions auxquels sont confrontés les athlètes et s'engagent au quotidien auprès d'eux avec un objectif commun : améliorer les performances sportives des athlètes pour faire rayonner la France dans les compétitions.

Ce souci de faire gagner la France se retrouve dans les recherches menées en matière d'activité physique et de sédentarité. Certes, il ne s'agit plus de faire monter des sportifs sur les podiums, mais de permettre à la population française de gagner la bataille contre des modes de vie aux conséquences délétères pour sa santé.

Afin de réaliser cette étude, et au-delà de plus de cinquante heures d'auditions, de nombreux échanges ont été nécessaires avec les personnes entendues pour obtenir des précisions sur certains chiffres, expliciter certaines affirmations, approfondir certaines hypothèses.

Votre rapporteur tient à remercier toutes les personnes impliquées dans ce dialogue pour leur transparence, leur disponibilité et leur réactivité.

Il est particulièrement reconnaissant à l'égard de tous les chercheurs, responsables sportifs, médecins, agents de l'Insep et de l'Agence nationale du sport qui non seulement ont pris le temps de répondre à ses multiples sollicitations mais ont contribué à la structuration de cette étude sur un sujet particulièrement vaste et protéiforme.

Enfin, il remercie chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont pris le temps de relire ce rapport afin d'en garantir la pertinence scientifique.

I. LA SCIENCE ET LES TECHNOLOGIES ONT UN IMPACT CONSIDÉRABLE SUR LES FACTEURS DE PERFORMANCE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU, MÊME SI LEUR UTILISATION N'EST PAS EXEMPTE D'EFFETS NÉFASTES

A. LE RÔLE MAJEUR DE LA SCIENCE ET DES TECHNOLOGIES DANS L'AMÉLIORATION DES MATÉRIAUX ET DES ÉQUIPEMENTS

1. Les matériaux et les équipements au coeur de la performance

Les matériaux et les équipements jouent un rôle crucial dans la performance des sportifs de haut niveau.

a) Des matériaux légers et résistants

La recherche de vitesse conduit à privilégier des matériaux légers et résistants pour permettre aux sportifs de se déplacer plus facilement et avec plus d'efficacité, tout en réduisant la fatigue.

C'est ainsi, par exemple, que les vélos du Tour de France sont passés en un siècle de modèles en acier pesant près de 15 kilogrammes à des modèles de 6,8 kilogrammes2(*) fabriqués avec du carbone, des alliages d'aluminium ou de nouveaux matériaux comme le titane. Le carbone, utilisé pour fabriquer les cadres, les fourches, les jantes et même certains composants comme les tiges de selle, offre des performances incomparables. Sa structure fibreuse permet une répartition précise de la matière, optimisant ainsi chaque gramme tout en garantissant une excellente résistance aux forces exercées sur le vélo. Pour fabriquer les composants critiques des vélos tels que les plateaux, les guidons ou les pédaliers, les constructeurs intègrent de plus en plus des alliages métalliques innovants. L'aluminium est l'un des plus répandus grâce à son excellent rapport poids/résistance, mais l'utilisation du titane s'accroît pour sa durabilité et sa légèreté exceptionnelle, notamment pour les axes de pédaliers3(*).

Un autre exemple est lié à l'apparition de nouvelles chaussures : intégrant une plaque de carbone dans la semelle intermédiaire et une mousse réactive, elles ont révolutionné les performances en course à pied. En effet, la plaque en carbone agit comme un ressort, aidant à propulser le coureur vers l'avant et réduisant l'énergie nécessaire pour maintenir une vitesse élevée. La semelle intermédiaire utilise une mousse très légère offrant un excellent retour d'énergie, aidant également le coureur à économiser de l'énergie. Certaines études ont montré que la Vaporfly de Nike pouvait améliorer l'efficacité de la course jusqu'à 4 % en moyenne à une vitesse de 18 km/h.

De même, le développement des lames de course en fibre de carbone utilisées par les athlètes amputés des membres inférieurs a eu un impact considérable sur l'amélioration de leurs performances en leur permettant de bouger avec plus de fluidité et de puissance.

b) Des équipements aéro- et hydrodynamiques

Une attention particulière est apportée à l'aérodynamisme et à l'hydrodynamisme des équipements afin de réduire la résistance de l'air ou de l'eau et augmenter la vitesse de déplacement.

C'est ainsi que l'utilisation des foils4(*) a bouleversé les courses nautiques, que ce soit dans les disciplines olympiques de voile5(*) comme dans les courses au large. En effet, les bateaux sont soutenus par la poussée d'Archimède, opposée au poids du volume d'eau déplacé par la coque. Ce phénomène a un inconvénient majeur : lorsque le bateau se déplace, il crée un système de vagues qui se propagent à la surface de l'eau. L'énergie cinétique contenue dans le sillage est perdue pour la propulsion, ralentissant ainsi le bateau. En ajoutant des surfaces portantes sous l'embarcation (les foils), la coque sort de l'eau à partir d'une certaine vitesse. La traînée de vagues et la traînée de friction en sont considérablement diminuées, autorisant des vitesses bien plus élevées6(*). Le Vendée Globe 2024 a, de nouveau, confirmé la supériorité des voiliers à foils. Ainsi, le premier bateau à dérives droites n'est arrivé qu'en 16e position, derrière 15 IMOCA7(*) à foils.

L'optimisation des combinaisons, notamment en cyclisme, permet de réduire les frictions aérodynamiques.

À une vitesse de 60 km/h, 90 à 95 % de la puissance fournie par le cycliste sert à lutter contre la friction aérodynamique. Le pourcentage restant se répartit entre les frictions des pneus et les frictions dans la transmission (chaîne/pignon/plateau).

Dans le cadre du projet Très haute performance en cyclisme et aviron (THPCA), l'institut aérotechnique rattaché au Conservatoire national des arts et métiers, en collaboration avec le laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon, s'est interrogé sur la manière d'aider les cyclistes à minimiser les frictions à travers l'optimisation des combinaisons. Vingt-cinq types différents de textiles ont été fournis par l'équipementier Le Coq sportif pour être caractérisés en soufflerie, d'abord sur un cylindre, ensuite sur des mannequins aux mensurations des cyclistes. Des textiles spécifiques ont été choisis pour les bras, les jambes et le tronc. En effet, des bandes rugueuses sur les bras permettent de raccrocher le flux d'air à l'arrière des bras afin de minimiser les écarts de pression avant-arrière, responsables de la force de résistance de l'air. La réglementation de l'UCI (Union cycliste internationale) impose un millimètre d'épaisseur au maximum pour ces structures. Celles-ci ne sont pas nécessaires sur les jambes et le tronc en raison de leur plus grand diamètre, conduisant au choix d'un tissu lisse pour ces derniers. Ensuite, des prototypes sont réalisés et testés par les athlètes.

Le travail d'optimisation des combinaisons permet d'économiser entre une dizaine et une cinquantaine de watts, soit entre 1 et 5 % de la puissance produite par un cycliste au cours d'un sprint (environ 1 000 watts).

Les fauteuils roulants de course sont également conçus pour réduire la résistance au roulement. Ils sont allongés, près du sol et ne comportent que trois roues, deux à l'arrière et une à l'avant. Les roues sont grandes et fines, souvent en matériaux composites pour réduire le poids. Le siège est incliné en avant pour favoriser une position aérodynamique.

Les longueurs de châssis allant jusqu'à deux mètres sont utilisées pour maintenir la stabilité dans les virages. Le carrossage, quant à lui, augmente la distance entre les points de contact des deux grandes roues, ce qui contribue à améliorer la stabilité latérale du fauteuil de sport8(*).

Cette optimisation des fauteuils de course a permis d'augmenter de manière fulgurante les performances des athlètes. Entre 1984 et 2024, le record du 800 m fauteuil aux jeux Paralympiques est passé de 2 min 17 s 27 à 1 min 31 s 50, soit une diminution de plus de 30 %.

c) Des équipements plus sûrs

Une autre priorité des recherches sur les matériaux et les équipements porte sur leur rôle en matière de protection et de sécurité.

En gymnastique, les praticables de sol de compétition sont constitués d'un plancher dynamique avec des ressorts sur lesquels sont ajoutées une mousse de quatre centimètres et une moquette, ce qui donne une surface très dynamique mais également très confortable, limitant les risques de traumatisme.

La décision de la Fédération internationale de gymnastique de remplacer en 2001 le cheval de saut par la table de saut visait également à mieux protéger les athlètes. À cette date, 35 % de toutes les blessures enregistrées en gymnastique artistique se produisaient sur cet engin. En outre, l'introduction par certains athlètes des sauts arrière à partir de la rondade a entraîné des accidents malheureusement mortels. L'agrès a donc été complètement transformé. Il se présente en un corps de table légèrement courbé, monté sur un support long de 120 cm (contre 165 cm pour l'ancien cheval) et large de 95 cm (contre 55 cm précédemment). Sa surface large et plate réduit les risques de glissades et de chutes. En outre, les tables de saut sont conçues avec des matériaux qui absorbent mieux les chocs, réduisant ainsi l'impact sur les articulations des gymnastes. La surface stable et large des tables de saut permet aux gymnastes d'exécuter des sauts plus complexes et plus spectaculaires, améliorant ainsi leur performance globale tout autant que l'intérêt du public.

Le remplacement des pistes cendrées d'athlétisme par des pistes synthétiques à la fois souples et antidérapantes a eu un impact important sur les performances, mais également sur la prévention des blessures des athlètes.

Les terrains de football ou de rugby ont fait l'objet d'importantes innovations pour renforcer leur résistance et apporter plus de confort aux joueurs. Ainsi, la marque française Natural Grass a développé une technologie (AirFibr) qui consiste à faire pousser une pelouse 100 % naturelle sur un substrat composé de sable, de liège et de fibres synthétiques. La surface de jeu est homogène et reste plane et stable quelles que soient les conditions climatiques. Le terrain est, par ailleurs, résistant au cisaillement. Enfin, il optimise l'amortissement et la restitution d'énergie, permettant de générer de plus faibles charges articulaires au niveau des membres inférieurs que sur des surfaces comparables.

d) Des équipements conçus pour assurer un certain confort aux sportifs

La recherche et l'innovation sur les matériaux portent sur leur adaptation aux conditions climatiques et l'amélioration du confort des sportifs.

C'est le cas des vêtements thermorégulateurs qui aident à maintenir une température corporelle optimale ou encore des membranes imper-respirantes qui protègent de la pluie et favorisent l'évacuation de l'humidité : ces équipements ne vont pas mener un athlète à la victoire mais leur absence peut lui être préjudiciable.

Les chaussures jouent également un rôle majeur dans le confort des athlètes, notamment au rugby et ont un impact direct sur la performance. Elles offrent un soutien à la cheville pour éviter les entorses, ce qui est crucial dans un sport avec autant de contacts et de changements de direction rapides. L'amorti de la semelle permet de réduire l'impact sur les articulations lors des courses et des sauts. Des chaussures bien ajustées réduisent le risque d'ampoules et d'inconfort pendant le jeu, tandis que des matériaux légers et respirants permettent de garder les pieds au sec et à l'aise, ce qui est important dans le cadre de matchs longs et intenses. Elles doivent également être fabriquées avec des matériaux résistants pour supporter les rigueurs du jeu.

Les actions engagées par le club de rugby Racing 92 ont particulièrement attiré l'attention du rapporteur. Une première sélection est réalisée en testant l'ensemble des chaussures proposées aux joueurs sur un robot de l'Ensam9(*). Leur résistance à des comportements extrêmes est analysée et les modèles inadaptés sont éliminés.

Le Racing 92 a également développé un partenariat avec l'équipementier de semelles Sidas World Podiatech qui finance et met à disposition du club des matériaux qui ne sont pas encore sur le marché pour proposer de nouveaux choix de semelles. Les semelles sont d'abord testées sur le robot, pour en vérifier les paramètres mécaniques, puis elles sont proposées aux joueurs. Une étude clinique de six mois vérifie que les résultats sont concluants à partir de critères objectifs.

Par ailleurs, un podologue est employé par le Racing 92 pour optimiser le chaussage des joueurs. Selon le morphotype du joueur, la forme de son pied, sa posture, sa signature biomécanique, mais également en fonction de ses gestes, le podologue lui recommande un modèle de chaussure. Puis, en fonction de l'historique de pathologie du joueur, la chaussure sera légèrement déformée pour l'adapter au pied de ce dernier ; le contrefort peut même être refait et plusieurs jeux de semelles seront réalisés en fonction de la nature du terrain sur lequel évolue le joueur. Les joueurs amènent régulièrement leurs nouveaux modèles pour les faire adapter. Les chaussures peuvent être thermosoudées, chauffées, les pressions peuvent être adaptées.

Pour réaliser ses interventions auprès des joueurs, le podologue dispose d'un scan 3D avec une précision au dixième de millimètre de l'analyse morphologique du pied.

Il y a donc une approche très personnalisée du chaussage.

2. L'importance de la caractérisation des matériaux et du réglage des matériels

La compréhension des propriétés des matériaux (comme la résistance, le poids, la flexibilité, la durabilité) joue un rôle crucial dans l'amélioration de la performance des sportifs de haut niveau en permettant de développer des équipements plus efficaces, plus sûrs et mieux adaptés aux besoins spécifiques des athlètes, comme en témoignent les exemples suivants.

a) La caractérisation des revêtements des raquettes de tennis de table

Une raquette de tennis de table est constituée par un assemblage de bois, de mousse et d'élastomère. Actuellement, 1 647 raquettes différentes sont homologuées par la Fédération internationale de tennis de table qui impose deux contraintes : des revêtements uniformes et une épaisseur maximale de 4 mm de chaque côté de la raquette.

Les pongistes français, qui fabriquent souvent eux-mêmes leurs raquettes, ont exprimé le besoin d'un appui scientifique afin d'orienter leur choix parmi la multitude de revêtements disponibles pour leurs raquettes, un choix aujourd'hui empirique.

Dans ce but, une thèse10(*) a été financée par le groupement de recherche Sports et activités physiques afin d'identifier les caractéristiques pertinentes d'un revêtement et de comprendre comment elles influencent l'aptitude de la raquette à donner de la vitesse et de l'effet à la balle. Elle a abouti aux résultats suivants :

- plus la mousse est épaisse, plus la vitesse de rotation de la balle peut être élevée ;

- pour améliorer la performance de la raquette en termes de vitesse, il faut privilégier un matériau rigide ;

- pour améliorer la rotation, il faut un matériau plutôt souple, gardant une cohésion spatiale, avec un faible écrasement de la balle, donc une balle plutôt rigide.

b) La caractérisation et le réglage du matériel pour les épreuves d'IQfoil et de Kitefoil

Les épreuves d'IQfoil11(*) et de Kitefoil12(*) ont fait leur entrée dans la discipline voile pour la première fois aux jeux Olympiques de Paris. Dans le cas du IQfoil, le matériel est imposé et fourni par un seul constructeur. Dans le cas du Kitefoil, le matériel est également imposé, mais les athlètes ont le choix du constructeur. A priori, le matériel est très homogène. Pourtant, il existe de petites variations dans la fabrication et les sportifs sont capables d'analyser finement le comportement de leur embarcation et de distinguer le matériel le plus performant. Le projet de recherche « Du carbone à l'or »13(*) a analysé ces ressentis, donné aux sportifs plus d'éléments objectifs pour renforcer la finesse de leur analyse et les a aidés à atteindre une vitesse optimale à travers leurs réglages et leurs décisions sur l'eau.

La compréhension du fonctionnement du matériel et la recherche des optimums pour guider les sportifs dans le choix de leurs réglages se sont déroulées en plusieurs étapes.

La première phase a consisté à observer ce qui se passe pendant la navigation et à s'intéresser aux sensations et perceptions des athlètes dont les commentaires étaient enregistrés au fil de la navigation. Parallèlement, des mesures physiques étaient recueillies (vitesse, angle de gîte, etc.). Des séances « d'autoconfrontation augmentée » ont ensuite été réalisées pendant lesquelles les commentaires des athlètes sur les moments clés enregistrés au fil de la navigation étaient synchronisés avec des mesures physiques. L'objectif était de déterminer si les moments cruciaux perçus par les athlètes étaient associés à des paramètres physiques particuliers afin d'aider chaque athlète à choisir les matériels les plus appropriés et à retrouver plus rapidement en compétition des réglages et des techniques qui optimisent ses performances.

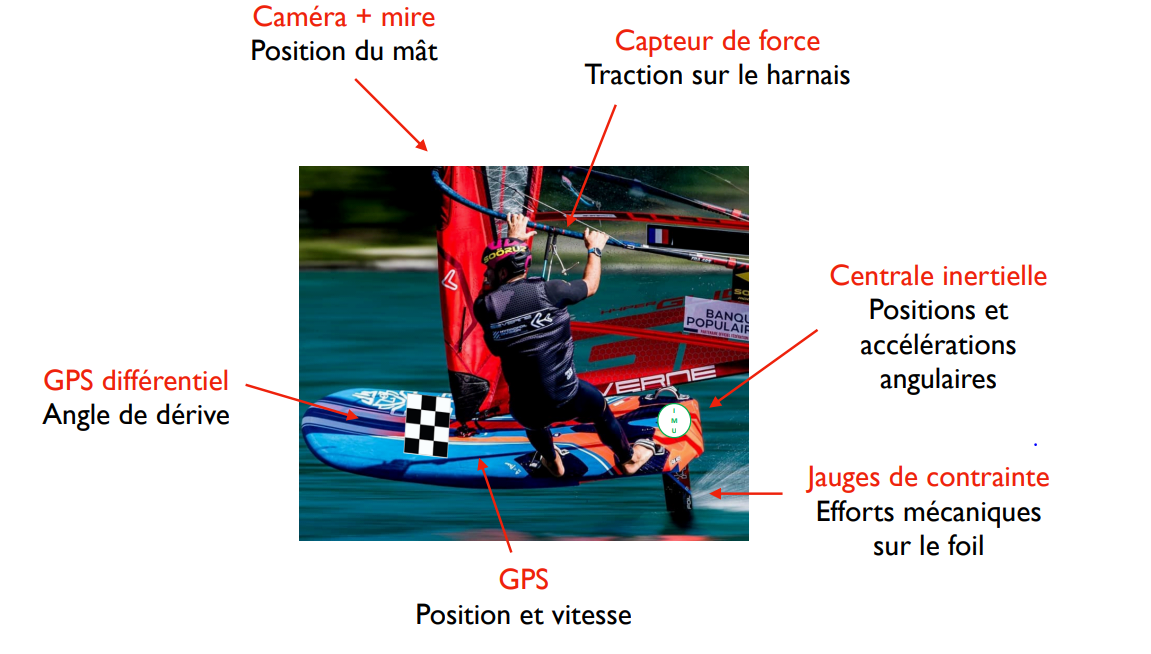

Le recueil en grande quantité de données pendant la navigation avec les athlètes a exigé le développement et l'intégration sur les planches d'IQfoil et de Kitefoil d'instrumentations spécifiques : des GPS différentiels extrêmement précis pour calculer les angles de la planche par rapport à sa position sur la Terre, des capteurs de force pour mesurer les forces exercées par l'athlète, des capteurs de force sur le foil, des centrales inertielles, des caméras, etc.

Mesures physiques : planches IQFOIL

Source : Du carbone à l'or

Les mesures effectuées en navigation ont dû être complétées par des mesures en soufflerie afin de quantifier certains paramètres impossibles à mesurer dans l'eau tels que la traînée aérodynamique de l'athlète et ses variations en fonction des positions des jambes et des bras et des modifications des tenues vestimentaires.

Enfin, une modélisation physique a été réalisée en retenant les forces essentielles : le poids, la traction exercée par la voile et les forces de portance générées par le foil immergé. L'objectif était, en utilisant les équations de la mécanique, de rechercher les valeurs des paramètres (angles de gîte, position du centre de gravité, poids de l'athlète...) qui maximisent la vitesse pour des conditions extérieures données (vitesse et direction du vent).

c) L'optimisation du fauteuil tennis en fonction des surfaces de jeu

À l'occasion des jeux Paralympiques de 2024, une thèse Cifre a été consacrée à l'optimisation du choix et des réglages des fauteuils utilisés sur la terre battue14(*).

Pour améliorer la mobilité des joueurs et réduire l'effort nécessaire pour se déplacer, l'interaction entre les pneumatiques et les roulettes avec la surface de jeu a été analysée. En effet, ce contact crée une résistance au roulement qui entraîne une perte d'énergie et peut diminuer la capacité de l'athlète à se déplacer. Selon une étude antérieure, la résistance au roulement sur la terre battue est 1,5 fois supérieure à celle des terrains durs.

Afin de trouver la meilleure combinaison de roues et de roulettes, plusieurs combinaisons ont été testées en utilisant des « chariots de décélération », conçus spécialement pour l'expérience. Ils ont permis d'analyser plusieurs paramètres des grandes roues (le carrossage, la pression et le type de pneumatique) et des roulettes (diamètre, dureté, matériau et profil). Grâce à des centrales inertielles fixées sur les chariots, leur vitesse linéaire ainsi que le taux de décélération ont été calculés. La multiplication de ce taux par la masse du système a permis de déterminer la force de résistance au mouvement. Une force plus faible indiquait une configuration plus performante, avec moins de résistance.

Les résultats ont montré que le type de pneumatique et sa pression sont des éléments essentiels pour choisir la meilleure configuration. Toutes choses égales par ailleurs (masse, carrossage, pneumatiques identiques), une pression optimale permet de réduire la résistance de 1,42 fois par rapport à une pression moins adaptée. Les caractéristiques des roulettes se sont également révélées importantes. Ainsi, l'utilisation de la roulette la plus performante permet de réduire les frottements de 1,8 fois par rapport à la roulette la moins performante.

3. Des équipements sur mesure pour les parasportifs

Plus le niveau d'exigence sportive est élevé, plus les athlètes ont tendance à privilégier un matériel personnalisé, qui répond à leurs spécificités et permet d'améliorer leur performance, qu'ils aient ou non un handicap.

Néanmoins, la conception d'équipements sur mesure pour les parasportifs dépasse la recherche de la seule performance. Elle vise l'adaptation desdits équipements aux besoins spécifiques des athlètes et permet de compenser leurs limitations physiques en fonction des disciplines. En outre, un équipement bien adapté est essentiel pour le confort et la sécurité des para-athlètes.

a) La nécessité de prendre en compte les besoins spécifiques des para-athlètes

Les équipements des parasportifs doivent souvent être réalisés sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque athlète, en tenant compte de leurs particularités physiques, de leur morphologie, de l'antécédent des blessures ainsi que des exigences de leur sport. Par exemple, il est nécessaire d'adapter l'ergonomie des poignées d'escrime à chaque athlète pour faciliter la prise de poignée, la stabilité et les appuis. De même, les palettes permettant aux escrimeurs de poser leurs pieds sont souvent réalisées sur mesure car les palettes standards ne sont pas adaptées.

Lorsque la discipline sportive implique l'utilisation d'un fauteuil, une multitude de paramètres vont être ajustés en fonction de la morphologie de l'athlète et de son positionnement dans le fauteuil : la largeur et la profondeur de l'assise, la hauteur du dossier, le carrossage (angle des roues par rapport à la verticale), la taille des roues, l'avancée de l'assise, etc.

La configuration optimale repose sur un compromis entre les capacités de l'athlète, les exigences de sa discipline et les contraintes relatives au matériel. Ainsi, les athlètes paraplégiques sans capacité abdominale vont privilégier une assise inclinée qui relèvera leurs genoux et leur offrira une meilleure stabilité. Toutefois, cette position entraîne une pression plus forte sur les ischio-fessiers et peut provoquer des escarres. Le réglage retenu devra donc trouver un équilibre entre l'amélioration des performances du sportif et la prévention des blessures.

Les évolutions proposées aux athlètes varient selon leur discipline. Pour les sports dynamiques, les fauteuils sont équipés de centrales inertielles permettant de quantifier le déplacement et la cinétique de propulsion sur des tests standardisés évaluant la capacité à sprinter ou la maniabilité.

Ces capteurs permettent d'enrichir l'analyse des performances et des capacités de l'athlète en mesurant la cadence de la propulsion, la vitesse et l'accélération. Ces tests en situation de pratique, avec les fauteuils utilisés en compétition, offrent la possibilité de mesurer les effets de nouveaux réglages ou d'un nouveau fauteuil afin de valider ou non les choix15(*).

La fabrication des prothèses en lame de carbone est également réalisée sur mesure. La conception de la lame est cruciale. Elle doit être adaptée au poids du sportif, à ses capacités physiques et aux spécificités de la discipline. Ainsi, les lames de carbone utilisées pour le sprint vont privilégier la rigidité et la restitution d'énergie pour optimiser la vitesse et la propulsion, alors que les lames de carbone de demi-fond sont conçues pour l'endurance et le confort et vont donc favoriser la souplesse et l'amorti. L'emboîture qui reçoit le moignon doit être parfaitement alignée et ajustée pour éviter les frottements et les blessures. Des essais et des réglages sont effectués avec les sportifs pour s'assurer que la lame est confortable et performante.

b) La spécialisation des fauteuils pour répondre aux contraintes des disciplines sportives

Aux jeux Paralympiques de Paris, 12 disciplines sur 22 exigeaient l'utilisation de fauteuils roulants manuels. Pour autant, les spécificités des disciplines conduisent à développer des fauteuils particuliers qui privilégient des qualités différentes.

Ainsi, les fauteuils pour les épreuves d'athlétisme vont rechercher une faible résistance au roulement (cf. supra) pour augmenter la vitesse de déplacement.

Pour les sports de précision (tir à l'arc, tir au fusil) comme pour les épreuves de lancer (poids ou disque) et d'escrime, la stabilité du fauteuil va être privilégiée. Dans ces disciplines, la stabilité est d'une telle importance qu'elle requiert une fixation au sol du fauteuil roulant.

En revanche, une bonne maniabilité sera recherchée pour le rugby fauteuil, le basket fauteuil et le tennis fauteuil. Les études biomécaniques et la perception des sportifs démontrent une corrélation entre l'angle de carrossage et la capacité à pivoter rapidement. L'évolution du matériel tend à favoriser des angles de carrossage de plus en plus importants. Il y a une trentaine d'années, l'angle de carrossage utilisé par les basketteurs ne dépassait pas 12°. Aujourd'hui, la quasi-totalité des sportifs choisit des angles de carrossage compris entre 15° et 24°. La conséquence directe de ce réglage est une augmentation de la largeur du fauteuil.

* 2 Limite inférieure instaurée par l'Union cycliste internationale en 2000 pour garantir un équilibre entre la recherche d'une légèreté optimale et la durabilité nécessaire pour résister à l'intensité des courses professionnelles.

* 3 Jean-Baptiste Delame, « Le poids des vélos du Tour de France », Lokkirent, 3 décembre 2024, https://www.lokki.rent/media/poids-velo-tdf

* 4 Appendices en forme d'ailes.

* 5 Le catamaran Nacra 17 a été sélectionné comme support officiel olympique en 2016 à Rio. Toutefois, ce n'est qu'aux jeux Olympiques de Tokyo en 2020 qu'il est passé de dérives courbes à des foils en C et des safrans avec des plans porteurs, devenant ainsi un bateau entièrement volant.

* 6 Marc Fermigier, « Voler sur l'eau : la révolution des foils », Pour la science, n° 560, 16 mai 2024.

* 7 IMOCA signifie International Monohull Open Class Association. Cette association a donné son nom à la catégorie de bateau qu'elle gère, à savoir le bateau monocoque de 60 pieds.

* 8 Arnaud Faupin, « Jeux Paralympiques : pourquoi les fauteuils sont-ils si différents selon les compétitions ? », The Conversation, 27 août 2024.

* 9 École nationale supérieure d'arts et métiers.

* 10 Théophile Rémond, Physique du rebond : application à la balle de tennis de table. Mécanique des matériaux, École normale supérieure de Lyon-ENS Lyon, 2023.

* 11 Planche à voile sur foil.

* 12 Sport de glisse nautique où la planche de surf équipée d'un foil et le surfeur sont entraînés par l'action du vent sur un cerf-volant.

* 13 Projet de recherche financé dans le cadre du programme prioritaire de recherche Sport de très haute performance (voir infra II. C. 1.).

* 14 Mathieu Deves, Tennis fauteuil : comment la science améliore les performances, The Conversation, 20 août 2024. La thèse, encadrée par Arnaud Faupin, Christophe Sauret et Arnaud Hays, a débuté en 2023 et devrait s'achever en 2026.

* 15 Nicolas Forstmann, Julien Schipman, Bryan Le Toquin et Jean-François Toussaint, « Paraperf - optimisation de la performance paralympique : de l'identification à l'obtention de la médaille », Réflexions Sport # 32, novembre 2024.