B. LA SCIENCE ET LES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA DÉTECTION DES HAUTS POTENTIELS

1. Les effets indésirables d'une sélection reposant exclusivement sur l'âge chronologique

Une revue de littérature16(*) portant sur 189 études ayant concerné 61 344 athlètes de 35 disciplines différentes a montré que sur 38 383 sportifs juniors de haut niveau, 89,2% d'entre eux ne l'étaient plus dans la catégorie adultes de haut niveau.

Lors de son audition17(*), Julien Piscione, responsable du département Accompagnement à la performance à la Fédération française de rugby, a fait remarquer que seuls 29 % des joueurs actuels en équipe de France avaient suivi le parcours classique dans les académies de rugby à partir de 15 ans.

· L'âge relatif

L'âge relatif fait référence au mois de naissance pour des individus d'un même groupe d'âge. Un enfant né en janvier a presque un an de plus qu'un enfant né en décembre de la même année. L'un des biais de sélection consiste à se focaliser sur l'âge relatif des joueurs au moment de leur sélection, ce qui conduit à privilégier les jeunes nés en début d'année. Au rugby, il a été constaté que parmi les jeunes âgés de 15-16 ans qui intègrent l'U16, 40 % sont nés au premier trimestre et 10 % au dernier trimestre. Au lieu de procéder à la détection de potentiels, les entraîneurs favorisent les individus relativement plus âgés et donc physiquement plus matures par rapport aux sportifs plus jeunes. Ce constat est largement étayé et démontré par la littérature scientifique dans tous les sports et ce indépendamment du sexe18(*).

Afin de pallier le biais lié à l'âge relatif, l'équipe de l'institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport de l'Insep calcule des coefficients de calibrage à partir d'une régression linéaire entre la distribution des performances et les mois de naissance permettant de rééquilibrer les performances en fonction des sports, du sexe et de l'effet de l'âge relatif. Cette méthode permet un premier rééquilibrage qui doit cependant être complété par la prise en compte de l'âge biologique.

· L'âge biologique

Contrairement à l'âge chronologique représenté par le nombre d'années depuis la naissance, l'âge biologique est lié au processus d'évolution qualitative des cellules, des organes et des systèmes biologiques vers un fonctionnement adulte. Cette maturation fait apparaître de grandes différences entre les jeunes relevant d'une même catégorie d'âge mais présentant des âges biologiques différents19(*). Il existe en effet une relation graduelle entre les performances et les niveaux estimés des sportifs d'une part et leur état de maturité d'autre part. Il convient donc de pondérer les performances avec des coefficients correctifs en lien avec l'âge biologique.

En 2024, la Fédération française de ski a pris en compte l'âge biologique dans un classement de performance. Elle a constaté qu'après pondération, un jeune skieur classé 31e au classement général se retrouvait premier dans sa catégorie. Ce genre d'information peut avoir un impact majeur pour la stimulation et la poursuite de la pratique sportive notamment à 14 ans, âge charnière auquel certains jeunes décrochent du sport.

· L'âge d'entraînement

L'âge d'entraînement correspond au temps cumulé d'entraînement dans une discipline donnée. La méconnaissance de l'historique de pratique et d'entraînement du sportif conduit régulièrement à sélectionner dans les catégories jeunes ceux qui comptent le plus grand nombre d'heures de pratique. L'entraînement est une condition nécessaire pour atteindre un haut niveau dans un sport donné mais elle n'est pas suffisante. De même, une pratique précoce et spécifique améliore les performances à court terme mais ne permet pas de garantir le succès sportif à l'âge adulte.

Dans certains cas, la spécialisation précoce peut devenir un obstacle à une carrière de haut niveau20(*), pouvant engendrer blessures de surutilisation, burnout et abandon de la pratique sportive.

Pour favoriser l'apprentissage des habiletés complexes et spécifiques d'un sport, il est important de s'appuyer sur une base motrice large. Celle-ci favorisera la capacité d'apprentissage moteur sur le long terme. Lorsqu'un enfant est spécialisé très tôt dans un seul sport, le conduisant à acquérir une motricité très spécifique au détriment de son développement global, il risque d'être confronté à une barrière de compétences qui rendra l'accession aux stades supérieurs plus difficile.

Idéalement, les habiletés motrices de base doivent être développées le plus largement possible entre 3 et 8 ans21(*).

Le risque de spécialisation précoce est de perturber cette période critique avec des apprentissages moteurs trop spécifiques. Les études qui se sont intéressées aux parcours d'athlètes d'élite montrent qu'un grand nombre d'athlètes de haut niveau ont expérimenté plusieurs activités sportives durant l'enfance avant de se spécialiser.

Une spécialisation précoce est par ailleurs souvent associée à une augmentation des risques de blessures. La plupart des blessures observées chez les jeunes athlètes concernent la structure des tissus (os, muscles, tendons) et sont liées à la répétition intensive de mouvements spécifiques.

Une étude récente22(*) a montré une plus grande chance d'être médaillé dès lors qu'environ 1 400 à 2 100 heures d'entraînement dans le sport principal sont atteintes entre 19 et 21 ans, combinées approximativement à 730 à 1 020 heures d'entraînement dans d'autres sports avant 14 ans. Cela remet donc en question l'idée, aberrante selon les spécialistes, mais encore trop répandue, de la nécessité de cumuler 10 000 heures de pratique pour atteindre un « soi-disant haut niveau ».

2. L'élaboration de couloirs de performance

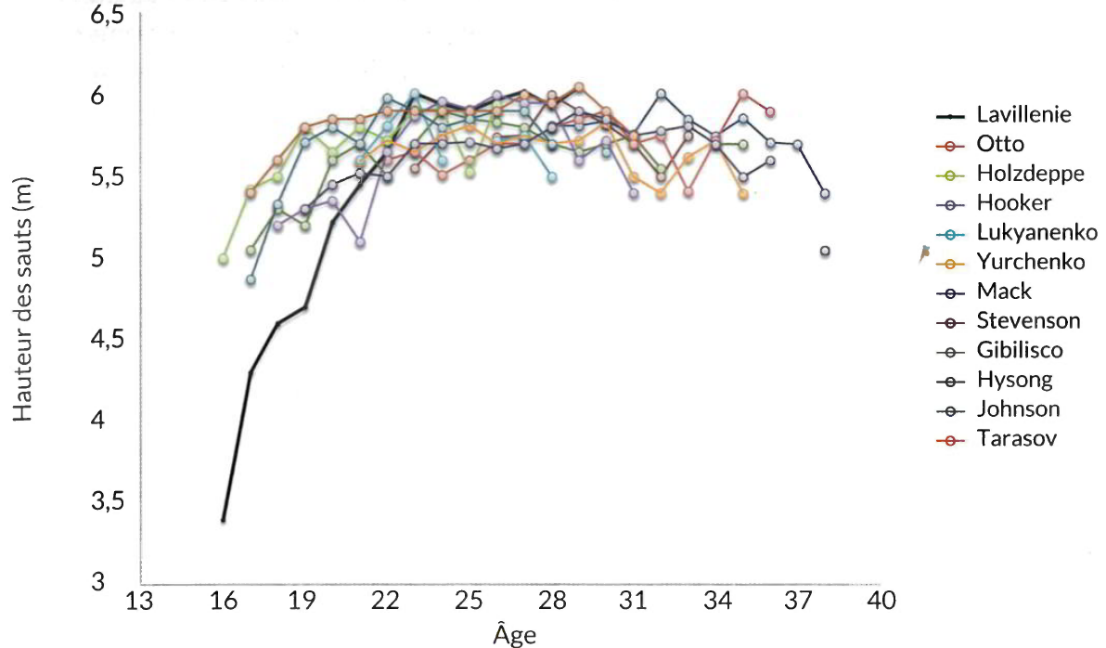

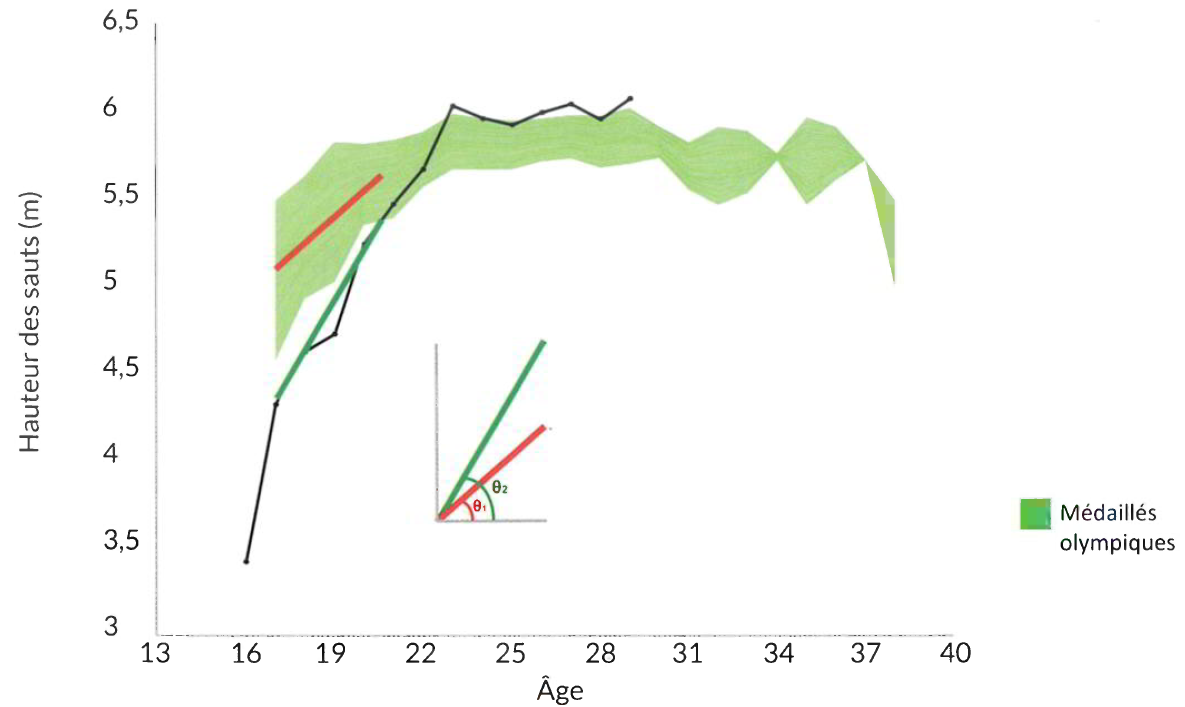

Les performances brutes dans les catégories jeunes ne semblent donc pas forcément pertinentes et les études scientifiques insistent sur la nécessité de s'intéresser aux cinétiques de progrès. C'est la raison pour laquelle la détection des potentiels passe désormais par l'élaboration pour chaque sportif d'une trajectoire de performances qui représente graphiquement ses performances en fonction de son âge et permet d'observer les cinétiques de progression.

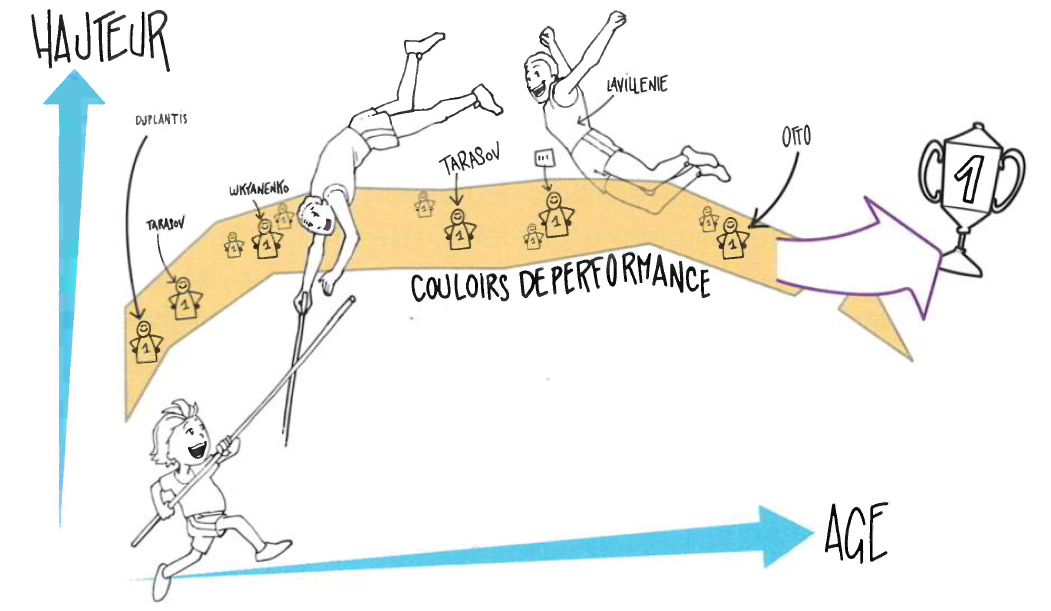

Par ailleurs, un « couloir de performance » est associé à la trajectoire personnelle de l'athlète, qui représente les chemins de progression par lesquels sont passés les meilleurs athlètes de la discipline. La présence de la courbe de progression individuelle dans le couloir de performance globale permet de visualiser le niveau de performance du sportif et de le situer par rapport aux meilleures performances mondiales.

Cinétiques de progression d'athlètes au regard des tendances évolutives des meilleurs athlètes déjà médaillés

|

Performance maximale par âge au saut à la perche de 12 médaillés olympiques (2000-2012) |

|

Performance maximale de Renaud Lavillenie (ligne noire) et des parcours olympiques (aire verte) |

Source : Adrien Sedeaud, Florian Rousseau, Gagner avec les données : comment les mettre au service du sport de haut niveau, Insep, 2024

Illustration des couloirs de performance

Source : Adrien Sedeaud, Florian Rousseau, Gagner avec les données : comment les mettre au service du sport de haut niveau, Insep, 2024 ; dessin réalisé par Yann Chapus

À l'instar d'autres fédérations, la Fédération française de badminton s'est approprié cet outil de détection des potentiels. Depuis 2009, elle analyse toutes les données de classement de tous les joueurs mondiaux, en particulier tous les joueurs faisant partie du top 70 sont intégrés dans ce couloir de performance. Cet outil permet d'accompagner les athlètes faisant l'objet d'un fort potentiel pour leur proposer un suivi personnalisé sans attendre qu'ils fassent partie du top 10.

3. La plus-value des experts de terrain

En dépit des outils présentés, l'identification de potentiels reste complexe. La réalisation de tests de performance chez les jeunes n'est pas forcément efficace dans la mesure où ils ne permettent pas de tenir compte de la nature complexe, dynamique et parfois récursive du processus de développement.

Des études ont montré l'intérêt d'approches plus holistiques, s'intéressant aux facteurs physiques et techniques, mais également aux caractéristiques psychologiques, cognitives et sociologiques des jeunes sportifs. Ainsi, le lieu de naissance, le soutien de l'écosystème familial ou des entraîneurs, l'historique des blessures sont autant d'informations qui permettent d'évaluer le futur sportif de haut niveau. L'évaluation des potentiels passe donc par le recueil et le traitement d'une quantité toujours plus grande de données.

Pour autant, le rôle de l'entraîneur reste indispensable, comme l'a montré une étude récente23(*) qui a analysé l'impact de l'association de tests moteurs et psychologiques à « l'oeil du maquignon » que représente l'entraîneur.

En s'appuyant sur des batteries de tests moteurs et psychologiques, pondérés par la maturation mais également par la pratique et l'historique de l'entraînement, le soutien familial et l'estimation des entraîneurs (possibilité de devenir professionnel estimée sur une échelle de 0 à 100), une équipe de chercheurs suisses a tenté de prédire quels joueurs allaient devenir professionnels ou pas au regard de l'ensemble de ces éléments. Les performances motrices seules ainsi que le croisement des batteries multidimensionnelles prédisaient moins bien la réussite future que la mesure des coachs.

L'intérêt de ces analyses est de montrer que le meilleur modèle pour estimer les chances futures d'un jeune sportif est celui croisant l'estimation des entraîneurs avec toutes les autres données. Il est donc essentiel non seulement d'appliquer les bons modèles aux batteries de tests envisageant la maturité sportive mais également d'incorporer des données subjectives de praticiens afin d'enrichir l'approche.

L'étude des performances sous le prisme recalibré des âges relatifs, biologiques et d'entraînement devrait conduire les entraîneurs comme les responsables des filières de détection à modéliser des trajectoires individuelles de progression. L'aspect individuel des parcours de vie, enrichis de multiples indicateurs physiologiques, biomécaniques, sociologiques, psychologiques, familiaux ou encore environnementaux, permet d'estimer les hauts potentiels sportifs. Pour autant, aucun outil national n'existe, qui pourrait être mis à la disposition des fédérations françaises. Leur intérêt dépasse largement la sphère du haut niveau et ils mériteraient d'être développés en direction de tous les enfants pour mesurer leur capital santé, leur capital sportif et leur capital de progression.

À la rentrée 2025, le Gouvernement a mis en place une évaluation des aptitudes physiques des élèves de 6e à l'aide de trois tests standardisés : un test d'endurance, un test de force musculaire et un test de vitesse. Les élèves sont évalués entre trois niveaux d'aptitude pour chaque épreuve : « à besoins », « fragile » ou « satisfaisant »24(*). Cette évaluation devrait permettre d'adapter les enseignements aux besoins identifiés. Cette initiative doit être saluée et mériterait d'être généralisée aux enfants entrant à la maternelle, au CP et au lycée. Mesurer l'aptitude physique à différents stades du développement de l'enfant permettrait de dresser un portrait global et de tracer une trajectoire continue de l'enfance à l'âge adulte, plutôt que de se limiter à une vision ponctuelle au moment de l'entrée au collège. Sans cette approche élargie, il paraît difficile d'intégrer les notions de trajectoire et de parcours défendues précédemment. À l'instar du carnet de santé, un carnet d'activité physique devrait être institué pour tous les enfants afin de suivre leur appropriation de la littératie physique25(*).

* 16 Güllich et al., « Quantifying the extent to which successful juniors and successful seniors are two disparate populations: A systematic review and synthesis of findings », Sports Medecine, 53(6), 2023.

* 17 Audition du 16 janvier 2024.

* 18 S. Cobley, J. Baker, N. Wattie, et J. McKenna, « Annual age-grouping and athlete development: a meta-analytical review of relative age effects in sport », Sports Medicine, vol. 39, n° 3, 2009, ou encore K. L. Smith, P. L. Weir, K. Till, M. Romann, et S. Cobley, « Relative Age Effects Across and Within Female Sport Contexts: A Systematic Review and Meta-Analysis », Sports Medicine, vol. 48, n° 6, June 2018.

* 19 Sedeaud et al., « Talent identification: Time to move forward on estimation on potentials? Proposed explanations and promising methods », Sports Medicine, January 15, 2025.

* 20 Boris Jidovtseff, « Spécialisation sportive précoce : quels risques sur le développement et sur la santé ? », Ortho-rhumato, Volume 14, n° 2, 2016.

* 21 Certains sports exigent néanmoins une spécialisation précoce, principalement les disciplines artistiques et acrobatiques comme la gymnastique, la danse ou encore le patinage artistique. En gymnastique, pour atteindre un haut niveau, les premiers contacts avec la discipline se font entre 4 et 8 ans. L'entraînement s'intensifie d'année en année et à partir de 11-12 ans, les gymnastes de haut niveau y consacrent la totalité de leur temps de loisir.

* 22 Bart et al., « The path to international medals: A supervised machine learning approach to explore the impact of coach-led sport-specific and non-specific practice », PLOS One, September 2020.

* 23 Sieghartsleitner et al., « Science or Coaches' eyes? Both! Beneficial Collaboration of Multidimensional Measurements and Coach Assessments for Efficient Talent Selection in Elite Youth Football », Journal of Sports Science and Medicine, 18, 2019.

* 24 Tout en se félicitant de cette initiative, votre rapporteur s'étonne qu'un quatrième critère plus positif n'ait pas été introduit, qui aurait valorisé les enfants les plus aptes physiquement.

* 25 Cf. IV. D. 2. La littératie physique est définie comme « la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permet de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique durant toute sa vie ».