D. DES AVANCÉES TRÈS SIGNIFICATIVES

1. Des coopérations fortes entre le monde scientifique et le monde sportif

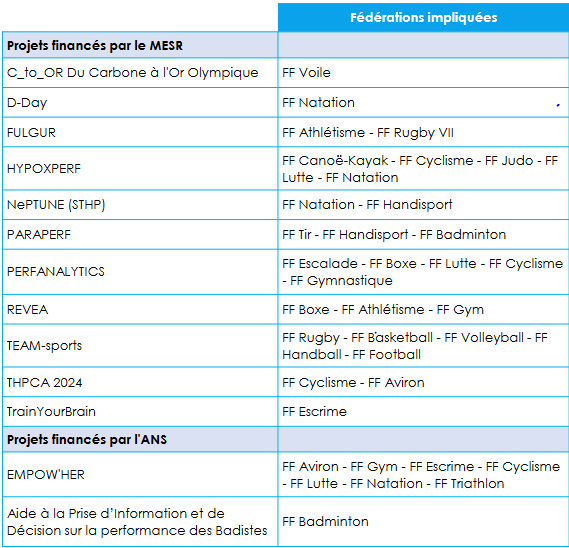

Le programme prioritaire de recherche Sport haute performance a mobilisé de nombreuses fédérations autour de projets innovants visant à soutenir les athlètes et leurs entraîneurs dans leur quête d'excellence. Parmi les 36 fédérations olympiques et paralympiques, 21 ont participé individuellement ou collectivement à au moins un projet de recherche (59 % des fédérations). Cette implication illustre la volonté des fédérations d'exploiter un levier jusque-là sous-utilisé.

Certaines fédérations comme celles du cyclisme et de la natation se sont particulièrement démarquées par leur engagement, participant chacune à quatre projets distincts. Ce niveau d'implication traduit la capacité de leurs instances dirigeantes à identifier et exploiter les opportunités offertes par le PPR pour renforcer les performances dans la discipline concernée.

Selon une enquête réalisée en 2024120(*), une majorité de fédérations, qu'elles soient olympiques ou paralympiques, a reconnu la plus-value des projets de recherche dans l'amélioration de la performance sportive : 63 % des fédérations olympiques et 75 % des fédérations paralympiques estiment que ces programmes ont eu un impact positif sur la performance de leurs athlètes. Elles se montrent satisfaites de l'accompagnement offert par l'ANS dans le cadre de ces programmes : 29 % des fédérations olympiques se disent « très satisfaites » de cet accompagnement, et 71 % l'évaluent comme « satisfaisant » (100 % pour les fédérations paralympiques).

Du côté des coachs, 55 % des répondants estiment que le programme a pu contribuer à améliorer la performance, et 35 % soulignent une réelle plus-value. 90 % des entraîneurs ayant répondu estiment que le programme de recherche a eu un apport positif sur la performance des athlètes.

Liste des programmes de recherche et des fédérations concernées par chaque programme

Source : Données ANS et MESR, 2024

Au-delà de l'enjeu important que représentaient les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le PPR a également permis de structurer un écosystème durable de recherche au service du sport. En faisant dialoguer universités, organismes de recherche, grandes écoles et fédérations, il a permis de créer un environnement au service des besoins concrets du haut niveau, de la performance et de l'innovation.

Les auditions menées dans le cadre de la présente étude ont mis en évidence la création de liens forts entre la communauté scientifique et la communauté sportive. La convention signée, dans le cadre du programme Sciences2024 entre Centrale Lyon et la Fédération française de tennis de table pour développer des outils de collecte de données et d'analyse tactique des matchs en est un bon exemple.

Cette coopération s'est avérée particulièrement fructueuse et a abouti à la participation d'Aymeric Erades, doctorant de Centrale Lyon et du laboratoire Liris121(*) du CNRS, aux jeux Olympiques de 2024 aux côtés de l'équipe de France de tennis de table. Cette aventure s'est inscrite dans une coopération de longue date entre cette grande école et la direction technique nationale du tennis de table.

Quelques critiques ont néanmoins été adressées au PPR qui devront être prises en compte dans la perspective d'un nouveau programme de financement de la recherche dans le sport de haut niveau.

D'abord, seuls des projets de grande ampleur se développant sur une durée pouvant aller jusqu'à 40 mois et associant plusieurs laboratoires de recherche et une ou plusieurs fédérations sportives ont été financés. Le montant d'aide minimum était de 750 000 euros et le coût complet des projets devait être au minimum trois fois le montant de l'aide demandée. Or, l'accompagnement scientifique à la performance peut requérir des délais plus rapides pour répondre à un besoin particulier.

Par ailleurs, le PPR n'a pas bénéficié aux disciplines des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver. Compte tenu de la suppression concomitante des appels à projets opérés par l'Insep, certaines fédérations comme celle du ski ont vu leurs crédits d'accompagnement scientifique fortement diminuer.

Enfin, les crédits consacrés au PPR ont été affectés exclusivement aux laboratoires de recherche alors que plusieurs fédérations se sont elles-mêmes impliquées dans les projets de recherche.

2. La montée en compétence des fédérations

· La mise en place d'un accompagnement scientifique à la performance

Le développement de la coopération entre la science et le monde sportif résulte en grande partie du fait que les fédérations sportives ont pris conscience que la science pouvait contribuer à l'amélioration des performances sportives. Les fédérations se sont donc organisées pour faire émerger une structure dédiée à l'accompagnement scientifique de la performance, comme en témoigne le processus suivi par la Fédération française de ski pour optimiser la recherche au service du ski de haut niveau et créer un pôle Développement, formation et suivi scientifique.

Le pôle Développement, formation et suivi scientifique de la Fédération française de ski : étapes de sa création et missions

1989 - JO d'hiver d'Albertville : création d'une cellule recherche

2001 - Création du conseil sportif et scientifique : émergence de projets de recherche à partir des problématiques formulées par les entraîneurs nationaux, multiplication de la production de documents scientifiques et techniques

2007 - Création du département sportif et scientifique ; ajout du secteur formation

2023 - Création du pôle Développement, formation et suivi scientifique auquel sont confiées cinq missions :

- la recherche scientifique : traiter les demandes d'information provenant des équipes de France, voire des centres interrégionaux d'entraînement et des formateurs ; orienter et suivre les travaux de recherche réalisés en collaboration avec des laboratoires extérieurs ;

- l'accompagnement scientifique : synthétiser l'information existante par le biais des revues de littérature scientifique puis traduire ces données en contenus exploitables par l'entraîneur et le formateur ; conseiller, en fonction de la demande, les entraîneurs sur le suivi d'entraînement ; suivre l'élaboration des directives techniques nationales dans l'ensemble des disciplines ;

- la formation : élaborer des méthodes et des outils pédagogiques permettant des progressions orientées soit vers le développement de la pratique, soit vers la performance, assurer l'encadrement des formations initiales et continues, bénévoles et professionnelles ; coordonner et harmoniser les contenus des formations initiales et continues et participer à l'élaboration de leur contenu ;

- la veille technologique : valider l'utilisation des nouvelles technologies dans le cadre du suivi d'entraînement ; conseiller les entraîneurs sur les modes d'utilisation ;

- le développement : mise en place des politiques publiques ; accompagnement des structures associatives.

Certaines fédérations attachent depuis plusieurs décennies une importance particulière à l'accompagnement scientifique à la performance. Ainsi, la Fédération française de rugby suit de manière attentive les avancées scientifiques et technologiques en matière sportive et a peu à peu étoffé son département d'accompagnement à la performance. Aujourd'hui, celui-ci comporte quatre pôles (Analyse performance, Préparation physique, Préparation mentale et accompagnement des staffs, Sciences du sport R&D), trois cellules (cellule Vidéo, cellule Nutrition & récupération, cellule Data) et emploie plus d'une trentaine de personnes sans compter les prestataires qui interviennent régulièrement.

D'autres fédérations, avec des budgets beaucoup plus modestes, ont récemment largement investi dans l'accompagnement scientifique de la performance. Ainsi, la Fédération française de badminton, sous l'impulsion de son directeur de la performance, s'est fortement impliquée pour développer l'usage des données dans la gestion des entraînements des athlètes et l'évaluation des potentiels.

Globalement, sous l'impulsion de l'Insep, les fédérations ainsi que les établissements nationaux, notamment les Creps, ont recruté des référents scientifiques facilitant le transfert des résultats de la recherche vers le « terrain » tout en collaborant, voire pilotant des projets de recherche appliquée.

Cette montée en compétence de l'écosystème du sport de performance s'est également appuyée sur de nouvelles formations mises en place par l'Insep et les établissements du réseau Grand Insep à destination des cadres actuels et futurs des fédérations sportives. D'une part, le master Entraînement et optimisation de la performance sportive (EOPS) créé en 2012 à l'Insep a pour objectif (exclusif depuis 2018) la formation des accompagnateurs scientifiques de la performance. D'autre part, de nombreux certificats spécifiques de compétences (CSS) sont mis en place annuellement pour former les cadres des fédérations et des établissements. À titre d'exemple, les CSS Entraînement sous stress environnementaux, Variabilité de la fréquence cardiaque, ou encore Analyse de la performance apportent de nombreuses connaissances scientifiques pouvant être intégrées dans les pratiques quotidiennes des athlètes.

Par ailleurs, le ministère des sports a lancé à l'Insep en 2018 le Réseau national d'accompagnement scientifique de la performance et de l'innovation (RNASPI), dont la mission consiste à aider les fédérations à former leurs référents scientifiques, à mutualiser les ressources et les savoir-faire, à rassembler et catalyser les échanges entre les acteurs sportifs et scientifiques et à diffuser les avancées scientifiques auprès des entraîneurs afin de les aider dans leurs pratiques.

Le RNASPI a joué un rôle important avec ses partenaires académiques (Inria, GDR-CNRS, CEA, Sciences 2024, C3D122(*), etc.) et sportifs (ANS, Insep, fédérations et établissements) pour catalyser les dynamiques en matière de recherche, d'accompagnement scientifique et d'innovation dans la perspective de Paris 2024, en servant d'intermédiaire entre les communautés du sport et de la recherche.

Le RNASPI a contribué à structurer et animer le réseau des accompagnateurs et intervenants scientifiques et technologiques en fédérations et établissements, notamment avec la mise en place systématique d'au moins un référent scientifique dans chaque structure. L'Agence nationale du sport a incité les fédérations à investir dans la dimension scientifique et technologique à travers le renforcement des ressources humaines allouées à la recherche et l'innovation (conventions d'objectifs et de performance annuelles, plans de transformation numérique, etc.).

En janvier 2018, cinq fédérations et deux établissements du réseau Grand Insep avaient au moins un référent scientifique. Désormais, les 38 fédérations et 28 établissements du réseau Grand Insep en disposent.

De plus, la moitié des référents scientifiques ont réalisé une thèse, ce qui facilite le développement de nombreuses collaborations avec des équipes de recherche académique en cohérence avec les besoins et les verrous scientifiques et technologiques rencontrés par les acteurs de la performance sportive.

Depuis les états généraux du sport en 2016 et la volonté de Thierry Braillard, alors secrétaire d'État chargé des sports, « d'être au rendez-vous de cette révolution technologique du sport de haut niveau », les politiques mises en place ont permis en quelques années de structurer la recherche dans le domaine de la haute performance et de l'accompagnement scientifique des fédérations, en favorisant la synergie entre les acteurs de la performance sportive, de la recherche et parfois aussi les acteurs privés. La communauté certes encore protéiforme des accompagnateurs et intervenants scientifiques et technologiques de la performance sportive constitue la réponse apportée par la France à la nécessaire collaboration entre les acteurs de la performance (entraîneurs, athlètes, staffs, DTN, etc.) et les acteurs de la recherche et de l'innovation (universités, organismes de recherche académique, entreprises allant des start-up aux grandes entreprises, etc.).

· La multiplication des conventions industrielles de formation pour la recherche (Cifre)

Le dispositif des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) permet d'allouer une subvention de 42 000 euros, sur trois ans, à tout acteur socio-économique, entreprise, association, collectivité territoriale, mais également aux fédérations nationales et aux clubs sportifs qui recrutent un doctorant pour lui confier une mission de recherche organisée en partenariat avec un laboratoire académique.

Ce dispositif est utilisé depuis longtemps par le milieu sportif puisqu'entre 2009 et 2015, 19 Cifre ont été attribuées et 22 entre 2016 et 2019.

Il a connu un fort développement à partir des années 2020 puisque sur la période 2021-2024, le nombre de Cifre attribuées a été porté à 40.

Ce dispositif a largement contribué à la montée en compétences scientifiques des fédérations et des clubs sportifs.

Il permet aux fédérations et aux clubs d'améliorer les performances des athlètes dans un domaine précis dans le cadre d'une thèse. Ainsi, le Racing 92 a financé deux Cifre pour travailler, d'une part, sur « la physique de la mêlée » avec comme objectif de déterminer les paramètres déterminants de la performance en mêlée, d'autre part, sur l'optimisation du lancer en touche.

Les doctorants impliqués dans les Cifre sont souvent engagés par les fédérations nationales et les clubs sportifs à l'issue de leur thèse et contribuent ainsi à renforcer l'implantation de la science dans le monde sportif. Ce fut par exemple le cas d'Antoine Kneblewski qui, à l'issue de sa thèse sur le lancer en touche, est devenu préparateur physique au Racing Club 92.

* 120 Enquête adressée aux encadrants techniques en charge de la haute performance des fédérations, Mouvens, 2024.

* 121 Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information.

* 122 Conférence de directeurs et directrices.