- AVANT-PROPOS

- I. LE STATU QUO PRÉDOMINE SUR LE

PROGRAMME 150, ENTRE NON RESPECT DE LA LPR ET PANNE DE L'ALLOCATION DES

MOYENS

- A. LA PORTÉE DE LA PROGRAMMATION DE LA

RECHERCHE REMISE EN QUESTION

- B. L'IMPASSE DU MODÈLE D'ALLOCATION DES

MOYENS APPELLE DES EVOLUTIONS

- A. LA PORTÉE DE LA PROGRAMMATION DE LA

RECHERCHE REMISE EN QUESTION

- II. SUR LE PROGRAMME 231, UN RECUL DE LA

DÉPENSE DE BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX ET UN RENFORCEMENT DES

AIDES INDIRECTES

- III. UN INDISPENSABLE RÉGULATION PAR LA

QUALITÉ DE TOUTES LES FORMATIONS BÉNÉFICIANT DE

FINANCEMENTS PUBLICS

- I. LE STATU QUO PRÉDOMINE SUR LE

PROGRAMME 150, ENTRE NON RESPECT DE LA LPR ET PANNE DE L'ALLOCATION DES

MOYENS

- EXAMEN EN COMMISSION

- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

- ANNEXE

|

N° 144 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026 |

|

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 novembre 2025 |

|

AVIS PRÉSENTÉ au nom de la commission de la culture, de

l'éducation, de la communication et du sport (1) sur le projet

de loi de finances,

considéré comme rejeté |

|

TOME V Fascicule 2 RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR Enseignement supérieur |

|

Par M. Stéphane PIEDNOIR, Sénateur |

|

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Max Brisson, Michel Savin, Jacques Grosperrin, Mme Marie-Pierre Monier, M. Yan Chantrel, Mme Samantha Cazebonne, M. Jérémy Bacchi, Mmes Laure Darcos, Monique de Marco, M. Bernard Fialaire, vice-présidents ; Mmes Anne Ventalon, Else Joseph, Colombe Brossel, M. Pierre-Antoine Levi, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane. |

|

Voir les numéros : Assemblée nationale (17ème législ.) : 1906, 1990, 1996, 2006, 2043, 2047, 2048, 2060, 2063 et T.A. 180 Sénat : 138 et 139 à 145 (2025-2026) |

AVANT-PROPOS

Après leur stabilisation en 2025, les crédits de l'enseignement supérieur sont maintenus dans le projet de loi de finances pour 2026, avec 18,8 milliards d'euros prévus sur les programmes 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » et 231 « Vie étudiante » (+ 0,7 %). Le budget ainsi préservé constitue, dans le cadre de l'effort de maîtrise des finances publiques et dans la ligne des arbitrages de l'an passé, un budget d'attente appelant à la vigilance sur plusieurs points.

Cette stabilité est en effet atteinte au prix de plusieurs renoncements à des évolutions programmées : la sixième marche de la loi de programmation de la recherche (LPR) est appliquée de manière incomplète, tandis que la dépense relative aux bourses sur critères sociaux est maîtrisée par un nouveau report de la seconde phase de la réforme.

Une nouvelle mise à contribution des établissements via la non compensation de dépenses sociales est en prévue à hauteur de 180 millions d'euros. Dans la ligne de ses recommandations sur la stratégie universitaire de l'État, la commission estime que la charge financière des mesures salariales décidées par l'État ne doit pas être supportée par les établissements. Elle a adopté un amendement n° II-1427 visant à réduire de moitié la dépense supplémentaire non compensée résultant de l'augmentation de la cotisation au compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions ».

Le rapporteur estime que la situation financière des établissements, conjuguée à l'ampleur des défis à relever, requiert la mobilisation de nouvelles ressources, parmi lesquelles l'augmentation des droits d'inscription. Cette augmentation ne peut toutefois intervenir dans la précipitation : elle doit être associée à la réforme des bourses et permettre aux établissements de dégager des ressources additionnelles, sans recul de leur subvention budgétaire. Les établissements doivent dès aujourd'hui mieux appliquer la modulation tarifaire pour les étudiants extracommunautaires.

Face à la croissance de son activité de restauration, la subvention du réseau des oeuvres universitaires et scolaires est réhaussée. Le rapporteur souligne que le recours aux aides indirectes, qui fait peser une forte tension sur le réseau, est susceptible d'être renforcé par les mesures d'économie portant sur les bourses.

Le rapporteur regrette enfin que, dans l'attente de l'examen du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, le contrôle de la qualité des formations bénéficiant de fonds publics demeure très insuffisant, tandis que les établissements privés d'intérêt général font face à des difficultés nouvelles. Il appelle à une régulation passant, d'une part, par un recentrage des crédits de l'apprentissage sur les formations de qualité, d'autre part, par une réelle évaluation de tous les établissements, dans laquelle le Haut conseil pour l'évaluation de l'enseignement supérieur et de la recherche (Hcéres) doit prendre toute sa place.

Au bénéfice de ces observations et de l'adoption de l'amendement de crédits du rapporteur, la commission a émis un avis favorable à l'adoption des crédits de l'enseignement supérieur.

I. LE STATU QUO PRÉDOMINE SUR LE PROGRAMME 150, ENTRE NON RESPECT DE LA LPR ET PANNE DE L'ALLOCATION DES MOYENS

Avec 15,6 milliards d'euros en crédits de paiement (CP), le programme 150, qui retrace les crédits alloués aux formations supérieures et à la recherche universitaire, est en hausse de 157 millions d'euros (+ 1 % par rapport à 2025). Ces crédits supplémentaires couvrent principalement la sixième annuité de la loi de programmation de la recherche (LPR) du 24 décembre 2020 et la compensation aux établissements de la hausse du taux de cotisation au CAS « Pensions », dans les deux cas de manière incomplète.

Si la mise à contribution des opérateurs de l'État est indispensable au rétablissement des comptes publics, la méthode retenue appelle à la vigilance sur plusieurs points, dans l'attente d'une évolution du modèle d'allocation des moyens aux établissements.

A. LA PORTÉE DE LA PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE REMISE EN QUESTION

La majorité des moyens nouveaux du programme 150 sont destinés au financement de la nouvelle marche de la LPR, au titre de laquelle sont prévus 87 millions d'euros.

Ces crédits sont principalement fléchés vers la revalorisation salariale des personnels, de manière bienvenue face à la nécessité de renforcer l'attractivité des métiers de l'enseignement supérieur. Ils doivent notamment permettre la poursuite du déploiement des mesures statutaires en faveur des jeunes chercheurs (notamment via la poursuite de la création de chaires de professeur junior) et des personnels non enseignants (Biatss), ainsi que la revalorisation de la rémunération des contrats doctoraux à compter du 1er janvier 2026.

1. Pour la deuxième année consécutive, la LPR n'est que partiellement appliquée

Ce montant est de 20 millions d'euros en-deçà de celui prévu dans le cadre de la LPR. Pour la deuxième année consécutive, la trajectoire prévue par la LPR n'est donc pas respectée.

Sur les exercices budgétaires 2025 et 2026, ces arbitrages budgétaires, d'un montant total de 55 millions d'euros, conduisent notamment à l'annulation des mesures suivantes :

- en 2025, la création de 240 nouveaux contrats doctoraux (2,8 millions d'euros) et l'augmentation des moyens alloués aux établissements via les Comp (10 millions d'euros) ;

- en 2026, la poursuite de la revalorisation du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (Ripec) titulaires (47,5 millions d'euros), la revalorisation de la prime d'enseignement supérieur (PES) des enseignants du second degré affectés dans l'enseignement supérieur (Esas) et des titulaires enseignants de médecine générale et hospitaliers (respectivement 4,7 et 2,8 millions d'euros), la poursuite de la revalorisation indemnitaire des Biatss (1,5 millions d'euros) et la création de 200 nouveaux contrats doctoraux (2,5 millions d'euros).

Alors que le Parlement n'a pas été associé à la revoyure de la LPR lancée en 2025, cette situation remet en cause la pertinence même de la définition de lois de programmation en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Elle est d'autant plus regrettable que les crédits de la LPR sont destinés à financer des mesures qui peuvent difficilement l'être par d'autres ressources.

2. Les crédits de la LPR intègrent, de manière discutable, les moyens des Comp à 100 %

Les moyens nouveaux mobilisés au titre de la LPR comprennent également 44,5 millions d'euros au titre des contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp) à 100 %, qui seront déployés en 2026 dans les dix établissements préfigurateurs des régions académiques Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine.

Le rapporteur s'interroge sur l'intégration de ces financements dans l'enveloppe de la LPR. S'il est vrai que le rapport annexé à la loi de 2020 mentionne l'objectif d'une « contractualisation rénovée », il précise également qu'il passera par l'attribution aux établissements de « crédits non pérennes ». Or, l'ambition portée par les Comp à 100 % est celle d'une refondation du modèle d'allocation des moyens aux établissements, ainsi que le précise la note adressée le 19 juin 2025 par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche (MESR) aux recteurs des régions académiques expérimentatrices.

Cette construction budgétaire, dans laquelle les crédits des Comp à 100 % représentent plus de la moitié des moyens nouveaux de la LPR, est donc contestable à deux égards :

- elle est source de confusion quant à la stratégie portée par chacun de ces deux outils ;

- elle compromet la lisibilité de l'application de la LPR en ne permettant pas d'identifier clairement les montants résultant strictement de sa sixième marche.

B. L'IMPASSE DU MODÈLE D'ALLOCATION DES MOYENS APPELLE DES EVOLUTIONS

1. Une nouvelle mobilisation de la trésorerie des établissements, motivée par une analyse contestable de leur situation financière

a) Pour la quatrième année consécutive, de nouveaux transferts de charges aux opérateurs

Avec un montant global prévu de 14,7 milliards d'euros, contre 14,5 en 2025, la subvention pour charge de services publics (SCSP) sera reconduite à l'identique pour la plupart des établissements. Comme au cours des trois derniers exercices budgétaires, ils devront cependant absorber plusieurs mesures conduisant à une augmentation de leurs dépenses :

- l'augmentation de 4 points du taux de contribution au CAS « Pensions » ne sera compensée qu'à hauteur de 80,9 millions d'euros, pour une dépense supplémentaire estimée à 200 millions d'euros. La même augmentation l'an passé avait finalement fait l'objet d'une compensation intégrale par le gouvernement en cours d'examen du PLF pour 2025 ;

- le financement de la protection sociale complémentaire (PSC), qui entrera en vigueur entre le 1er mai et le 31 décembre 2026 selon la date arrêtée par chaque conseil d'administration, est entièrement laissé à la charge des établissements. La dépense associée est estimée à 50,9 millions d'euros sur sept mois et à 76,3 millions d'euros sur 12 mois ;

- les crédits immobiliers sont en baisse de 24 millions d'euros, alors que le périmètre couvert est en augmentation. L'action 14 intègre en effet un transfert des opérations de logement étudiant non encore engagées dans le cadre des contrats de plan État-région (CPER), aujourd'hui retracées par le programme 231 (soit 18 millions d'euros en AE et 2 millions d'euros en CP). Selon la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip), ce regroupement permettra aux établissements de disposer d'une vision intégrée de leurs opérations immobilières, et donc de déployer « davantage de souplesse en gestion » - le cas échéant en « [procédant] à l'avance des dépenses ».

Ces dépenses nouvelles s'ajoutent aux 220 millions d'euros de mesures salariales non compensées dans les lois de finances pour 2023 et 2024. En s'accumulant et en se soclant au fil de l'année, ces transferts de charges altèrent la capacité des établissements à ancrer leurs budgets dans une projection pluriannuelle. France Universités indique ainsi que l'absorption de ces mesures nouvelles se fera, pour la plupart des établissements, au prix d'un recul de leur investissement et d'un ajustement de leur offre de formation.

b) Une divergence d'analyse persistante sur la situation financière des établissements

Le MESR indique que ces mesures ont été décidées au regard de la situation financière jugée favorable des établissements, qui leur permettrait d'assumer un « effort de responsabilité » en mobilisant leurs « réserves disponibles ». Le ministre avance les chiffres de 5,6 milliards d'euros de trésorerie brute, dont 1 milliard immédiatement mobilisable, c'est-à-dire ne correspondant ni à des recettes fléchées dans le cadre d'appels à projets, ni à des opérations pluriannuelles autofinancées.

Le rapporteur ne partage pas cette analyse de la situation financière des établissements.

Il estime tout d'abord que l'estimation de la trésorerie doit être regardée avec prudence :

- la fiabilité de ces chiffres est sujette à caution : outre que le chiffre de 1 milliard d'euros de trésorerie immédiatement mobilisable est issu d'une enquête conduite auprès d'un échantillon des opérateurs du programme (135 sur 160), ces éléments sont issus de données comptables dont le manque de fiabilité est régulièrement pointé par l'État. Dans ses travaux précités sur la stratégie universitaire de l'État, la commission a par ailleurs émis des réserves sur la référence à la notion de trésorerie « libre d'emploi », qui ne correspond à aucune notion juridique ;

- la référence à un niveau de trésorerie agrégé n'est pas pertinente : le montant global de trésorerie immédiatement mobilisable correspond à un niveau moyen de 7,4 millions d'euros pour chacun des 135 établissements concernés.

Le rapporteur estime ensuite que la dégradation manifeste de la situation financière des opérateurs du programme 150 ne permet pas de procéder à de nouvelles mesures de mobilisation de leur trésorerie. Deux indicateurs témoignent de cette évolution : le résultat consolidé de ces opérateurs est devenu déficitaire en 2024, tandis que leur capacité d'autofinancement (CAF) s'est réduite des deux tiers depuis 2021. Dans son rapport précité, la commission a dans le même sens considéré que les conditions actuelles de leur pilotage financier ne permettaient pas de réduire les marges de sécurité des établissements.

Dans la ligne de ses recommandations sur la stratégie universitaire de l'État, la commission estime que la charge financière des mesures salariales et sociales décidées par l'État ne doit pas être supportée par les établissements d'enseignement supérieur, dont les marges de manoeuvre financières sont insuffisantes.

Elle a adopté un amendement n° II-1427 visant à réduire de moitié la dépense supplémentaire résultant pour les établissements de la non compensation intégrale par l'État de l'augmentation du taux de cotisation au CAS « Pensions ».

Des orientations budgétaires en contradiction avec les récentes recommandations de la commission sur la stratégie universitaire de l'État

Les orientations retenues sur le programme 150 sont en contradiction avec les préconisations adoptées par la commission au terme des travaux de Laurence Garnier et Pierre Antoine Levi sur la stratégie universitaire de l'État.

Tout en affirmant la nécessité pour les opérateurs du programme de contribuer au redressement des finances publiques, et en relevant que le soutien financier de l'État aux établissements est en hausse sur la dernière décennie, ces travaux pointent les insuffisances cumulées du processus d'allocation de la SCSP. En l'absence de modèle de répartition, il caractérise par son illisibilité et son opacité ; opéré sur la base d'équilibres historiques, il aboutit à de fortes disparités dans le financement d'établissements comparables. La non compensation répétée des dépenses nouvelles décidées par l'État a par ailleurs un effet déstabilisateur sur les budgets des établissements.

Soulignant la fragilisation financière de ces établissements et l'existence d'un climat de défiance avec l'État, la commission a par ailleurs considéré que les conditions d'une mobilisation accrue de leur trésorerie n'étaient pas réunies.

Elle a recommandé un renforcement de la transparence et de la prévisibilité de l'allocation des moyens, notamment par la prise en charge par l'État des mesures salariales nationales. Elle a également préconisé l'ouverture d'une réflexion sur un rehaussement national des droits d'inscription, de manière progressive avec les revenus, en coordination avec une réforme des bourses, et sans réduire le financement de l'État.

2. Des évolutions encore embryonnaires de la structure des ressources des établissements

a) Un déploiement des Comp à 100 % marqué par plusieurs inconnues

L'année 2026 marquera l'entrée en vigueur des premiers Comp à 100 % dans les dix universités préfiguratrices, puis leur généralisation à l'ensemble des établissements. Outre les 44,5 millions d'euros prévus sur l'enveloppe de la LPR, l'action 15 « Pilotage et support du programme » intègre 56 millions d'euros de moyens nouveaux (+ 3 %) destinés à renforcer les effectifs des rectorats.

Le rapporteur estime que la passation de contrats portant sur l'ensemble du modèle économique des établissements est intéressante en ce qu'elle pourrait permettre de procéder enfin à l'indispensable remise à plat du modèle d'allocation des moyens aux établissements.

Les éléments fournis par le gouvernement laissent cependant penser que les orientations prises ne permettront pas d'avancer dans cette direction. Le MESR entretient en effet une certaine confusion quant à l'objectif poursuivi, évoquant à la fois la contractualisation « au premier euro » et portant « sur l'ensemble de la stratégie » des établissements. Il paraît désormais clair que la base de départ des discussions demeurera la SCSP historiquement construite.

Le rapporteur relève toutefois avec satisfaction que, conformément aux recommandations de la commission des finances du Sénat dans son rapport de juin 2025 sur le financement à la performance des établissements, les indicateurs associés aux Comp, actuellement trop nombreux pour être opérants, font l'objet d'un travail de redéfinition et d'harmonisation visant à parvenir à une dizaine d'indicateurs partagés.

b) Une indispensable augmentation des droits d'inscription, sous certaines conditions

Dans le contexte budgétaire, la situation financière des établissements, conjuguée à l'ampleur des défis à relever, notamment en matière immobilière, appelle un renforcement de leurs ressources propres. La commission des finances du Sénat a adopté un amendement visant à augmenter les droits d'inscription perçus par les établissements, en affirmant dans la loi le principe de leur progressivité avec les revenus des familles et en renvoyant la fixation de leur montant au décret.

Le rapporteur souscrit à cette orientation : le montant des droits d'inscription, qui ne représente que 2,7 % des ressources moyennes des établissements, est sans rapport avec le coût réel de la formation universitaire, est susceptible d'exercer un « signal prix » négatif, et ne permet pas de corriger les inégalités socio-économiques dans le parcours universitaire.

Il estime cependant que leur augmentation ne peut être décidée dans la précipitation. Elle suppose la réunion de plusieurs conditions, parmi lesquelles la mise en oeuvre de la seconde phase de la réforme des bourses et son application sous la forme de recettes additionnelles pour les établissements, sans remise en cause du montant actuel de leur SCSP.

Il rappelle par ailleurs que les établissements disposent déjà de plusieurs leviers susceptibles d'être mieux mobilisés pour augmenter leurs ressources issues des droits d'inscription :

- la modulation à la hausse les droits d'inscription des étudiants extracommunautaires, afin de recentrer les exonérations sur les profils qui en ont le plus besoin ou correspondant aux priorités stratégiques du programme « Bienvenue en France ». En 2023, 92 % des 103 200 étudiants éligibles se sont vu appliquer une exonération totale ou partielle de ces droits ;

- le développement des diplômes d'établissements, dont la mise en place est prévue par l'article L. 613-2 du code de l'éducation, et pour lesquels les établissements ont la possibilité de fixer librement les droits correspondants (CE 19 mars 2001, req. n° 192 203). Si la Dgesip ne dispose pas d'indicateurs relatifs au nombre de diplômes ainsi mis en place, ni au nombre d'étudiants concernés, elle indique que le montant des droits perçus dans ce cadre a augmenté de 16,5 % entre 2022 et 2024, passant de 705 à 821 millions d'euros.

Le rapporteur estime que la situation financière des établissements, conjuguée à l'ampleur des défis à relever, requiert la mobilisation de nouvelles ressources, parmi lesquelles l'augmentation des droits d'inscription universitaires.

Cette augmentation ne peut se faire dans la précipitation. Elle doit être associée à la seconde phase de la réforme des bourses, et doit être calibrée de manière à permettre aux établissements de dégager des ressources additionnelles, sans recul de la SCSP.

Les établissements doivent dès aujourd'hui mieux appliquer la modulation tarifaire pour les étudiants extracommunautaires.

II. SUR LE PROGRAMME 231, UN RECUL DE LA DÉPENSE DE BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX ET UN RENFORCEMENT DES AIDES INDIRECTES

Avec 3,2 milliards d'euros ouverts en AE comme en CP, le programme 231, qui retrace les crédits consacrés à la vie étudiante, enregistrera une diminution de 42 millions d'euros en AE et de 26 millions d'euros en CP (respectivement - 1,3 % et - 0,8 % par rapport à la LFI pour 2025).

Cette évolution résulte de la baisse des crédits des aides directes, qui représentent 78 % des crédits du programme et recouvrent principalement les bourses sur critères sociaux. Les CP des aides indirectes, qui comprennent notamment la dotation du réseau des oeuvres, seront en revanche en légère progression.

Alors que l'ensemble des responsables d'établissements entendus ont pointé la dégradation de la santé mentale des étudiants, les crédits relatifs à la santé et aux activités associatives, culturelles et sportives sont maintenus à leur niveau de 2025, soit 94 millions d'euros.

A. LA DÉPENSE EN MATIÈRE DE BOURSES EST MAÎTRISÉE, AU PRIX D'UN NOUVEAU REPORT DE LA RÉFORME ANNONCÉE ET D'UNE BAISSE DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

La baisse de 35 millions d'euros (- 1,37 %) proposée sur l'action n° 1, qui porte les crédits des aides directes aux étudiants, résulte de l'anticipation d'une nouvelle diminution du nombre de boursiers.

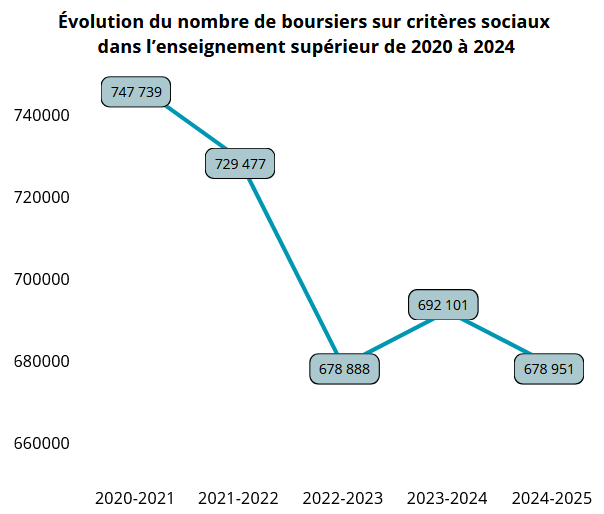

Au cours des dernières années, une tendance à la réduction du nombre de boursiers a été observée, sous l'effet conjugué de trois facteurs et indépendamment de l'évolution des difficultés matérielles des étudiants :

- l'absence de revalorisation des barèmes, qui ne sont pas indexés sur l'inflation, dont résulte un phénomène d'éviction mécanique sous l'effet de l'évolution des salaires nominaux ;

- la progression du nombre d'étudiants en apprentissage ou accueillis dans les formations privées du supérieur, qui ne sont pas éligibles aux bourses.

Cette tendance avait été infléchie par la réforme opérée en 2023, qui a conjugué une augmentation du montant des bourses, une revalorisation de leur barème et des mesures correctives pour les étudiants en situation de handicap, et dont avait résulté une augmentation du nombre de boursiers ainsi que du montant moyen des aides perçues.

À l'issue de concertations conduites au printemps 2024, une deuxième phase de réforme avait été annoncée pour la rentrée 2025, avant d'être mise en suspens dans le nouveau contexte politique. En conséquence de ce statu quo, le nombre de boursiers est revenu, en 2024-2025, à son niveau d'avant la réforme, avec 13 000 bénéficiaires de moins par rapport à l'année précédente.

Les objectifs et le coût estimé de la seconde phase de la réforme des bourses

La seconde phase de la réforme des bourses devrait permettre de corriger les insuffisances du système actuel en indexant les barèmes et les montants des bourses sur l'inflation, en prenant en compte la situation des étudiants décohabitants et en corrigeant les effets de seuil par une linéarisation des échelons.

Son coût total est estimé par le MESR entre 350 et 400 millions d'euros, que les députés Thomas Cazenave et Charles Sitzenstuhl, dans leur rapport du 11 juin 2025, ont proposé de financer par la suppression de la réduction d'impôt sur le revenu au titre des frais de scolarité dans l'enseignement supérieur, ou par un recentrage des aides personnalisées au logement (APL) sur les étudiants issus de foyers modestes et de la classe moyenne.

Si ces deux orientations sont retenues dans le présent PLF (l'article 67 proposant de restreindre le bénéfice des APL pour les étudiants extracommunautaires aux seuls titulaires de bourses), elles sont mises en oeuvre dans le cadre de l'effort de redressement des finances publiques et non au service de la réforme des bourses.

B. FACE À L'AUGMENTATION DE SON ACTIVITÉ DE RESTAURATION, UN SOUTIEN RENFORCÉ AU RÉSEAU DES oeUVRES

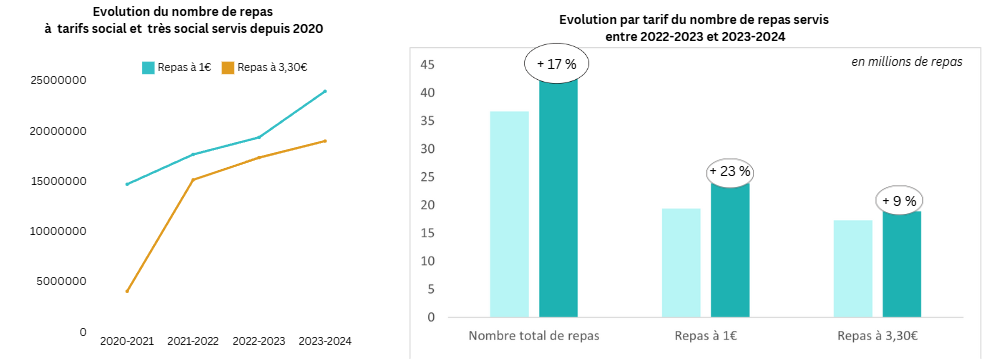

La hausse proposée pour les CP de l'action n° 2, relative aux aides indirectes aux étudiants, bénéficie principalement au réseau des oeuvres. La SCSP versée au réseau Cnous-Crous, qui représentait 32 % de ses ressources en 2024 et d'un montant de 548 millions d'euros pour 2026, progresse en effet de 14,4 millions d'euros notamment destinés à couvrir :

- la poursuite du déploiement de leur activité de restauration (pour 3 millions d'euros) ;

- la compensation des surcoûts induits par la pérennisation du repas à 1 euro (6 millions d'euros) et la mise en oeuvre des obligations de la loi Egalim du 30 octobre 2018 (2,1 millions d'euros) ;

- de manière partielle, l'augmentation de la cotisation au CAS « Pensions » (3 millions d'euros).

L'activité de restauration du réseau, structurellement déficitaire, connaît en effet une progression rapide depuis plusieurs années, sous l'effet notamment des mesures de modération tarifaire. Alors que le coût de chaque repas est évalué à 8 euros, le tarif très social à un euro mis en place lors de la crise sanitaire a été pérennisé à la rentrée 2023 pour les étudiants boursiers et certains étudiants en difficulté financière ; le tarif social dont bénéficient les autres étudiants est par ailleurs gelé à 3,30 euros depuis 2019. Entre 2022 et 2024, le nombre de repas à 3,30 euros et à 1 euro a respectivement augmenté de 26 % et de 36 %, pour un total de 43 millions de repas servis et un coût de 57,4 millions d'euros en 2024, correspondant à la compensation par l'État de la perte de recettes supportée par les Crous.

Cette évolution soutenue de la demande fait peser une forte tension sur le réseau des oeuvres, dont le schéma d'emploi demeure plafonné à 12 811 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Devant cette contrainte, auxquelles s'ajoutent des difficultés de recrutement, la présidente du Cnous souligne que la progression du repas à 1 euro conduit à une « fragilisation déraisonnable » de son activité de restauration.

Elle indique par ailleurs que les mesures d'économie portant sur les aides directes, qu'il s'agisse du gel du barème des bourses ou du resserrement des conditions d'accès aux APL, entraînent une augmentation du recours aux aides indirectes, selon un effet report principalement supporté par le réseau. Ce report se fait notamment sur le repas à 1 euro et sur l'aide ponctuelle, qui a permis de soutenir 92 520 étudiants en 2024 pour un montant moyen de 314 euros.

La poursuite du déploiement de la loi « Levi » du 13 avril 2023

35,2 millions d'euros sont prévus au titre de la loi « Levi » n° 2023-265 du 13 avril 2023, qui a fixé le principe selon lequel tous les étudiants doivent pouvoir bénéficier d'une offre de restauration à tarif modéré à proximité de leur lieu d'études, via les points de vente du réseau des oeuvres ou dans le cadre d'une structure collective agréée. À défaut, une aide financière leur est allouée sous la forme d'une carte utilisable dans les commerces alimentaires.

Cette enveloppe, inférieure de 3 millions d'euros au montant retenu dans la LFI pour 2025, correspond à l'évolution constatée de cette dépense de guichet, alors que le dispositif continue d'être déployé de manière satisfaisante : 52 000 étudiants en ont bénéficié en 2025, et 211 conventions de partenariats étaient en vigueur au 31 décembre 2024 (contre 171 l'année dernière).

III. UN INDISPENSABLE RÉGULATION PAR LA QUALITÉ DE TOUTES LES FORMATIONS BÉNÉFICIANT DE FINANCEMENTS PUBLICS

A. LE SYSTÈME ACTUEL ASSOCIE UNE SURRÉGULATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL À UNE ABSENCE DE CONTRÔLE DU PRIVÉ LUCRATIF

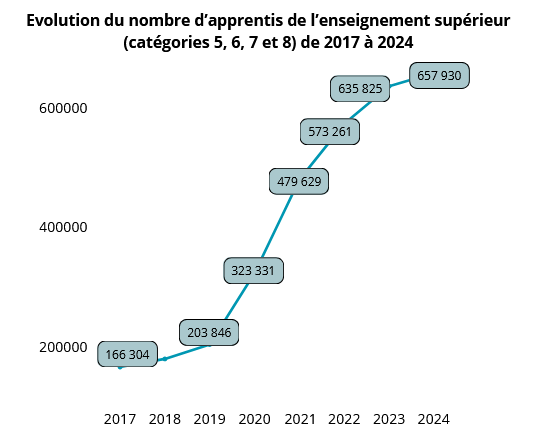

1. La spectaculaire croissance de l'apprentissage bénéficie sans contrôle aux établissements privés à but lucratif

Le nombre d'apprentis dans l'enseignement supérieur a connu une croissance spectaculaire depuis la réforme de 2018, passant de 180 000 en 2018 à 635 925 en 2023 - soit une croissance de 253 % en cinq ans. Selon la revue des dépenses publiques d'apprentissage et de formation professionnelle réalisée en mars 2024 par l'inspection générale des finances (IGF) et l'inspection générale des affaires sociales (Igas), cette croissance est principalement portée par les écoles de commerce et les « autres formations privées », dont le nombre d'apprentis a respectivement augmenté de 112 % et de 141 % entre 2020 et 2022 (contre 21 % dans les écoles d'ingénieur).

Cette évolution a donné lieu à une dépense publique de 6,5 milliards d'euros entre 2020 et 2023.

Quelques ajustements ont été opérés ces dernières années sur les aides publiques à l'apprentissage. Ils portent principalement sur les niveaux de prise en charge (NPEC) des contrats, qui fondent le financement par les opérateurs de compétences (Opco) des établissements ayant le statut de centre de formation des apprentis (CFA). Après une réduction de 10 % des NPEC et leur plafonnement en 2024, l'article 192 de la loi de finances pour 2025 a prévu, à compter du 1er juillet 2025, une participation obligatoire de l'employeur au NPEC, à hauteur de 750 euros pour tout recrutement d'apprenti en master ou en doctorat. Les effets de ces évolutions sont encore limités : la Dgesip observe une diminution de 7 à 14 % du nombre de contrats signés en 2025. Ils devraient être plus marqués en 2026, le ministère comme les établissements anticipant le désengagement de certaines entreprises ainsi que des négociations plus importantes sur les niveaux de prise en charge.

Ces mesures d'économie, qui touchent les établissements de manière indistincte, ne permettent pas de répondre aux enjeux du secteur de l'enseignement supérieur. Alors que l'apprentissage constitue une modalité décisive de la poursuite d'un parcours de formation, notamment pour les étudiants les plus modestes, la régulation des financements associés doit permettre de les flécher vers les formations de qualité.

L'actuel cadre de contrôle des formations en apprentissage apparaît à ce titre insuffisant. Si le principe d'un contrôle pédagogique est prévu par l'article L. 6211-2 du code du travail, il s'applique uniquement aux formations conduisant à l'obtention d'un diplôme, et non à une certification professionnelle inscrite aux répertoires nationaux (RNCP). L'encadrement réglementaire est par ailleurs centré sur la lutte contre la fraude :

- la charte pour un accompagnement responsable et de qualité des apprentis des établissements d'enseignement supérieur, publiée en 2023 par le MESR, a défini une liste d'engagements des acteurs de l'apprentissage ;

- un décret n° 2025-500 du 6 juin 2025 a durci les conditions d'enregistrement des certifications RNCP ainsi que les exigences pédagogiques applicables aux organismes de formation. Des pouvoirs renforcés de contrôle et de sanction ont par ailleurs été confiés à France compétences ;

- le plan interministériel sur l'amélioration de la qualité, le contrôle et la lutte contre la fraude dans la formation professionnelle du 24 juillet 202 donne notamment lieu à une intensification des contrôles menés par les rectorats sur les formations préparant au BTS ;

- une réflexion associant le MESRE et le ministère du Travail est enfin en cours pour renforcer le versant pédagogique de la certification Qualiopi, sans résultat concret à ce jour.

Ces mesures ne suffisent pas à limiter le développement d'établissements privés à vocation commerciale, dont le modèle de formation repose souvent sur la délivrance de titres RNCP plutôt que de diplômes nationaux, et le modèle économique sur la captation des financements publics de l'apprentissage. Ces fonds sont ainsi dévoyés au profit d'établissements à l'environnement pédagogique très insuffisant, associant un faible taux d'enseignants permanents à une proportion importante de cours à distance, et aux pratiques commerciales trompeuses.

2. L'enseignement privé de qualité est soumis à de fortes contraintes pour des contreparties limitées

Cette insuffisance de régulation tranche avec le traitement des établissements privés délivrant des diplômes nationaux, qui rencontrent des difficultés nouvelles. Alors que la concurrence s'accroît au sein d'une offre devenue pléthorique, y compris à l'étranger, certains établissements peinent désormais à remplir leurs capacités d'accueil, alors que l'inflexion de la démographie étudiante ne se fait pas encore sentir.

Évolution de la démographie

étudiante :

la croissance se poursuit, une stagnation attendue

à partir de 2028

À la rentrée 2024, 3 012 800 étudiants étaient inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur (+ 1,4 % par rapport à 2023). Selon la Dgesip, cette progression (+ 47 700 étudiants) est portée par l'augmentation du nombre de bacheliers et par une nouvelle hausse du taux de poursuite d'études, en particulier en STS, CPGE et master. La procédure Parcoursup 2025 a accueilli un nombre record de candidats, en particulier des lycéens professionnels (+ 11 %) ou étudiants en réorientation (+ 8,3 %).

À court terme, ces dynamiques se prolongeraient, avant une atténuation progressive du rythme de croissance des effectifs à partir de 2025, pour atteindre un palier autour de 3,1 millions d'étudiants en 2028. Au-delà, les projections suggèrent une stagnation, voire une légère baisse des effectifs, sous l'effet d'une diminution du nombre de bacheliers du fait de la démographie.

Le nombre d'étudiants inscrits dans un parcours universitaire devrait être stable durant les trois prochaines rentrées, après une faible hausse pour l'année universitaire 2025-2026 (+ 0,5 %).

Les acteurs de l'enseignement privé entendus attribuent ce phénomène à la concurrence des « officines », qui ne sont pas soumises aux contraintes des établissements délivrant des diplômes nationaux et accessibles via Parcoursup. Les établissements les plus pénalisés sont ceux du « milieu du tableau », qui ne recrutent pas au niveau d'excellence des grandes écoles et dont le modèle économique est contraint par ces exigences de qualité. Le parcours d'accréditation nécessaire à la mise en place d'un diplôme, ainsi que la nécessité de disposer d'une équipe pédagogique permanente, les rend en particulier moins agiles.

Dans ce contexte, certains d'entre eux choisissent de cesser la délivrance de diplômes nationaux pour se tourner vers les titres RNCP, tandis que la présence sur Parcoursup peut être perçue comme un désavantage concurrentiel face à des formations fondant un argumentaire commercial sur l'évitement de la plateforme.

Le statut d'établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général (Eespig), qui associe de fortes contraintes de fonctionnement à des contreparties de plus en plus faibles, tend parallèlement perdre en attractivité. Outre que la dotation par étudiant qui leur est allouée a fortement baissé au cours des dernières années (- 28 % entre 2014 et 2024), ces établissements, qui concourent pourtant au service public de l'enseignement supérieur, ne bénéficient pas de la possibilité d'accueillir des boursiers sur critères sociaux, ni des aides à la mobilité internationale. Des écoles envisagent d'abandonner ce statut pour s'adosser à des groupements privés lucratifs.

La recomposition en cours du paysage de l'enseignement supérieur ne pourra être analysée que lorsque les insuffisances des formations assurées par les établissements privés lucratifs auront produit leurs effets sur quelques cohortes d'étudiants. Cette évolution n'en reste pas moins inquiétante non seulement pour le devenir professionnel des étudiants, mais aussi du point de vue de la nécessité de conserver une offre de formation de bon niveau technique pour répondre aux besoins de notre souveraineté industrielle. Les possibles conséquences de ces évolutions sur l'ensemble de l'écosystème de l'enseignement supérieur, à commencer par les classes préparatoires, devront par ailleurs être surveillées.

Ces différents enjeux devront être pris en compte lors de l'examen du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé. Le rapporteur estime que le fléchage des financements de l'apprentissage constitue le premier levier à mobiliser.

B. UNE NÉCESSAIRE ÉVOLUTION DE L'ÉVALUATION SOUS L'ÉGIDE DU HCÉRES

Les évolutions nécessaires devront également passer par une adaptation du régime d'évaluation des établissements. Alors que l'existence même du Hcéres a été remise en cause, au cours des dernières mois, par des amendements au projet de loi « Simplification » toujours en cours d'examen par le Parlement, le rapporteur estime au contraire que sa place dans le dispositif d'évaluation doit devenir centrale.

• Cette évolution doit d'abord passer par une adaptation des modalités de l'évaluation des établissements déjà soumis à cette obligation.

Un grand chantier de simplification a été engagé par le Hcéres au cours des derniers mois et devrait donner lieu à de premières propositions à la fin de l'année. L'approche retenue vise à développer une évaluation différenciée et adaptée aux spécificités, notamment sociales et territoriales, de chaque établissement, selon trois grands axes : la limitation de sa durée à un an ; le passage à une périodicité de six ans, comme dans la plupart des pays européens, contre cinq aujourd'hui ; la réduction du nombre de critères mobilisés pour positionner l'évaluation à un niveau plus stratégique. Les acteurs entendus ont souligné la qualité de leur dialogue avec le Hcéres ainsi que le caractère positif des évolutions envisagées.

• Elle doit ensuite passer par une extension des obligations d'évaluation à l'ensemble des établissements bénéficiant de financements publics.

Cette évaluation doit être conduite sous l'égide du Hcéres, qui a déjà compétence pour assurer, en application de l'article L. 114-3-1 du code de l'éducation, la « coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur », et qui présente à la fois le positionnement d'autorité indépendante adéquat et le savoir-faire nécessaire à l'évaluation d'un nombre important d'entités. Si la nécessité de renforcer son acculturation aux spécificités des établissements privés a été soulignée, sa présidente indique que des travaux de préfiguration d'un département spécifiquement consacré à ce secteur sont actuellement en cours.

Les modalités de l'association des instances existantes, notamment la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG) ainsi que la commission des titres d'ingénieur (CTI), devront faire l'objet d'une réflexion approfondie.

*

* *

La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a émis, lors de sa réunion plénière du 2 décembre 2025, un avis favorable à l'adoption des crédits consacrés à l'enseignement supérieur au sein de la mission « Enseignement supérieur et recherche » du projet de loi de finances pour 2026.

EXAMEN EN COMMISSION

MARDI 2 DÉCEMBRE 2025

___________

M. Laurent Lafon, président. - Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux par l'examen du rapport pour avis de M. Stéphane Piednoir consacrés à l'enseignement supérieur.

M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis sur les crédits relatifs à l'enseignement supérieur. - Avec une très légère augmentation de 0,7 % par rapport à l'année dernière, l'enseignement supérieur fait partie des budgets relativement préservés dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) pour 2026. 18,8 milliards d'euros lui sont alloués, répartis entre le programme 150 dédié aux formations supérieures et à la recherche universitaire, et le programme 231 relatif à la vie étudiante.

Dans le cadre de l'effort de redressement des finances publiques, cette préservation se fait cependant au prix de plusieurs renoncements à des évolutions programmées, parfois de longue date, notamment en ce qui concerne la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (LPR) ou la réforme des bourses étudiantes.

D'une manière générale, ce budget constitue un budget d'attente, qui s'inscrit dans la ligne des arbitrages budgétaires rendus l'an passé, et qui appelle notre vigilance sur plusieurs points.

Sur le programme 150 tout d'abord, qui porte, avec 15,5 milliards d'euros, l'essentiel des crédits de l'enseignement supérieur et de la recherche, trois points doivent retenir notre attention.

En premier lieu, les crédits prévus au titre de la sixième marche de la LPR, soit 87 millions d'euros, sont inférieurs de 20 millions d'euros à l'annuité programmée. Pour la deuxième année consécutive, la trajectoire prévue par la LPR n'est donc pas respectée. Au total, 55 millions d'euros de crédits manqueront entre 2025 et 2026, conduisant à la remise en cause de la création de 440 contrats doctoraux, ainsi qu'à l'annulation de plusieurs mesures de revalorisation de la rémunération des différentes catégories de personnels de l'enseignement supérieur.

Cette sous-exécution de la LPR est aggravée par le fait que cette enveloppe de crédits intègre, de manière à mon avis discutable, 44,5 millions d'euros de moyens nouveaux destinés au déploiement des nouveaux contrats d'objectifs, de moyens et de performance (Comp), ou Comp à 100 %.

Au total, les crédits de la LPR se limiteront au financement de mesures statutaires en faveur des personnels non enseignants et des jeunes chercheurs, notamment via la création de chaires de professeur junior et la revalorisation des contrats doctoraux. Cette situation pose la question de la pertinence des lois de programmation en matière d'enseignement supérieur.

Le programme 150 est marqué, en deuxième lieu, par une nouvelle mise à contribution des établissements, selon l'habitude désormais bien ancrée de ne pas compenser entièrement les mesures salariales ou sociales décidées par l'État.

Les établissements devront ainsi absorber une hausse de 200 millions de leur contribution au compte d'affectation spéciale (CAS) « Pensions », dont 80,9 millions d'euros seulement sont financés par le programme. S'y ajouteront 60 millions d'euros de dépenses nouvelles au titre de la protection sociale complémentaire (PSC), que les établissements devront mettre en oeuvre entre le 1er mai et le mois de décembre. Au total, ce sont ainsi 180 millions d'euros qui seront mis à la charge des établissements, et qui ne pourront être absorbés qu'au prix d'un recul de leur investissement ou d'un ajustement de leur offre de formation.

Ces dépenses sociales nouvelles viendront s'ajouter aux dépenses salariales non compensées au cours des dernières années, notamment les mesures dites Guerini, qui ont créé un reste à charge pérenne de 145 millions d'euros annuels.

Tandis que le ministère continue de justifier ces transferts non compensés par les marges de manoeuvre confortables dont disposeraient les établissements, pointant les 5,6 milliards d'euros de trésorerie agrégée des opérateurs du programme, notre commission a récemment démontré qu'il n'en était rien. Les travaux de nos collègues Laurence Garnier et Pierre-Antoine Levi sur la stratégie universitaire de l'État ont en effet souligné que la situation financière des établissements, conjuguée au manque de fiabilité de leur suivi comptable et à la dégradation de leur relation avec l'État, devait conduire à la suspension des mesures de mobilisation de leur trésorerie.

J'ajouterai, quant à moi, que, quand bien même le chiffre de 1 milliard d'euros de trésorerie immédiatement mobilisable avancé par le ministre serait exact et pertinent, ce qui n'est pas démontré, il ne représenterait que 7 à 8 millions d'euros par opérateur.

Je vous proposerai donc, conformément aux préconisations que nous avons adoptées dans notre rapport du 22 octobre dernier, un amendement de crédits visant à réduire de moitié le montant restant à la charge des établissements au titre du CAS « Pensions », soit 60 millions d'euros.

En troisième lieu, l'année 2026 sera marquée par la première mise en oeuvre des Comp à 100 % dans les dix établissements préfigurateurs des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nouvelle-Aquitaine, avant leur généralisation dans le courant de l'année.

Ces instruments pourraient constituer un outil intéressant en vue de la refondation du modèle d'allocation des moyens aux établissements, dont notre récent rapport a pointé les insuffisances. Malgré les demandes de précision adressées au ministère, les contours de ces contrats demeurent cependant très flous, l'objectif affiché oscillant entre une contractualisation « au premier euro » et une prise en compte de l'entièreté de la « stratégie » des établissements. Il semble en tout état de cause acquis qu'ils ne conduiront pas dans l'immédiat à une remise à plat des modalités de détermination de la subvention pour charges de service public (SCSP) des établissements.

Un point positif réside cependant dans le fait que le ministère semble s'être saisi des critiques formulées par le Sénat comme par la Cour des comptes sur le format actuel des Comp, marqué par un nombre insoutenable d'indicateurs. La direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle (Dgesip) m'indique avoir lancé un travail visant à rationaliser leur nombre, avec une cible d'une dizaine d'indicateurs partagés.

J'en terminerai, sur le programme 150, en soulignant que la dégradation de nos finances publiques, conjuguée à celle de la situation financière de la plupart des universités, appellera la mobilisation de ressources nouvelles à court ou moyen terme.

La commission des finances a ainsi adopté un amendement inscrivant dans la loi de finances le principe de la progressivité des droits d'inscription, qui devrait, selon elle, permettre de dégager à terme 500 millions d'euros de ressources nouvelles pour les universités. Il est assorti d'un second amendement tendant à réduire en conséquence le soutien budgétaire de l'État aux établissements, à hauteur de 75 millions d'euros pour 2026.

Si je ne suis pas opposé, sur le principe, à l'augmentation des droits d'inscription universitaires selon le principe de la progressivité, cette proposition me paraît prématurée. Notre commission, au travers du rapport d'information de Laurence Garnier et de Pierre-Antoine Levi, a estimé qu'une telle évolution requerrait la réunion de plusieurs paramètres, parmi lesquels la réforme des bourses et le maintien du soutien budgétaire de l'État. La proposition de la commission des finances ne suit aucunement cette logique et, pour ma part, je ne la soutiendrai pas en l'état.

J'estime par ailleurs que les établissements disposent en attendant d'autres marges de manoeuvre pour augmenter leurs ressources tirées des droits d'inscription, à commencer par l'application de la majoration des droits pour les étudiants extracommunautaires, alors que 92 % d'entre eux en sont aujourd'hui exonérés, de manière totale ou partielle, sur décision des établissements. Lorsque l'on offre aux universités un levier pour obtenir des ressources nouvelles, il convient que celles-ci les utilisent.

J'en viens à présent aux crédits du programme 231 relatif à la vie étudiante, doté de 3,2 milliards d'euros, en baisse de 26 millions par rapport à l'année dernière.

Cette baisse résulte principalement du statu quo sur les bourses sur critères sociaux.

On observe, depuis plusieurs années, une tendance à la diminution du nombre de boursiers, sous l'effet de la progression des formations privées et en apprentissage, qui ne sont pas éligibles aux bourses, mais surtout de l'absence d'indexation des barèmes sur l'inflation. Chaque année, la hausse des salaires nominaux conduit ainsi à la sortie de nombreux étudiants du système. Une première réforme engagée en 2023 par Sylvie Retailleau avait permis d'améliorer la situation, en étendant le bénéfice des bourses à 13 000 étudiants supplémentaires et en augmentant sensiblement leur montant.

Une seconde phase de la réforme, annoncée pour la rentrée 2025, devait permettre d'indexer enfin ces prestations sur l'inflation et de corriger les effets de seuil du système actuel par une linéarisation des échelons, pour un coût total estimé par le ministère entre 350 et 400 millions d'euros. Du fait de la situation budgétaire et politique, cette seconde phase a été reportée sine die, en conséquence de quoi le nombre de boursiers est revenu en 2024-2025 à son niveau d'avant la réforme de 2023.

Les crédits destinés aux aides indirectes aux étudiants, c'est-à-dire principalement à la restauration et au logement, sont en revanche en légère hausse, du fait de l'augmentation de 14 millions d'euros de la subvention versée au Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (Cnous).

Cette hausse vise principalement à couvrir la progression rapide de son activité de restauration, soumise à une forte tension depuis les mesures de modération tarifaire mises en place lors de la crise sanitaire. La présidente du Cnous estime que, alors que le coût réel d'un repas est estimé à 8 euros, que le plafond d'emploi du réseau n'évolue pas, et qu'il rencontre par ailleurs des difficultés de recrutement, l'augmentation du nombre de repas à un euro conduit à une « fragilisation déraisonnable » de son activité de restauration.

Il faut, par ailleurs, observer que les mesures d'économies opérées sur les aides directes, c'est-à-dire les bourses ou les aides personnalisées au logement (APL), tendent à augmenter le recours aux aides indirectes, selon un effet report principalement supporté par le réseau des oeuvres. Dans ce contexte, l'augmentation de sa dotation budgétaire ne peut être que saluée ; le Cnous demeure cependant contraint de réfléchir à des mesures d'économies, de resserrement de son activité et de péréquation entre ses structures.

J'en termine, sur les aides indirectes, avec la loi du 13 avril 2023, dite loi Levi, dont la montée en charge est poursuivie et dont l'enveloppe budgétaire est préservée à la hauteur des besoins constatés sur le terrain. Ainsi, 211 conventions de partenariat avec des structures de restauration collective sont à présent en vigueur, et 35 millions d'euros sont prévus pour 2026.

Enfin, dans la perspective de l'examen à venir par le Parlement du projet de loi relatif à la régulation de l'enseignement supérieur privé, je me suis penché sur les conditions de l'octroi de financements publics aux formations supérieures privées, notamment via les crédits de l'apprentissage.

Alors que les formations privées accueillent désormais plus du quart des étudiants, je constate que le système actuel est marqué par une surrégulation des établissements privés de qualité, qui s'oppose à l'absence globale de contrôle dont bénéficient les structures que nous pourrions qualifier d'« officines commerciales ».

Les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (Eespig) et, plus généralement, les établissements privés de qualité sont en effet soumis à de fortes contraintes pour des contreparties de plus en plus limitées. En témoigne la baisse de la dotation par étudiant allouée aux Eespig, qui a diminué de 28 % lors de la dernière décennie.

Face à la concurrence débridée du secteur privé lucratif, certaines écoles rencontrent par ailleurs des difficultés nouvelles de recrutement. Dans ce contexte, certains établissements envisagent de quitter le statut d'Eespig ou l'univers régulé de la délivrance de titres et de diplômes nationaux pour bénéficier de la même souplesse que leurs concurrents. Cette évolution ne peut que nous inquiéter au regard non seulement des perspectives ouvertes aux étudiants, mais aussi de la nécessité pour notre pays de conserver une offre de formation technique afin de relever le défi de la souveraineté de notre industrie, qui en a bien besoin.

À rebours de ces inquiétudes nouvelles, ces dernières années ont vu un développement rapide - que personne n'avait anticipé - de formations privées à but très lucratif, dont le modèle de formation repose sur la délivrance de certifications professionnelles plutôt que de diplômes nationaux, et le modèle économique sur la captation des financements publics de l'apprentissage. Depuis la réforme de 2018, le nombre d'apprentis dans l'enseignement supérieur a parallèlement connu une croissance spectaculaire de 253 %, principalement portée par les écoles de commerce et les autres formations privées. Cette évolution a donné lieu à 6,5 milliards d'euros de dépenses publiques, entre 2020 et 2023, au titre de la prise en charge des contrats d'apprentissage par l'État.

Les fonds publics de l'apprentissage sont ainsi dévoyés au profit d'établissements à l'environnement pédagogique très insuffisant, associant un faible taux d'enseignants permanents à une proportion importante de cours à distance, et aux pratiques commerciales trompeuses.

Face à cette situation, les mesures mises en oeuvre, très timides, sont centrées sur la lutte contre la fraude et sur un objectif global d'économies, plutôt que sur la promotion de la qualité pédagogique des organismes bénéficiaires.

Il me semble au contraire que, pour véritablement réguler les dépenses de l'apprentissage tout en protégeant les étudiants, le levier le plus efficace consisterait à flécher les financements associés vers les établissements dont la qualité aura pu être reconnue.

Cette ambition suppose une évolution du système d'évaluation des établissements du supérieur, qui doit être étendu à tous les établissements bénéficiant de financements publics.

Alors que l'existence du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres) est menacée par plusieurs amendements déposés sur le projet de loi de simplification de la vie économique- l'examen en commission mixte paritaire ne cesse d'être repoussé et devrait a priori avoir lieu en janvier prochain -, il me semble au contraire que cette instance doit occuper une place centrale dans le dispositif. Son statut d'autorité publique indépendante ainsi que son savoir-faire en font en effet l'acteur le plus légitime.

J'ai par ailleurs pu constater que sa nouvelle présidente a engagé un grand chantier de simplification des modalités de contrôle et d'évaluation, qui est largement salué par les acteurs. L'objectif en est notamment de limiter la durée de l'évaluation à un an, de faire passer sa périodicité de cinq à six ans, et de rationaliser les critères utilisés. L'institution travaille par ailleurs à développer son acculturation aux spécificités des établissements privés, par un travail en commun avec la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG), et qui devra également associer la commission des titres d'ingénieur (CTI).

Dans le contexte du nécessaire redressement de nos comptes publics, et en gardant ces quelques points de vigilance à l'esprit, je vous propose de donner un avis favorable à ce budget d'attente, corrigé à la marge par la limitation du montant restant à la charge des établissements au titre du CAS « Pensions », selon l'amendement que je vous propose d'adopter.

M. Yan Chantrel. - Je vous remercie pour la qualité de votre rapport, qui est très complet. Le budget que vous nous avez présenté aujourd'hui affiche, en apparence, une hausse très modeste de 175 millions d'euros, soit une évolution de 0,64 %. En réalité, cette hausse ne compense pas l'inflation attendue, de 1,3 % pour 2026. En euros constants, le budget décroît.

Les finances des universités restent largement grevées par les surcoûts liés à la hausse des prix de l'énergie ; par la non-compensation intégrale par l'État des mesures dites Guerini, dont le reste à charge est évalué à 150 millions d'euros pour 2026 ; par les nouvelles obligations réglementaires concernant la PSC, dont le coût est estimé à 62 millions d'euros ; et par le relèvement de 4 points du CAS « Pensions », qui n'est compensé qu'à hauteur de 81 millions d'euros, sur un coût total de 200 millions d'euros.

L'État décideur refuse d'être payeur : nous déposerons des amendements afin de compenser ces coûts, qui font peser sur nos universités un poids démesuré. Les conséquences sur leurs capacités d'accueil - près de 30 000 places ont été supprimées en master et en licence à la rentrée 2025 - et sur les conditions de cet accueil sont lourdes.

Le programme 231 relatif à la vie étudiante enregistre également une baisse de 3,22 millions d'euros, mais la baisse la plus significative concerne les bourses sur critères sociaux, justifiée par le ministère au titre d'une baisse du nombre de boursiers en lien avec l'apprentissage. Cet argument est particulièrement inaudible alors que la précarité des étudiants augmente. Par ailleurs, les besoins en aide alimentaire se multiplient pour répondre à l'urgence sociale qu'entraîne, d'une part, la non-indexation des bourses sur l'inflation et, d'autre part, l'effet de seuil du système actuel d'éligibilité aux bourses.

Ainsi, le nombre de boursiers diminue annuellement, tandis que la précarité augmente. J'y vois la démonstration de l'inadéquation du système aux besoins de la jeunesse. Il est plus que jamais urgent de mettre en place cette réforme structurelle des bourses, qui nous est promise depuis deux ans.

Considérant votre intervention, monsieur le rapporteur, je suis étonné de votre avis favorable sur les crédits de l'enseignement supérieur. En 2026, la somme globale consacrée à chaque étudiant est de 13 060 euros par an, soit 1 000 euros de moins qu'il y a dix ans ; signe que l'État n'a pas accompagné l'augmentation massive des effectifs étudiants, soumettant ainsi l'université à une pression qui continue d'augmenter.

Vous l'avez dit, l'enseignement privé lucratif connaît un essor considérable, exploitant le désespoir des jeunes à coups de frais de scolarité exorbitants, alors même qu'ils délivrent des diplômes en carton, si je puis dire, sans valeur sur le marché du travail. Ces établissements, qu'il faut à tout prix réguler, font même une concurrence déloyale à l'enseignement privé de qualité, notamment aux Eespig.

Nous proposerons prochainement une proposition de loi sur ce sujet, qui vous tient également à coeur, monsieur le rapporteur.

Pour toutes ces raisons, nous donnerons un avis défavorable à ces crédits sur l'enseignement supérieur.

M. Pierre Ouzoulias. - Monsieur le rapporteur, je vous remercie pour la franchise de vos propos et pour les constats que malheureusement nous partageons, notamment s'agissant de la fin de la LPR. Nous avons consacré beaucoup de temps à cette loi de programmation qui n'a finalement que fort peu contraint le budget de l'État, ce qui pose problème pour un éventuel renouvellement d'un exercice de ce type.

Plus profondément, je m'interroge : pourquoi tant de lois de programmation sont-elles appliquées, mais pas celle qui concerne la recherche et l'enseignement supérieur ? Force est de constater qu'une loi de ce type ne suffit pas en l'absence de prise de conscience politique de l'intérêt de faire progresser son budget au sein d'une loi-cadre.

Nous devrions nous interroger sur ce point, alors que tous nos voisins - je pense notamment au Royaume-Uni et à l'Allemagne -, qui se trouvent parfois dans des situations budgétaires plus complexes que la nôtre, considèrent que la seule façon de sortir de la crise que nous traversons consiste à engager des moyens considérables pour la recherche. Nous faisons l'inverse.

Vous avez évoqué un budget d'attente, mais j'estime qu'il s'agit plutôt d'un budget d'accompagnement du déclin, voire d'un budget de soins palliatifs : nous sommes en train de mettre sous perfusion des universités dont toutes nous disent que leur budget sera totalement déficitaire dans très peu de temps, les contraignant à passer sous la tutelle du recteur. En clair, cela signifie la fin de l'autonomie des universités.

L'élément le plus triste de votre rapport réside dans la perte de 440 contrats doctoraux, ce qui est d'une extrême gravité. La France est en effet le seul pays de l'OCDE à perdre entre 5 % et 10 % de docteurs chaque année, et ce budget s'inscrit dans la même tendance, alors que nous avons besoin d'eux dans des domaines tels que l'intelligence artificielle (IA). De surcroît, nous sommes complètement dépendants des doctorants étrangers : si ceux-ci ne viennent plus étudier en France, la moitié des formations risque de fermer.

Enfin, concernant les tarifs différenciés, il me paraît politiquement impossible de faire accepter une hausse des droits d'inscription si l'État consacre par ailleurs des sommes folles à des établissements privés lucratifs, sans aucun contrôle.

Nous voterons bien évidemment contre ce budget.

Mme Laurence Garnier. - Deux tiers des universités se trouvent dans une situation financière difficile, notamment en raison de la non-compensation de mesures décidées unilatéralement par l'État, telles que les mesures Guerini ou la hausse de la contribution au CAS « Pensions », qui devra être absorbée par les établissements à hauteur de 200 millions d'euros dans ce budget. Vous avez, monsieur le rapporteur, déposé un amendement visant à compenser partiellement cette dernière mesure, tandis que le rapport d'information rédigé par Pierre-Antoine Levi et moi-même préconisait une compensation complète.

Pour autant, vous avez rappelé les contraintes pesant sur nos finances publiques et nous considérons donc que l'amendement représente un premier pas qui a le mérite d'envoyer un signal à nos universités, qui se retrouvent dans une position difficile de manière récurrente, à la suite de ces décisions de l'État.

Vous avez rappelé, en outre, que Bercy lorgne la trésorerie de nos universités. Or si celle-ci peut paraître imposante facialement - 5,5 milliards d'euros -, elle comporte, comme nous l'ont rappelé de nombreux présidents d'université, une grande part de trésorerie « fléchée », c'est-à-dire d'ores et déjà destinée à financer des appels à projets pluriannuels.

Sur un autre point, vous avez évoqué les Comp, qui ont vocation à devenir des contrats d'objectifs et de moyens (COM) à part entière, mais dont les contours restent très flous. Il est en tout cas certain que la SCSP telle qu'elle existe actuellement est pour le moins illisible et suscite de nombreuses incompréhensions de la part des présidents d'université.

J'en viens aux potentielles recettes supplémentaires et donc aux droits d'inscription, en rappelant que l'écrasante majorité des étudiants extracommunautaires est exonérée, totalement ou partiellement, de la majoration desdits frais. Cela mérite débat : je rappelle qu'un étudiant français qui s'inscrit en licence doit s'acquitter de 178 euros, là où les frais devraient s'élever à 2 770 euros pour un étudiant extracommunautaire.

Si ne suis pas opposée à ce que les étudiants extracommunautaires aient à payer des droits d'inscription plus élevés, n'oublions pas que nombre d'entre eux arrivent en France avec peu de ressources : plus de la moitié des étudiants étrangers accueillis dans nos universités viennent du Moyen-Orient, du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, et on peut raisonnablement penser qu'une partie d'entre eux ne serait pas en mesure de s'acquitter du montant majoré des droits d'inscription.

L'ouverture d'une réflexion sur l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants français fait quant à elle partie des recommandations de notre rapport, en précisant que cette réflexion devrait être menée parallèlement à une réforme des bourses et sans diminuer, par ailleurs, le montant alloué aux établissements universitaires par l'État, ce qui n'est pas le sens de l'amendement déposé par notre collègue de la commission des finances.

Enfin, il importe de garder à l'esprit que toutes les réflexions sur la hausse des droits d'inscription ne seront pas de nature à régler la question du financement de nos universités, car ils ne représentent que 2,7 % de leur budget.

J'en termine avec le coût de l'échec étudiant : seuls 36 % de nos étudiants obtiennent leur licence en trois ans et la moitié l'obtiennent en cinq ans - c'est-à-dire après deux redoublements - malgré les efforts et les dispositifs déployés par de nombreuses universités. Cet échec étudiant, majeur, a un coût pour nos finances publiques estimé à 554 millions d'euros par cohorte d'étudiants, et je pense qu'il faut mettre ce sujet sur la table.

Mme Laure Darcos. - Je félicite à mon tour le rapporteur pour son travail, bien qu'il dépeigne un tableau affligeant de la situation : nous avons tous le moral en berne, et moi en particulier.

Je tiens en préalable à excuser Mme Paoli-Gagin, qui n'a pu se joindre à nous. Elle ne m'avait pas consultée au sujet de l'amendement qu'elle a déposé et je lui ai indiqué qu'il serait difficile de le faire adopter en l'état par notre commission.

Je souhaite vous lire le mail que m'a adressé un président d'université, qui montre à quel point l'opacité absolue entretenue par l'État concernant les financements des universités est grave : « Les données financières des universités sont publiées sur data.enseignementsup-recherche.gouv.fr. Les derniers éléments publiés sont le compte financier de 2023 et le budget initial de 2024. Depuis, les universités ont voté un compte financier pour 2024, mais aussi le budget initial 2025, et éventuellement des rectificatifs. Lors de l'élaboration du budget initial, l'ensemble des crédits notifiés aux établissements figurent dans un document dit “notification préliminaire”. Ce document n'a pas été reçu en 2024 ni en 2025. » En clair, l'État cache aux universités l'ensemble du compte financier.

Il poursuit : « Pour cette année, nous avons reçu le vade-mecum en pièce jointe et des orientations par mail. Dans le budget d'établissement, le rectorat nous demande d'afficher strictement le montant notifié, qui est systématiquement inférieur au montant notifié au cours de l'année, notamment en juillet dans la notification intermédiaire et en fin d'année dans la notification finale.

« Cela oblige les établissements à établir un budget négatif, car l'ensemble des recettes de la part de l'État ne sont pas inscrites. Au surplus, l'université est dans l'obligation de trouver des financements externes qui ne sont pas connus au moment de l'élaboration du budget initial. Il ne s'agit ainsi pas d'une mauvaise gestion ou d'un manque de compétences.

« Sur la trésorerie, nous avons l'obligation d'avoir quinze jours de fonds de roulement et trente jours de trésorerie au regard du décret financier. Par effet multiplicateur, les 864 millions d'euros de 2024 - moindres aujourd'hui sur les fonds non fléchés - ne couvrent sans doute pas plus les besoins attendus pour les universités et les organismes nationaux de recherche.

« Il serait pertinent que le ministre présente le montant que représentent ces deux obligations pour l'université et le compare au montant disponible réel à partir des comptes financiers de 2024 votés en 2025.

« Le plus grave concerne les actions spécifiques qui sont demandées sur les budgets, notamment le soutien handicap calculé a priori sur le nombre d'étudiants en situation de handicap. Il leur est en effet notifié que les actions spécifiques non pérennes ne doivent pas être intégrées en tant que recettes pouvant ainsi remettre en cause l'inscription de ces politiques, puisque cela creuse le déficit. »

Mme Mathilde Ollivier. - Je tiens à exprimer mon indignation en réaction à la fin de votre rapport : près de 6,5 milliards d'euros sont consacrés à l'apprentissage, soit un montant bien supérieur aux impacts des mesures Guerini et de la PSC, estimés à 400 millions d'euros ou à 500 millions d'euros par an. Une enveloppe de 6,5 milliards d'euros est donc allouée aux établissements privés à but lucratif pour qu'ils se développent...

M. Stéphane Piednoir, rapporteur pour avis. - L'enveloppe ne concerne pas que les établissements privés et porte sur trois années, de 2020 à 2023.

Mme Mathilde Ollivier. - Il serait intéressant d'avoir le détail de la répartition entre les différentes catégories d'établissements. En tout état de cause, au lieu de débattre de la PSC et du CAS « Pensions », au sujet desquels nous déposerons tous des amendements, nous devrions discuter de la LPR et des moyens permettant de rendre la recherche et l'enseignement supérieur français compétitifs à l'international, la plupart des acteurs ayant compris que l'avenir de nos pays et de nos économies se joue dans ce domaine. Je m'attriste donc que nous discutions de la compensation des mesures précédemment adoptées au lieu de nous atteler à un travail de prospective pour notre enseignement supérieur.

Par ailleurs, les frais différenciés sont, selon nous, une mesure dangereuse en ce qu'ils remettent en cause les principes mêmes sur lesquels se fonde l'enseignement supérieur. Si une discussion doit avoir lieu sur ce sujet, je pense qu'elle mérite un débat bien plus large qu'un amendement au PLF.

Pour ce qui est du programme 231 « Vie étudiante », l'absence d'indexation des bourses sur l'inflation conduit à ce que le nombre de boursiers soit le plus faible depuis dix ans, alors que l'accès à l'enseignement supérieur est déjà très inégalitaire et que la pauvreté augmente, notamment chez les jeunes.

La classe d'âge la plus pauvre est ainsi celle des moins de 18 ans, avec un taux de pauvreté de 11,4 % ; la deuxième classe d'âge la plus pauvre étant celle des 18-29 ans, avec un taux de pauvreté s'élevant à 10 %. Or réduire l'enveloppe des bourses ou l'accès aux différentes catégories de bourses touche au premier chef les plus pauvres, ainsi empêchés d'accéder à l'enseignement supérieur.

Nous voterons donc contre ce budget.

M. Jean Hingray. - Le moins que l'on puisse dire, c'est que la présentation du PLF pour 2026 a contribué à faire naître un débat musclé - et sans doute indispensable - au sein des universités françaises. Le sniper est le ministre lui-même qui, au cours d'une audition récente au Sénat, a osé prononcer les propos suivants : « La situation budgétaire des établissements, ce n'est pas Zola non plus ! » Cette phrase a déclenché une vive polémique, ce qui n'a pas empêché le ministre de souligner, par ailleurs, l'excellence des universités de notre pays.

Le montant des crédits de la mission « Recherche et enseignement supérieur » marque une hausse de presque 2 % par rapport à 2025. Pour autant, nous sommes atterrés par la trajectoire de la LPR, qui n'est pas respectée depuis 2025 : les crédits de la LPR sont ainsi inférieurs de 55 millions d'euros au montant qui aurait dû être atteint pour l'année 2026.

Que faut-il en conclure ? Que la parole de l'État n'est pas tenue, ce qui contribue évidemment à déstabiliser l'ensemble de l'écosystème, privé de cap et en panne de confiance, comme l'avaient souligné nos collègues Laurence Garnier et Pierre-Antoine Levi dans leur récent rapport d'information intitulé Relations stratégiques entre l'État et les universités.

Une autre conclusion possible est que notre système de recherche a atteint une limite, du fait d'une démographie négative des chercheurs ou de la montée en puissance généralisée de l'IA.

En réalité, l'ensemble de l'écosystème est en mutation rapide : par exemple, la hausse spectaculaire de l'apprentissage - 665 000 jeunes en 2024, contre environ 327 000 jeunes en 2020 - a nécessairement un impact sur le nombre de bénéficiaires de bourses sur critères sociaux dans la mesure où les apprentis n'y ont pas accès. Rappelons également que 50 % des étudiants franchissent le stade de la licence en trois à cinq années et que le coût d'une année de formation étudiante est d'environ un peu plus de 12 000 euros, comme le soulignait Laurence Garnier.

Le ministre a donc raison : le budget des universités augmente, mais leurs dépenses suivent une trajectoire analogue. Il est vrai qu'elles doivent faire face à une hausse mécanique des flux, le baccalauréat ne jouant toujours pas son rôle de filtre.

La situation financière de l'enseignement supérieur est donc difficile. En attendant la réforme des bourses et des droits d'inscription, et si quelques lueurs d'espoir existent - avec les 35 millions d'euros déployés pour la loi visant à favoriser l'accès de tous les étudiants à une offre de restauration à tarif modéré, dite loi Levi -, le tableau d'ensemble est sombre.

Nous vous soutiendrons, monsieur le rapporteur.

M. François Patriat. - Dans un contexte budgétaire contraint, les crédits alloués à l'enseignement supérieur sont préservés et les opérateurs se voient stabilisés. Avec une hausse à hauteur de 260 millions d'euros en 2026, ce budget parvient en effet à trouver un certain équilibre.

Ce budget devrait notamment permettre l'application de la réforme de la formation initiale des enseignants, qui est l'une des conditions nécessaires pour mieux recruter et mieux former dans l'intérêt des élèves et de leur réussite.

Nous saluons la volonté de territorialiser le pilotage de l'enseignement supérieur, ambition qui s'accompagne de l'inscription dans le PLF d'une enveloppe de 44,5 millions d'euros.

Toutefois, la hausse de quatre points du taux de contribution des employeurs au CAS « Pensions », qui ne devrait être compensée qu'à moitié - à hauteur de 81 millions d'euros - devrait avoir un impact sur le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire », à savoir une augmentation des charges de personnel des organismes de recherche. Le risque pèse en particulier sur des universités déjà en difficulté, nombre d'entre elles étant confrontées à une hausse de leur coût de fonctionnement.

Concernant le programme 231 « Vie étudiante », l'un des principaux enjeux est celui de la lutte contre la précarité, qui reste une réalité préoccupante dans la mesure où la moitié des étudiants vit avec moins de 100 euros par mois. Elle touche les étudiants dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de l'alimentation, de l'accès à la santé ou au logement.

Le fait de pouvoir vivre et de travailler dans des conditions décentes est l'une des conditions de réussite pour nos étudiants. Dans ce contexte, les mesures de soutien au pouvoir d'achat des étudiants prévues sont donc à saluer : parmi elles figurent la pérennisation des repas à 1 euro et du tarif social à 3,30 euros, l'accès à une offre de restauration pour les étudiants des zones blanches ou encore le renforcement des moyens pour les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (Crous).

Cependant, la non-indexation du barème des bourses sur l'inflation est dommageable, car elle risque d'avoir des effets sur la précarité des étudiants et d'entraîner une diminution du nouveau de bourses.

Par conséquent, monsieur le rapporteur, nous soutiendrons votre amendement et nous suivrons vos préconisations.

M. Max Brisson. - Nous soutenons la volonté du rapporteur de réduire l'impact de la hausse de la contribution des établissements au CAS « Pensions ». Le dialogue restant difficile entre la commission des finances et la nôtre, je l'invite à se rapprocher à nouveau du rapporteur général et du rapporteur spécial de ladite commission afin de tâcher de trouver un compromis, le prélèvement prévu étant disproportionné dans la situation actuelle.

Je suis gêné par la méthode et le dis d'autant plus aisément que les rapporteurs pour avis et les rapporteurs spéciaux appartiennent à tous les groupes de notre assemblée : nous travaillons sur le fond des sujets toute l'année, puis nous voyons arriver des préconisations de la commission des finances au moment du budget. Tout en veillant à prendre des décisions parfaitement raisonnables et responsables, il me semble qu'il serait bienvenu de consulter celles et ceux, qui, dans chacun de nos groupes, travaillent sur le fond des sujets.

Ces remarques n'enlèvent rien à la nécessité de réduire le déficit, et je comprends nos collègues de la commission des finances - en particulier son rapporteur général -, confrontés à des commissions qui considèrent que les politiques dont elles traitent sont essentielles et que les économies doivent être réalisées chez les voisins : partant de ce constat, il est logique de souhaiter mettre tout le monde à contribution, mais un peu de dialogue permettrait sans doute de trouver des solutions.

Quant à la méthode du Gouvernement, qui est liée à un contexte politique particulier et à des délais budgétaires contraints, comme l'a rappelé le président Patriat, nous restons dans le cadre d'une politique du rabot, qui ne pourra créer que des crispations. Alors que l'excellent rapport d'information de Pierre-Antoine Levi et de Laurence Garnier pose des pistes de réorganisation, je peine à identifier celles-ci dans ce projet de budget.

Des questionnements sur l'autonomie, la progressivité des droits d'inscription, la prévisibilité des moyens et la diversification des ressources mériteraient ainsi d'être abordés, mais nous nous trouvons face à la seule logique du rabot qui ne permet pas de définir une politique. Le même constat peut malheureusement être dressé, politique après politique et commission après commission.