B. UN COMPTE D'AFFECTATION SPÉCIALE QUI DOIT ÊTRE SOUMIS À DES MODALITÉS DE GESTION ET D'ÉVALUATION PLUS RIGOUREUSES

1. Soumettre plus rigoureusement le CASDAR au principe d'annualité budgétaire

Le CASDAR déroge en tous points au principe d'annualité budgétaire auxquels il est en théorie soumis par la pratique systématique et massive des reports de crédits. Cette situation résulte du caractère tardif, chaque année, de la consommation des crédits. La Cour des comptes, dans son analyse de l'exécution budgétaire pour l'année 2024, souligne ainsi des « difficultés structurelles pour mobiliser les crédits en début d'année ».

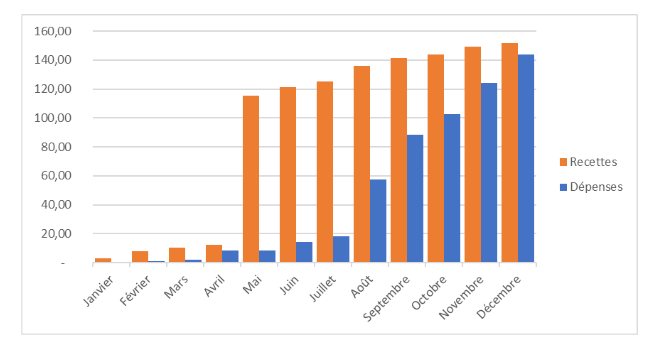

Rythme de perception des recettes et d'engagement des dépenses

(en millions d'euros)

Source : Cour des comptes

La simplification de la procédure préalable à l'engagement des dépenses, prévue par le PNDAR 2022-2027, n'a pas entraîné la fluidification attendue des décaissements, lesquels s'opèrent toujours principalement au second semestre, malgré la mise à disposition effective des crédits dès le mois de mars. Un grand nombre d'appels à projet est lancé trop tardivement dans l'année : il apparaît qu'une meilleure anticipation de ceux-ci pourrait conduire à mieux étaler les dépenses sur l'ensemble de l'année civile. Cela semble constituer une nécessité d'autant plus prégnante que la situation actuelle conduit les reports de crédits de paiement à être toujours plus élevés, années après années.

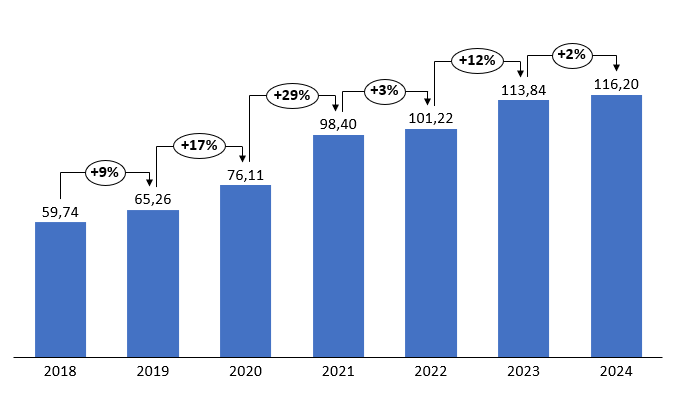

Montant des crédits de paiement au 31

décembre de l'année

reportés sur l'exercice

suivant

(en millions d'euros)

Source : Commission des finances du Sénat

2. Parfaire les modalités d'évaluation performative du CASDAR

À titre liminaire, les rapporteurs spéciaux se réjouissent de la rationalisation, soulignée par la Cour des comptes dans sa note d'analyse précitée et sur laquelle ils ne s'étendent donc pas, du coût de gestion du CASDAR. Il semble en effet que la mise en oeuvre du Programme national pour le développement agricole et rural (PNDAR) 2022-2027 a contribué à améliorer la situation auparavant caractérisée par un coût de suivi du CASDAR proportionnellement très important. Ils relèvent en particulier la division par six12(*), entre 2023 et 2024, du coût des fonctions support directement supportées par le CASDAR, grâce à une reprise en main d'une partie des programmes support par les services du MASA et de certains de ses opérateurs, ce qui favorise nécessairement des économies d'échelle. Le PNDAR 2022-2027 est axé autour de 9 priorités (cf. tableau infra).

Les rapporteurs spéciaux demeurent néanmoins attentifs à l'évaluation de la performance associée à ce programme. Il importe en premier lieu que le ministère de l'agriculture s'attache à restituer davantage les résultats des recherches appliquées financées par les exploitations agricoles, lesquelles ont également droit à cette information. À l'heure où la thématique de l'agroécologie oriente fortement les choix publics dans le domaine de l'agriculture, il est nécessaire de renforcer la programmation de la recherche, ce qui passe par une information plus satisfaisante du Parlement.

Les neuf

priorités du Programme national pour le développement

agricole et rural (PNDAR) 2022 - 2027

Deux priorités pour la mobilisation en faveur de l'économie, de l'emploi et des territoires :

- Créer des chaînes de valeur équitables favorisant une relocalisation des productions agricoles et la compétitivité des filières et des entreprises ;

- Répondre au défi du renouvellement des générations en agriculture en accompagnant l'installation et la transmission, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie au travail et les démarches de réflexion sur le sens des métiers en agriculture.

Deux thèmes prioritaires sur le plan environnemental :

- Contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, et développer les techniques permettant de stocker du carbone (et valorisation associée) ;

- Développer l'autonomie protéique et azotée de l'agriculture française et des territoires.

Trois thèmes prioritaires pour améliorer la résilience de l'agriculture :

- Valoriser et préserver l'agrobiodiversité, en diversifiant les productions à différentes échelles (du niveau intra-parcellaire au niveau paysager), en mobilisant la sélection génétique et en favorisant les complémentarités élevage-culture ;

- Accompagner l'adaptation des systèmes de production animale et végétale face aux aléas et au changement climatique, en s'appuyant notamment sur une gestion économe et efficiente de l'eau ;

- Renforcer la gestion intégrée de la santé animale et végétale, en développant la place des mesures préventives ou alternatives à l'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse ou d'antimicrobiens (gestion de l'assolement, sélection génétique, biocontrôle, méthodes de biosécurité, gestion mécanique, etc.), en particulier pour anticiper et préparer des évolutions réglementaires telles que le non-renouvellement de l'approbation de substances actives au niveau européen, en synergie avec les actions des plans Ecophyto et Ecoantibio.

Un enjeu « sociétal » :

- Améliorer le bien-être animal et poursuivre les transitions pour rester acteur des marchés et générer de la valeur au sein des filières.

Un enjeu plus transversal :

- Mobiliser le levier du numérique pour soutenir la conception, le pilotage, le déploiement et la valorisation de systèmes de production agricole innovants et performants.

Source : projet annuel de performance, annexe au projet de loi de finances pour 2025

Parmi les deux indicateurs13(*) de performance du programme 775, ils considèrent de nouveau que le « nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d'agriculture, le réseau des organismes nationaux à vocation agricole et rurale (ONVAR) et les groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE) » n'est pas pertinent. À l'inverse, certains éléments essentiels des politiques publiques portées par le CASDAR ne font l'objet d'aucune évaluation : parmi les trois indicateurs14(*) de performance du programme 776, il n'y a par exemple aucun indicateur de performance portant sur les appels à projet alors que ceux-ci constituent 30 à 40 % des financements du programme.

Les rapporteurs spéciaux réitèrent donc certaines préconisations formulées l'an passé, en particulier la nécessité d'une évaluation effective des activités, une plus juste estimation de leur impact environnemental et un recours accru aux procédures d'appel à projets.

Enfin, les rapporteurs spéciaux portent une attention spéciale au devenir de la taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles instituée à l'article 302 bis MB précité du code général des impôts, principalement assise sur les petites exploitations et dont le rendement est dérisoire. Sans aller jusqu'à proposer sa suppression, ils appellent, comme l'an dernier, à en revoir l'assiette et à prendre davantage en considération la situation financière des exploitants agricoles dans la réflexion d'ensemble.

* 12 Les dépenses des fonctions support directement financées par le CASDAR sont passées de presque 600 000 euros à un peu moins de 100 000 euros.

* 13 Le second indicateur porte sur le nombre d'agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agroécologique (GIEE- 30 000).

* 14 Ces trois indicateurs portent sur la capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen, la capacité des instituts techniques agricoles (ITA) à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques et enfin l'audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles.