EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Instauration d'une procédure extrajudiciaire et

unilatérale de décharge d'une obligation alimentaire à

l'égard d'un parent considéré comme

« défaillant »

L'article 1er de la proposition de loi instaure une procédure unilatérale, quasi-inconditionnelle et extrajudiciaire de décharge de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent considéré comme « défaillant », par le biais d'un simple acte notarié. Cette nouvelle procédure s'ajouterait aux procédures déjà existantes.

Les travaux du rapporteur ont toutefois permis d'identifier les nombreuses difficultés juridiques qu'emporterait l'adoption d'un tel dispositif. Il en va notamment ainsi de l'unilatéralité de cet acte, qui méconnaît le caractère réciproque de l'obligation alimentaire. Au-delà, ses modalités de contestation, qui figurent à l'article 2 du texte mais sont inséparables de l'article 1 er, apparaissent préjudiciables au parent tenu pour défaillant à deux égards. D'une part, la défaillance parentale est insuffisamment caractérisée en droit. D'autre part, la procédure de contestation repose sur une inversion de la charge de la preuve.

La commission a en outre jugé que ce dispositif engendrerait vraisemblablement un effet d'aubaine défavorable tant au parent concerné qu'à la solidarité nationale. Il lui apparaît enfin que le droit en vigueur permet déjà de satisfaire l'objectif poursuivi par cette proposition de loi.

La commission a en conséquence, sur proposition de son rapporteur, Marie Mercier, rejeté l'article 1er.

1. Le droit civil impose aux parents et à leurs descendants une obligation d'assistance mutuelle, dont les décharges sont contrôlées par le juge

1.1. Le principe : parents et descendants, ainsi que leurs alliés, se doivent mutuellement assistance

La solidarité familiale est l'un des principes cardinaux du droit civil français, a minima depuis l'élaboration du code civil en 1804. Ainsi, les articles 203 et 205 du code civil, inchangés depuis cette date, établissent des devoirs réciproques entre parents et descendants : si l'article 203 impose aux époux qui contractent ensemble « l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants », ces derniers6(*) « doivent », en contrepartie, « des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », conformément à l'article 205 du code civil. Ainsi, comme le résume le premier alinéa de l'article 207 du même code, « les obligations [qui résultent des articles 203 et 205] sont réciproques ».

Précision sur les termes de « créancier » et de « débiteur »

En termes juridiques, la personne qui bénéficie de l'obligation alimentaire est appelée « créancier d'aliments », bien qu'elle ne reçoive pas, stricto sensu, des « aliments ». Celle qui la verse est un « débiteur d'aliments ».

Source : commission des lois

Similairement, l'article 371-1 du même code impose à tous les parents, y compris ceux qui ne seraient pas mariés, « un ensemble [...] de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant », qui découlent de l'autorité parentale. Jusqu'à sa majorité ou son émancipation, les parents doivent « protéger [l'enfant] dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement ». Les enfants, quant à eux, doivent, « à tout âge [...] honneur et respect à [leurs] père et mère »7(*).

Aux termes de l'article 206 du même code, ce devoir d'assistance alimentaire aux ascendants dans le besoin s'applique également aux « gendres et belles filles [...] dans les mêmes circonstances », étant toutefois précisé que « cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants de son union avec l'autre époux sont décédés ».

Toutefois, si un ascendant n'est plus en mesure de subvenir à ses besoins, la Cour de cassation a précisé que le devoir de secours que se doivent les conjoints entre eux prime l'obligation alimentaire qui repose sur les descendants8(*).

Cette obligation alimentaire, qui relève d'une assistance matérielle et non d'une assistance morale, ce qui signifie qu'elle n'impose pas une présence auprès du parent en difficulté, peut se traduire de deux manières : par une contribution financière ou par une aide en nature. L'article 210 du code civil précise en effet que « si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments ».

Dans la pratique, cette aide est, dans une écrasante majorité des cas, attribuée à l'amiable, au sein de l'intimité des familles et éventuellement à la suite d'échanges avec le conseil départemental9(*), notamment pour prendre en charge les frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Cet accord amiable peut prendre la forme d'un contrat écrit homologué par le juge aux affaires familiales, bien que cela ne soit aucunement une obligation. Si aucun accord amiable n'émerge, le créancier ou l'un des débiteurs, s'il estime que la répartition des charges n'est pas équitable entre débiteurs, peut saisir le juge aux affaires familiales.

Dans ce cas, le juge apprécie, en premier lieu, si le créancier est, comme le dispose l'article 205 du code civil, « dans le besoin ». La charge de la preuve repose à ce titre sur le créancier, qui doit donc démontrer qu'il ne peut subvenir à ses besoins fondamentaux, tels que le logement, l'alimentation, les soins10(*) ou encore l'habillement.

Les motifs de la demande d'obligation alimentaire importent peu. Que les causes soient accidentelles (chômage de longue durée, maladie, handicap, etc.) ou fautives (mauvaise gestion du patrimoine, dettes de jeu, etc.), le créancier peut solliciter une obligation alimentaire.

Toutefois, celui qui s'abstient volontairement de travailler alors qu'il en est capable ou qui ne se donne pas la peine d'exploiter son patrimoine foncier, peut se voir refuser sa demande d'obligation alimentaire.

Dans un second temps, si ce « besoin » est démontré, le juge fixe le montant ou les modalités de l'aide que devront apporter le ou les débiteurs, ainsi que la répartition de cette aide entre débiteurs. Aux termes de l'article 208 du code civil, cette aide n'est en effet accordée « que dans la proportion du besoin de celui qui [la] réclame, et de la fortune de celui qui [la] doit ». Les revenus, y compris les revenus du capital11(*), et les charges du créancier comme du débiteur sont ainsi pris en compte, le juge veillant par ailleurs à ce que le débiteur puisse également subvenir à ses besoins malgré la prise en charge de l'obligation alimentaire. En outre, le juge peut, même d'office, assortir la pension alimentaire « d'une clause de variation ».

Autant le créancier que l'un des débiteurs peuvent saisir le juge aux affaires familiales à tout moment pour solliciter une révision (à la baisse comme à la hausse) ou une suppression de l'obligation alimentaire, soit que le créancier se soit rendu indigne (voir infra12(*)), soit que les revenus ou charges du créancier ou du débiteur aient significativement évolué.

Lorsqu'un débiteur contrevient à son obligation alimentaire pendant plus de deux mois, il encourt jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende devant le juge pénal, au motif d'un abandon de famille régi par l'article 227-3 du code pénal.

Il convient en outre de noter que, lorsqu'une personne hébergée en EHPAD sollicite l'aide sociale à l'hébergement (ASH), qui constitue une avance financière versée par le conseil départemental pouvant être récupérée sur la succession, ce dernier doit d'abord se tourner vers les débiteurs alimentaires pour fixer le montant de l'aide financière en fonction de leur capacité contributive, l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles disposant que les débiteurs doivent « apporter la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais [d'hébergement] ».

Ainsi, dans les faits, d'après les éléments transmis au rapporteur par l'association nationale des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), la quasi-totalité des contentieux liés à l'obligation alimentaire concerne la contribution du ou des débiteurs aux frais d'hébergement en EHPAD.

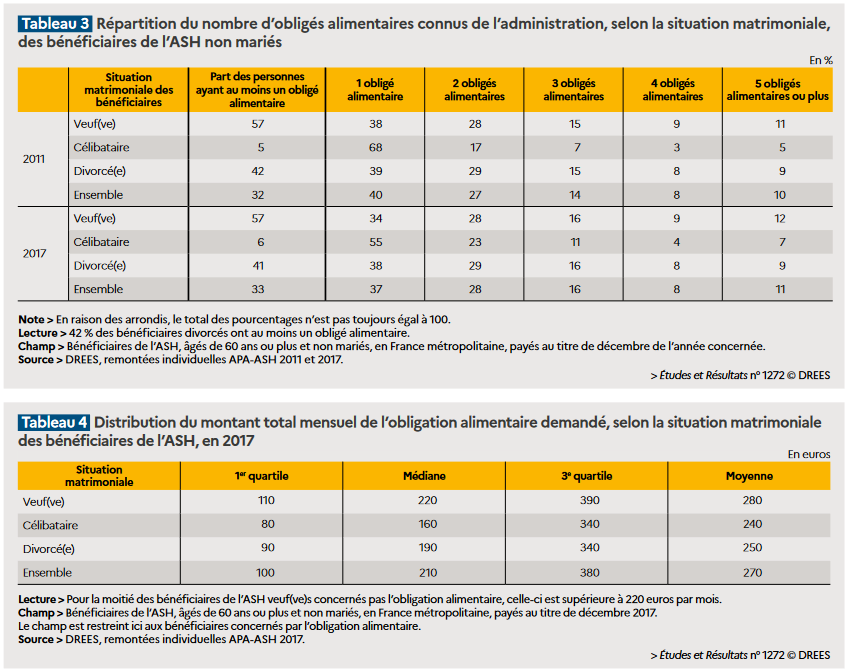

En effet, selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de la santé et de l'accès au soin publiée en juin 202313(*), un tiers des bénéficiaires de l'ASH qui ne sont pas mariés ont des débiteurs d'aliments qui sont sollicités par le conseil départemental. Le montant mensuel de l'obligation alimentaire atteint en moyenne 270 euros pour les bénéficiaires de l'ASH. Toutefois, ce montant n'est pas représentatif du montant moyen de la contribution que versent les débiteurs au titre de leur obligation alimentaire, dans la mesure où il n'inclut pas les contributions versées spontanément, hors ASH.

Statistiques relatives au nombre d'obligés alimentaires et à la contribution financière moyenne qu'ils doivent verser, pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement

Source : DREES, étude n° 1272 précitée

1.2. Le législateur a prévu des motifs de décharge de l'obligation alimentaire, notamment en cas de manquement grave de la part du créancier, contrôlés par le juge aux affaires familiales

L'obligation alimentaire repose sur le principe de l'aide intergénérationnelle, suivant une logique de réciprocité après les soins et donc les frais apportés par les parents lors de la minorité de leurs enfants. En conséquence, les motifs de décharge de l'obligation alimentaire sont relativement peu nombreux et sont, à l'exception de certains qui revêtent un caractère automatique, contrôlés principalement par le juge aux affaires familiales.

Précision sur les termes de « dispense » et de « décharge » de l'obligation alimentaire

Bien que la conséquence pratique soit identique, le code de l'action sociale et des familles et le code civil utilisent un vocabulaire différent pour qualifier les exemptions à l'obligation alimentaire : le premier fait référence à une « dispense » tandis que le second mentionne une « décharge » de l'obligation alimentaire.

Source : commission des lois

En premier lieu, le législateur a prévu des dispenses, non pas à l'obligation alimentaire en tant que telle, mais à la participation du débiteur aux frais d'hébergement d'une personne en EHPAD lorsqu'est sollicitée une aide sociale à l'hébergement auprès du conseil départemental.

Ces dispenses ont été récemment enrichies par le législateur à l'occasion du vote de la loi du 8 avril 2024 dite « bien vieillir »14(*). Elles sont énumérées à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles et concernent :

- les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ;

- les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, cette dispense portant uniquement sur l'aide au parent condamné ;

- les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.

Parallèlement, l'article 207 du code civil et l'article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles énoncent des motifs de décharge de l'obligation alimentaire. Celles-ci s'appliquent :

- aux pupilles de l'État élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département ;

- lorsque « le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur », sur décision du juge aux affaires familiales, qui pourra alors décharger « de tout ou partie » le débiteur de sa dette alimentaire. Cette décharge peut théoriquement être sollicitée à titre préventif par le débiteur, indépendamment d'un litige lié à l'ASH ou à une demande de contribution financière du créancier envers son débiteur, mais ce contentieux préventif est, dans les faits, presque inexistant ;

- depuis le vote de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, « en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou soeurs », sauf décision contraire du juge pénal. La commission des lois avait, lors de l'examen de cette loi, soutenu cette évolution législative, considérant qu'il s'agissait d'un moyen de « répondre à la souffrance des victimes »15(*).

De même, lorsque le juge pénal ou le juge aux affaires familiales ordonnent le retrait de l'autorité parentale, soit en raison d'une condamnation comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d'un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit en raison « de mauvais traitements, d'une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, d'un usage de stupéfiants, d'une inconduite notoire ou de comportements délictueux »16(*), le débiteur est alors, conformément à l'article 379 du code civil, automatiquement déchargé de l'obligation alimentaire, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.

Aucun des professionnels du droit interrogés par le rapporteur n'a eu connaissance d'un jugement pénal ou civil ayant écarté la décharge automatique de l'obligation alimentaire sur le fondement des dispositions précitées, ce qui suggère que de telles exemptions à l'automaticité de cette décharge sont, a minima, rares.

Lorsqu'il est saisi par un créancier d'une demande d'aide au titre de l'obligation alimentaire, le juge aux affaires familiales vérifie que ledit créancier n'est pas concerné par l'une de ces condamnations.

Concernant les « manquements graves » dont peut se prévaloir le débiteur pour se décharger de son obligation alimentaire, le juge aux affaires familiales dispose d'un « pouvoir souverain »17(*) d'appréciation desdits manquements. À ce titre, il n'est pas nécessaire qu'un jugement pénal ait été prononcé à l'encontre du créancier pour que le juge aux affaires familiales décharge le débiteur de son obligation alimentaire. En guise d'illustration, le juge aux affaires familiales a déchargé une débitrice de son obligation alimentaire, après avoir constaté l'indignité de la mère qui avait obligé sa fille à travailler, avait soustrait ses revenus, et s'en était désintéressée même au cours d'une grave maladie, pendant 17 ans18(*). La jurisprudence opère toutefois un équilibre, le juge aux affaires familiales n'hésitant pas à débouter les débiteurs se prévalant seulement de relations familiales « tendues », mais suivies19(*).

Des « manquements graves » que l'autorité judiciaire n'hésite pas à sanctionner : illustrations jurisprudentielles

Bien que le contentieux relatif à l'obligation alimentaire soit quantitativement limité (voir infra les statistiques fournies par le ministère de la justice), le deuxième alinéa de l'article 207 du code civil est parfois mobilisé pour permettre au juge aux affaires familiales de sanctionner les « manquements graves » dont aurait fait preuve un créancier.

Sans prétendre à l'exhaustivité, peuvent être cités à titre d'exemple plusieurs arrêts de la Cour de cassation ou de cours d'appel, qui concluent tous que les cas suivants justifient une décharge partielle ou totale de l'obligation alimentaire :

- un père ayant laissé à ses enfants des messages téléphoniques réitérés contenant des propos humiliants et injurieux allant jusqu'au déni de paternité en ce qui concerne l'un d'eux20(*) ;

- un père n'ayant jamais cherché à entrer en contact avec son fils, qui s'est désintéressé de celui-ci et s'est abstenu de participer à son entretien et à son éducation21(*) ;

- un père n'ayant pas servi régulièrement et intégralement à son ancienne femme la part contributive à l'entretien de ses sept enfants à laquelle il avait été condamné22(*) ;

- un père ayant, pendant leur enfance, fait subir aux débiteurs des maltraitances notamment des violences morales et des privations de nourriture, ayant manqué cruellement d'affection à leur égard et ne s'étant plus manifesté auprès d'eux une fois qu'ils avaient quitté le domicile familial, ce qui a entraîné des séquelles psychologiques attestées par des certificats médicaux23(*).

Source : commission des lois

Cette jurisprudence est considérée par les professionnels du droit interrogés par le rapporteur comme « claire » et ne posant « aucune difficulté » d'interprétation. Les éventuelles difficultés auxquelles les juges aux affaires familiales sont confrontés ne reposent pas sur la qualification de la gravité du manquement, a fortiori alors que le critère de la gravité est une notion fréquemment employée dans le code civil, mais sur l'ancienneté des faits reprochés au créancier par le débiteur.

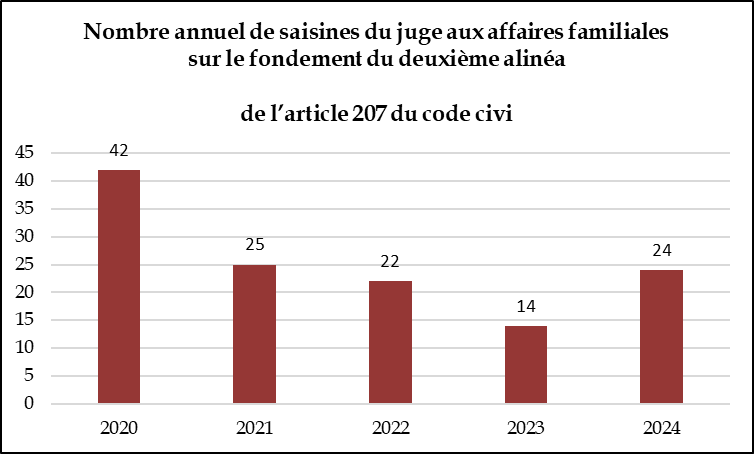

En tout état de cause, le contentieux fondé sur l'application du deuxième alinéa de l'article 207 du code civil apparaît quantitativement faible, puisqu'il oscille autour d'une vingtaine de saisines du juge aux affaires familiales par an, d'après les données transmises par la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) du ministère de la justice.

Source : commission des lois, d'après les données transmises par le ministère de la justice

2. L'article 1er vise à permettre à un enfant majeur de se décharger unilatéralement, sans justification et sans recours au juge, à son obligation alimentaire à l'égard d'un parent qu'il considère défaillant

L'article 1er de la proposition de loi, autour duquel sont articulés les articles 2 et 3 (voir infra), a pour objectif principal de revenir sur la réciprocité de l'obligation alimentaire que se doivent parents et enfants, ainsi que les alliés et les autres descendants, en allégeant considérablement les conditions permettant à un débiteur d'être déchargé de son obligation alimentaire.

La volonté affichée par l'auteur du texte et le collectif « Les liens en sang » est en effet de mettre fin « à des situations profondément injustes », lorsqu'un « enfant dont le parent a failli à ses responsabilités [est] contraint, à l'âge adulte, de lui apporter une aide financière, y compris lorsqu'il a été victime de violences ou de négligences ». L'auteur considère que le droit en vigueur « ignore de nombreuses formes de défaillance parentale » et qu'il impose aux débiteurs « un long parcours administratif et émotionnel » pour prouver cette défaillance24(*).

Partant de ces constats, l'auteur du texte souhaite instaurer un « droit »25(*) au refus de l'obligation alimentaire, qui pourrait autant être invoqué à titre préventif, c'est-à-dire avant que le créancier ne puisse plus subvenir à ses besoins, que lorsque le débiteur est sollicité pour prendre en charge lesdits besoins, sous réserve de respecter les conditions d'âge décrites ci-dessous.

Pour ce faire, l'article 1er de la proposition de loi complète l'article 207 du code civil, relatif aux décharges de l'obligation alimentaire (voir supra26(*)), en créant non pas formellement un « droit » à la décharge de l'obligation alimentaire, mais une démarche très significativement simplifiée de décharge de cette obligation.

Cette démarche simplifiée prendrait la forme d'un simple acte notarié, lequel reconnaîtrait juridiquement la décharge de l'obligation alimentaire sans qu'aucune justification ne soit demandée par le notaire au débiteur souhaitant s'exonérer de son obligation.

En effet, la procédure instaurée à l'article 1er est unilatérale, puisque l'acte notarié n'a besoin ni d'être contresigné par le créancier, ni d'être signé en la présence de ce dernier, qui ne peut d'ailleurs pas formuler d'observations, et presque inconditionnelle puisque le texte prévoit que la décision de se soustraire à son obligation alimentaire « n'a pas besoin [d'être] motiv[ée] ». Autrement dit, bien que le texte cible le « parent défaillant », dans la mesure où cette défaillance n'est pas définie, d'une part, et que le débiteur n'aurait pas besoin de justifier sa démarche, d'autre part, ce débiteur pourrait se tourner vers un notaire pour se décharger de son obligation alimentaire même en l'absence de faute de son parent et sans considération, par ailleurs, de son propre comportement. Cette absence de motivation constitue une rupture majeure sur le plan du droit des obligations, l'article 1353 du code civil précisant que « celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La seule condition fixée par le texte, et que devra donc vérifier le notaire, est une condition d'âge : seules pourront effectuer cette démarche d'auto-décharge de l'obligation alimentaire les personnes majeures, jusqu'à leurs trente ans. En l'état du texte, il existe toutefois deux ambiguïtés quant à la qualité de ces personnes : au lieu de mentionner les termes juridiques de « débiteur » et de « créancier », le texte fait référence à la fois à « toute personne majeure » et à « l'enfant ». Or, l'obligation alimentaire concerne tous les descendants et leurs alliés (voir supra27(*)). Il n'est donc pas certain que la procédure notariale instaurée par le présent article serait ouverte aux seuls enfants à l'égard d'un de leurs parents. Il apparaît en effet qu'elle pourrait également s'appliquer aux petits voire arrière-petits-enfants, ainsi qu'aux conjoints des débiteurs « naturels ». En outre, le texte mentionnant la « majorité » de l'enfant, une incertitude subsiste sur l'inclusion ou non des mineurs émancipés dans le dispositif.

La borne temporelle des trente ans est justifiée par l'auteur du texte comme un moyen de s'assurer que la décharge de l'obligation alimentaire sera faite avant que le créancier ne soit en situation de vulnérabilité, nécessitant notamment un hébergement en EHPAD, potentiellement coûteux. Il s'agirait donc, dans l'esprit des rédacteurs du texte, d'éviter un effet d'aubaine. Cette borne de trente ans, à laquelle aucune mesure particulière d'entrée en vigueur n'a été prévue, soulève toutefois plusieurs interrogations et réserves, développées ci-dessous28(*).

Une fois la condition d'âge vérifiée par le notaire, celui-ci devrait notifier l'acte notarié au créancier (voir le commentaire de l'article 2). La décharge de l'obligation alimentaire prendrait ensuite effet à l'issue du délai de recours de six mois accordé audit créancier. Cet effet serait d'ailleurs irréversible, sans possibilité de « remords » pour l'enfant (par exemple en cas de réconciliation avec son parent) puisque le texte ne prévoit aucune procédure de dénonciation de l'acte notarié par son signataire29(*). Cela n'empêcherait toutefois pas le débiteur exprimant un remords de verser volontairement une contribution alimentaire à son créancier.

La procédure prévue par l'article 1er de la proposition de loi est donc une procédure extrajudiciaire, puisque le juge n'interviendrait qu'en cas de recours de la part du créancier. Il s'agit bien, comme le mentionne le texte, d'une « décision » prise par le débiteur, qui se déchargerait de lui-même de son obligation légale, sans en passer par le jugement ou l'appréciation d'un tiers.

Il convient en outre de noter que la procédure prévue par le texte ne se substituerait pas aux procédures judiciaires existantes ni aux décharges automatiques d'obligation alimentaire décrites précédemment. Si le texte était adopté, un débiteur disposerait donc de trois moyens de se décharger de son obligation alimentaire : soit, avant ses trente ans, par acte notarié unilatéral, soit, à n'importe quel âge, en saisissant le juge aux affaires familiales sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 207 du code civil, soit en mobilisant l'une des décharges automatiques d'obligation alimentaire, prévues au code de l'action sociale et des familles ou au troisième alinéa de l'article 207 précité.

Enfin, bien que le texte, tel que déposé sur le bureau du Sénat, permette au débiteur de se « libérer de [son] obligation », ce qui signifie juridiquement « acquitter sa dette »30(*) et donc subvenir aux besoins du parent considéré comme défaillant, il ressort des échanges avec l'auteur que sa volonté est inverse et qu'il s'agit bien de permettre à ce débiteur de se décharger de son obligation, sans l'avoir acquittée.

3. Une proposition de loi que la commission a jugée inopportune, voire dommageable

La commission a jugé utile de fournir une analyse globale de la proposition de loi, dans la mesure où le fonctionnement du dispositif instauré par l'article 1er de la proposition de loi repose sur son articulation avec les articles 2 et 3 du même texte, qui prévoient respectivement :

- les modalités de contestation de l'acte notarié et les conditions dans lesquelles il devient définitif et opposable de plein droit ;

- les conséquences qu'il emporte quant aux droits successoraux de l'enfant concerné à l'égard du parent en cause.

Les parties consacrées aux articles 2 et 3 reviendront toutefois avec détail sur les éléments qui leur sont propres.

La proposition de loi vise à créer une décharge de l'obligation alimentaire d'un enfant par un acte notarié unilatéral. Si la commission, conformément à sa position lors de l'examen de la loi précitée du 30 juillet 2020, est bien entendu attachée à ce qu'un enfant maltraité par l'un de ses parents puisse être déchargé à son égard de son obligation alimentaire, elle juge cependant, avec les représentants du conseil supérieur du notariat (CSN), du conseil national des barreaux (CNB), de l'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF) et de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS), que le dispositif ainsi envisagé emporterait de nombreux « effets de bord juridiques » qui n'apparaissent ni souhaitables, ni surmontables. La commission estime de surcroît que ce texte induirait, du fait de ses fragilités juridiques, des effets pervers préjudiciables tant pour les personnes concernées, que pour l'intérêt général. Enfin et surtout, la commission considère que le droit en vigueur permet déjà de satisfaire l'objectif poursuivi.

3.1. La proposition de loi soulève des difficultés juridiques majeures qui découlent du fonctionnement même du dispositif envisagé

Le texte soulève donc, comme ce fut brièvement évoqué supra, plusieurs difficultés juridiques, qui tiennent principalement au caractère unilatéral de l'acte notarié et à plusieurs de ses modalités de fonctionnement.

a) Les modalités de contestation et le caractère unilatéral de l'acte notarié envisagé compromettent plusieurs principes juridiques du droit français

Le dispositif créé par l'article 1er se distingue essentiellement par son caractère unilatéral, ce d'autant plus qu'il est dépourvu de motivation.

Si l'article 1er précise que « l'enfant n'aura pas besoin de motiver sa décision », il fait toutefois explicitement référence au « parent défaillant » à l'égard duquel l'enfant entend s'exonérer unilatéralement de son obligation alimentaire. Cet acte notarié, dépourvu de motivation en droit, aurait donc pour mobile la défaillance parentale. Or, l'expression de « parent défaillant » ne constitue pas un concept juridique clairement défini.

L'article 2 de la proposition de loi fournit néanmoins, en creux, les éléments de caractérisation de la défaillance parentale. Il serait en effet loisible au parent concerné par un tel acte de le contester devant le juge aux affaires familiales (JAF), « qui apprécie si le parent a rempli ses devoirs parentaux et a fait preuve de bienveillance envers l'enfant durant sa minorité », en vertu du premier alinéa de l'article 207-1 du code civil que rétablirait cet article. Le même alinéa prévoit en sus que « la charge de la preuve [incomberait] au parent demandeur ».

Cette articulation entre les articles 1er et 2 de la proposition de loi emporte, d'après la commission, plusieurs difficultés juridiques notables.

En premier lieu, la caractérisation de la défaillance parentale reposerait sur des éléments cumulatifs qui manquent de précision voire de dimension juridique.

Si les devoirs parentaux ne renvoient pas, selon les représentants du CNB entendus par le rapporteur, à un concept juridique clair, ils peuvent toutefois être rattachés aux conditions d'exercice de l'autorité parentale qui figurent à l'article 371-1 du code civil.

En revanche, la « bienveillance » dont le parent concerné devrait prouver qu'il a « fait preuve » n'est pas une notion juridique, selon les représentants de la DACS, de l'AFMJF, du CNB et du CSN, entendus par le rapporteur. La subjectivité qui lui est inhérente présenterait donc le risque, selon les représentants des avocats, « de tromper les justiciables ». Plus, comme l'ont indiqué au rapporteur les représentants de la DACS, il n'existe a priori pas de relation entre la bienveillance et le fait d'avoir « rempli ses devoirs parentaux ». Le caractère cumulatif de ces critères serait donc préjudiciable au parent concerné.

En deuxième lieu, l'inversion de la charge de la preuve à laquelle procède le dispositif est problématique. Il appartiendrait en effet au parent concerné d'établir qu'il ne fut pas défaillant, ce qui constituerait « une inversion des principes de la preuve en droit français, puisqu'il ne s'agit pas de démontrer les actes positifs de violation d'une obligation, mais l'absence de violation de l'obligation de soins, d'attention et d'éducation d'un enfant », d'après les représentants des avocats, du notariat, de la DACS et de l'AFMJF entendus par le rapporteur.

Le dispositif ainsi envisagé aboutirait en conséquence à instaurer « une présomption de défaillance parentale », selon les mots des représentants du CNB lors de leur audition.

Enfin, comme ce fut expliqué ci-dessus, l'obligation alimentaire repose sur une réciprocité qui lui est inhérente, dans la mesure où elle traduit la solidarité familiale. Le caractère unilatéral de l'acte notarié rompt donc avec la logique même de cette obligation. Les représentants des JAF ont même considéré devant le rapporteur qu'« un parallèle pourrait être fait avec la répudiation qui est jugée contraire à l'ordre public français ».

La commission a donc considéré que le dispositif envisagé méconnaît la spécificité de l'obligation alimentaire, ce d'autant qu'il prévoit qu'un parent puisse d'une certaine manière y renoncer tacitement, en l'absence de contestation de l'acte notarié. Les représentants de la DACS ont en effet souligné lors de leur audition que « c'est seulement en cas de contestation par le parent concerné, potentiel créancier de l'obligation alimentaire, dans un délai très bref, que le juge aura à apprécier l'existence de la défaillance du parent ».

Or, il s'agit là d'une obligation d'ordre public. La renonciation à ce droit ne peut donc pas « être tacite, elle est nécessairement expresse et entourée de garanties d'authenticité », comme l'ont rappelé les représentants des JAF lors de leur audition par le rapporteur.

b) Les modalités accessoires du dispositif en cause suscitent de délicates questions juridiques et préoccupations pratiques

i) Le délai retenu pour adopter l'acte notarié est arbitraire et susceptible de léser les intérêts des personnes intéressées

En outre, plusieurs personnes entendues par le rapporteur ont exprimé leur incompréhension quant au terme du délai retenu pour adopter cet acte notarié.

En premier lieu, la borne des trente ans n'a pas d'assise juridique. Les représentants du conseil supérieur du notariat (CSN) ont ainsi remarqué durant leur audition que la borne des trente ans ne correspond pas à un délai de droit commun de la prescription pénale, qu'il soit délictuel ou criminel.

En deuxième lieu, un tel délai contrevient à l'objectif du texte, qui est de protéger les personnes maltraitées dans l'enfance, dans la mesure où il « restreint de manière significative la possibilité de s'exonérer de l'obligation alimentaire », comme l'a souligné la DACS devant le rapporteur. Pour rappel, les autres moyens juridiques d'obtenir une décharge de son obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant ne sont pas astreints à un tel délai.

En troisième lieu, les représentants du notariat ont indiqué au rapporteur qu'en l'absence de disposition relative à l'application de la loi dans le temps, le délai retenu pourrait induire des différences de traitement au sein de fratries.

En dernier lieu, un tel délai ne semble pas prémunir entièrement contre l'effet d'aubaine consistant, pour le débiteur, à s'exonérer de son obligation juste au moment où le créancier fait appel à lui (voir supra). D'une part, il est possible qu'un parent, notamment le père, s'il était relativement âgé au moment de la conception ou de l'adoption, puisse être placé en EHPAD avant les trente ans du débiteur ou qu'un créancier n'arrive pas à subvenir à ses besoins sans qu'il ne soit pour autant âgé et donc éligible à un hébergement en EHPAD. D'autre part, l'ambiguïté de la formulation du dispositif laisse à penser qu'il pourrait concerner des petits-enfants, par exemple pour une aide en nature telle que le logement chez le débiteur. Dans ce cas, non plus, cette borne des trente ans n'atteindrait pas son objectif.

ii) Les modalités de notification de l'acte notarié d'exonération de l'obligation alimentaire n'apparaissent pas satisfaisantes

La commission a en outre constaté que les modalités de notification de l'acte notarié soulèveraient des difficultés pratiques et juridiques (voir le commentaire de l'article 2).

Les représentants du notariat et des avocats entendus par le rapporteur ont en effet exprimé leur inquiétude quant à la notification, dans un délai si bref, de l'acte notarié au parent concerné.

Au-delà du fait qu'il n'est en effet pas certain que le notaire puisse obtenir promptement ses coordonnées, la notification détermine le point de départ d'un bref délai, de six mois, « à une période où le potentiel bénéficiaire de l'obligation alimentaire n'est pas nécessairement en âge d'appréhender les conséquences de l'exonération », selon les représentants du CNB entendus par le rapporteur.

Plusieurs personnes ont en outre évoqué, durant leur audition, la question de l'opportunité de prévoir la notification et, partant, le droit de contestation, des autres débiteurs d'aliments.

iii) La perte de plein droit des droits successoraux de l'auteur de l'acte notarié constitue une « double peine » inopportune

La commission a jugé que la perte des droits successoraux induite par l'adoption de l'acte notarié entraînerait tant des effets préjudiciables à l'enfant présumé maltraité, que des conséquences juridiques impensées (voir le commentaire de l'article 3).

Les personnes auditionnées par le rapporteur ont, dans une quasi-unanimité, dénoncé la « double peine » que constituerait pour l'enfant maltraité la perte de ses droits successoraux à l'égard du parent concerné.

L'effet automatique que confère l'article 3 à l'acte notarié en cause n'est par exemple pas apparu opportun, voire cohérent, aux représentants de la DACS, dans la mesure où « les droits successoraux ne sont pas la contrepartie de l'obligation alimentaire des enfants envers leurs parents ». Cela explique également pourquoi les cas actuels de décharge de l'obligation alimentaire ne prévoient pas une telle conséquence sur les droits successoraux, comme ce fut expliqué ci-dessus.

Si la commission a bien entendu que certaines victimes souhaitent rompre l'ensemble des liens juridiques qui les rattachent à leur parent, même fortuné, il lui apparaît, d'une part, que le droit actuel permet déjà de renoncer à une succession, en vertu des articles 804 à 808 du code civil, et d'autre part, que le droit des successions prohibe les pactes sur succession future.

3.2. Un tel dispositif engendrerait vraisemblablement des effets d'aubaine et susciterait un important contentieux indirect

Les travaux du rapporteur ont souligné que la proposition de loi favoriserait des effets d'aubaine significatifs. Le caractère unilatéral de cet acte notarié dépourvu de motivation et, en l'absence de contestation, de contrôle, « pourrait être en effet utilisé à des fins autres que la sanction de la défaillance des parents », selon les représentants de la DACS auditionnés par le rapporteur.

Ce risque est d'autant plus significatif que l'indétermination des critères de caractérisation de la défaillance parentale pourrait favoriser un détournement de la procédure pour entreprendre « des combats de subjectivité », selon les termes des représentants de l'AFMJF entendus par le rapporteur, qui jugent ainsi « hautement prévisible que ces déclarations soient utilisées pour régler des différends familiaux, en réponse à des difficultés relationnelles sans lien avec des manquements graves parentaux ».

La commission a en outre été sensible à l'alerte exprimée par les représentants du CNB devant le rapporteur. Ces derniers constatent en effet actuellement, dans la pratique successorale, une « tendance à rechercher à éviter l'obligation alimentaire des parents impécunieux sans reproche relatif à l'enfance, mais soit en raison d'un délitement des liens avec le temps, soit en raison de disputes à l'âge adulte, souvent sur des sujets financiers ». Il apparaît nécessaire d'éviter un tel effet d'aubaine, qui traduirait tant un délitement de la solidarité familiale, qu'une atteinte à la solidarité nationale, car il incombe en dernier ressort à la collectivité d'assurer les frais d'hébergement des nécessiteux.

Les organisations représentatives des notaires et des avocats ont de surcroît indiqué au rapporteur que « l'évitement des droits de succession » constituerait en toute hypothèse l'un des effets pervers les plus significatifs de ce dispositif (voir le commentaire de l'article 3).

Par ailleurs, le dispositif risque d'entraîner une hausse du contentieux devant le juge aux affaires familiales, dans la mesure où il « ouvre la voie à des demandes d'exonération en masse pour des situations de mésentente familiale, qui malheureusement sont très courantes », selon les mots des représentants des JAF devant le rapporteur.

Cela est particulièrement dommageable, en tant que la difficulté que ce dispositif vise à résoudre ne se produira peut-être jamais, dans la mesure où l'obligation alimentaire n'est pour rappel constituée qu'en cas d'état de nécessité du créancier d'aliments.

3.3. Le droit actuel satisfait déjà les objectifs que cette proposition de loi se propose de poursuivre

La commission observe en dernier lieu que le droit en vigueur permet déjà de satisfaire à l'objectif poursuivi par le texte. Les différentes procédures de décharge de l'obligation alimentaire, qui ont été présentées ci-dessus, assurent un équilibre raisonnable entre la nécessité de préserver la solidarité familiale et celle de protéger les débiteurs d'aliments victimes de manquements graves de leur créancier.

Le caractère judiciaire de ces procédures apparaît au surplus vertueux, compte tenu des garanties qu'il emporte par définition. Les représentants de l'AFMJF, du CNB, du CSN et de la DACS ont ensemble souligné devant le rapporteur que « l'examen judiciaire de la situation par le JAF apporte des garanties tant au débiteur qu'au créancier, puisque le juge tranche le litige dans le respect du principe du contradictoire ».

Outre les cas de décharge automatique de l'obligation alimentaire en cas de condamnation du créancier ou de placement durable du débiteur, le critère des manquements graves est à la fois assez précis et assez souple pour permettre aux juges du fond d'apprécier souverainement « toutes les situations familiales invoquées », selon les mots de l'AFMJF devant le rapporteur et comme en témoignent les jurisprudences précitées.

Si la représentante de l'AFMJF a concédé devant le rapporteur que les difficultés à apporter la preuve constituent la principale limite à la caractérisation des manquements graves, dans la mesure où les faits allégués se sont généralement déroulés plusieurs décennies auparavant, elle a toutefois souligné l'importance de cette exigence, qui prévient tout effet d'aubaine préjudiciable au créancier d'aliments et à la solidarité nationale.

Au regard des difficultés juridiques soulevées par ce dispositif, des effets pervers que ces dernières induisent et enfin des garanties qu'apporte déjà le droit en vigueur, la commission a décidé de rejeter l'article 1er.

La commission n'a pas adopté l'article 1er.

Article

2

Information et droit au recours du parent

« défaillant »

L'article 2 de la proposition de loi complète la procédure de décharge de l'obligation alimentaire instaurée à l'article 1er en prévoyant, d'une part, l'information du créancier par le biais d'une notification assurée par le notaire ayant enregistré l'acte notarié et, d'autre part, un droit au recours devant le juge aux affaires familiales, ouvert pendant six mois à compter de la notification dudit acte. La charge de la preuve reposerait toutefois sur le créancier, qui devrait démontrer sa « bienveillance » à l'égard de son débiteur.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a rejeté cet article, considérant que la procédure proposée était contraire aux principes directeurs du droit à un procès équitable.

1. Un droit au recours et une charge de la preuve reposant exclusivement sur le parent « défaillant »

En complément de la procédure notariale instaurée à l'article 1er de la proposition de loi, l'article 2 prévoit les modalités d'information du créancier, auquel serait ouverte une saisine du juge du juge aux affaires familiales aux fins de contestation de la décharge de l'obligation alimentaire.

Ces précisions procédurales seraient inscrites à l'article 207-1 du code civil, lequel serait rétabli31(*), dans une forme différente, après avoir été abrogé par le législateur en 200132(*). Elles s'insèreraient donc à la suite directe de l'article 207 du même code, lequel fait l'objet des modifications décrites dans le commentaire de l'article 1er de la proposition de loi.

En premier lieu, il reviendrait au notaire devant lequel serait signé l'acte notarié portant décharge de l'obligation alimentaire d'en notifier le créancier, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature. Cette notification prendrait la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'adresse du créancier n'est pas connue, d'un acte de commissaire de justice33(*). Il n'est en revanche prévu aucune information des autres débiteurs, or ceux-ci seraient directement concernés par la décharge de l'obligation alimentaire de l'un d'eux, d'une part car cela ferait reposer une plus forte proportion de l'obligation alimentaire sur eux, d'autre part car cette décharge aurait d'importantes répercussions sur la répartition de l'héritage du créancier (voir le commentaire de l'article 3).

La notification de l'acte notarié au créancier ouvrirait à ce dernier, dans un second temps, un droit à contestation de la décharge de l'obligation alimentaire. Cette contestation serait ouverte pendant un délai de six mois à compter de la notification de l'acte et serait portée devant le juge aux affaires familiales. Il reviendrait ensuite au pouvoir réglementaire de préciser le ressort territorial du juge aux affaires familiales compétent, notamment dans l'hypothèse, probable, où le débiteur et le créancier ne seraient pas domiciliés dans le même département.

Le juge aux affaires familiales serait alors chargé « d'apprécier si le parent a rempli ses devoirs parentaux et a fait preuve de bienveillance envers l'enfant durant sa minorité », étant précisé que « la charge de la preuve incombe au parent demandeur ». Ce renversement de la preuve par rapport aux principes cardinaux du procès civil34(*) (et, à plus forte raison, du procès pénal) est justifié par l'auteur du texte comme un moyen de « protége[r] l'enfant qui reste victime même après le passage à l'âge adulte », alors que l'actuelle procédure judiciaire prévue par l'article 207 du code civil constitue « un long parcours administratif et émotionnel »35(*). Il est donc clair que, dans l'esprit de l'auteur, la procédure judiciaire, qui ne serait qu'éventuelle puisque la saisine du juge aux affaires familiales n'est pas pensée comme automatique, reposerait sur le créancier, autant pour l'aspect matériel (réunion des éléments de preuves, etc.) « [qu']émotionnel » (décision de saisine du juge, réponse aux accusations de défaillance, etc.).

Enfin, à défaut de contestation dans le délai de six mois, l'acte notarié serait considéré comme « définitif et opposable », ce dernier terme signifiant que le débiteur pourrait, notamment, l'opposer à une sollicitation du conseil départemental pour une participation à l'aide sociale à l'hébergement. En cas de contestation, l'acte n'acquerrait un caractère opposable qu'à l'issue de la procédure judiciaire.

2. Une procédure rejetée par la commission, car contraire aux principes du procès civil

Outre les considérations générales ayant conduit la commission à rejeter, dans son ensemble, la procédure extrajudiciaire et unilatérale de décharge de l'obligation alimentaire telle que proposée par le présent texte (voir le commentaire de l'article 1er), la commission a, suivant l'avis du rapporteur, jugé que le dispositif de l'article 2 pose de réels problèmes qui justifient son rejet.

En premier lieu, le rapporteur a été alerté par le conseil supérieur du notariat (CSN), sur les difficultés matérielles que les notaires pourraient rencontrer dans l'application de ce dispositif. Le CSN relève notamment que « si la défaillance vise la situation d'un parent qui n'a plus depuis longtemps donné de nouvelles, par exemple en cas de rupture des liens affectifs, le notaire ne sera pas en mesure de lui adresser la notification » dans les temps impartis. Il devra alors se tourner vers un commissaire de justice, lequel pourrait lui-même rencontrer des difficultés à signifier l'acte notarié dans le délai prévu par la proposition de loi. Or, le cas semble probable au regard des situations familiales que vise le texte.

En deuxième lieu, cet article soulève d'importantes réserves quant au respect des principes du procès civil.

Tout d'abord, en raison de l'imprécision des griefs auxquels aurait à répondre le parent dit « défaillant ». L'absence de motivation de l'acte notarié et, surtout, le renversement de la charge de la preuve permettraient à n'importe quel débiteur de se décharger de son obligation sans prouver le moindre tort qu'il aurait subi. Le créancier devrait alors prouver sa « bienveillance », sans même que sa défaillance ait été démontrée et sans savoir, en outre, ce qui lui serait concrètement reproché.

Par ailleurs, si les devoirs parentaux auxquels fait référence le présent article 2 peuvent, sans trop d'ambiguïté, être rattachés à l'article 371-1 du code civil, qui énonce les « devoirs » qui s'imposent aux parents « dans l'intérêt de l'enfant »36(*), la « bienveillance » que devrait démontrer le parent serait en revanche une nouveauté en termes juridiques37(*), a fortiori en droit civil. Il résulterait de ce terme non défini par le texte une insécurité juridique préjudiciable autant au créancier qu'au débiteur. À ce sujet, le rapporteur s'interroge non seulement sur les éléments concrets de preuve que pourrait produire le créancier pour démontrer suffisamment sa « bienveillance », mais également sur la pertinence même de ce critère, par rapport au but recherché par l'auteur du texte : le cas semble possible d'un parent prouvant sa bienveillance, par exemple par des témoignages de voisins ou d'autres membres de la famille, mais qui, dans l'intimité de sa relation avec son enfant, aurait été l'auteur de sévices. Le texte fait en effet un parallèle entre la défaillance du parent (mentionnée à l'article 1er) et sa bienveillance (à l'article 2), or l'absence de bienveillance n'a pas pour corolaire automatique la défaillance du parent, et inversement.

En sus de cette imprécision, le rapporteur a été mis en garde sur le présupposé selon lequel l'absence de contestation de l'acte notarié équivaudrait à une renonciation du créancier à ses droits. Comme le relève l'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), la renonciation à un droit ne peut jamais être tacite, elle doit au contraire être nécessairement expresse et entourée de garanties d'authenticité. Le CSN note à cet égard que la procédure de notification que leur confierait le présent article 2 ne permet pas de s'assurer que le créancier à qui est adressée ladite notification est en capacité d'en comprendre la portée et que son silence n'est pas entaché d'un vice de consentement.

Tous les éléments précités constituent sans conteste une désincitation au droit au recours, a fortiori si le parent est âgé et vulnérable. Il convient d'ailleurs de noter que le dispositif de l'article 2 ne prévoit pas de notification du représentant du créancier, dans le cas où ce dernier serait sous un régime de protection juridique.

Enfin, le rapporteur relève que le dispositif ne précise pas les moyens dont disposerait le notaire pour être informé de l'absence ou non de contestation de l'acte notarié. Il ne pourrait donc pas savoir si son acte a pris effet et serait devenu opposable. Cette information est pourtant nécessaire pour l'établissement de la succession, suivant le dispositif proposé à l'article 3 du présent texte. En cas d'adoption du texte, il reviendrait donc au pouvoir règlementaire de veiller à la bonne information de ces derniers.

Pour toutes ces raisons, la commission a suivi l'avis du rapporteur et a rejeté l'article 2 de la proposition de loi.

La commission n'a pas adopté l'article 2.

Article 3

Perte

de plein droit des droits successoraux en cas de décharge

de l'obligation alimentaire par acte notarié

L'article 3 de la proposition de loi prévoit que l'acte notarié de décharge de l'obligation alimentaire entraîne la perte de plein droit des droits successoraux de son bénéficiaire à l'égard du parent défaillant. Il précise que cet acte doit être enregistré au sein du fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) pour garantir sa prise en compte lors du règlement de la succession.

Le dispositif ainsi envisagé méconnaît un principe structurant du droit des successions, la prohibition des pactes sur succession future, et soulève au surplus de nombreuses questions délicates qui demeurent irrésolues.

La commission a donc, sur proposition de son rapporteur, rejeté l'article 3.

1. Le droit français écarte la possibilité pour un héritier de renoncer volontairement à une succession avant son ouverture et n'associe pas l'obligation alimentaire aux droits successoraux

Le droit français interdit de renoncer à une succession avant qu'elle ne soit ouverte. Au-delà, les seuls cas de perte incidente des droits successoraux actuellement prévus par le code civil découlent de l'indignité successorale. Il apparaît donc que l'obligation alimentaire ne constitue point la contrepartie des droits successoraux, dont elle se distingue nettement.

1.1. La prohibition des pactes sur succession future interdit de renoncer à une succession avant qu'elle ne soit ouverte

S'il est loisible à un héritier d'accepter une succession ou d'y renoncer, plusieurs dispositions du code civil encadrent les modalités de cette décision, que l'on qualifie d'option successorale. L'article 768 du code civil prévoit ainsi qu'une option « conditionnelle ou à terme » est frappée de nullité.

Aussi, l'une des règles fondamentales du droit des successions tient à ce qu'il est impossible pour un héritier de renoncer à une succession avant qu'elle ne soit ouverte. Cette prohibition des pactes sur succession future est prévue à l'article 770 du code civil, qui dispose que l'option successorale « ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession ».

1.2. L'indignité successorale est le seul cas de perte incidente des droits successoraux prévu en droit français

Hormis le cas évoqué ci-dessous de renonciation volontaire à une succession lors de son règlement, le droit français ne prévoit la perte incidente des droits successoraux que lorsque l'héritier est écarté d'une succession pour indignité.

La condamnation d'un individu à une peine prononcée pour sanctionner certains crimes ou délits commis à l'égard du défunt entraîne, soit de plein droit, soit de manière facultative, son exclusion de la succession. La Cour de cassation qualifie ainsi l'indignité successorale de « peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte »38(*).

L'article 726 du code civil établit les deux cas d'indignité successorale de plein droit, que sont les condamnations à une peine criminelle, en tant qu'auteur ou complice, pour avoir volontairement :

- « donné ou tenté de donner la mort au défunt » ;

- « porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ».

L'indignité facultative encourue en cas de condamnation à des crimes et délits énumérés à l'article 727 du code civil est prononcée « après l'ouverture de la succession par le tribunal judiciaire à la demande d'un autre héritier », en vertu de l'article 727-1 du code civil. Le même article précise que cette demande « doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de la déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès ». Il ouvre, en outre, en l'absence d'héritier, la possibilité pour le ministère public de former cette demande.

Article 727 du code civil

« Peuvent être déclarés indignes de succéder :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;

3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte. »

Le code civil prévoit toutefois en son article 728 la possibilité, pour la victime, de relever l'indignité, c'est-à-dire de rétablir les droits successoraux de l'auteur du crime ou du délit en cause, « par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire ».

1.3. La décharge de l'obligation alimentaire n'entraîne pas plus de conséquences sur les droits successoraux que la renonciation à une succession n'en emporte sur l'obligation alimentaire

L'absence de relation entre les droits successoraux et l'obligation alimentaire se manifeste de différentes manières en droit français. Il apparaît, d'une part, que la décharge de l'obligation alimentaire d'un individu n'engendre jamais la perte incidente de ses droits successoraux et, d'autre part, que la renonciation à une succession ne décharge nullement l'héritier de son obligation alimentaire à l'égard du défunt.

Les différents cas de décharge de l'obligation alimentaire qui existent actuellement en droit français n'induisent ainsi jamais de conséquence sur les droits successoraux du débiteur d'aliments39(*).

Plus, la renonciation du débiteur d'aliments à la succession du créancier d'aliments n'engendre pas de conséquence sur l'obligation alimentaire. L'article 806 du code civil dispose ainsi expressément que le renonçant « est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce ». De la même manière, le débiteur d'aliments peut être tenu de participer au remboursement des frais d'hospitalisation du défunt, même s'il a renoncé à la succession40(*).

L'obligation alimentaire ne peut donc, en vertu de son caractère autonome, être écartée qu'en cas d'un manquement grave du créancier à l'égard du débiteur d'aliments. La Cour de cassation estime en effet, au regard des articles du code civil relatifs à l'obligation alimentaire, d'une part, et à la renonciation à une succession, d'autre part, que « lorsque l'actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d'obsèques, l'enfant doit, même s'il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources », mais qu'« il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui »41(*).

2. Le présent article instaure la perte systématique des droits successoraux des enfants qui se déchargent par acte notarié de leur obligation alimentaire

L'article 3 de la proposition de loi prévoit que la décharge de l'obligation alimentaire due à l'adoption de l'acte notarié engendrerait « de plein droit la perte des droits successoraux de l'enfant à l'égard du parent concerné », suivant les termes du premier alinéa de l'article 207-2 du code civil que le présent article insérerait après l'article 207-1.

Une telle disposition introduirait ainsi une exception à la logique de distinction nette entre l'obligation alimentaire et les droits successoraux qui prévaut aujourd'hui en la matière.

Il convient au surplus d'observer que le dispositif de perte des droits successoraux envisagé n'est pas réciproque. Aussi, un parent défaillant pourrait donc hériter d'un enfant sans descendance, qui ne serait, lui, plus titulaire de droits successoraux à son égard.

Par ailleurs, la perte des droits successoraux d'un enfant à l'égard d'un parent défaillant laisse pendantes plusieurs questions juridiques qui ne manqueraient pas de s'élever en matière de succession, voire de transmission.

Il apparaît en outre que cette perte n'emporte pas l'impossibilité de recevoir un legs du parent concerné ou d'être désigné bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie par ce dernier.

Le premier alinéa de l'article 207-2 du code civil qu'instaurerait l'article 3 ne mentionne au surplus pas explicitement la date de prise d'effet de la perte des droits successoraux. Il est toutefois possible de présumer qu'elle correspond à celle à laquelle l'acte notarié devient définitif et opposable de plein droit.

Le deuxième alinéa de l'article 207-2 du code civil que créerait le présent texte prévoit qu'il incomberait désormais au notaire, lors de l'ouverture d'une succession, de consulter le fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV), « où l'acte notarié constatant la libération de l'obligation alimentaire aura été enregistré », pour vérifier « l'existence d'une telle exonération ».

Cette disposition implique donc l'inscription de l'acte notarié sur le FCDDV, mais n'en précise pas les modalités pratiques. Il est en effet impossible de déterminer, à la lecture du texte, si le notaire doit y procéder dès la réception de l'acte ou lorsque celui-ci devient définitif et opposable de plein droit :

- dans le premier cas, l'inscription de l'acte au FCDDV ne fournirait pas au notaire saisi d'une succession l'assurance qu'il est devenu définitif et opposable ;

- dans le second cas, le dispositif ne garantit en rien la notification au notaire à qui il revient d'inscrire cet acte au FCDDV, du fait qu'il est bien devenu définitif et opposable de plein droit, soit à l'issue d'un délai de six mois en l'absence de contestation, soit suite à l'échec du recours formé par le parent concerné devant le juge aux affaires familiales.

L'opportunité du recours au FCDDV apparaît de surcroît incertaine, puisque la destination de ce fichier est, comme son nom l'indique, de recueillir les volontés des personnes qui envisagent la transmission de leur patrimoine et non de celles qui renoncent à hériter.

L'article 3 précise en son troisième alinéa que la consultation du FCDDV « garantit que la perte des droits successoraux soit prise en compte de manière systématique lors du règlement de la succession du parent concerné ». Il s'agit là d'une précision superfétatoire dépourvue de portée normative, dans la mesure où cette consultation est déjà systématique.

Enfin, cette disposition ne prévoit pas l'éventualité d'un remords, ni pour l'enfant maltraité, ni pour le parent présumé défaillant. Il serait donc possible à un parent de relever de l'indignité successorale un enfant qui a commis un crime à son égard, mais pas de rétablir les droits successoraux d'une personne ayant adopté un acte notarié unilatéral de décharge de son obligation alimentaire.

3. La commission a écarté ce dispositif, car il méconnaît l'un des principes structurants du droit des successions et obéit à une logique préjudiciable aux intérêts des personnes concernées

La perte des droits successoraux induite par l'adoption de l'acte notarié connaît des limites juridiques notables et apparaît en toute hypothèse inopportune, dans la mesure où elle compromet les intérêts des individus dont la proposition de loi entend améliorer la protection.

Le rapporteur souligne à ce titre que ces critiques ont été formulées par la quasi-unanimité des personnes qu'elle a entendues, qu'il s'agisse des représentants de la direction des affaires civiles et du sceau (DACS), de l'association des magistrats de la jeunesse et de la famille (AFMJF), du conseil supérieur du notariat (CSN) et du conseil national des barreaux (CNB).

Les travaux conduits par le rapporteur ont ainsi permis d'établir que la perte automatique des droits successoraux, engendrée par l'adoption d'un acte notarie unilatéral, soulève de nombreuses questions irrésolues en la matière.

La perte des droits successoraux subséquente à l'adoption de l'acte notarié contrevient tout d'abord, dans son principe même, à la prohibition des pactes sur succession future.

Il apparaît au surplus que la proposition de loi n'envisage pas toutes les conséquences que l'adoption d'un tel dispositif entraînerait dans la pratique successorale. Les exemples évoqués ci-dessus relatifs à la quotité disponible, à l'aléa de l'ordre des décès ou à la possibilité, pour le parent défaillant, de faire un legs à l'enfant privé de ses droits successoraux, témoignent des fragilités juridiques de l'article 3.

Enfin, la commission estime avec le rapporteur que la perte des droits successoraux constitue pour un enfant maltraité une « double peine » manifeste, que ne retient aucun des dispositifs de décharge de l'obligation alimentaire en vigueur.

Si le rapporteur a entendu les arguments avancés par l'auteur du texte et le collectif Les liens en sang, suivant lesquels les personnes concernées souhaiteraient souvent rompre tous les liens juridiques qui les rattachent à leur parent défaillant, elle considère toutefois cette disposition excessive et inopportune, sans compter que l'enfant concerné demeure libre de renoncer à la succession lors de son ouverture.

En cohérence avec sa position générale sur la proposition de loi et compte tenu des difficultés juridiques spécifiques qui découlent de cet article, la commission a décidé de le rejeter.

La commission n'a pas adopté l'article 3.

* 6 Des nuances existent pour ce qui concerne les enfants adoptés, que ce soit en adoption sous la forme simple ou plénière, mais ceux-ci sont bien concernés aussi par l'obligation alimentaire à l'égard de leurs parents adoptifs.

* 7 Article 371 du code civil.

* 8 « L'autonomie et l'indivisibilité du ménage interdisent à l'un des époux de demander des aliments à une autre personne s'il peut les obtenir de son conjoint » - Cour de cassation, Première chambre civile, 4 novembre 2010, 09-16.839

* 9 Voir infra les précisions sur le versement de l'aide sociale à l'hébergement.

* 10 « Il faut entendre par aliments tout ce qui est nécessaire à la vie, notamment les soins médicaux. » Cour de Cassation, Chambre civile, 8 février 1938.

* 11 « Il convient, pour apprécier les ressources tant du créancier que du débiteur d'aliments, de prendre en considération les revenus qu'une gestion utile du capital dont ils sont titulaires pourrait leur procurer. » - Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 décembre 1965.

* 12 Voir la partie 1-b du présent commentaire d'article.

* 13 « Un tiers des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement ont au moins un obligé alimentaire », étude n° 1272 de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la santé et de l'accès au soin, publiée en juin 2023.

* 14 Loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie.

* 15 Voir le rapport n° 482 (2019 - 2020) fait au nom de la commission des lois par Marie Mercier, sur la loi visant à protéger les victimes de violences conjugales, déposé le 3 juin 2020.

* 16 Article 378-1 du code civil.

* 17 Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 avril 1990, 88-18.927.

* 18 Limoges, 7 juill. 2008: LPA 3 juin 2009.

* 19 Bordeaux, 7 avril 2008 : LPA 3 juin 2009.

* 20 Cour de cassation, Première chambre civile, 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-20. 140.

* 21 Cour de cassation, Première chambre civile, 31 mars 2021, pourvoi n° 20-14. 107.

* 22 Cour de cassation, Première chambre civile, 2 mars 1982.

* 23 Cour d'appel d'Agen, 4 juillet 2013, n° 12/01809.

* 24 Toutes les citations de ce paragraphe sont issues de l'exposé des motifs de la proposition de loi.

* 25 Ibid.

* 26 Voir la partie 1 du présent commentaire d'article.

* 27 Ibid.

* 28 Voir la partie 3 du présent commentaire d'article.

* 29 En effet, de manière générale, les autres dispositions du code civil qui prévoient la possibilité pour une personne de faire un acte unilatéral générateur d'effets juridiques, précisent expressément lorsque l'auteur de l'acte a la possibilité de revenir dessus. Il en est ainsi, par exemple, en matière de renonciation à succession (article 807 du code civil) ou en matière de testament (article 1035 du code civil).

* 30 Comme mentionné supra, l'article 1353 du code civil, lequel dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver [et] réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

* 31 Cet article prévoyait précédemment que les héritiers d'un époux décédé devaient subvenir aux besoins de l'époux survivant, la pension alimentaire étant alors prélevée sur la succession.

* 32 Par le biais de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

* 33 La proposition de loi mentionne un « acte d'huissier » mais cette dénomination est obsolète depuis la création, en 2022, de la fonction de « commissaire de justice ».

* 34 L'article 9 du code de procédure civile dispose en effet qu'il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

* 35 Ces citations sont extraites de l'exposé des motifs du texte.

* 36 Voir le commentaire de l'article 1er pour une description plus détaillée de ces devoirs.

* 37 Aucune partie législative d'un code ne mentionne le terme de « bienveillance ».

* 38 Cour de cassation, Première chambre civile, 18 décembre 1984, n° 83-16.028.

* 39 Sur les notions de débiteur et de créditeur d'aliments, voir le commentaire de l'article 1er.

* 40 Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 1952.

* 41 Cour de cassation, Première chambre civile, 31 mars 2021, n° 20-14.107.