N° 49

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur la

proposition de loi

visant à garantir la

qualité des services

de gestion des

déchets,

Par M. Olivier PACCAUD,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

Voir les numéros :

|

Sénat : |

221 (2024-2025) et 50 (2025-2026) |

L'ESSENTIEL

I. DANS LE DROIT ACTUEL, LES COLLECTIVITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DISPOSENT DE LA FACULTÉ DE DÉTERMINER L'ORGANISATION ET LE MODE DE FINANCEMENT LES PLUS APPROPRIÉS

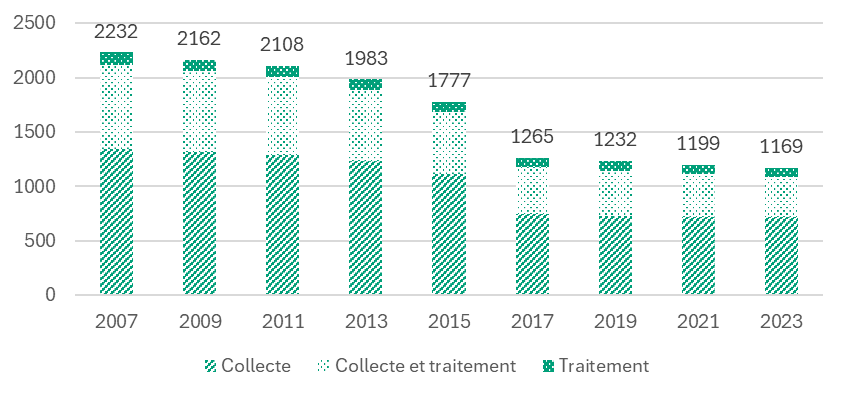

Il existait, à fin 2023, 1 169 structures exerçant la compétence collecte et/ou traitement des déchets. À l'exception des 6 communes ayant conservé cette compétence en propre, ces structures correspondent essentiellement à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui font parfois le choix de se regrouper en un syndicat mixte.

Évolution du nombre de structures

exerçant la compétence collecte

et/ou traitement des

déchets

Source : ADEME

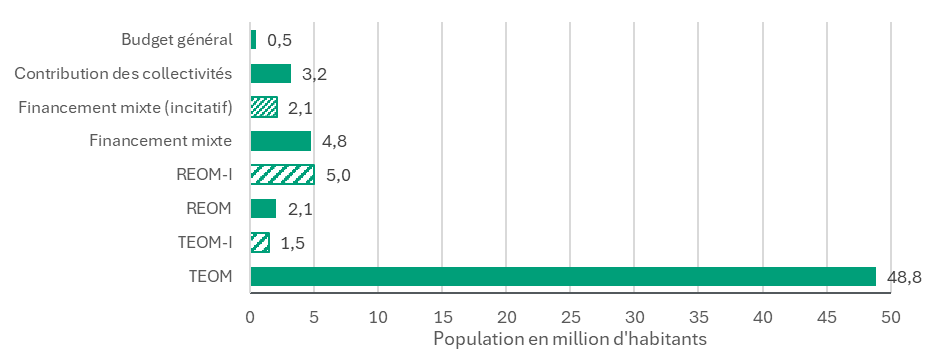

Deux modalités alternatives de financement du service public de la gestion des déchets sont principalement prévues. En premier lieu, le financement peut reposer sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui n'est pas calculée sur le volume de déchets générés par chaque foyer mais qui résulte de l'application d'un taux, librement fixé par la collectivité, à la valeur locative du bien qui sert de base à la taxe foncière. En second lieu, les collectivités peuvent décider d'instaurer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) proportionnelle au service rendu et donc à la quantité de déchets émise par le foyer. La volonté de réduire les quantités de déchets ménagers produites a, en outre, incité le législateur à prévoir, pour chacune de ces deux modalités de financement, une part incitative « assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements ». On parle alors de TEOM incitative (TEOM I) ou de REOM incitative (REOM I). À défaut d'avoir choisi de recourir à l'une ou l'autre des deux premières modalités, l'autorité doit instaurer une redevance spéciale (RS) dès lors que le service est uniquement financé par le budget général de la collectivité, sans taxe ni redevance additionnelle.

Rapportée à la population, la TEOM « classique » (sans part incitative) demeure, de loin, le premier mode de financement de la gestion des déchets par le service public, puisqu'elle concerne un peu moins des trois-quarts des Français (72 %), soit 48,8 millions d'habitants.

Population desservie selon le mode de

financement

du service de gestion des déchets

Source : ADEME

II. L'ARTICLE 1ER DE LA PROPOSITION DE LOI : INTRODUIRE DES CRITÈRES SANITAIRES OU SOCIAUX POUR MODULER LA TARIFICATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DÉCHETS SERAIT EN PRATIQUE IRRÉALISTE

L'article 1er de la proposition de loi vise à conférer aux structures qui assurent la compétence collecte et traitement des déchets ménagers (collectivités, groupements ou syndicats mixtes) la faculté de moduler le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou de la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en fonction de certains critères sanitaires ou sociaux : les revenus du foyer, le nombre de personnes qui y vivent ou la présence d'une personne qui « connaît des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets ».

Tout en reconnaissant le caractère séduisant de cette démarche - après tout il ne s'agit que d'ouvrir une faculté et on pourrait penser que les critères évoqués sont, de prime abord, légitimes - le rapporteur considère que le mécanisme proposé, confronté à la réalité, serait source de difficultés pratiques.

La mise en oeuvre d'une tarification incitative sur critères sociaux, si elle se traduit par un droit renforcé à produire davantage de déchets lorsque l'on a moins de moyens, risque paradoxalement de favoriser une hausse de la production de déchets, sans compter que la prise en compte du revenu supposerait une clarification des organismes ayant accès à des informations aussi confidentielles que la situation fiscale des foyers concernés. De plus, la rédaction proposée ne signifie absolument pas que le montant de REOM ou de TEOM va diminuer pour les personnes aux revenus modestes. Elle peut simplement signifier que le montant de REOM ou des TEOM des classes moyennes ou des plus aisés pourra augmenter, ce qui ne répond pas à l'objectif social, en particulier la lutte contre les impayés.

S'agissant des problèmes de santé générant une production élevée de déchets, les auteurs du texte souhaitent en réalité viser les personnes incontinentes. Or, la rédaction proposée couvre des situations beaucoup plus nombreuses que celle évoquée. On perçoit bien dans la pratique toutes les difficultés de tarification qui résulteraient d'un mécanisme aussi vaste. Le rapporteur insiste sur la difficile conciliation du dispositif proposé avec le respect du secret médical et sur les réticences que les personnes concernées pourraient manifester dans l'exercice d'un tel droit.

Enfin, on ne simplifierait pas la tâche des collectivités et de leurs groupements en complexifiant l'architecture du financement du service public de gestion des déchets, ce qui est peu conciliable avec un besoin de simplification unanimement plébiscité.

III. L'ARTICLE 2 : LA CRÉATION D'UN MAILLAGE MINIMAL EN POINTS D'APPORT VOLONTAIRE SERAIT PROBABLEMENT COÛTEUSE ET CONTRE-PRODUCTIVE

L'article 2 vise à rendre obligatoire, lorsque la collecte s'appuie sur des points d'apport volontaire (PAV), la mise à disposition par les collectivités d'au moins un PAV pour 200 habitants.

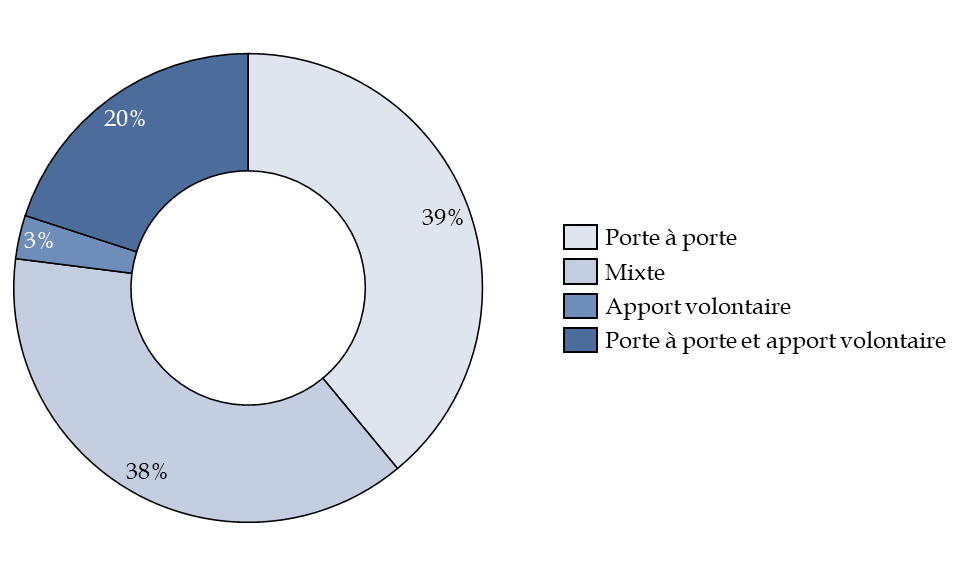

Si l'intention des auteurs repose sur un motif louable, la création d'un tel maillage minimal paraît devoir être écartée tant elle serait contraignante pour les collectivités, alors même que dans la majorité d'entre elles, la collecte des déchets - et notamment des ordures ménagères résiduelles (OMR) - repose surtout sur des modalités mixtes (58 % de la population est concernée), alliant apport volontaire et collecte en porte-à-porte (20 % de la population est concernée. Selon l'Ademe, seuls 3 % de la population vit dans un territoire où les OMR sont entièrement collectées par apport volontaire.

Répartition de la population selon le mode

de collecte des OMR

sur leur territoire

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données de l'Ademe

Le rapporteur considère qu'il ne revient pas au législateur de contraindre les décideurs locaux dans leurs choix de gestion et dans l'adaptation de leurs politiques à leurs territoires, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, cette contrainte aurait un coût très élevé pour les collectivités.

IV. L'ARTICLE 3 : LA CRÉATION D'UN COMITÉ DES USAGERS, UNE PROPOSITION SATISFAITE

L'article 3 de la proposition de loi vise à créer un « comité des usagers » du service public de gestion des déchets.

Cette proposition paraît d'ores et déjà satisfaite dans la mesure où des structures similaires existent déjà, qu'il s'agisse des commissions consultatives des services publics locaux, que toute collectivité peut instituer, ou encore des comités consultatifs que le conseil municipal peut créer sur tout problème d'intérêt communal.

À l'heure de la rationalisation du paysage des instances consultatives, il ne paraît pas opportun de créer de nouveaux comités.

Enfin, l'article 4 est un article purement formel de gage financier.

Sur proposition du rapporteur, la commission n'a pas adopté la proposition de loi. En conséquence, la discussion en séance publique, le jeudi 30 octobre 2025, portera sur le texte de la proposition de loi initiale.