EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE 1er

Ouverture d'une faculté de

modulation de la REOM et de la part incitative de TEOM en fonction de

critères sanitaires ou sociaux

Le présent article vise à permettre aux collectivités, groupements ou syndicats mixtes qui assurent la compétence collecte et traitement des déchets ménagers de prendre en compte le revenu des usagers, la composition du foyer ou la présence d'une personne ayant des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets lors de la fixation du montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) ou de la part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

La commission n'a pas adopté cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : LA FACULTÉ POUR LES COLLECTIVITÉS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DE DÉTERMINER L'ORGANISATION ET LE MODE DE FINANCEMENT LES PLUS APPROPRIÉS

Le législateur a souhaité laisser une marge de manoeuvre aux territoires dans l'organisation de la « compétence déchets », d'une part en conférant aux collectivités et à leurs groupements le soin de déterminer territorialement l'organe exerçant ladite compétence, d'autre part en assortissant cette compétence de la faculté de recourir au mode de financement leur semblant le plus approprié.

A. LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EXERCENT LA COMPÉTENCE « DÉCHETS » AVEC UNE RELATIVE LATITUDE DANS L'ORGANISATION RETENUE

Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, « [l]es communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. »

Autrement dit, tous les principaux échelons territoriaux peuvent potentiellement exercer tout ou partie de la gestion des déchets ménagers. Les communes peuvent décider d'assumer l'intégralité de la compétence mais ont également la possibilité de transmettre à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte :

- soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages ;

- soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent.

Dès lors qu'une commune décide de déléguer cette compétence à un EPCI, ce dernier a l'obligation de l'exercer, cela depuis la loi NOTRe1(*). L'exercice de la compétence « collecte et traitement » des déchets ménagers et assimilés est une compétence obligatoire des 1 265 EPCI à fiscalité propre existants. Les EPCI peuvent en outre décider de mutualiser cette compétence au sein d'un syndicat mixte sur le territoire duquel peuvent cohabiter des modes de collecte ou de traitement propres à une partie seulement du territoire. Au sein d'une même structure peuvent donc coexister des modalités différentes de collecte.

De même, à la demande de la commune ou de l'EPCI qui exerce la compétence, « le département peut se voir confier la responsabilité du traitement et des opérations de transport qui s'y rapportent », les modalités de ce partage faisant alors l'objet d'une convention. Ces différentes combinaisons permettent d'adapter l'offre de collecte, de transport et de traitement des déchets ménagers à des réalités territoriales très disparates.

Dans la pratique, le nombre de structures compétentes n'a cessé de se réduire en raison d'une mutualisation accrue souhaitée par les collectivités.

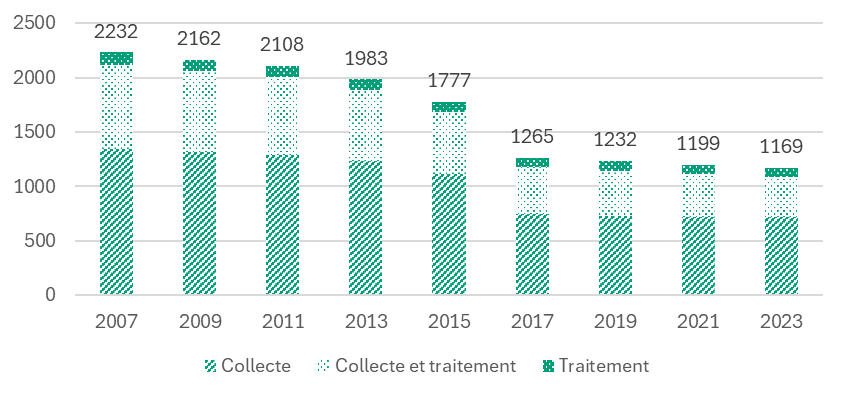

Dans son enquête publiée en 2025, l'ADEME relève qu'il existait, en 2023, 1 169 structures exerçant la compétence collecte et/ou traitement des déchets, dont 6 communes ayant conservé la compétence en propre : il s'agit de Paris ainsi que des îles mono-communales principalement situées en Bretagne (Sein, Ouessant, Bréhat, Yeu).

Ainsi, le nombre de structures exerçant la compétence a été pratiquement divisé par deux entre 2007 et 2023, même si on constate une certaine stabilisation depuis 2017.

Évolution du nombre de structures

exerçant la compétence collecte

et/ou traitement des

déchets

Source : ADEME

Les modalités de collecte, entendues comme « toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets »2(*) sont laissées à l'appréciation des collectivités même si le cadre réglementaire prévoit3(*), a minima, une collecte hebdomadaire « en porte à porte » dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents. D'autres contraintes s'imposent aux collectivités, comme l'obligation de procéder à une collecte séparée, c'est-à dire « une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ». Si l'on fait abstraction des déchets nucléaires qui font évidemment l'objet d'un traitement spécifique, quatre filières spécifiques de collecte doivent être organisées4(*) en fonction de la nature des déchets :

- les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;

- les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;

- les déchets de textile et les déchets dangereux ;

- les biodéchets.

B. LES COLLECTIVITÉS DÉTERMINENT LE MODE DE FINANCEMENT DE LA COMPÉTENCE DÉCHETS QU'ELLES JUGENT LE PLUS APPROPRIÉ

Quelle que soit la forme retenue de collecte et de traitement, deux modalités alternatives de financement sont principalement prévues5(*).

En premier lieu, le financement peut reposer sur les contribuables à travers la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), qui n'est pas calculée sur le volume de déchets générés par chaque foyer mais qui résulte de l'application d'un taux, librement fixé par la collectivité, à la valeur locative du bien qui sert de base à la taxe foncière6(*). Ce choix est privilégié par approximativement 63 % des 1 169 collectivités ou groupements compétents. Ce mode de financement présente l'avantage de favoriser une relative équité sociale : plus la valeur locative du bien est élevée, plus le coût du service l'est aussi, mais il décorrèle le montant payé du service et notamment de la quantité de déchets produits, ce qui n'incite pas les usagers à limiter leur production de déchets.

En second lieu, les collectivités peuvent décider d'instaurer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) proportionnelle au service rendu et donc à la quantité de déchets émise par le foyer7(*). Ce mécanisme présente donc, à l'inverse, l'inconvénient de ne pas du tout prendre en compte la valeur du bien immobilier - et donc indirectement les moyens dont dispose le foyer - dans la détermination du montant à régler.

La volonté de réduire les quantités de déchets ménagers produites a, en outre, incité le législateur à prévoir, pour chacune de ces deux modalités de financement, une part incitative « assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids et en nombre d'enlèvements8(*). La tarification incitative consiste à faire payer une part fixe, forfaitaire, aux ménages, et une part variable, ce qui les incite à réduire la quantité de déchets ultimes et à mieux trier les déchets valorisables (emballages et biodéchets). On parle alors de TEOM incitative (TEOM-I) ou de REOM incitative (REOM-I).

À défaut d'avoir choisi de recourir à l'une ou l'autre des deux premières modalités, l'autorité doit instaurer une redevance spéciale (RS) dès lors que le service est financé par le budget général seul de la collectivité, sans taxe ni redevance additionnelle. Cette redevance spéciale peut être soit proportionnelle au service rendu, soit forfaitaire pour de petites quantités de déchets9(*).

Toutefois, les structures concernées peuvent aussi recourir à un financement mixte, c'est-à-dire s'appuyant à la fois sur la TEOM et sur la REOM. Concrètement, une partie du territoire de l'EPCI finance alors le service public des déchets par le recours à la TEOM et une autre par la REOM. Cette situation n'est possible que pour des raisons « historiques », à l'issue de fusion de communes ou de la mise en place d'un syndicat comprenant des EPCI adhérents en TEOM et d'autres en REOM, voire en redevance spéciale. Le financement mixte peut également comprendre un volet incitatif.

Part des différents modes de financement

des 1 169 structures compétentes

en matière de

déchets ménagers

|

Mode de financement |

Part dans le total des structures |

|

Budget général |

0,9 % |

|

Contribution des collectivités |

3,4 % |

|

Financement mixte |

7,4 % |

|

REOM |

9,6 % |

|

REOM + REOM-I |

0,6 % |

|

REOM-I |

14,0 % |

|

TEOM |

21,3 % |

|

TEOM + RS |

33,3 % |

|

TEOM + TEOM-I |

0,1 % |

|

TEOM + TEOM-I + RS |

0,5 % |

|

TEOM-I |

0,9 % |

|

TEOM-I + RS |

1,7 % |

|

Non connu |

6,2 % |

Source : Commission des finances du Sénat à partir de données recueillies auprès de l'ADEME

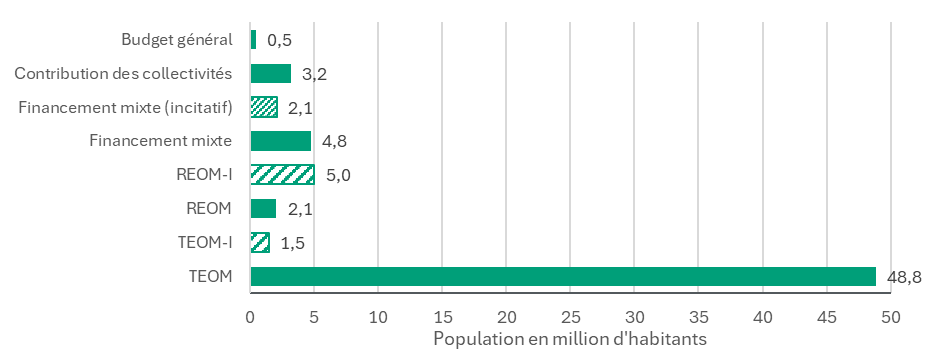

Rapportée à la population, la TEOM « classique » (sans part incitative) demeure, de loin, le premier mode de financement de la gestion des déchets par le service public, puisqu'elle concerne un peu moins des trois-quarts des Français (72 %), soit 48,8 millions d'habitants.

Population desservie selon le mode de

financement

du service de gestion des déchets

Source : ADEME

C. UN RECOURS AU FINANCEMENT INCITATIF ENCORE TRÈS TIMORÉ

Alors même que l'ADEME estime que l'instauration de la tarification incitative permet de réduire de 30 % les ordures ménagères résiduelles collectées, seuls 7,2 millions de français sont aujourd'hui concernés, très loin de l'objectif de 25 millions d'habitants fixé par le législateur10(*). Certes, cette couverture a largement progressé (+ 44 % depuis 2 016) mais sa généralisation se heurte à des difficultés multiples : difficultés d'individualisation en milieux urbains ou touristiques, investissements importants pour sa mise en place, coût de gestion administrative, variabilité de la tarification incitative qui engendre une ressource aléatoire.

La tarification incitative est également perçue comme favorisant les dépôts sauvages. La critique est toutefois à relativiser : selon l'ADEME, dans certains territoires, l'existence de « bonnes pratiques » permet de limiter les dépôts sauvages, ce qui veut dire que « la taxe incitative ne systématise pas l'émergence de dépôts sauvages », d'autant que les déchets ménagers constituent une part infime des dépôts sauvages par rapport aux déchets émanant de professionnels.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : CONFÉRER AUX COLLECTIVITÉS COMPÉTENTES LA FACULTÉ DE MODULER LA TARIFICATION DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DÉCHETS EN FONCTION DE CRITÈRES SANITAIRES OU SOCIAUX

L'article premier de la proposition de loi vise à conférer aux structures qui assurent la compétence collecte et traitement des déchets ménagers - collectivités, groupements ou syndicats mixtes - la faculté de moduler le montant :

- de la REOM « en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer ou si une personne vivant au sein du foyer connaît des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets » (I de l'article premier) en modifiant l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;

- des tarifs de la part incitative de la TEOM qui serait modulable « en fonction des revenus du contribuable et de la composition de son foyer ou si une personne vivant au sein du foyer connaît des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets. » (II de l'article premier) en modifiant l'article 1522 bis du code général des impôts11(*) ;

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : DERRIÈRE UN OBJECTIF COMPRÉHENSIBLE, LE DISPOSITIF NE RÉPOND PAS À PLUSIEURS DIFFICULTÉS LÉGITIMEMENT SOULEVÉES

Les auteurs de la proposition de loi soulignent, dans l'exposé des motifs, l'inefficacité des modes de financement actuels de la compétence déchets dans la réduction des quantités de déchets ménagers produits annuellement. Ils évoquent également le manque d'équité sociale qui caractériserait les modalités de calcul de la REOM ou de la TEOM actuellement en vigueur.

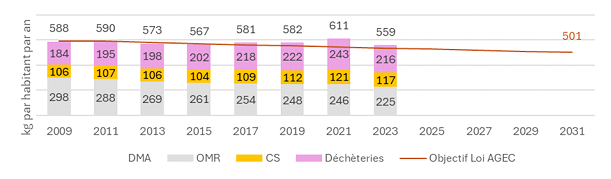

Quantité de déchets ménagers

et assimilés collectée

par an et par habitant

(En kilogrammes)

Note : déchets ménagers et assimilés (DMA), ordures ménagères résiduelles (OMR,) Collecte séparée (CS), loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC).

Source : ADEME

S'il est vrai que la quantité annuelle collectée de déchets par habitant, tout en ayant diminué (- 4,9 % entre 2009 et 2023), demeure à un niveau élevé et bien au-dessus des objectifs fixés par le législateur, la commission des finances a non seulement estimé que le dispositif proposé à l'article premier ne répondait pas aux objectifs évoqués par ses auteurs mais risquait de surcroît d'induire des effets contreproductifs pour les usagers, pour les collectivités et leurs groupements ainsi que pour l'administration fiscale.

A. UN DISPOSITIF QUI RISQUE PARADOXALEMENT D'ACCROITRE LES QUANTITÉS DE DÉCHETS PRODUITS ET QUI NE RÉPONDRAIT PROBABLEMENT PAS À L'OBJECTIF SOCIAL POURSUIVI

La tarification incitative a pour but de responsabiliser les contribuables dans la gestion de leurs déchets par le biais d'une facturation dont le montant varie en fonction de la quantité de déchets produits. Elle poursuit ainsi un objectif environnemental de réduction de la production des déchets. La pédagogie constituant un élément important du succès des modifications de comportement en manière de déchets, il convient de veiller à la communication mise en oeuvre lors du passage à une tarification incitative.

C'est pourquoi l'introduction de critères, en particulier sociaux, dans l'élaboration des tarifs apparait contraire au but principalement recherché, à savoir la diminution, à la source, des déchets produits. Quels que soient ses revenus, toute personne a la faculté de réduire les quantités de déchets qu'elle produit. La mise en oeuvre d'une tarification incitative sur critères sociaux, si elle se traduit par un droit renforcé à produire davantage de déchets lorsque l'on a moins de moyens, risque paradoxalement de favoriser une hausse de la production de déchets. La quasi-totalité des organismes auditionnés ont souligné cette incohérence qui nuirait à l'objectif de la tarification incitative.

En outre, la mesure risque de créer une rupture d'égalité devant la charge publique faisant peser des doutes sur sa constitutionnalité. En effet, la différence de traitement induite ne poursuivrait pas l'objet initial de la mesure, à savoir la réduction des déchets produits, et risquerait dès lors de ne pas être justifiée.

Par ailleurs, tout au long des auditions conduites par le rapporteur, sont apparues de sérieuses incertitudes quant à la réelle capacité du dispositif proposé à produire les effets sociaux escomptés. Tel que rédigé par ses auteurs, le dispositif prévoit que la modulation du montant de TEOM se fera « en fonction du niveau du revenu des usagers » et celle du montant des tarifs incitatifs de REOM « en fonction des revenus du contribuable ». Cette rédaction ne signifie pas que le montant de REOM ou de TEOM va diminuer pour les personnes aux revenus modestes. Elle peut simplement signifier, et c'est même plus que probable, que le montant de REOM ou des TEOM des classes moyennes ou des plus aisés pourra augmenter, ce qui ne répond pas à l'objectif social, en particulier la lutte contre les impayés que les auteurs du texte évoquent.

Le renforcement de dispositifs sociaux déjà existants, comme l'intervention des centres communaux/intercommunaux d'action sociale pour aider ceux qui éprouvent de réelles difficultés à régler le coût du service public de gestion des déchets, semble davantage de nature à cibler les publics fragiles. Il existe également des dispositifs de soutien pour aider les ménages à payer la TEOM ou la REOM comme les aides de maintien à domicile du Fonds Solidarité Logement (FSL). Ce fonds est accessible aux locataires comme aux propriétaires. Il est accordé sous forme de prêt ou de subvention aux personnes en difficulté financière pour payer leurs dettes de loyer ou de charges locatives.

Enfin, en instaurant une simple faculté d'instaurer une modulation dont l'étendue n'est pas encadrée, l'article premier risque de renforcer les disparités territoriales (une même prestation risque, davantage encore qu'aujourd'hui, d'être facturée très différemment d'un territoire à l'autre, parfois au sein d'une même structure). Cette situation n'est pas de nature à réduire le sentiment d'injustice fiscale ou sociale.

B. UN DISPOSITIF QUI POSERAIT DES DIFFICULTÉS D'APPLICATION SUBSTANTIELLES AU DÉTRIMENT DES USAGERS, DES COLLECTIVITÉS ET DE L'ADMINISTRATION FISCALE

La commission des finances a par ailleurs suivi les arguments du rapporteur sur les difficultés concrètes qui résulteraient de l'application du dispositif proposé à l'article premier.

Outre le fait que les leviers permettant d'accompagner davantage les usagers ou les contribuables en difficulté en raison de critères sanitaires ou sociaux ne relèvent pas nécessairement d'un véhicule législatif, il apparaît que chacun des critères proposés suscite de vives interrogations que n'ont pas manqué de relever les interlocuteurs auditionnés.

En premier lieu, l'adoption du dispositif proposé supposerait une clarification des organismes ayant accès à des informations aussi confidentielles que la situation fiscale des foyers concernés. Comment les structures exerçant la compétence déchets pourraient-elles décider du niveau et de l'étendue de la modulation éventuellement mise en place pour des raisons sociales, sans disposer des données afférentes, à moins d'accentuer la volatilité de leurs ressources ?

La prise en compte du revenu rend prévisibles d'autres difficultés. Comment la direction régionale des finances publiques qui calcule le montant dû de TEOM en proportion de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée par le propriétaire du logement pourra-t-elle appliquer un barème dégressif en fonction de la situation sociale des résidents qui ne sont pas nécessairement les propriétaires ? Comment procède-t-on pour appliquer cette modulation en cas de changement d'occupant au cours de l'année ? Le critère combiné du revenu et du nombre de personnes par foyer revient-il à prendre en compte le quotient familial ? Ces questions restent en suspens à la lecture du dispositif proposé.

De la même manière, le critère relatif aux « problèmes de santé entrainant une production élevée de déchets » semble extrêmement problématique à mettre en oeuvre. Les auteurs de la proposition de loi ont fait savoir lors de leur audition qu'ils ne visaient pas une liste de maladies en particulier mais que le dispositif cherchait en réalité à atténuer le montant de la REOM pour les foyers fiscaux comprenant une personne incontinente. D'une part, la rédaction proposée est extrêmement large et vise, telle que formulée, des situations beaucoup plus nombreuses que celle évoquée. D'autre part, comment les structures auront-elles connaissance de telles situations médicales ?

Le rapporteur souligne la difficile conciliation du dispositif proposé avec le respect du secret médical, à moins d'instaurer un mécanisme de fourniture d'un certificat médical dont on ne peut savoir si, dans la pratique, il sera cantonné aux situations d'incontinence, et sans que l'on sache si le revenu de l'intéressé doit être ou non pris en compte et sans que l'on sache quel volume de déchets résultant de l'incontinence, principalement des couches, ferait l'objet d'une prise en charge partielle. Par ailleurs, on ne peut exclure que les personnes concernées seront parfois réticentes à fournir un tel certificat médical.

Au final, le recours à un dispositif législatif lourd à mettre en oeuvre pour un nombre de cas finalement assez limité n'apparait pas opportun, d'autant que des mécanismes sociaux précités permettent déjà d'accompagner les personnes concernées.

De manière plus globale, même si l'article premier ne fait qu'ouvrir une faculté aux structures concernées, il ne peut que rendre plus difficile la tâche des collectivités et de leurs groupements en complexifiant l'architecture du financement du service public de gestion des déchets, ce qui est peu conciliable avec le besoin de simplification largement partagé.

Pour toutes ces raisons, la commission des finances n'a pas adopté le présent article.

Décision de la commission : la commission des finances n'a pas adopté cet article.

ARTICLE 2

Maillage minimal de points d'apport

volontaire

Le présent article vise à établir une obligation, lorsque la collecte repose sur des points d'apport volontaire (PAV), de disposer d'au moins un PAV pour 200 habitants.

Si l'intention des auteurs repose sur un motif louable, la création d'un tel maillage minimal paraît devoir être écartée tant elle serait contraignante pour les collectivités, alors même que, selon l'Ademe, seuls 3 % de la population vit dans un territoire où les ordures ménagères résiduelles (OMR) sont entièrement collectées par apport volontaire. Le rapporteur considère en outre qu'il ne revient pas au législateur de contraindre les décideurs locaux dans leurs choix de gestion et dans l'adaptation de leurs politiques à leurs territoires.

La commission n'a pas adopté cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : LES COLLECTIVITÉS ET LEURS GROUPEMENTS COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE COLLECTE DES DÉCHETS PEUVENT OPTER POUR DIVERSES MODALITÉS

A. LES COLLECTIVITÉS COMPÉTENTES FIXENT ELLES-MÊMES LES MODALITÉS DE COLLECTE DES DÉCHETS SUR LEUR TERRITOIRE

Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ». Elles assurent également, en vertu de l'article L. 2224-14 du CGCT, la collecte des autres déchets qu'elles peuvent collecter et traiter sans sujétions particulières.

Selon l'article L. 2224-16 du même code, « le maire définit par arrêté les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 en fonction de leurs caractéristiques. » Sur ce point, l'article R. 2224-26 du CGCT dispose que « le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets. »

Si la liberté des choix locaux de gestion est la règle pour définir les modalités de collecte des déchets, la réglementation impose néanmoins quelques contraintes aux collectivités et à leurs groupements en la matière.

La première contrainte est une obligation de collecte séparée, c'est-à-dire « une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique »12(*) ; l'article L. 2224-16 du CGCT impose ainsi une collecte séparée pour les types de déchets suivants :

- les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;

- les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;

- depuis 2025, les déchets de textile et les déchets dangereux ;

- les biodéchets.

Enfin, une seconde contrainte consiste dans l'obligation faite par l'article R. 2224-24 du CGCT aux collectivités situées dans une zone agglomérée groupant plus de 2 000 habitants permanents, de collecter les ordures ménagères une fois par semaine en porte-à-porte. Cette obligation ne s'applique toutefois pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères par apport volontaire, dès lors que cette modalité de collecte offre les mêmes garanties de salubrité et de protection de l'environnement que le porte-à-porte.

B. L'APPORT VOLONTAIRE : UNE MODALITÉ DE COLLECTE PROMETTEUSE MAIS ENCORE MINORITAIRE

Les deux principales modalités de collecte des déchets entre lesquelles peuvent opter les collectivités et leurs groupements compétents sont :

- d'une part, la collecte en porte-à-porte, c'est-à-dire « toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service »13(*) ;

- d'autre part, la collecte par apport volontaire, c'est-à-dire par l'apport direct par les usagers de leurs déchets à un point déterminé, dit « point d'apport volontaire » (PAV). Concrètement, les points d'apport volontaire sont des poubelles ou des conteneurs partagés qui se trouvent dans un lieu public ;

- enfin, les collectivités et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre des modalités « mixtes » de collecte, reposant partiellement ou simultanément sur le porte-à-porte et l'apport volontaire.

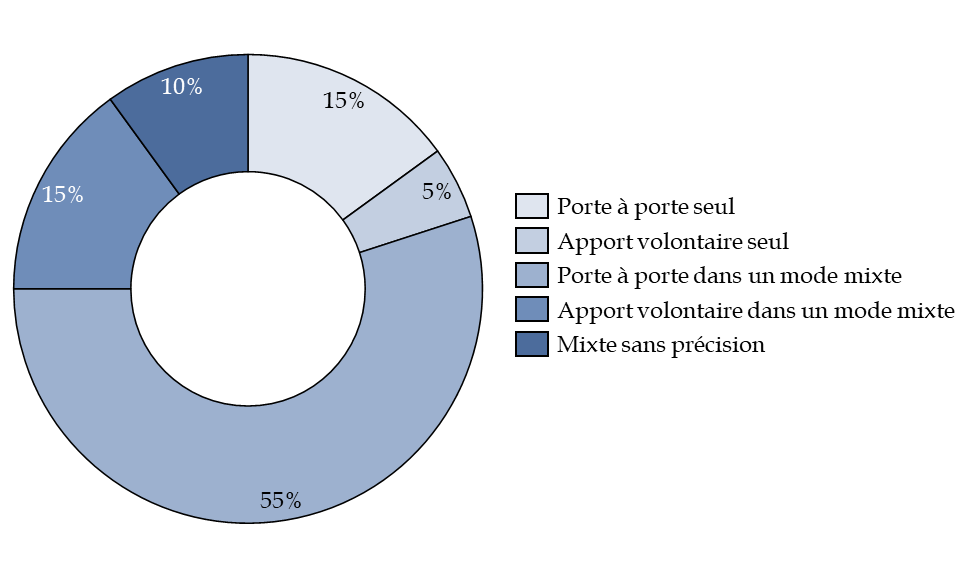

Selon l'Ademe, la collecte des déchets en porte-à-porte demeure la première modalité de collecte en France en 202314(*) : ainsi, la majorité du tonnage de déchets d'emballages et de papiers est réalisée par un mode mixte incluant le porte-à-porte (55 %), une partie significative du tonnage étant également traitée par la seule collecte en porte-à-porte (15 %). L'apport volontaire, qu'il s'agisse de la modalité unique (5 %) ou qu'il s'agisse d'une modalité parmi d'autre au sein d'un mode mixte de collecte (15 %) demeure minoritaire.

Répartition des tonnages d'emballage et de

papier collectés

par mode de collecte

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données de l'Ademe

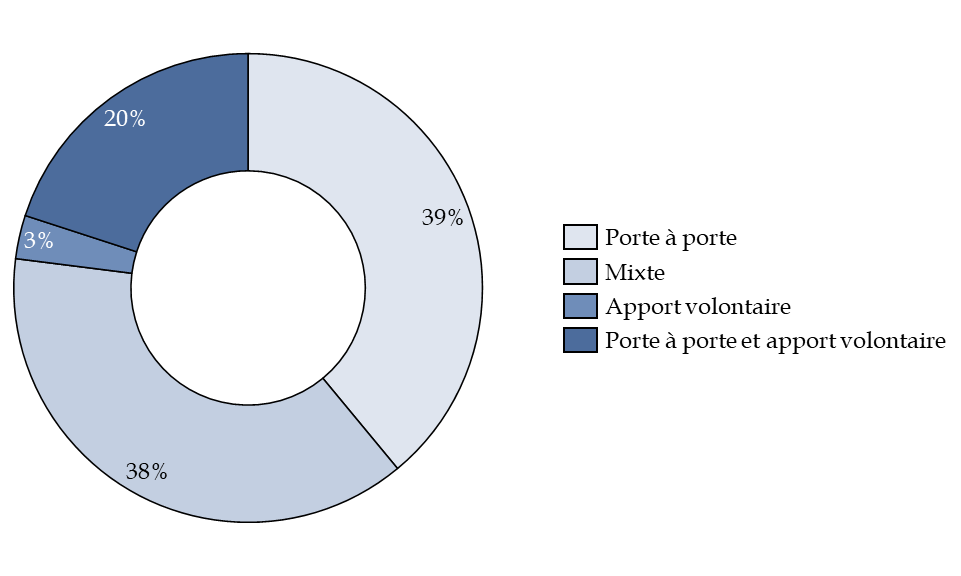

La marginalité de la collecte par apport volontaire se retrouve également dans la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) : 39 % de la population a ainsi accès à un service de collecte en porte-à-porte seul, contre seulement 3 % pour le seul apport volontaire. Les modalités mixtes de collectes sont également importantes, mais seulement 20 % de la population a accès à un service de collecte associant les deux modalités.

Répartition de la population selon le mode

de collecte des OMR

sur leur territoire

Source : commission des finances du Sénat, d'après les données de l'Ademe

Seule la collecte du verre repose en majorité - écrasante - sur des points d'apport volontaire, puisque 91 % des tonnages collectés le sont via cette modalité, contre seulement 9 % pour la collecte en porte-à-porte.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UN MAILLAGE MINIMAL DE POINTS D'APPORT VOLONTAIRE D'AU MOINS UN POUR DEUX CENTS HABITANTS

Le présent article propose que, pour les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique, lorsque la collecte s'appuie sur des points d'apport volontaire, le nombre de points soit d'au moins un pour deux cents habitants.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN MAILLAGE UNIQUE INADAPTÉ À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES ET POTENTIELLEMENT GÉNÉRATEURS D'IMPORTANTS SUROÛTS POUR LES COLLECTIVITÉS

Le présent article n'a pas convaincu les personnes entendues par le rapporteur.

Les auditionnés ont d'abord opposé à cet article des objections d'ordre technique, considérant que la rédaction du présent article était perfectible. En effet, l'article impose un maillage minimal d'un point d'apport volontaire pour 200 personnes dès lors que la collecte s'appuie sur de tels PAV. Or, comme cela a été exposé plus haut, les situations où la collecte repose entièrement sur l'apport volontaire sont très rares (5 % du tonnage pour les emballages et le papier), les PAV étant en général utilisés en complément d'autres modalités de collecte, principalement le porte-à-porte. Or, si un maillage serré de PAV peut être nécessaire lorsque la collecte repose intégralement sur l'apport volontaire, tel n'est pas nécessairement le cas dans les schémas de collecte mixtes.

De nombreux auditionnés ont ensuite soulevé, pour expliquer leurs réticences vis-à-vis du maillage proposé par l'article, un argument de politique publique et d'efficacité de l'action publique. En effet, pour ces auditionnés, le maillage des PAV dans chaque territoire doit être adapté aux réalités du terrain, telle que l'éventuel rareté de l'espace public ou la densité de la population. Ils ont notamment averti le rapporteur contre le risque de faire peser sur les collectivités une obligation de moyens qui serait à la fois coûteuse - la création de PAV est une charge significative pour les petites communes, ce qui explique qu'il existe des financements ad hoc via le fonds vert - et peu efficiente en termes de performance.

Enfin, plusieurs auditionnés, dont Intercommunalités de France, ont avancé une objection de principe, selon laquelle il ne revient pas au législateur de contraindre les décideurs locaux dans leurs choix de gestion et dans l'adaptation de leurs politiques publiques à leurs territoires. La DGCL a aussi souligné qu'une telle disposition irait à l'encontre de la demande des élus d'une souplesse dans la fixation des règles qui contraignent leur action. Si le président du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a indiqué considérer que la collecte par apport volontaire avait vocation à se substituer, à terme, à la collecte en porte-à-porte sur l'ensemble du territoire, le rapporteur ne considère pas qu'il revienne au législateur d'imposer un tel modèle à l'ensemble des collectivités, a fortiori si d'autres modalités de collecte ont fait leur preuve ailleurs.

Pour toutes ces raisons, la commission des finances n'a pas adopté le présent article.

Décision de la commission : la commission des finances n'a pas adopté cet article.

ARTICLE 3

Création d'un comité des

usagers

Cet article vise à créer un « comité des usagers » du service public de gestion des déchets.

Ce faisant, le présent article viendrait ajouter une nouvelle structure de concertation, dont l'utilité n'est pas démontrée et alors que le droit actuel prévoit déjà des modalités de consultation des usagers. À l'heure de la rationalisation du paysage des instances consultatives, il ne paraît pas pertinent à la commission des finances de créer un nouveau comité.

La commission n'a pas adopté cet article.

I. LE DROIT EXISTANT : PLUSIEURS MODALITÉS DE PARTICIPATION DES HABITANTS ET DES USAGERS DES SERVICES PUBLICS LOCAUX EXISTENT DÉJÀ

Aujourd'hui, la consultation et la participation des habitants et des usagers des services publics locaux est assurée de diverses manières.

D'une part, l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les collectivités, les communes de plus de 10 000 habitants et leurs groupements de plus de 50 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils exploitent en régie ou confient à un tiers par le biais d'une délégation de service public.

Si la création de cette commission n'est pas obligatoire pour les communes de moins de 10 000 habitants et les groupements de moins de 50 000 habitants - où le contact entre les élus et les citoyens s'institue plus facilement, de manière parfois informelle -, la création d'une telle commission demeure une faculté.

Cette commission, présidée par le président de l'exécutif de la collectivité ou du groupement, comprend des membres de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement ainsi que des représentants des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux. La commission peut également inviter, selon son ordre du jour, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Dans le cadre de cette commission, la majorité des membres peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux, dont celui de gestion, de collecte et de traitement des déchets.

En outre, l'article L. 2143-2 du CGCT permet au conseil municipal de créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA CRÉATION AU NIVEAU LOCAL D'UN COMITÉ DES USAGERS

Le présent article propose que « les collectivités territoriales et leurs groupements compétents pour la collecte et le traitement des déchets instituent un comité des usagers ». Un décret viendrait en fixer la composition et les missions.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES : UN COMITÉ SUPERFLU

Comme l'exposé du droit existant l'a souligné, le présent article est en quelque sorte satisfait : nul besoin de créer un nouveau comité des usagers spécifiquement consacré au service public des déchets dès lors qu'il existe déjà une commission consultative des services publics locaux et que chaque conseil municipal peut d'ores et déjà créer des comités consultatifs pour associer les usagers à la gestion des services publics. Plusieurs personnes entendues, et notamment les représentants d'Intercommunalités de France, ont ainsi émis des doutes sur l'utilité de cette nouvelle structure.

En outre, la rédaction du présent article comporte moins de garanties que les dispositifs existants, les représentants de la fédération nationale des activités de dépollution et de l'environnement (FNADE) ayant relevé que la composition du comité est renvoyée au pouvoir réglementaire alors qu'il s'agit d'un paramètre important que le législateur, d'habitude, règle lui-même.

Enfin, le rapporteur relève que la création obligatoire d'un tel comité, a fortiori sans en exclure les plus petites collectivités, s'accompagnera forcément de surcoûts, potentiellement importants. Le présent article s'inscrit en effet à contre-courant de la démarche de rationalisation des instances consultatives - que l'on appelle parfois « comités théodules » - et dont la prolifération induit de nombreux coûts cachés, mais bien réels et récemment documentés dans le rapport de M. Boris Ravignon15(*).

L'une des propositions de ce rapport, reprise à l'occasion du récent « Roquelaure de la simplification », était justement de « permettre aux élus communaux de choisir le dispositif de démocratie participative qu'ils souhaitent, sans imposer la création de conseils citoyens supplémentaires quand des modalités de démocratie participative (obligatoires ou facultatives) existent préalablement ».

Pour toutes ces raisons, la commission des finances n'a pas adopté cet article.

Décision de la commission : la commission des finances n'a pas adopté cet article.

ARTICLE 4

Gage de recevabilité

financière

L'article 4 vise à compenser les éventuelles conséquences financières pour les collectivités territoriales que seraient susceptibles de créer ou d'aggraver certaines dispositions de la proposition de loi.

La commission n'ayant pas adopté les trois autres articles de la proposition de loi, elle n'a pas adopté cet article.

* 1 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

* 2 Article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales.

* 3 Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.

* 4 Article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales et article L. 541-21-1 du code de l'environnement.

* 5 Pour certaines activités, il existe d'autres modalités de financement très spécifiques comme la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes, laquelle est calculée en fonction du nombre des places disponibles sur les terrains concernés (cf. article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales).

* 6 Article 1520 du code général des impôts.

* 7 Article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.

* 8 Article 1522 bis du code général des impôts.

* 9 Article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.

* 10 Article 70 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

* 11 Le texte déposé vise un article L. 1522 bis du code général des impôts.

* 12 Article L. 541-1-1 du code de l'environnement.

* 13 Article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales.

* 14 Ademe, La collecte des déchets par le service public en France. Résultats 2023, 10 octobre 2025.

* 15 Boris Ravignon, Coûts des normes et de l'enchevêtrement des compétences entre l'État et les collectivités : évaluation, constats et propositions, mai 2024.