N° 131

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 novembre 2025

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur

le projet de loi

de financement de la

sécurité sociale, dont le Sénat

est saisi en application

de l'article 47-1, alinéa 2, de la

Constitution, pour 2026,

Par Mme Élisabeth DOINEAU,

Rapporteure générale,

Mmes Corinne IMBERT, Pascale GRUNY, M. Olivier

HENNO,

Mmes Marie-Pierre RICHER et Chantal DESEYNE,

Rapporteures et

Rapporteurs

Sénatrices et Sénateurs

Tome II

Examen des articles

Fascicule 2

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Alain Milon, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, M. Jean Sol, Mmes Nadia Sollogoub, Anne Souyris.

Voir les numéros :

|

Assemblée nationale (17ème législ.) : |

1907, 2049 et 2057 |

|

Sénat : |

122 et 126 (2025-2026) |

TROISIÈME

PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

POUR

L'EXERCICE 2026

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 18

(supprimé)

Extension du champ des franchises et participations

forfaitaires

et évolution de leurs modalités de

recouvrement

Cet article, supprimé dans le texte transmis au Sénat par l'Assemblée nationale, propose quatre mesures visant à étendre le champ des franchises et participations forfaitaires et à faire évoluer leurs modalités de recouvrement.

D'abord, il soumet à la participation forfaitaire les actes et consultations réalisés par des chirurgiens-dentistes hors le cadre d'une hospitalisation.

En outre, il étend le champ de la franchise annuelle aux dispositifs médicaux dispensés hors du cadre d'une hospitalisation, à l'exception d'une liste de produits fixée réglementairement.

L'article 18 prévoit également la création d'un plafond de franchise annuelle spécifique pour le transport sanitaire, qui viendrait s'ajouter au plafond de franchise pour les autres actes, produits et prestations qui y sont soumis.

Enfin, il révise les modalités de recouvrement des participations forfaitaires et franchises en prévoyant que celles-ci puissent être soit acquittées directement par les assurés auprès des professionnels de santé, soit être récupérées par l'assurance maladie sur les prestations à venir ou auprès de l'assuré.

La commission propose de confirmer la suppression de cet article.

I - Le dispositif proposé : une extension du champ des franchises et participations forfaitaires et une évolution de leurs modalités de recouvrement

A. La participation forfaitaire et la franchise annuelle : deux dispositifs poursuivant un objectif de responsabilisation des assurés

Poursuivant un objectif de responsabilisation des assurés, deux dispositifs mettent des montants perçus comme symboliques à la charge de ces derniers sur leur consommation de soins : la participation forfaitaire1(*) et la franchise annuelle2(*), aussi appelée franchise médicale.

Afin de servir cet objectif, ces montants, qui viennent en déduction du montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire, ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les complémentaires santé dans le cadre d'un contrat responsable3(*). De tels contrats couvrent 93 % de la population.

Le coût des participations forfaitaires et franchises est donc intégralement supporté par l'assuré.

Ces dispositifs doivent bien être distingués du ticket modérateur, mentionné au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale. Celui-ci désigne la part des frais de santé qui n'est pas remboursée par l'assurance maladie obligatoire, peut être prise en charge, tout ou partie, par l'assurance maladie complémentaire4(*), et l'est obligatoirement dans le cadre d'un contrat solidaire et responsable5(*).

Contrairement à la franchise et à la participation forfaitaire, le niveau du ticket modérateur varie donc selon la base de remboursement et le taux de prise en charge applicables à l'acte6(*), au produit ou à la prestation sollicitée. Certains publics ou actes en sont exonérés7(*), tandis qu'il peut être majoré dans certains cas, notamment lorsqu'une consultation s'inscrit en dehors du parcours de soins coordonnés8(*).

Exemple illustratif sur la notion de ticket

modérateur

et de participation forfaitaire

Pour une consultation chez le médecin généraliste, le tarif opposable pour l'assurance maladie obligatoire est de 30 euros, et le taux de remboursement applicable est de 70 % en cas de respect du parcours de soins coordonnés. En multipliant ces deux chiffres, on obtient la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, soit 21 euros.

En retranchant ce montant au prix payé par l'assuré, on obtient le ticket modérateur. Si le médecin est conventionné secteur 1, celui-ci est donc égal à 9 euros. Ce montant peut être pris en charge, tout ou partie, par l'assurance maladie complémentaire.

En déduction des 21 euros ouverts à la prise en charge de l'assurance maladie s'applique la participation forfaitaire de 2 euros : la sécurité sociale ne prend donc, in fine, en charge que la différence, soit 19 euros, à l'assuré.

Le reste à charge du patient est donc égal aux deux euros correspondant à la participation forfaitaire auxquels peut s'ajouter, le cas échéant, tout ou partie du ticket modérateur de 9 euros.

1. La participation forfaitaire frappe les actes et consultations effectués par les médecins et les actes de biologie médicale

Introduite par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie9(*), la participation forfaitaire s'applique à chaque acte ou consultation prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, en ville ou en établissement hors le cadre de l'hospitalisation. Elle frappe également les actes de biologie médicale.

Pour autant, elle ne grève pas les remboursements accordés pour des soins et consultations réalisés par les autres professions médicales que sont les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes.

Depuis le 15 mai 202410(*), le montant unitaire d'une participation forfaitaire, déterminé par voie réglementaire, est fixé à deux euros11(*) par acte ou consultation, étant entendu que quatre participations forfaitaires au plus peuvent être facturées par un même professionnel au cours de la même journée12(*).

Au vu de son objectif de responsabilisation, la participation forfaitaire bénéficie d'une assez large assiette, avec un nombre limité d'exemptions. Elle s'applique en effet à tous les assurés, à l'exception :

- des mineurs d'âge13(*) ;

- des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire14(*) ;

- des bénéficiaires de l'aide médicale d'État15(*) ;

- des femmes bénéficiant de l'assurance maternité16(*), applicable à l'ensemble des frais de santé entre le début du sixième mois de grossesse et le douzième jour après l'accouchement ainsi qu'à certains frais encourus au titre de la grossesse à compter de la déclaration de grossesse ;

- des victimes d'actes de terrorisme, pour ce qui concerne les prestations, actes et consultations en résultant17(*) ;

- des invalides de guerre.

La participation forfaitaire s'applique donc, en particulier, aux assurés présentant une affection de longue durée exonérante18(*).

Toutefois, la loi prévoit un plafond au nombre de participations forfaitaires qu'un même assuré est susceptible d'avoir à supporter au cours d'une année donnée19(*). Ainsi, aucun assuré n'a à s'acquitter de plus de 25 participations forfaitaires sur un an20(*), ce qui borne par voie de conséquences le reste à charge encouru au titre de ces participations à 50 euros par an.

2. La franchise annuelle s'applique aux médicaments, aux prestations effectuées par les pharmaciens, aux actes paramédicaux et au transport sanitaire

La franchise annuelle, instituée par la LFSS pour 200821(*), frappe quant à elle un champ plus large, qui recouvre :

- la prise en charge des médicaments, qu'ils soient des spécialités pharmaceutiques industrielles, des préparations magistrales ou des préparations hospitalières, dès lors qu'ils ne sont pas délivrés au cours d'une hospitalisation ;

- la prise en charge des actes paramédicaux, en ville ou en établissement, dès lors que ceux-ci ne sont pas pratiqués au cours d'une hospitalisation ;

- le transport sanitaire non urgent, qu'il soit réalisé par ambulance, par véhicule sanitaire léger ou par taxi conventionné ;

- depuis la LFSS pour 202022(*), certaines prestations effectuées par des pharmaciens d'officine, précisées par arrêté.

Il est à noter que, contrairement aux médicaments, les dispositifs médicaux ne sont pas concernés par la franchise médicale, « sans que cette exonération ne soit justifiée par des arguments relatifs à l'accès aux soins ni par des spécificités des dispositifs médicaux par rapport aux actes et produits médicaux soumis à franchise » selon une récente revue de dépenses des inspections générales des finances et des affaires sociales23(*).

Les franchises représentent un coût unitaire d'un euro24(*), sauf pour le transport sanitaire où elles atteignent quatre euros par trajet. Lorsque la prise en charge par la sécurité sociale est inférieure à un euro, la franchise due est toutefois réduite à due concurrence25(*). S'applique en outre, dans certains cas, un plafonnement du montant de franchise exigible sur une journée, fixé à quatre euros pour les actes des auxiliaires médicaux et huit euros pour le transport sanitaire.

Poursuivant le même objectif de responsabilisation que les participations forfaitaires, les franchises s'appliquent également à une large proportion d'assurés. Seules les exceptions prévues pour la participation forfaitaire s'appliquent.

Comme pour la participation forfaitaire, la franchise médicale est plafonnée à 50 euros annuels par assuré26(*), ce qui limite le reste à charge des assurés nécessitant le plus de soins, notamment pour traiter des affections de longue durée. Il existe, à ce jour, un unique plafond pour l'ensemble des actes, produits et prestations concernés par la franchise.

B. L'évolution des participations forfaitaires et franchises vers des dispositifs de rendement et de maîtrise de la dépense d'assurance maladie

1. Le récent doublement des montants des participations forfaitaires et franchises a permis d'en accroître le rendement, tout en préservant les patients atteints d'affection de longue durée

Depuis leur institution et jusqu'en 2023, les montants des participations forfaitaires et des franchises étaient restés fixes, à un euro par participation forfaitaire, 0,5 euro par franchise hors transport sanitaire et deux euros par franchise de transport sanitaire.

Dans le cadre du PLFSS pour 2024, le Gouvernement a affirmé son intention de doubler les montants de la participation forfaitaire et de la franchise annuelle. Le Gouvernement chiffrait le rendement potentiel de cette mesure autour de 800 millions d'euros.

Afin de protéger les personnes en affection de longue durée, le Gouvernement avait toutefois souhaité ne pas modifier les plafonds annuels de chacune de ces contributions, qu'il entendait maintenir à 50 euros par an.

Dans un contexte de dégradation durable de la trajectoire de la branche maladie, l'objectif affiché était de responsabiliser davantage les patients, mais nul n'ignore qu'une telle réforme, qui ne nécessite pas de transcription législative, servait également un objectif de rendement.

Malgré de vifs débats parlementaires, au cours desquels le Sénat avait fait adopter le principe d'une consultation systématique des commissions des affaires sociales du Parlement pour tout projet de modification de ces montants - finalement censuré par le Conseil constitutionnel - le Gouvernement avait décidé d'acter cette évolution par un décret en Conseil d'État27(*) et un décret28(*) du 16 février 2024.

Ces évolutions sont entrées en vigueur le 31 mars 2024 pour les franchises, et le 15 mai 2024 pour les participations forfaitaires.

2. Un nouveau doublement réglementaire du montant des franchises et des participations forfaitaires est envisagé, cette fois accompagné d'un doublement des plafonds

Le 15 juillet 2025, l'ancien Premier ministre François Bayrou a présenté, dans le cadre de son plan pluriannuel pour rééquilibrer les finances publiques, son projet de doubler à nouveau le montant des franchises médicales et des participations forfaitaires.

Les contours de la mesure ont progressivement été dessinés au mois d'août par le Gouvernement. Des projets de décrets ont précisé la teneur des réformes envisagées :

- encadrement du montant de la participation forfaitaire entre 4 et 5 euros (entre 2 et 3 euros aujourd'hui). En conséquence, le plafond annuel serait vraisemblablement doublé pour atteindre 100 euros ;

- fixation du montant de la franchise médicale à 2 euros par boîte de médicaments, 2 euros par acte paramédical, et 8 euros par transport sanitaire non urgent ;

- passage de 50 à 100 euros du plafond annuel pour les participations forfaitaires ;

- passage de 4 à 8 euros de plafond journalier de la franchise médicale pour les actes paramédicaux, et de 8 à 6 euros de celui pour les transports sanitaires.

La publication de ces seuls décrets pourrait donc aboutir à doubler le reste à charge supporté au titre de ces contributions pour tous les assurés, y compris ceux en ALD, qui pourraient désormais devoir débourser jusqu'à 200 euros par an de frais de participation et franchise, contre 100 euros aujourd'hui. Pourraient encore s'ajouter 50 à 100 euros supplémentaires, liés à la création d'un plafond spécifique au transport sanitaire, prévu par le présent article du PLFSS29(*).

Les projets de décrets présentés ont été rejetés le 4 septembre par le Conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), dont l'avis est consultatif. Le syndicat de généralistes MG France a jugé ce projet « injuste socialement, inefficace économiquement et irréalisable techniquement », décriant au passage « la méthode employée ». Au nom des usagers de santé, France Assos santé a dit « non au passage en force du gouvernement » sur le doublement des franchises, des textes qui « menacent le droit à la santé pour tous ».

Ces mesures ont toutefois été reprises par le Gouvernement dans le cadre du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le dossier de presse associé indique ainsi qu'est intégrée aux projections financières « la mise en oeuvre du doublement des participations forfaitaires et franchises ».

Le Gouvernement espère des économies à hauteur de 2,2 à 2,3 milliards d'euros pour cette mesure, selon l'annexe 5 au PLFSS pour 2026.

La ministre de l'action et des comptes publics a assuré, devant la commission, qu'« en moyenne, pour les personnes en ALD, la hausse du reste à payer représenterait 70 euros par an. Pour un patient moyen, hors enfant, femme bénéficiant de l'assurance maternité et bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, la moyenne s'élèverait à 42 euros par an ».

3. Les participations forfaitaires et franchises ont représenté 1,73 milliard d'euros de moindres dépenses constatées pour l'assurance maladie en 2024 sur le seul régime général

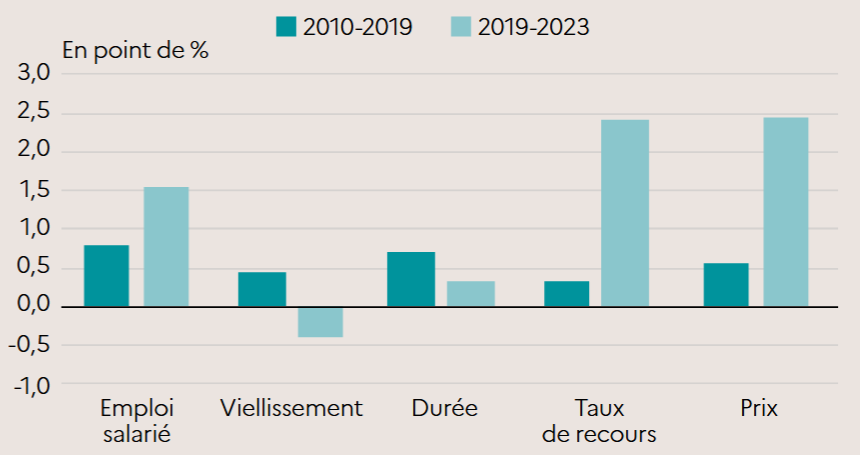

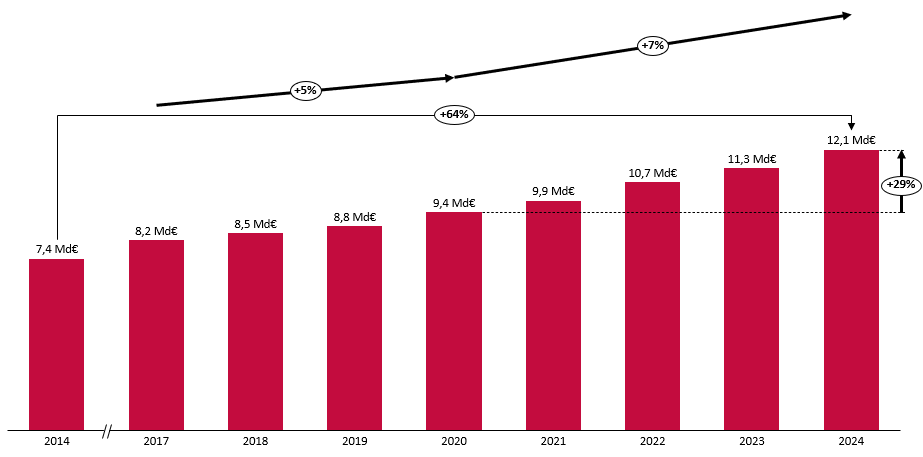

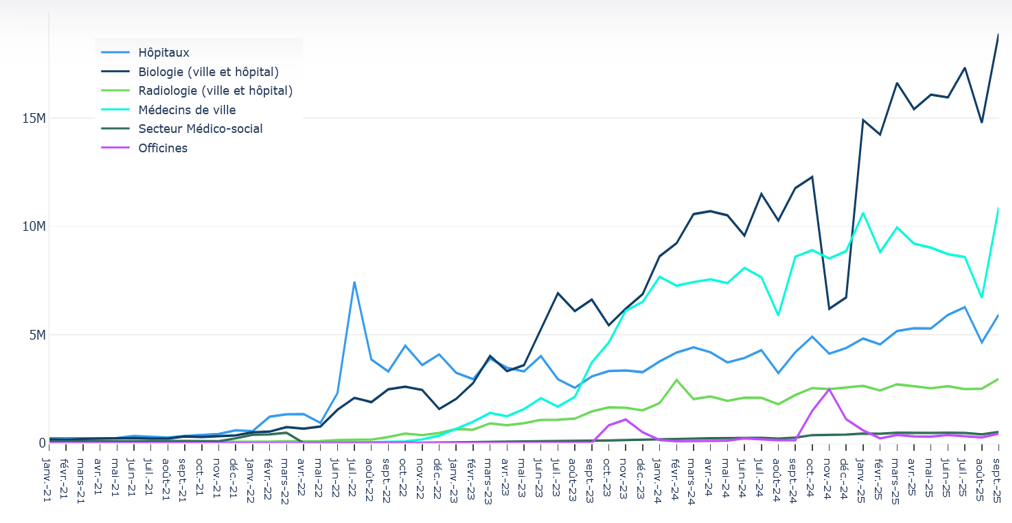

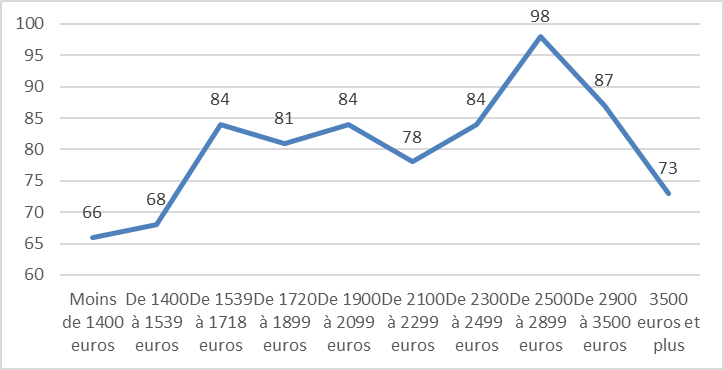

a) Le cas du régime général : des économies dynamiques depuis 2016, considérablement renforcées par le doublement des montants unitaires dus

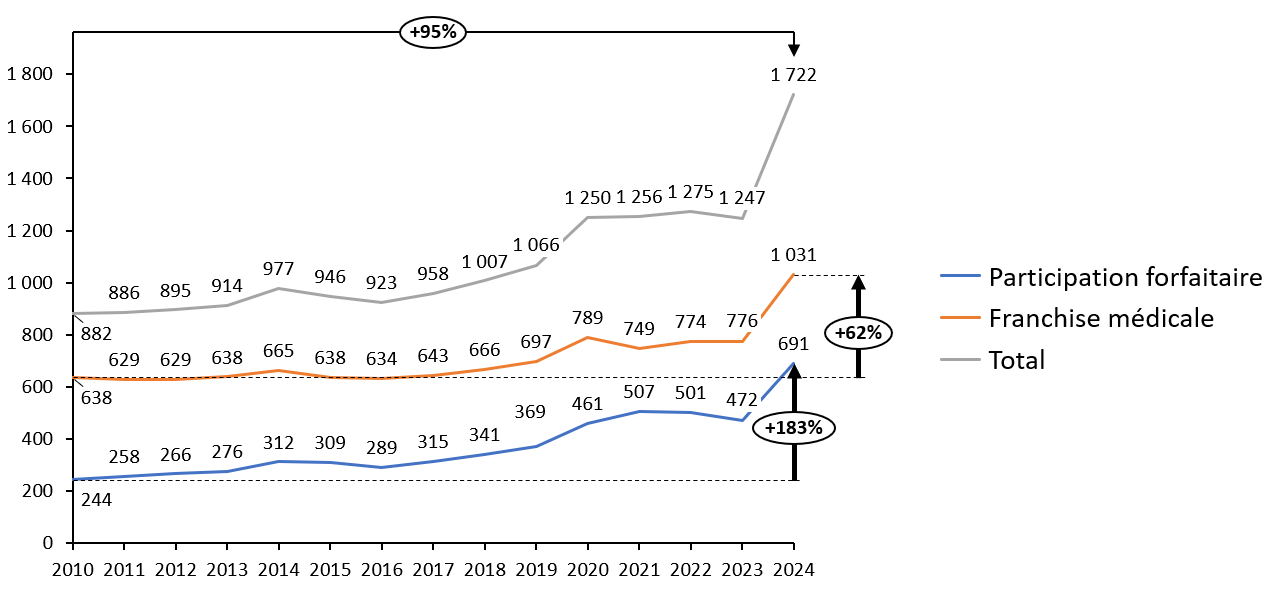

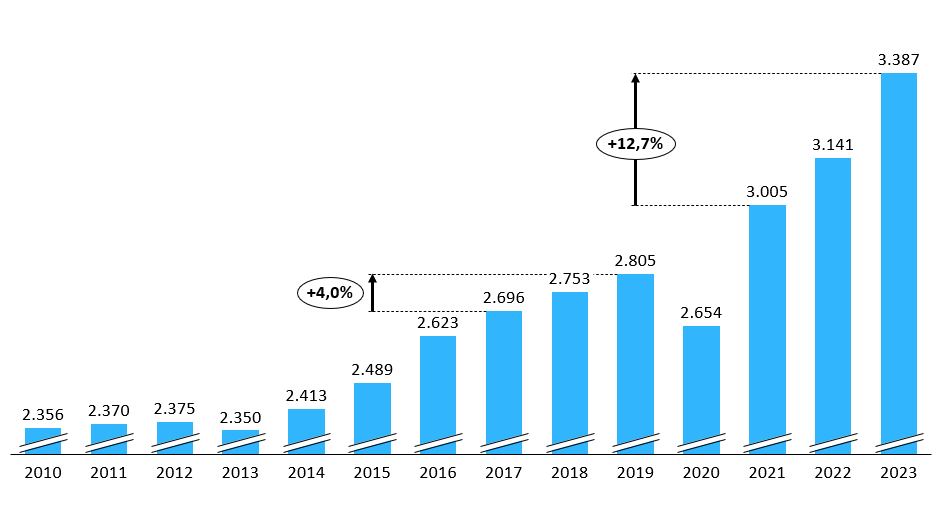

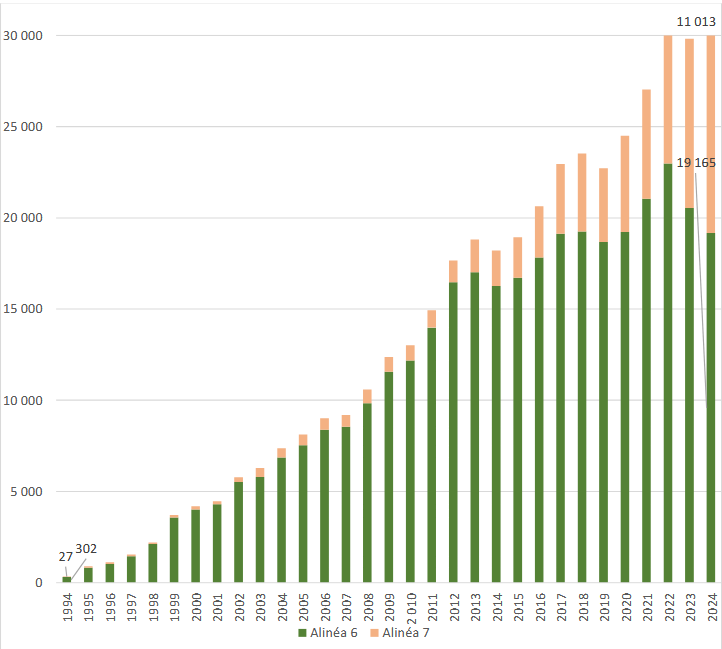

Si le montant constaté des franchises et participations forfaitaires ne dépassait pas 900 millions d'euros en 2010 au régime général, ces contributions ont vu leur rendement progresser au fil des années, à mesure qu'augmentait le volume de la consommation de soins et de biens médicaux.

La franchise, dont l'assiette est plus large, génère historiquement davantage d'économies pour l'assurance maladie que la participation forfaitaire, bien que le montant unitaire de cette dernière soit supérieur. La participation forfaitaire, portée par la demande de soins de médecine de ville et par la dynamique de la biologie médicale, progresse toutefois plus rapidement que la franchise.

Sur la période 2010-2016, les franchises ont stagné (- 0,1 % de croissance annuelle moyenne) tandis que les participations forfaitaires ont augmenté de manière mesurée (+ 2,9 % de croissance annuelle moyenne). Au total, les participations forfaitaires et franchises ont vu leur montant augmenter de 5 % au total sur la période.

Depuis, la dynamique s'est accélérée : sur la période 2016-2023, les participations forfaitaires ont connu une hausse marquée de 8,5 % par an, et les franchises se sont inscrites dans une trajectoire de croissance, à 3,4 % en moyenne annuelle. En 2023, les franchises représentaient 776 millions d'euros d'économies constatées, et les participations forfaitaires 472 millions d'euros, soit un total de 1,2 milliard d'euros.

Avec le doublement des participations forfaitaires et franchises au cours de l'année 2024, les économies générées par ces dispositifs ont bondi. Le montant constaté au titre des participations forfaitaires s'est accru de 219 millions d'euros en 2024, et celui au titre des franchises de 255 millions d'euros.

De telles données laissent présager un montant d'économies en année pleine autour de 900 millions d'euros pour cette mesure, même si ces données sont encore immatures et extrapolées des données du régime général.

Avec cette augmentation, les franchises ont permis à l'assurance maladie de générer, sur le régime général, 1,0 milliard d'euros d'économies constatées, et les participations forfaitaires 691 millions d'euros, soit un total de 1,7 milliard d'euros.

En extrapolant ces données à l'ensemble des régimes obligatoires de base, le montant d'économies liées à ces deux dispositifs dépasserait 2,1 milliards d'euros en 2024.

Montant d'économies constatées

générées par les franchises

et participations

forfaitaires depuis 2010

Champ : régime général.

Source : Commission des affaires sociales du Sénat d'après les données du Repss Maladie 2025

Sur le champ du régime général, les participations forfaitaires dues en 2023 sont imputables à 41 % aux actes de biologie médicale, le solde étant équitablement réparti entre médecine générale et autres spécialités.

Quant aux franchises, elles sont essentiellement le fait des médicaments, à plus de 75 %, et, dans une moindre mesure, des actes paramédicaux. Ces derniers constituent 20 % du montant d'économies imputable aux franchises, répartis équitablement entre les actes des infirmiers et ceux des masseurs-kinésithérapeutes, les franchises encourues auprès des autres auxiliaires médicaux étant marginales. Le transport sanitaire représente quant à lui moins de 5 % du montant d'économies produit par les franchises.

b) Sur l'ensemble des régimes obligatoires de base, des données anciennes démontrent une concentration de l'effort sur les patients âgés ou en mauvaise santé

Sur le champ de l'ensemble des régimes obligatoires de base, les dernières estimations concernant les économies générées par les franchises et participations forfaitaires, datées de 2022, étaient respectivement de 900 millions d'euros et 740 millions d'euros, soit un total de 1,64 milliard d'euros.

Avant le doublement des montants unitaires en 2024, la franchise représentait un coût moyen de 18 euros par consommant, dont 14 euros pour les médicaments. Le montant annuel moyen encouru au titre de la participation forfaitaire atteignait quant à lui 15 euros.

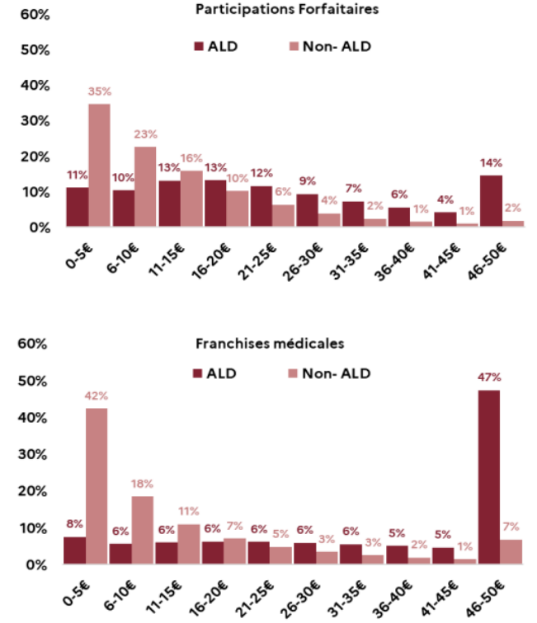

Ces moyennes cachent d'importantes disparités en fonction de l'âge et de l'état de santé des patients.

Concernant l'âge, 80 % des assurés entre 18 et 27 ans payent moins de dix euros de franchise annuelle, et 73 % d'entre eux s'acquittent également de moins de dix euros de participation forfaitaire. A contrario, 67 % des assurés âgés de 88 à 97 ans payent plus de 40 euros de franchise.

Concernant l'état de santé, les personnes en ALD sont 18 % à subir plus de 40 euros de participations forfaitaires et 52 % à subir plus de 40 euros de franchises ; alors que les assurés hors ALD sont respectivement 35 % et 42 % à s'acquitter de moins de 5 euros de participations forfaitaires et de franchises.

Répartition du montant de moindre remboursement au titre des participations forfaitaires et des franchises en fonction du statut d'ALD

Source : Bureau 6B de la direction de la sécurité sociale

C. Un mode de recouvrement fondé sur une déduction des prestations versées

1. Un recouvrement par prélèvement sur le flux des prestations versées par l'assurance maladie

Les franchises et participations forfaitaires sont, en règle générale, recouvrées par prélèvement sur le flux des prestations versées30(*) par l'assurance maladie. Leur montant est ainsi déduit de tout remboursement ultérieur de frais de santé en l'absence de tiers-payant, ou de tout versement de prestations en espèces, à l'instar des indemnités journalières ou de la pension d'invalidité.

Toutefois, lorsque le montant ne peut être récupéré sur une autre prestation - par exemple pour un assuré bénéficiant du tiers-payant sur l'ensemble de ses soins et ne percevant pas de prestations en espèces - un avis des sommes à payer est envoyé à l'assuré.

Par dérogation à l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale, la caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement, sauf lorsqu'intervient la prescription31(*), cinq ans après le fait générateur.

2. Un mode de recouvrement qui suscite les réserves du Gouvernement

Ce mode de recouvrement présente, aux dires du Gouvernement, deux désavantages fondamentaux.

• D'une part, dans la majorité des cas, le prélèvement intervient concomitamment au versement d'autres prestations en nature ou en espèces : l'assuré ne s'aperçoit donc pas nécessairement du montant de franchise ou de participation forfaitaire dont il a à s'acquitter. Il en résulte, selon le Gouvernement, une limitation de la responsabilisation des assurés, qui constitue pourtant l'objectif affiché de ces dispositifs.

En ce sens, le Gouvernement estime, dans l'annexe 9 au PLFSS pour 2026, que « rendre visibles ces paiements concourrait à responsabiliser davantage les assurés sur leurs dépenses de santé ».

• D'autre part, ce mode de recouvrement présente une efficacité limitée : le dernier taux de recouvrement stabilisé pour le régime général32(*), celui pour l'année 2019, atteint 89,1 % (88,6 % pour les participations forfaitaires, 89,4 % sur les franchises), un total structurellement baissier en raison du développement du tiers-payant.

Un tel mode de recouvrement suscite également des problématiques de trésorerie en ce que des franchises ou participations dus pour une année donnée peuvent n'être recouvrés que plusieurs années après. Ainsi, en 2024, le taux de recouvrement des participations forfaitaires et franchises n'atteint que 60,7 % pour le régime général - le restant sera partiellement recouvré lors des années 2025 à 2029.

D. Le dispositif proposé : une extension du champ des participations forfaitaires aux soins dentaires et des franchises aux dispositifs médicaux, la création d'un plafond distinct pour le transport sanitaire et une évolution du mode de recouvrement

L'article 18 prévoit quatre mesures nouvelles relatives aux participations forfaitaires et aux franchises. Il modifie, pour cela, les II et III de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, qui les régissent respectivement.

1. L'extension du champ des participations forfaitaires aux actes et consultations des chirurgiens-dentistes

Le 1° du I de l'article 18 soumet les actes et consultations des chirurgiens-dentistes réalisés en ville, en établissement ou en centre de santé à la participation forfaitaire. La participation forfaitaire ne s'appliquerait toutefois pas aux actes ou consultations réalisés par un chirurgien-dentiste dans le cadre d'une hospitalisation, sur le modèle de la dérogation existant pour les médecins.

Il résulte des dispositions des II et III du code de la sécurité sociale tels qu'ils seraient modifiés par l'article 18 que, parmi les professionnels de santé conventionnés, seules les sages-femmes resteraient hors du champ des participations forfaitaires ou des franchises.

300 millions d'euros d'économies supplémentaires sont attendus de cette mesure à compter de son entrée en vigueur.

2. L'extension du champ de la franchise annuelle à certains dispositifs médicaux

Le 1° du II de l'article 18 soumet les dispositifs médicaux à la franchise annuelle, à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation et de ceux figurant sur une liste fixée par arrêté. Selon l'étude d'impact, cette liste exclurait notamment les fauteuils roulants du champ de la franchise.

Il est également précisé que les modalités d'application de la franchise aux dispositifs médicaux loués seront fixées par décret.

Le a du 2° du II procède à une coordination rendue nécessaire par l'inclusion des dispositifs médicaux dans le champ de la franchise annuelle.

3. La création d'un nouveau plafond de franchise spécifique au transport sanitaire

Le b du 2° du II prévoit la création d'un plafond annuel de franchise ad hoc pour le transport sanitaire non urgent, distinct de celui qui s'applique au reste des actes, produits et prestations frappés par la franchise. Coexisteraient donc deux plafonds de franchise : l'un applicable aux médicaments, aux dispositifs médicaux, aux actes des auxiliaires médicaux et à certaines prestations réalisées par les pharmaciens, l'autre au seul transport sanitaire.

Cumulées, les deux mesures relatives à la franchise pourraient générer de 300 à 400 millions d'euros d'économies annuelles, selon que le plafond spécifique au transport sanitaire est fixé à cinquante ou cent euros.

4. La révision du mode de recouvrement des participations forfaitaires et franchises

Les 2° du I et 3° du II écrasent les dispositions législatives applicables respectivement au recouvrement des participations forfaitaires et des franchises. Ils leur substituent des dispositions harmonisées entre les deux dispositifs, en renvoyant à un décret en Conseil d'État la définition des modalités de mise en oeuvre des participations forfaitaires et franchises.

Le décret en Conseil d'État édictera notamment les conditions dans lesquelles participation forfaitaire et franchise peuvent être acquittées auprès d'un professionnel de santé, qui serait alors chargé de les reverser à la Cnam, être récupérées sur les prestations de toute nature à venir ou être récupérées directement auprès de l'assuré.

Pour la franchise, il est également précisé qu'il peut être dérogé à l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale, prévoyant la possibilité pour les organismes de sécurité sociale de différer ou d'abandonner la mise en recouvrement sous certaines conditions.

En conséquence du renvoi à un décret en Conseil d'État, le 4° du II supprime le renvoi à un décret simple des modalités de mise en oeuvre de la franchise médicale.

L'amélioration du taux de recouvrement attendu de cette mesure serait source d'économies estimées à 164 millions d'euros par an, à minorer du coût de mise en oeuvre par la Cnam.

5. Date d'entrée en vigueur

Le III de l'article fixe au plus tard au 1er janvier 2027 la date d'entrée en vigueur des mesures portées par cet article. Un tel délai est proposé bien que l'étude d'impact indique, pour l'ensemble des mesures portées par l'article 18, « un délai de mise en oeuvre opérationnelle par la Cnam de l'ordre de 18 mois », soit six mois de plus que la date la plus tardive d'entrée en vigueur potentielle.

II. Le dispositif transmis au Sénat

Par douze amendements issus de députés des groupes La France insoumise - Nouveau Front Populaire, Gauche Démocrate et Républicaine, Écologiste et Social, Socialistes et apparentés, Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Les Démocrates, Droite Républicaine, Union des droites pour la République et Rassemblement national, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. L'argument principal sous-tendant cette suppression est celui des risques que cette mesure sous-tendrait pour l'accès aux soins.

Cet article a été supprimé dans le texte transmis au Sénat par le Gouvernement en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.

III - La position de la commission

À titre liminaire, la commission rappelle que, selon le Gouvernement, les évolutions législatives et réglementaires envisagées sur le seul champ des franchises représenteraient un reste à charge supplémentaire de 21 euros par assuré redevable. Celui-ci dépasserait toutefois 52 euros pour les patients en ALD.

Il est regrettable que le Gouvernement n'ait pas estimé le reste à charge supplémentaire encouru au titre des mesures touchant à la participation forfaitaire, qui pourraient augmenter de près de 70 % le coût par assuré de la mesure.

L'ensemble des mesures relatives aux franchises et participations forfaitaires pourrait donc représenter une hausse du reste à charge moyen de près de 40 euros pour les assurés de droit commun, et de près de 80 euros pour les assurés en ALD.

1. Sur l'élargissement du champ des participations forfaitaires et des franchises et la création d'un nouveau plafond

La commission regrette l'évolution indéniable de l'objectif des participations forfaitaires et franchises : si celles-ci devaient, à l'origine, utilement contribuer à la responsabilisation des assurés, elles sont désormais perçues comme un outil de rendement par le Gouvernement, aux dépens des assurés et de l'accessibilité financière aux soins.

À cet égard, le choix du Gouvernement d'instaurer une participation forfaitaire sur les actes et consultations des chirurgiens-dentistes interroge particulièrement, dans la mesure où il ne semble ni nécessaire, ni opportun de « responsabiliser » les patients en la matière. La commission regrette donc le choix de freiner l'accès des assurés aux soins dentaires : il lui semble même au contraire pertinent de l'encourager à des fins de prévention - elle avait d'ailleurs soutenu à cet égard l'extension des examens de prévention bucco-dentaires lors du dernier PLFSS.

En effet, tandis que rien ne tend à documenter l'existence d'un phénomène de surconsommation des soins dentaires qu'il conviendrait de limiter, il est établi qu'un suivi dentaire insuffisamment régulier expose les assurés atteints, sans en avoir conscience, de pathologies dentaires bénignes comme des caries simples à développer des affections plus lourdes, associées à des traitements plus invasifs et, au surplus, à un coût supplémentaire pour la sécurité sociale.

La temporalité de la mesure l'interroge par ailleurs, alors que le Gouvernement prévoit déjà de doubler par voie réglementaire les franchises et participations forfaitaires, ce à quoi le législateur ne pourra s'opposer.

Elle note à cet égard qu'il est particulièrement maladroit, de la part du Gouvernement, d'entendre mettre en place un plafond de franchise spécifique au transport sanitaire qui pèsera, dans les faits, presque exclusivement sur les assurés en affection de longue durée exonérante, déjà fragiles. Rappelons que ces derniers représentent plus de 90 % de la dépense de transport sanitaire remboursable.

La commission propose donc de maintenir, à ce stade, la suppression de l'élargissement du champ des participations forfaitaires et franchises.

2. Sur la réforme des modalités de recouvrement des franchises et participations forfaitaires

Les auditions conduites par la rapporteure a pu démontrer l'opposition unanime que suscitait, chez les professionnels de santé, la perspective de modification des modalités de recouvrement proposée par le Gouvernement.

Il importe, au préalable, de rappeler qu'il ne revient pas aux professionnels de santé de collecter des montants au profit de l'assurance maladie. Cela ne fait partie ni de leurs prérogatives, ni de leurs missions. Ainsi, c'est sans surprise que le Syndicat des médecins libéraux (SML) refuse de « devenir les collecteurs de fonds de l'assurance maladie »33(*).

Outre cette question de principe, le caractère effectif de la mesure est plus qu'incertain. Les franchises et participations forfaitaires sont en effet soumises à un encadrement sophistiqué, prévoyant des plafonds journaliers, annuels, et des exemptions. Il serait particulièrement complexe, si ce n'est impossible, pour le professionnel de santé de vérifier en temps réel l'applicabilité de la contribution au patient qu'il traite. La Confédération des syndicats médicaux français (CSMF) affirme d'ailleurs que « les professionnels n'ont pas les outils permettant de vérifier en temps réel si un patient est exonéré ou s'il a atteint son plafond »34(*).

Enfin, la mesure présente trois effets pervers à ne pas négliger.

D'abord, elle conduirait à alourdir la charge administrative subie par les professionnels, alors même que le législateur n'a de cesse de tenter, par ses initiatives, de libérer du temps médical dans un contexte d'accès aux soins dégradé sur le territoire. La CSMF note à juste titre que la réforme proposée de la collecte des franchises, qu'elle juge « inacceptable », est « contraire à la simplification administrative prônée par tous »35(*). Cette réforme induirait une « complexification de [la] comptabilité » des professionnels, crainte par la Fédération des médecins français (FMF)36(*).

Ensuite, dans un contexte marqué par une recrudescence profondément préoccupante des violences à l'encontre des professionnels de santé, la collecte des participations forfaitaires et franchises pourrait s'avérer « source de tensions dans les cabinets », comme le redoute l'union Avenir Spé - Le Bloc37(*).

Enfin, la collecte directe des participations forfaitaires est « d'autant plus inadmissible que les professionnels qui ne pratiquent pas le tiers payant sont dispensés du recouvrement de ces franchises »38(*), selon MG France. L'application d'une telle réforme pourrait donc décourager les professionnels de proposer cette modalité, dont le développement est pourtant soutenu par les gouvernements successifs.

Pour l'ensemble de ces raisons, la FMF estime que cette mesure est « la première à supprimer de ce PLFSS »39(*), qu'elle décrie pourtant dans sa grande majorité.

La commission propose de confirmer la suppression de cet article.

Article 18 bis

(nouveau)

Subordination de la prise en charge des lentilles de contact

à la télétransmission d'un acte de remise

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, prévoit de conditionner la prise en charge des lentilles de contact par l'assurance maladie obligatoire et complémentaire à la télétransmission d'un acte de délivrance, afin de lutter contre la fraude.

La commission propose de supprimer cet article.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée Nationale

A. Les conditions de prise en charge des lentilles dans le droit en vigueur

L'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale prévoit le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux inscrits sur une liste de prise en charge dénommée liste des produits et prestations remboursable (LPP). Cette inscription peut, entre autres, subordonner la prise en charge à des indications thérapeutiques particulières40(*).

Les lentilles de contact relèvent des dispositifs médicaux, définis comme « tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article, destiné par le fabricant à être utilisé, seul ou en association, chez l'homme pour l'une ou plusieurs [...] fins médicales »41(*) incluant notamment le diagnostic, la prévention, la surveillance, la prédiction, le pronostic, le traitement ou l'atténuation d'une maladie.

Inscrites sur la liste des produits et prestations42(*), les lentilles de contact réutilisables ou non peuvent donc faire l'objet d'une prise en charge de l'assurance maladie, quels qu'en soient la durée d'utilisation et le type.

Cette prise en charge est toutefois conditionnée à une prescription médicale et à des indications particulières, qui correspondent à des déficiences visuelles lourdes ou à des pathologies spécifiques :

- astigmatisme irrégulier ;

- myopie égale ou supérieure à 8 dioptries ;

- strabisme accommodatif ;

- aphakie ;

- anisométropie à 3 dioptries non corrigeables par des lunettes ;

- kératocône.

Le remboursement s'effectue alors au regard d'un taux de prise en charge de 60 %43(*) appliqué à un tarif de responsabilité44(*), qui prend en l'espèce la forme d'un forfait annuel par oeil appareillé de 39,48 euros45(*). Le remboursement effectif par l'assurance maladie s'élève donc à 23,69 euros annuels pour un oeil, et 47,38 euros pour les deux yeux. Ce montant est à mettre en regard des prix de vente observés sur ces dispositifs médicaux, qui varient, en fonction des caractéristiques des produits, entre 200 et 500 euros par an. Les produits d'entretien des lentilles ne sont par ailleurs pas remboursables.

Compte tenu, d'une part, de la faiblesse de la prise en charge au regard du prix de vente des lentilles de contact et, d'autre part, de la restriction considérable par la LPP des indications y ouvrant droit, les frais afférents à la fourniture de lentilles de contact sont, dans les faits, presque exclusivement solvabilisés par les complémentaires santé ou assumés par les patients.

Ainsi, le financement total des lentilles correctrices par la sécurité sociale atteint 5 millions d'euros en 2024, soit moins de 1 % du volume total de 861 millions d'euros au titre de la consommation de lentilles de contact. Les complémentaires santé assument 80 % de la charge, soit 685 millions d'euros, et les ménages 20 %, soit 171 millions d'euros.

B. Le dispositif proposé : subordonner la prise en charge des lentilles à la télétransmission d'un acte de remise

Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.

L'article 18 bis, inséré par un amendement d'Anne-Sophie Ronceret (Ensemble pour la République) et plusieurs de ses collègues subordonne le remboursement des lentilles de contact par l'assurance maladie obligatoire et complémentaire à la télétransmission préalable d'un acte de remise non facturable. Il insère, au 2° du I, à cet effet un article L. 165-1-9 dans le code de la sécurité sociale.

Cet article encadre par ailleurs la télétransmission, assortie d'une authentification du retrait par l'assuré, qui doit permettre l'identification :

- de l'assuré via l'utilisation obligatoire de la carte vitale ;

- du professionnel au moyen de sa carte de professionnel de santé et de son numéro d'inscription au registre partagé des professionnels de santé (RPPS) ;

- de la date de la prescription ;

- de la référence du produit remis ;

- de ses date et lieu de délivrance.

Il est précisé que le non-respect de cette obligation emporte l'absence de prise en charge des lentilles de contact, et est passible de la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, appliquée notamment en cas de versement indu d'une prestation en nature par l'assurance maladie.

Le 1° du I de l'article 18 bis tire les conséquences de l'obligation créée par le nouvel article L. 165-1-9 sur le recouvrement des indus liés à la prise en charge de lentilles de contact sans télétransmission préalable d'un acte de remise.

Cet article entrerait en vigueur au 1er juillet 2026, avec possibilité d'une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental pour une durée de dix-huit mois dans un nombre limité de départements (II de l'article 18 bis).

Les auteurs arguent que cette mesure permettrait de lutter contre certaines pratiques frauduleuses visant à faire prendre en charge des lentilles non effectivement remises au patient.

II - La position de la commission

La commission a accueilli avec réserve l'article 18 bis de ce PLFSS.

La commission estime que le renforcement de la lutte contre la fraude est une priorité, tout particulièrement dans un contexte marqué par la dégradation de la situation financière de la branche maladie, que nul n'ignore.

Ces fraudes sont particulièrement répandues dans le secteur de l'optique médicale : l'ordre de grandeur du préjudice causé serait, selon Santéclair, de l'ordre de 162 millions d'euros par an. Les pratiques de facturation fictive figurent, à cet égard, parmi les schémas les plus fréquemment observés.

Compte tenu de la faible implication de l'assurance maladie dans les dépenses d'optique - rappelons que l'assurance maladie n'a remboursé, en 2024, que 5 millions d'euros au titre des lentilles de contact - les fraudes en la matière touchent au premier chef les complémentaires santé.

La commission partage donc l'objectif défendu par l'article 18 bis. Toutefois, la focalisation du dispositif sur les lentilles de contact peut interroger, alors que les lunettes sont également touchées par les pratiques de facturation fictive, pour des montants de fraudes bien supérieurs. L'opérationnalité du dispositif est ainsi remise en cause par sa faible portée, mais également par l'incertitude entourant les modalités d'« authentification du retrait », une notion aujourd'hui absente des codes.

Le dispositif proposé présente par ailleurs des faiblesses rédactionnelles et empiète largement sur les prérogatives du pouvoir réglementaire.

La rapporteure relève également qu'il est pour le moins incertain que ces dispositions relèvent d'une loi de financement de la sécurité sociale au regard à la fois de son incidence potentielle très limitée sur les finances sociales et de l'accueil réservé aux dispositions relatives à la fraude par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la dernière loi de financement de la sécurité sociale46(*).

La commission note, à cet égard, que ces dispositions, si jamais elles étaient retravaillées, trouveraient mieux à s'insérer dans le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, inscrit à l'ordre du jour en décembre à l'Assemblée nationale.

Pour ces raisons, la commission a adopté un amendement n° 635 de sa rapporteure, visant à supprimer l'article 18 bis.

La commission propose de supprimer cet article.

Article 18 ter

(nouveau)

Expérimentation de la prise en charge des actes de

prélèvements consécutifs aux sévices sexuels subis

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, propose d'expérimenter, pour une durée de trois ans et dans au plus trois régions dont une ultramarine, la prise en charge intégrale des actes de prélèvements consécutifs à des sévices sexuels, y compris en l'absence de dépôt de plainte.

La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

I - Le dispositif proposé

A. Les victimes de sévices sexuels n'accèdent pas systématiquement sans reste à charge aux prélèvements médico-légaux permettant de constater les infractions

1. Les prélèvements médico-légaux sont déterminants pour le déroulé de la procédure judiciaire lorsque sont en cause des sévices sexuels

En cas de sévices sexuels, la réalisation de prélèvements médico-légaux dans les jours suivant les faits est fondamentale afin de collecter des éléments de preuve clinique et biologique47(*) qui pourront appuyer, le cas échéant, une plainte. À cette occasion, un certificat médical, également utile si une procédure pénale est déclenchée, peut être réalisé, attestant notamment d'un état de choc, de stress post-traumatique ou de déstabilisation psychologique et pouvant donner lieu à un arrêt de travail.

Dans un document conjoint de la ville de Paris et de la préfecture de la région d'Île-de-France à l'attention de victimes d'infractions à caractère sexuel, il est précisé que l'examen « doit se faire le plus tôt possible après l'agression », dans la mesure du possible « avant de [se] laver ». Un autre document de la préfecture d'Île-de-France estime qu'en moyenne, des éléments de preuve biologique ou médicale peuvent être recueillis dans les huit jours suivant les faits.

Les victimes sont toutefois invitées à ne pas renoncer à consulter un médecin même pour des faits anciens, compte tenu de l'intérêt d'un tel examen afin d'insérer la victime dans un parcours de soins adapté et de procéder à une vérification de l'état de santé - notamment en ce qui concerne la contraction d'éventuelles infections sexuellement transmissibles.

2. Les prélèvements médico-légaux peuvent notamment être réalisés dans des structures d'urgence ou dans des centres médico-judiciaires, avec des conditions de prise en charge différenciées selon les situations

Les prélèvements médico-légaux peuvent notamment s'effectuer dans les services d'urgence des établissements publics de santé, dans les unités médico-judiciaires des établissements de santé ou au sein de centres médico-judiciaires (CMJ).

Si et seulement si elle porte plainte et dispose d'une réquisition judiciaire en ce sens, la victime peut voir ses frais médicaux pris en charge par le ministère de la justice lorsque les prélèvements sont réalisés dans des structures médico-judiciaires.

Les missions des unités médico-judiciaires

L'UMJ assure quatre missions au service de la médecine légale du vivant :

- la prise en charge des victimes de violence physique ou de violences sexuelles, majeures ou mineures, et la réalisation de prélèvements médico-légaux ;

- l'examen médical des gardés à vue ou mis en cause ;

- l'examen des mineurs pour des certificats de non-excision dans le cadre du droit d'asile ;

- l'examen psychiatrique des victimes.

Si elle ne porte pas plainte, la prise en charge du ministère de la justice ne lui est pas ouverte en structure médico-judiciaire et la victime « doit faire les examens elle-même par anticipation chez le médecin »48(*) ou aux urgences, la sécurité sociale ne remboursant alors le coût de ces derniers que dans les modalités de droit commun.

En principe, l'action des structures médico-judiciaires est subordonnée à un dépôt de plainte, mais certaines d'entre elles, à l'image des unités médico-légales de Tours ou de Bondy, acceptent de réaliser des prélèvements malgré son absence, la prise en charge par le ministère de la justice n'étant alors pas ouverte.

Un régime de prise en charge des frais de santé dérogatoire pour les assurés victimes de sévices sexuels étant mineurs

La loi dite Guigou49(*) a instauré, en 1998, un régime de prise en charge dérogatoire50(*) pour les frais de santé des assurés qui ont subi un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle alors qu'ils étaient mineurs d'âge.

Celui-ci prévoit la suppression du ticket modérateur, à compter de la date présumée de commission des faits. Le service du contrôle médical se prononce sur le principe et la durée de cette exonération, saisi par la caisse d'assurance maladie à la demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative a été engagée. Si nécessaire, la durée de l'exonération peut être prolongée au-delà de la durée du traitement initialement envisagé51(*).

Ce dispositif est toutefois méconnu et est, dans les faits, rarement convoqué au profit des victimes de sévices sexuels alors qu'elles étaient mineures.

3. La subordination de la prise en charge des prélèvements au dépôt de plainte : un obstacle à lever

Il est fréquent que la survenue d'infractions à caractère sexuel laisse la victime dans un état de sidération ou de stress post-traumatique ou, à tout le moins, la déstabilise profondément sur le plan psychologique.

Dans les heures ou dans les jours suivant la survenue des faits, les conditions ne sont donc pas toujours réunies pour que la victime tranche sur sa volonté de porter plainte. Dans certains cas, la détresse de la victime peut également faire obstacle à un dépôt de plainte rapide. Il n'est pas rare, dans ces conditions, que le dépôt de plainte s'effectue dans un second temps, après une réflexion de la victime et après une prise en charge médicale et psychologique parfois longue de plusieurs mois ou années.

Or la réalisation de prélèvements dans un intervalle de temps restreint avec la commission des faits constitue un appui souvent décisif lors d'une éventuelle procédure pénale.

En ce sens, la subordination de la prise en charge des prélèvements à un dépôt de plainte préalable constitue une barrière à la constitution d'éventuels dossiers judiciaires pour les victimes de violences sexuelles, avec un risque de pertes de preuves et d'affaiblissement des éléments à charge.

Il est estimé que pour la seule ville de Paris, entre 70 et 80 victimes de viols requièrent chaque année un examen médical et des prélèvements dans une structure hospitalière ou médico-légale sans avoir, au préalable, déposé plainte. Il s'agit de victimes qui ne savent pas encore si elles vont porter plainte, mais qui, dans cette éventualité, souhaitent recueillir des preuves matérielles à l'appui de leur dossier.

À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le président de la République avait annoncé, le 25 novembre 2017, qu'il entendait « [mettre] en place dans les UMJ un système de recueil de preuves sans dépôt de plainte, afin de faciliter les démarches des victimes ». Malgré des groupes de travail constitués en ce sens, les conditions de prise en charge n'apparaissent pas avoir évolué depuis.

B. Le dispositif proposé : une expérimentation de la prise en charge par la sécurité sociale des actes et prélèvements consécutifs aux sévices sexuels, même en l'absence de dépôt de plainte

Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.

L'article 18 ter a été inséré à la faveur d'un amendement de Céline Thiébault-Martinez et plusieurs de ses collègues des groupes Socialistes et apparentés, Ensemble pour la République, Les Démocrates, Horizons et Indépendants, Écologiste et Social et Gauche Démocrate et Républicaine, membres d'une coalition parlementaire transpartisane pour une loi intégrale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Il consiste en une expérimentation, pour trois ans, de la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des prélèvements médico-légaux en lien avec des actes de violence sexiste et sexuelle, pour les victimes de tout âge, y compris en l'absence de dépôt de plainte (I). Les modalités précises de l'expérimentation, qui s'étendrait à trois régions choisies par arrêté dont une dans les outre-mer, seraient définies par décret (II).

L'expérimentation donnerait lieu à un rapport évaluant notamment l'accès effectif des victimes au dispositif, son impact sur la santé des victimes et sur les procédures pénales, et la pertinence d'une généralisation (III).

II - La position de la commission

La commission ne peut qu'apporter son plein soutien à cette mesure, déterminante pour garantir l'accès à la justice des victimes de violences à caractère sexuel et sexiste.

Faire la démarche de déposer plainte et s'exposer ainsi à être interrogées sur des faits présuppose, pour les victimes, d'avoir acquis la certitude qu'elles souhaitent s'engager dans une procédure judiciaire. Il est légitime que les victimes ne sachent pas, immédiatement après les faits, si elles souhaiteront accorder une traduction judiciaire aux actes subis, alors qu'elles peuvent être profondément déstabilisées par ces derniers.

Il est tout aussi légitime qu'elles souhaitent faire médicalement constater leur état physique et procéder à des prélèvements dans l'hypothèse où elles décideraient, ultérieurement, d'un dépôt de plainte. Il convient de rappeler, à cet égard, que les procédures pénales liées aux infractions à caractère sexuel sont marquées par une particulière difficulté d'apporter une preuve de la culpabilité en l'absence de prélèvements consécutifs aux faits reprochés.

La commission appelle le Gouvernement à tirer toutes les conséquences des déclarations précitées du président de la République, et à mettre en oeuvre cette expérimentation dans de brefs délais.

Elle a adopté l'amendement n° 636 de sa rapporteure, qui laisse trois mois supplémentaires au Gouvernement pour rendre le bilan de l'expérimentation et apporte des clarifications rédactionnelles.

La commission propose d'adopter cet article modifié par l'amendement qu'elle a adopté.

Article 18 quater

(nouveau)

Demande de rapport sur le forfait patients urgences

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, demande au Gouvernement un rapport sur le forfait patients urgences.

La commission propose de supprimer cet article.

I - Le dispositif proposé

A. Un forfait patient urgences reste à la charge des assurés en cas de passage aux urgences non suivi d'une hospitalisation

1. D'anciennes modalités de facturation peu lisibles et pouvant aboutir à un fort reste à charge avant prise en charge complémentaire

Jusqu'au 1er janvier 2022, l'assuré s'acquittait de 20 % d'un forfait accueil et traitement des urgences d'un montant de 27,05 euros52(*), ainsi que du ticket modérateur53(*) sur les soins prodigués à l'occasion du passage aux urgences. Il en résultait un reste à charge après assurance maladie obligatoire variable entre 10 et 60 euros en moyenne, supporté en tout ou partie, le cas échéant, par la complémentaire santé.

La facturation des soins réalisés aux urgences, peu lisible pour les assurés, était décriée car, « trop complexe, elle était quasiment impossible à boucler avant la sortie des patients ne nécessitant pas d'être hospitalisés »54(*).

2. L'instauration du forfait patients urgences vise à clarifier les modalités de facturation des passages aux urgences pour les patients et à améliorer le recouvrement pour les établissements

Par conséquent, dans un contexte d'engorgement des services d'urgences, l'article 51 de la LFSS pour 202155(*) a réformé les modalités de participation des assurés lors d'un passage aux urgences en introduisant un forfait appelé « forfait patient urgences »56(*), d'un montant indépendant de la teneur des soins reçus. Le Gouvernement défend que l'instauration de ce forfait n'est pas à mettre en lien avec « des considérations économiques »57(*), mais répond à une volonté de clarification du tarif pour le patient et d'amélioration du recouvrement et de simplification de la gestion pour les établissements.

Ce forfait, qui n'est pas dû lorsqu'une hospitalisation est consécutive au passage aux urgences, est fixé depuis son entrée en vigueur au 1er janvier 2022 à 19,61 euros58(*) par passage, sauf cas particuliers. Il est intégralement pris en charge par les complémentaires santé dans le cadre d'un contrat responsable et solidaire59(*), dont bénéficient 94 % des assurés.

La loi prévoit que le montant du forfait patient urgences soit réduit pour les assurés en ALD exonérantes ou titulaires d'une rente AT-MP60(*), qui s'acquittent d'un montant de 8,49 euros61(*). Elle rend également ce forfait inapplicable62(*) à certaines catégories d'assurés dont :

- les bénéficiaires de l'assurance maternité, qui s'applique entre le sixième mois de grossesse et le douzième jour après l'accouchement63(*) ;

- les nouveau-nés jusqu'à trente jours après leur naissance64(*) ;

- les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente AT-MP avec un taux d'incapacité excédant deux tiers ;

- les assurés malades ou blessés de guerre.

Le forfait patient urgences ne s'applique pas davantage aux passages aux urgences en lien avec un risque sanitaire grave et exceptionnel.

Le rendement du forfait patient urgences, soit 285 millions d'euros en 2023, est affecté au financement des soins de médecine d'urgence65(*). Il constitue 5 % des ressources qui leur sont attribuées.

B. Le dispositif proposé : une demande de rapport sur le forfait patient urgences

Le Gouvernement a transmis au Sénat cet article inséré par l'Assemblée nationale, en application de l'article L.O. 111-7 du code de la sécurité sociale.

L'article 18 quater, inséré à la faveur d'un amendement de Ségolène Amiot et ses collègues du groupe La France insoumise - Nouveau Front Populaire, consiste en une demande de rapport sur le forfait patient urgences, notamment relative à « son coût pour la sécurité sociale » et son effet sur l'accès aux soins d'urgence.

II - La position de la commission

Conformément à sa position habituelle vis-à-vis des demandes de rapport, considérant que ces derniers ne sont, dans les faits, que rarement rendus, la commission propose de supprimer cet article, par l'amendement n° 637 de sa rapporteure.

Sur le fond, la commission avait soutenu cette mesure lors de son introduction, au motif de « l'intérêt d'une forfaitisation de la participation des usagers pour améliorer la lisibilité et l'équité et simplifier les modalités de facturation ». Sa position n'a pas varié depuis, la réforme ayant atteint ses objectifs de lisibilité et de simplification de la facturation.

Quant à l'effet de ce forfait sur l'accès aux soins, la commission relève que celui-ci ne peut qu'être limité, dans la mesure où il n'est pas supporté par près de 95 % des assurés, qui bénéficient d'un contrat de complémentaire santé responsable et solidaire.

La commission propose de supprimer cet article.

Article 19

Prévenir l'augmentation des affections de longue durée par la

mise en place de parcours d'accompagnement préventifs

Cet article propose de créer des parcours d'accompagnement préventifs pour les personnes souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection de longue durée (ALD). Les pathologies relevant de ce dispositif seraient inscrites sur une liste fixée par décret pris après avis de la HAS.

La commission propose d'adopter cet article modifié par les amendements qu'elle a adoptés.

I - Le dispositif proposé

A. Une évolution non maîtrisée de la prévalence des pathologies chroniques qui accroît lourdement le coût de prise en charge des affections de longue durée (ALD)

1. Une prévalence des maladies chroniques en progression

a) Une prévalence en hausse sous l'effet du vieillissement de la population et de l'exposition à divers facteurs de risques

L'accélération du vieillissement de la population s'accompagne d'une progression sans précédent des maladies chroniques et des polypathologies, qui constituent désormais le « centre de gravité de notre système de santé »66(*).

En 2023, 23 millions de personnes souffrant d'une pathologie chronique étaient dénombrées, soit 434 000 personnes de plus qu'en 2022. Selon les projections de l'assurance maladie, la part des personnes souffrant d'une maladie chronique devrait atteindre 43 % de la population en 2035, contre 36,9 % en 2023.

Cette progression s'explique pour une large part par la déformation de la structure d'âge de la population, c'est-à-dire par le vieillissement démographique67(*). L'exposition à divers facteurs de risques comportementaux (tabagisme, alcool, sédentarité), métaboliques (surpoids, tension artérielle, hyperglycémie) et environnementaux (pollution de l'air) tend également à accroître la prévalence des pathologies chroniques, avec des inégalités territoriales et socio-économiques marquées. La consommation de tabac et d'alcool, la sédentarité et les déséquilibres nutritionnels sont autant de facteurs favorisant le développement des maladies cardiovasculaires, de l'obésité et des cancers. L'alcool est par exemple le premier facteur d'apparition du cancer colorectal (47 500 nouveaux cas chaque année), et le tabagisme le principal facteur de risque du cancer du poumon (52 500 nouveaux cas annuels) et de la broncho-pneumopathie obstructive (3,5 millions de personnes concernées). Pourtant, 40 % des cancers sont considérés comme évitables par la réduction des facteurs de risque.

Ces constats plaident en faveur de politiques de prévention plus actives pour diminuer le poids de la mortalité évitable.

Le système de santé français étant principalement organisé autour d'un modèle curatif, la place des actions de prévention y demeure fragile et lacunaire. Les annonces politiques d'un grand virage préventif68(*) tardent à se concrétiser, alors que les actions de prévention doivent s'inscrire dans le temps long pour produire des résultats significatifs.

Ces dernières années, plusieurs mesures importantes ont été adoptées pour renforcer la prévention dans les parcours de soins, par exemple le financement de campagnes nationales de vaccination contre les infections à papillomavirus humains dans les collèges69(*) depuis l'automne 2024, ou la mise en oeuvre des rendez-vous de prévention (« Mon bilan prévention »). Créés par la LFSS pour 202370(*), progressivement généralisés dans toutes les régions à partir de l'été 2024, les rendez-vous de prévention doivent contribuer au repérage des risques individuels et permettre de définir un plan de prévention personnalisé en amont de l'apparition d'une pathologie chronique, à différents âges-clés de la vie71(*). Ces mesures ne suffisent toutefois pas à dessiner les contours d'une politique de prévention globale et structurée.

Le repérage précoce, qui nécessite de pouvoir s'appuyer sur un réseau de professionnels de premier recours accessibles et formés au dépistage, demeure très insuffisant. À titre d'illustration, 28 % des patients diabétiques sont diagnostiqués au stade de complications donnant lieu à hospitalisation72(*). Un accompagnement des usagers à risque doit être initié le plus tôt possible pour prévenir la dégradation des symptômes et les complications, ce qui suppose aussi de déployer des actions d' « aller vers » auprès des publics les plus éloignés du soin. La prévention primaire demeure par ailleurs notoirement sous-investie alors qu'elle permet précisément de faire évoluer les comportements individuels et donc, de limiter la progression des maladies non transmissibles évitables. Enfin, le développement de la prévention tertiaire permettrait de prévenir les rechutes, par exemple dans le cadre de programmes d'éducation thérapeutiques. Ces programmes, qui visent à autonomiser le patient dans sa prise en charge, restent pourtant peu accessibles en ville, trop hospitalo-centrés73(*) et manquent de soutien financier.

b) Une progression non maîtrisée des maladies chroniques qui pèse lourdement sur les dépenses de santé

L'explosion des maladies chroniques n'a pas été suffisamment anticipée par notre système de soins. Les politiques de prévention n'ont pas été priorisées et les modèles de prise en charge n'ont que peu évolué.

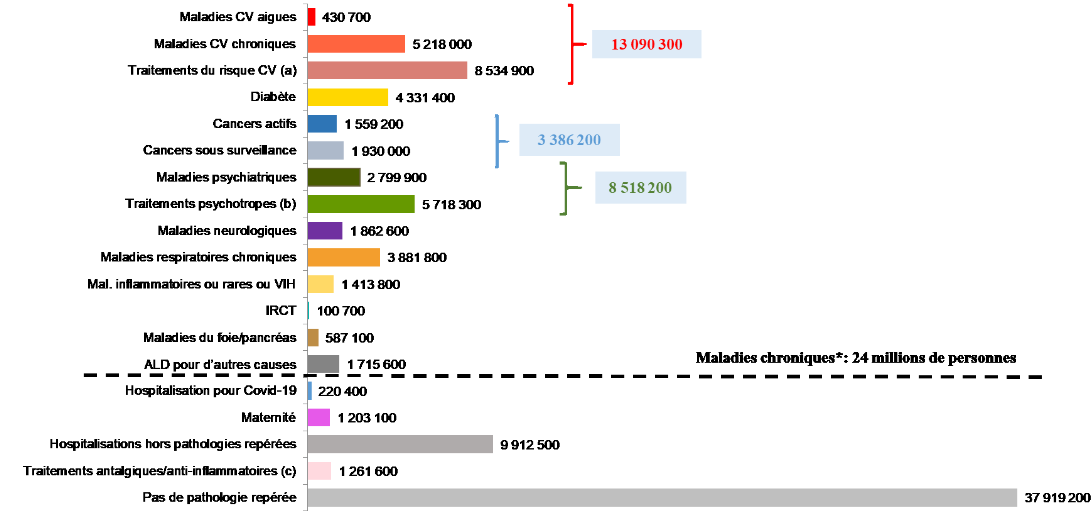

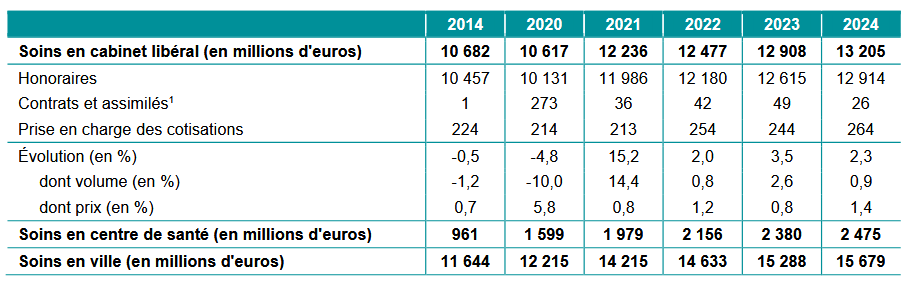

Nombre de personnes prises en charge par catégorie de pathologies en 2022

IRCT : insuffisance rénale chronique terminale. Elle comprend la dialyse chronique, la transplantation rénale et le suivi de transplantation rénale.

Source : Cnam

Quatre pathologies concentrent actuellement les trois quarts des patients en ALD. Ces pathologies sont les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et les affections psychiatriques et traitements chroniques par psychotropes. En 2022, dans le total des ALD reconnues, il était recensé74(*) :

- 27,1 % de maladies cardiovasculaires75(*) ;

- 21,4 % de diabètes de type 1 et de type 2 ;

- 15,5 % de tumeurs malignes ;

- et 9,9 % d'affections psychiatriques de longue durée.

Certaines affections connaissent une croissance particulièrement importante, à l'instar du diabète, dont les effectifs ont cru de 5 % par an en moyenne entre 2010 et 2022.

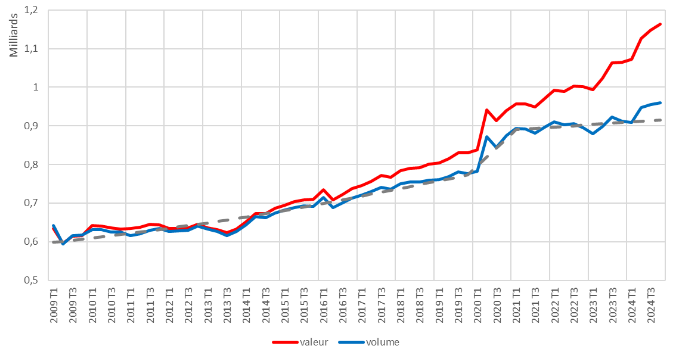

La progression non maîtrisée des maladies chroniques pèse lourdement sur les dépenses de l'assurance maladie.

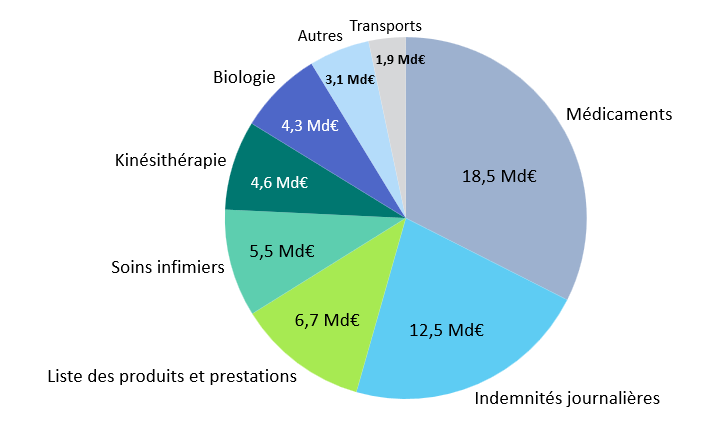

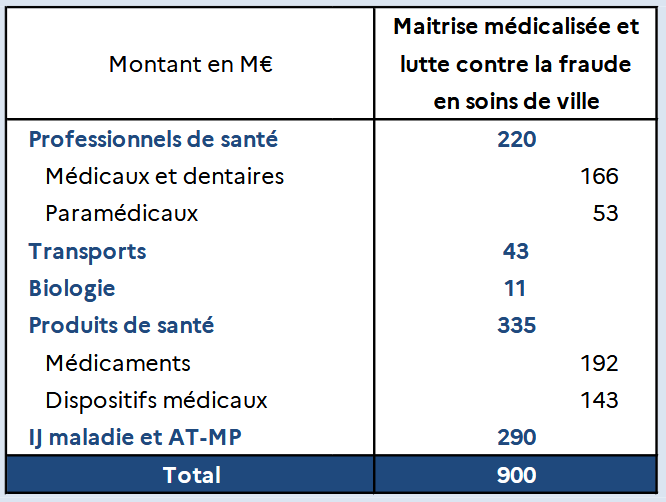

Les pathologies chroniques représentent environ 62 % de la dépense remboursée d'assurance maladie, soit 126 milliards d'euros76(*). Les quatre pathologies précitées concentrent un peu plus de la moitié de ces dépenses. Sous l'effet de l'accentuation du vieillissement de la population, leur poids relatif devrait continuer à croître. Aujourd'hui, le coût des dépenses de santé des assurés âgés de 70 à 79 ans est 30 % plus élevé que celui des assurés âgés de 60 à 69 ans, et celui des usagers de 80 à 89 ans est supérieur de 37 % à celui des 70-79 ans77(*). Une meilleure prévention des pathologies chroniques contribuerait à diminuer ces coûts.

Dans un rapport consacré à la prévention, la Cour des comptes s'est intéressée à trois types de pathologies : les cancers, les maladies neuro-cardio-vasculaires et le diabète. Elle constate qu'entre 2015 et 2019, les dépenses de l'assurance maladie obligatoire liées à ces trois pathologies ont augmenté de 16 %, soit une progression supérieure à celle de l'Ondam (+ 10 %) sur la même période78(*). La prise en charge des cancers explique l'essentiel de la progression de ces dépenses, en raison de l'augmentation du nombre de patients ainsi que des innovations thérapeutiques qui ont marqué la cancérologie ces dernières années et qui s'accompagnent de traitements de plus en plus coûteux.

Ces évolutions illustrent le risque financier majeur que fait peser le développement des pathologies chroniques sur la soutenabilité des dépenses d'assurance maladie.

2. Une mise sous tension du modèle de prise en charge des soins : la soutenabilité du régime des ALD en question

a) Le régime des ALD : une socialisation élevée de la dépense d'assurance maladie pour limiter le reste-à-charge et éviter le renoncement aux soins

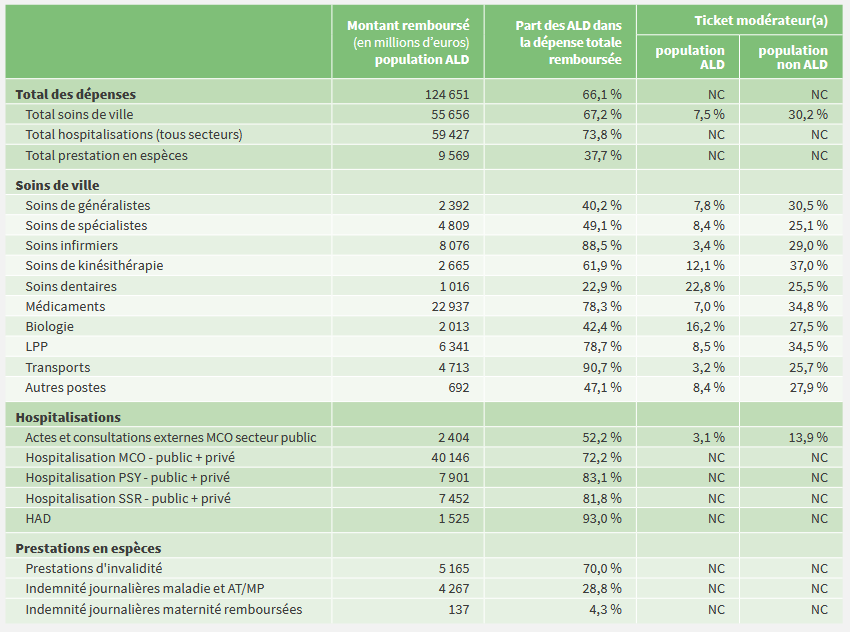

Le dispositif des ALD permet une socialisation plus importante des coûts de la prise en charge pour les patients souffrant de pathologies longues et coûteuses.

Pour limiter les restes à charge souvent importants supportés par ces patients, et pour éviter le renoncement aux soins, les assurés sociaux souffrant d'une pathologie reconnue en ALD bénéficient, dans la limite des tarifs conventionnels remboursables, d'une exonération de ticket modérateur pour les soins et les transports sanitaires liés à l'ALD. Le tiers-payant leur est par ailleurs systématiquement appliqué et des règles particulières en matière d'arrêt de travail et d'indemnités journalières sont également prévues.

Les affections relevant du régime des ALD

La reconnaissance d'une affection de longue durée fait l'objet d'un encadrement législatif et réglementaire. Elle repose sur trois dispositifs distincts ouvrant droit à une prise en charge renforcée des dépenses d'assurance maladie :

- Le dispositif ALD 30 : l'affection dont souffre le patient, qui comporte un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, est inscrite sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé (HAS)79(*). Cette liste, fixée par l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, comporte désormais vingt-neuf pathologies depuis le retrait en 2011 de l'hypertension artérielle ;

- Le dispositif ALD 31 : l'affection ne figure pas sur la liste des ALD 30 mais constitue une « affection grave caractérisée » c'est-à-dire une « forme grave d'une maladie ou [...] une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave » ou relève de « plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant »80(*) et nécessite un traitement prolongé supérieur à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse81(*) ;

- Le dispositif ALD 32 : l'affection ne figure pas sur la liste des ALD 30 mais est constituée de « plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant » et nécessite un traitement prolongé supérieur à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse82(*).

La HAS contribue à l'élaboration des décisions relatives aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'ALD83(*). Il lui revient en particulier de rendre un avis sur la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse84(*), soit sur la liste dite des ALD 30.

Toutefois, le régime des ALD n'exclut pas les reste-à-charge ni ne prémunit les assurés concernés contre des reste-à-charge importants.

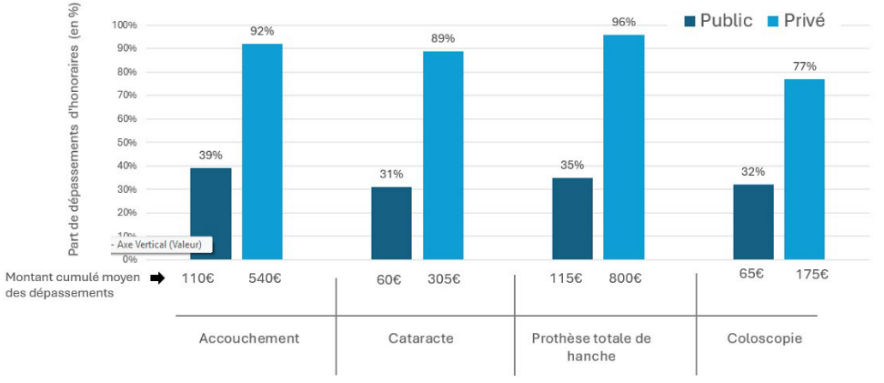

Les assurés en ALD sont ainsi redevables des franchises médicales et des participations forfaitaires ainsi que du forfait journalier hospitalier. Les éventuels dépassements d'honoraires sur les actes et prestations dont ils bénéficient ne sont pas non plus pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Au final, les assurés en ALD présentent jusqu'à leurs 80 ans un reste-à-charge moyen plus élevé que les assurés sans ALD85(*).

La dépense de santé totale annuelle d'un assuré en ALD, incluant ses soins sans lien avec l'ALD, s'élève à 9 300 euros en moyenne, avec un reste-à-charge de 840 euros86(*). La Cnam évoque une dépense moyenne légèrement plus élevée, de 9 560 euros par an, contre 1 230 euros pour les patients n'étant pas en ALD, la moyenne s'établissant à 2 980 euros par assuré87(*).

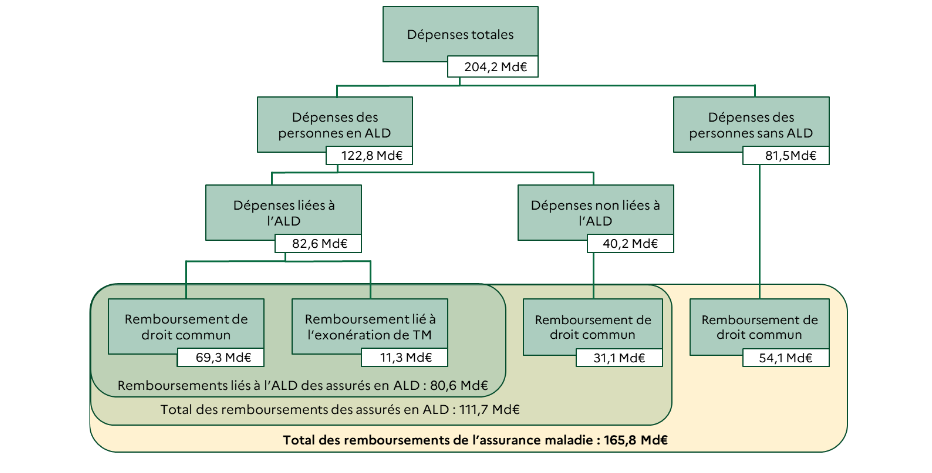

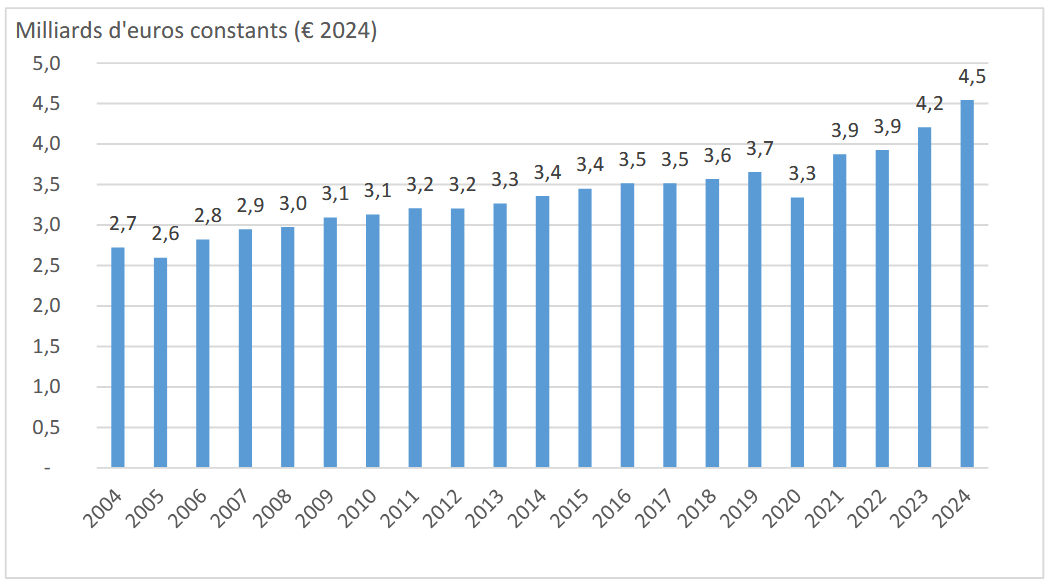

Présentation des dépenses prises en charge par l'assurance maladie pour les assurés en ALD et les assurés non en ALD, 2021

Source : IGF et Igas, Revue de dépenses relative aux affections de longue durée

b) Un dispositif qui enregistre un nombre croissant de bénéficiaires, dont la soutenabilité financière n'apparaît pas garantie

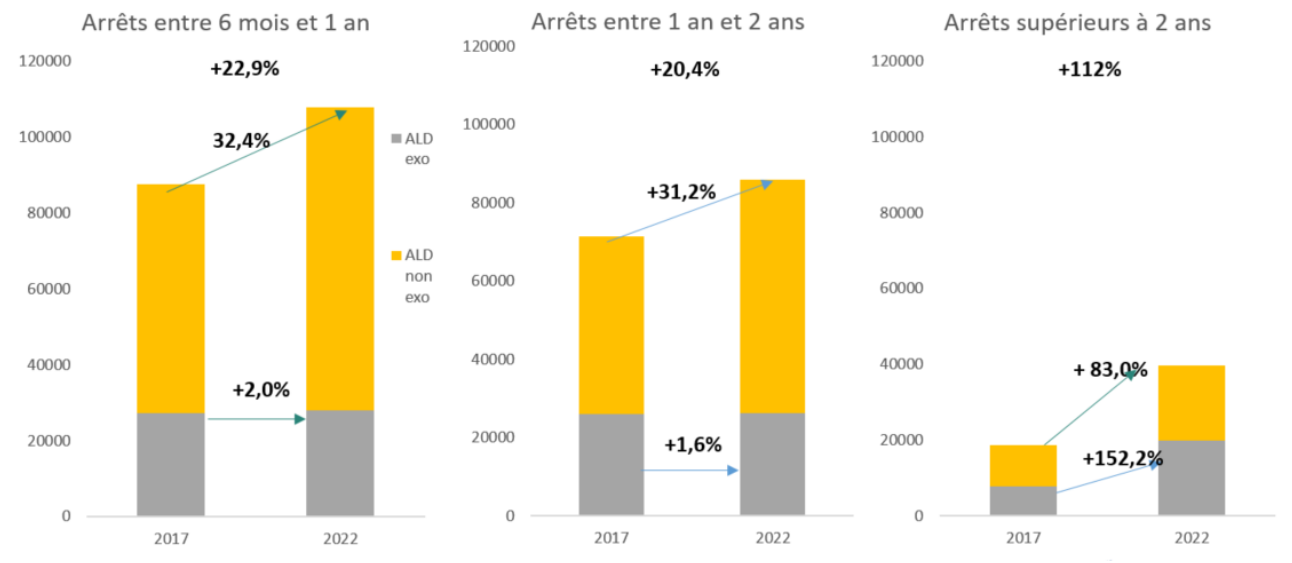

Le dispositif des ALD, qui n'a que peu évolué depuis 1986, a enregistré une progression de 37,4 % de ses bénéficiaires entre 2010 et 2022.

Sur cette période, le nombre d'assurés reconnus en ALD a augmenté de 2,7 % en moyenne chaque année et de 4,6 % pour les ALD hors liste88(*). Désormais, 20 % de la population est prise en charge au titre d'une ALD, soit 14,1 millions de personnes. 18 millions de personnes pourraient être concernées d'ici 2035, soit 26 % de la population, contre 12 % en 2004.

En dépit de cette progression spectaculaire, le régime des ALD n'a que peu évolué depuis 1986. À cet égard, plusieurs critiques ont été formulées par l'inspection générale des finances (IGF) et l'inspection générale des affaires sociales (Igas) :

- le format du dispositif, qui n'a pas tenu compte de l'évolution des prises en charge et des progrès thérapeutiques, apparaît globalement figé depuis 1986 ; seul le retrait de l'hypertension artérielle sévère de la liste des ALD 30 a constitué une évolution notable en près de quarante ans89(*) ;

- la reconnaissance d'une ALD n'est pas systématiquement corrélée à des critères de sévérité de la pathologie ;

- s'agissant des ALD hors liste (ALD 31 et 32), l'approche extensive qui prévaut dans les critères de reconnaissance favorise l'augmentation du nombre de bénéficiaires sans être fondée sur des critères médicaux précis ;

- le dispositif est peu contrôlé par l'assurance maladie.

Enfin, les inspections évoquent « l'attractivité du dispositif [qui] se mesure également à l'aune des demandes de reconnaissance de nouvelles ALD listes pour des affections actuellement prises en compte via l'ALD 31 (endométriose, COVID long, obésité par exemple). »

Si le régime des ALD joue un rôle protecteur vis-à-vis des patients les plus lourds, sa soutenabilité ne paraît désormais plus assurée.

Sans infléchissement des tendances démographiques et épidémiologiques observées, le déficit de l'assurance maladie pourrait se creuser de 25 milliards d'euros supplémentaires d'ici 203090(*).

La progression non maîtrisée des pathologies chroniques accentue la déformation des dépenses remboursées d'assurance maladie. À cet égard, la Cnam alerte sur « une mise en tension de notre système de prise en charge des soins » et « une polarisation des remboursements de l'assurance maladie vers les personnes dans le dispositif des ALD ».

En 2021, le montant des dépenses remboursées aux assurés en ALD s'élève à 122,8 milliards d'euros. Pour autant, le coût du dispositif lui-même est plutôt estimé à 12,3 milliards d'euros, dont 11,3 milliards d'euros au titre de l'exonération du ticket modérateur91(*).

Ces constats ont conduit la Cnam ainsi que l'IGF et l'Igas à préconiser une adaptation des conditions d'entrée dans le régime des ALD.

La Cnam a ainsi recommandé de développer une gestion plus dynamique des entrées et des sorties du régime des ALD92(*). À l'entrée, tout patient bénéficierait d'un accompagnement prenant la forme d'un parcours de prévention et d'information, incluant un entretien motivationnel et des informations sur les soins nécessaires. Ce parcours, présenté comme un moyen de retarder l'évolution défavorable de la pathologie, pourrait également permettre de mieux personnaliser le programme de soins du patient. La Cnam précise que le médecin traitant devrait être prioritairement chargé de cet accompagnement. Il est également suggéré de mettre en place un parcours de surveillance médicale post-ALD, dans une logique de prévention tertiaire.

En parallèle, l'IGF et l'Igas ont préconisé de mettre en oeuvre un dispositif d'annonce systématique aux patients, lors de leur admission en ALD. Cette démarche viserait à renforcer l'adhésion du patient et son implication dans le parcours de soins. Les inspections ont également proposé d'introduire deux niveaux de reconnaissance en ALD, tenant compte de la sévérité des pathologies, de l'intensité des soins et de leur caractère particulièrement coûteux93(*).

B. La création de parcours d'accompagnement préventifs

Le présent article vise à créer un parcours d'accompagnement préventif pour les patients à risque d'ALD. À cette fin, il propose de compléter le chapitre 294(*) du titre VI95(*) du livre Ier96(*) du code de la sécurité sociale par une section 15 intitulée « Prise en charge des prestations d'accompagnement préventif à destination des assurés souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection de longue durée », et constituée d'un article unique L. 162-63.

1. Des parcours réservés à certains patients et soumis à prescription médicale

Aux termes du cinquième alinéa du nouvel article L. 162-63 du code de la sécurité sociale, les assurés sociaux souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une ALD 30, 31 ou 32 pourraient bénéficier d'un parcours d'accompagnement préventif. Ces parcours seraient accessibles et pris en charge sous réserve d'une prescription médicale.

La liste des pathologies concernée devrait être fixée en tenant compte de critères définis par décret. La HAS serait saisie pour déterminer les critères médicaux justifiant l'admissibilité des assurés sociaux au bénéfice d'un parcours d'accompagnement préventif. Cette procédure s'inspire de celle des ALD 30, dont la liste est définie par décret après avis de la HAS.

L'étude d'impact indique que sont visées des « pathologies chroniques à un stade peu avancé et à risque d'évolution vers une affection de longue durée ». Le diabète sans complication, l'hypertension artérielle et l'obésité pourraient figurer dans la liste des pathologies susceptibles d'ouvrir droit aux nouveaux parcours d'accompagnement préventifs. L'objectif du dispositif étant de retarder l'entrée d'un patient dans le régime des ALD, les listes de pathologies entrant dans le champ des parcours préventifs d'une part, et dans celui des ALD d'autre part, ne devraient pas se chevaucher.

2. Un panier de soins et un parcours axés sur la prévention dont le contenu reste à définir

Le contenu des prestations associées à la mise en oeuvre des parcours d'accompagnement préventifs n'est pas défini par le présent article. Celles-ci devraient être fixées par le pouvoir réglementaire.

À cet égard, le Gouvernement indique que pourraient être incluses dans le panier de soins des prestations telles que des séances de suivi psychologique ou des séances d'éducation thérapeutique, prestations actuellement prises en charge par l'assurance maladie, mais également des prestations non remboursées comme des bilans diététiques ou des bilans fonctionnels et motivationnels d'activité physique réalisés par un enseignant en activité physique adaptée.

Le cas échéant, le parcours d'accompagnement préventif pourrait être organisé sous la forme d'un parcours coordonné renforcé.

Les parcours coordonnés renforcés ont été créés par la LFSS pour 202497(*) et visent à organiser la prise en charge d'un patient nécessitant l'intervention coordonnée de plusieurs professionnels98(*). Une structure en charge de la coordination de l'ensemble des professionnels est désignée. Les professionnels intervenant dans le cadre d'un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou au sein d'un établissement de santé, d'un établissement ou d'un service médico-social, d'un centre de santé, d'une maison de santé ou d'une maison sport-santé. Le parcours coordonné renforcé peut comprendre des prestations non remboursées par l'assurance maladie, réalisées par des professionnels conventionnés ; elles font alors l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie.