C. À MOYEN-TERME, LES ENGAGEMENTS FINANCIERS EXTRABUDGÉTAIRES DE L'UE MENACENT LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FRANÇAISE

1. Un budget européen exposé par des engagements de l'UE toujours plus nombreux et toujours plus importants

Les engagements extrabudgétaires recouvrent l'ensemble des obligations financières potentielles qui pourraient être contractées en fonction d'un événement futur, en d'autres termes, des situations où le défaut d'un tiers engage la responsabilité financière de l'UE. Le cas le plus fréquent est celui d'opérations où l'Union européenne (UE) prête en s'endettant. La notion recouvre le concept comptable de « passif éventuel » et comprend aussi les garanties budgétaires octroyées par l'UE.

Engagements extrabudgétaires de l'UE

|

Type de passif |

Description |

Principaux dispositifs |

|

Assistance financière aux États membres |

Prêts financés par des emprunts de l'Union pour lesquels celle-ci reste responsable vis-à-vis des investisseurs finaux |

Instrument de soutien temporaire à

l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE)

Mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) Agir pour la sécurité de l'Europe (SAFE) |

|

Assistance financière aux pays tiers |

Assistances macrofinancières Dispositifs ad hoc en faveur de l'Ukraine |

|

|

Garanties budgétaires |

Garanties pour lesquelles l'Union couvre les pertes des partenaires chargés de la mise en oeuvre |

Fonds InvestEU Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) Fonds européen pour le développement durable (FEDD) FEDD+Mandat de prêt extérieur de la BEI |

Source : commission des finances du Sénat, d'après la Commission européenne

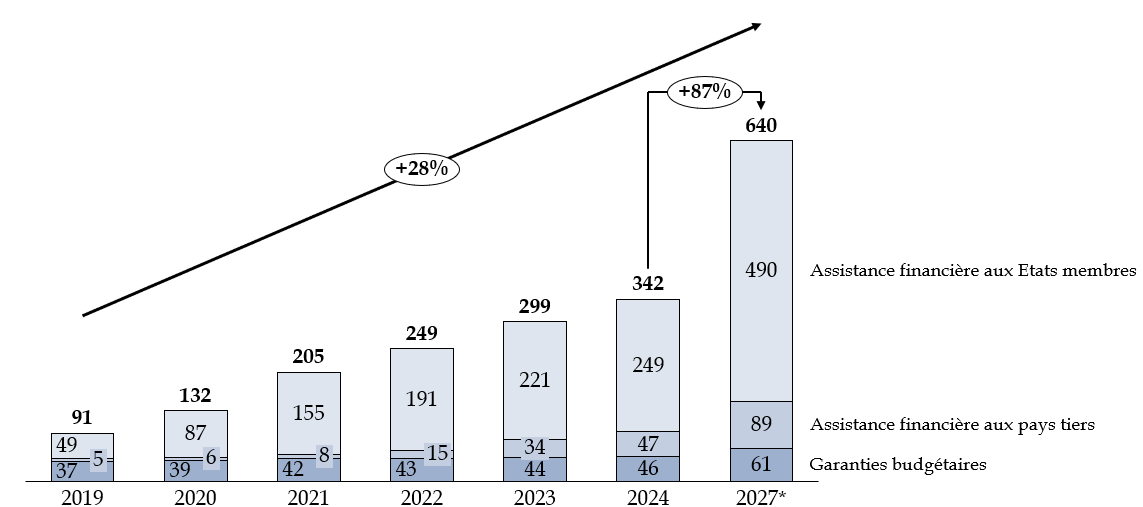

Or le rapporteur spécial a pu observer cette année, dans le cadre d'un contrôle budgétaire21(*), qu'au gré des crises, le niveau de risque porté par le budget européen a presque quadruplé entre 2019 et 2024 (soit une hausse moyenne de 30 % par an), avec une forte poussée au moment de la crise sanitaire (+ 51 % par an de 2019 à 2021) suivie d'une progression soutenue (+ 19 % par an depuis 2021) à mesure que les dispositifs d'assistance décidés durant la crise sanitaire ont été mis en oeuvre et que de nouveaux instruments ont été instaurés pour soutenir l'Ukraine.

On peut s'attendre à ce que l'exposition du budget de l'Union européenne continue de s'accroître à un rythme plus que significatif, doublant presque d'ici la fin du CFP 2021-2027, pour atteindre 640 milliards d'euros. Le rythme de croissance se maintiendrait presqu'au rythme observé depuis 2019, atteignant 28 % par an. L'évaluation réalisée est sans doute un minorant, n'intégrant pas les propositions formulées par la Commission pour le prochain CFP, qui comme vu précédemment, prévoient notamment de nouveaux instruments de prêts pour l'Ukraine et pour les États membres.

Projection de l'exposition du budget de l'Union

européenne

à la fin du cadre financier pluriannuel

2021-2027

(en milliards d'euros)

*Estimations de la commission des finances, sur la base des données publiques et d'échanges avec les services de la Commission européenne.

Source : commission des finances, d'après les données de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne

Les risques que font courir les engagements extrabudgétaires aux finances de l'Union varient s'ils sont provisionnés ou non. Les garanties budgétaires et, jusque récemment, l'ensemble des passifs éventuels issus de l'assistance financière à des pays tiers, étaient partiellement provisionnés.

À l'inverse, les engagements extrabudgétaires ayant connu la plus forte progression ne sont pas provisionnés, soit ceux découlant de l'assistance financière aux États membres de l'UE, ainsi, désormais, que certains dispositifs de soutien à l'Ukraine. Ils sont couverts par la « marge de manoeuvre », soit l'écart entre le plafond des ressources propres pouvant être perçus auprès des États membres, fixé par la décision relative aux ressources propres, et les plafonds de dépenses, fixés par le cadre financier pluriannuel (CFP). Si des enveloppes budgétaires existent pour faire face aux situations imprévues, tout défaut sur un instrument couvert par la marge de manoeuvre, se traduira, in fine, par une baisse de certaines dépenses de l'Union européenne, ou une hausse des contributions des États membres.

2. Le soutien financier apporté à l'Ukraine s'est accru avec les années, à la hauteur de l'agression russe, exposant de plus en plus le budget de l'Union européenne

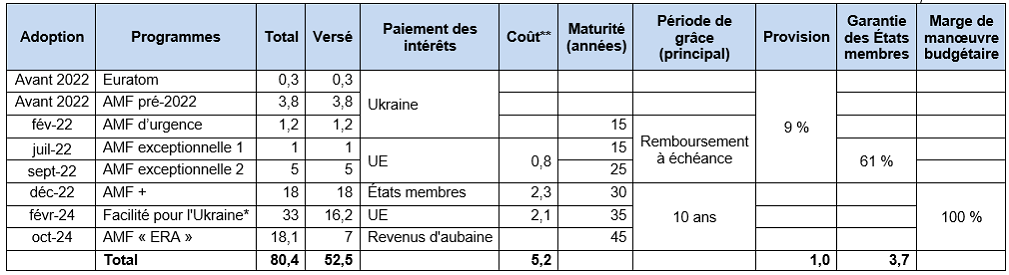

Le soutien à l'Ukraine représentait, fin 2024, près de 90 % des prêts accordés par l'Union à des pays tiers, expliquant la très grande majorité de la hausse observée sur ces prêts. Les montants prêtés à l'Ukraine ont en effet connu une progression exponentielle : de 4,1 milliards d'euros avant 2022 à 7,2 milliards d'euros en 2022 (+ 76 %) puis 18 milliards d'euros en 2023 (+ 150 %) et 33 milliards d'euros en 2024 (+ 83 %) : les prêts octroyés dans le cadre de la facilité pour l'Ukraine en 2024 représentent ainsi 8 fois le volume de prêt octroyé avant 2022. Au total, 80,4 milliards d'euros ont été engagés en faveur de l'Ukraine, dont 52,5 milliards déjà décaissés au 16 juin 2025, le reste devant l'être d'ici 2027, un montant qui pourrait drastiquement augmenter avec la proposition de CFP de la Commission européenne, prévoyant des prêts à hauteur de 100 milliards d'euros.

Or, alors que dans un premier temps, la guerre d'invasion russe en Ukraine a conduit à une augmentation du taux de couverture du risque sur les prêts accordés, passant de 9 % à 70 %, la forte progression des volumes prêtés à partir de 2023 a poussé à un revirement de position, avec l'abandon de toute forme de provisionnement. En pratique, les prêts, les plus volumineux ont été accordés aux conditions les plus favorables, avec des maturités de plus en plus longues et des garanties de moins en moins formalisées.

Les administrations européennes et françaises interrogées dans le cadre du contrôle ont minimisé ce risque, en notant que les prêts en question bénéficient d'une période de grâce de 10 ans et de maturités longues pour lisser le choc. Sans remettre en cause la nécessité de soutenir l'Ukraine contre une agression qui menace l'ensemble du continent, il est néanmoins de bonne gestion de ne pas exclure la situation où ce pays sort durablement affaibli du conflit, très endetté et avec des capacités productives réduites, nécessitant une annulation ou une restructuration d'une partie plus ou moins significative de sa dette.

Depuis fin 2024, les institutions européennes ont momentanément abandonné cette politique de prêts particulièrement risquée. Afin de maîtriser leur coût et de limiter le risque associé à un défaut ukrainien, les États membres ont décidé, dès 2024, d'exploiter les avoirs russes immobilisés en Europe. Un premier prêt de 18,1 milliards d'euros a ainsi été accordé, fondé sur les revenus d'aubaine de ces actifs.

Synthèse des prêts accordés à l'Ukraine et de leurs modalités de garantie

(en milliards d'euros, sauf précision contraire)

* volet prêt ; **coût des bonifications d'intérêt apportées ; au 16 juin 2025.

Source : commission des finances d'après la Commission européenne (DG ECFIN)

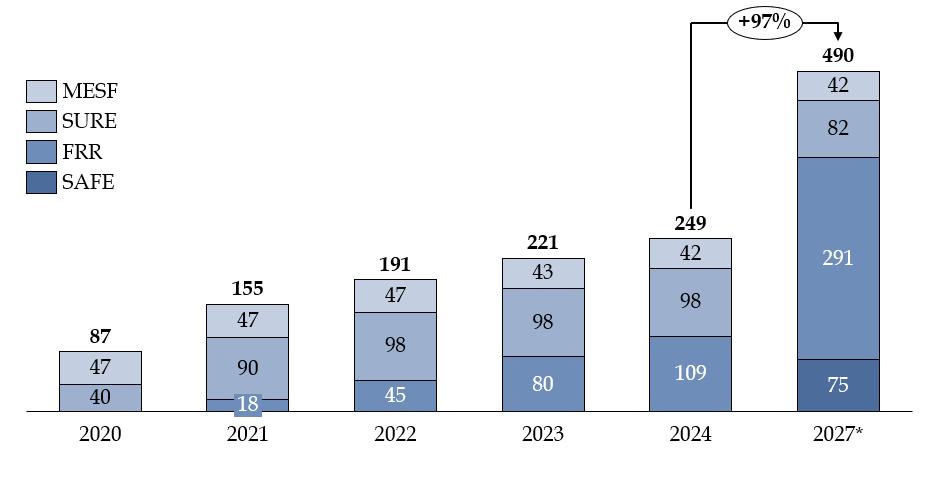

3. L'assistance financière aux États membres, en forte hausse, représente le principal engagement extrabudgétaire de l'UE et pourrait peser sur le budget français à moyen terme

L'assistance financière aux États membres constitue cependant la principale source d'exposition du budget européen. Sa montée en volume s'est produite par étapes, suivant les grandes crises traversées par l'Union européenne, que ce soit la crise de la dette souveraine (création du mécanisme européen de stabilité financière - MESF) puis surtout la crise sanitaire (mise en place de la facilité pour la reprise et la résilience - FRR- et de l'instrument européen SURE pour financer les dispositifs de chômage partiel). Aujourd'hui, un nouvel instrument est mis en place pour répondre à la guerre d'agression russe en Ukraine et financer les dépenses de défense (le programme SAFE). La dynamique haussière des prêts aux États membres est appelée à se poursuivre et devrait porter le montant de l'assistance aux États membres à 490 milliards d'euros d'ici 2027.

Évolution attendue des dispositifs d'assistance aux États membres

(en milliards d'euros)

*Estimations.

Note : Seuls sont représentés les dispositifs de plus d'un milliard d'euros.

Source : commission des finances, d'après la Commission européenne et la Cour des comptes européenne

L'Union européenne est rapidement devenue l'un des principaux émetteurs de dette : en 2024 elle était le 5e émetteur souverain d'obligations en euros, après la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Le coût de cette dette est aujourd'hui compétitif et sur le plan financier, une majorité d'États européens, dont la France, a aujourd'hui intérêt à recourir aux instruments conçus par l'UE pour s'endetter. La généralisation massive de prêts de l'Union européenne à ses États membres appelle toutefois à une vigilance accrue de la France en tant qu'emprunteur et en tant que prêteur.

En tant qu'emprunteur, le simple fait de disposer de taux d'intérêts légèrement favorables ne saurait motiver à lui seul une décision d'investissement. Cette nouvelle dette ne doit pas s'ajouter mais se substituer à la dette existante. Surtout, il importe de contrôler la pertinence des dépenses engagées dans le cadre de ces instruments.

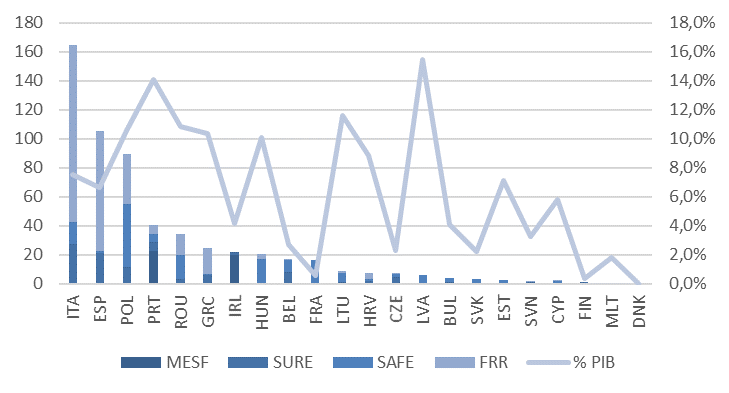

En tant que prêteur, l'essor de ces instruments de dette interrogent sur le risque que ceux-ci font courir en dernier ressort à la France, second contributeur net au budget de l'Union européenne. Or le rapporteur spécial observe que les prêts octroyés par l'Union européenne sont aujourd'hui concentrés sur un nombre limité d'États membres : sur le plan quantitatif, trois pays affichent un recours aux instruments de prêt européens supérieur à 80 milliards d'euros (Italie, Espagne et Pologne) et 7 pays affichent des recours supérieurs à 10 % de leur PIB, principalement des pays d'Europe de l'Est, du fait de leur recours au dispositif SAFE (Lettonie, Lituanie, Roumanie, Pologne, Hongrie).

Répartition des principaux prêts de l'UE à ses États membres

(en milliards d'euros, au 31 décembre 2024)

Note : répartition indicative pour les prêts SAFE ; proportions affichées en % du PIB 2024.

Source : commission des finances, d'après les données de la Commission européenne

Si le risque de défaut est négligeable sur ces instruments à court terme, le rapporteur note à l'inverse que les perspectives sont bien plus contrastées à moyen terme, les risques sur la soutenabilité des finances publiques des trois États les plus exposés étant jugés élevés par les services de la Commission européenne d'ici 2035.

* 21 Engagements financiers extrabudgétaires de l'Union européenne, rapport d'information n° 12 (2025-2026), déposé le 8 octobre 2025, commission des finances du Sénat.