B. UNE PART CROISSANTE DES DOTATIONS « CLASSIQUES » FINANCANT DES PROJETS ENVIRONNEMENTAUX MAIS DIFFICILE À ESTIMER PRÉCISÉMENT ET QUI NE DOIT PAS SE FAIRE AU DÉTRIMENT DES AUTRES INVESTISSEMENTS DES COLLECTIVITÉS

1. La part croissante des dotations « classiques » orientées sur des priorités environnementales

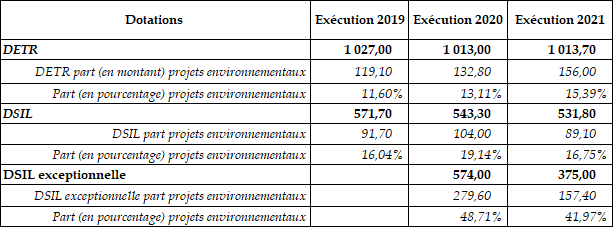

D'après les données figurant dans les tableaux annuels d'exécution des dotations d'investissement, entre 2019 et 2021, la part de la DETR et de la DSIL ayant permis de financer des projets environnementaux a augmenté passant :

- de 11,6 % à 15,4 % pour la DETR ;

- de 16 % à 16,75 % pour la DSIL avec un pic à 19,1 % en 2020.

Concernant la DSIL exceptionnelle, la part des projets environnementaux s'établit à 45 % en moyenne sur les années 2020 et 2021.

Part des projets environnementaux dans les dotations d'investissement « classiques » entre 2019 et 2021

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat à partir des données d'exécution des dotations d'investissement fournies par la DGCL

En 2021, la DETR a ainsi permis de financer 3 524 projets environnementaux (sur un total de 24 172 projets) pour un montant moyen par subvention de 44 269 euros et un montant total de 156 millions d'euros, soit 23 millions d'euros et 796 projets de plus qu'en 2020.

La DSIL, pour sa part, a permis de financer 918 projets environnementaux (sur un total de 3 795 projets) pour un montant moyen de 97 092 euros et un montant total de 89 millions d'euros, soit 15 millions de moins qu'en 2020 mais 151 projets de plus.

En sus de la part des dotations classiques, l'ensemble des crédits consommés au titre de la dotation rénovation thermique (DRT) et une part importante de la DRI (430 millions sur les 600 millions d'euros d'AE), toutes deux instituées dans le cadre du plan de relance (voir infra), ont concouru, en 2021, au financement de projets environnementaux.

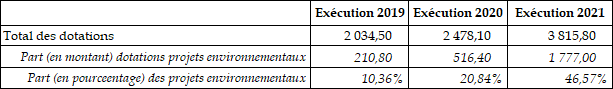

Il en résulte, qu'en 2021, sur l'ensemble des dotations d'investissement (DETR, DSIL, DSIL exceptionnelle, DRI et dotation RT), 46,57 % étaient consacrés à des investissements environnementaux.

Part des projets environnementaux dans l'ensemble des dotations d'investissement entre 2019 et 2021

Source : commission des finances du Sénat à partir des données d'exécution des dotations d'investissement fournies par la DGCL

2. Des problèmes méthodologiques importants de comptabilisation qui rendent difficile un chiffrage précis

Les chiffres susmentionnés pour la DETR, la DSIL et la DSIL exceptionnelle résultent de l'analyse des tableaux annuels d'exécution des dotations d'investissement en ne retenant que les projets classés dans les catégories de priorité « transition énergétique », « rénovation thermique », « développement des énergies renouvelables », « environnement, transition énergétique et écologie ».

Cependant, le rapport annuel 2021 relatif à la DSIL et à la DETR (fiche sur les priorités environnementales) présente des chiffres différents. En effet, il y est indiqué que :

- au titre de la DETR, 226,5 millions d'euros ont financé 4 723 projets environnementaux pour un montant moyen de subvention par projet de 47 962 euros soit plus de 20 % des projets subventionnés ;

- au titre de la DSIL, 183,7 millions d'euros ont financé 1 475 projets environnementaux pour un montant moyen de subvention par projet de 124 545 euros soit plus de 35 % des projets subventionnés.

Cet écart s'explique par le fait qu'au-delà des projets directement reliés aux catégories « environnementales », certaines opérations peuvent cependant avoir un lien direct avec les priorités environnementales tout en relevant d'autres catégories de recensement. Il en est ainsi par exemple des projets rattachés à la priorité « construction, habitat, urbanisme et transport » de la DETR ou ceux rattachés à la priorité « développement d'infrastructures en faveur de la mobilité », « développement d'infrastructures en faveur de la construction de logements » ou « création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires » de la DSIL.

En effet, les projets financés au titre de ces catégories ne sont pas strictement considérés comme répondant aux priorités environnementales prédéfinies dans la nomenclature mais ils peuvent être réalisés avec des exigences de rénovation thermique et de réduction de consommation énergétique.

Il en résulte, qu'en l'état actuel de présentation et de classification des données et des priorités, il est impossible de connaitre la part de la DSIL (y compris DSIL exceptionnelle) et de la DETR concourant réellement au financement de projets « environnementaux ».

Au regard des enjeux de transition écologique, il parait donc important de pouvoir fiabiliser la connaissance des investissements à portée environnementale. Pour ce faire, il est indispensable que la DGCL se dote d'une nouvelle nomenclature de suivi avec la création de sous-catégorie en sus des priorités permettant de déterminer si les investissements financés présentent une composante environnementale et à hauteur de combien sur le total de la subvention accordée. Si les données issues de cette nouvelle nomenclature ne sauraient être exemptes de biais ou marges d'erreur, elles permettraient, cependant, d'avoir une connaissance plus fine de la part dédiée à des projets de transition écologique des dotations allouées.

Afin d'avoir également une connaissance du type de projets environnementaux financés (rénovation thermique, protection de la biodiversité...), la nouvelle nomenclature pourrait se calquer, au moins partiellement, sur la taxonomie européenne (cf. supra).

Recommandation n° 1 : se doter d'outils de suivi plus précis permettant une meilleure analyse et connaissance des montants des dotations classiques d'investissement alloués à des projets totalement ou partiellement dédiés à la transition écologique (DGCL).

3. Le risque d'une baisse des moyens alloués aux autres investissements des collectivités ?

Certains investissements des collectivités ne pourront pas être considérés comme participant à la transition écologique mais sont pourtant indispensables. Il s'agit notamment de l'ensemble des travaux effectués sur la voirie, de ceux réalisés dans les cimetières ou encore de l'entretien du patrimoine culturel et architectural, notamment pour les bâtiments classés.

De même, les communes touristiques et les communes de montagne (à tout le moins les stations de ski) pourront plus difficilement concilier investissements en faveur de la transition écologique et intérêts économiques de leur territoire.

De sorte qu'il est nécessaire de préserver une partie des dotations d'investissement non fléchées spécifiquement sur les priorités environnementales, sous peine d'assister à une dégradation de certains biens immobiliers et/ou de certains secteurs d'activité des collectivités.

Si aujourd'hui la part des dotations permettant de financer des projets environnementaux représente, au global, environ 46 % de la DTER, DSIL, DSIL exceptionnelle, DRI et dotation de rénovation thermique, dont près de 16 % pour la DETR et la DSIL, la DGCL a indiqué vouloir augmenter cette part pour la porter à 25 % de la DSIL en 2023 et fixer une trajectoire à partir de 2025 en fonction des résultats des exercices 2023 et 2024.

Cette volonté s'inscrit dans la continuité de l'article 198 de la loi de finances pour 2023 qui prévoit que pour la DETR et la DSIL, le représentant de l'État dans le département ou dans la région tient compte du caractère écologique des projets pour la fixation des taux de subvention.

À cet égard, pour la DSIL, on constate déjà que le taux de subvention d'un projet environnemental est légèrement supérieur à celui des autres projets (25,8 % contre 23,4 %).

Dans ce contexte, le risque est réel que la montée en puissance des dotations à visée environnementale se fasse au détriment des autres investissements des collectivités territoriales. Il parait donc nécessaire d'associer pleinement les collectivités à la planification écologique nationale coordonnée par le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE). Si aujourd'hui les collectivités assistent aux réunions du SGPE, il faut que l'État sorte de sa logique de discussion avec les collectivités au coup par coup pour instaurer une réelle concertation formalisée dans un cadre pluriannuel.