B. LES ÉMEUTIERS : UN PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE À PEINE ESQUISSÉ, DES MOTIVATIONS DIFFICILES À APPRÉHENDER

1. Le profil-type des émeutiers : un portrait inachevé

a) Une première approche fondée sur des données partielles...

L'analyse des données issues des travaux de l'Inspection générale de l'administration (IGA) et de l'Inspection générale de la justice (IGJ) ainsi que la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) offre une première image du profil des émeutiers. Deux caractéristiques ont été jugées particulièrement frappantes par la mission.

D'une part, la jeunesse des émeutiers. Selon le ministère de l'intérieur, un tiers des 3 500 personnes interpellées au 4 juillet 2023 sont des mineurs, la moyenne d'âge globale se situant entre 17 et 18 ans.

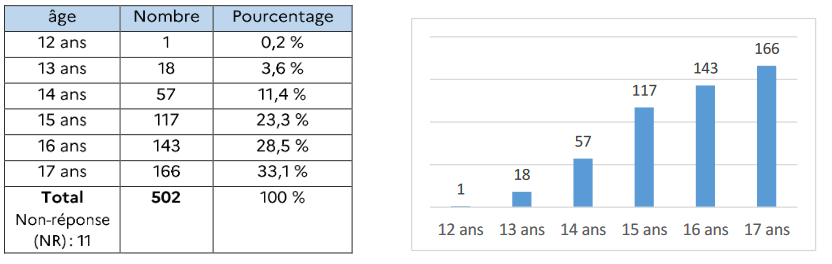

Âge des mineurs déférés lors des émeutes de l'été 2023

Source : Direction de la protection judiciaire de la jeunesse

D'autre part, une « marginalité sociale » à nuancer. D'après les données disponibles, près de 60 % des personnes interpellées sont des primo-délinquants, ce chiffre s'élevant à plus de 68 % s'agissant des mineurs déférés.

Si, du point de vue familial et socio-économique, les émeutiers se trouvent dans des situations globalement plus fragiles et défavorisées que la moyenne, le constat d'une « marginalité sociale » semble devoir être nuancé. En effet, près de trois-quarts des mineurs déférés sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur.

b) Des données complémentaires encore inexploitées

Si les témoignages recueillis par la mission d'information lors de ses déplacements et auditions semblent corroborer en partie ces constats, les données disponibles demeurent fort insuffisantes.

En particulier, n'ont été pris en considération dans ces premières analyses que les individus qui ont été appréhendés par les forces de sécurité intérieure et jugés dans les premières semaines suivant les émeutes. Or, d'après les informations transmises à la mission, le travail d'enquête judiciaire se poursuit et concerne souvent des personnes connues des services de police.

Subsiste donc une « partie immergée de l'iceberg » qui échappe à l'ensemble des acteurs, et qui semble davantage être constituée de personnes inscrites dans des parcours de délinquance d'habitude.

Dès lors, la jeunesse et la surreprésentation des primo-délinquants parmi les personnes condamnées pourraient - au moins partiellement - être relativisées à mesure que les enquêtes concernant les faits les plus graves aboutiront.

Dans ce contexte, et plus de neuf mois après la fin des événements, la mission appelle donc le Gouvernement à mieux exploiter les données dont il dispose afin de produire une véritable analyse du profil des émeutiers, démarche indispensable pour comprendre les dynamiques qui ont été à l'oeuvre à l'été 2023

2. Des motivations protéiformes : entre défiance de l'autorité et opportunisme

Si l'élément déclencheur des émeutes est bien le décès de Nahel Merzouk, les motivations des émeutiers au niveau national n'ont pas été liées à ce seul événement. Au-delà de la couronne parisienne, seule une minorité d'individus ont justifié leur participation aux émeutes par le décès du jeune homme ou par une contestation de l'action des forces de l'ordre2(*). Les émeutes ne semblent, au demeurant, pas être le résultat d'entreprises de déstabilisation nationale contre les valeurs républicaines. Les services de renseignement interrogés par la mission soulignent ainsi l'absence de convergence entre la violence émeutière et des groupes militants d'ultragauche ou des mouvements séparatistes.

Toutefois, le défaut de revendications politiques clairement formulées ne saurait occulter l'existence d'une colère, violemment exprimée à l'encontre des institutions et des représentants de l'autorité publique. Selon l'analyse des chercheurs en sociologie et science politique interrogés par la mission, cette réaction violente procèderait d'un sentiment de relégation sociale, tenant à un désencrage, subi ou entretenu, entre les émeutiers et le reste de la population. Des études sociologiques soulignent, en ce sens, une corrélation entre la ségrégation résidentielle, ainsi que scolaire, et les communes touchées par les violences urbaines de l'été 20233(*).

Nombre d'émeutiers semblaient également encouragés par un effet de groupe et la recherche d'adrénaline. Selon les services de renseignement, de nombreux pillages étaient orchestrés par des délinquants organisés, qui ont lancé des expéditions via les réseaux sociaux, avant d'être suivis par des individus opportunistes.

Devant la multiplicité des facteurs en jeu, adopter une position univoque s'agissant des motivations des émeutiers aurait, de fait, peu de sens.

3. Des phénomènes de violences qui se distinguent des émeutes de 2005

a) Le franchissement d'un cap dans l'intensité et la nature des violences

Les événements de l'été 2023 ont largement surpassé ceux de 2005 en termes d'intensité dans l'expression de la violence et de ciblage des différents symboles de l'autorité et de la République.

Les forces de sécurité intérieure ont fait face à des émeutiers démontrant un rapport décomplexé à la violence ainsi qu'un degré d'organisation et de désinhibition déconcertant. Les services de renseignement ont souligné l'apparition de véritables techniques de « guérilla urbaine », impliquant des guets-apens et usage massif et coordonné de mortiers d'artifice.

Preuve de l'intensité de ces affrontements, 782 membres de forces de l'ordre ont été blessés en neuf jours, soit près de quatre fois plus qu'au cours des vingt-cinq nuits d'émeutes de 2005.

Ces émeutes se sont également accompagnées d'une vague d'agressions et d'attaques directes contre les élus - et singulièrement les maires - sans précédent : entre le 27 juin et le 7 juillet 2023, 684 faits de violences à l'encontre des élus et personnes chargées de mission de service public ont été recensés.

La quasi-totalité des communes consultées et visitées par la mission d'information ont fait état de dégradations ayant ciblé des bâtiments publics. Écoles, centres culturels et sociaux, mairies, commissariats, postes : d'après, les estimations de la mission, alors qu'elles ont duré trois fois moins longtemps, les émeutes de 2023 ont donné lieu à près de sept fois plus de faits de dégradation de biens publics.

b) Une amplitude géographique qui dépasse les seuls quartiers « sensibles »

Les émeutes de 2023 ont revêtu un caractère inédit d'un point de vue géographique, notamment en comparaison avec celles de 2005.

En premier lieu, s'est observée une nette extension géographique des violences. D'après le dernier décompte effectué par le ministère de l'intérieur et des outre-mer, des actes de violences en lien avec les émeutes, même mineurs, ont été recensés par les préfectures dans au moins 672 communes, situées dans 95 des 101 départements français. En comparaison, approximativement 300 communes, situées dans 25 départements, ont connu des violences en 2005.

En deuxième lieu, les émeutes de 2023 se distinguent de celles de 2005 par la catégorie des communes touchées ainsi que la typologie des zones ciblées à l'intérieur des communes. Ainsi, davantage de villes moyennes, voire rurales, considérées comme calmes ont été touchées. 23 % des infractions recensées à la date du 31 juillet 2023 ont été commises en zone gendarmerie.

L'Île-de-France demeure néanmoins la région la plus touchée par ces émeutes, avec 38,9 % des sinistres déclarés aux assureurs et 42,5 % du coût total. L'Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France, avec respectivement 13,1 % et 8,6 % des sinistres, ont également été fortement affectées par les dégradations émeutières.

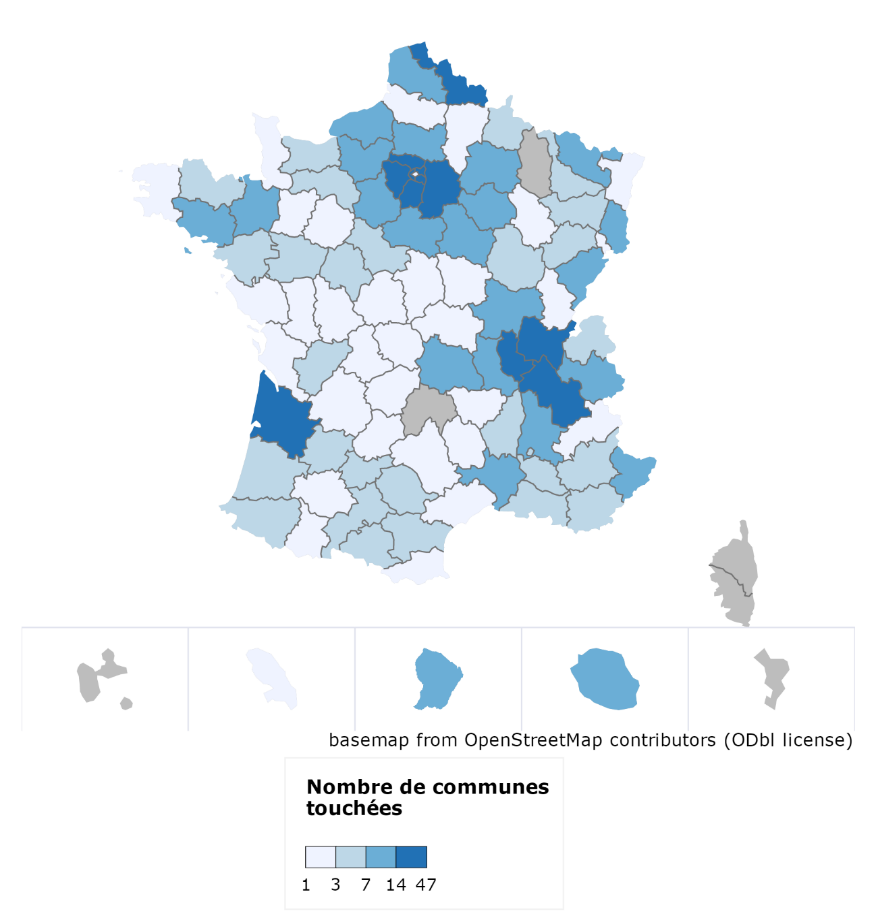

Nombre de communes, par département, dans

lesquelles au moins un acte de violence

en lien avec les émeutes de

l'été 2023 a été recensé

Source : Commission des lois, d'après les données transmises par le ministère de l'intérieur et des outre-mer. Carte réalisée avec le logiciel Khartis.

En outre, les centres-villes et les zones commerciales ont été particulièrement ciblés, les violences débordant des seuls quartiers considérés habituellement comme « sensibles ». La présence d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) reste cependant fortement corrélée à la survenue des émeutes en 2023, y compris dans les communes les moins peuplées : 74 % des communes dans lesquelles des violences ont été commises comportaient au moins un QPV.

c) Le rôle déterminant joué par les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont considérablement amplifié la couverture médiatique des événements, représentant près de 15 % de l'activité totale des plateformes pendant cette période. Preuve de leur influence dans la diffusion des violences, l'évolution volumétrique du contenu en ligne associé aux émeutes a légèrement précédé celle des épisodes émeutiers.

Les réseaux sociaux ont notamment conféré aux violences urbaines une dimension ludique. Alimentée par ces plateformes, la concurrence exacerbée entre les groupes d'émeutiers s'est traduite par une recherche effrénée de viralité des images d'exactions sur les réseaux sociaux, parfois au prix de mises en scène sensationnalistes et décalées, parfois même en relayant des vidéos trompeuses empruntées à d'autres événements.

Les réseaux sociaux ont également servi de plateformes logistiques pour la coordination des rassemblements violents. En particulier, la fonction de géolocalisation proposée par certaines plateformes s'est avérée propice à la constitution de groupes d'émeutiers. L'utilisation des boucles de messagerie, d'une part, pour se procurer des équipements comme des mortiers d'artifice et, d'autre part, pour informer en temps réel sur les dispositifs des forces de sécurité intérieure a également compliqué les opérations de maintien de l'ordre.

* 2 Respectivement 8 % et 10 % de l'échantillon analysé par les inspecteurs généraux, audition du 25 octobre 2023.

* 3 M. Oberti, M. Guillaume Le Gall, Analyse comparée et socio-territoriale des émeutes de 2023 en France, oct 2023.