III. UNE CARTE DE L'ÉDUCATION PRIORITAIRE À REVOIR

A. DES EFFETS PEU SIGNIFICATIFS DE LA POLITIQUE DE L'ÉDUCATION PRIORITAIRE SUR LES RÉSULTATS DES ÉLÈVES

1. Une efficacité mitigée de la politique d'éducation prioritaire sur les résultats des élèves français

Les politiques de l'éducation prioritaire ont une efficacité mitigée sur le rattrapage des inégalités scolaires subies par les élèves français. Ainsi, à 15 ans, les 25 % des élèves français les plus défavorisés ont un niveau moyen en mathématiques inférieur à celui de la moyenne de l'OCDE, mais aussi de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie ou de la Pologne. À l'inverse, le niveau moyen en mathématiques des élèves les plus favorisés est supérieur à celui de l'Italie par exemple, d'après les résultats du test PISA conduit par l'OCDE en 2022.

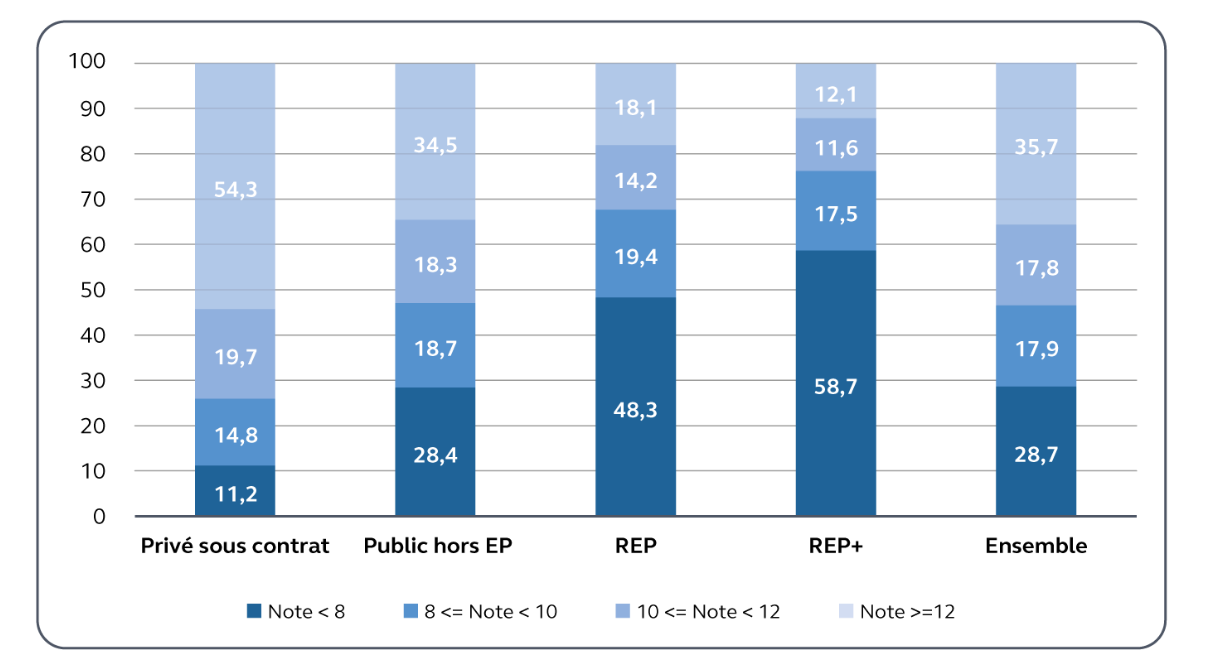

Comme le relève la Cour des comptes, « dans la série générale du brevet, en 2023, 17 points séparent le taux de réussite des candidats d'origine sociale défavorisée de celui des candidats d'origine sociale très favorisée ». Ainsi, 58,7 % des élèves de troisième de l'éducation prioritaire renforcée ont une note inférieure à 8, contre 28,7 % dans l'ensemble de la population française.

Répartition des élèves selon leur note écrite au diplôme national du brevet en 2022

(en pourcentage)

Source : Cour des comptes

L'impact sur les décisions d'orientation de ces résultats est fort. Comme le note la Cour des comptes, « alors que les élèves scolarisés en éducation prioritaire demandent davantage la voie professionnelle que les autres, les conseils de classe donnent encore plus d'avis vers cette voie aux élèves scolarisés dans des collèges labellisés ». Ainsi, seuls 54,7 % des élèves de l'éducation prioritaire s'orientent vers la voie générale et technologique, contre 62,5 % de l'ensemble des élèves scolarisés de France.

L'incapacité de la politique de l'éducation prioritaire à résorber totalement les inégalités scolaires, même si elle contribue à les atténuer, est à interroger au regard de l'importance des enjeux budgétaires qu'elle représente.

2. En particulier, des effets à long terme du dédoublement des classes difficiles à discerner

Les effets du dédoublement des classes sur la réussite des élèves sont difficiles à distinguer à moyen terme, même s'ils sont évidents à court terme. Comme le relève la Cour des comptes, « le dédoublement a amélioré le climat scolaire et l'attention consacrée aux élèves les plus en difficulté ». Toutefois, si des progrès en mathématiques et en français sont constatés en primaire, ceux-ci « semblent s'estomper à l'entrée au collège ». Au vu des coûts représentés par cette politique, ses modalités de mise en oeuvre sont à interroger.

En particulier, la fixation d'un plafond à 12 élèves par classe dans les classes dédoublées ne fait pas l'objet d'une justification particulière en termes de résultats dans la littérature. L'Inspection générale des finances a ainsi proposé dans une revue8(*) de dépense récente, de passer le plafond de 12 à 15 élèves par classe en grande section, CP et CE1, ce qui permettrait de fermer 839 classes, soit autant de postes qui se libéreraient pour les zones en tension. Au vu des tensions de recrutement d'enseignants dans certaines zones rurales en particulier, ainsi que du coût pour les finances publiques, le relèvement du nombre plafonné d'élèves par classe est bienvenu.

De plus, dans certaines disciplines, la pertinence de la politique de dédoublement n'est pas complètement évidente, comme par exemple en sport. Il pourrait être utile de ne pas appliquer strictement la politique de dédoublement des classes pour certaines disciplines bien particulières.

Recommandation : revoir les effectifs des classes dédoublées en grande section, CP et CE1, en vue de passer le nombre maximum d'élèves de 12 à 15 élèves par classe (ministère de l'éducation nationale).

3. Une prise en charge pédagogique des élèves à améliorer

L'une des clés de l'amélioration de l'efficience de la politique de l'éducation prioritaire est le renforcement de la prise en charge pédagogique des élèves de l'éducation prioritaire. Ainsi, en 2014, un référentiel commun aux enseignants permet de fixer un cadre et des repères communs en termes de pratiques pédagogiques. Toutefois, ce référentiel n'a plus été mis à jour depuis sa création, et souffre ainsi selon la Cour d'un « manque d'opérationnalité directe ». Il est dommageable que les enseignants ne bénéficient pas de l'ensemble des outils pédagogiques dont ils ont besoin.

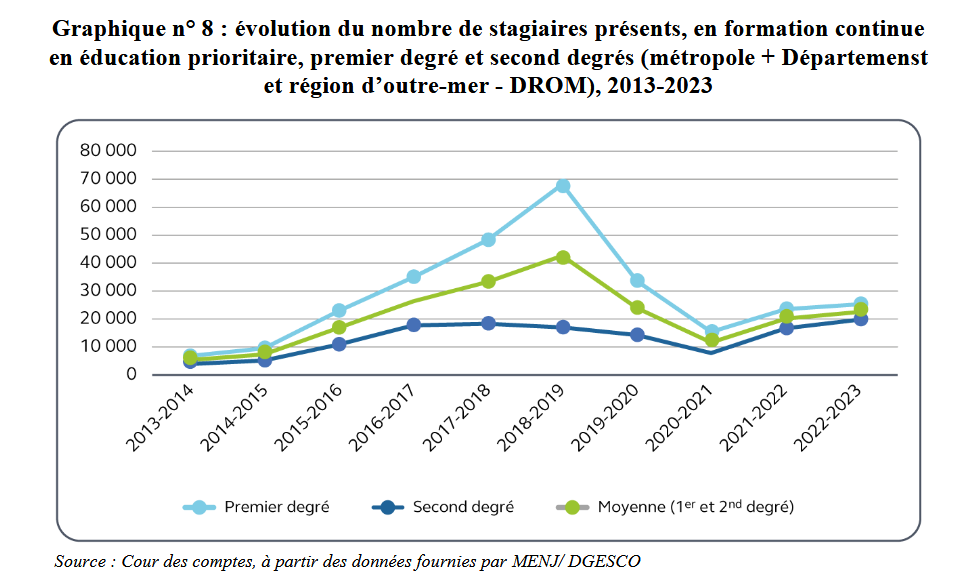

De même, si le nombre global de formations dans l'éducation prioritaire a augmenté depuis 2014, cette augmentation ralentit sensiblement depuis 2021. Une forme de lassitude des équipes peut être constatée, impliquant la nécessité de renouveler les programmes de formation pour relancer la dynamique.

Évolution du nombre de stagiaires

présents en formation continue

en éducation prioritaire dans

le premier et le second degré entre 2013 et 2023

Source : Cour des comptes

Par ailleurs, l'importance du rôle du chef d'établissement est à souligner, en termes d'amélioration de la qualité de la prise en charge pédagogique des élèves. Celui-ci a une fonction de mobilisation des équipes pédagogiques particulièrement importante pour permettre les innovations pédagogiques contribuant à la réussite des élèves. Pourtant, comme le relève la Cour des comptes, ce rôle a été très peu évalué.

* 8 Les dépenses en faveur de la jeunesse, Inspection générale des finances, avril 2024.