LISTE DES RECOMMANDATIONS

Recommandation n°1 : Simplifier la lecture et accroître la cohérence du financement des organismes de protection sociale pour renforcer l'adhésion au système par répartition (Direction de la sécurité sociale et Direction de la législation fiscale).

Recommandation n°2 : Réabonder le Fonds de réserve des retraites en lui redonnant sa mission originelle d'amortisseur des chocs démographiques et économiques (Gouvernement).

Recommandation n°3 : Encourager par tous moyens une politique de soutien à la natalité pour favoriser, à long terme, un redressement du rapport démographique entre les actifs et les retraités (Gouvernement).

Recommandation n°4 : Développer l'investissement dans les compétences des seniors et dans la formation à partir de 50 ans, pour maintenir l'employabilité des salariés les plus âgés (Direction générale du travail et Direction générale de l'administration et de la fonction publique).

Recommandation n°5 : Encourager le développement d'une culture du travail des seniors, par la création d'emplois adaptés, notamment à temps partiel, qui répondent aux motivations de cette population (Gouvernement).

I. L'ANALYSE DU TAUX D'EMPLOI DES SENIORS FAIT RESSORTIR UNE SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE QUI PÉNALISE L'ÉQUILIBRE FINANCIER DU SYSTÈME DE RETRAITE

A. LE NIVEAU DU TAUX D'EMPLOI DES SENIORS A UNE INCIDENCE DÉTERMINANTE SUR LE SYSTÈME DE RETRAITE ET SON ÉQUILIBRE

1. Les variations du taux d'emploi ont des effets puissants sur l'économie et sur les finances publiques

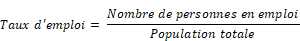

Le taux d'emploi correspond au rapport entre le nombre de personnes en emploi et la population totale. Comme l'indique l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), il peut être calculé pour une sous-catégorie de la population donnée comme par exemple une tranche d'âge, les habitants d'une région, ou encore les titulaires d'un certain type de diplôme.

Cette notion permet d'évaluer, pour une économie donnée, sa capacité à mettre à contribution sa main d'oeuvre au service de la production de richesses. Plus encore que le taux de chômage, il permet de mesurer l'état d'engagement et de participation de la population dans l'activité productive.

En effet, le taux de chômage5(*) mesure le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre de personnes actives - c'est-à-dire soit en emploi soit au chômage. Le taux d'emploi, en revanche, prend pour dénominateur la population totale, ce qui permet d'avoir une vision plus englobante de la mobilisation de la main d'oeuvre en vue de la production de richesse.

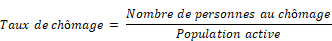

Il apparaît que le maintien du taux d'emploi à un niveau élevé est bénéfique pour l'économie car il participe à accroître la croissance du produit intérieur brut (PIB). En effet, de façon arithmétique, l'accroissement du nombre de personnes en emploi a pour effet d'accroître l'activité économique, ce qui entraîne une augmentation de la valeur des cotisations sociales des impôts dont est bénéficiaire l'État. Ceci permet, en fin de comptes, de favoriser le financement des services publics et la protection sociale.

Schéma simplifié des implications d'une hausse du taux d'emploi

Source : commission des finances

Il apparaît ainsi que, pour des économies comparables, un taux d'emploi plus élevé a pour incidence une plus grande création de richesse qui bénéficie autant aux entreprises et aux ménages qu'aux administrations publiques. Le fonctionnement d'un système de protection sociale de qualité et doté de moyens suffisants dépend par conséquent, pour une partie, de la capacité de l'État à favoriser un taux d'emploi élevé.

2. La dépendance du système de retraite français à la croissance plaide pour encourager un taux d'emploi des seniors élevé

Plusieurs travaux l'ont déjà démontré, le système de retraite français est actuellement fortement lié aux hypothèses de croissance à moyen terme.

En effet, dès 2013, le rapport de la Commission pour l'avenir des retraites6(*) montre comment la foi en la croissance économique qui a irrigué la pensée des décideurs au cours des « Trente Glorieuses » a accru la vulnérabilité du système de retraite à la capacité de l'économie française à accroître la richesse qu'elle produit.

Le rapport montre bien que l'amélioration des règles de calcul des pensions du régime général et des régimes de base des non-salariés à partir des années 1970, poursuivie jusqu'au début des années 1990 dans les régimes complémentaires, a eu lieu en se fondant sur l'idée que la croissance permettrait de faire face aux dépenses nouvelles. Ce mouvement de hausse des droits à la retraite, s'il avait anticipé la problématique de l'arrivée en retraite de la génération du baby-boom, avait certainement minimisé l'incidence qu'aurait l'allongement conséquent de l'espérance de vie.

Évolution de l'espérance de vie en

France à la naissance

et à 65 ans par sexe

Source : commission des finances, données INSEE

Aujourd'hui, le haut niveau de prestations de retraites à verser et l'indexation des pensions sur l'inflation7(*) - et non pas sur l'évolution des salaires - rendent le système particulièrement sensible à la croissance, comme le montre précisément une note plus récente de France Stratégie8(*). Cette particularité française renforce l'exposition de l'équilibre du solde des retraite à la hausse de la production. Il s'ajoute au lien ontologique qui existe entre les hypothèses de croissance qui ont un impact sur l'équilibre prévisionnel du système de retraite dans tous les pays européens : le niveau des recettes est fortement lié à l'évolution de la masse salariale et donc de la richesse nationale.

La hausse du taux d'emploi permettant d'élever la production, il convient dès lors de l'encourager.

En France, en particulier, deux tranches d'âges se distinguent par des taux d'emploi particulièrement réduits : les jeunes et les seniors.

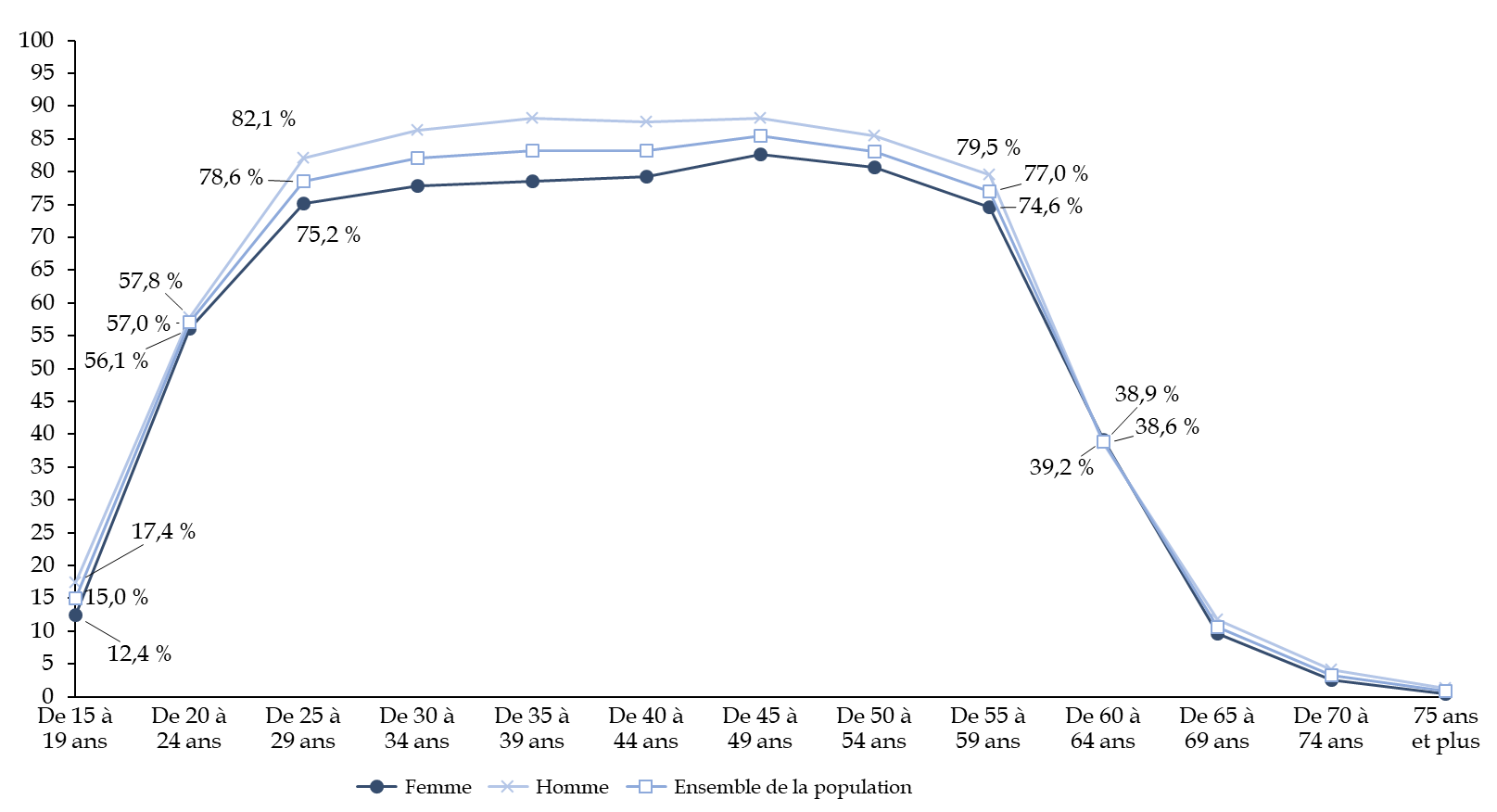

Taux d'emploi en France par tranche d'âge quinquennale en 2023

Source : commission des finances, données INSEE

On constate une stabilité du taux d'emploi entre 25 et 59 ans, qui se maintient autour de 78 % sur l'ensemble de la population. Les gains potentiels de mise en emploi des personnes sont plus réduits à ces âges.

Avant 25 ans, l'allongement de la durée d'étude ainsi que les difficultés des jeunes à s'intégrer dans le marché du travail peuvent expliquer le faible taux d'emploi. Il est notable qu'entre 20 et 24 ans, le delta entre les taux d'emploi des hommes - 57,8 % - et des femmes - 56,1 % - atteint un point bas : la moindre participation des femmes au marché du travail, en lien notamment avec l'effet de la maternité, se dessine plus tardivement.

Cependant, le constat le plus évident est l'effondrement du taux d'emploi des personnes entre 55 et 64 ans, qui passe pour l'ensemble de la population de 77 % à 38,6 %, soit une baisse de 38,4 points. Cette baisse massive et soudaine a plusieurs origines :

- d'abord, le départ en retraite des personnes qui atteignent l'âge légal ;

- ensuite, le développement de la catégorie des personnes ni en emploi ni en retraite (NER). Cette catégorie regroupe les seniors au chômage, ceux qui sont inactifs pour des raisons de santé ou de handicap ainsi que les personnes qui pourraient travailler mais ne cherchent pas à le faire, pour diverses raisons.

D'après l'INSEE9(*), en France, le nombre de NER qui ne sont ni au chômage ni sortis du marché du travail pour des raisons de santé s'élève, entre 60 et 64 ans, à environ 323 000 personnes. Il s'agit, par conséquent, d'autant de personnes en bonne santé qui pourraient rester au travail et permettraient ainsi d'accroître le taux d'emploi en France.

Si l'on compare la France avec ses partenaires européens, le décrochage du taux d'emploi des seniors, entre 55 et 64 ans, est encore plus visible.

Dans la mesure où le maintien en emploi de personnes dans cette tranche d'âge est porté par la réforme de 2023, notamment grâce à l'élargissement de la retraite progressive aux fonctionnaires, au corps enseignant, aux agents des régimes spéciaux et aux professions libérales, il convient de saluer la prise en compte de cette problématique par le gouvernement. Néanmoins, la hausse du taux d'emploi des seniors peut encore être recherchée et les personnes mobilisables sont suffisamment nombreuses pour avoir un effet potentiel important.

Les travaux de la rapporteure spéciale cherchent ainsi à mesurer l'effet que pourrait avoir sur le solde du système de retraite l'accroissement du taux d'emploi des seniors.

* 5 Au sens du Bureau international du travail (BIT), une personne est au chômage si elle remplit simultanément trois critères : être sans emploi au cours d'une semaine donnée ; avoir effectué, au cours des quatre semaines précédentes, au moins une démarche active de recherche d'emploi et être disponible pour travailler dans les deux semaines à venir.

* 6 Yannick Moreau et al., Nos retraites demain : équilibre financier et justice - Rapport de la Commission pour l'avenir des retraites, juin 2013.

* 7 Article L161-25 du code de la sécurité sociale.

* 8 France Stratégie, Comment réduire la sensibilité du système de retraites à la croissance?, janvier 2017.

* 9 Ce chiffrage est issu de l'enquête Emploi pour 2023. Si l'échantillon est d'envergure, puisque près de 100 000 personnes répondent à l'enquête chaque trimestre, il convient de le considérer avec précaution car il s'agit d'une extrapolation à partir des réponses recueillies.