III. UNE CONJUGAISON D'ÉLÉMENTS HANDICAPANT LE FABRIQUÉ EN FRANCE

Une réglementation européenne qui considère l'indication de l'origine comme une « mesure d'effet équivalent » à une « restriction quantitative à l'importation ». Pourtant, l'information sur la provenance d'un produit n'est pas un obstacle mais une condition de la concurrence pour le consommateur.

Une désindustrialisation massive qui empêche une offre adéquate. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB est de 11 % au plus. L'offre de produits français s'est donc rétrécie à proportion de la désindustrialisation et des délocalisations.

De nouveaux comportements de consommation. Les jeunes générations sont moins attachées à l'origine des produits qu'ils achètent. En matière de luxe, le « dupe » est même une contrefaçon recherchée, très populaire chez les jeunes, dont le pouvoir d'achat est plus faible.

La révolution du e-commerce (8,4 milliards d'euros en 2005 de chiffre d'affaires mais 175 milliards en 2025) a élargi la brèche du « francolavage » avec un flux ininterrompu de contrefaçons proposées sur les réseaux sociaux et places de marchés. Ce « tsunami » de produits à bas coûts se traduit par 1,5 milliard de colis livrés en France, dont 800 millions sont des articles de moins de 150 euros, exemptés de droit de douane et bénéficiant d'un tarif postal préférentiel. En effet, la Chine, deuxième puissance économique mondiale, est toujours considérée comme un pays en développement par l'Union postale universelle...

La lutte contre la contrefaçon doit être modernisée et renforcée. La France est le pays dont les entreprises sont les plus touchées par la contrefaçon, après les États-Unis, et devant l'Italie. En 2024, 21,5 millions de produits contrefaits ont été saisis, soit quatre fois plus en cinq ans. Réseaux sociaux et places de marché proposent un flux ininterrompu de contrefaçons. Les contrefaçons chinoises représentent 85 % des saisies mondiales en ligne et 51 % des saisies de ventes mondiales hors ligne. La contrefaçon s'est globalisée, industrialisée et criminalisée à grande échelle. Notre droit peine à s'adapter à des acteurs plus agiles et plus puissants...

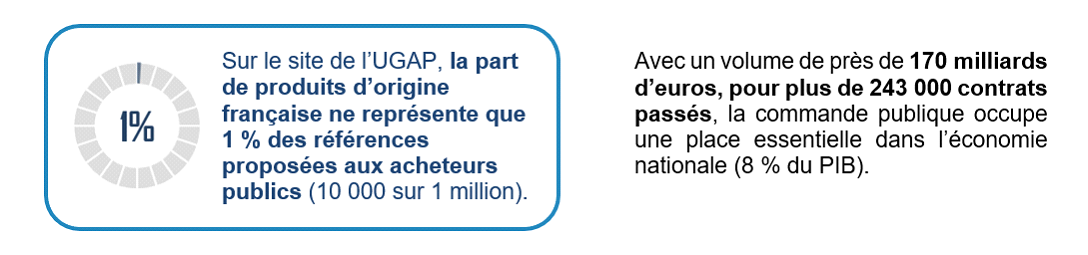

IV. UNE COMMANDE PUBLIQUE QUI NE PROMEUT PAS SUFFISAMMENT LE FABRIQUÉ EN FRANCE

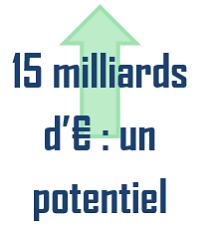

Le fabriqué en France est le « trou noir » de la commande publique. Le potentiel supplémentaire des achats de produits fabriqués en France est estimé à 15 milliards d'euros, soit près d'un cinquième du déficit commercial de 2024. Si 25 % des marchés publics étaient réservés aux produits français, cela représenterait 50 milliards d'euros par an d'achats français.

L'achat local est toutefois indirectement favorisé grâce à la prise en considération des caractéristiques environnementales des offres et la promotion des achats auprès des PME.

Les handicaps de l'achat français dans la commande publique sont nombreux :

· La préférence locale n'est pas admise par l'Union européenne ;

· La mesure de la part importée dans notre commande publique est totalement déficiente ;

· La commande publique est éclatée entre 60 centrales d'achats publics (dont la plus importante est l'UGAP avec un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros) et 135 000 pouvoirs adjudicateurs (30 000 en Allemagne, 3 500 en Italie) ;

· La France pénalise le délit de favoritisme applicable à l'ensemble de la commande publique, conduisant les acheteurs publics à une lecture excessivement prudente des règles ;

· La moitié des marchés publics en volume est passée sous le seuil de mise en concurrence de 40 000 euros HT. Dans ce cas, l'acheteur public est libre : il peut se fournir sur les plateformes du e-commerce sans se préoccuper d'acheter français ;

· Le point faible de la commande publique est l'inexistence des contrôles des engagements des attributaires de marchés publics, notamment en matière environnementale et sociale au niveau national.