III. UNE STRATÉGIE À DÉPLOYER TOUT AU LONG DE LA VIE DU PRODUIT, DE LA CONCEPTION DU PRODUIT AU TRAITEMENT DU DÉCHET

A. UN ENJEU À INTÉGRER DÈS LA CONCEPTION ET LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT

Les rapporteurs ont pu constater au cours de leurs auditions la nécessité de placer le plus en amont possible la réflexion relative à l'économie circulaire. Dès le stade de la conception puis de la mise en marché du produit, il apparaît ainsi nécessaire d'interroger nos modes de consommation et d'assurer que chaque producteur soit pleinement responsable de ses produits.

1. Harmoniser dans le marché intérieur les modulations fondées sur des critères d'écoconception

L'économie circulaire doit être intégrée dès la conception du produit, qui doit respecter les règles d'écoconception, afin d'être facilement réparable et recyclable.

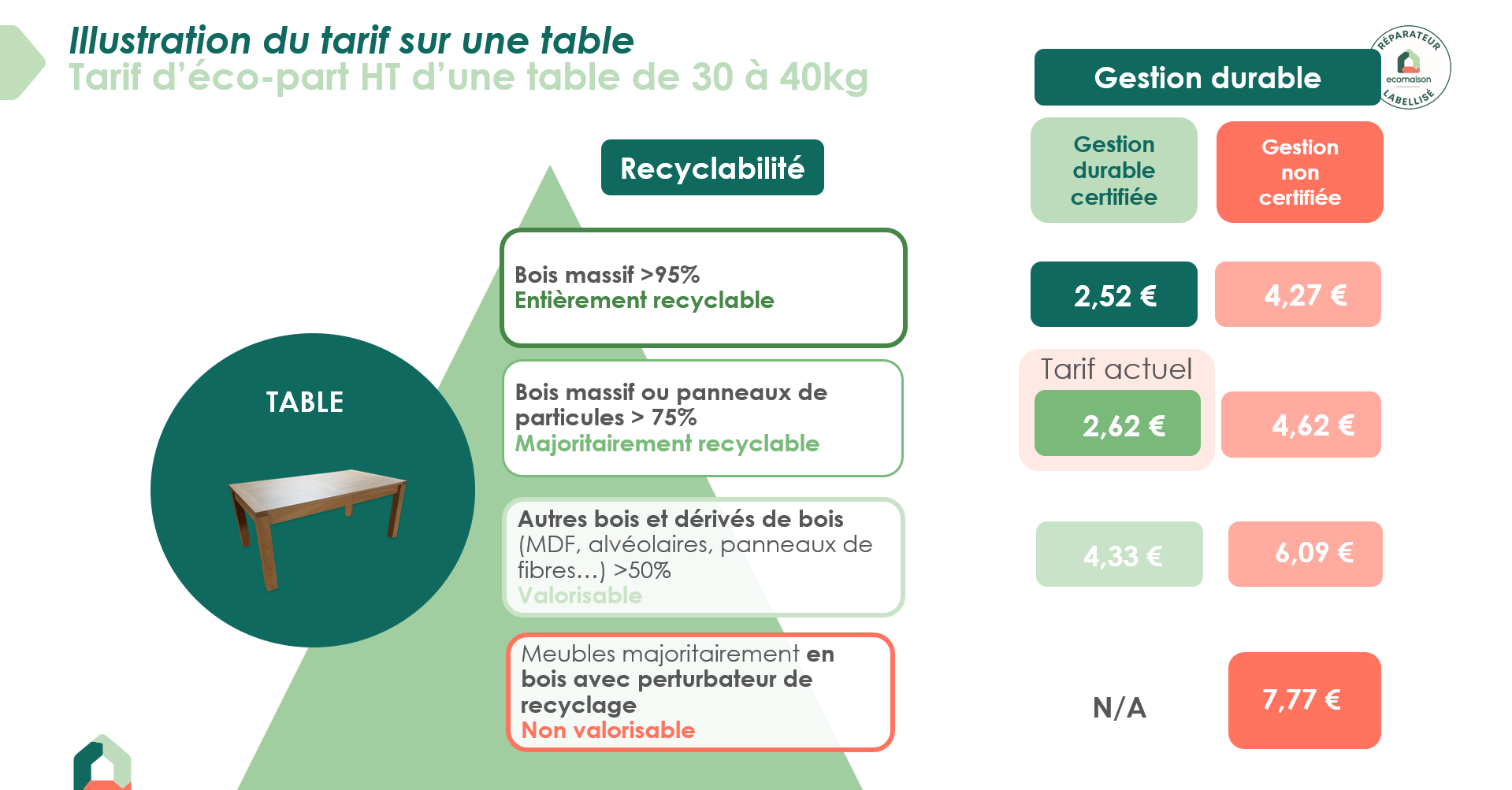

La modulation des écocontributions avec un système de bonus-malus, rendue plus incitative par l'article 62 de la loi Agec de 2020, apparaît être l'instrument le plus approprié pour inciter à l'écoconception des produits.

La filière REP DEA constitue à ce titre un bon exemple : comme le relève L'Ameublement français, l'écomodulation dans la filière en fonction de la présence de perturbateurs de recyclage dans le produit permet de faire varier l'écocontribution du simple au double, voire même au triple85(*).

Exemple de modulation des écocontributions dans la filière REP DEA

Source : Ecomaison

Plusieurs acteurs, dont la FIEEC, ont insisté sur la nécessité d'assurer une harmonisation européenne des modulations d'écocontributions : les entreprises ne conçoivent pas en effet leurs produits pour le seul marché français. L'acte européen pour l'économie circulaire, prévu pour 2026, pourrait permettre de poursuivre cette harmonisation des modulations dans l'ensemble du marché intérieur.

Dans la filière REP DEEE, la création d'un indice de durabilité apparaît particulièrement bienvenue, comme l'appelle de ses voeux l'association Halte à l'obsolescence programmée (HOP). Il est souhaitable également de prévoir une définition européenne de cet indice de durabilité, auquel pourrait opportunément être adossée une modulation des écocontributions.

2. Lutter contre la surconsommation, en régulant les pratiques les plus agressives

Les rapporteurs insistent sur un aspect de l'économie circulaire insuffisamment pris en compte de l'économie circulaire : pour lutter contre la production de déchets et réduire la consommation de matières, le premier axe doit être de lutter contre la surconsommation, en consommant moins, mais mieux. Une action ciblée mériterait d'être engagée sur deux leviers : le rôle de la publicité dans la consommation et la responsabilité du consommateur dans son geste d'achat.

a) Responsabiliser le consommateur, en lui permettant d'effectuer ses choix de manière éclairée

L'article 2 de la loi « Climat et résilience » de 202186(*) a commencé à tracer une voie dans ce sens en prévoyant un affichage environnemental afin d'informer le consommateur sur les impacts environnementaux de certains biens et services et certaines catégories de biens et services ainsi que sur le respect de critères sociaux. À cette fin, elle a mis en place des expérimentations d'une durée maximale de cinq ans pour « évaluer les différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d'affichage » et construire ainsi des dispositifs fonctionnels et pertinents. Le même article 2 prévoit, à l'article L. 541-9-12 du code de l'environnement, que cet affichage est rendu obligatoire pour des catégories de biens et de services fixées par décret. L'application de cette obligation reste encore, près de quatre ans après son entrée en vigueur, balbutiante.

Les rapporteurs appellent à généraliser cet affichage environnemental et à le rendre obligatoire au plus vite, pour permettre au consommateur d'effectuer ses choix de manière éclairée.

b) Faire pleinement contribuer la publicité, en application du principe « pollueur-payeur »

Le rôle de la publicité dans la surconsommation doit également aujourd'hui être interrogé.

La loi Agec de 2020 avait prévu des mesures de restriction de la publicité. En particulier, l'article 12 visait à lutter contre la surconsommation en interdisant, dans une publicité, de donner l'impression, par des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des soldes. La loi Climat et résilience de 2021 a ensuite renforcé cette réglementation, en prévoyant notamment à son article 7 l'interdiction de la publicité pour certains produits87(*).

Une régulation spécifique des pratiques commerciales les plus agressives est aujourd'hui incontournable. La proposition de loi relative à l'impact environnemental de l'industrie textile précitée a été précurseur, en créant une pénalité sur les écocontributions pour les produits qui cible certaines pratiques commerciales : la modulation dépend du coefficient de durabilité, qui mesure l'incitation à surconsommer en prenant en compte la largeur de gamme, l'incitation à réparer et la transparence sur l'origine du produit.

La généralisation de la prise en compte de l'agressivité des pratiques commerciales qui incitent à surconsommer dans la modulation des écocontributions est souhaitable, pour renforcer la sobriété des modes de consommation.

Les rapporteurs insistent également sur le rôle de l'État dans le lancement de campagnes de communication incitant à plus de sobriété, ce d'autant plus que, comme l'a souligné auprès des rapporteurs l'association Les Amis de la Terre, les producteurs, qui contrôlent les éco-organismes, ont un intérêt économique objectif à augmenter les quantités produites. Ils ont par ailleurs pu constater, au cours d'un déplacement dans un syndicat de traitement de déchets ménagers dans le Bas-Rhin, que les collectivités territoriales jouent elles aussi un rôle majeur dans cette incitation à la sobriété, en dehors de toute obligation légale.

Les rapporteurs considèrent qu'une contribution de la publicité à la prévention et au traitement des déchets est souhaitable, au-delà des interdictions sectorielles et des obligations d'information prévues par les lois Agec puis Climat et résilience. Une modulation des écocontributions en fonction de l'intensité publicitaire, c'est-à-dire de la part du budget de l'entreprise dédiée à la publicité, est ainsi souhaitable. À terme, les rapporteurs souhaitent que soit envisagée une écocontribution financée directement par les publicitaires, pour internaliser l'impact de la publicité sur la surconsommation.

Proposition n° 8 : Lutter contre la surconsommation en régulant les pratiques commerciales agressives et en envisageant une modulation de l'écocontribution selon l'intensité publicitaire des produits voire, à terme, une écocontribution financée directement par les publicitaires.

3. Réaffirmer l'universalité du principe « pollueur-payeur »

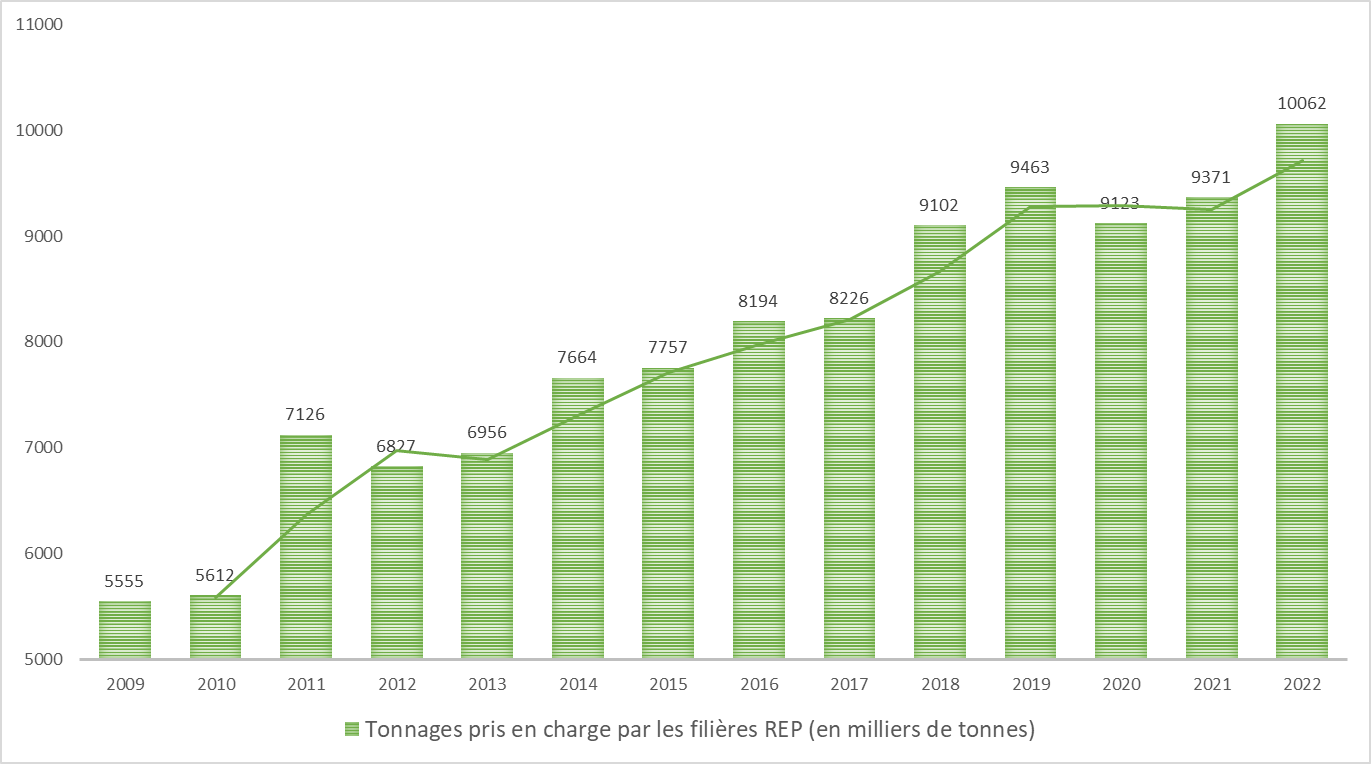

Le tonnage de déchets effectivement pris en charge par les filières REP a progressivement augmenté depuis le début des années 2000, passant de 5 555 tonnes en 2009 à 10 0062 tonnes en 202288(*).

Évolution des tonnages pris en charge par les filières REP

Source : à partir des données de la DGPR

La loi Agec de 2020, en créant dix nouvelles filières REP, a fortement augmenté le gisement de déchets couverts89(*), qui passera de 16,4 millions en 2022 à 68,2 millions de tonnes lorsque les deux dernières filières REP prévues par la loi Agec seront pleinement opérationnelles90(*), selon le rapport interinspections précité. Au total, 22 % du gisement total de déchets en France (310 millions de tonnes) sera ainsi soumis à la REP, contre 5 % en 2022.

Une grande majorité des déchets produits restent toutefois exclus du principe de REP. Pour garantir l'universalité du principe « pollueur-payeur » chaque producteur doit contribuer. Ce d'autant plus qu'en l'absence de filière REP, le traitement des déchets ménagers est pris en charge par le service public de gestion des déchets (SPGD) des collectivités territoriales et de leurs groupements c'est-à-dire, in fine, par le contribuable.

L'application du régime des filières REP ne semble toutefois pas la solution universelle pour faire contribuer le producteur. Les difficultés propres au démarrage de la filière REP PMCB tendent à confirmer l'idée que le système, s'il fonctionne très bien dans certains secteurs, n'est pas transposable à toutes les filières.

L'association de collectivités territoriales Amorce entendue a proposé la création d'une taxe « balai », qui pourrait concerner l'ensemble des produits non soumis à la REP : il s'agirait d'une composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui serait due par tout metteur en marché d'un produit ne bénéficiant d'aucune filière de recyclage et n'entrant dans aucune filière de REP. Cette TGAP « amont », pourrait être affectée ou bien directement au service public de gestion des déchets ou bien à l'Ademe qui l'utiliserait via le fonds économie circulaire pour soutenir la transition vers l'économie circulaire.

Les rapporteurs appellent à envisager la création d'une telle taxe, qui permettrait d'assurer la pleine application du principe « pollueur-payeur ».

Plusieurs éco-organismes ont souligné la possibilité théorique de verser des primes supérieures au montant total de l'écocontribution depuis la loi Agec de 2020, ce qui conduirait l'éco-organisme à financer les producteurs. Les rapporteurs considèrent qu'il convient, pour garantir la pleine application du principe « pollueur-payeur », de rendre impossible cette inversion de l'écocontribution étant donné que le traitement des déchets, même pour les produits conçus dans les meilleures conditions, présente un coût que le producteur doit assumer.

Proposition n° 5 : Réaffirmer l'universalité du principe « pollueur-payeur ».

Pour garantir une contribution équitable de l'ensemble des metteurs en marché :

- instaurer une TGAP « amont » applicable aux produits en dehors du périmètre des filières REP, afin d'assurer une couverture complète des flux mis sur le marché ;

- encadrer les mécanismes de modulation des écocontributions, en prévoyant explicitement que le montant des primes perçues par les producteurs ne peut excéder celui des contributions versées, afin de préserver l'équilibre financier du système et d'éviter tout effet d'aubaine.

* 85 Source : réponse de L'Ameublement français au questionnaire des rapporteurs.

* 86 Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

* 87 Les énergies fossiles et l'achat des voitures particulières neuves dites « SUV ».

* 88 Source : réponse de la DGPR au questionnaire des rapporteurs.

* 89 Le gisement de déchets couverts par la filière REP, qui recouvre l'ensemble des déchets pouvant être éventuellement pris en charge par la filière REP, est différent du tonnage effectivement traité par la filière REP.

* 90 Il s'agit de la filière REP Emballages industriels et commerciaux (EIC) en cours de déploiement et de la filière REP Gommes à mâcher.