B. UNE INSÉCURITÉ JURIDIQUE PERSISTANTE DANS LA MISE EN oeUVRE DE LA COMPÉTENCE GEMAPI

1. Les élus locaux doivent assumer de lourdes responsabilités mais subissent le manque de moyens et une forte incertitude juridique

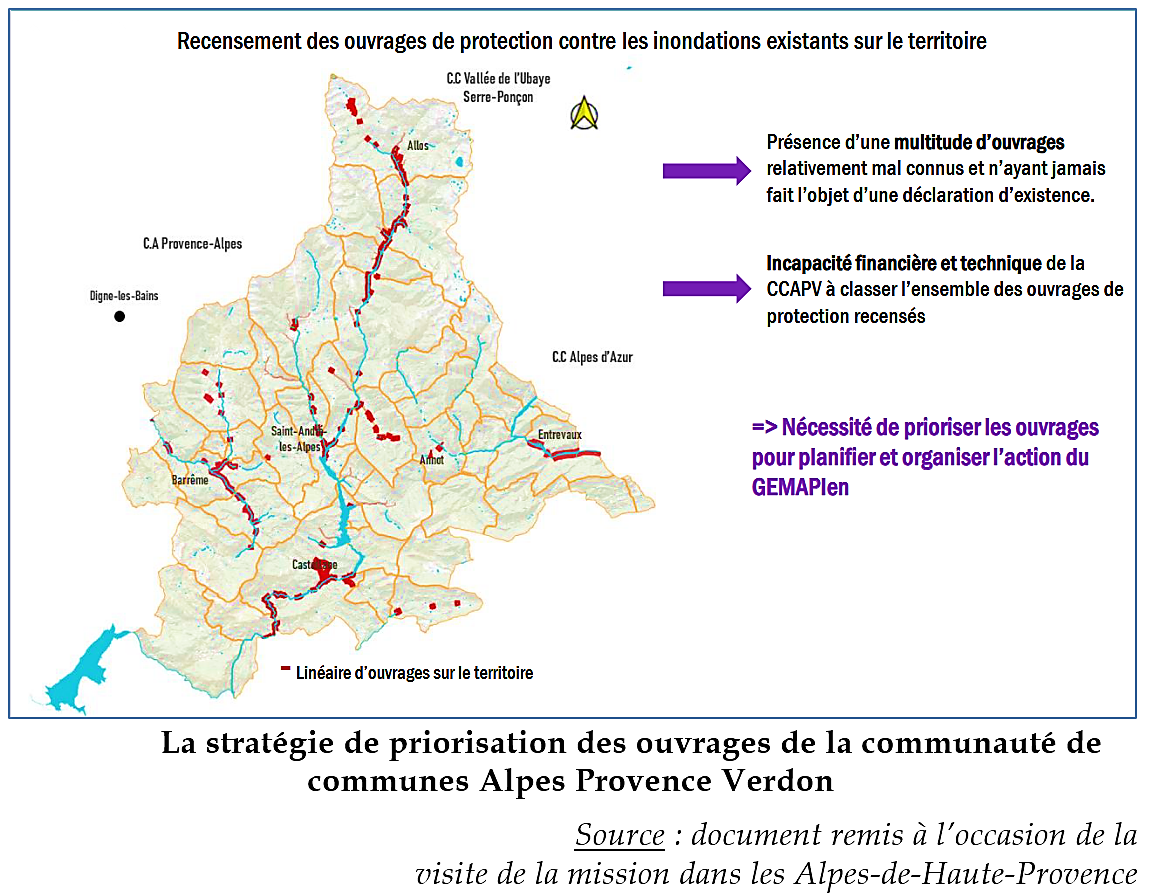

L'article L. 566-12-1 du code de l'environnement pose le principe de la mise à disposition à titre gratuit aux communes et EPCI compétents en matière de GEMAPI des ouvrages de protection non domaniaux46(*) construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et submersions, et achevés avant le 28 janvier 2014. Cette mise à disposition, effectuée de plein droit, l'a été trop souvent sans analyse suffisante de l'état des ouvrages. Or, les EPCI sont tenus d'assumer l'ensemble des obligations afférentes à la qualité de propriétaire (entretien, surveillance, remise à niveau, voire reconstruction en cas de ruine47(*)).

À l'occasion du déplacement de la mission en Gironde, les représentants de la communauté de communes de Montesquieu (CCM) ont exprimé leur désarroi en raison du transfert « de force » de 20 kilomètres de digues non domaniales. Ce transfert, formalisé par un arrêté préfectoral du 28 juillet 2016, concerne des ouvrages situés en grande partie sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés. Les digues ont été récupérées « en très mauvais état avec toutes les conséquences à en assumer les désordres », ce qui conduit la CCM à devoir assumer seule, depuis 2020, d'importants travaux de remise en état, alors que l'intercommunalité attend encore la validation de son PAPI (qui lui permettrait de bénéficier de subventions). La charge financière pesant sur la CCM est de l'ordre d'un million d'euros chaque année. Le coût de la réhabilitation complète du système d'endiguement est estimé entre 10 et 15 millions d'euros48(*), tandis que les opérations courantes d'entretien des digues - notamment le débroussaillage, le désenvasement régulier des ouvrages et diverses actions de maintenance - engendrent un coût annuel avoisinant 250 000 euros.

Malgré les difficultés auxquelles elles font face, les autorités gémapiennes se conforment très largement à leurs obligations réglementaires : selon la DGCL, la totalité des périmètres des systèmes d'endiguement de classe A49(*) a été portée à la connaissance de l'État, ainsi que deux tiers des systèmes d'endiguement de classe B50(*).

Pour les systèmes de classe C51(*), des dérogations ont pu être accordées par les services de l'État pour permettre aux autorités gémapiennes de régulariser leurs ouvrages tout en poursuivant leur gestion dans un cadre transitoire. Il n'en reste pas moins qu'en l'absence d'une estimation consolidée des besoins de mise en conformité, les EPCI doivent parfois se résoudre à neutraliser certains ouvrages52(*).

Dans ce contexte, l'ampleur des responsabilités associées à la compétence GEMAPI ne manque pas d'interroger. La responsabilité du gestionnaire ne peut en effet être exclue que pour autant qu'il justifie d'avoir satisfait à ses obligations53(*), notamment de demande d'autorisation des systèmes d'endiguement54(*). Un arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la Cour administrative d'appel de Lyon a suscité les inquiétudes des élus locaux.

À rebours de la jurisprudence qui tendait à limiter la responsabilité des collectivités au périmètre strict de leurs compétences ou à la matérialité de leurs interventions, la Cour administrative a retenu la responsabilité solidaire d'une commune et de son intercommunalité pour des dommages liés à un cours d'eau aménagé, indépendamment de la fonctionnalité des ouvrages canalisant ce cours d'eau. Cette décision, si elle est susceptible d'appel, illustre le risque d'une lecture extensive de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, conduisant à faire peser sur les collectivités des obligations qui ne relèvent pas clairement de la compétence GEMAPI, et à étendre leur responsabilité au-delà des cas où elles disposent réellement des moyens d'agir.

2. Renforcer les outils juridiques des autorités gémapiennes et surmonter les blocages liés à l'insuffisante articulation entre les pouvoirs de police

L'article L.566-12-2 du code de l'environnement prévoit certes la possibilité d'instituer des servitudes d'utilité publique (SUP) sur les terrains nécessaires à l'implantation, à l'accès ou au fonctionnement d'ouvrages construits ou aménagés pour prévenir les inondations ou submersions, qui visent à faciliter l'intervention des entités gémapiennes sur les ouvrages de protection contre les inondations, à des fins de travaux ou de simples entretiens55(*).

Les gestionnaires regrettent toutefois le décalage entre la charge réelle d'intervention et les outils juridiques mis à disposition et, en particulier, « l'absence de servitudes sur les nouveaux ouvrages »56(*), lors de la phase de conception ou d'étude. Lorsqu'un ouvrage est en projet ou en cours d'aménagement, il est souvent difficile pour la collectivité ou le maître d'ouvrage d'intervenir sur les terrains, en l'absence de servitudes déjà instituées. Cette situation peut ralentir, voire bloquer, les opérations en matière de GEMAPI : par exemple, lorsqu'un syndicat mixte intercommunal prévoit la construction d'un nouveau système d'endiguement pour protéger une zone à risques, dans le cadre d'un PAPI validé, il doit accéder à plusieurs parcelles privées avant de pouvoir démarrer les travaux ou les études de danger. Sans existence légale de l'ouvrage, toutefois, il ne peut pas imposer de servitudes ; en l'absence d'accord amiable avec les propriétaires, le projet peut alors être retardé. Une autre source de blocage trouve sa source dans la dissociation entre le détenteur du pouvoir de police - à savoir la commune, en application des articles L. 2212-1 et suivants du CGCT - et le porteur de projet, en général un EPCI ou un syndicat mixte.

La mission précitée57(*) de l'IGEDD et du CGAAER préconisait une modification de l'article L. 215-8 du code de l'environnement afin de clarifier l'existence, sans besoin de mener une procédure particulière dans le cadre d'une déclaration d'intérêt général (DIG), d'une servitude pérenne pour les travaux d'entretien de cours d'eau menés par les collectivités chargées de la GEMAPI. La procédure de DIG apparaît souvent disproportionnée pour des opérations courantes d'entretien ou des actions de restauration écologique à l'impact réduit - à l'instar de l'effacement d'embâcles - qui peuvent relever de l'urgence ou d'une démarche écologique régulière inscrite dans une programmation pluriannuelle58(*).

Sur ce point, pour faciliter les interventions des autorités gémapiennes en substitution des propriétaires riverains pour l'entretien régulier des cours d'eau, vos rapporteurs appellent à l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de la proposition de loi « Roux-Rapin », adoptée par le Sénat, et dont l'article 1er répondait à cet objectif.

|

Recommandation n° 2 : Assurer une meilleure coordination entre les « gémapiens » et les autorités détentrices des pouvoirs de police afférents · Faciliter les interventions des autorités gémapiennes en substitution des propriétaires riverains pour l'entretien régulier des cours d'eau · Permettre aux autorités gémapiennes d'accéder aux emprises des ouvrages, y compris lors des phases d'études préalables, en amont des travaux · Simplifier la procédure de déclaration d'intérêt général (DIG) pour les interventions relevant de l'entretien courant des ouvrages hydrauliques ou de la restauration écologique. |

3. Les difficultés d'assurance des ouvrages de prévention des inondations

Vos rapporteurs ont constaté les difficultés croissantes auxquelles se heurtent les autorités gémapiennes pour souscrire des contrats d'assurance adaptés59(*). Le désengagement des compagnies d'assurance de la prise en charge des inondations s'est confirmé en divers endroits, alors que les risques d'engagement de la responsabilité des collectivités se sont parallèlement renforcés (cf. supra, I/. B/.1), celle-ci pouvant être engagée à raison d'un défaut d'entretien ou du mauvais fonctionnement d'un ouvrage public.

Au cours des auditions, plusieurs élus ont exprimé de vives inquiétudes quant à la difficulté, voire l'impossibilité, pour les autorités gémapiennes d'obtenir une couverture d'assurance en responsabilité civile pour les ouvrages de protection contre les inondations. En application du principe général de responsabilité sans faute, la jurisprudence administrative considère qu'une collectivité peut être tenue pour responsable à raison d'un défaut d'entretien ou du mauvais fonctionnement d'un ouvrage public, dès lors que celui-ci a contribué à la réalisation du dommage. En l'absence de couverture assurantielle adéquate, les autorités gémapiennes se retrouvent donc exposées à des risques financiers considérables. Faute d'offres acceptables, les collectivités sont parfois contraintes de lancer des appels d'offres, qui restent infructueux, ou d'accepter des contrats à des tarifs très élevés et avec des franchises ou exclusions importantes. Cette situation constitue un frein supplémentaire à l'exercice serein de la compétence GEMAPI.

Les assureurs sont souvent réticents à proposer une couverture assurantielle lorsque les ouvrages transférés n'ont pas fait l'objet d'un diagnostic préalable suffisant ou d'une étude de danger à jour. Les assureurs tendent à exclure ou fortement majorer les polices portant sur des ouvrages jugés « non conformes » ou trop vétustes. Les autorités gémapiennes se trouvent dans une impasse lorsqu'elles doivent gérer des équipements dont la gestion leur a été transférée, mais dont l'état se révèle préoccupant, sans pouvoir les assurer ni obtenir les ressources pour les réhabiliter.

Le Gouvernement a annoncé, en avril 2025, lors du « Roquelaure de l'assurabilité des territoires », la création d'une cellule d'accompagnement ad hoc (dite « Collectiv'Assur ») dont la mission consistera à accompagner les collectivités dans la recherche de solutions assurantielles adaptées à leurs contraintes et à établir un dialogue entre acteurs publics et assureurs. L'installation de cette cellule devra être assurée rapidement, eu égard aux enjeux majeurs que la problématique emporte pour les collectivités.

En tout état de cause, vos rapporteurs ne peuvent que réitérer les dispositions de l'article 3 de la proposition de loi visant à garantir une solution d'assurance à l'ensemble des collectivités territoriales, adoptée par le Sénat le 12 juin 2025, et défendre son inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. L'article 3 de cette proposition de loi consiste à ouvrir une première voie d'accompagnement institutionnalisée au travers du Médiateur de l'assurance, dont le rôle serait élargi pour faciliter le dialogue entre les collectivités et les assureurs, aux fins de proposer des solutions adaptées, voire pour intervenir comme tiers de confiance dans une procédure précontentieuse.

|

Recommandation n° 3 : Permettre aux collectivités territoriales, après deux procédures infructueuses, de recourir au Médiateur de l'assurance pour bénéficier d'un accompagnement dans leur recherche d'assurance. |

* 46 Le cas du transfert de la gestion des digues domaniales appartenant à l'État ou à ses opérateurs, pour lesquelles étaient prévues des modalités transitoires d'exercice, fait l'objet de développements infra (I/. D/).

* 47 Depuis 2017, la réglementation applicable à la gestion des digues a été renforcée, notamment par les arrêtés « Étude de danger » (EDD) et les décrets nos 2019-895 et 2019-896, complétés par un arrêté du 8 août 2022.

* 48 Contribution écrite de la communauté de communes de Montesquieu à la mission.

* 49 Les systèmes d'endiguement de classe A protègent plus de 30 000 habitants.

* 50 Les systèmes d'endiguement de classe B protègent de 3 000 à 30 000 habitants.

* 51 Les systèmes d'endiguement de classe C protègent moins de 3 000 habitants.

* 52 Comme le souligne France Digues dans sa contribution écrite à la mission, ainsi, « certaines structures en viennent à décider de neutraliser des ouvrages pourtant utiles à la protection de leur territoire sur des considérations uniquement financières ».

* 53 L'article L. 562-8-1 du code de l'environnement, tel que modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (LENE) prévoit que : « La responsabilité d'un gestionnaire d'ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées ».

* 54 Rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature « IOTA » : déclaration requise avant le 31 décembre 2019 pour les ouvrages de classe A et B, et avant le 31 décembre 2021 pour ceux de classe C.

* 55 Les servitudes peuvent inclure certaines infrastructures ou équipements à usage mixte, tels que des remblais routiers ou ferroviaires participant à la prévention des inondations.

* 56 Contribution écrite de France Digues à la mission.

* 57 IGEDD et CGAAER, « Mission de simplification du cadre législatif et réglementaire applicable à l'entretien des cours d'eau », mai 2024, p. 72.

* 58 À l'instar d'un contrat de rivière ou d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI).

* 59 Les difficultés d'assurance concernent notamment la responsabilité civile (RC) et la garantie dommages-ouvrage (DO), pourtant indispensables pour la gestion des ouvrages hydrauliques. La responsabilité civile permet de couvrir les conséquences juridiques et financières d'éventuels dommages causés à des tiers du fait de la gestion des ouvrages hydrauliques ou d'une défaillance dans les missions de prévention des inondations ; la garantie dommage ouvrage est, quant à elle, obligatoire pour certains travaux, et permet une indemnisation rapide en cas de sinistre sur les ouvrages réalisés.