D. LE TRANSFERT DES DIGUES DOMANIALES : UNE OPÉRATION PRÉCIPITÉE, ASSIMILABLE À UN TRANSFERT DE CHARGES NON COMPENSÉES

Le 29 janvier 2024, quelque 168 ouvrages - représentant un linéaire de 701,5 kilomètres de digues appartenant à l'État78(*) - étaient transférés aux EPCI « gémapiens ». Plusieurs associations d'élus locaux79(*) se sont émues des conditions du transfert de la gestion de ces digues, jugeant que celui-ci avait été insuffisamment préparé.

Les mots utilisés par les élus et techniciens lors des auditions de la mission témoignent d'un profond malaise. Le transfert des digues domaniales a été assimilé à un « désengagement » de l'État, ou qualifié de « chaotique ». Certains gestionnaires qualifient le transfert de « scandaleux » ou « inacceptable »80(*), témoignant d'un fort sentiment d'injustice pour les territoires concernés.

1. La mise à disposition des digues domaniales : un transfert de gestion précipité et asymétrique

En application de la loi « MAPTAM » du 27 janvier 201481(*), les digues domaniales ont été progressivement cédées aux autorités gémapiennes, avec une échéance fixée au 29 janvier 202482(*).

Le décret n° 2023-1074 du 21 novembre 2023 - paru in extremis - a précisé les modalités du transfert de gestion de ces digues domaniales. Cette échéance, extrêmement resserrée, n'a laissé que peu de marges aux EPCI pour négocier les conditions techniques et financières du transfert de gestion83(*). Ce d'autant que les discussions ont été cadrées de manière rigide, avec pour unique perspective la signature des conventions de mise à disposition avant le 29 janvier 2024, sous peine d'un transfert automatique par arrêté préfectoral. Cette logique a renforcé l'impression d'un transfert subi et non concerté, alors même que la loi « MAPTAM », et singulièrement le I de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement, n'avaient pas prévu une telle condition. Force est de constater que les conditions du transfert de gestion84(*) ont été « particulièrement [...] mal accepté[e]s et vécu[e]s comme une logique de transfert sans négociation possible »85(*).

À l'occasion de leur déplacement dans le Cher, les rapporteurs de la mission ont pu rencontrer les représentants de trois communautés de communes du département du Cher (Berry-Loire-Vauvise, Pays Fort Sancerrois et Portes du Berry), qui ont conclu une convention de gestion le 22 janvier 202486(*), mais sont désormais confrontés à une situation insoluble pour assumer la charge transférée.

Plusieurs éléments attestent d'une préparation insuffisante du transfert de gestion87(*) :

- Les modèles de conventions encadrant les transferts n'avaient pas encore été diffusés au moment de la publication du décret du 21 novembre 2023, privant les autorités gémapiennes d'un cadre contractuel clair pour entamer les discussions.

France Digues souligne par exemple que « certains gestionnaires [...] n'ont reçu le modèle de convention qu'en décembre 2023 ». Cette précipitation a empêché tout travail préparatoire sérieux (diagnostics, inventaires, échanges techniques).

- La liste officielle des ouvrages concernés par le transfert n'a été rendue publique que par un arrêté ministériel du 16 mai 202488(*), soit près de quatre mois après la date effective du transfert, ce qui a alimenté un climat d'incertitudes.

- Les états des lieux techniques et juridiques des ouvrages transférés n'étaient pas achevés - et, dans certains cas, pas même amorcés - à la date du transfert de gestion, empêchant les EPCI de disposer d'une connaissance précise des ouvrages dont ils étaient supposés assurer la gestion.

La DGCL note que, « pour les quelques cas exceptionnels d'ouvrages domaniaux qui auraient un besoin avéré de travaux non démarrés au 28 janvier 2024, le décret n° 2023-1075 ouvre la possibilité d'une participation financière de l'État sous la forme d'une soulte pour solde de tout compte ». Néanmoins, les modalités du calcul de cette soulte ont pu apparaître incertaines, et les montants versés insuffisants, comme l'ont montré à vos rapporteurs les représentants du syndicat du Pays de Maurienne, du syndicat mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoir (SISARC) et du syndicat du Haut-Rhône (dont la situation, édifiante, est présentée en annexe 1 du rapport).

|

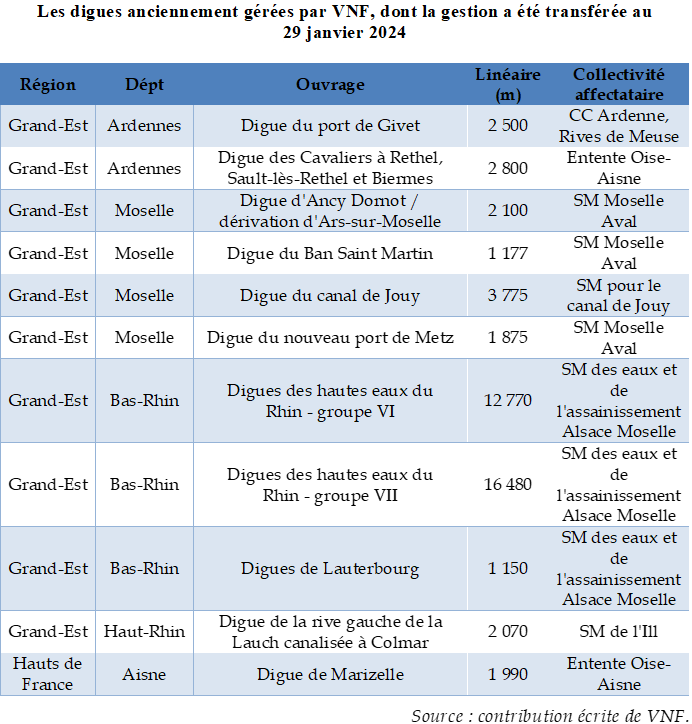

Focus : Le cas particulier du transfert des digues domaniales relevant de Voies navigables de France (VNF) À partir de la contribution écrite de VNF à la mission VNF a participé à la mise en oeuvre du transfert de gestion de 11 digues domaniales, totalisant un linéaire de 48,7 kilomètres. Selon l'opérateur, ce transfert opéré via dix conventions conclues entre l'État et des collectivités territoriales compétentes au titre de la GEMAPI « ne s'est pas déroulé de manière sereine ». Les conventions ont toutes été signées tardivement, entre décembre 2023 et janvier 2024, à la veille de la date butoir du 29 janvier 2024. L'absence initiale d'outils opérationnels, tels que des modèles de convention standardisés, a contraint VNF à élaborer son propre référentiel. La connaissance des ouvrages était parfois lacunaire, en raison de la disparition d'archives, de transmissions informelles et de l'absence d'état des lieux exhaustif des installations. Cette incertitude a été aggravée par une confusion persistante des rôles, VNF étant souvent perçue à tort par les acteurs locaux comme gestionnaire par défaut de l'ensemble des ouvrages hydrauliques, y compris ceux sans lien direct avec la navigation. Dans plusieurs cas, les autorités gémapiennes ont conditionné la signature des conventions à l'obtention de garanties financières ou techniques89(*). Si ces conventions permettent de clarifier les responsabilités entre acteurs, elles ne sont pas sans impact pour VNF. L'établissement est en effet amené à engager des investissements extérieurs à ses priorités stratégiques, définies dans son contrat d'objectifs et de performance (COP), souvent selon des calendriers imposés par les structures gémapiennes. Selon VNF, « ce décalage entre les contraintes locales et les orientations stratégiques définies dans le contrat d'objectifs et de performance (COP) de l'établissement soulève une difficulté structurelle qui doit être prise en compte dans l'évolution du cadre d'intervention de VNF ». |

2. Le transfert de gestion s'est opéré sans moyens pour en assumer sereinement la responsabilité

Dans le cadre de son audition par la mission, la DGCL a affirmé que le transfert de gestion relevait d'une « clarification de compétences » plutôt que d'un « transfert de compétence » stricto sensu. En suivant cette logique, dès lors, « la compensation des charges induites par la mise à disposition des digues gérées par l'État n'avait pas à s'opérer selon les modalités de calcul applicables en cas de transferts de compétences telles que prévues par l'article 72-2 de la Constitution complété par l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales ». Pourtant, vos rapporteurs ont pu constater que la situation pouvait trop souvent, à bien des égards, être assimilée à un transfert de charges non compensé.

Les travaux des autorités gémapiennes portant sur des digues domaniales transférées en gestion peuvent certes être éligibles à un taux de subvention bonifié (jusqu'à 80 %) versé au titre du « fonds Barnier »90(*). Ce taux maximal est cependant conditionné à deux exigences cumulatives :

- les travaux doivent avoir été identifiés dans la convention de transfert signée au plus tard le 28 janvier 2024, et dont les conditions de négociation ont été particulièrement contraintes (cf. supra, I. D. 1.) ;

- la demande de subvention doit avoir été accordée avant la date limite du 31 décembre 2027.

En dehors de ces conditions, le taux de subvention est de 40 %. Le taux bonifié est accordé de manière dérogatoire jusqu'en 2035 pour les seuls projets intégrés à un projet d'aménagement d'intérêt commun (PAIC)91(*).

À ce jour, toutefois, seul le bassin de la Loire a engagé une telle démarche et dispose d'un PAIC validé, ce qui en fait l'unique territoire éligible au taux majoré dans ce cadre spécifique92(*).

Dans les faits, surtout, de nombreuses structures ne pourront sans doute pas solliciter les financements dans les délais impartis. Les retards d'instruction, l'attente des validations techniques ou encore la nécessité d'obtenir un arrêté de subvention avant tout démarrage des travaux compromettent en effet le respect de l'échéance de 2027. Comme le souligne France Digues, « l'absence de visibilité à moyen terme sur les possibilités de financement constitue un facteur d'instabilité pour les décideurs publics »93(*).

Afin de restaurer la confiance des gestionnaires locaux, il apparaît nécessaire, dans ce contexte, de clarifier les engagements de l'État, en matière de cofinancement comme de compensation.

Vos rapporteurs appellent à une prolongation de la période de financement bonifiée jusqu'en 2035, ce qui constitue une échéance plus réaliste pour engager les investissements nécessaires. Ils demandent également la réouverture de la possibilité de négocier des soultes, c'est-à-dire des compensations financières, dans les cas où les digues transférées nécessitent des travaux lourds et urgents de sécurisation, eu égard aux conditions asymétriques dans lesquelles les transferts de gestion ont été opérés.

|

Recommandation n° 5 : Assurer des conditions plus justes pour assumer le transfert de gestion des digues domaniales, en : · prolongeant le bénéfice de la subvention à 80 % du « fonds Barnier » jusqu'en 2035 (et non plus 2027) pour l'ensemble des gestionnaires ; · envisageant, dans le cadre du transfert de la gestion des digues domaniales, l'abandon du conditionnement des aides de l'État aux seules conventions conclues avant le 28 janvier 2024. |

Pour alimenter le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) et financer ces mesures, il conviendrait - dans la lignée des recommandations de la mission d'information sur le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles94(*) - de rétablir la cohérence entre le montant de la surprime « CatNat » et le montant du « fonds Barnier ».

En d'autres termes, dans un souci de transparence, l'enjeu serait d'inscrire chaque année sur le programme 181 un montant de financement du fonds Barnier cohérent avec les sommes effectivement collectées au titre de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, en respectant ainsi l'esprit de la taxe et en évitant sa dilution dans le budget général95(*).

|

Recommandation n° 6 : Prévoir que le montant inscrit au titre du programme « Prévention des risques » corresponde, chaque année en loi de finances, au produit effectivement perçu au titre de la taxe sur les contrats d'assurance. |

3. Une injonction d'inscription comptable aux conséquences incertaines pour les gestionnaires

L'obligation d'inscription des digues, dont la gestion avait été transférée par l'État, à l'actif du bilan comptable des EPCI a « soulev[é] à la fois des inquiétudes comptables (provisions, amortissements) et un sentiment d'injustice face à un transfert de charges sans compensation équivalente »96(*).

Lors du transfert de la gestion des digues domaniales, en effet, l'État reste propriétaire des ouvrages, que l'autorité gémapienne doit toutefois inscrire à l'actif de son bilan comptable, dans la catégorie des « constructions ». Le compte général de l'État pour 2019 précise que la « valeur initiale d'entrée [des digues domaniales] correspond au coût de reconstruction à neuf au 31 décembre 2018 »97(*).

Au moment de la mise à disposition des digues, la valeur de l'actif transféré dans les comptes de l'EPCI correspond ainsi à la « valeur comptable figurant dans les comptes de l'entité apporteuse98(*) ».

France Digues a alerté, à plusieurs reprises, sur les incertitudes entourant « les fondements et conséquences de ces écritures comptables », qui induisent notamment l'obligation de constituer des provisions pour charges liées à l'entretien régulier et au renouvellement des ouvrages, sans que des explications opérationnelles n'aient été fournies à ce jour par l'administration centrale.

À l'occasion du déplacement de la mission dans le Cher, les représentants des communautés de communes de Berry-Loire-Vauvise, du Pays Fort-Sancerrois-Val de Loire et des Portes du Berry ont expliqué avoir reçu, en novembre 2024, un courrier de l'État leur enjoignant de procéder, d'ici la fin de la même année, à l'inscription de l'ensemble des digues transférées dans leur actif, pour des montants s'élevant à plusieurs millions d'euros. Ce courrier leur demandait de comptabiliser une provision pour charges au titre de l'entretien permanent désormais à leur charge99(*). Les communautés de communes ont indiqué être dans l'incapacité d'évaluer les effets financiers précis d'une telle décision, tant sur la soutenabilité de leurs budgets que sur leur capacité à investir dans d'autres domaines.

Les gestionnaires de digues restent, à ce jour, dans l'incertitude quant aux incidences financières du transfert de gestion, et redoutent un alourdissement durable de leur bilan. Les autorités gémapiennes continuent ainsi de « dénonce[r] un transfert mal accompagné et non préparé, se soldant par un transfert d'ouvrages en mauvais état sans moyens adaptés (techniques, financiers, humains, juridiques) »100(*).

* 78 Les digues domaniales représentent environ 10 % du linéaire de digues de France.

* 79 Association des maires de France (AMF), communiqué de presse du 4 avril 2025, en ligne : https://medias.amf.asso.fr/docs/DOCUMENTS/eef05a6f92cbe81b647e12b96e19af2e.pdf

* 80 Témoignages de gestionnaires de digues recueillis dans la contribution écrite de France Digues à la mission.

* 81 Loi n° 2023-703 du 31 juillet 2023 relative à la différenciation, à la décentralisation, à la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, art. 59, IV : « l'État ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des digues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date ».

* 82 Le 29 janvier 2024 correspond au premier jour suivant la fin de la période transitoire de dix ans prévue par le IV de l'article 59 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.

* 83 La DGCL rappelle certes que le décret a également « ouvert une facilité aux gémapiens qui le souhaitent en permettant à l'État de continuer l'exécution des marchés publics pour les engagements passés ou en cours au 28 janvier 2024 », et d'en supporter la charge financière. Outre que cette prise en charge reste insuffisante au regard des défis auxquels sont confrontés les EPCI gestionnaires de digues domaniales, en résulte toutefois une disparité de traitement puisque seules les digues ayant fait l'objet d'un diagnostic préalable ont pu bénéficier, en amont du transfert, de travaux de confortement financés par l'État. À l'inverse, les ouvrages n'ayant pas été diagnostiqués n'ont pas fait l'objet de travaux préparatoires, et les conventions de transfert ne prévoyaient pas de modalités de financement spécifiques pour leur mise en conformité future.

* 84 Conditions fixées par les décrets n° 2023-1074 et n° 2023-1075 du 23 novembre 2023.

* 85 Contribution écrite SUEZ à la mission.

* 86 Cette convention de transfert des digues domaniales est consultable à l'adresse suivante :

* 87 Contribution écrite de SUEZ à la mission.

* 88 Cet arrêté ministériel a établi la liste des digues domaniales mises à disposition des communes ou groupements de collectivités territoriales, après que les services de l'État se sont assuré « que cette liste ne compren[ait] pas d'ouvrage ayant vocation à être désaffecté ». Parallèlement, le décret n° 2023-1074 (article 5) a facilité la procédure de désaffectation des digues domaniales n'ayant plus d'utilité pour la prévention des inondations (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Suivant cette procédure, les collectivités « gémapiennes » avaient jusqu'au 1er juillet 2024 pour prendre une délibération « tendant à désaffecter » un ouvrage jugé non utile pour l'exercice de la compétence GEMAPI.

* 89 Par exemple, dans le Grand Est, le syndicat mixte de la Moselle aval a demandé la conclusion de conventions parallèles de mise à disposition pour des ouvrages à usage mixte (navigation et prévention des inondations), avec partage égal des coûts de remise en état, sans différenciation selon les usages.

* 90 Code de l'environnement, article D. 561-12-9 : exigences réglementaires applicables aux digues domaniales transférées.

* 91 Code de l'environnement, article L. 213-12, VI : dispositions relatives au plan d'aménagement d'intérêt commun (PAIC).

* 92 La Loire se trouve dans une situation spécifique au regard de la mise en oeuvre de la GEMAPI, avec une cinquantaine d'EPCI concernés, sur plus de 700 kilomètres de digues (représentant elles-mêmes environ 80 % du linéaire transféré par l'État au niveau national). Malgré la négociation d'une soulte plus avantageuse que dans bien d'autres endroits du territoire, l'EPTB se trouve aujourd'hui en difficulté financière. L'absence d'incitations fragilise le financement des EPTB, les EPCI ne contribuant pas dans des proportions équitables.

* 93 Contribution écrite de France Digues à la mission.

* 94 Rapport d'information n° 603 (2023-2024), déposé le 15 mai 2024, par Mme Christine Lavarde.

* 95 Le montant de la taxe GEMAPI pourrait être inscrit dans le projet annuel de performance (PAP) de la mission « Écologie, mobilité et développement durable » pour plus de transparence budgétaire.

* 96 Contribution écrite de l'Institution Adour à la mission.

* 97 Compte général de l'État 2019, « Note 2 - informations comparatives retraitées », décembre 2018

* 98 Référentiel national de comptabilité des établissements publics locaux (RNCEPL), norme 6, § 3.1.1 : traitement comptable des digues domaniales.

* 99 En effet, bien que comptabilisées dans la catégorie « constructions » des immobilisations corporelles, les digues domaniales nécessitent un entretien permanent et régulier, qui doit se traduire par la comptabilisation d'une provision pour charges à hauteur du montant des travaux correspondant à la dégradation effective de l'actif à la date de clôture de l'exercice.

* 100 Contribution écrite de France Digues à la mission.