N° 814

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2024-2025

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 juillet 2025

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur

l'évolution du

financement

de la lutte

contre les violences faites aux

femmes,

Par MM. Arnaud BAZIN et Pierre BARROS,

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.

-

L'ESSENTIEL

En 2020, alors que le Grenelle des violences conjugales venait d'être lancé, la commission des finances du Sénat avait remis un rapport intitulé « Le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes : une priorité politique qui doit passer de la parole aux actes »1(*). Cinq ans plus tard, MM. Arnaud Bazin et Pierre Barros, rapporteurs spéciaux des crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », ont remis l'ouvrage sur le métier : ils ont présenté le mercredi 2 juillet leur rapport sur l'évolution des financements de la lutte contre les violences faites aux femmes.

I. LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, OMNIPRÉSENTES DANS NOTRE SOCIÉTÉ, SONT FONDÉES SUR LE SEXISME

Depuis 2020, force est de constater que les violences faites aux femmes n'ont guère connu de reflux : si le nombre de féminicides a diminué entre 2020 et 2023, passant d 121 à 96, le nombre de tentatives de féminicide a augmenté de 238 à 451. Le nombre de viols ou de tentatives de viol enregistré par les services de police et de gendarmerie a plus que doublé sur cette période (+104,1 %) et le nombre de cas de violences volontaires au sein du couple a connu une hausse de 47,9 %. Les enquêtes de victimation font également état du caractère endémique des violences faites aux femmes, puisque 217 000 femmes ont été victimes d'au moins une agression sexuelle hors du couple en 2022.

Chiffres clés sur les violences faites aux femmes en 2023

|

Le nombre de décès liés aux féminicides est de |

Dans l'ensemble des violences faites aux femmes, |

Parmi les affaires de viol, seules |

|

dont 96 féminicides et 30 suicides d'auteurs |

ont lieu en dehors du couple |

ont donné lieu à une condamnation définitive |

Les violences faites aux femmes font système : elles reposent sur le sexisme, dont le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) relève chaque année, non la diminution, mais la progression : 28 % des hommes considèrent être davantage faits pour être patrons, et 9 femmes sur 10 indiquent avoir été récemment confrontées à une situation sexiste.

Le sexisme engendre, non seulement des inégalités, mais aussi des violences sexistes et sexuelles.

Si la réponse pénale a été affermie, notamment depuis le Grenelle des violences conjugales, trop peu d'affaires aboutissent à une condamnation définitive (environ 3 %).

Face à ce constat, la politique de lutte contre les violences faites aux femmes semble manquer de boussole stratégique : depuis la fin du Grenelle des violences conjugales, elle est marquée par la superposition de divers plans ; quant au Plan interministériel « Toutes et tous égaux », censé incarner l'ensemble de cette politique, il est jugé peu convaincant par la majorité des associations spécialisées.

II. MALGRÉ LA HAUSSE DES FINANCEMENTS, UNE « GRANDE CAUSE » ENCORE MAL DOTÉE

A. SI LES FINANCEMENTS DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ONT AUGMENTÉ, ILS DEMEURENT IMPARFAITEMENT ÉVALUÉS

1. Une augmentation des financements de l'État probablement insuffisante et dont l'impact est peu évalué

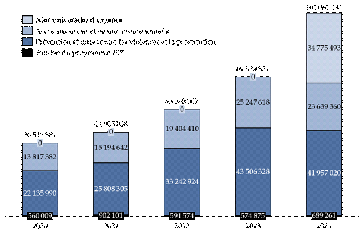

Crédits exécutés du programme 137

(en crédits de paiement)

Source : commission des finances du Sénat

Les crédits exécutés sur le programme 137 « Egalite entre les femmes et les hommes » ont sensiblement augmenté depuis 2020, passant de 36,5 millions d'euros à 101,1 millions d'euros en 2024 (+ 176,8 %).

Si cette hausse des crédits est bienvenue, les montants en question demeurent dérisoires, a fortiori lorsqu'on les rapporte aux coûts des violences : ce coût est estimé entre 2,5 et 70 milliards d'euros par an pour la France, selon les périmètres pris en compte.

Les associations spécialisées ont également réalisé des estimations des besoins, qui tendent à montrer que les financements actuels sont insuffisants, même en ne considérant que la fourchette basse.

Budget actuel et besoins estimés pour

lutter contre les violences

dans le couple selon la Fondation des

femmes

Source : Fondation des femmes

Si les estimations des besoins réalisées par les associations spécialisées paraissent quelque peu maximalistes, il n'en demeure pas moins que ces besoins sont réels, et que l'estimation réalisée par le Gouvernement dans le document de politique transversale (DPT) donne une image fantaisiste des financements de l'État.

En effet, la valorisation de certaines dépenses comme concourant à la politique de l'égalité repose sur des conventions discutables, comme la rémunération des professeurs pour l'enseignement moral et civique ; en outre, la hausse des crédits valorisés dans le DPT dépend plus de l'augmentation du nombre de programmes contributeurs que de réels efforts de l'État.

De même, l'efficacité des financements ne fait guère l'objet d'une évaluation. Il conviendrait à cet égard de revoir les indicateurs de performance du programme 137 et de mener à son terme la démarche de la budgétisation intégrant l'égalité (BIE), analogue au « budget vert », pour disposer d'une évaluation de l'impact des dépenses et des recettes publiques sur l'égalité entre les femmes et les hommes.

Crédits valorisés dans le DPT

(en milliards d'euros - gauche -

et en nombre de

programmes - droite)

Source : commission des finances du Sénat

2. Les autres financements, dont l'ampleur est mal connue, sont sous-exploités

La participation des financements des collectivités territoriales à la lutte contre les violences faites aux femmes et, plus largement, à l'égalité entre les femmes et les hommes est mal connue. Il s'agit là d'une source de financement à mobiliser, de même que les fonds européens, que seules certaines associations sollicitent aujourd'hui. Il conviendrait de développer l'accès à ces fonds, en mobilisant dans l'idéal l'administration face à la complexité de la réglementation européenne.

Si les financements privés demeurent marginaux pour la plupart des associations, ils pourraient également être développés à condition de ne pas se substituer à des financements publics. La pratique de la Fondation des femmes, qui collecte des fonds privés et les redistribue à d`autres associations, devrait à cet égard être poursuivie et soutenue.

B. UNE POLITIQUE PUBLIQUE PROMUE AVEC CONVICTION PAR DES ACTEURS ENCORE INSUFFISAMMENT ÉQUIPÉS

1. L'administration de l'égalité : un mirage qui peine à devenir réalité

Le service des droits des femmes et de l'égalité (SDFE), qui constitue l'administration dédiée du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, n'est ni une direction d'administration centrale ni une délégation interministérielle. Il s'agit d'un service interne à la direction générale de la cohésion sociale. Cette administration « peine à remplir sa mission » selon la Cour des comptes, notamment en raison du manque de moyens et de son positionnement.

Il est temps que la cause de l'égalité ait, enfin, une administration à soi.

Quant au réseau déconcentré du SDFE, qui repose sur des délégations aux droits des femmes et à l'égalité (DFE), il est peu équipé et inégalement exploité. En effet, la Cour des comptes relève que ses effectifs sont inférieurs de 10 ETP à ce qu'ils devraient être en théorie, et recommande de le doter de moyens compatibles avec ses missions. De même, les délégations départementales reposent sur des agents très mobilisés mais qui doivent faire face, seuls, à l'écrasante masse de leurs missions. Si la hausse des effectifs devrait permettre de mieux doter le réseau des droits des femmes et de l'égalité, il conviendrait aussi de sécuriser le positionnement des délégués en privilégiant une affectation directement auprès du préfet, susceptible de leur donner plus de poids dans les décisions de l'administration déconcentrée.

Effectifs du SDFE et de son réseau déconcentré

(en euros, en ETP et en ETPT)

|

|

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

2022 |

2023 |

2024 |

2025 |

|

SDFE |

27,6 |

25,1 |

21,8 |

28,8 |

28,8 |

28,8 |

28,8 |

28,8 |

|

Coût estimé |

2 656 996,8 |

2 416 326,8 |

2 098 642,4 |

2 772 518,4 |

2 772 518,4 |

2 772 518,4 |

2 772 518,4 |

2 772 518,4 |

|

Réseau DFE |

125,5 |

124,6 |

124,6 |

122,7 |

124,2 |

120,6 |

130,6 |

130,6 |

|

Coût estimé |

12 081 634 |

11 994 992,8 |

11 994 992,8 |

11 812 083,6 |

11 956 485,6 |

11 609 920,8 |

12 572 600,8 |

12 572 600,8 |

Source : réponse de l'administration au questionnaire des rapporteurs spéciaux

2. Les associations : petites mains et bras (trop peu) armé de la lutte contre les violences

Le rôle des associations dans la conduite de la politique de lutte contre les violences faites aux femmes est essentiel : elles disposent d'une expertise et d'une expérience de terrain indéniable, gèrent les ligne d'écoute, ainsi que des lieux d'information, d'accompagnement et d'orientation, etc. Elles sont véritablement celles qui mettent en oeuvre cette politique publique sur le terrain.

Si leurs financements ont augmenté de 79,8 % entre 2020 et 2024, cette hausse ne suffit pas à faire cesser la précarisation de l'action associative. Les associations sont en effet souvent dépendantes des fonds publics, mais les procédures du conventionnement n'ont guère été simplifiées et les versements sont souvent tardifs du fait des procédures administratives. Surtout, alors que de nombreuses associations sont en voie de professionnalisation, les financements au titre de leur personnels demeurent faibles : ainsi, l'élargissement de la prime Ségur aux associations représente une charge excessive pour nombre d'entre elles - qui n'est que partiellement compensée par l'État.

III. POURSUIVRE LA LUTTE MALGRÉ LA CONTRAINTE BUDGÉTAIRE : QUELLES PRIORITÉS ?

A. UNE LUTTE QUI DOIT DAVANTAGE INVESTIR LES VIOLENCES HORS DU COUPLE ET LA PRÉVENTION

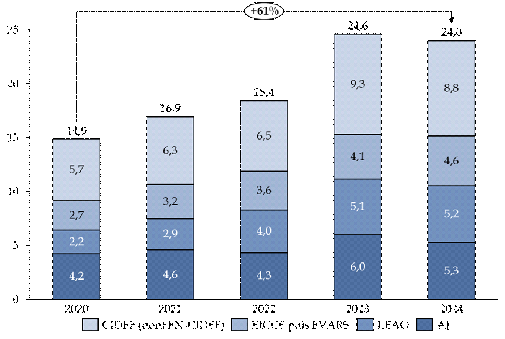

Malgré d'importants progrès dans la protection des victimes de violences conjugales (déploiement des téléphones grave danger - TGD - des bracelets antirapprochement - BAR - et des ordonnances de protection), la prise en charge demeure perfectible. Ainsi, malgré la hausse des crédits du programme 137 (+ 176,8 %), la progression des moyens alloués aux structures d'accompagnement, qu'il s'agisse des centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), des lieux d'écoute, d'accompagnement et d'orientation (LEAO) ou des accueils de jour (AJ) n'a pas été aussi importante (+ 61 % en cinq ans).

La refonte de certains dispositifs (LEAO et AJ) devrait être l'occasion de mieux penser leur intervention dans une logique de parcours.

Crédits dédiés aux structures d'accompagnement

(en millions de CP exécutés)

Source : commission des finances du Sénat

Il en en va de même pour les actions de prévention : la mise en oeuvre des actions en faveur de la culture de l'égalité dans l'Éducation nationale laisse à désirer selon la Cour des comptes, et l'impact des politiques d'égalité professionnelle n'est guère évalué.

Quant à la prise en charge des auteurs de violence dans les centres dédiés (CPCA), ses moyens sont inégalement répartis sur le territoire ; en outre, les CPCA ne sont pas assez mobilisés dans une optique de prévention : il conviendrait à cet égard de développer les actions en direction des publics volontaires, en amont de la commission des violences.

Il est ainsi proposé de remettre à plat le financement de CPCA et de développer la prévention.

B. LA NÉCESSITÉ DE FACILITER LES PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION

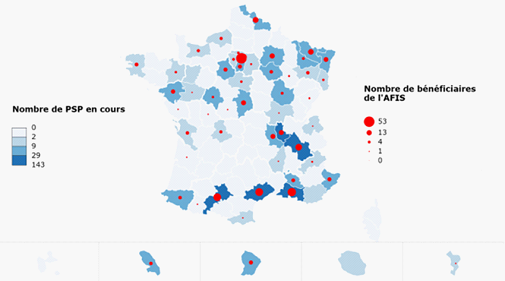

Bénéficiaires de PSP et de l'AFIS en 2024

Source : commission des finances du Sénat

Il a fallu attendre sept ans après la loi du 13 avril 2016 pour que chaque département soit enfin doté d'une commission départementale de lutte contre la prostitution (CDLP). C'est dire si l'application de la loi a été disparate sur le territoire.

Aujourd'hui encore, les personnes qui souhaiteraient s'engager dans des parcours de sortie de la prostitution (PSP) sont confrontées aux dysfonctionnements de ces commissions, soit qu'elles ne soient jamais réunies, soit que des refus de PSP soient opposés en méconnaissance de la loi.

Si la revalorisation de l'allocation financière d'insertion sociale (AFIS), versée aux bénéficiaires d'un PSP, permet de réduire leur précarité, il est également nécessaire de sécuriser leurs parcours de sortie du système prostitutionnel en veillant au bon fonctionnement des commission départementales.

C. DE LA MISE À L'ABRI À UN NOUVEAU DÉPART : L'HÉBERGEMENT ET LE LOGEMENT AU CoeUR DES BESOINS

Avec la création de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales (AUUVV), la politique de lutte contre les violences faites aux femmes se dotait d'une allocation dédiée. Les montants versés, souvent supérieurs aux prévisions, tendent à démontrer que cette aide répond à un véritable besoin. Les associations l'ont relativement bien accueillie en raison de son rôle essentiel dans le soutien aux victimes de violences et dans leur accompagnement au moment du départ du foyer du conjoint violent. Cette aide présente toutefois des limites (montant relativement faible, versé en une fois, difficultés administratives, etc.) qui en font un instrument insuffisant à lui seul.

C'est pourquoi la mise en place du « Pack nouveau départ », dont l'ambition est de permettre un accompagnement global des victimes qui quittent leur conjoint violent, doit impérativement être accélérée.

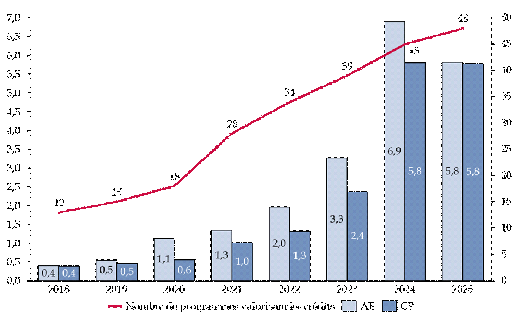

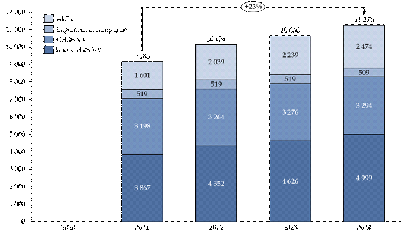

Nombre de places d'hébergement dans le parc

spécialisé

pour les femmes victimes de violences

Source : commission des finances du Sénat

De même, les besoins en matière d'hébergement pour les victimes de violences sont très importants.

Si un parc spécialisé a été développé depuis 2020, il ne suffit guère à loger les femmes qui en ont besoin ; en outre, l'analyse des données des services intégrés de l'accueil et de l'orientation (SIAO) montre une tension croissante sur l'offre d'hébergement, la création du parc spécialisé semblant avoir été partiellement rendue possible par conversion de places d'hébergement existantes.

Une priorité ces prochaines années devrait donc être de développer les places d'hébergement à destination des victimes et de structurer un véritable parcours de la mise à l'abri jusqu'au retour à l'autonomie en passant par une phase d'accompagnement dans la durée, dans des solutions d'hébergement social ou d'habitat intermédiaire et en accompagnant le retour au parc privé par le développement de mécanisme de garantie locative.

* 1 « Le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes : une priorité politique qui doit passer de la parole aux actes », rapport d'information n° 602 (2019-2020) fait par MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet au nom de la commission des finances, déposé le 8 juillet 2020.