B. LES ASSOCIATIONS : PETITES MAINS MAIS BRAS TROP PEU ARMÉ DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

1. Compte-tenu du rôle essentiel des associations dans la lutte contre les violences, leur financement a presque doublé depuis 2020

a) Le rôle essentiel des associations dans la lutte contre les violences faites aux femmes

Comme l'avaient relevé les rapporteurs spéciaux d'alors dans leur précédent rapport72(*), les associations - souvent des petites structures - « jouent un rôle essentiel dans la prévention et l'accompagnement des femmes victimes de violences, en offrant un service de conseil, d'accès à l'information et de mise à l'abri notamment. »

Ainsi, les numéros d'écoute sont principalement gérés par des associations. La Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF) gère la ligne 39.19, le Collectif Féministe Contre le Viol (CVCF) a également une ligne directe (0800 05 95 95), comme l'association Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA). De même, l'essentiel des accueils de jour sont portés par des structures associatives. De nombreuses associations (une femme un toit, l'amicale du Nid, le réseau « Solidarité femmes » etc.) constituent des lieux d'hébergement, sans parler des structures de prises en charge globale comme la Maison des femmes et Women Safe. Par ailleurs, elles jouent un rôle indispensable pour la mise en oeuvre du parcours de sortie de la prostitution (cf. infra, partie 3).

Quant aux centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) et des espaces de vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS), ils mènent également des actions essentielles, pour les femmes victimes de violences (cf. infra, partie 3).

Or, comme les rapporteurs spéciaux d'alors l'avaient souligné dans un rapport de 202373(*), la place accrue des associations dans l'action publique peut apparaître comme le signe d'un désengagement concomitant de l'État75(*). Dans la mesure où l'action associative correspond à une modalité de l'action publique, les rapporteurs spéciaux considèrent comme indispensable que l'État assure un soutien efficace du secteur associatif.

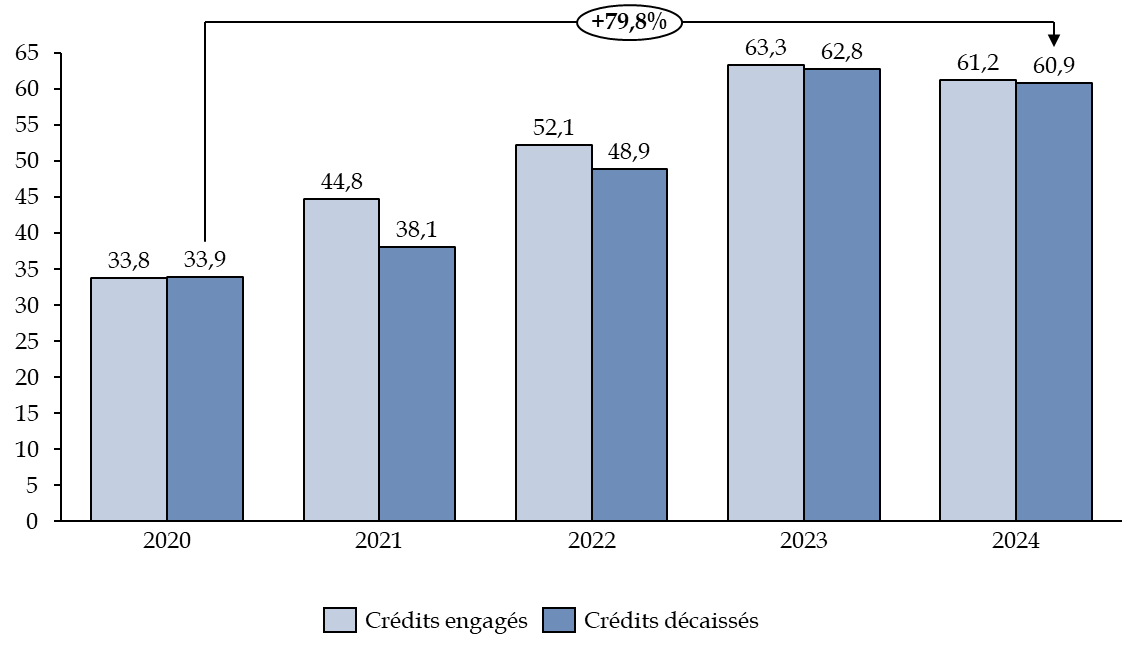

b) Le montant des subventions versées aux associations a presque doublé en cinq ans

Compte-tenu du rôle indispensable que remplissent les associations dans la lutte contre les violences faites aux femmes, le montant total des subventions qui leur sont versées sur le programme 137 a également augmenté : en 2020, 33,9 millions d'euros ont été versés aux associations spécialisées en la matière ; ce sont 60,1 millions d'euros qui l'ont été en 2024, soit une augmentation de 79,8 %, qui représente presque un doublement.

Bien sûr, le programme 137 n'est pas le seul vecteur de financement des associations impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes : le Collectif féministe contre le viol (CFCV), par exemple, reçoit également des financements du programme 304, à hauteur de près d'un quart (23 %) de ses financements publics.

Évolution des crédits

dédiés aux associations sur le programme

137

entre 2020 et 2024

(en millions d'euros)

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du SDFE au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Les associations entendues par les rapporteurs spéciaux ont, dans leur globalité, reconnu avec satisfaction avoir obtenu une augmentation de leurs financements publics via le programme 137. Toutefois, la grande majorité de ces associations a également souligné l'impact de l'inflation et la hausse des besoins en matière d'accompagnement des victimes, qui ont fortement réduit la portée de ces augmentations et nécessiteraient selon elles une progression plus soutenue de leurs moyens.

2. Des associations toujours fragilisées par l'imprévisibilité de leurs ressources et la faiblesse des moyens humains

a) Des associations souvent très dépendantes des financements publics

La majorité des associations dépend fortement des financements publics pour assurer ses missions.

Ainsi, le Mouvement du Nid est financé à 82 % par des subventions publiques, dont 46 % par le seul programme 137. Il en va de même pour le Collectif féministe contre le viol, pour lequel les financements d'État représentent 70 % des ressources (46 % pour les seul programme 137, 23 % pour le programme 304).

Même pour les réseaux très développés et dont les ressources sont très diversifiées, comme c'est le cas des CIDFF, le soutien public demeure prépondérant. De fait, si la FN-CIDFF a indiqué aux rapporteurs qu'un quart (25 %) de ses financements provenaient de sources privées - qu'il s'agisse de mécénat et de dons ou du concours de fondations privées - les financements publics restent indispensables, puisqu'ils représentent les trois quarts restants, donc 45 % de la part de l'État et 26 % de la part des collectivités territoriales.

Rares sont les associations, comme Women Safe, pour lesquelles les sources de financement public sont faibles (environ un tiers).

Cette dépendance aux fonds publics peut créer des difficultés lorsque ceux-ci tendent à s'amenuiser, comme c'est le cas, pour le Mouvement du Nid, des financements au titre du fonds de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), qui utilisent les biens confisqués aux condamnés pour proxénétisme aux fins de financer la lutte contre la prostitution.

Le Mouvement du Nid a ainsi indiqué que, si ses financements publics avaient globalement augmenté via le programme 137, l'inverse était vrai pour les fonds Agrasc, passés de 503 000 euros en 2020 à 225 000 euros en 2022 et 100 000 euros en 2024.

Surtout, la hausse de ces moyens financiers ne permet que difficilement - voire pas du tout - d'absorber la hausse de l'activité des associations depuis le mouvement « #MeToo ». Pour le Collectif féministe contre le viol, le nombre d'appels traités par la plateforme Viols femmes informations avait augmenté de 25 % entre 2018 et 2019 à la suite du mouvement #MeToo - progression qui n'a pas cessé depuis. Or les financements n'ont pas évolué à ce rythme.

b) L'insuffisance des moyens humains rend indispensable la compensation du « Ségur »

Pour remplir leurs missions, les associations ont également besoin de moyens humains. Or les auditions menées par les rapporteurs spéciaux tendent à montrer qu'en la matière, les associations sont toujours fortement fragilisées.

Certaines associations fonctionnent très largement grâce au bénévolat, qui constitue à cet égard une ressource capitale. Ainsi, le Mouvement du Nid compte environ 400 bénévoles pour 35 salariés.

Toutefois, les nécessités de l'accompagnement des victimes et de l'animation des réseaux conduisent les associations à se « professionnaliser » et à compter parmi elles de plus en plus de salariés : le Collectif féministe contre le viol compte ainsi 19 salariés - dont 13 écoutantes et 4 poste administratifs - pour seulement 10 bénévoles ; l'Amicale du Nid compte 271 professionnels pour 50 bénévoles ; enfin, la FN-CIDFF fait état de 1 1170 équivalents temps plein (ETP) mobilisés au sein du réseau de CIDFF.

Dans ce contexte, de nombreuses associations ont été très fragilisées par l'extension de la prime dite « Ségur » aux membres de leur personnel. En effet, si cette mesure était attendue depuis plusieurs années, elle se traduit pour les associations-employeurs par des dépenses supplémentaires qui peuvent mettre en danger leur équilibre économique. Pour la FN-CIDFF, le surplus de dépenses liés au « Ségur » serait ainsi de près de 8 millions d'euros.

Pour d'autres associations, le montant est plus modeste : il s'établit par exemple à 202 300 euros pour le Mouvement du Nid. Il s'agit toutefois d'un chiffre non négligeable pour de petites structures à l'équilibre précaire et avec peu de salariés.

C'est pourquoi, lors de l'examen du PLF 2025, un amendement76(*) de Mme Dominique Vérien, présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, a été adopté, avec un avis favorable des rapporteurs spéciaux et de la ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, afin d'ouvrir 7 millions d'euros supplémentaires sur le programme 137 pour compenser le coût du Ségur pour les associations de lutte contre les violences faites aux femmes.

Il est donc indispensable que ces financements soient rapidement versés aux associations, certaines d'entre elles ayant indiqué aux rapporteurs spéciaux ne pas les avoir reçus.

c) Des difficultés persistantes pour le versement des subventions et le pilotage des financements

Dans leur rapport de 202377(*), les rapporteurs spéciaux d'alors avait relevé que les associations ne disposaient pas de visibilité sur leurs financements en provenance de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » et qu'elles attendaient parfois de longs mois avant d'obtenir le versement de leurs subventions.

Aux dires des associations entendues par les rapporteurs spéciaux dans le cadre du présent contrôle, cet état de fait n'a guère connu d'amélioration depuis deux ans.

Pour remédier à ces difficultés, les rapporteurs spéciaux avaient notamment proposé d'augmenter la durée moyenne des conventions, en privilégiant les conventions pluriannuelles d'objectifs (CPO) et en augmentant le nombre de conventions pluriannuelles signées pour une durée de quatre ans au lieu de trois et d'avancer le calendrier de programmation des subventions.

S'agissant de cette seconde recommandation, la DGCS a d'ores et déjà indiqué avoir mis en oeuvre un nouveau calendrier de programmation plus avancé que celui qui existait avant 2023.

Le nouveau calendrier de programmation des subventions au niveau central

Décembre N-1 : appels à propositions des bureaux métiers pour faire émerger les avant-projets à financer en année N.

Janvier : période de dépôt des avant-projets par les associations.

Février : instruction des avant-projets par les bureaux métiers.

Mars : retour des tableaux de programmation à SD5A78(*) (avec une éventuelle mise à jour des têtes de réseau).

Avril : validation de la programmation en « comités de programmation », associant le directeur général, la sous-direction métier et SD5.

Mai : transmission de la programmation aux cabinets.

Entre avril et juin : pré-notification, instructions, signature et mise en paiement des subventions.

Toutefois, ce calendrier ne s'applique pas aux avenants aux conventions pluriannuelles d'objectifs : dans ce cas, si le versement des avances est en principe prévu à la fin du premier trimestre de chaque année, ce calendrier ne peut bien souvent être respecté en raison d'aléas de gestion. En 2024, le gel des crédits du programme 137 décidé par le Gouvernement d'alors a ainsi empêché le versement des avances prévues aux associations.

Ces aléas de gestion expliquent probablement que certaines associations, comme le Collectif féministe contre le viol, n'aient obtenu leurs financements par avenant que très tardivement l'année dernière.

S'agissant de la première recommandation, les rapporteurs spéciaux sont satisfaits de constater qu'elle est globalement appliquée au niveau central, mais relèvent qu'elle ne l'est qu'inégalement au niveau déconcentré.

En 2024, 24 CPO étaient en cours d'exécution à l'échelon central du SDFE, avec notamment les principales têtes de réseau comme la fédération nationale des CIDFF (FNCIDFF), la fédération nationale solidarité femmes (FNSF) ou le mouvement français pour le planning familial (MFPF). Ces conventions pluriannuelles représentent un total de 9,9 millions d'euros pour l'année 2024. Hors CPO, 69 actes attributifs de subventions ont été dressés, dont 36 conventions annuelles et 33 arrêtés d'attribution.

Les CPO représentent donc un peu plus d'un quart des conventions signées (25,8 %) dans le total des actes attributifs au niveau central en 2024.

Au niveau déconcentré, en revanche, le recensement mené par le SDFE a constaté 1 931 actes attributifs de subventions ont été dressés, dont 259 actes liés à des CPO (renouvellement, avance ou solde), soit seulement 13,4 %. Ce chiffre ne tient toutefois pas compte des disparités selon les régions (cf. infra), liées aux particularités locales du tissu associatif. En effet, si certaines délégations régionales recourent très largement aux CPO comme en Bourgogne Franche-Comté (45,5 %) ou en Martinique (27 %), d'autres n'en font guère usage (Hauts-de-France, avec 6,2 %) voire n'y ont pas recours du tout (Corse, Guadeloupe, Guyane, etc.).

Les disparités de recours aux CPO témoignent soit d'une inégale mobilisation des délégations régionales dans le pilotage de la politique de l'égalité, soit d'une faible structuration des partenariats avec le tissu associatif dans les territoires concernés.

Part des CPO parmi les actes attributifs de subvention par région en 2024

|

Région |

Nombre d'actes |

Nombre de CPO |

Nombre de CAO/Arrêtés |

Part des CPO |

|

AURA |

184 |

37 |

147 |

20,10 % |

|

BOURGOGNE-FRANCHE COMTE |

66 |

30 |

36 |

45,50 % |

|

BRETAGNE |

103 |

8 |

95 |

7,80 % |

|

CENTRE-VAL-DE-LOIRE |

105 |

14 |

91 |

13,30 % |

|

CORSE |

21 |

0 |

21 |

0,00 % |

|

GRAND EST |

243 |

23 |

220 |

9,50 % |

|

GUADELOUPE |

25 |

0 |

25 |

0,00 % |

|

GUYANE |

7 |

0 |

7 |

0,00 % |

|

HAUTS DE FRANCE |

113 |

7 |

106 |

6,20 % |

|

ÎLE-DE-FRANCE |

192 |

16 |

176 |

8,30 % |

|

MARTINIQUE |

37 |

10 |

27 |

27,00 % |

|

MAYOTTE |

27 |

0 |

27 |

0,00 % |

|

NORMANDIE |

75 |

17 |

58 |

22,70 % |

|

NOUVELLE-AQUITAINE |

268 |

29 |

239 |

10,80 % |

|

OCCITANIE |

204 |

37 |

167 |

18,10 % |

|

PAYS-DE-LA-LOIRE |

131 |

14 |

117 |

10,70 % |

|

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR |

104 |

13 |

91 |

12,50 % |

|

REUNION |

26 |

4 |

22 |

15,40 % |

|

TOTAL |

1931 |

259 |

1672 |

13,40 % |

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses du SDFE au questionnaire des rapporteurs spéciaux

Recommandation : Poursuivre les travaux afin de fluidifier la procédure de conventionnement et d'améliorer les conditions d'octroi des subventions, en développant notamment le recours aux conventions pluriannuelles et en réduisant les délais de versement

* 72 « Le financement de la lutte contre les violences faites aux femmes : une priorité politique qui doit passer de la parole aux actes », rapport d'information n° 602 (2019-2020) fait par MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet au nom de la commission des finances, déposé le 8 juillet 2020.

* 73 « Conventions entre l'État et les associations : des relations à rééquilibrer », rapport d'information fait par MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet, n° 757 (session 2022-2023) - 21 juin 2023.

74 Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.

* 75 « Quand les associations remplacent l'État ? », Revue française d'administration publique, n° 163, 2017.

* 76 Amendement n° II-2065 de Mme Dominique Vérien.

* 77 « Conventions entre l'État et les associations : des relations à rééquilibrer », rapport d'information fait par MM. Arnaud Bazin et Éric Bocquet, n° 757 (session 2022-2023) - 21 juin 2023.

* 78 SD5A désigne le bureau A « Budgets et performances » de la 5e sous-direction « Affaires financières et modernisation » de la DGCS.